Классификация факторов системной трансформации социального пространства региона

Автор: Кутовая С.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 7-2 (34), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье автором дана классификация факторам, детерминирующим системные трансформации в социальном пространстве региона. Выявлено, что основными классификационными признаками могут выступать причины, природа и источник возникновения трансформации, масштабность, происхождение и управляемость процесса. Классификация факторов может быть представлена как «условная», так как в «чистом виде» тот или иной фактор практически не встречается и в зависимости от существующих условий трансформации факторы могут переходить из группы в группу.

Детерминация, социальная трансформация, классификация, факторы, социальное пространство, системные трансформации

Короткий адрес: https://sciup.org/170186554

IDR: 170186554 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11419

Текст научной статьи Классификация факторов системной трансформации социального пространства региона

В целом процесс трансформации протекает под влиянием комплекса факторов, степень воздействия которых необходимо рассматривать в совокупности, учитывать их специфику, приоритетность, взаимовлияние и зависимость от реальных исторических условий. В общественных науках существуют различные взгляды на факторы, оказывающие влияние на системные трансформации. По мнению Н.В. Митяевой ими (факторами) выступают параметры, преобразование или изменение которых сильнее всего оказывает влияние на связи внутри системы, деформируют ее и приводят в состояние неустойчивого равновесия, в итоге происходит перерождение системы [1].

Классификация факторов системной трансформации представляет собой распределение их по группам в зависимости от общих признаков. Она позволяет глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативных показателей [2]. Необходимо учитывать не только значимость факторов, но и сущностные причины непосредственно трансформационного процесса, а также последствия их проявления. В зависимости от силы воздействия факторов на систему могут быть разные исходы трансформации. В случае если флуктуации незначительной силы, то сис- тема имеет тенденции возврата к исходному состоянию, если же колебания очень сильны, то это может привести к разрушению системы или построению нового её состояния, изменению свойств и параметров.

В научной литературе наиболее частой и общей группировкой трансформирующих факторов встречается их деление на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) [3]. Первые находятся вне границ социальной системы (глобальные катастрофы, политические и социальнокультурные события, войны и революции, социально-экономические кризисы и т.д.). Эти факторы несут в себе объективное состояние российского общества, часто стихийны, плохо управляемы и имеют низкую прогнозируемость конечных результатов. Вторые - это факторы, свойственные только для данной социальной системы (наличие конкурентоспособных социальных групп, устойчивость/неустойчивость системы, появление новых ресурсов и инновационных тенденций развития самой системы, сдвиги в локальной социальной структуре и др.) [4].

Факторы также классифицируют по природе их возникновения (специфике):

- экономические: динамика финансового состояния (инфляция, состояние банковской системы и пр.), изменения основных внешних издержек (электроэнергия, топливо, вода, газ и т.д.), уровень безработицы и пр.;

– политические: налогообложение доходов, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность, стандарты на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы и пр.;

– социальные: демографическая ситуация, трансформации в базовых ценностях, уровень жизни, отношение к труду и досугу, образование, структура доходов и пр.;

– технологические: государственной участие в развитии НТП, новые открытия, их практическое применение в социальных и смежных отраслях, развитие коммуникационных технологий, тенденции появления новых товаров и услуг и пр.

В некоторых научных трудах происходит выделение трёх групп факторов по источнику возникновения трансформации. К ним относят:

– исходные – научно-технический прогресс, вхождение в депрессивные, кризисные состояния, сдвиги в культурноценностных ориентациях и др.;

– непосредственные – социальные институты и организации с их специфическими интересами, способные принимать решения и активно действовать на различных уровнях общественной жизни (государство, религиозные организации, политические партии, профсоюзы, общественные организации и т.д.);

– опосредующие – это интересы людей, принадлежащих к различным социальным слоям, классам и социальным группам [5].

Существуют факторы, действие которых связано с системными трансформациями независимо от временного и пространственного лимита. Их можно разделить на две группы: общие и частные (локальные). Первые определяют трансфор- мацию свойств, характерных для всех социальных систем (природноклиматический, производственноэкономический, информационный). Результат влияния локальных факторов зависит от конкретного этапа движения системы, появляются вследствие перехода с одного этапа системной трансформации в другой [6].

Сегодня придание процессу системных трансформаций в социальном пространстве региона целенаправленного характера является одной из актуальных задач. Это регулирование возможно путем воздействия на факторы, которые детерминируют изменения функционального характера основных социальных институтов, системы взаимодействия индивидов, социальных групп, устанавливаемых социальных норм и ценностей. Однако говорить об управлении факторами, влияющими на системные трансформации можно лишь условно, так как не все трансформационные процессы в социальном пространстве региона могут быть управляемыми именно на уровне региона. Кроме того, не все процессы в принципе могут быть объектом управления со стороны человека. В данном случае можно говорить о классификации на «спонтанные» и «управляемые» факторы. Первый тип вызван большим количеством социальных действий, вектор которых изначально был не связан с последующими преобразованиями. Второй планируется и инициируется властными силами, реализуются путем принятия законов, положений, указов [7].

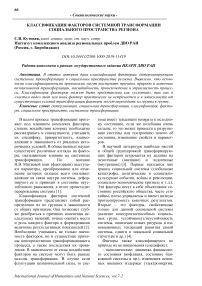

Таким образом, изучив основные факторы, детерминирующие системные трансформации, появляется объективная необходимость их упорядочить в соответствии с определёнными классификационными признаками (табл. 1).

Таблица 1. Группировка факторов системных трансформаций по классификационным признакам

|

Признак классификации |

Вид фактора |

||

|

по причинам возникновения |

внешние - внут |

ренние |

объективные - субъективные |

|

по своей природе (специфике) |

экономические |

политические |

социальные 1 технологические |

|

по источнику возникновения |

исходные 1 непосредственные 1 опосредующие |

||

|

по степени масштабности и общности происхождения |

общие |

частные (локальные) |

|

|

по степени управляемости |

управляемы |

неуправляемые |

|

Представленную классификацию факторов можно отнести к «условным», так как на современном этапе социальноэкономического развития общества в «чистом виде» тот или иной фактор практически не встречается и в зависимости от существующих условий трансформации факторы могут переходить из группы в группу. Для них не характерна строгая иерархия, так как любая из выделенных групп факторов может иметь решающее значение в ходе системной трансформации зависимости от конкретных условий.

Список литературы Классификация факторов системной трансформации социального пространства региона

- Митяева Н.В. Теория развития неоднородных экономических систем: дис.. д-ра эконом. наук. Саратов, 2006. 425 с.

- Кутовая С.В. Социальное пространство Еврейской автономной области. Владивосток: Дальнаука, 2015. 168 с.

- Кутовая, С.В. Теоретические принципы и методы анализа социального пространства региона // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №7. С. 55-57.

- Милявская Н. Б. Социальная трансформация (Содержание и субъектная детерминация): дис. на соиск. канд. филос. наук. Волгоград, 2004. 170 c.

- Ольсевич Ю. «Желтое колесо» (механизм социально-экономической трансформации) // Вопросы экономики. 1997. № 5. С. 40-52.

- Чернецова Н.С. Модернизация экономической системы: факторы, уровни, механизмы, инструменты // Международный научный журнал «Символ науки». 2015. № 11. С. 183-186.

- Иванов С. А., Ложко В. В. Механизмы регулирования трансформационных процессов в социальном пространстве регионов России (Часть II) // Проблемы современной экономики. 2015. №1 (53). С. 205-208.