Классификация факторов влияния на формирование финансово-экономической культуры россиян

Автор: Александрова Ольга Аркадьевна, Аликперова Наталья Валерьевна, Марков Дмитрий Игоревич, Ненахова Юлия Сергеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Формирование в обществе финансовых институтов, развитие рынка финансовых услуг и эффективных финансовых отношений невозможно без формирования развитой финансово-экономической культуры. Сегодня жизнеспособной может быть такая финансово-экономическая система, которая будет учитывать социальные аспекты жизни общества, его факторы и предпосылки, а также ценности, которые действительно способствуют выживанию, сохранению и развитию человечества, укреплению его единства, раскрытию его потенциала. Учитывая это, формирование финансово-экономической культуры на общечеловеческих принципах в условиях действия новых тенденций социокультурного развития страны является одной из самых острых современных проблем. Каждой финансово-экономической системе соответствует особая базовая модель финансово-экономической культуры и ценностей, в каждой конкретной стране проявляется в национальных специфических формах. Нет «хороших» и «плохих» культур, есть культуры функциональные или дисфункциональные относительно финансово-экономической системы. По критерию сущности финансово-экономическая культура является видом социальной культуры общества, обеспечивающей потребности многомерной человеческой деятельности в специализированных видах финансово-экономической деятельности. В современном обществе существует тенденция повышения культурного уровня производства. Она находит выражение в использовании новейших техник и технологических процессов, передовых методов организации труда, прогрессивных форм управления и планирования, достижений науки. Направленность этого развития обусловливается, с одной стороны, возможностями, содержащимися в совокупности условий, задающих границы экономической культуры, с другой стороны - степенью и способами реализации этих возможностей в условиях изменений инновационной экономики. В связи с чем, анализ паттернов финансово-экономической культуры и создание механизмов влияния на них - это важнейшая управленческая задача, не менее важная, чем создание инновационной экономики и построение правового государства. На основе проведенного исследования факторов, влияющих на формирование финансово-экономической культуры россиян, авторами разработана классификация, включающая в себя факторы русского культурного архетипа; факторы социально-экономического контекста; факторы вертикальной и горизонтальной социализации.

Финансово-экономическая культура, финансово-экономическая система, факторы финансово-экономической культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/143177799

IDR: 143177799 | DOI: 10.19181/population.2021.24.3.2

Текст научной статьи Классификация факторов влияния на формирование финансово-экономической культуры россиян

Важность культуры в целом, и финансово-экономической культуры в частности, заключается в том, что она ограничивает варианты выбора индивида (цели деятельности и средства их достижения), задавая, таким образом, определенный коридор для траектории социального действия. Результатом воздействия культуры на индивида является повторяющееся как во времени, так и в социальном пространстве (а значит, достаточно предсказуемое) поведение. При этом действие культурных норм требует их актуализации индивидом в настоящем, в том числе осуществления внутреннего процесса их легитимации [1].

Сегодня жизнеспособной может быть такая финансово-экономическая система, которая будет учитывать социальные аспекты жизни общества, его факторы и предпосылки, а также ценности, которые действительно способствуют выживанию, сохранению и развитию человечества, укреплению его единства, раскрытию его потенциала. Учитывая это, формирование финансово-экономической культуры на общечеловеческих принципах в условиях действия новых тенденций социокультурного развития страны является одной из самых острых современных проблем. Финансово-экономическая культура и ценности формируются специфическими социально-экономическими процессами и, в свою очередь, оказывает значительное влияния на всю совокупность экономических процессов общества. Каждой финансово-экономической системе соответствует особая базовая модель финансово-экономической культуры и цен- ностей, в каждой конкретной стране проявляется в национальных специфических формах. Нет «хороших» и «плохих» культур, есть культуры функциональные или дисфункциональные относительно финансово-экономической системы.

По критерию сущности финансово-экономическая культура является видом социальной культуры общества, обеспечивающей потребности многомерной человеческой деятельности в специализированных видах финансово-экономической деятельности. В современном обществе существует тенденция повышения культурного уровня производства. Она находит выражение в использовании новейших техник и технологических процессов, передовых методов организации труда, прогрессивных форм управления и планирования, достижений науки. Направленность этого развития обусловливается, с одной стороны, возможностями, содержащимися в совокупности условий, задающих границы экономической культуры, с другой стороны — степенью и способами реализации этих возможностей в условиях изменений экономики.

Основные результаты

Формирование в обществе финансовых институтов, развитие рынка финансовых услуг и эффективных финансовых отношений невозможно без формирования развитой финансово-экономической культуры [2]. Поэтому анализ паттернов финансово-экономической культуры и создание механизмов влияния на них — это важнейшая управленческая задача, не менее важная, чем создание инновационной экономики и построение правового государства. Факторы финансово-экономической культуры можно условно разделить на: 1) факторы русского культурного архетипа; 2) факторы социально-экономического контекста; 3) факторы вертикальной и горизонтальной социализации. Так, культурные архетипы населения России в сфере финансово-экономического поведения складывались под воздействием 1) географических, 2) природно-климатических, 3) геополитических, 4) социально-организационных и 5) религиозных факторов.

Географический фактор. Выдающиеся русские ученые, такие как С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и другие, признавали роль особенностей российской природы на формирование культуры населения [3; 4]. Так, П. Я. Чаадаев указывал, что «есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, … который содержит в себе, так сказать, всю её философию, которая проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт географический» [5]. Так, суровый климат русской равнины, длительная зима с коротким световым днем, короткое, дождливое либо засушливое лето; более короткий вегетативный период для растений — все это требовало существенных усилий для поддержания нормальной жизнедеятельности. В. О. Ключевский выделял три основных природных стихии русской природы: 1) лес, 2) степь и 3) река [6].

Ввиду того, что леса по территории России распределены неравномерно, (большая часть лесного массива находится на севере страны, тогда как на юге в основном распространены степи) можно указать на два различных хозяйственных уклада и два характера: на севере люди спокойнее, рассудительнее, более ответственны и склонны к формирование долгосрочных финансово-экономических и политических целей, тогда как на юге население кажется более дерзким, неосмотрительным, склон- ным к рискованным практикам и частым переменам.

Большой размер территории страны также нашел отражение в культуре российского населения. Как отмечал А. П. Чехов, «Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек!». Большое пространство обуславливало желание русского народа постоянно покорять «бесконечные дали», не задерживаться на месте, достаточно легко расставаться с тем, что есть. Отсюда русская лень и беспечность, слабо развитое чувство ответственности и недостаток инициативы. Говоря словами И. А. Ильина, «у русского человека было «всего много»: и пространств, и природных богатств, что формировало в русской культуре «некое органическое ласковое добродушие, спокойствие, открытость души, общительность. Русская душа легка, текуча и певуча, щедра и нищелюбива— «всем хватит и ещё Господь пошлет…» [7]. Отсюда же и российская инерция: как отмечает И. К. Пантина, российский народ идет за властью, какой бы она ни была; «русский народ — фаталист: что бы не происходило, так и должно быть» [8].

Климатический фактор. Как отмечает Л. В. Милов, важность природно-климатического фактора для развития российского исторического процесса заключается в следующем: во-первых, природно-климатические условия определяют ключевые элементы человеческой деятельности; во-вторых, приспособление к природным условиям формирует определенные поведенческие стереотипы, привычки и навыки, которые закрепляются соответствующими установками; и, в-третьих, условия деятельности находятся в непосредственной связи с определенными нормами, идеалами и культурными ценностями [9].

Огромное пространство России включает в себя много климатических зон. Однако, на большей части страны преобладает континентальный климат с резкими перепадами температур. Слой вечной мерзлоты занимает около половины всей территории России, что значительно усложняло возможности для успешного земледелия. Так, в России пригодный для земледелия пери- од длится 4–6 месяцев, а в Западной Европе — 8–9 месяцев, то есть практически в 2 раза больше. В течение столетий русский крестьянин должен был в сжатые сроки, используя примитивные орудия труда, обрабатывать и без того скудную почву, от плодородия которой и погодных условий зависела его жизнь. Особенности такого уклада наложили отпечаток на русский национальный характер. Постоянный дефицит времени, отсутствие равенства между затраченным трудом и полученным урожаем негативно отразились на тщательности и аккуратности русского человека в работе. Отсюда отсутствие привычки к постоянному труду, пунктуальности и тщательности, и наличие предрасположенности к небрежной работе, пассивно отношение к своему труду и собственному хозяйству, а также безразличие к плохим перспективам как собственной жизни, так и жизни членов семьи. В этой связи формируется и установка к перемене мест, поиску лучшей жизни — не исправлять сложившуюся ситуацию, а уйти от нее туда, где её нет. Однако, тяжкие условия труда сформировали почву для развития общинных традиций, коллективизма, готовности оказать помощь и даже принести себя в жертву.

Геополитический фактор. В качестве геополитических факторов на российскую культуру оказали влияние, во-первых, пе-риферийность географического положения России, и, во-вторых, серединное положение России между Востоком и Западом. Так, географическая периферийность России, с одной стороны, обусловила «одиночество» русской культуры, а, с другой стороны — достаточно поздний период вхождения русской культуры в круг постпервобытных культур. Особенность российской истории — ее скачкообразное развитие. К числу таких скачков можно отнести 1) нашествие монголо-татар (1238–1240 гг.) с последующими столетиями зависимости; 2) опричнина Ивана Грозного (1560-е гг.); 3) смутное время; 4) петровские преобразования; 5) Октябрьская революция 1917 г. с последовавшими гражданской войной и тоталитарным режимом; 6) крушение Советско- го Союза в 1990-х гг. и начало либеральных преобразований. Как отмечает П. А. Сапронов, русской культуре «издавна присуща, притом в опасной степени, дискретность. Между её эпохами существует недостаточная и зыбкая, по западным меркам, связь» [10]. Каждый новый этап российской истории забывает про прошлый: Московская Русь во многом отличалась от Киевской Руси, Петербургская Россия — от Московской Руси, Советская Россия — от Царской, а Современная Россия — от Советской. Как отмечал П. Я. Чаадаев: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего …» [5]. Таким образом, российский человек оказывается без надежной исторической опоры, что обуславливает такую его культурную особенность, как нигилизм.

Каждая Россия (киевская, татарского периода, московская, петровская, советская и современная) накладывались друг на друга в пространственно-временном континууме, не образуя органического единства и преемственности. Российское общество каждый раз переживало радикальные перемены социокультурного типа («ломку» культурно-исторической парадигмы) вместо постепенных преобразований. Так, еще незавершенный этап российской истории уже заменялся новым, для которого не были подготовлены соответствующие условия. Напротив, с наступлением нового этапа старый не стремился уходить, оставаясь в традициях и укоренившихся нормах и ценностях. Так, представления об обязанностях государства в пенсионном обеспечении, сформированные на советском этапе, обуславливают скепсис населения в отношении системы пенсионного обеспечения в современной России.

Срединное положение России между Востоком и Западом также отразилось на российской культуре. Так, Русь представляла собой буферную зону Европы на восточном направлении. Географическое положение России делало её открытой для нападения со всех сторон, поэтому война стала для русских важной необходимостью. Как отмечает В. К. Трофимов «в целом Россия воева- ла две трети своего времени» [11]. В войнах русский народ демонстрировал свои пассионарные качества, готовность мужественно пожертвовать собой. Однако частые войны уничтожали самую жизнеспособную и интеллектуально развитую часть населения.

Фактор социальной организации. Перечисленные выше факторы нашли свое отражение и в особенностях социальной организации русского народа, к которым можно отнести: 1) общину как первичную хозяйственно-социальную ячейку; 2) государство как фундамент российского общества и его сакрализация; 3) связь, целостность государства, общества и личности; и 4) опору государственности на корпорацию служилых людей (номенклатуру). Как отмечает В. К. Трофимов, авторитарная, жесткая и жестокая власть была главным ответом русского народа на многочисленные вызовы истории. Именно такая власть могла обеспечить концентрацию и централизацию как человеческих, так и материальных ресурсов в нужное время и в нужном месте, что позволяло выживать русскому народу в экстремальных условиях. Отсюда прочно утвердившаяся (вплоть до конца XX в.) вера в возможность достижения прогресса путем государственного насилия. Решая геополитические задачи, государственная власть принуждала население принимать любые лишения [11].

Государство закрепило у русского человека установку к патернализму: попечительство государства стало рассматриваться в качестве обязанности власти перед обществом. Патернализм снижал установку к индивидуальному труду в пользу пассивного ожидания государственной благодати. Между государством и личностью встал институт общины, оказавший существенное влияния на формирование русского культурного архетипа. Общинная система обеспечивала выживание как помещика, так и каждого двора даже в самые тяжелые времена голода и войн. При этом русская община не была навязана «сверху», а самостоятельно сформировалась «снизу» в качестве ответа на вызовы природы и политики [12].

Институт общины выполнял следующие функции: 1) обеспечивал каждому члену рав- ные возможности (сельскохозяйственные угодья и продовольственная поддержка) для удовлетворения минимальных потребностей, необходимых для выживания; 2) путем организации различных форм коллективного труда устранял последствия дефицита рабочего времени, обусловленного природными условиями и происшествиями; 3) привязывал общинников к определенной земле; 4) помогал государственной власти экономить средства на содержании государственного аппарат и выполнение множества общественных работ. Исходя из этого, у русского человека закреплялись установки не к индивидуальному, а к коллективному труду, «быть как все» и «не выделяться», а в случае форсмажорной ситуации обратиться к старшим членам общины или к государству. Таким образом, община сдерживала проявление таких свойств, как своеволие, и закрепляла беспечность, личную безответственность и беззаботность в отношении завтрашнего дня.

Религиозный фактор. Принятие христианства сформировало, по мнению Н. Рулана, «архетип подчинения»: поскольку бог предшествует всякому творению, закон предписан людям извне [13]. Далее христианская мысль эволюционировала до признания внешним авторитетом государства — теперь уже оно воспринимается как сила, ставящая перед собой цель усовершенствования мира. В результате общество стремится переложить свою ответственность на государство. Православие же, по мнению исследователей, дополнительно закрепляло в народе пассивность, покорность, ожидание чуда, ориентацию на харизматического лидера (отмечается, что устремленность к «всечеловеческому единению», в то же время, не стала почвой для согласования различных социальных интересов).

Кроме того, православие формировало отрицательное отношение к накопительству. Последнее связано с отмеченным Н. А. Бердяевым сосредоточением восточно-христианской культуры (и, соответственно, русского православия) на эсхатологии, когда земная жизнь — всего лишь не представляющий самоценности эпизод: возникает пренебрежение и к земным бла- гам, которые ничтожны и скоротечны. Длительное время сохранялась двойственность духовной жизни и народного быта, связанная с двоеверием: официальной религией, которая преобладала в городах, и ушедшим в тень, но не сдавшим позиции язычеством, особенно в сельской местности и на отдаленных территориях.

Фактор текущего социально-экономического контекста играет ключевую роль в плане закрепления, или наоборот, преобразования, культурных архетипов. Так, спящие в коллективном бессознательном образы прошлого могут просыпаться и воспроизводить финансово-экономические практики, возникшие еще в далеком прошлом. Под текущим социально-экономическим контекстом понимается контекст, складывающийся с момента перехода к новой социально-экономической формации —с начала радикальных рыночных реформ в январе 1992 года. Анализ социально-экономического контекста, позволяет сделать вывод о закрепившихся культурных традициях (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые архетипы финансово-экономической культуры, закрепившиеся в текущем социально-экономическом контексте

Table 1

Fixed some archetypes of financial and economic culture in the current socio-economic context

|

Закрепленный архетип |

Социально-экономический контекст |

|

Короткий горизонт планирования и отсутствие перспективы ввиду незащищенности населения от «качелей» экономической политики государства. |

Обесценение накоплений: 1) в начале 1992 г. (благодаря либерализации цен и галопирующей инфляции); 2) «черный вторник» 1994 г. (обвальное падение курса рубля по отношению к доллару); 3) девальвация рубля в условиях дефолта 1998 г.; 4) второй «черный вторник» 2014 года. |

|

Патернализм населения, сосуществующий с недоверием к органам государственной власти в сфере пенсионного обеспечения. |

Четыре пенсионные реформы за последние 20 лет, изменившие пенсионную формулу, порядок и условия выхода на пенсию; заморозка накопительной части пенсии; низкий размер пенсии и коэффициент замещения. |

|

Обращение к помощи «общины» (семьи) в части неформального кредитования и материальной поддержки. |

Высокие процентные ставки по кредитным инструментам в финансовых институтах; отрицательная известность микрофинансовых организаций, изменяющих условия кредита «на ходу» не в пользу заемщика. Неформальный кредит, в свою очередь, не предполагает платности и более безопасен для жизни (частые новостные сюжеты про коллекторов и мошенников). |

|

Установка к демонстративному потреблению, обусловленная стремлением к Западу, высшим слоям населения. |

Насаждение высоких стандартов потребления в силу высокого уровня неравенства, агрессивной рекламы, примера новых молодежных «героев» — блогеров, поп-певцов, актеров и так далее. |

|

Нигилизм, зыбкость правового сознания молодежи. |

Молодежные генерации демонстрируют достаточно высокий уровень предрасположенности к неформальным экономическим практикам. |

|

Сакрализация экономической политики государства и деятельности президента. |

Массированное освещение государственными СМИ экономических «поблажек» населению, таких как списание кредитов в период избирательных кампаний; мизерные, но громко рекламируемые индексация пенсий, меры адресной социальной поддержки и так далее. |

|

Сохраняющаяся вера в чудо, удачу и боязнь финансового рынка. |

Преимущественно пассивные финансовые стратегии населения (банковский депозит, как главный финансовый инструмент), низкий уровень финансовой грамотности и большое число граждан —жертв мошеннических действий (раскрытие информации о банковском счете «представителям» банка, обманутые дольщик и другое). |

|

Финансово-экономическая инерция и беспомощность в вопросах защиты своих прав |

Бесправие миноритарных акционеров, запутанность отношений собственности, непрозрачность реальных владельцев контрольного пакета. |

Источник: составлено авторами.

Таким образом, текущий социально-экономический контекст, обусловленный показателям уровня жизни, памятью о кризисных событиях и повседневными практиками адаптации, закрепил в финансово-экономической культуре на-селе ия е ст р у и ы е, с точки зр и я стратегических целей развития страны, традиции.

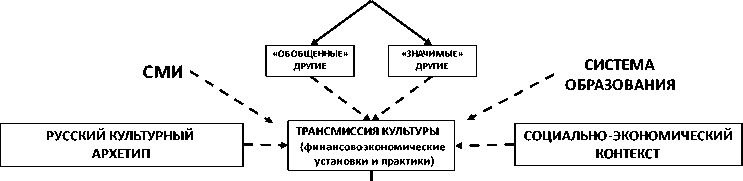

Механизм культурной трансмиссии, возможно, является самым важным фак-оро ф нансово-э ономиче й культу ры населения, обобщающем в себе вышеперечисленные факторы. еловек, в сфе ру ограниченности своих когнитивных возможностей не может знать все аспекты т кущего законодательства (формальные правила) и все культурные нормы (нефор-альные ограничите и), он узн ет о них посредством взаимодействия с другим индивидами и группами. Формирование финансово-экономических и социальных аспектов культуры как в детстве, так и во взрослом возрасте, во многом зависят от обстоятельств, в которых родились и выросли индивиды. Такие обстоятельства являются продуктом семей, школ и терри-тор й; св р ики и вз о с кот рыми дети проводят время; образы средств массовой информации, которые формируют их восприятие себя и своего места в мире; и другие факторы — как внутренние, так и внешние по о ношению отдельном ребенку, человеку. Исходя из этого, набор фина сово-экономических ценностей и убеждений определяется, с одной стороны, вертикальной социализацией, то есть воспитанием , другой стороны — гори зонтальной социализацией, то есть лич-ым оп том взаи одей твия с окружающим миром (рис. 1).

Вертикальная социализация

Горизонтальная социализация

Установки и модели поведения

Рис. 1. Механизм культурной трансмиссии

Fig. 1. The mechanism of cultural transmission

Источник: [14].

Обновление культурных ценностей и убеждений может происходить от поколения к поколению Теория культурной трансмиссии основывается на трех тезисах 1 родите и передаю детям нн сти и убеждения, которые приносили успех в предыдущем периоде; 2) дети обновля- ют культурные установки в ходе взаимодействия с другими людьми; 3) обновленные ценности и убеждения передаются новому поколению. Механизм культурной тр н сии также ска ывае с и на восприятии индивидом финансово-экономических рисков (рис. 2).

Информированность о рисках

Ос I орожн ые традиционалисты (пассивные инвест нционные стратегии, надежные инструменты, трудовой до! овор и тл.)

Опытные авантюристы (прибыльные формы деятельности с опорой на широкое с Iрахованне)

Начинающие (вевучие) Iрадипионалнс гы (Первое освоение практик обмена)

Начинаюшие (вевучне) авантюристы (опасные нннссвнцнп / неформальная ванятость

Готовность пойти на риск

Не готовы рисковать

Готовы рисковать

Рис. 2. Применение теории культурной трансмиссии к восприятию риска в финансово-эконмической сфере

Fig. 2. Application of the theory of cultural transmission to perception of risk in the financial and economic sphere

Источник: составлено авторами.

Исходя из рис. 3, индивид не восприни- м т ри с , по к е бор шаблонов поведения не даст сбой. Тем не менее, финансово-экономическая культура изменяется мед л е о п ряду п р чин. Во пер ы х, р -дители не учитывают изменений среды, поэтому передают детям нерелевантные цен ост и убе жд и я Во-вторых, су щ ествуют организации, препятствующие быстрым культурным изменениям (напри м ер, ц р ов и л и ш ла) В -третьи , культурные нормы в совокупности с формальными институтами ограничивают э кон о ми ч е у ю и нам ик у Т к м образом, культура может влиять на финансово-экономические результаты по следую щим ан ала м : а коо пе р ция и а ь тр изм б) образование и выбор профессии, предпринимательство; в) рождаемость, гендерные ро л и внутрисем е йное разд ле ние труда; г) сбережения; д) перераспределение и так далее.

Семья, семейное окружение и референтные группы. Следуя логике культурной трансмиссии, анализ детерминант финансово-экономической культуры целесообразно начать с семьи. Так, А. Калил и Р. Райан в своих исследованиях показали что родители из неблагополучных се- мей испытывают большее финансовое напряжение и стресс, которые могут препятствовать как эмоциональному, так и когнитивному взаимодействию родителей де ми инт лле туально-с мулирую-щими и эмоционально-воспитывающи-ми способами. Например, к таким способам м жно о нести поезд у узей или в парк. Для родителей из богатых семей характерно обратное. Как отмечают ученые н мотр н т , что бед ы родит -ли имеют установку на копирование поведения богатых родителей, однако бедные буду реже во лекат своих дет й в образовательные мероприятия, так как вынуждены больше работать [15].

Э номис из Калифор ийского университета в Лос-Анджелесе М. Вассерман, указывает на причинно-следственные связи между структурой семьи и социал -но-экономическими аспектами культуры детей. Так, взросление ребенка вне семьи при наличии биологических состоящих в браке родителей особенно негативно сказывается на мальчиках, у которых ухудшаются образовательные результаты и усиливаются установки по отношению к противозаконным практикам. М. ас-серман выделяет следующие механизмы, связывающие структуру семьи с результатами детей: 1) ролевые модели (как в семье, так и по соседству), 2) родительские ресурсы (доход, влияние), 3) количество (родительское время) и качество (разнообразие воспитательных практик) воспитания, а также различные реакции мальчиков и девочек на вклад родителей. В качестве направлений семейной политики автор акцентирует внимание на пополнении образовательных, родительских и эмоциональных ресурсов, необходимых для тех детей, которые подвержены риску негативного воздействия нетрадиционных семейных структур1.

Образование, СМИ и доступ к информации. Система образования, СМИ, а также возможность быстро получить основную и достоверную информацию играют одну из ведущих ролей в системе передачи элементов финансово-экономической культуры. Связь культуры и образования прослеживается на протяжении всего существования человечества. Человек посредством образования постигает культурные нормы и ценности, входит в мир культуры, передает культурные традиции из поколения в поколение, оно выступает своеобразным транслятором культурного наследия общества. В современном мире образование формирует не просто образ культуры, а образ общества, общественного устройства, государства, мира в целом, а его доступность является фактором, определяющим возможности социальной мобильности. Доступ к информации является первой точкой контакта в выборе как образовательных стратегий, так и стратегий экономического поведения, являющимися следствием сформированных культурных особенностей и ценностных ориентаций личности.

Отдельно хотелось бы отметить роль СМИ в формировании финансово-экономической культуры: являясь неотъемлемой частью формирования культуры и об разовательного потенциала общества,

1 Официальный сайт Института Брукингса, Вашингтон, США: [сайт].— URL: how-cultural-factors-shape-economic-outcomes/ (дата обращения: 10.03.2021).

СМИ оказывает всеобъемлющее влияния на индивида и социальные слои общества, обусловленное структурно-функциональными возможностями: по сути, СМИ становится институтом социализации новых поколений, активно встраиваемым, в том числе, и в образовательные системы.

Выводы

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного можно предложить модель факторов финансово-экономической культуры, отраженную на рис. 3. Так, текущий социально-экономический контекст способствует закреплению в культурной традиции части россиян противоречащие стратегическим целям развития страны финансово-экономические установки и модели поведения. Данные установки и шаблоны поведения посредством механизма культурной трансмиссии передаются от родителей к детям, причем последние сохраняют только те установки и шаблоны, которые на практике приносят положительный результат.

Однако, как подчеркивает М. Новак, культура вовсе не заложена в человеческих генах, хотя культурные перемены — сложный процесс, они непрерывно происходят по всему земному шару, и нет оснований утверждать, что «всеобщие ценности прогресса» могут оказаться неподходящими для какого-либо из существующих обществ [16]. Поэтому одновременно проводятся изыскания возможностей передачи более подходящих для экономического развития культур народам — носителям культур, тормозящих их развитие. В круг вопросов, касающихся институтов и инструментов «передачи» культуры, входят методы воспитания детей, ряд особенностей системы образования, деятельность СМИ, политического руководства и программы развития, которые представляют собой основу для трансформации финансово-экономической культуры в целях реализации стратегических задач страны и общества.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА (ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ)

I I

Рис. 3. Группы факторов, обуславливающие финансово-экономическую культуру

Fig. 3. The groups of factors that determine the financial and economic culture Источник: составлено авторами.

Список литературы Классификация факторов влияния на формирование финансово-экономической культуры россиян

- Александрова, О.А. Экономическая культура как фактор финансового поведения россиян: роль архетипов и современного контекста / О. А. Александрова // Народонаселение.— 2021.— Т. 24.— № 2. — С. 29-40. DOI: 10.19181/population.2021.24.2.3.

- Рывкина, Р.В. Экономическая культура в России: трудности и этапы становления / Р. В. Рыв-кина // Мир России.— 1994. — Т. 3.— № 1. — С. 55-65.

- Соловьев, В.М. Из предыстории российской культуры: у истоков культурогенеза / В. М. Соловьев // Science Time.— 2016.— № 10(34). — С. 331-353.

- Соловьев, В.М. Геополитические координаты российской культуры / В. М. Соловьев // Science Time.— 2017.— № 1. — С. 369-375.

- Сараева, Е.Л. Размышления П. Я. Чаадаева о судьбе России / Е. Л. Сараева // Ярославский педагогический вестник. — 2014.— № 4. — C. 17-26.

- Монина, Н.П. Русский культурный архетип: факторы формирования и философские доминанты / Н. П. Монина. — Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2011.— 196 с. ISBN 978-5-7779-1304-3.

- Баргилевич, О. А. И. А. Ильин о роли русской культуры в духовном возрождении России / О. А. Баргилевич // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. — 2019.— № 2(23). — С. 9-12.

- Пантин, И.К. Судьбы демократии в России / И. К. Пантин. — Москва, 2004.— 196 с. ISBN 5-9540-0014-Х.

- Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса / Л. В. Милов. — Москва : РОССПЭН, 1998.— 191 с.

- Монина, Н.П. Условия формирования русской культуры: геополитический аспект / Н. П. Монина // Омский научный вестник.— 2010.— № 1(85). — С. 204-208.

- Трофимов, В.К. Душа России: истоки, сущность и социокультурное значение русского менталитета: монография / В. К. Трофимов. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2010.— 408 с. ISBN 9785-9620-0162-3.

- Бердяев, Н.А. Русская идея. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. — Москва : АСТ, 2020.— 512 с. ISBN 978-5-17-126831-2.

- Скоробогатов, А.В. Российский правовой архетип: сущность и содержание / А. В. Скоробогатов, А. В. Краснов // Российский журнал правовых исследований. — 2015. — Т. 2.— № 4.— C. 28-33. DOI: 10.17816/RJLS18073.

- Аузан, А. Лекция 13. Культура и институты / А. Аузан // Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова: [сайт].—URL: https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x19/x06/6406/file/ Лекция2013^ (дата обращения: 15.02.2021).

- Kalil, А. Parenting Practices and Socioeconomic Gaps in Childhood Outcomes / A. Kalil, R. Ryan // The future of children.—Vol. 30. — №. 1. — Spring 2020.—P. 29-54.

- Novak, М. The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism / М. Novak. — New York : The Free Press, 1993.— 117 р.