Классификация городских почв в системе российской и международной классификации почв

Автор: Апарин Б. Ф., Сухачева Е. Ю.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 79, 2015 года.

Бесплатный доступ

На примере Санкт-Петербурга выявлено генетическое разнообразие естественных, антропогенно-преобразованных и антропогенных почв мегаполиса. Определены изменения в компонентном составе почвенного покрова под влиянием антропогенной деятельности и раскрыты закономерности формирования почвенного покрова на территории Санкт-Петербурга за несколько столетий, начиная с XVIII в. Рассмотрены варианты изменений исходного строения профиля естественных почв, всегда сопутствующие процессу урбанизации, и особенности процесса почвообразования в условиях города. Из многообразия поверхностных тел, встречающихся на урбанизированной территории, выявлены объекты, соответствующие определению почв - объектов “Классификации и диагностики почв России” (КиДПР) и Международной реферативной базы данных (WRB). Определены принципы классификации почв урбанизированных территорий. Дана характеристика почв, сконструированных человеком, основой которых является привнесенный (интродуцированный горизонт) и определены его отличительные морфологические признаки. Введено понятие интродуцированного горизонта, состоящего из модифицированного человеком материала гумусового или органогенного горизонтов естественных или антропогенно-преобразованных почв и имеющего резкую нижнюю границу с подстилающей породой. Определено классификационное положение разнообразных почв мегаполиса в системе КиДПР и WRB. Предлагается в системе КиДПР в стволе синлитогенных почв наряду со стратоземами, вулканическими, слаборазвитыми и аллювиальными ввести новый отдел “Интродуцированные почвы”. В отделе “Интродуцированные почвы” выделено 6 типов по характеру гумусового или органогенного горизонта и по особенностям подстилающей породы. В системе WRB возможно ввести новую реферативную группу, в которой будут объединены почвы с интродуцированным горизонтом, подстилающимся любым минеральным субстратом естественного или антропогенного происхождения.

Городские почвы, классификация, мегаполис, интродуцированный горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/14313620

IDR: 14313620 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Классификация городских почв в системе российской и международной классификации почв

Интерес ученых к исследованию почв городов неуклонно возрастает вслед за увеличением площадей урбанизированных территорий. В настоящее время более 3/5 мирового населения проживает на урбанизированных территориях. Наиболее урбанизированными государствами (кроме государств-городов) являются Кувейт (98.3%), Бахрейн (96.2%), Катар (95.3%), Мальта (95%). В Северной и Западной Европе на долю городского населения приходится более 80%. В России застроенные территории занимают 4.3 млн га, а число жителей в городах составляет около 70%. Неограниченная экспансия городов на окружающие земли неизбежно ведет к изменению глобального экологического потенциала почв. Сокращаются площади с активно-функционирующей поверхностью, занятой естественными и пахотными угодьями. Прогнозирование последствий урбанизации на глобальные изменения экологических функций почвенного покрова является безотлагательной задачей, стоящей перед учеными почвоведами, которую, в свою очередь, невозможно решить без определения места городских почв в современных классификационных системах.

Общепринятой классификации городских почв ни в России, ни в мире в настоящий момент не существует. Одной из причин этого является отсутствие единых подходов к номенклатуре и систематике почв городов. В официально принятой в России классификации почв, которая опубликована в 1977 г. (Классификация и диагностика…, 1977) и используется по настоящее время, почвы урбанизированных территорий не рассматриваются. В “Классификации и диагностике почв России” (КиДПР) (2004) антропогенно-преобразованным почвам уже уделено заметное внимание.

Широкий интерес к изучению почв городов возник в последние десятилетия (Строганова, Агаркова, 1992; Burghardt, 1994; Почва, город, экология, 1997; Бакина и др., 1999, Надпорожская и др., 2000; Герасимова и др., 2002; Русаков, Иванова, 2002; , Leh- mann, Stahr, 2007, Rossiter, 2007; Матинян и др., 2008; Апарин, Сухачева, 2010, 2013, 2014; Лебедева, Герасимова, 2011; Прокофьева и др., 2011, 2014; Шестакови др., 2014; Naeth at al., 2012). Оригинальные подходы и схемы для номенклатуры и систематики почв городов были предложены для Москвы (Строганова, Агаркова, 1992; Лебедева, Герасимова, 2011; Прокофьева и др., 2011), Санкт-Петербурга (Апарин, Сухачева, 2013, 2014), Перми (Шестаков, 2014). В области классификации городских почв известны работы немецких исследователей (First International Conference, 2000; Lehmann, Stahr, 2007; Naeth at al., 2012), предложения международных рабочих групп (SUITMA, INCOMMANTH, WRB) (Burghardt, 1994). Ведется активный поиск классификационного положения почв городов в системе КиДПР (2004) и WRB (2014) .

Очевидно, что при решении задачи определения классификационного положения почв городов, необходимо учитывать, что почвенный покров в городах кардинально отличается от такового в естественных ландшафтах. Воздействие человека на почвы на урбанизированной территории проявляется от незначительного изменения в их свойствах до коренного преобразования почвенного профиля и “создания” новых почвенных форм.

Почвенный покров любого города гетерогенен и характеризуется значительной пространственной и временной неоднородностью. Это связано не только с разнообразием природных условий, но и разной степенью и масштабом воздействия человека на почвенный покров на различных этапах строительства и расширения города, а также в разных его частях – в центре, на окраинах, в лесопарках, промышленных территориях и “спальных” районах (Апарин, Сухачева, 2013). В городах деятельность человека, как одного из факторов почвообразования, проявляется в косвенном и прямом воздействии на почвы и почвенные процессы. Косвенное воздействие состоит в модификации факторов почвообразования (осадков, температуры, испарения, растительности, состава материнских пород). Прямое воздействие на почвы заключается в подкислении, подтоплении, нарушении почвенного профиля, а также в формировании или, своего рода, конструировании почвенного профиля, подобного естественному.

На территории любого города практически всегда сочетаются элементы почвенного покрова естественных ландшафтов, агро- ландшафтов и участков плотной городской застройки и промышленных зон. В сохранившихся в городской черте естественных экосистемах доминируют разности почв со слабонарушенным строением, в агроландшафтах, преобладают агрогенно-преобразо-ванные почвы, на территориях с плотной городской застройкой широко распространены разнообразные поверхностные образования: асфальтовые покрытия, антропогенно-преобразованные почвы, созданные человеком почвоподобные тела, минеральные грунты. Таким образом, спектр поверхностных образований территории любого города широкий: от естественных почв, характерных для данной географической зоны, до различной степени трансформированных почв и непочвенных образований.

Например, при создании почвенной карты Санкт-Петербурга (масштаба 1: 50000) в административных границах мегаполиса было выделено 18 типов и подтипов естественных почв, 13 антропогенно-преобразованных, 4 антропогенных (Апарин, Сухачева, 2014). Естественные почвы представлены на разных стадиях развития (от начальной – петроземы и псаммоземы до климаксной). Почвы Санкт-Петербурга имеют характерные особенности, связанные как с физико-географическим положением города в бассейнах р. Нева и Балтийского моря, так и с историей формирования экологического пространства города со времени поселения здесь человека (Апарин, Сухачева, 2013).

Почвы Санкт-Петербурга имеют в своем профиле признаки длительного многовекового преобразования под воздействием человека, в которых просматриваются определенные закономерности. Хотя человек появился на территории Приневья еще в эпоху неолита, его влияние на почвы тогда было минимальным и имело точечный дискретный характер (таблица) Незначительные изменения в морфологическом облике почв, вероятно, были только на территориях временных стоянок рыболовов и охотников. По глубине и характеру воздействия на почвенный профиль они не отличались от нарушений естественного происхождения, происходивших, например, при ветровалах.

Начиная с VIII–XI вв. Нева становится важнейшим участком международных водных путей между народами Восточной и Северной Европы, что значительно увеличило нагрузку на почвенный покров территории. В условиях заболоченных и покрытых лесами земель в первую очередь осваивались наиболее дренированные земли около рек, где в последующем на протяжении столетий развивались поселения, строительство которых явилось

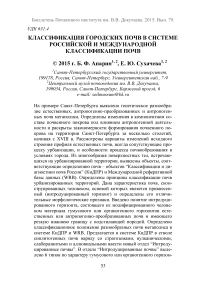

Изменения в компонентном составе почвенного покрова под влиянием человека на территории Санкт-Петербурга

Наиболее радикальные изменения в почвенном покрове города здесь произошли за относительно короткий период времени (300 лет). Точечный и фрагментарный характер нарушений почвенного покрова с 1703 г. время становится площадным. Положение исторического центра Санкт-Петербурга в дельте р. Нева и постоянные наводнения вызвали необходимость поднятия поверхности (мощность культурного слоя достигает в некоторых частях города 4 м и более). Проводятся осушительные работы, создаются мостовые, высаживаются аллеи. Ареалы нарушенных почв на территории строящегося Петербурга стремительно разрастаются и начинают превышать размеры ареалов естественных почв. Для поднятия уровня поверхности подсыпали грунт, на газоны наносили гумусированный материал. Появляются первые ареалы почв с привнесенным целеноправленно созданном гумусовым слоем.

В центральной части современного города все естественные почвы разрушены или погребены под культурным слоем. Вместо них абсолютно доминируют вновь созданные человеком антропогенные почвы, или реже стратоземы (рис. 1). Они, как правило, сформированы на антропогенном слоистом субстрате, который является в настоящее время подстилающей, реже почвообразующей породой. Его формирование закончилось около 100–150 лет назад. Таким образом, мы точно знаем максимальное время формирования современного профиля городской почвы в историческом центре Санкт-Петербурга.

Аллювиальная серо гумусовая

Аллювиальная серо гумусовая

Аллювиальная серогумусовая поверхностно-турбированная

Аллювиальная серогумусовая стратифицированная

Аллювиальная серо гумусовая абрадированная

Рис. 1 . Схема трансформации профиля естественной почвы на урбанизированной территории.

Есть определенные закономерности и в формировании почвенного покрова территории города, которые нашли отражение в его современном облике.

С момента основания город постоянно застраивал в первую очередь уже освоенные земли с агроземами или агроестественны-ми почвами. Поэтому в работах по исследованию погребенных почв Санкт-Петербурга часто упоминаются погребенные пахотные горизонты (Русаков, Иванова, 2002; Матинян, 2008). Экспансия города на пахотные угодья постоянно сопровождалась освоением все новых прилегающих к городской черте земель, окультуриванием почв и использованием их для производства сельскохозяйственной продукции для горожан. Этот процесс непрерывно продолжался на протяжении более чем трех столетий. Генеральный план развития Санкт-Петербурга до 2025 г. предусматривает расширение территории также за счет земель сельскохозяйственного назначения. На окраинах Санкт-Петербурга в спальных районах, которые были построены в 60–70-х годах, многие почвы также несут следы бывшего освоения.

При определении места почв городов в современных классификационных системах необходимо установить, какие из городских поверхностных образований (естественные почвы, антропогенно-преобразованные почвы, созданные человеком почвоподобные тела, асфальтовые и другие искусственные образования) являются объектами, той или иной классификационной системы, (т.е. соответствует определению объекта классификации ).

Территории с искусственными покрытиями, в том числе и асфальтовыми не являются объектами КиДПР, так как эти тела не соответствуют определению объекта классификации. Согласно КиДПР, “объектом базовой профильно-генетической классификации является почва – экспонированное на поверхности суши природное или естественно-антропогенное твердофазное тело, сформированное многолетним взаимодействием процессов, приводящих к дифференциации исходного минерального и органического материала на горизонты” (Классификация…, 2004, c. 9). В то же время эти поверхностные образования могут быть рассмотрены в системе WRB, так как определение объектов этой классификационной системы более широкое.

Почвы парков, кладбищ, некоторых скверов – это, как правило, антропогенно-преобразованные почвы. Они полностью соответствуют определению объектов обеих классификаций, и в основном уже рассмотрены как в КиДПР, так и WRB.

В КиДПР почвы, в профиле которых отражены результаты антропогенного воздействия, выделяются на различных таксономических уровнях – от отделов до подтипов. В системе WRB выделены две реферативные группы почв, морфологический облик и свойства которых значительно изменены человеком: Anthrosols and Technosols, а также целый ряд квалификаторов. Однако далеко не все поверхностные образования городов, которые могут относиться к почвам, находят свое место в WRB и КиДПР.

Принципы классификации почв урбанизированных территорий. Опыт исследования и картографирования почв Санкт-Петербурга показал, что классификацию почв урбанизированных территорий можно встроить в общую структуру КиДПР и WRB на основе следующих принципов:

– единство подходов к классификации всех экспонированных на поверхность твердофазных тел, образующих почвенный покров мегаполиса;

– признание, что объектами почвенной классификации урбанизированных территорий являются как естественные и антропогенно-преобразованные почвы, так и “сконструированные” человеком образования, которые имеют на поверхности привнесенный материал гумусового (или органогенного) горизонта;

– учет признаков, отражающих степень и глубину антропогенной трансформации почвенного профиля; деятельность человека как фактора почвообразования приводит либо к разрушению почв, либо к их погребению, смешиванию или перемещению материала почвенных горизонтов;

– учет не только последовательности горизонтов (слоев), но и наличие или отсутствие генетической связи между ними (резкий переход из одного слоя почвы в последующий при отсутствии сопряженных признаков между смежными слоями – вынос и аккумуляция вещества);

– признание, что в условиях урбоэкосистем профилеобразующий процесс, протекающий под влиянием естественных факторов, часто сопровождается постоянным или периодическим по- ступлением материала на поверхность почвы; это вызывает рост почвенного профиля вверх и формирование слоистой толщи различной мощности и состава;

– признание, что для диагностики горизонтов в антропогенных почвах и определения классификационного положения этих почв на уровне типа в КиДПР и квалификаторов в WRB так же, как для естественных и антропогенно-трансформированных, приоритетными являются признаки, унаследованные от естественных почв.

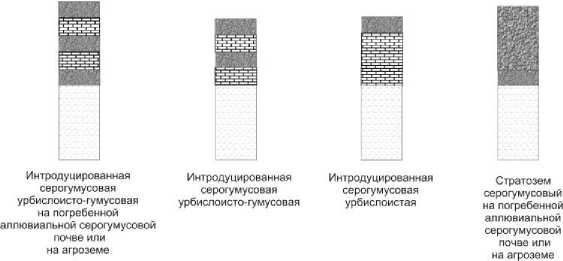

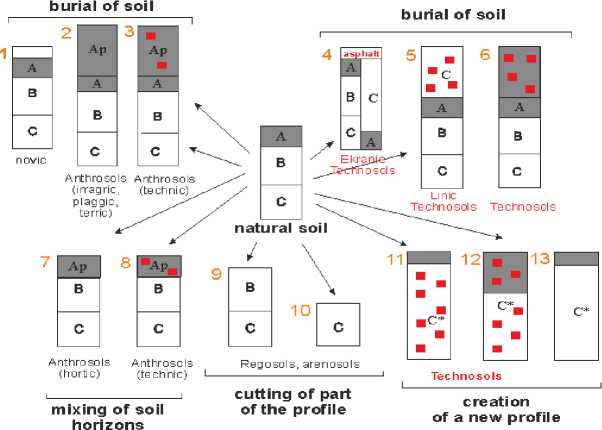

Поиск места городских почв в КиДПР и WRB. Для определения классификационного положения разнообразных почв мегаполиса в системе КиДПР и WRB рассмотрим возможные варианты изменений исходного строения профиля естественной почвы, всегда сопутствующие процессу урбанизации (рис. 2). Существует всего четыре типа изменения почвенного профиля под прямым воздействием человеческой деятельности: перемешивание почвенных горизонтов, срезание части профиля, погребение почвы и “конструирование” нового профиля.

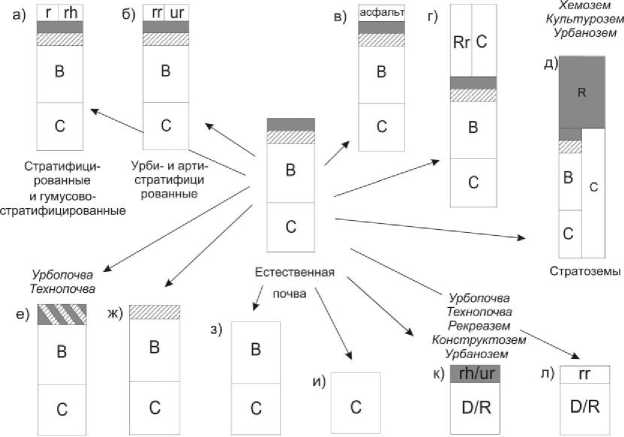

При строительстве наиболее часто происходит погребение почв, причем все типодиагностические горизонты исходных почв сохранены. При погребении естественного почвенного профиля слоем природного или искусственного материала небольшой мощности (до 40 см) образуются тела, которые классифицируются в КиДПР на уровне подтипа как гумусово-, арти-, урби-, токси-стратифицированные почвы (рис. 2a, 2б). В системе WRB для подобных почв используется квалификатор Novic (рис. 3.1). Почвы, большая часть профиля которых представлена гумусированной стратифицированной толщей привнесенного материала, объединены в КиДПР в отдел стратоземов (рис. 2д). В WRB это ралич-ные антросоли (рис. 3.2, 3.3). Если в стратифицированной толще содержится более 20% артефактов и более 35% объема приходится на строительный мусор, то в WRB для подобных почв используется квалификатор Urbic.

Почвенные тела, сохранившие свое естественное строение и находящиеся под асфальтом (“запечатанные” почвы) (рис. 2в), в WRB классифицируются как Ekranic (рис. 3.4). В системе КиДПР, с нашей точки зрения, их следует рассматривать только как погребенные почвы, соответствующих генетических типов, так как они погребение

погребение

Урбопочва Технопочва

Абралиты

Абраземы

Турби рованные

Абради рованные

агроземы

конструирование

срезание

перемешивание гумусовый или органогенный горизонт элювиальный горизонт

В срединный горизонт

С почвообразующая порода

D подстилающая порода

-

R стратифицированный горизонт более 40 см

-

г природный минеральный материал мощностью 10-40 см с содержанием гумуса менее 1 %

rh материал гумусового или органогенного горизонта иг органо-минеральный материал с урбоиндустриальными включениями гг искусственный материал

Стратифици- название почвы по “Классификации и диагностике почв России" 2004 [10] рованные

Урбопочва название почвы по классификации городских почв [21]

Рис. 2. Типы изменения почвенного профиля под прямым воздействием человеческой деятельности в системе КиДПР.

Рис. 3. Типы изменения почвенного профиля под прямым воздействием человеческой деятельности в системе WRB.

изолированы (утрачивают большинство связей) и не выполняют большинства функций, как природных биогеомембран. Изолированные от окружающей среды такие почвы не могут адсорбировать продукты метаболизма мегаполиса, преобразовывать и транспортировать поллютанты, не выполняют санитарную, водо-и газо- и терморегулирующую функцию.

Исследования почв Санкт-Петербурга показали, что погребенные естественные почвы находятся глубоко под поверхностью и перекрыты не только асфальтом, но и различными по мощности антропогенными слоями.

При сведении древесной растительности или выравнивании поверхности может быть нарушена только верхняя часть естественного почвенного профиля. Такие почвы в КиДПР классифицируются как турбированные на уровне подтипа в типах естественных почв (рис. 2е). При длительном перемешивании верхних горизонтов, связанном с сельскохозяйственной обработкой почв, образуются агроестественные почвы и агроземы в КиДПР (рис. 2е) и Anthrosols в WRB (рис. 3.7, 3.8).

В результате срезания одного или двух поверхностных горизонтов образуются абрадированные почвы (рис. 2ж). При более глубоком срезании, когда на дневную поверхность выходит в той или иной степени сохранившийся срединный горизонт, почва относится к отделу абраземов (КиДПР) (рис. 2з). Нередко при строительстве почва полностью уничтожается, и на поверхности оказывается порода; в этом случае выделяются абралиты, представляющие собой уже не почву, а техногенное поверхностное образование, которое рассматривается за пределами классификационной системы КиДПР (рис. 2и)

Нанесенный на поверхность слой искусственного материала или породы (рис. 2г) также может рассматриваться только как техногенное поверхностное образование (Лебедева, Герасимова, 2011) или Technosols в WRB (рис. 3.6) (Sukhacheva, Aparin, 2014).

Таким образом, в системе WRB варианты 1–3 и 7–9 (рис. 3) рассматриваются как почвы различных реферативных групп с квалификаторами Novic, Urbic, Ekranic, Antric. Варианты 4–6 – Technosols. Вариант 10 – порода. Остаются только почвы, имеющие привнесенный гумусовый горизонт, залегающий на минеральной породе (рис 3.13).

В рамках КиДПР все рассмотренные варианты, кроме одного, или имеют свое место в системе, или не являются объектами этой почвенной классификации. Оставшийся вариант – это “сконструированная” человеком антропогенная почва (рис. 2к), в которой привнесенный гумусовый или торфяный горизонт природных почв перекрывает естественную либо искусственно-созданную минеральную толщу. Человек, будучи одним из факторов почвообразования (отнюдь необязательным), не может сам создать почву в классическом (научном) ее понимании. Исходя из целевой функции – обеспечить условия роста и развития растений – человек создает физическую модель корнеобитаемого слоя, а не почвенного профиля как такового.

В агроландшафтах человек целенаправленно изменяет химический состав, свойства и режим почвы, чтобы наиболее эффективно использовать ее важнейшую функцию – плодородие. При этом генетический профиль почвы, как правило, изменяется незначительно. На урбанизированных территориях для реализации этой же цели, человек вынужден на месте разрушенных почв кон- струировать почвоподобные образования с плодородным корнеобитаемым слоем, привнося извне органо-минеральный или органогенный почвенный материал - продукт длительного естественного почвообразования, который сформировался при другом соотношении факторов. Как правило, этот материал берется из различных почв прилегающих территорий и наносится либо на сохранившиеся горизонты прежних почв, либо на естественную породу, оказавшуюся на поверхности в результате уничтожения почвенного профиля или перемещенную при строительстве, либо на искусственно созданную минеральную толщу. Таким образом, происходит перенесение наиболее биологически активной части почвы из ее природного ареала на урбанизированную территорию. Хотя, почвообразование, как особая имманентно-присущая природе форма движения материи, начинается сразу же после стабилизации дневной поверхности на всех минеральных и органоминеральных субстратах, необходимы сотни лет, чтобы сформировалась система генетических горизонтов в поверхностной толще.

В новой чужеродной (урбанизированной) среде, новом сконструированном человеком почвенном профиле большинство морфологических признаков, позволяющих идентифицировать тип перемещенных горизонтов, сохраняется. В то же время некоторые свойства, целенаправленно или случайно модифицированные человеком, могут значительно отличаться от исходных свойств этих горизонтов в естественных почвах. К перемещенному почвенному материалу можно применить термин интродуцированный, принятый в биологии, а целенаправленное внедрение материала гумусового (торфяного, торфяно-минерального) горизонта в урбанизированную среду является своеобразной техногенной интродукцией, подобной интродукции растений. В результате формируются почвы с интродуцированным горизонтом, имеющим характерные морфологические признаки, которые с одной стороны наследуются от материнской почвы, с другой, связаны с антропогенным воздействием.

Интродуцированный гумусовый или органогенный горизонт мощностью состоит из привнесенного и модифицированного человеком материала гумусового или органогенного горизонтов естественных или антропогенно-преобразованных почв и имеет резкую нижнюю границу с находящимся под ним минеральным субстратом – подстилающей породой, которая обычно отличается от естественных как по составу, так и по строению. Часто наблюдается неоднородность горизонта по сложению, составу и плотности.

Отличительным признаком подстилающих пород является, как правило, их гетерогенный состав и строение. Они содержат значительное количество, включений – артефактов различного состава, размера и объема и характеризуются наличием геохимических барьеров, резких градиентов водопроницаемости, теплопроводности, водоудерживающей способности.

Особенно важно, что в профиле подобных почв гумусовый или органогенный горизонт всегда лежит на породе, которая является для него подстилающей, а не материнской (почвообразующей). Большинство “новых” почв не обладает типоморфными признаками, характерными для естественных почв. Система минерально-энергетического обмена в профиле подобных почв не сбалансирована, а отсутствие или слабое проявление генетической связи между слоями свидетельствуют о начальной стадии формирования почвенного профиля.

Предложения по введению новых таксонов в КиДПР. Особенностью процесса почвообразования в условиях города является омоложение почвенного профиля в результате постоянного или периодического антропогенного поступления гумусированного материала на поверхность почвы. Оценивая возраст почв городских территорий, следует принимать во внимание, что возраст интродуцированных гумусовых горизонтов, а также подстилающей минеральной толщи может быть очень большим, до нескольких тысяч лет, в то время как, возраст собственно почвенного профиля может не достигать и года. В мегаполисе почвообразующий процесс, с одной стороны, не имеет принципиальных отличий естественного, а с другой – его скорость в городе значительно выше.

Основу классификации почв с интродуцированным горизонтом, как и естественных почв, составляет морфолого-генетический анализ профиля: строения, состава, свойств. Для условий Санкт-Петербурга учитывается глубина профиля до 100 см, т.е. до нижней границы четкого проявления процессов почвообразования в естественных почвах региона, дифференцирующих профиль на генетические горизонты.

При разработке классификации почв мегаполисов необходимо на высокий таксономический уровень поставить мощность гумусового или органогенного горизонта, с которыми связано большинство выполняемых функций. Должна учитываться и степень генетической связи между слоями, их соответствие профилеобразующим процессам, характерным для почв этой природной зоны, происхождение и состав поверхностного горизонта.

Учитывая специфическое строение антропогенных почв и особенности почвообразования почв в условиях города, предлагается в системе КиДПР в стволе синлитогенных почв наряду со стратоземами, вулканическими, слаборазвитыми и аллювиальными почвами ввести отдел: Интродуцированные почвы.

Отдел объединяет почвы, в которых интродуцированный гумусовый или органогенный горизонт (I) мощностью менее 40 см залегает на минеральном субстрате (D), образованном in situ или привнесенном извне.

Если интродуцированный горизонт мощностью менее 40 см залегает на почве с ненарушенным строением или любом срединном горизонте, почва классифицируется в рамках КиДПР как гумусово-стратифицированный подтип в соответствующем типе; при мощности интродуцированного горизонта более 40 см почва диагностируется как стратозем.

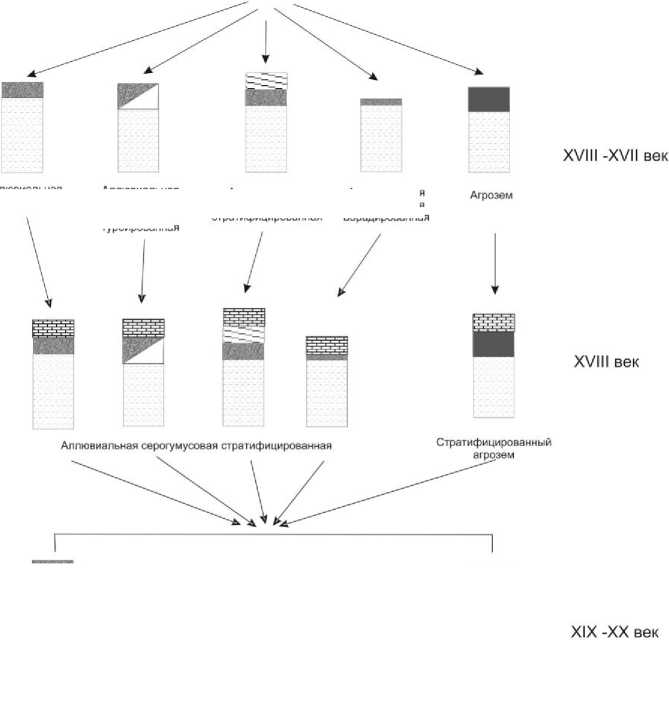

В отделе Интродуцированные почвы выделено 6 типов почв по характеру гумусового или органогенного горизонта и по особенностям минерального субстрата. Во всех типах возможно выделение подтипов по наличию в подстилающем субстрате признаков, свидетельствующих о механизмах его формирования.

Типичные почвы ( in situ ) I-D: подстилающая минеральная толща не имеет признаков механического перемещения. Типичные интродуцированные почвы формируются в случае, когда интродуцированный горизонт насыпают на почвообразующую породу, сохранившуюся от разрушенной почвы.

Урбослоистые почвы I-RDur: отличаются хорошо выраженной слоистостью, часто с большой долей индустриальных включений (кирпичи, строительно-бытовой мусор, керамзит, гравий, артефакты и т.д.). Мощность подстилающей урбослоистой минеральной толщи может достигать нескольких метров, а подтипы

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 79. таких почв характерны для территорий, где неоднократно проводились строительные работы.

Урбонасыпные почвы I-RD: подстилающая минеральная толща неоднородна по составу и сложению, часто содержит артефакты; нечеткая слоистость свидетельствуют о стратификации материала. Подобные подтипы формируются на месте строительства или ремонта различных подземных коммуникаций. Подстилающая минеральная толща в большинстве случаев имеет мощность не более 2 м и подстилается породой, имеющей естественное сложение.

Урбослоисто-гумусовые почвы I-RDur[h]: отличаются хорошо выраженной слоистостью, часто с включением погребенных интродуцированных гумусовых слоев. В Санкт-Петербурге серогумусовые урбослоисто-гумусовые подтипы выявлены в скверах и парках в центральной части города.

Ареалы этих почв точечно расположены среди асфальтовых покрытий и занимают от 5 до 20% площади. Почвы сформированы на антропогенных слоистых отложениях – “культурном” слое, достигающем в некоторых частях города 4 м и более. Причиной однообразия компонентного состава почв “старого города” является их сходное происхождение. Интродуцированный гумусовый горизонт в небольших скверах и газонах внутри петербургских дворов постепенно на протяжении более чем трех столетий периодически (при каждом новом ремонте или строительстве зданий) перекрывался слоем из строительного мусора. Затем формировался или искусственно наносился новый гумусовый слой. Таким образом, подавляющее большинство почв в кварталах “старого города” – интродуцированные серогумусовые урбислоисто-гумусовые. Гораздо реже встречаются почвы, сформированные на слоистой культурной толще без гумусированных прослоек.

Водно-аккумулятивные почвы (намытые грунты) I-Daq: подстилающая минеральная толща однородна по составу и имеет тонкую слоистость. На прибрежных территориях г. Санкт-Петербурга среди почвообразующих пород намытые наносы преобладают. Как правило, они слоистые и напоминают аллювиальные отложения.

Кроме перечисленных подтипов, специфических для типов интродуцированных почв, возможно выделение подтипов по при-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 79. родным признакам, например, оглеению, карбонатности, ожелез-ненности, что отражается сложными подтипами.

В системе WRB на основе вышеизложенных принципов возможно ввести новую реферативную группу, в которой будут объединены почвы с интродуцированным горизонтом, подстилающимся любым минеральным субстратом.

Включение в единую классификационную схему естественных, антропогенно-трансформированных почв и собственно антропогенных почв позволяет с единых позиций рассматривать разнообразие почв и их изменения в почвенном покрове любого города как в пространстве, так и во времени.

Список литературы Классификация городских почв в системе российской и международной классификации почв

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Почвенный покров Санкт-Петербурга: “из тьмы лесов и топи блат” к современному мегаполису//Биосфера. 2013. Т. 5. № 3. С. 327-352.

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Почвенная карта -основа интегральной оценки экологического пространства мегаполиса//Мат-лы конф. “Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов”. СПб., 2013. С. 5-10.

- Апарин Б. Ф., Сухачева Е. Ю. Принципы создания почвенной карты мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга)//Почвоведение. 2014. № 7. С. 790-802. DOI: 10.7868/S0032180X1407003X.

- Бакина Л.Г., Орлова Н.Е., Капелькина Л.П., Бардина Т.В. Гумусовое состояние городских почв Санкт-Петербурга//Гумус и почвообразование. СПб, 1999. С. 26 -30.

- Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация. Смоленск: Ойкумена, 2003. 268 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 235 с.

- Лебедева И.И., Герасимова М.И. Возможности включения почв и почвообразующих пород Москвы в общую классификационную систему почв России//Почвоведение. 2011. № 5. С. 624-628.

- Матинян Н.Н., Бахматова К.А., Шешукова А.А. Почвы Шереметьевского сада (наб. Фонтанки 34)//Вестн. СПбГУ. 2008. Сер. 3.

- Надпорожская М.А., Слепян Э.И., Ковш Н.В. О почвах исторического центра Санкт-Петербурга//Вестн. СПбГУ. 2000. Сер. 3. Вып. 1(№3). С. 116-126.

- Почва, город, экология/Под ред. Добровольского Г.В. М.: Фонд “За экономическую грамотность”, 1997. 320с.

- Прокофьева Т.В., Мартыненко И.А., Иванников Ф.А. Систематика почв и почвообразующих пород Москвы и возможность их включения в общую классификацию//Почвоведение. 2011. № 5. С.611-623.

- Прокофьева Т.В., Герасимова М.И., Безуглова О.С., Бахматова К.А., Гольева А.А., Горбов С.Н., Жарикова Е.А., Матинян Н.Н., Наквасина Е.Н., Сивцева Н.Е. Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России//Почвоведение. 2014. № 10. С. 1155-1164

- Русаков А.В., Иванова К.А. Морфологическое строение и свойства почв исторического центра Санкт-Петербурга (площадь перед Казанским собором)//Материалы по изучению русских почв. СПб., 2002. Вып. 3(30). С. 37-40.

- Строганова М.Н., Агаркова М.Г. Городские почвы: опыт изучения и систематика (на примере почв юго-западной части г. Москвы)//Почвоведение. 1992. № 7. С. 16-24.

- Шестаков И.Е., Еремченко О.З., Филькин Т.Г. Картографирование почвенного покрова городских территорий на примере г. Пермь//Почвоведение. 2014. № 1. С. 12-21.

- Aparin B., Sukhacheva E. Introduced Soils of Urban Areas and their Placement in the World Reference Base for Soil Resources//Materials of 20th World Congress of Soil Science. Jeju, Korea, 2010, 20wcss.org

- Aparin B.F., Sukhacheva E.Yu. Principles of soil mapping of a megalopolis with St. Petersburg as an example//Eurasian Soil Science. 2014. V. 47(7). Р. 650-661.

- Burghardt W. Soil in urban and industrial environments. Zeitschrift Pflanzenernahr., Dung., Bodenkunde. 1994. V.157. P. 205-214.

- First International Conference on soils of urban, industrial, traffic and mining areas. University of Essen, Germany, 2000. V. 1. 366 p.

- Lehmann A., Stahr K. Nature and Significance of Anthropogenic Urban Soils//J. Soils Sediments. 2007. V. 7(4). P. 247-260.

- Naeth M.A., Archibald H.A., Nemirsky,C.L., Leskiw L.A. Brierley J.A. Bock M.D., Vanden Bygaart A.J. and Chanasyk D.S. Proposed classification for human modified soils in Canada: Anthroposolic order//Can. J. Soil Sci. 2012. V. 92. P. 7-18.

- Rossiter D.G. Classification of Urban and Industrial Soils in the World Reference Base for Soil Resources//J. Soils Sediments. 2007. V. 7(2). P. 96-100.

- Sukhacheva E., Aparin B. Principles of soil mapping of urban areas//Abstract book of 9th International Soil Science Congress on “The soul of soil and Civilization”. Side, Antalya, Turkey, 2014. P. 539.

- IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. 2014. 181 р.