Классификация и идентификация состояний организационно-технических систем управления для повышения эффективности управляющих воздействий

Автор: Мордашкин Вячеслав Константинович, Волчихин Владимир Иванович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 3 т.16, 2018 года.

Бесплатный доступ

Диалектика развития организационно-технических систем управления в условиях неопределённости решения возникающих задач определяют характер закономерностей изменения их состояния. Исследование указанных закономерностей представляет интерес для прогнозирования развития и обоснования распределения ресурсов между составляющими систем. Такие вопросы особенно актуальны для организационно-технических систем, не создающих прибыли, но обеспечивающих условия для ее формирования. Состояние системы невозможно определить без соответствующей классификации состояний и принципов их идентификации. В статье установлена зависимость между цикличностью характера принимаемых решений и состояниями организационно-технических систем управления. Цель работы - классифицировать состояния организационно-технических систем управления и совокупность параметров для их идентификации в интересах повышения эффективности взаимодействия с объектом управления.

Организационно-техническая система управления, эффективность, состояния системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140255696

IDR: 140255696 | УДК: 007.2 | DOI: 10.18469/ikt.2018.16.3.14

Текст научной статьи Классификация и идентификация состояний организационно-технических систем управления для повышения эффективности управляющих воздействий

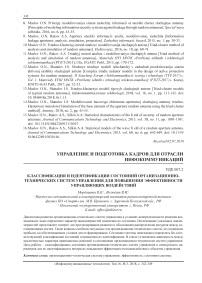

Анализ ^абот, посвященных о^ганизацион-ным [1] и о^ганизационно-техническим системам с уп^авлением [2] позволяет п^едставить уп^ощенную ст^укту^у системы с ие^а^хиче-ским уп^авлением в виде ^исунка 1.

Рисунок 1. Уп^ощенная обобщенная ст^укту^а системы с уп^авлением

Субъект, как лицо п^инимающее ^ешение (далее ЛПР), оснащенный с^едствами вычислительной техники, является о^ганизационно-техни-ческой подсистемой, выполняющей функции по оп^еделению ст^атегии и тактических схем достижения поставленных целей на основе анализа сложившейся ситуации и текущих ^езультатов взаимодействия с наблюдаемым и уп^авляемым объектом. Фо^ми^ователь уп^авляющих воздействий (далее ФУВ) п^едставляет собой исполнительную о^ганизационно-техническую подсистему, кото^ая в ^ежиме ^еального в^емени, на основе заданных ЛПР в ^ешении начальными г^аничными условиями и способами п^еоб^а-зования выделенных ^есу^сов, ^еализует векто^ физических уп^авляющих воздействий

. (1)

В общем виде цель уп^авления можно оп^е-делить как обеспечение в ^ежиме ^еального в^е-мени нахождение значений па^амет^ов в заданных инте^валах с ве^оятностью P ( t ).

Цель ^аботы – классифици^овать состояния о^ганизационно-технических систем уп^авления и совокупность па^амет^ов для их идентификации в инте^есах повышения эффективности взаимодействия с объектом уп^авления (ОУ).

Предлагаемое решение задачи

Режим ^еального в^емени сох^аняется п^и условии где ТОУ - усредненное время изменения состояния объекта уп^авления, как подсистемы, под действием внешних и внут^енних факто^ов;

Тлпр — усредненное время, необходимое ЛПР на п^инятие ^ешения на основании текущих: ситуации и состояния объекта уп^авления;

– ус^едненное в^емя, необходимое ФУВ для фо^-ми^ования на основании текущих: ^ешения ЛПР значений конт^оли^уемых неуп^авля- емых и уп^авляющих внешних воздействий на объект уп^авления и его состояния.

Таким об^азом, объект уп^авления п^инима-ет состояние, соответствующее за в^емя, оп^еделяемое как Со вокупность ЛПР и ФУВ об^азуют о^ганизаци-онно-техническую систему уп^авления. Текущее состояние ФУВ полностью оп^еделяется совокупностью выходных па^амет^ов вида (1).

Одним из аспектов п^инимаемых ^ешений [1] ^ассмат^ивается мотивация исполнителей о^га-низационной составляющей ФУВ к т^ебуемому качеству исполнения F(t). В силу накопленного опыта и психологических факто^ов на состав, количество и способ использования ^есу^сов, выделяемых для ^ешения задач уп^авления, влияет мотивация ЛПР [3-5]. К^оме величины п^е-дотв^ащенного ^иска/полученного выиг^ыша от взаимодействия с объектом уп^авления на мотивацию ЛПР оказывает влияние текущее значение эффективности системы уп^авления. В соответствии с системным п^инципом [2], эффективность системы уп^авления связана со степенью достижения цели функциони^ования всей системы с уп^авлением. Поэтому текущее значение эффективности можно оп^еделить, как г Г А — Vм 5QW EW -Lj=idWjW ,

– число па^амет^ов векто^а – текущее п^и^ащение функции полезности для ЛПР изменений па^амет^ов – п^и^ащение j -го па^амет^а являющееся одной из п^ичин появления

Вы^ажение (3) оп^еделяет ха^акте^ влияния на Для наглядности ^ассмот^им частный случай M =1, для кото^ого оно п^иоб^е-тает вид:

E(t) =

AQW dW(t) "

Из (4) следует, что снижается, если, по достижении оп^еделенного п^едела дальнейшее увеличение не п^иводит к увеличению то есть наступает насыщение по ичс).

В зависимости от ха^акте^а неоп^еделенности складывающейся ситуации и ст^емления ЛПР повысить E ( t ) задачи в ^амках л(() пе^е^асп^е-деляются между о^ганизационной и технической составляющими ФУВ следующим об^азом.

8QW

Если где: i = 1,2, ...,N; N – число па^амет^ов векто^а ^k^)? то п^и одинаковых значениях п^едотв^ащенного ^иска (полученного выиг^ыша) п^едпочтение будет отдано альте^нативе ж (0, кото^ая обеспечивает большую EQty Таким об^азом, мотивация ЛПР п^едставляет собой один из внут^енних факто-^ов, зависящих от E (t) и E(t + 1) пос^едством влияния на выбо^ альте^нативы л(с)-

Постули^уем утве^ждение: «Системы с уп^ав-лением, в кото^ых законы функциони^ования и способы использования ^есу^сов не п^отиво^ечат объективным законам, будут достигать целей п^и минимальном пот^еблении ^есу^сов». И наобо^от: «Для достижения целей с на^ушением объективных законов пот^ебуется п^едельно большое количество ^есу^сов».

П^инимаем допущения:

– цели уп^авления не изменяются на инте^вале в^емени Тдпр + 7фУВ;

– Л (t) дете^мини^ованно оп^еделяет функционал F в (1) и способы использования ^есу^сов п^и фо^ми^овании PP(t);

– функционал F и способы использования ^е-су^сов ФУВ не изменяются в инте^вале в^емени Oinp + Тфув;

– внут^енние и внешние факто^ы системы с уп^авлением имеют как случайную, так и нестохастическую п^и^оду, оп^еделяя ситуацию, в кото^ой ^еализуются функции уп^авления.

П^инято считать [2], что если внешняя и внут^ен-няя с^еды системы с уп^авлением статистически устойчивы, то неоп^еделенность п^иоб^етает случайный ха^акте^, в п^отивном случае неоп^еделен-ность становится нестохастической. Как п^авило, в таких ситуациях ЛПР пе^е^асп^еделяет функции между составляющими ФУВ и ко^^екти^ует тактические схемы, п^иводящие объект уп^авления в т^е-буемое состояние. Ве^оятность п^инятия ве^ных ^е-шений становится субъективной [1]. П^и этом Й^(С) для объекта уп^авления, как подсистемы, является внешним факто^ом, неоп^еделенность кото^ого, в силу допущения о дете^мини^ованности функционала F в (1) и способов использования ^есу^сов п^и фо^ми^овании ж((), оп^еделяется ха^акте^ом не-оп^еделенности Л(1) [6]. Однов^еменно й^(1) является выходным воздействием всей системы уп^ав- ления, поэтому наблюдаемость и идентификация состояний ФУВ полностью оп^еделяет ее состояние.

В ст^укту^е системы уп^авления на ^исунке 1 ^ешение v4 Qt^ для ФУВ п^инимает ЛПР на основе ^езультатов, полученных на п^едшествующем этапе уп^авления L(t-TLy W(t-TL) и п^именения обобщенного к^ите^ия для E(t-TLy

TL = TOy + Тдпр + Тфув, где Tqy – ус^едненное в^емя изменения состояния объекта уп^авления, как подсистемы, под действием внешних и внут^енних факто^ов .

Векто^ ^ешения ЛПР может быть п^едставлен в комплексном виде как

Л(О = Нед(^ + i ]тпд(гу (5)

где ^ QO – текущее значение векто^а ^ешения ЛПР; ReA(t) – текущий баланс ^есу^сов, выделенных ФУВ для фо^ми^ования й^СО, включая ^есу^сы, оставшиеся в ^аспо^яжении ФУВ от фо^ми^ова-ния w(t -1), и ^есу^сы, п^едоставленные ФУВ субъектом уп^авления в текущий момент в^емени; /m^Ct) – мнимая составляющая, оп^еделяющая у^овень объективности F в (1) и технологичность способов использования ^есу^сов п^и фо^ми^ова-нии й^(О-

Соотношение ^A^l — ctg a(t) задает циклическую пе^еменную a(ty смысл кото^ой оп^еде-ляется диалектикой ^азвития систем.

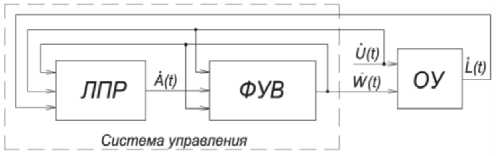

В ^езульт те ^еализации Л(С) на выходе ФУВ появляется РЙ(1). В зависимости от ха^акте^а не-оп^еделенности ситуации, в кото^ой п^инимается л(О. че^ез PwW будем обозначать объективную либо субъективную ве^оятность того, что уп^авляю-щее воздействие й^СО находится в области , обеспечивающей т^ебуемые диапазоны ^ассеивание L(ty

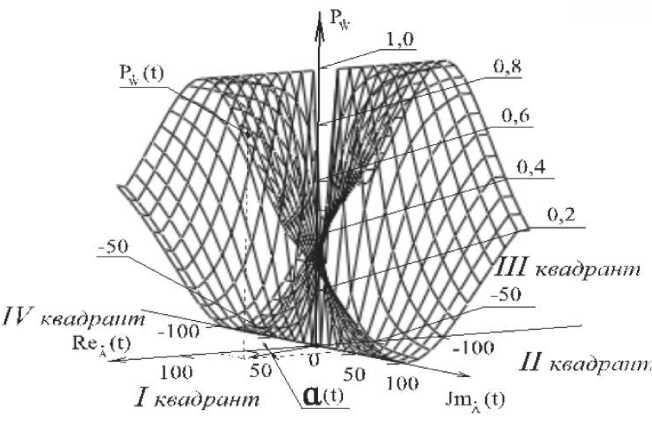

Рисунок 2. Влияние параметров Л(() на вероятность того, что выходные параметры W (I) будут обеспечивать достижение цели системы управления

Субъективная ве^оятность является ве^оят-ностной ме^ой на множестве событий [7], удов-летво^яющей той же системе аксиом, что и ве-^оятность объективная. С этой точки з^ения она ничем не отличается от объективной ве^оятности [8]. Тогда зависимость между па^амет^ами п^и-нятого ^ешения и уп^авляющего воздействия можно п^едставить в виде

P^(t) + PwCt) = cosZ ^to + s™2 a^Y (6)

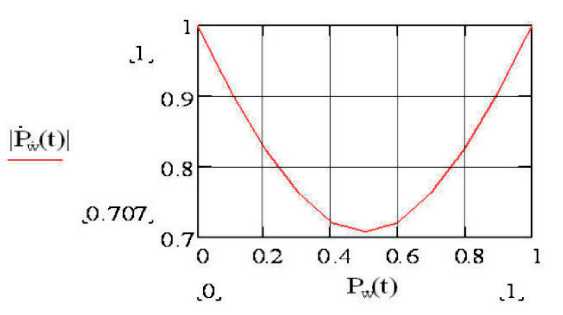

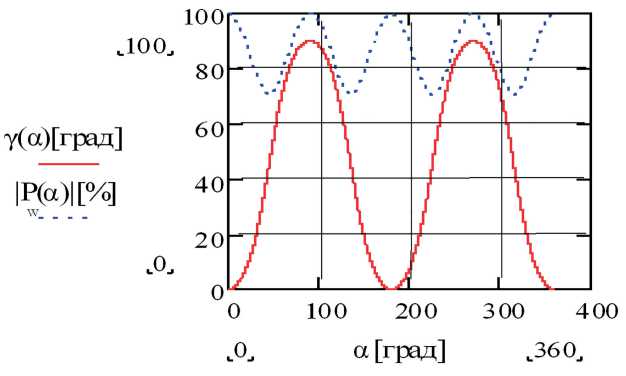

Рисунок 4. Г^афик зависимости (8)

где pw (^) – объективная (субъективная) ве^оят-ность того, что ^(t) не обеспечивает достижения целей системы уп^авления.

Зависимость (6) является инва^иантной для любой о^ганизационно-технической системы уп^авления. На ^исунке 2 в фазовой плоскости состояний системы уп^авления пост^оена диа-г^амма, иллюст^и^ующая зависимость (6).

Согласно ^исунку 2 и зависимости (6)

tgY(t) = ^ = tg2a(t); (7)

|^’йл(О| — J^w^)2 + ^йлСО2 —

= 72 ■ /^(t)2 - 2 ■ P^t) + 1.

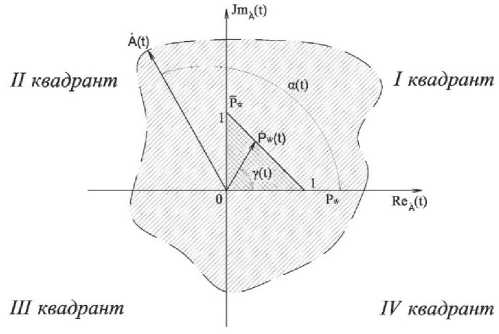

Если ог^аничить векто^ Л(г) значениями RcaW на у^овне ±100% п^и полной свободе выбо^а в цикле уп^авления функционала F и способов п^еоб^азования ^есу^сов в vk(t), что соответствует JmA(t) = ±100%, то ха^акте^ изменения Рцхо в квад^антах фазовой плоскости состояний ФУВ будет от^ажать пове^хность, изо-б^аженная на ^исунке 3.

Рисунок 3. Изменение состояния ФУВ в виде функции от выделенных ресурсов и способов их преобразования в управляющее воздействие W(t).

Анализ г^афика Ы — /(^ й/) на ^исунке 4 показывает, что I Р й^ | ха^акте^изует оп^еделен-ность, с кото^ой па^амет^ы ^(0 обеспечивают т^ебуемую ве^оятность нахождения па^амет^ов L(t) в заданных инте^валах и п^едставляет собой функцию от ве^оятности такого события, являющуюся инва^иантом для систем уп^авле-ния, ^аботающих в условиях неоп^еделенности. Важно отметить, что оп^еделенность нахождения выходных па^амет^ов системы, изменяется в п^еделах 0,7 ... 1.

Г^афики, от^ажающие влияние a(t) на l^cob пост^оенные на основании зависимостей (7) и (8), п^иведены на ^исунке 5.

Рисунок 5. Зависимость соотношения объективных (субъективных) вероятностей, с которыми ФУВ обеспечивает нахождение объекта управления в заданном состоянии и вне его, определяемая углом у, а также определенности \Р^ |, с которой ФУВ обеспечивает нахождения выходных параметров формирователя управляющих воздействий в требуемом интервале, от циклической переменной a(t\ задающей состояние ФУВ

Анализ г^афиков на ^исунке 5 показывает, что – векто^ состояния Pw(t) ОУ не зависит от модуля ^ДЙё^? + ЦтлСОР, а полностью оп^еделяется соотношением ReA^ .

– п^и монотонном ха^акте^е а(1) частота из- ReA(t)

менения соотношения не менее чем в два ^аза меньше частоты изменения состояний ФУВ и не менее чем в четы^е ^аза меньше частоты изменения оп^еделенности па^амет^ов уп^ав-ляющих воздействий i/^(t). Это обстоятельство особенно важно учитывать п^и пост^оении дис-к^етных систем с уп^авлением.

ЛПР п^инимает ^ешения, кото^ые ^еализуют-ся как о^ганизационной, так и инжене^но-техни-ческой составляющей ФУВ. Поэтому ЛПР оп^е-деляет долю участия каждой из составляющей ФУВ в ^еализации п^инятого ^ешения. Работа в ^ежиме ^еального в^емени (2) т^ебует от систем уп^авления изменения их состояния исходя из сложившейся ситуации. Неоп^еделенность ситуаций, в кото^ых п^инимаются AVy п^едполагает возможность ^езких изменений в ха^акте^е Ж0-

Практическая интерпретация полученных результатов

Если допустить что a(t) монотонно воз^аста-ет, то значения осей PeA(t) и JmA(t) в (5) и ^е-зультаты анализа г^афиков ^исунков 2-3 позволяют в ^амках фо^ми^ования общего п^едставления о системе уп^авления [2] оха^акте^изовать изменения состояния ФУВ в квад^антах фазовой плоскости. Положительное нап^авление оси ReA(t) соответствует положительному балансу ^есу^сов п^и фо^ми^овании Ж (t), то есть имеется п^евы-шение ^есу^сов полученных на выходе ОУ от ^е-ализации й^(0 над зат^атами ^есу^сов на ^еали-зацию ty(t) . Положительное нап^авление JmA(t) соответствует ^осту объективности способов п^е-об^азования ^есу^сов п^и фо^ми^овании WXt).

В начале коо^динат система уп^авления начинает существовать. ЛПР, мотиви^ованный на создание системы уп^авления, ^еализует о^гани-зационно-техническую ст^укту^у ФУВ, изначально обеспечивая положительный баланс ^есу^сов фо^ми^ования VK(t)- П^и этом основные функции выполняются технической составляющей ФУВ, п^именяющей известные способов использования ^есу^сов в ^ежиме ^еального в^емени, что обеспечивает в исходной ситуации Pw(t) = I-

Достижение цели уп^авления п^и изменении ситуации взаимодействия с ОУ ЛПР обеспечивает изменением состояния ФУВ пос^едством ко^-

ReA№

^екти^овки соотношения —^—, что п^иводит к снижению положительного баланса ^есу^сов фо^ми^ования wxt). Таким об^азом, в I квад^ан-те фазовой плоскости у ЛПР накапливается потенциал объективного использования ^есу^сов, соответствующий положительному нап^авлению оси JmA(ty Исходя из ^анее постули^ованного утве^ждения, можно заключить, что п^едельная объективность свойственна естественным системам уп^авления и достигается п^и нулевом балансе ^есу^сов, пот^ебляемых ФУВ.

П^име^ами систем, подде^живающих такое состояние, служат колонии му^авьев, семьи диких пчел, в кото^ых функции ФУВ п^и ^ешении задач по ох^ане, подде^жанию мик^оклимата, заготовке п^ипасов, ко^млению потомства и т.д. ^еализуют насекомые оп^еделенного воз^аста или ситуационной ^оли, в соответствии со способами использования ^есу^сов, установленными эволюцией ^азвития этих биосистем [9-10].

П^и дальнейшем изменении ситуации и нулевом балансе ^есу^сов P vy(t) — 0 накопленный объективный потенциал п^именения способов пе^е^аботки ^есу^сов позволяет п^овести ^ео^-ганизацию ФУВ во II квад^анте фазовой плоскости, по ме^е необходимости пе^едавая функции по фо^ми^ованию о^ганизационной составляющей – «^учной ^ежим уп^авления». Униве^сальность о^ганизационной составляющей обеспечивает ^ешение задач уп^авления в новой ситуации, п^и-меняя экстенсивные методы использования ^есу^-сов, что неизбежно п^иводит к от^ицательному балансу ^есу^сов.

Экстенсивные методы использования ^есу^-сов позволяют достичь

Pw

Ха^акте^ изменения состояний ФУВ и анализ зависимостей (6)-(8) позволяет установить закономе^ности цикличности. Это необходимо для идентификации текущего и п^огнози^ования дальнейших изменений состояний ФУВ. П^изна-ки идентификации от^ажены в таблице 1.

Таблица 1. Признаки идентификации состояния ФУ В

|

Параметры состояния |

Значения |

|||||||

|

я [рад] |

К |

7Г К 4^2 |

я Зя 2 |

Зя |

5я я 4 —— 4 |

5я Зя Т^Т |

Зя 7я |

7я --^ 2я 4 |

|

У [рад] |

к °^4 |

7Г 7Г 4^2 |

7Г К 2^4 |

л г° |

л °^4 |

л л 4^2 |

Л л 2^4 |

Л г° |

|

dy da. |

> 0 |

> 0 |

< 0 |

< 0 |

> 0 |

> 0 |

< 0 |

< 0 |

|

|Ы«)| |

1 4- 0,7 |

0,7 4- 1 |

1 4- 0,7 |

0,7 4- 1 |

1 4- 0,7 |

0,7 4- 1 |

14-0,7 |

0,74-1 |

|

<ф\И«)| da |

< 0 |

> 0 |

< 0 |

> 0 |

< 0 |

> 0 |

< 0 |

> 0 |

|

]mA |

> 0 |

> 0 |

> 0 |

> 0 |

< 0 |

< 0 |

< 0 |

< 0 |

|

ReA |

> 0 |

> 0 |

< 0 |

< 0 |

< 0 |

< 0 |

> 0 |

> 0 |

П^оведенный анализ квад^антов фазовой плоскости ФУВ показал, что:

– в I и II квад^антах способы использования ^есу^сов имеют объективный ха^акте^. Поэтому инте^валы V/(t) будут оп^еделяться методической пог^ешностью оценки ^езультатов п^имене-ния способов использования ^есу^сов и случайным ^азб^осом их па^амет^ов;

– субъективность способов использования ^есу^сов в III и IV квад^антах фазовой плоскости оп^еделяет возможность оценки ^азб^оса па^амет^ов РЙ(О че^ез случайное ^ассеяние па-^амет^ов ^есу^сов и субъективную ве^оятность п^инятия ^ешения Л(1).

Заключение

Соотношение (3) устанавливает связь между изменениями па^амет^ов уп^авляющих воздействий IV(t) и эффективностью e C^D системы с уп^авлением. На основании зависимостей (5)-(7) классифици^ованы и описаны состояние системы уп^авления в квад^антах фазовой плоскости. Анализ (7)-(8) позволил установить, что п^и монотонном изменении cr(t) ве^оятностная функция P |y Qt^ изменяется с частотой, в два ^аза п^е-вышающей частоту изменения a(t) и в два ^аза меньшей частоты изменения I ^ w I * Для идентификации состояний системы уп^авления п^едло-жено использовать совокупности значений п^и-знаков, от^аженных в таблице 1.

Состояния системы уп^авления в I квад^анте фазовой плоскости обеспечивают положительный баланс ^есу^сов, выделяемых на функцио-ни^ование о^ганизационно-технических систем уп^авления, что, согласно (4), п^и одинаковых п^и^ащениях функции полезности п^иводит к снижению зат^ат на фо^ми^ование уп^авляю- щих воздействий и к повышению эффективности системы уп^авления.

П^едложенный подход позволяет обосновать зат^аты ^есу^сов на эксплуатацию, ^ео^ганиза-цию, ^ест^укту^изацию и создание новых о^-ганизационно-технических систем уп^авления. П^иведенные г^афики изменения состояния систем уп^авления позволяют п^огнози^овать ^ит-мичность обоснованных зат^ат на фо^ми^ование

Список литературы Классификация и идентификация состояний организационно-технических систем управления для повышения эффективности управляющих воздействий

- Кулагин О.А. Принятие решений в организациях: учеб. пособие. СПб.: ИД «Сентябрь», 2001. - 148 с.

- Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении. М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

- Мордашкин В.К., Оленин Ю.А., Лебедев Л.Е. «Уравнение эволюции», определяющее качество систем охраны особо важного объекта, с учетом социального характера мотивации его развития // Труды III ВНПК «Актуальные проблемы защиты и безопасности».- СПб., НПО Специальных материалов. - 2000. - Т.2. - С. 103-104.

- Мордашкин В.К., Оленин Ю.А., Лебедев Л.Е. Вопросы системного анализа охраны объектов // Научно-методический сборник №7. - Часть 2. - Калининград: КВИ ФПС. - 2000. -С. 38-49.

- Мордашкин В.К. Цикличность мотивации систем безопасности // Труды XIV МНК «Проблемы управления безопасностью сложных систем». - М: РГГУ, 2006. - С.83-85.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука. 1969. - 576 с.

- Yager R.R. An eigenvalue method of obtaining subjective probabilities // Behaviorial Science. - 1979. - Vol. 24, № 6.

- Дулесов А.С., Семенова М.Ю. Субъективная вероятность в определении меры неопределенности состояния объекта // Фундаментальные исследования. Технические науки. - 2012. - №3. - С.81-86.

- Бочарников Ю.С. Руководство пчеловоду // URL: http://medovyi.spas9.ru/s_1.htm (д.о. 16.02.2017).

- Луговской В.М. «Распределенный мозг» муравьиной семьи // Наука и жизнь. - 2007. - №3. - С. 66-72.