Классификация керамики колочинской культуры (по материалам памятников Днепровского Левобережья)

Автор: Д.В. Середа

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 215, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183884

IDR: 143183884

Текст статьи Классификация керамики колочинской культуры (по материалам памятников Днепровского Левобережья)

КЛАССИФИКАЦИЯ КЕРАМИКИ КОЛОЧИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (по материалам памятников Днепровского Левобережья)1

В V-VII вв. на Днепровском Левобережье распространена колочинская археологическая культура. Ее изучение важно для более полной характеристики археологической ситуации преддревнерусского периода и, в целом, этнических процессов на левом берегу Днепра в третьей четверти I тыс. н.э.

Наиболее массовой категорией находок на колочинских поселениях и могильниках является грубая лепная керамика, анализ и классификация которой имеют большое значение для изучения хронологии культуры и ее региональных керамических традиций. Этот материал всегда привлекал особое внимание исследователей. В 1981 г. Е.А. Горюнов создал типологию лепной посуды раннеславянских памятников Подесенья ІП-VII вв., фактически построив общую типологическую схему керамики киевской и колочин-ской культур (Горюнов, 1981. С. 17-18, рис. 3). Такой подход дал прекрасные результаты для прояснения особенностей генезиса колочинских памятников в Подесенье (Горюнов, 1981; Терпиловский, 1984) и в Посеймье (Обломский, 1996а; 19966). Модифицированная типология Е.А. Горюнова была применена Р.В. Терпиловским при анализе керамики раннеколочинских памятников Подесенья (Терпиловский, 1984. С. 19-22, рис. 13: а-г). На той же основе построена и схема О.А. Макушникова, разработанная на материалах колочинских памятников Посожья (Макушнікау, 1985. Рис. 1).

Типологию А.М. Обломского, предложенную в 1996 г. (Обломский, 1996а. С. 101, рис. 93), отличает четкость методических принципов, позволившая автору выделить в ареале колочинской культуры несколько групп памятников, схожих по структуре керамических комплексов (Обломский, 1996а. С. 102-103). Эта схема построена по принципам, примененным А.М. Обломским ранее для изучения киевской керамики (Обломский, 1991. С. 35-37, рис. 7, 8). Его классификация учитывает контур профиля и наиболее общие пропорциональные характеристики сосуда (соотношение между диаметрами венчика и наибольшего расширения тулова горшка или миски, в некоторых случаях - соотношение между общей высотой и диаметром венчика сосуда). Морфологический и пропорциональный критерии разделены. Признак открытости/закрытости формы, выражаемый в пропорциональном соотношении D3:D1, используется только для определения разновидности сосуда - низшего в иерархии таксона (Обломский, 1991. С. 35-37).

Следует отметить, что существующие на сегодняшний день типологические схемы колочинской лепной посуды построены в расчете на решение задач, касающихся вопросов происхождения культуры в целом и генезиса керамических комплексов того или иного ее региона в частности. В связи с этим в них использован общий принцип описания керамики двух родственных куль- тур, киевской и колочинской. Таким образом, большинство схем (Е.А. Горюнова, Р.В. Терпиловского, О.А. Макушникова) являются региональными по охвату материала и не приспособлены специально для анализа колочинского, во многом отличающегося от киевского, набора форм. На наш взгляд, рассмотренные типологические системы не совсем подходят для решения других, не менее важных вопросов, которые стоят перед исследователями в настоящее время, а именно, прежде всего, для создания периодизации колочинской культуры и установления различий в керамике разных ее областей.

В настоящей работе предложена новая классификация колочинской керамики, важнейшими чертами которой являются учет сильной фрагменти-рованности сосудов и изучение материалов максимально возможного числа памятников.

Представляется важным, во избежание разночтений, еще раз сформулировать содержание терминов, определяющих различные характеристики сосуда. В данной работе применяется система общепринятых обозначений основных диаметров и высот. В соответствии с ней диаметр по верхнему краю (диаметр отверстия) сосуда обозначается D1, диаметр по линии основания венчика - D2, диаметр наибольшего расширения тулова сосуда - D3, а диаметр днища - D4. Общая высота сосуда обозначена НО, высота его верхней части - Н1, нижней - Н2. “Границей” верхней и нижней частей сосуда является условная линия, по которой проходит диаметр наибольшего расширения тулова - D3. Следует оговориться, что если венчик не выделен, то параметр D2 в характеристике сосуда отсутствует.

В работе учтены керамические материалы 34 опубликованных и неопубликованных памятников Подесенья, Южной Белоруссии и юго-восточной части ареала колочинской культуры (так здесь именуются поселения и могильники, расположенные в бассейнах рек Сейм, Псёл и Северский Донец). Использованы фонды ИИМК и Государственного Эрмитажа в г. Санкт-Петербурге, ИА в г. Москве, ИА НАНУ в г. Киеве, материалы фондов Гомельского областного исторического музея, Курского государственного областного музея археологии и другие источники данных2.

Рис. 1. Карта памятников колочинской культуры

В предлагаемой схеме учтены:

-

- сосуды, т.е. керамические формы, имеющие днище и стенки, образующие тулово; открытые либо закрытые горшки, корчаги и миниатюрные “кубки”;

-

- “диски”, т.е. плоскостные открытые керамические формы, в плане близкие к кругу, с невысоким бортиком или без такового.

Изучен 631 типологически определимый сосуд и 87 дисков. Для всех форм были произведены промеры их основных диаметров и высот, соответственно степени их сохранности. По степени сохранности и информативности керамический материал поселений и могильников колочинской культуры (кроме “дисков”) разделен на четыре группы - “А”, “Б”, “В”, Т’. Для группы “А” характерны 100% извлекаемой информации о форме и пропорциях сосуда, в нее попадают целые и полностью реконструируемые формы, сохранившие все диаметры и высоты. В группу “Б” включены сосуды, сохранившиеся от венчика до участка перегиба тулова и располагающие, сле-

Таблица 1. Группы сохранности и информативности керамического материала колочинской культуры

Регион

Как видно из приведенной таблицы, четыре пятых от общего числа сосудов на колочинских памятниках составляют фрагментированные формы. Во всех областях ареала культуры преобладают сосуды информативной группы “Б”. Эти особенности материала были учтены при построении предлагаемой типологической схемы. Для членения колочинской лепной керамики использованы признаки, описывающие только верхние части керамических форм. Нижние части сосудов в основном не сохраняются, а работа исключительно с целыми формами резко сузила бы базу исследования.

Кроме сосудов, на памятниках колочинской культуры представлены диски. Почти все они фрагментированы, однако сама их форма предопределяет весьма легкую, даже по небольшому участку края, идентификацию керамического фрагмента как диска того или иного типа.

Перегиб тулова - наиболее общий признак, позволяющий описать и определить вид сосудов. По характеру перегиба тулова все колочинские сосуды можно разделить на два вида. Вид I представлен округлобокими формами (перегиб тулова скругленный, имеет форму плавной дуги). Вид II составляют ребристые формы (перегиб тулова имеет форму ребра, т.е. верхняя и нижняя части тулова сосуда соединяются под определенным углом). Ребристый или скругленный перегиб тулова может быть подчеркнут другими деталями - налепным или оттянутым валиком, псевдоручками.

Для выделения типов сосудов отобраны два морфологических признака и один метрический, а именно:

-

1) характер дуги верхней части стенок сосуда;

-

2) наличие / отсутствие венчика как конструктивно значимого элемента формы сосуда;

-

3) соотношение наибольшего диаметра тулова и диаметра венчика сосуда (D3:D1).

Были заданы три нормы значения признака 1: дуга выпуклая, вогнутая и близкая к прямой линии. Для признака 2 вводятся две нормы значений: а) венчик является технологически и конструктивно значимым элементом сосуда; б) венчик линейно является продолжением вогнутой или выпуклой дуги верхней части стенок сосуда, т.е. не выделен. Соотношение D3:D1 выражает степень открытости или закрытости формы. Этот признак важен как один из самых общих, описывающих пропорции сосуда. Материал выявил три устойчивых группы его значений: 1) значения, близкие к единице, колеблющиеся в интервале чисел, округляемых до 1, т.е. от 0,97 до 1,04; 2) значения, большие, чем 1,04; 3) значения, меньшие, чем 0,97. Для выделения типа сосудов нужно использовать определенные значения всех трех признаков.

Внутри типов сосуды подразделяются на варианты. Вариант в предлагаемой системе - третий в иерархии таксон. Он выделяется внутри типа по признаку, значения которого описывают характер выделения венчика (если в характеристике типа указано наличие венчика как конструктивно значимого элемента формы) или характер оформления верхнего края сосуда (при отсутствии венчика в характеристике типа). Признак выражается в описательной форме, имеет четыре нормы значения: 1) венчик не выделен, верхний край сосуда загнут внутрь; 2) венчик фактически не выделен, представляет собой пальцевую каннелюру под верхним краем сосуда; 3) венчик выделен, резко отогнут, изогнут; 4) венчик выделен, отогнут, прямой или очень слабо изогнут.

Разновидность - последняя ступень в иерархии таксонов нашей системы классификации. Она выделяется по признаку, отражающему пропорциональное соотношение диаметра наибольшего расширения тулова сосуда и высоты его верхней части (D3:H1). Анализ керамического материала показывает несколько устойчивых групп значений этого показателя. Значения в интервале 1,6-2,5 соответствуют разновидности 1, значения в интервале 2,6-3,5 - разновидности 2, значения в интервале 3,6-4,5 - разновидности 3, наконец, значения в интервале 4,6-5,5 и выше соответствуют разновидности 4.

В результате проведенного анализа выделено 8 типов округлобоких, 4 типа ребристых сосудов и 2 типа дисков.

В виде I (округлобоких форм) выделяются следующие типы.

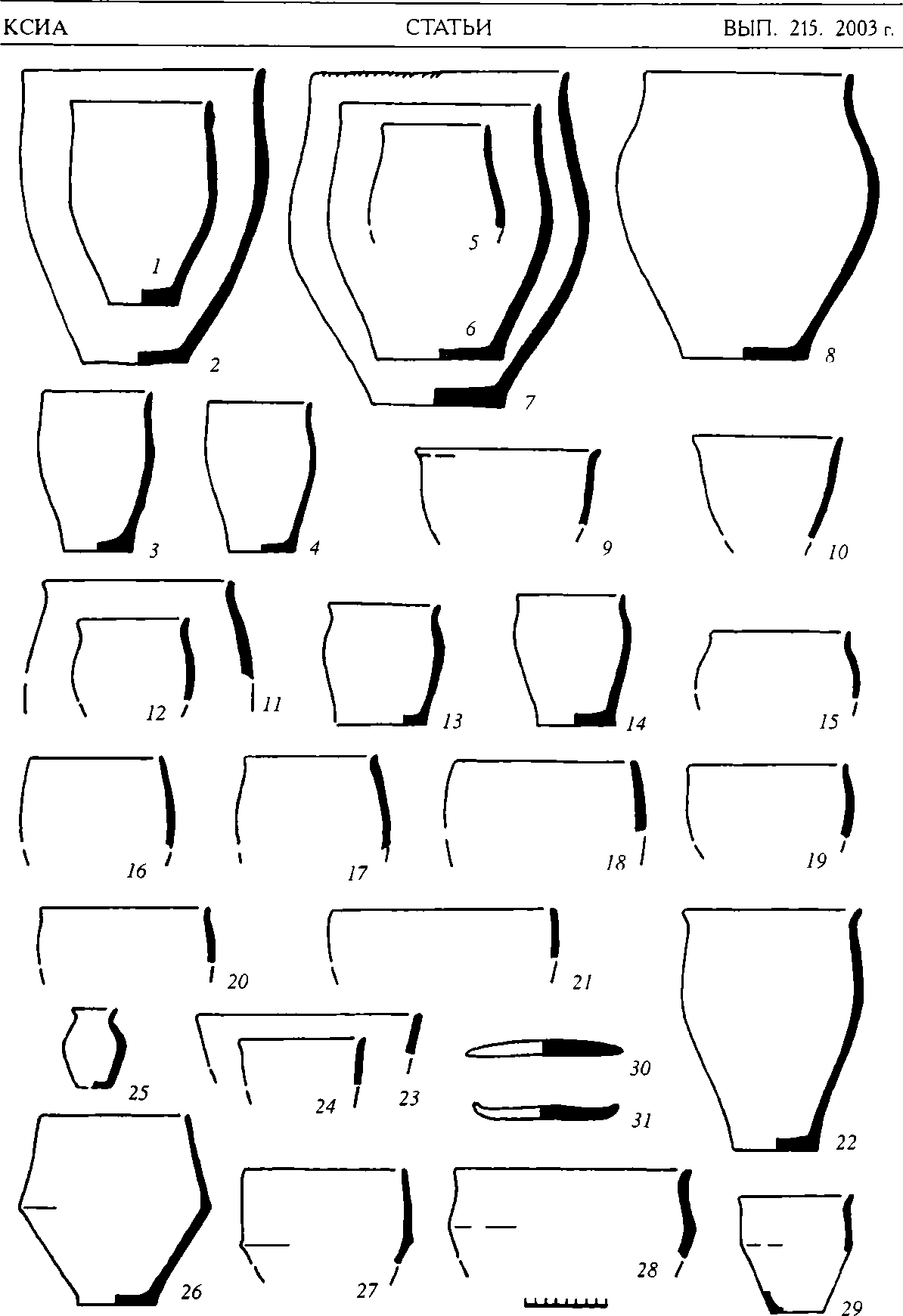

Тип I (рис. 2: 7-4). Представлен сосудами с вогнутой или неопределенной формы, близкой к прямой линии дугой верхней части стенок от D3 до D1, невыделенным венчиком, являющимся продолжением дуги верхней части стенок сосуда, и устойчивым пропорциональным соотношением D3:D1, близким к единице, в интервале от 0.97 до 1.04. Вариантов по причине отсутствия выделенного венчика не выявлено. Тип подразделяется на 3 разновидности по пропорциям верхней части сосуда. Разновидность 1 является ведущей, разновидность 2 менее многочисленна. Встречены сосуды с очень широкой и низкой верхней частью, выделенные в разновидность 3, которая не представлена целыми формами. В общем, значения показателя D3:H1 для типа I варьируются в пределах 1,6-3,7, основная группа значений приходится на интервал 1,7-1,9. Наиболее часто сосуды типа I встречаются на могильниках колочинской культуры Посеймья и верхнего течения реки Псёл.

Рис. 2. Основные формы колочинской керамики

1-4 - тип 1; 5-8 - тип II; 9, 10 - тип III; 11-15 - тип IV; 16-21 - тип V; 22 - тип VI; 23, 24 - тип VII; 25 - тип VIII; 26 - тип PI; 27 - тип РП; 28 - тип РІП; 29 - тип PIV; 30 - диск типа “А”; 31 - диск типа “Б”

Из 49 сосудов, по которым был выделен тип I, три четверти относятся к целым формам (группа “А”), т.е. рассматриваемый материал достаточно информативен. Поэтому, хотя пропорциональные соотношения общей высоты и диаметра наибольшего расширения тулова и показатели пропорций нижних частей сосуда не использованы при характеристике типов, в данной ситуации их следует вкратце привести. Пять сосудов относятся к группе информативности “В”, у них разновидность не определяется. Диаметр наибольшего расширения приходится преимущественно на середину общей высоты сосуда. Значения показателя D3:H0 имеют крайние пределы от 0,65 до 1,16, однако основная группа значений находится в интервале 0,6-0,9. Значения D3:H2 колеблются в пределах от 1,14 до 1,8, основная группа значений -1,2-1,4. Значения показателя D3:D4 располагаются в рамках 1,5-2,6, основная группа значений приходится на 1,6-1,7. Интересно, что у сосудов 2-й разновидности эти показатели всегда больше 2,0, т.е. эти сосуды больше сужены к днищу.

Тип П (рис. 2: 5-8) характеризуется вогнутой или слабо вогнутой дугой верхней части стенок сосуда, невыделенным венчиком, являющимся продолжением дуги верхней части стенок сосуда, соотношением D3:D1, большим, чем 1,04. Вариантов по причине отсутствия выделенного венчика не выявлено. В рамках типа существуют 2 разновидности, разновидность 1 -ведущая. К ней примыкают четыре сосуда с показателем D3:H1, меньшим, чем 1,6. Разновидность 2 пока представлена четырьмя сосудами.

Тип представлен 64 сосудами, из них почти четверть составляют целые формы. Показатель D3:HO в тенденции больше, чем у типа I (основная группа его значений находится в интервале 0,8-0,9), так же как и показатель D3:H2 (основная группа значений - в интервале 1,5-1,6). Основная группа значений показателя D3:D4 расположена в пределах 1,8-2,1. Почти две трети сосудов этого типа в Посеймье и на р. Псёл найдены на могильниках Лебяжье, Княжий и Картамышево-2, около 1/3 - на поселениях, причем без выраженной концентрации на каком-либо одном из них. В Южной Белоруссии больше всего сосудов данного типа на Колочинском городище, представлен он и на некоторых памятниках Подесенья.

Тип III (рис. 2: 9, 10) характеризуется сосудами с вогнутыми или слабо вогнутыми стенками верхней части, наличием венчика и наибольшим расширением по верхнему краю сосуда, т.е. соотношением D3:D1, меньшим, чем 0,97.

Тип представлен более чем 40 сосудами, из них 8 целых форм, следовательно, информативность материала в целом низкая. В зависимости от степени выделенности венчика все сосуды рассматриваемого типа разделяются на 2 варианта. Разновидности отсутствуют. Вариант I характеризуется коротким слабо выделенным венчиком, вариант П - отогнутым изогнутым венчиком. Сосуды типа Ш характерны, прежде всего, для таких раннеколо-чинских поселений, как Комаровка-2 и Литвиновичи-3, но вообще довольно широко распространены.

Тип IV (рис. 2:11-15). Включает сосуды с выпуклой дугой верхней части стенок профиля до участка D2, выделенным отогнутым или вертикальным венчиком, соотношением D3:D1, большим, чем 1,04. Подразделяется на 2 варианта. Вариант I характеризуется отогнутым, изогнутым или слабо изогну- тым венчиком, вариант II - прямым, иногда почти вертикальным венчиком. Выделяются 4 разновидности. Разновидности 1 и 2 представлены наибольшим числом форм. Значение соотношения D3:D2, показывающее степень профилированности верхней части сосуда, находится в интервале от 1,0 до 1,6. Основная группа значений D3:H2 у целых форм расположена в пределах 1,4—1,7. Остальные показатели не выявляют ярких черт типа.

Тип V (рис. 2: 16-2]) характеризуют сосуды с выпуклой дугой стенок верхней части профиля, невыделенным или очень коротким, конструктивно незначимым венчиком, соотношением D3:D1, большим, чем 1,04. Они разделяются на два варианта. У варианта I выделенный венчик отсутствует, вариант II имеет очень короткий конструктивно незначимый венчик, т.е., фактически, каннелюру ниже участка D1. Разновидностей по соотношению D3:H1 выделяется 4. Разновидность 1 немногочисленна, еще меньшее количество экземпляров относится к разновидностям 3 и 4. Разновидность 2 - ведущая в типе. Тип массовый, представлен более чем 120 сосудам, из которых всего 25 целых форм. Таким образом, информативность материала в целом низкая.

Тип VI (рис. 2: 22). Последовательное осуществление вышеизложенных принципов классификации заставляет выделить еще одну комбинацию типообразующих признаков, и, соответственно, еще один тип сосудов. Для них, прежде всего, характерны следующие черты - выпуклая дуга стенок верхней части профиля от D3 до D2, выделенный отогнутый венчик, устойчивое соотношение D3:D1, равное 0,98-1,04. Варианты не выделяются, выявлено 3 разновидности. Тип VI представлен 30 сосудами.

Тип VII (рис. 2: 23, 24) включает сосуды усеченно-конической формы, с наибольшим расширением по верхнему краю и невыделенным или очень коротким конструктивно незначимым “ложным” венчиком. Дуга верхней части стенок неопределенной формы, близка к прямой линии. Соотношение D3:D1 всегда меньше 0,97. Выделяются два варианта - без венчика (вариант I) и с очень коротким “ложным” венчиком, образованным пальцевой каннелюрой под верхним краем сосуда (вариант II). Вариант I - ведущий в типе. Разброс значений показателя D1 для рассматриваемых сосудов - от 106 до 266 мм. Тип выделен по 20 сосудам, особенно характерен для раннеколочинского поселения Литвиновичи-3. Следует отметить, что не обнаружено ни одной целой формы, информация о нижних частях сосудов отсутствует.

Тип VIII. Редкая форма (рис. 2: 25). Представлен одним сосудом из Картамышево-2, который обладает неопределенной формы, близкой к прямой линии дугой верхней части стенок, резко отогнутым раструбообразным выделенным венчиком, суженным горлом, соотношением D3:D1, близким к 1,4. Сосуд миниатюрных размеров.

В виде II (ребристых форм) выделяются следующие типы.

Тип PI. Биконические сосуды (рис. 2: 26), включает экземпляры, для которых характерны дуга D3-D1, близкая к прямой линии, невыделенный венчик, соотношение D3:D1, большее, чем 1,04. Значение показателя D3:H1 - в пределах 1,8-2,6; показатель D3:D1, как правило, имеет реальное значение, большее или близкое 1,2. Варианты и разновидности не выделяются. Тип составляют 30 сосудов, из них 15 - целые формы.

Тип PIT Редкая форма (рис. 2: 27), характеризуется дугой D3-D1 неопределенной формы, близкой к прямой линии, невыделенным венчиком и соотношением D3:D1, близким к 1 (в интервале 0,97-1,04). Значение показателя D3:H1, как правило, меньше 2,5, но больше 2,0. Варианты и разновидности не выделяются. К типу РП относятся 4 сосуда. К нему же примыкают и редкие отклонения от цилиндроконического стандарта - открытые сосуды с наибольшим расширением по верхнему краю, с ребристым перегибом тулова.

Тип РПІ. Редкая форма (рис. 2: 28), представленная сосудами с дугой D3-D1 неопределенной формы, близкой к прямой линии, выделенным отогнутым венчиком и соотношением D3:D2, большим, чем 1,04. Показатель D3:D2 здесь выступает вместо D3:D1, так как венчик может быть очень сильно отогнут наружу, заслоняя реальные пропорции сосуда. Тип выделен по 6 находкам.

Тип PIV (рис. 2: 29) составляют 9 сосудов с дугой D3-D1, близкой к прямой линии, значением соотношений D3:D1 и D3:D2, близким к 1 (0,97-1,04) и выделенным отогнутым венчиком.

Категория “диски” делится на два основных типа по характеру оформления края изделия:

Тип А (рис. 2: 30) - керамические формы в виде плоского или слегка выпуклого с одной или обеих сторон диска, не имеющего закраин-бортов по краю.

Тип Б (рис. 2: 31) отличается от типа А присутствием небольшой закраины - бортика.

В данной работе представлена новая типологическая схема колочинской лепной керамики. Она имеет, прежде всего, прикладной характер, создана для непосредственной работы с материалом. Керамический комплекс колочинской культуры разделен на две категории форм, два вида и 12 типов сосудов и 2 типа дисков. Основными чертами настоящей системы являются: учет сильной фрагментированности большей части лепной керамики, соединение морфологического и пропорционального критериев при выделении типов сосудов, опора на керамический материал большинства известных памятников, как ранних, так и классических, из различных регионов колочинской культуры. Представляется, что предложенная типологическая схема может служить основой при разработке периодизации культуры и выделении ее локальных вариантов. Несомненно, однако, что дальнейшее накопление материала может внести в нее определенные изменения.