Классификация легочных метастазов: возможности применения в клинической практике

Автор: Смоленов Евгений Игоревич, Рагулин Юрий Александрович, Пикин Олег Валентинович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы обусловлена отсутствием результатов рандомизированных исследований, демонстрирующих эффективность хирургических вмешательств у больных с внутрилегочными метастазами, и необходимостью создания общепринятой классификации процесса, которая позволила бы стратифицировать этих больных. Цель исследования - проанализировать показатели выживаемости больных, перенесших легочные метастазэктомии, с использованием классификации, учитывающей распространенность метастатического поражения легких. материал и методы. В исследование были включены 568 больных злокачественными опухолями различных локализаций с очаговым поражением легкого. Средний возраст больных составил 49 лет (18-81 год). Проведен анализ лечения больных, перенесших метастазэктомию легких в МРНЦ им. А.Ф. Цыба и МНИОИ им. П.А. Герцена, согласно общепринятой классификации. Эта же когорта пациентов стратифицирована согласно разработанной классификации, учитывающей количественные характеристики поражения и вовлеченность лимфатических коллекторов. Результаты. По результатам морфологического исследования у 72 пациентов метастатическое поражение не подтвердилось. При анализе проведенного исследования у пациентов без пораженных лимфатических узлов наилучшие результаты зафиксированы при солитарном поражении (Ms): медиана выживаемости составила 58 мес, а при олигометастатическом (до 5 очагов) и лимитированном (до 25 очагов) поражении - 36 и 26 мес соответственно. У больных с множественными очагами (Mm) (более 25 очагов) - 12 мес. При метастатическом поражении лимфатических коллекторов медиана выживаемости составила 32 мес для пациентов с солитарным очагом (Ms), при олигометастатическом поражении (Mо) - 27 мес. При количестве очагов от 6 до 24 (ML) - 12 мес, при множественном (Mm) - 6 мес (р=0,00012). Заключение. Применение данной классификации поможет стратифицировать больных на подгруппы по распространенности процесса, которые будут изначально схожи по другим показателям. Её использование стоит рассматривать как один из критериев отбора, который помогает разграничивать больных на тождественные подгруппы в клинических исследованиях.

Онкология, хирургия, легочная метастазэктомия, классификация, метастазы

Короткий адрес: https://sciup.org/140254173

IDR: 140254173 | УДК: 616.24-006-033.2-089 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-2-34-40

Текст научной статьи Классификация легочных метастазов: возможности применения в клинической практике

Метастазирование – один из видов прогрес‑ сирования злокачественных опухолей, напрямую сказывающийся на общей продолжительности и качестве жизни больных. При гематогенном пути метастазирования первой мишенью диссемина‑ ции процесса является легкое. У трети больных со злокачественными солидными опухолями при динамическом наблюдении после лечения выяв‑ ляют метастазы в легких [1]. В настоящее время ведущей теорией лимфогенного и гематогенного метастазирования онкологического процесса явля‑ ется «каскадная теория», которая показывает, что его распространение является многоступенчатым процессом. Предложенная Лари Нортоном [2]

гипотеза «self‑seeding» (теория самозасева) пред‑ полагает двунаправленность процесса метастази‑ рования, когда после формирования отдаленного метастаза опухолевые клетки могут возвращаться в системный кровоток и колонизировать первичную опухоль. Следовательно, гипотеза позволяет раз‑ делить метастатическое поражение на активность первичного очага, поражение лимфатических коллекторов и количество отдаленных внутриле‑ гочных очагов. В общепринятой классификации метастатического поражения не учитывается по‑ ражение лимфатических узлов. Распространение метастатического процесса на лимфатическую си‑ стему неблагоприятно влияет на общую выживае‑ мость [3–5], а частота поражения внутригрудных лимфатических коллекторов при некоторых видах опухолей составляет до 30 %.

В исследовании проведен анализ общеприня‑ той классификации метастатического поражения легких. Предложена система стадирования на основе количества очагов в легочной паренхиме и поражения лимфатических узлов. Проведен ретро‑ спективный анализ данных подгрупп пациентов с учетом показателя общей выживаемости.

Материал и методы

Проанализированы данные больных, пере‑ несших метастазэктомию легких в МРНЦ им. А.Ф. Цыба и МНИОИ им. П.А. Герцена, согласно общепринятой классификации, предполагающей выделение солитарного, единичных (2–3 очага) и множественных (4 и более) очагов. Эта же когорта пациентов стратифицирована согласно предложен‑ ной нами классификации. Показатели общей вы‑ живаемости рассчитаны методами Kaplan – Meier и Log‑rank тест.

По распространенности первичного процесса в разработанной классификации подгруппы вы‑ деляли следующим образом: T0 – нет рецидива первичной опухоли и внелегочных отдаленных метастазов; T1 – есть рецидив первичной опухоли и/или внелегочные отдаленные метастазы; Ts – обнаружение узла в легочной ткани синхронно с первичной опухолью (это часто вызывает диа‑ гностические сложности в трактовке, поскольку в 37,5 % случаев выявленный солитарный очаг не является метастатическим). В предлагаемой классификации распространение процесса на лимфоколлекторы ранжируется отдельно. Лим‑ фодиссекция является важным прогностическим инструментом при лечении больных с метастати‑ ческим поражением лёгких и лимфоузлов [6, 7]. Мы считаем, что лимфогенное метастазирование (категория N) должно определяться не только с учетом размеров метастаза в лимфатическом узле, а в зависимости от «региона» поражения: N0 – данных за увеличенные лимфоколлекторы нет; N1 – поражение медиастинальных и/или корневых лимфатических узлов с одной стороны;

N2 – билатеральное медиастинальное пораже‑ ние; N3 – поражение внегрудных лимфоузлов. Стоит отметить, что увеличение лимфатических узлов по данным КТ не является абсолютным противопоказанием к хирургическому лечению. Распространенность метастатического поражения по легочной паренхиме вынесена в категорию M. При солитарном поражении хирургическое лечение часто носит лечебно‑диагностический характер, позволяя присвоить категорию Ms. В англоязычной литературе [8] встречается термин «олигометастазы», подразумевающий наличие до 5 метастатических очагов, это соответствует Mо в представленной классификации. Четких критериев количества очагов, ограничивающих показания к хирургическому лечению, нет. В опубликованных работах [9, 10] встречаются данные об удалении более 100 метастатических очагов, но, основыва‑ ясь на опыте нашей клиники, удаление свыше 25 очагов (категория Mm) позволяет увеличить по‑ казатели выживаемости в крайне редких случаях у тщательно отобранных больных, учитывая и другие прогностические факторы (гистогенез пер‑ вичной опухоли, время безрецидивного периода и др.). Количество очагов больше 6, но менее 24 обозначается как ML.

Результаты

Операции по удалению предполагаемых метастазов из легкого/легких выполнены у 568 больных злокачественными опухолями различ‑ ных локализаций, у 72 (12,6 %) из них метастазы по результатам морфологического исследования удаленного материала не подтверждены. В оконча‑ тельный анализ включены 496 больных, которым было выполнено хирургическое лечение на одном из этапов с последующим подтверждением мета‑ статического процесса в легких. Средний возраст пациентов составил 49,2 ± 0,61 года (от 18 до 81), 58,5 % больных женского пола. Одностороннее поражение диагностировано у 399 (80,4 %) пациен‑ тов. Было выполнено 592 операции, приоритет от‑ давали щадящим хирургическим вмешательствам: сублобарная резекция выполнена у 422 (71,3 %), лобэктомия – у 132 (22,3 %), пневмонэктомия – у 20 (3,4 %) больных. Пробные операции выполнены 18 (3,6 %) больным. По поводу рецидивных мета‑ стазов в легком выполнено 63 (10,6 %) операции у 47 больных (9,4 %).

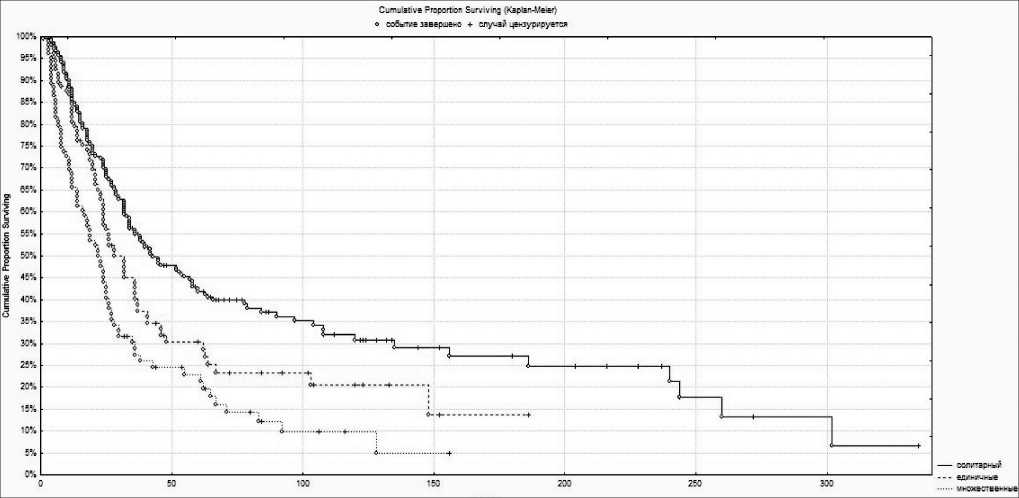

Данные общей выживаемости больных в за‑ висимости от распространенности процесса представлены на рис. 1. Медиана выживаемости составила 22 мес у 104 больных с множественным поражением, 32 мес – у 106 больных с единичными метастазами, 43 мес – при солитарном метастазе (n=286). Пятилетняя выживаемость – 22,9, 30,3 и 41,9 % соответственно (р<0,001).

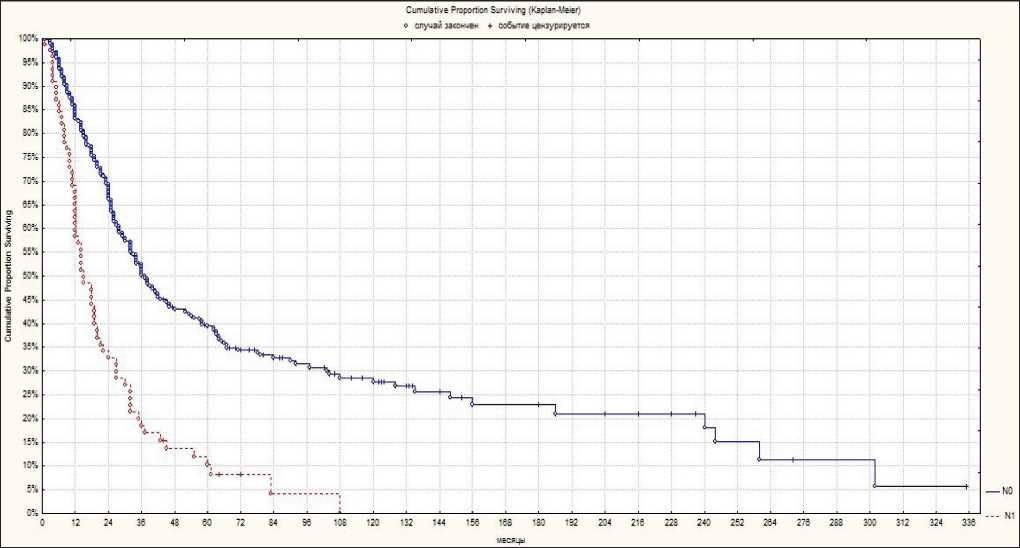

Медиана выживаемости при поражении внутри‑ грудных лимфатических узлов (без учета количе‑

Рис. 1. Общая выживаемость больных в зависимости от распространенности процесса

Рис. 2. Общая выживаемость больных в зависимости от поражения лимфатических узлов

ства очагов в легочной паренхиме) составила 15 мес, в то время как при интактных лимфатических узлах данный показатель оказался 37 мес (рис. 2). Пятилетняя выживаемость составила 13,6 и 39,4 % соответственно (log‑rank test: р<0,001). Таким образом, наличие пораженных лимфатических узлов ухудшает показатель общей выживаемости пациентов.

В анализ по классификации, учитывающей рас‑ пространение на лимфоколлекторы и уточняющей количественное поражение, было включено 419 больных (табл. 1). Семьдесят семь больных не были включены в анализ по причине выявленного синхронного поражения (Ts) в 72 случаях и вне‑ легочного метастаза на момент операции (T1) в 5 наблюдениях.

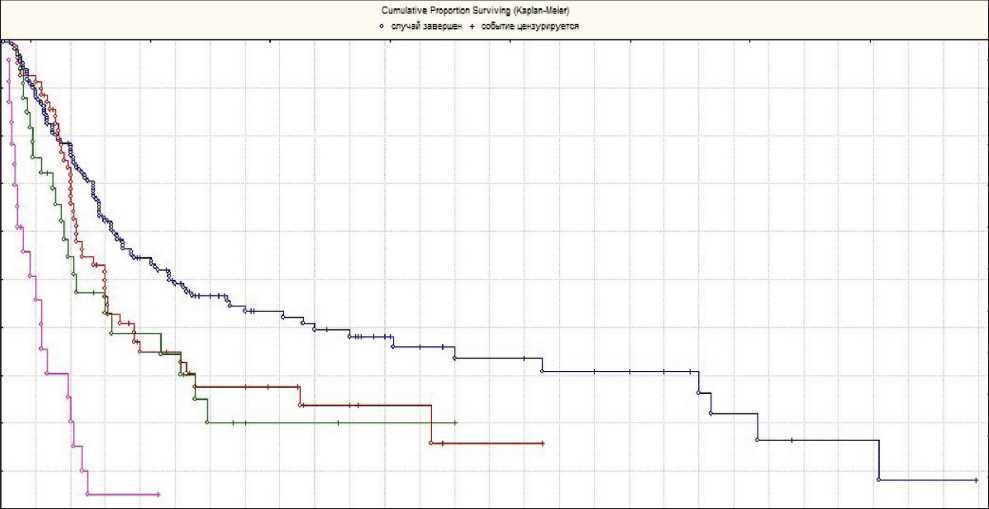

Медиана выживаемости пациентов без поражен‑ ных лимфатических узлов составила 58 мес при солитарным очаге (Ms), при олигометастатическом (Mо) поражении – 36 мес, при лимитированном (ML) – 26 мес, при множественном распростране‑ нии (Mm) – 12 мес (рис. 3). При этом пятилетняя выживаемость достигла 49,2 % у пациентов с Ms, ни один из пациентов с распространенностью Mm не пережил пятилетний период. У пациентов с олигометастатическим и лимитированном по‑ ражением показатель пятилетней выживаемости составил 34,9 и 34,3 % соответственно (р<0,001).

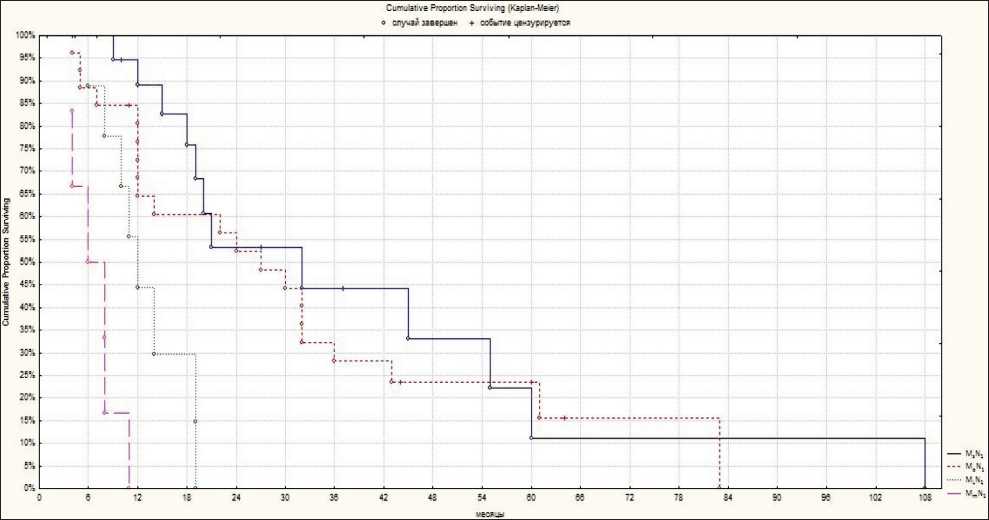

При метастатическом поражении лимфати‑ ческих коллекторов медиана выживаемости со‑ ставила 32 мес для больных с солитарным очагом (Ms), при олигометастатическом поражении (Mо) – таблица 1

Распространенность поражения, согласно предлагаемой классификации

|

Распространенность процесса |

M S |

M O |

M L |

M M |

Всего |

|

N 0 |

222 |

80 |

33 |

23 |

358 |

|

N+ |

22 |

26 |

5 |

8 |

61 |

|

Всего |

244 |

106 |

38 |

31 |

419 |

Рис. 3. Общая выживаемость больных с интактными лимфатическими коллекторами

Рис. 4. Общая выживаемость больных с пораженными лимфатическими коллекторами

27 мес, при лимитированном (от 6 до 24 очагов, ML) – 12 мес, при множественном (Mm) – 6 мес (р=0,00012) (рис. 4). m

Показатели общей пятилетней выживаемости у пациентов с солитарным и олигометастатическим поражением сходны – 22 % и 23,5 % соответствен‑ но (log‑rank test: p=0,45).

Обсуждение

В настоящее время абсолютным прогностиче‑ ским фактором при хирургическом лечении мета‑ статического процесса, влияющим на показатель прогноза выживаемости у пациентов, является радикальность выполненной операции. Однако общепринятая классификация не учитывает рас‑ таблица 2

Частота поражения лимфатических коллекторов при метастазэктомии легких

|

Автор, год |

Гистогенез первичного очага |

Общее число больных |

Число больных с поражением лимфоузлов |

|

Saito, 2002 [13] |

138* |

20 (14,4 %) |

|

|

Higashiyama, 2003 [14] |

100 |

12 (12 %) |

|

|

Inoue, 2003 [15] |

Колоректальный рак |

89 |

21 (23,6 %) |

|

Iida, 2006 [16] |

1889 |

103 (8,4 %) |

|

|

Watanabe, 2009 [17] |

44* |

5 (11,3 %) |

|

|

Kanzaki, 2011 [11] |

Рак почки |

48 |

5 (10,4 %) |

|

Shiono, 2015 [18] |

Опухоли головы и шеи |

114 |

30 (26,3 %) |

|

Shiono, 2015 [5] |

73** |

21 (29 %) |

|

|

Anraku, 2004 [19] |

Рак матки |

45* |

16 (35,6 %) |

|

Shiono, 2015 [5] |

41** |

11 (27 %) |

|

|

Собственные данные |

Различный |

419 |

61 (14,5 %) |

Примечание: * – включены пациенты, которым выполнялась лимфодиссекция (селективная или систематическая), ** – включены пациенты, которым выполнялась лобэктомия с лимфодиссекцией пространение метастатического поражения на лимфатические коллекторы, хотя по результатам некоторых исследований частота пораженных лим‑ фатических узлов может составлять свыше 30 % [11]. Более подробная статистика представлена в табл. 2.

В исследовании Shiono et al. [5] при анализе 683 пациентов, отобранных из 4363 перенесших метастазэктомию с лимфодиссекцией, показа‑ тели пятилетней выживаемости при интактных лимфатических узлах составили 53,8 %, при их поражении данный показатель достоверно ниже – 39,4 %. В нашем исследовании 5‑летняя выжи‑ ваемость составила 39,4 и 13,6 % соответственно (log‑rank test: р<0,001). Очевидно, что вовлечение лимфатических коллекторов в метастатический процесс является негативным прогностическим фактором. Таким образом, при решении вопроса о хирургическом лечении метастазов необходимо учитывать состояние лимфатических коллекторов. Данная классификация не включает некоторые «онкологические» прогностические факторы, та‑ кие как гистогенез первичного очага, показатель времени безрецидивной выживаемости, размер очагов и т. д. По этой причине результаты нашего исследования отличаются от данных Shiono et al. в связи с более гетерогенным составом групп.

Список литературы Классификация легочных метастазов: возможности применения в клинической практике

- Downey R.J. Surgical treatment of pulmonary metastases. Surg Oncol Clin N Am. 1999; 8 (2): 341.

- Migliore M., Lees B., Treasure T., Fallowfield L.J. Pulmonary Metastasectomy in Colorectal Cancer (PulMiCC International). Oncologist. 2013; 18 (5): 637. DOI: 10.1634/theoncologist.2012-0476

- Reinersman J.M., Wigle D.A. Lymphadenectomy During Pulmonary Metastasectomy. Thorac Surg Clin. 2016 Feb; 26 (1): 35-40. DOI: 10.1016/j.thorsurg.2015.09.005

- Dominguez-Ventura A., Nichols F.C., 3rd. Lymphadenectomy in metastasectomy. Thorac Surg Clin. 2006 May; 16 (2): 139-43. DOI: 10.1016/j.thorsurg.2005.12.001

- Shiono S., Matsutani N., Okumura S., Nakajima J., Horio H., Kohno M., Ikeda N., Kawamura M.; Metastatic Lung Tumor Study Group of Japan. The prognostic impact of lymph-node dissection on lobectomy for pulmonary metastasis. Eur J Cardiothorac Surg. 2015; 48 (4): 616-21; discussion 621. DOI: 10.1093/ejcts/ezu533