Классификация магнитосферных откликов на взаимодействие с диамагнитными структурами медленного солнечного ветра

Автор: Пархомов В.А., Еселевич В.Г., Еселевич М.В., Дмитриев А.В., Суворова А.В., Ведерникова Т.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Предлагается возможная классификация откликов магнитосферы на контакт с диамагнитными структурами (ДС), составляющими основу медленного солнечного ветра. Основными детерминантами классификации являются значение и ориентация вертикальной компоненты Bz межпланетного магнитного поля (ММП). Определены три типа магнитосферных откликов. Первый имеет два подтипа, главными отличиями которых является наличие или отсутствие полярных сияний на дневной стороне магнитосферы. До прихода ДС в течение часа Bz имеет положительное значение (до ~12 нТл) или флуктуирует от -1 до 1 нТл. Для обоих подтипов длительность суббуревых возмущений примерно совпадает с длительностью ДС, а интенсивность не превышает АЕ ~500 нТл. Второй тип характеризуется тем, что до начала контакта с ДС в течение часа регистрируется ММП с положительным значением Bz (0-10 нТл), а на границе ДС происходит быстрая (меньше двух минут) смена ориентации вертикальной компоненты ММП с северного на южное направление. Для третьего типа Bz в течение часа перед контактом с ДС имеет отрицательное значение (от -10 до 0 нТл). Обсуждается проблема передачи энергии ДС в магнитосферу.

Медленный солнечный ветер, диамагнитная структура, классификация магнитосферных откликов, суббуревое возмущение

Короткий адрес: https://sciup.org/142225922

IDR: 142225922 | УДК: 523.62_726, | DOI: 10.12737/szf-64202004

Текст научной статьи Классификация магнитосферных откликов на взаимодействие с диамагнитными структурами медленного солнечного ветра

Несмотря на многолетние исследования, на сегодняшний день остается открытым главный вопрос физики магнитосферы о факторах, контролирующих поступление энергии в магнитосферу и интенсивность суббурь. Источником энергии магнитосферных суббурь является солнечный ветер (СВ) и межпланетное магнитное поле (ММП), а главным параметром, определяющим накопление в хвосте магнитосферы энергии, выделяемой в ходе суббурь, является Bz- компонента ММП. Параметры СВ — скорость и концентрация плазмы — не рассматриваются как самостоятельные источники энергии суббуревых возмущений, но входят в различные комбинированные индексы [Воробьев и др., 2018] .

Другая точка зрения, основанная на статистическом анализе, выполненном в [Janzhura et al., 2007] , показывает, что изолированным суббуревым возмущениям с внезапным началом предшествует увеличение PCN- индекса, который реагирует на электрическое поле солнечного ветра El = V СВ( Bz 2+ By 2)1/2 sin2(θ/2). Здесь V СВ — скорость СВ, θ — угол между тангенциальной компонентой ММП и геомагнитным диполем. Это означает, что вариации V СВ , В y и B z являются основной причиной возникновения внезапных магнитных бухт на фоне спокойного геомагнитного поля.

Анализ, проведенный в [Еселевич, Еселевич, 2005] , показал, что регистрируемые на орбите Земли продолжения от Солнца лучей повышенной яркости пояса стримеров (гелиосферный плазменный слой или ГПС) и цепочек стримеров являются диамагнитными трубками или диамагнитными структурами (ДС) [Parkhomov et al., 2018] , составляющими основу медленного СВ. На орбите Земли они регистрируются как последовательность ДС разных масштабов и определяются по антикорреляции (далее под этим понимается отрицательное значение коэффициента корреляции) между вариациями модуля ММП и скачками концентрации СВ. В [Karlsson et al., 2015] похожие структуры наблюдались в СВ и переходном слое магнитосферы и были названы диамагнитными плазмоидами. Однако понятие «диамагнитная структура» характеризует значительно более широкий тип структур медленного СВ, и поэтому будет использоваться в наших дальнейших исследованиях.

Первые попытки изучения столкновений ДС медленного СВ (на 1 а.е. V max ≈250÷450 км/с) с магнитосферой Земли показали, что они могут вызывать рост планетарной геомагнитной активности, а отдельные ДС приводят к кратковременным усилениям авроральной магнитной активности, совпадающим примерно с длительностью воздействия ДС по свойствам, подобным пилообразным суббурям (sawtooth substorms), но имеющим меньшие продолжительность и интенсивность [Пархомов и др., 2011; Parkhomov et al., 2018] .

Важно отметить, что в [Huang et al., 2003, Clauer et al., 2006] введено понятие пилообразных суббурь, представляющих собой сильные магнитные возмущения, интенсивность которых периодически резко возрастает и убывает. Такие суббури связаны с потоками быстрого СВ (Vmax ≈ 450–800 км/с) из коро-нальных дыр и южной ориентацией ММП в течение времени, не менее часа перед началом взаимодействия с магнитосферой. При этом южная Bz-компонента может либо осциллировать, либо быть стабильной. Наиболее мощные пилообразные суббури, сопровождающие мировые магнитные бури, наблюдались при стабильно высоких значениях южной компоненты ММП перед началом взаимодействия с магнитосферой. В то же время в наших работах [Parkhomov et al., 2018; Пархомов и др., 2019] показано, что суббури, подобные пилообразным суббурям, но имеющие меньшую интенсивность, наблюдались при воздействии на магнитосферу медленного СВ как при отрицательной, так и при положительном Bz в течение времени не менее часа перед началом взаимодействия.

Магнитосферный отклик — это комплекс электродинамических явлений в магнитосферно-ионосферной системе, включающий магнитные бури, магнитосферные суббури и геомагнитные пульсации в широком диапазоне частот. Главной характеристикой этих явлений являются индексы, отражающие состояние различных областей магнитосферы. Наиболее информативными являются индексы, определяющие состояние магнитосферно-ионосферных токовых систем. Индекс SYM-H определяет состояние кольцевого тока по данным низкоширотных обсерваторий, AE , AL , AU определяют динамику ионосферных токов в авроральной зоне, а PCN -индекс является индикатором силы тока полярной шапки.

Целью данной работы является классификация магнитосферных откликов на контакт с ДС в медленном СВ. Свойства этих откликов наиболее полно описаны в обзоре [Еселевич, 2019] , а некоторые их виды представлены в статьях [Parkhomov et al., 2018; Пархомов и др., 2019] .

Рассматривая виды откликов, сошлемся на работу [McPherron et al., 2008] , где подчеркивается, что многолетние исследования отклика магнитосферы на скачки параметров СВ и ММП выявили отклики различных видов: суббури, псевдобрейкапы, интенсификации северной границы сияний (PBI), устойчивую магнитосферную конвекцию (SMC), интервалы длительной высокоинтенсивной АЕ- активности, магнитные бури и буревые активизации. Вид каждого отклика зависит от сочетания параметров внешнего воздействия и внутреннего состояния магнитосферы.

Поэтому мы будем использовать понятие суббу-реподобного возмущения, поскольку термин «суббуря», введенный Акасофу [Akasofu, 1964], четко определяет последовательность физических процессов в ночном секторе магнитосферы, включающую накопление энергии в хвосте магнитосферы, взрывоподобное ее высвобождение и восстановление к невозмущенному уровню. Длительность этих процессов составляет 1–3 ч. Магнитосферные отклики, которые мы рассмотрим, имеют многие характеристики суббури, но отличаются динамикой проявле- ния и длительностью, что и определяет использование термина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для решения поставленной задачи использованы результаты наблюдений СВ и ММП [https://cdaweb. ] OMNI Combined, Definitive, 1-minute IMF and Plasma Data TimeShifted to the Nose of the Earth’s Bow Shock, plus Magnetic Indices. Анализировались данные 1996– 2016 гг. Выбрано 210 участков медленного СВ с V~250÷450 км/с.

Выбирались свободные от межпланетных ударных волн участки медленного СВ ( V ~250÷450 км/с) с вариациями модуля ММП и концентрации СВ, для которых коэффициент антикорреляции изменялся в пределах r ( N , B ) ~ –0.6 ÷ –0.9. Затем участки с высокими r систематизировались по характеру изменения вертикальной компоненты ММП в часовые интервалы, предшествующие началу ДС. Для исключения эффекта сезонности в значениях вертикальной компоненты (эффекта Рассела—Мак-феррона) [O’Brien, McPherron, 2002] рассматривалась компонента в солнечно-магнитосферной системе координат B z GSM .

Из списка 360 изолированных суббурь [ ] были выбраны события, отвечающие нашим критериям. Анализируя этот список, мы нашли, что ~11 % суббурь были связаны с быстрыми (V>450 км/с) потоками СВ, а в 24 % суббурь, связанных с медленным СВ, имелись ДС.

Обнаружены отклики нескольких типов в зависимости от знака и величины B z ММП в СВ в течение не менее часа до прихода ДС на орбиту Земли.

Первый тип: Bz в течение часа до прихода ДС имеет большое положительное значение (до 12 нТл) или флуктуирует в пределах –1÷1 нТл. Второй тип: до начала ДС в течение часа регистрируется ММП с большим положительным значением B z (0÷12 нТл), а на границе ДС происходит быстрая (порядка двух минут) смена ориентации ММП с северного на южное. Третий тип: Bz в течение часа перед контактом с ДС имеет отрицательное значение (–10÷0 нТл).

Особенности отклика первого типа на взаимодействие ДС с магнитосфой. Результаты наблюдений

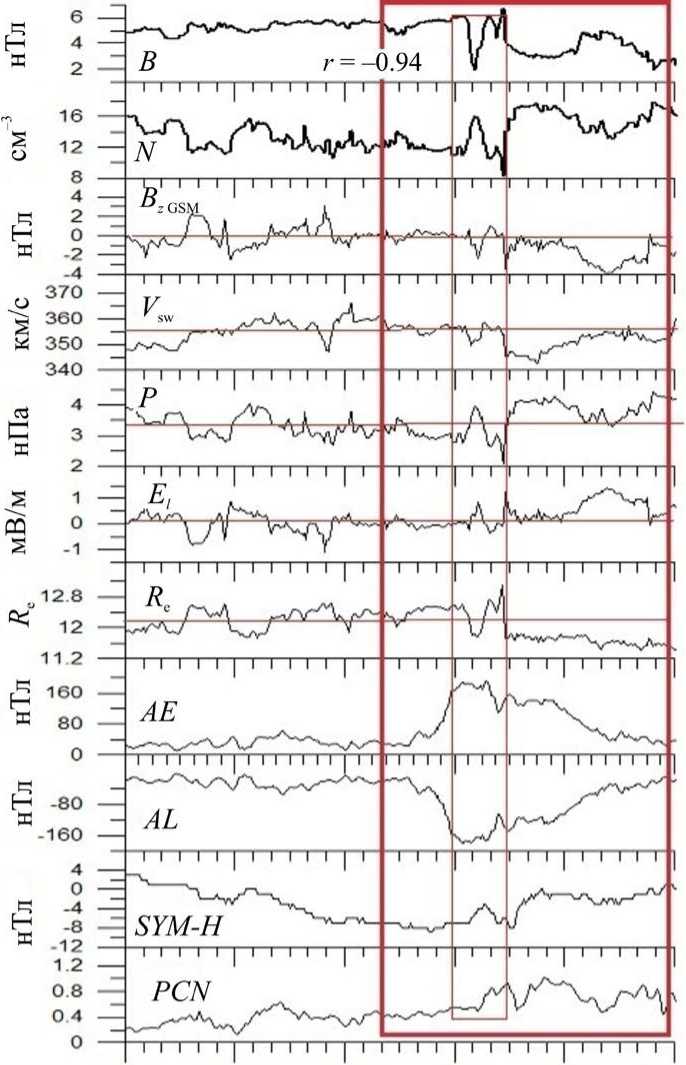

Для откликов первого типа характерно, что контакт с ДС происходит на фоне длительного предшествующего существования Bz преимущественно северного направления и начало суббуреподобного возмущения не связано с изменением направления B z . Для иллюстрации основных закономерностей взаимодействия этого типа рассмотрим изолированную магнитную бухту 31.12.2007 из списка PGI-DATA/List-substorms [Vorobjev et al., 2018] (рис. 1).

Этот интервал относится к структуре медленного солнечного ветра, а его источником на Солнце является цепочка стримеров. Процедура отождествления источника на Солнце изложена в [Пархомов и др., 2019] и будет показана далее для другого события.

Сверху вниз показаны модуль В ММП, концентрация N плазмы СВ, Bz-компонента ММП, скорость VСВ, давление Р, электрическое поле El СВ, расстояние до головной ударной волны Re на 1 а.е., индексы авроральной магнитной и геомагнитной активности AE, AL, SYM-H и PCN по данным OMNI []. Прямоугольником выделена ДС, внутри приводится значение коэффициента корреляции между B и N (r=–0.94). Тонким прямоугольником выделен интервал, соответствующий максимальному развитию суббури.

Рассмотрим детали взаимодействия, которое происходит при низком уровне магнитной активности ( K р=1+), SYM-H изменяется в пределах –3.5 ± ±3.5 нТл в предшествующие два часа перед началом события. Среднее значение PCN , определяемое по величине электрического поля в СВ [Troshichev et al., 2006] , остается на низком уровне 0.38 ± 0.01мВ/км, что не соответствует уровню начала суббури. Вертикальная компонента ММП B z флуктуирует около нуля со средним значением B z GSM =–0.031±0.04 нТл. Таким образом, в предшествующие два часа обстановка в СВ не соответствует режиму накачки энергии в магнитосферу. Однако в 16:40 UT начинается слабая изолированная суббуря с максимальным значением АЕ =190 нТл ( AL =–179 нТл). Начало и продолжительность суббури совпадает с временем взаимодействия ДС с магнитосферой, а максимальной интенсивности суббуря достигает при максимальных отклонениях В и N от средних значений до начала возмущения (выделено тонким прямоугольником).

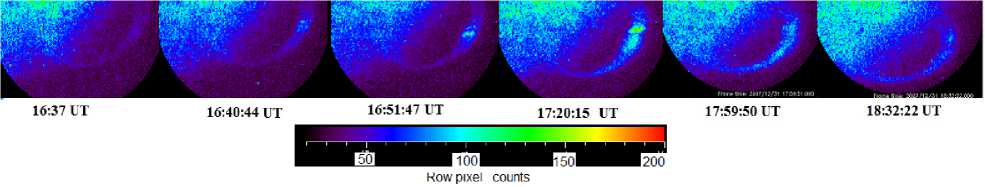

На рис. 2 представлена последовательность снимков южного полярного овала сияний. Хорошо видно развитие суббури в полярных сияниях: начальное уярчение в 16:40:44, локальный брейкап в 16:51:47, максимум в 17:20:15 и окончание суббури в 18:32:22 UT. Картина развития в полярных сияниях совпадает с вариациями AE и AL и позволяет сделать уверенное заключение, что ДС стала энергетическим источником рассмотренной изолированной суббури. Это утверждение аргументируется также отсутствием предварительной фазы, связанной с длительно существующей Bz -компонентой ММП южного направления, длительным отсутствием скачков динамического давления Р в СВ, межпланетном электрическом поле El и соответственно низким значением PCN . Продолжительность суббури совпадает с длительностью ДС.

Оценим энергию, которую ДС вносит в магнитосферу и сравним ее с возможным энерговыделением во время зарегистрированной суббури для интервала, обозначенного тонким прямоугольником.

Оценка Екин для события 31.12.2007 для ДС в интервале 17:00–17:30 UT

Будем брать средние значения параметров СВ за этот интервал Δ t ≈30 мин = 1800 с, примерно соответствующий длительности ДС и выделенный тонким прямоугольником на рис. 1: N ≈14 см–3; V СВ ≈355 км/с; диаметр ДС d ≈Δ tV СВ ≈1800·355≈ ≈6.4·105 км; площадь сечения ДС S ≈π d 2/4≈3.3·1011 км2; длина ДС, воздействующей на магнитосферу L ≈30 R e ≈1.9·105 км; объем ДС υ ≈ LS ≈6.3·1031 см3;

14:00 15:00 16:00 17:00 18 00 19 00

ит

31.12.2007

Рис. 1. Пример магнитосферного отклика на взаимодействие с диамагнитной структурой медленного солнечного ветра 31.12.2007. Красный прямоугольник — интервал взаимодействия; тонкий прямоугольник — интервал, соответствующий максимальному развитию возмущения

Рис. 2. Последовательность снимков полярной ионосферы Южного полушария со спутника Polar прибором PO_LEVEL1_UVI c фильтром LBHL в событии 31.12.2007

V СВ 2≈1.3·1015 (км/с)2; Е кин = Nυm p V СВ 2≈9.4·1023 эрг = = 9.4·1013 Дж.

Сравним с оценками энерговыделения суббури по данным Акасофу [Akasofu, 1980] . Согласно его расчетам, в начале суббури выделяется ε/ t ≈ 1018 эрг/с, а в ходе типичной суббури выделяется 1018 эрг/с < <ε/ t < 1019 эрг/с.

При характерной длительности суббури ~60 мин полная энергия может составить 5·1021 эрг <ε< < 5·1022 эрг.

Для суббурь различного класса другие оценки энерговыделения в течение 90 мин (Е(90)) длительности суббури приведены на сайте [] ИКИ РАН «Краткосрочный прогноз космической погоды»: для спокойных условий E(90) < 1014 Дж; для слабых суббурь E(90)=1014–1015 Дж; для сильных суббурь E(90) = 1015–5·1015 Дж; для очень сильных суббурь во время бури E(90)>5·1015 Дж.

Если учесть, что наш расчет выполнен для возмущения длительностью 30 мин, можно видеть неплохое согласие с оценками, приведенными на этом сайте.

Таким образом, наблюдения отклика магнитосферы на воздействие ДС медленного СВ в виде слабой изолированной суббури и оценка кинетической энергии ДС показывают, что отклик этого типа на взаимодействие ДС с магнитосферой может инициировать суббуреподобное возмущение (изолированную суббурю), в ходе которого выделится количество энергии, сравнимое с энергией слабой суббури, накопленной в хвосте магнитосферы в результате пересоединения. Мы не затрагиваем здесь механизм передачи энергии в магнитосферу.

Другие примеры откликов первого типа

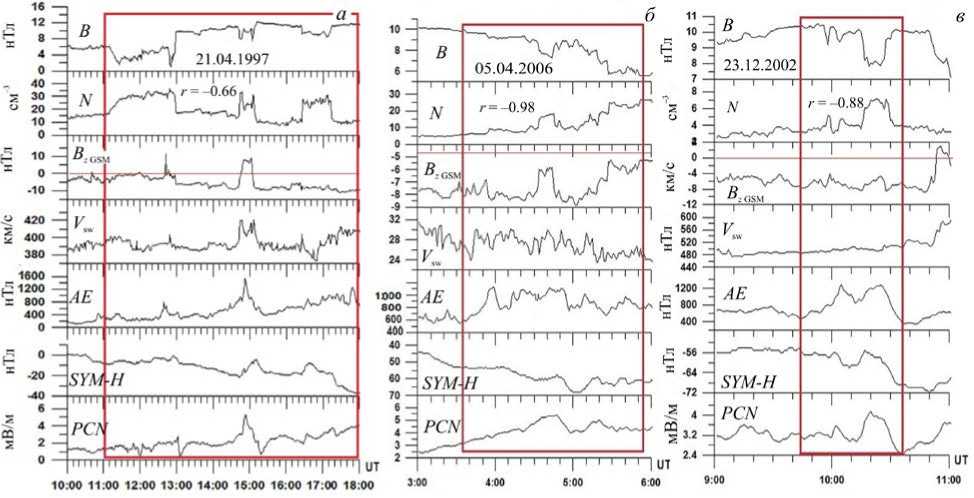

Рассмотрим еще несколько изолированных суббурь и суббуреподобных возмущений, началу которых предшествовало длительное существование северной компоненты ММП. Далее критически рассмотрим суббуреподобные события, которые исследованы в статьях [Tagirov et al., 1998; Parkhomov et al., 2005; Keika et al., 2009] . Предполагалось, что источниками этих событий являются скачки динамического давления в СВ, которые были обусловлены резкими скачками концентрации СВ. Мы же рассмотрим эти события как магнитосферные отклики на взаимодействие ДС с магнитосферой. Иллюстрация событий дана на рис. 3, а – в .

Детали протекания суббурь описываются в [Par-khomov et al., 2005] ( а ), [Tagirov et al., 1998] ( б ), [Keika et al., 2009] ( в ). Рассмотрим подробнее каждое событие.

Диамагнитная структура 26.06.1998

В этот день в 10:10 UT на спутнике «Интербол» вблизи магнитопаузы в СВ зарегистрированы резкое возрастание N на 21 см–3, уменьшение B на 8 нТл и возврат к первоначальному уровню на временном интервале ~20 мин. Коэффициент корреляции r(N, B)=–0.83. Поэтому такое событие можно интерпретировать как ДС. Важно отметить, что VсрСВ=484± 10.5 км/с) и компоненты ММП не испы- тывают заметных вариаций (Вср=11.77±1.35 нТл), а вертикальная компонента Bz в течение рассматриваемого интервала имеет положительное значение 3.91±2.67 нТл (рис. 3, а). Положения спутников 26.06.1998 даны в табл. 1.

Таблица 1

|

Спутник |

UT |

Координаты |

||

|

x GSM , R e |

y GSM , R e |

z GSM , R e |

||

|

«Интербол-1» |

10:10 |

15.3280 |

–10.9960 |

–10.1860 |

|

WIND |

10:10 |

60.5 |

64.34 |

–12 |

|

GOES-8 |

10:10 |

–1.34424 |

–6.21302 |

1.81636 |

|

GOES-9 |

10:10 |

–5.81737 |

–1.35223 |

2.83467 |

|

Polar |

10:10 |

3.51 |

1.86 |

6.81 |

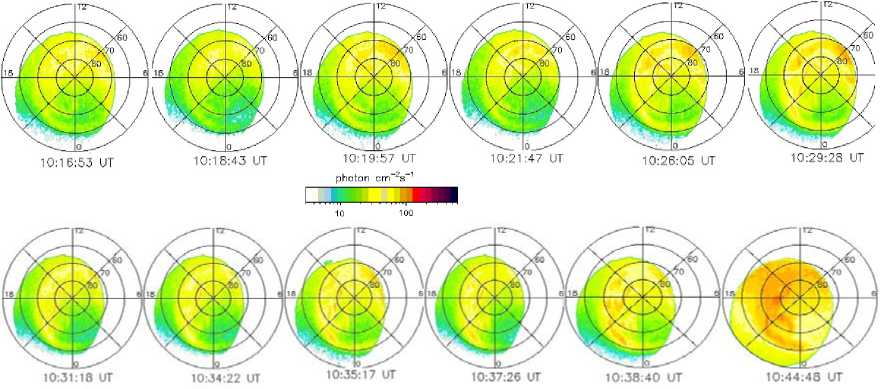

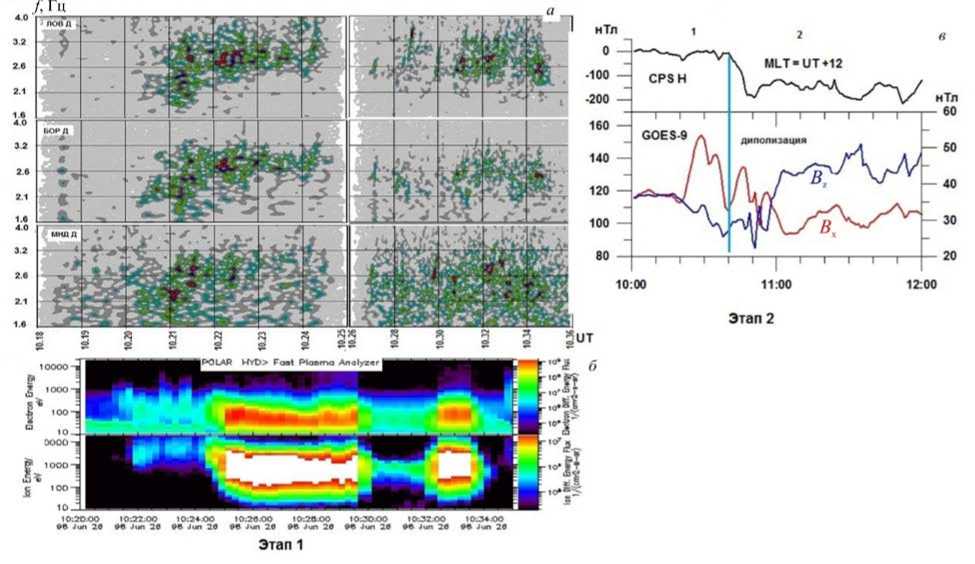

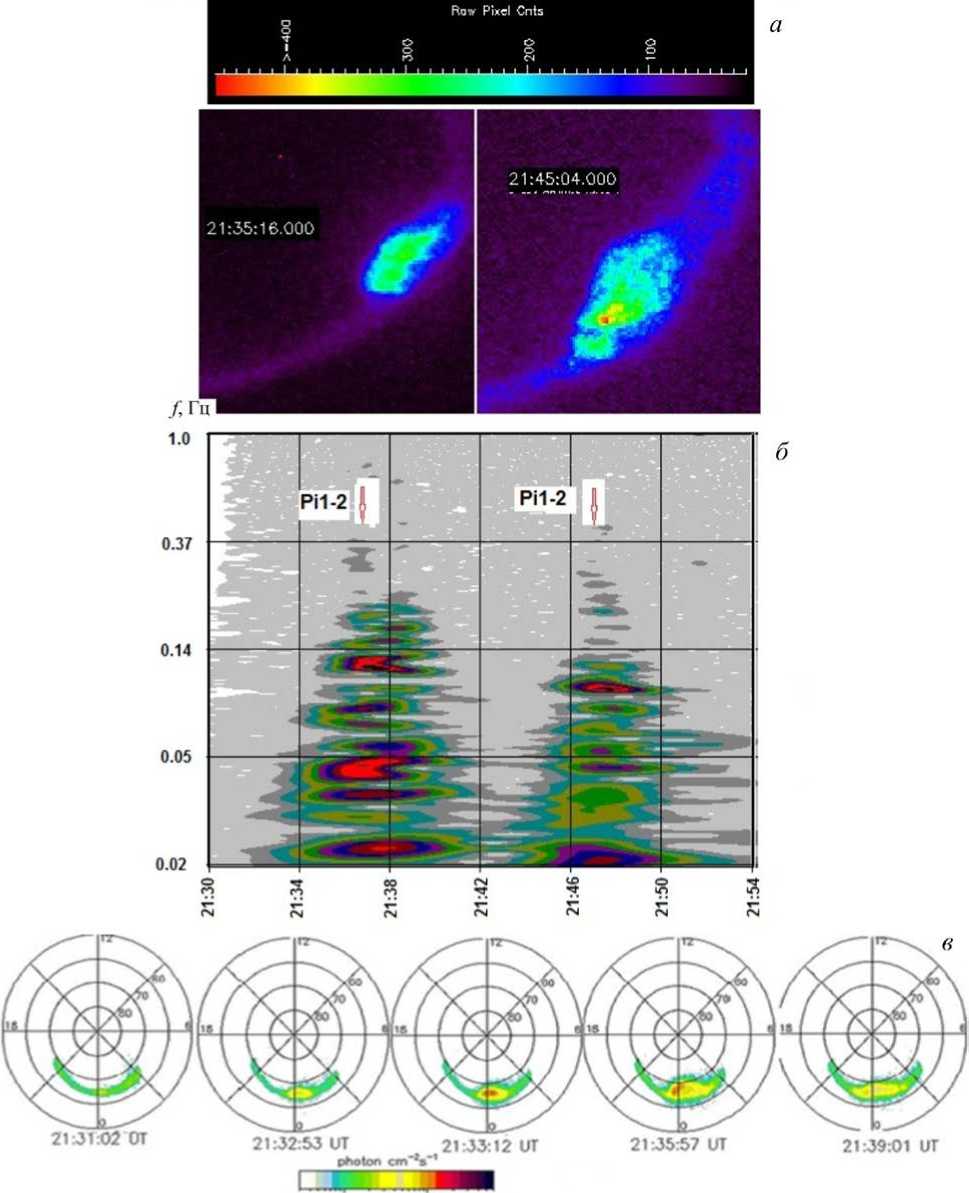

Это событие отличается тем, что на дневной стороне магнитосферы после контакта с ДС наблюдались полярные сияния типа shock aurora [Spann et al., 1998; Zhou, Tsurutani, 1999] (рис. 4), а на ночной стороне наблюдалось кратковременное усиление западного электроджета [Parkhomov et al., 2005] , которое началось после диполизации геомагнитного поля на полуночной стороне ( B x и B z в противофазе) (рис. 5, в ), зарегистрированной геостационарным спутником GOES-9, находившимся на полуночной стороне на оси плазменного слоя.

Усиление интенсивности сияний в полярной шапке на широте 70°–75° началось в секторе 09–12 MLT в 10:19:57 (рис. 4). До 10:30 UT активность сияний наблюдается в полярной шапке, затем постепенно усиливается активность в секторе 21–0 MLT до ~10:45 UT на широтах овала полярных сияний. Этот момент совпадает с началом диполизации в плазменном слое и началом появления отрицательной бухты по данным обсерватории CPS (вертикальная прямая на рис. 5, в ). Cпутник Polar пересек северный касп на расстоянии ~7 R e и ~14 MLT и судя по спектру (рис. 5, б ), зарегистрировал горячую плазму магнитного слоя, которая появилась в результате прохождения ДС. Длительность регистрации горячей плазмы (10:21–10:35 UT) примерно соответствует длительности ДС, что может служить подтверждением связи этих явлений. Координаты спутников представлены в табл. 1.

Из представленного материала видно, что взаимодействие ДС с магнитосферой при положительной Bz происходит в две стадии. На первой в результате резкого сжатия магнитосферы (головная ударная волна сместилась на 1.5 R e по данным OMNI) происходит высыпание частиц из переходной области в ионосферу полярной шапки на широтах дневного каспа (рис. 4, снимок 10:19:57 UT), что приводит к резкому усилению сияний. Высыпания частиц из переходного слоя регистрируются и внутри магнитосферы на орбите Polar на расстоянии ~7 R e в дневном секторе ~14 MLT (рис. 5, б ).

Высыпания частиц из радиационного пояса приводят к росту тепловой анизотропии плазмы и генерации электромагнитных ионно-циклотронных (ЭМИЦ) волн с нестационарным спектром (рис. 5, а ) [Яхнин и др., 2019] .

Вторая стадия начинается после диполизации геомагнитного поля на полуночной стороне. По мере развития возмущения плазма движется в направлении

|

14 — |

r = 0.83 |

a |

6 |

о |

||||||

|

5 io - = 6 4 |

в |

в |

io — £ 8 ' ~ 4 — |

в |

\ r=-0.74 |

|||||

|

30 — "s 20 Ч ° 10 - |

.....I N |

' 1 ' 4 — |

||||||||

|

5 40 " |

n' |

i i i I i r=-0 94 ' |

14 — 12 — 10 — _ . 8 — |

N |

1 1 1 1 1 |

1 1 1 |

||||

|

A 8 ~ 0 — |

1 I r I 1 I |

20 — |

||||||||

|

C io — |

^zGSM |

1 1 I I 1 |

' (5 |

B1QM |

1 | 1 ! ! |

' 1 1 |

||||

|

5 500 — |

1 1 1 1 1 1 ^ Vw^x |

1 1 1 ° . -10 - |

= 0 — •* — |

|||||||

|

^XV^ ^ 390 — |

V„ |

1 1 1 1 1 |

470 — 7 460 — X 440 - |

V. |

1 ] 1 1 1 |

' X1 |

||||

|

1 100 - |

1 1 1 1 1 1 AE |

* 370 A / - |

||||||||

|

AE |

1 ! 1 | 1 |

AE |

1 A |

|||||||

|

0 — ,П 40 — - -so Ч * -120 — |

~AL |

• | 1 ^ 200 — |

||||||||

|

\ — 30 _ |

SYM-H |

1 1 1 1 1 |

1 Г 24 - 5 « - |

\_SYM-H |

1 1 1 1 1 |

1 1 1 |

||||

|

-^ 0 ~ t -20 — ” -40 — |

1 1 1 1 1 1 SYM-H |

I 20 - |

||||||||

|

PCN |

PCN |

, 1 1 1 1 |

1 ' 1 |

|||||||

|

4 — 2 — |

1 1 1 ! 1 | PCN |

' I ' i.e - 0.8 - |

||||||||

|

0 — |

, , , 1 1 1 1 1 1 1 yj |

|||||||||

|

” 26.06.1998 ’°” |

—11 21 |

22.00 12:00 13:00 14:00 09.12.1996 21.06.2007 |

||||||||

Рис. 3. Примеры откликов магнитосферы на контакт с ДС при предшествующей контакту северной ориентации Bz 26.06.1998, 09.12.1996, 21.06.2007. Сверху вниз: модуль В ММП, концентрация N плазмы СВ, Bz-компонента ММП (BzGSM), скорость VСВ на 1 а.е., AE, SYM-H и PCN. Прямоугольниками выделены ДС, внутри приведен коэффициент корреляции. По данным OMNI []

Рис. 4. Последовательность развития полярных сияний во время контакта ДС с магнитосферой 26.06.1998. Снимки со спутника Polar с фильтром LBHL

от полудня к полуночи (скорость дрейфа равна 6– 11 км/с [Zhou, Tsurutani, 1999] и достигает широт авроральной зоны в секторе 18–00 ч, где усиливается ионосферный ток, что приводит к наблюдаемой на предполуночной обсерватории отрицательной бухте. После прохождения ДС активность магнитосферы возвращается к невозмущенному уровню.

Диамагнитная структура 09.12.1996

Кратковременная суббуря, отличная от рассмотренной отсутствием сияний на дневной стороне, и также без подготовительной фазы наблюдалась 09.12.1996 в 21:35–22:30 UT (AEmax=240 нТл, ALmax=–200 нТл). Среднее значение Bz-компоненты с 19:00 до 21:30 UT составило 1.59±1.24 нТл, т. е. Bz-компонента в течение 1.5 ч имела преимущественно северное направление. В работе [Tagirov et al., 1998] показано, что начало суббури в 21:40 UT произо- шло на фоне положительной и слабоменяющейся Bz-компоненты ММП.

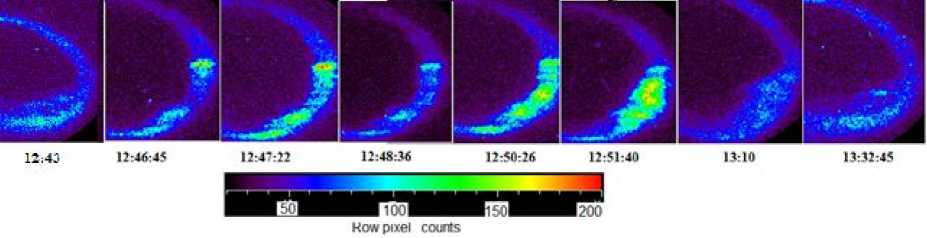

Суббуря начинается внезапным уярчением спокойной дуги сияния на широте ~72° в вечернеполуночном секторе (рис. 6, а ) и двумя всплесками геомагнитных пульсаций Pi2–Pi1B (рис. 6, б ). Последовательность развития сияний показана на рис. 6, в . Виден колебательный характер нарастания АЕ до максимального значения в 249 нТл (рис. 3, б ). Главное отличие от события 26.06.1998 заключается в том, что не зарегистрированы сияния на полуденной стороне, поскольку Polar находился на ночной стороне средних северных широт х ~(–3÷–4) R e , ~21 LT.

Авторы работы [Tagirov et al., 1998] считают, что триггером суббури является резкий скачок динамического давления, а длительность суббури определяют по продолжительности сияний. Снимки Polar UVI (рис. 2 в [Tagirov et al., 1998] ) показывают, что

Рис. 5. Две стадии взаимодействия ДС с магнитосферой: а — 1 стадия. Колебания с нестационарным спектром на сети обсерваторий на дневной стороне, генерирующиеся в результате высыпания частиц из радиационного пояса при резком сжатии на полуденной стороне магнитосферы (Ловозеро, Λ=35°.08, Ф=67°.97; Борок, Λ=38°.33 Ф=58°.03; Монды, Λ=104°.45 Ф=52°.17; мыс Шмидта, CPS, Λ=68°.92 Ф=180°.52); б — распределение энергии ионов и электронов, регистрируемых на спутнике Polar. Время регистрации совпадает с прохождением ДС; в — 2 стадия. Вариация Н -компоненты в обсерватории предполуночного сектора и вариации Bx и By на спутнике GOES-9 вблизи полуночи на оси плазменного слоя

яркость сияний и размеры выпуклости продолжали расти до 22:09 UT. Выпуклость почти исчезла к 22:18 UT. Как видно на рис. 3, б , момент скачка динамического давления совпадает с началом контакта ДС с магнитосферой.

Таким образом, длительность суббури с 21:40 до 22:18 UT совпадает с нашим определением длительности ДС. На рис. 3, б видно, что резкое возрастание АЕ начинается с небольшой задержкой после контакта ДС (прямоугольник) с магнитопаузой. Заметим, что АЕ не возвращается к уровню до начала возмущения, поскольку начинается другая, более интенсивная, суббуря.

Диамагнитная структура 21.06.2007

В статье [Keika et al., 2009] на большом объеме спутниковых и наземных наблюдений исследована суббуря 21.06.2007, взрывная фаза которой началась меньше чем через две минуты после контакта с магнитопаузой скачка динамического давления СВ. Как видно на рис. 3, в , это не просто скачок давления, а начало ДС, в которой коэффициент антикорреляции между N и B равен r =–0.74.

Так же как и в суббуре 09.12.1996, активная фаза начинается без предварительного накопления энергии в хвосте. На рис. 4 статьи [Keika et al., 2009] приведены кеограммы сияний на спутнике Polar в Южном полушарии, которые демонстрируют начало развития суббури в полярных сияниях без предварительной фазы.

В дополнение к данным [Keika et al., 2009] для события 21.06.2007 на рис. 7 мы приводим снимки южной полярной ионосферы, подобные приведенным на рис. 4 цитируемой статьи. В 12:43 UT видно начальное уярчение спокойной дуги, а в 12:46:45– 12:47:22 UT произошло резкое усиление свечения полярных сияний (брейкап) на магнитных широтах 60°–70° и в диапазоне 21–03 MLT. Начало уярчения сияний совпало с контактом ДС с магнитопаузой и резким возрастанием АЕ в 12:46 UT (рис. 3, в). Можно отметить и модуляцию яркости свечения, связанную с вариациями N и B. Вариации параметров СВ и ММП отражаются и в вариациях геомагнитных индексов АЕ и SYM-H на рис. 3, в.

Таким образом, источником суббури 21.06.2007 является ДС. Согласно гипотезе [Keika et al., 2009] , процесс развития этой суббури связан с возникновением и распространением волны сжатия в хвост магнитосферы, которая, как теперь стало ясно, является результатом взаимодействия ДС с магнитопаузой. По мнению [Keika et al., 2009] , распространение волны сжатия не вызвало сжатия флангов магнитосферы. Поэтому авторы считают, что возможным триггером этой суббури явилось индуцированное волной сжатия электрическое поле, направленное на утреннюю сторону магнитосферы, т. е. противоположно конвективному электрическому полю (так называемое поле утро—вечер). Такой альтернативный механизм рассматривался в работе [Araki, 1994] . Отметим, что в качестве основных причин, вызывающих уменьшение конвекции в плазменном слое и последующее развитие суббури, обычно рассматривают либо поворот B z с южного направления

10 100

Рис. 6 . Последовательность развития полярных сияний при взаимодействии с магнитосферой ДС 09.12.1996: снимки сияний спутником Polar c инструмента PO_KO_ UVI ( а ); сонограммы геомагнитных пульсаций с обсерватории Ловозеро ( б ); снимки со спутника Polar с фильтром LBHL ( в )

Рис. 7. Последовательность развития суббури в полярных сияниях 21.06.2007. Снимки сияний выполнены спутником Polar c инструментом PO_KO_UVI

на северное, либо уменьшение By [Lyons et al., 2003, 2005]. Для данного события [Keika et al., 2009] показано, что подобных изменений компонент вектора ММП перед началом суббури не наблюдалось. Согласно временному анализу, выполненному авторами, волна сжатия дошла до хвоста уже после начала суббури. Сделаем дополнительное замечание по поводу внезапного импульса, который рассматривается как триггер суббури в [Keika et al., 2009]. Заметим, прежде всего, что в каталоге [] внезапных начал SSС и SI в указанный день SI не зарегистрированы. Наш анализ данных мировой сети Intermagnet позволяет также предположить, что в рассматриваемый момент регистрируется не SI, а глобальное положительное возмущение, обусловленное сжатием магнитосферы и продолжающееся ~50 мин.

Отметим поведение PCN в трех рассмотренных событиях. Согласно [Трошичев, Сормаков, 2019] , началу развития магнитосферных суббурь всегда предшествует рост индекса. Внезапное начало суббури как правило связано с отчетливым ростом PCN , происходящим в диапазоне 0–10 мин перед началом. Более чем в 75 % случаев суббури начинаются при PCN = 1÷2 мВ/м. Однако в рассмотренных нами случаях рост PCN за 20 мин до начала суббуревого возмущения от ~1 до ~2 мВ/км наблюдался только в случае 26.06.1998. PCN изменялся на уровне ~0.5 мВ/км 09.12.1996, а 21.06.2007 резко уменьшился от 4 мВ/км до 0. Другая общая закономерность рассмотренных суббуревых возмущений — резкое возрастание SYM-H- индекса на 10–50 нТл, по времени нарастания и длительности совпадающее со временем нарастания и длительностью ДС, что характерно при взаимодействии с магнитосферой межпланетных ударных волн и магнитогидродинамических разрывов в плазме СВ.

Общими выводами из анализа взаимодействия ДС с магнитосферой при длительно существующей предшествующей вертикальной компоненте ММП северного направления и в случаях, если в момент контакта не происходит смена направления на южное, могут быть следующие.

-

1. При взаимодействии ДС с магнитосферой генерируются суббуревые возмущения двух типов. Вероятной причиной различия может быть разность скачка концентрации и скорости ее нарастания. При большом и резком скачке концентрации возмущение начинается с сияний на полуденной стороне типа

shock aurora, вызванных высыпаниями частиц из переходной области и последующим их дрейфом на ночную сторону, диполизацией магнитного поля ночной магнитосферы и началом суббури. Типичные примеры отмечаются 26.06.1998 (10:11 UT), 01.08.1998 (16:19 UT), 15.06.2000 (01:02 UT) и др.

-

2. В случаях, когда контакт с ДС не приводит к возбуждению на полуденной стороне сияний типа shock aurora, суббуря начинается в результате генерации волны сжатия, распространения ее в хвост магнитосферы и триггерирования суббури за счет того, что скачок ММП приводит к возрастанию электрического поля утро—вечер и возрастанию поступления энергии внутрь магнитосферы

-

3. Длительность таких изолированных суббурь примерно совпадает с длительностью ДС, а интенсивность не превышает АЕ ~500 нТл.

Особенности отклика второго типа на взаимодействие ДС с магнитосферой. Результаты наблюдений

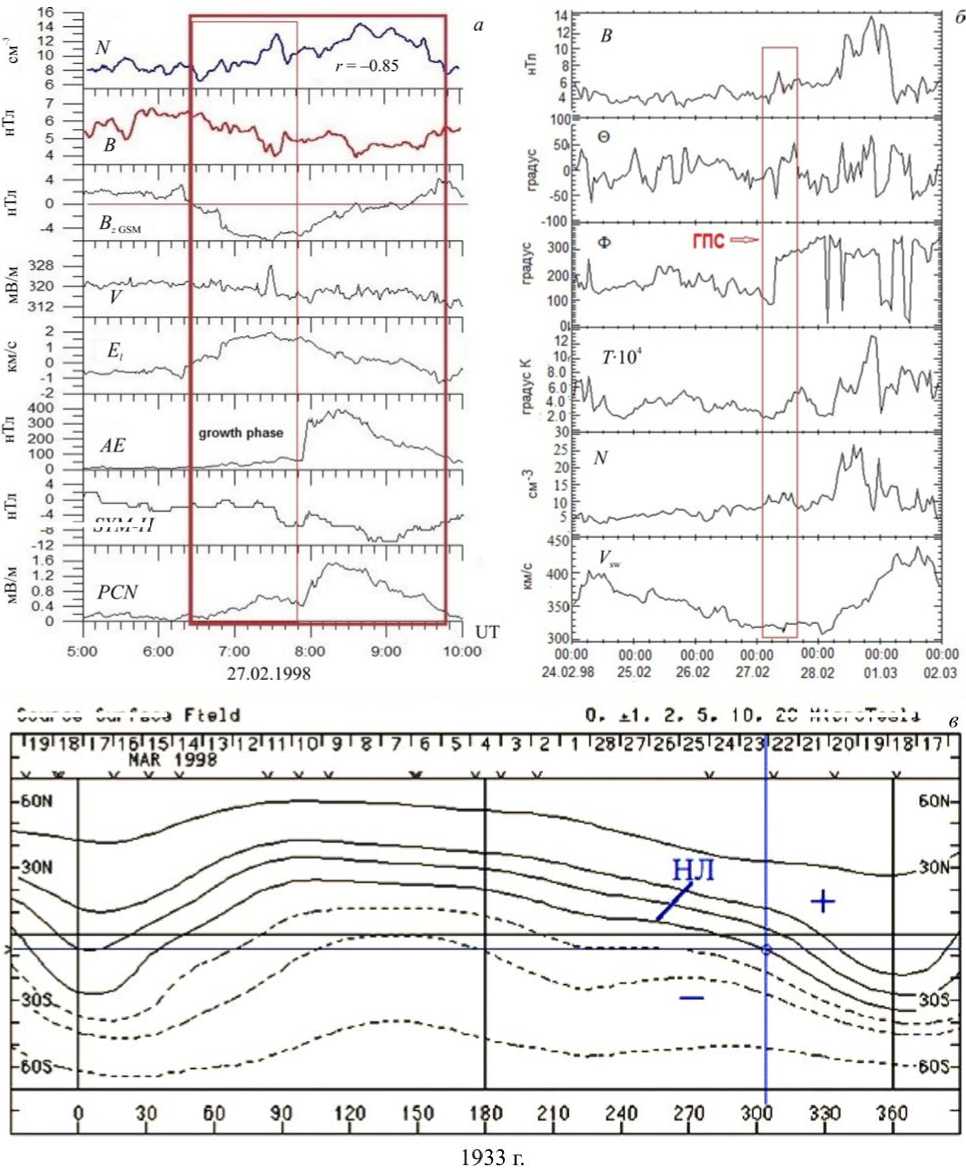

Случаи откликов, в которых в течение длительного (больше 1 ч) времени регистрировалась вертикальная компонента ММП северного направления, а момент смены направления B z на южное до значений –3÷–10 нТл совпадал с началом ДС, отнесем ко второму типу. После резкого отклонения к югу, Bz плавно (до ~3 ч) возвращается к положительному направлению в течение суббури (рис. 8, а ). Дата этого события 27.02.1998 взята из [Janzhura et al., 2007] . Подобные события представлены также на рис. 9, а – в .

Длительность суббуревого возмущения совпадает с длительностью ДС. Динамика откликов второго типа подобна динамике развития классической суббури по наличию предварительной фазы, которая начинается в момент контакта ДС с магнитосферой и смены направления B z .

Прежде чем перейти к анализу отклика данного типа на взаимодействие ДС с магнитосферой на 1 а.е., покажем на его примере, каким образом может осуществляться отождествление источника ДС на Солнце.

На рис. 8, б показаны изменения параметров СВ с часовым разрешением с 24.02.1998 до 02.03.1998, это включает интервал времени интересующей нас ДС (показан вертикальными линиями). О том, что этот участок связан с поясом стримеров, свидетельствует наличие в его окрестности изменения на ~180° азимутального магнитного поля Ф от ~90° до ~270°, т. е. секторной границы ММП.

Для отождествления его источника на Солнце будем исходить из следующего установленного и экспериментально проверенного положения [Eselevich et al., 2007] : источник на поверхности Солнца должен располагаться в окрестности точки пересечения пояса стримеров с эклиптикой. На синоптической карте поясу стримеров соответствует нейтральная линия (НЛ) (жирная сплошная линия НЛ на рис. 8, в ) глобального магнитного поля, разделяющая положительную (сплошные кривые) и отрицательную (штриховая линия) полярности поля на рис. 8, в . Видно, что в момент времени t 0 (23.02.1998, ~01:00 UT) окрестность точки пересечения НЛ с эклиптикой (выделена кружком) проходит центральный меридиан (вертикальная прямая). Эта область НЛ является источником медленного СВ, время прихода которого на орбиту Земли t Earth можно рассчитать по формуле [Eselevich et al., 2007]

t Earth ≈ t 0 +4.6·104/ V , (1)

где V — скорость рассматриваемого участка медленного СВ на 1 а.е. (км/с).

Согласно рис. 8, б , на орбите Земли скорость медленного СВ в ДС V ~320 км/c. Поэтому время пролета по формуле (1) составит ~6 сут, что соответствует t Earth~4 ч 29 февраля 1998 г. Это с точностью до 1.5 сут или 25 % от времени пролета соответствует положению секторной границы ММП на рис. 8, б . Такая точность допустима с учетом малого наклона к экватору рассчитанной в потенциальном приближении НЛ на рис. 8, в , тем более что в диапазоне, как минимум, от 26.02.1998 (00:00 UT) до 29.02.1998 (10:00 UT) другие секторные границы отсутствуют. Из рис. 8, в видно, что рассматриваемая ДС с секторной границей ММП составляет часть гелиосферного плазменного слоя (ГПС), который выделяется повышенной концентрацией с N > 10±2 см-3 и сравнительно небольшой V ~320-450 км/c.

Установив солнечный источник ДС, рассмотрим ее магнитосферный отклик. На рис. 8, а видно, что в отличие от магнитосферных откликов первого типа, после предшествующей длительной (1.5 ч) B z северного направления на границе ДС в 06:25 происходит поворот вертикальной компоненты ММП к югу. Этот момент совпадает с началом ДС, которое определяется по антикорреляции между В и N ( r =–0.85), которые взяты из наблюдений на спутнике АСЕ. Время начала ДС пересчитано с учетом движения структуры от спутника.

По вариации АЕ магнитосферный отклик можно определить как суббурю по динамике развития, близкой к классической суббуре. На рис. 8, а видно наличие подготовительной фазы (growth phase) длительностью ~1 ч. На вариации АЕ и AL наложены флуктуации с периодом ~5–15 мин. Такие флуктуации определяются как длиннопериодные пульсации Pi3 (Ps6), связанные с суббурями [Нишида, 1980] . Наличие флуктуаций с большими периодами (30– 120 мин) свойственно также и пилообразным суббурям [Troshichev et al., 2011] .

Представленные данные на рис. 8 показывают, что энергия ДС ГПС, источником которой является пояс стримеров, при столкновении с магнитосферой

Земли вызывает магнитосферный отклик в виде изолированной суббури. Длительность суббури совпадает с длительностью ДС. Другими словами, энергетика рассмотренной суббури определяется не только энергией, накапливаемой в хвосте магнитосферы в результате пересоединения силовых линий ММП и геомагнитного поля, но и поступлением в магнитосферу кинетической энергии ДС СВ в подготовительную фазу.

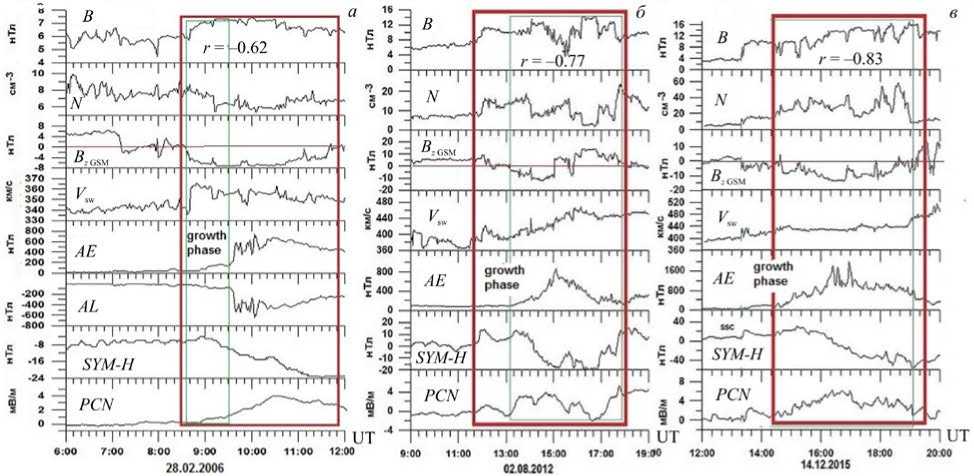

Подтверждения особенностей магнитосферного отклика второго типа приведены на рис. 9. Здесь так же как и в рассмотренном примере на рис. 8, предварительная фаза суббури начинается после поворота B z к югу и начала контакта ДС с магнитосферой. Другая особенность заключается в совпадении начал суббурь с падением SYM-H , т. е. усилением кольцевого тока, что отличает этот отклик от отклика первого типа, при котором происходит резкий рост SYM-H из - за усиления токов на магнитопаузе, вызванного сжатием магнитосферы. Напротив, резкое падение SYM-H является отражением усиления кольцевого тока и начала магнитной бури. Наибольшее отрицательное значение SYM-H =–60 нТл наблюдалось для отклика на ДС 14.12.2015, когда концентрация СВ в структуре варьировала от 20 до 60 см–3. В этот день АЕ достиг ~2000 нТл при постоянстве V СВ~400 км/с (рис. 9, в ). До начала суббурь РСN не превышает 0.5 мВ/м и возрастает до 4 мВ/м синхронно с ростом АЕ . Такая закономерность изменения РСN не согласуется с результатами работы [Troshichev et al., 2011] , где показано, что в 75 % случаев взрывная фаза суббури начинается при PCN = 1÷2 мВ/м независимо от длительности фазы роста и типа суббури.

Выводы из анализа отклика второго типа на взаимодействие ДС с магнитосферой

Главная особенность магнитосферного отклика второго типа заключается в совпадении моментов контакта ДС с магнитосферой и смены знака полярности вертикальной компоненты ММП. Вторая особенность заключается в наличии подготовительной фазы от момента смены полярности до начала суббуревого возмущения. Поэтому магнитосферный отклик второго типа на контакт с ДС наиболее близок понятию суббури. Важно подчеркнуть, что в рассмотренных случаях энергетика суббури обеспечивается двумя источниками — кинетической энергией, приносимой ДС, и энергией, накапливаемой в хвосте магнитосферы за счет классического механизма пересоединения геомагнитного и межпланетного полей.

Особенности отклика третьего типа на взаимодействие ДС с магнитосфой. Результаты наблюдений

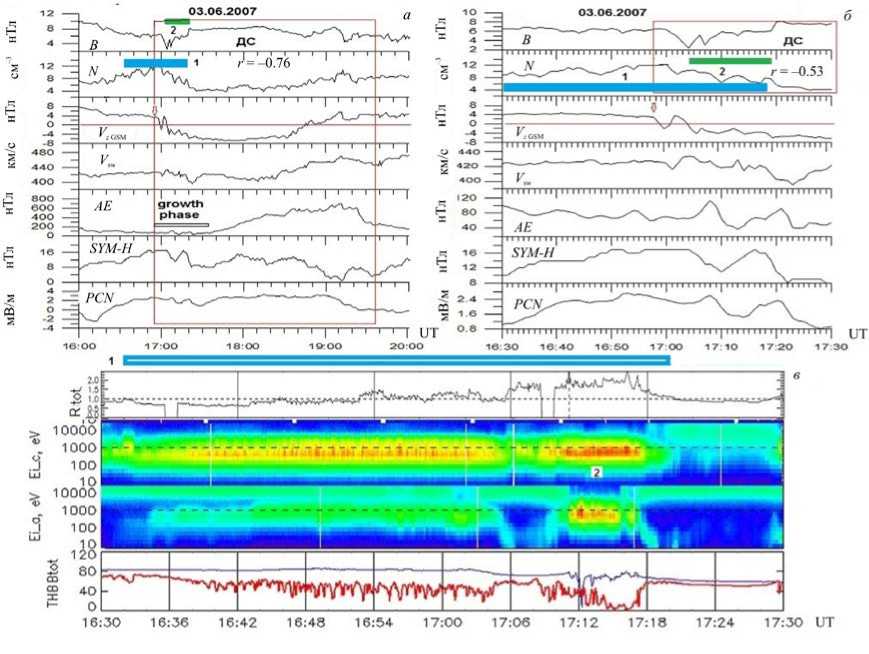

Главным признаком откликов третьего типа является большое отрицательное значение (–10÷0 нТл) B z в течение часа перед контактом с ДС. Как видно на рис. 10, а–в , приход к Земле ДС на фоне предшествующей большой отрицательной B z вызывает резкое возрастание магнитной возмущенности во всей магнитосфере. Происходит усиление кольцевого тока, токов в авроральной зоне и полярной шапке, что отра-

" SYM-H

Source Surface

20 MtcroTeal*

Рис. 8. Магнитосферный отклик второго типа (а) на взаимодействие с ДС медленного СВ 27.02.1998. Жирным прямоугольником выделена вся ДС, а тонким прямоугольником — часть ДС, совпадающая с длительностью подготовительной фазы изолированной суббури. Сверху вниз: модуль В ММП, концентрация N плазмы СВ, Bz-компонента ММП (BzGSM), скорость VСВ на 1 а.е., индексы AE, SYM-H и PCN. ДС выделены прямоугольниками, внутри приведен коэффициент корреляции. Growth phase — подготовительная фаза. Участок пояса стримеров (б) на орбите Земли или гелиосферный плазменный слой ГПС (выделен прямоугольником). Сверху вниз: модуль ММП, широтный угол Θ, азимутальный угол Ф ММП, температура плазмы СВ, концентрация плазмы СВ, скорость СВ. Получено по данным OMNI []. Синоптическая карта (в) кэррингтоновского оборота 1933 для магнитного поля Солнца, рассчитанного в потенциальном приближении []: сплошные кривые — положительная полярность, пунктир — отрицательная полярность, НЛ — нейтральная линия глобального магнитного поля Солнца; кружок — окрестность точки пересечения НЛ с эклиптикой

Рис. 9. Примеры магнитосферного отклика второго типа 28.02.2006, 02.08.2012, 04.12.2015. Сверху вниз: модуль В ММП, концентрации N плазмы СВ, Bz-компонента ММП (Bz GSM), скорости СВ на 1 а.е. (Vsw), AE-, SYM-H- и PCN-индексы. ДС выделены прямоугольниками, внутри которых дано значение коэффициента корреляции. Growth phase — подготовительная фаза. По данным OMNI []

жается в резком возрастании SYM-H , АЕ и РСN , совпадающим по времени с моментом контакта ДС с магнитосферой. Длительность суббуревых возмущений совпадает с длительностью ДС.

Наиболее яркий случай — это событие 23.12.2002, в котором усиление авроральной активности достигает величины 1200 нТл (рис. 10, в ). При этом пространственные и временные масштабы ДС в СВ и ДС в переходном слое оказываются близкими, что означает проникновение ДС в переходный слой через околоземную головную ударную волну [Karlsson et al., 2015] . Резкое возрастание индексов, совпадающее по времени с длительностью ДС наблюдается для событий 21.04.1997, 05.04.2006 на рис. 10, а – в , а также для событий 20.12.2011, 27.11.10, которые здесь не приведены, но нами исследованы. Во всех рассмотренных случаях третьего типа виден колебательный характер изменений АЕ -индекса с периодами от 20 до 60 мин, что позволяет отнести суббуревые возмущения к пилообразным. Во всех рассмотренных случаях контакт ДС с магнитосферой происходит на фоне значительной предшествующей магнитной возмущенности магнитосферы, поэтому предварительную фазу возмущения выделить не удается или начало предварительной фазы необходимо отсчитывать от высокого предшествующего уровня активности. Обращает на себя внимание и большие значения индекса PCN (>2.5 мВ/км) во всех рассмотренных событиях.

Выводы из анализа отклика третьего типа на взаимодействие ДС с магнитосферой

Главная особенность отклика третьего типа на взаимодействие ДС с магнитосферой заключается в резком возрастании магнитосферной возмущенно-сти и усилении токовых систем, определяемых ин- дексами SYM-H, AE и PCN. Другая особенность — наличие длиннопериодных (8–25 мин) флуктуаций SYM-H- и AE-индексов, что позволяет отнести этот тип отклика к sawtooth суббурям. Продолжительность магнитосферного отклика равна длительности поступления кинетической энергии ДС в магнитосферу.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приведенные наблюдения показывают, что энергетика суббури определяется не только традиционным механизмом пересоединения силовых линий геомагнитного и межпланетного полей, но и поступлением кинетической энергии СВ, переносимой диамагнитными структурами. Механизм передачи зависит от направления вертикальной компоненты ММП. В случае северной ориентации, предшествующей моменту контакта с ДС и не меняющей направления после контакта, наблюдаются 2 вида суббуревых возмущений. В первом случае происходит сжатие магнитосферы и прохождение плазмы солнечного ветра в дневной касп. В результате на дневной стороне магнитосферы наблюдаются полярные сияния типа shock aurora, высыпание частиц из радиационных поясов и возбуждение геомагнитных пульсаций герцового диапазона с нестационарным динамическим спектром. По мере дрейфа плазмы на ночную сторону и в результате диполизации магнитных силовых линий происходит высыпание частиц плазменного слоя из хвоста и резкое усиление токов западного электроджета. Полярные сияния распространяются по всему авроральному овалу.

Второй вид суббуревых возмущений при положительном значении B z -компоненты связан с генерацией волны сжатия, распространения ее в хвост магнитосферы и триггерирование суббури. Возможно, что при таких условиях эффективными могут быть

Рис. 10. Три примера отклика третьего типа на взаимодействие ДС с магнитосферой 21.04,1997, 05.04.2006, 23.12.2002. Сверху вниз: зависимости от времени модуля ММП (В), концентрации плазмы СВ (N), Bz-компоненты ММП (BzGSM), скорость V СВ на 1 а.е., AE, SYM-H и PCN. ДС выделены прямоугольниками, внутри приведен коэффициент корреляции. По данным OMNI []

сразу два механизма закачки энергии в магнитосферу: быстрый, связанный с давлением, и медленный, связанный с электромагнитной индукцией в результате воздействия положительного электрического поля, индуцированного в межпланетной (МП) среде.

Эта идея согласуется с заключениями, данными в статье [Пархомов и др., 2011] о том, что сжатие магнитосферы приводит к возрастанию энергии частиц плазменного слоя и усилению глобальных токовых систем. Скачок ММП приводит к возрастанию электрического поля утро—вечер и возрастанию поступления энергии внутрь магнитосферы. Сжатие магнитосферы приводит к возрастанию питч-угловой диффузии электронов плазменного слоя и возрастанию активности сияний.

Суббуревые возмущения второго типа по морфологическим признакам и динамике развития близки к классической суббуре. В этом случае одновременно с контактом ДС с магнитосферой происходит поворот к югу вертикальной компоненты ММП, которая больше часа до контакта имела северное направление. Накопление энергии в хвосте магнитосферы происходит от двух источников — переноса магнитной энергии пересоединения и поступающей в магнитосферу части кинетической энергии СВ. В этой связи сошлемся на работы [Lundin et al., 2003; Dmitriev, Suvorova, 2015] , в которых показана возможность импульсивного прохождения плазмы СВ через дневную магнитопаузу посредством джетов. По оценкам [Dmitriev, Suvorova, 2015] средний поток плазмы в проникающих джетах составляет ~3·108 см–2 с–1, что в 1.5 раза превышает поток СВ.

Пример наблюдения магнитосферного отклика второго типа, во время которого наблюдался крупномасштабный джет [Dmitriev, Suvorova, 2015], проникающий из магнитослоя в магнитосферу при контакте с ДС, показан на рис. 11, а–в. Контакт магнитосферы с ДС начинается в 15:20 UT. В этот момент происходят скачки концентрации СВ, модуля и вертикальной компоненты ММП (Bz изменяется от –4 до +2 нТл). С 16:30 до 19:30 UT наблюдается ДС (r=–0.75). В 16:53 UT происходит резкий скачок Bz к югу, который по времени совпадает с началом регистрации джета. THEMIS-C 3 июня 2007 г. в 16:53– 17:20 UT наблюдал в переходном слое плотность потока энергии, которая оказалась выше, чем плотности потока энергии набегающего СВ, который наблюдался межпланетным монитором АСЕ, так что их отношение Rtot>1. На рис. 11, а–в этот интервал обозначен цифрой 1. В это же самое время спутник THEMIS-А наблюдал проникновение внутрь магнитосферы плазмы переходного слоя с энергиями порядка сотен электронвольт. В 17:11–17:16 UT THEMIS-А наблюдал собственно джет, который существенно возмущал стационарное геомагнитное поле. Таким образом, 3 июня 2007 г. в 16:53– 17:20 UT отмечалась генерация крупномасштабного джета, взаимодействие которого с магнитопаузой привело к проникновению плазмы переходного слоя внутрь дневной магнитосферы. Можно сделать предположение, что проникновение этого джета в магнитосферу одновременно с поворотом Bz к югу послужило триггером начала суббури.

Магнитосферные отклики третьего типа наблюдаются в случаях, когда ДС распространяется на фоне больших значений вертикальной компоненты южного направления. Тогда наблюдаются интенсивные суббури ( АЕ~ 2000 нТл), сопровождащиеся флуктуациями токов с периодами ~20–60 мин, что свойственно суббурям пилообразного типа [Troshichev et al., 2011] при постоянстве скорости медленного СВ.

Авторы выражают искреннюю благодарность NASA CDAWEB за предоставление данных OMNI

Рис. 11. Магнитосферный отклик второго типа на взаимодействие с ДС, в котором спутниками THEMIS 3 июня 2007 г. в 16:32–17:20 UT зарегистрировано проникновение плазмы из переходного слоя в магнитосферу. Цифрой 2 обозначен весь джет, а цифрой 1 — его наиболее интенсивная часть. Сверху вниз (а): модуль В ММП, концентрация N плазмы СВ, Bz-компонента ММП (BzGSM), скорость VСВ на 1 а.е., AE, SYM-H, PCN. Прямоугольником выделена ДС, внутри приведен коэффициент корреляции. По данным OMNI []. Фрагмент рис. 11, а, соответствующий интервалу наблюдения джета (б). Сверху вниз (в): отношение общей плотности потока энергии Rtot в переходном слое и в СВ по данным спутников THEMIS-C и АСЕ соответсвенно; спектрограмма ионов по данным спутника THEMIS-С; спектрограмма ионов по данным спутника THEMIS-А; напряженность магнитного поля по данным спутника THEMIS-C (красная кривая) и THEMIS-А (синяя кривая)

спутников ACE, Wind, Polar, GOES-8, GOES-9, THEMIS, «Интербол-1». Авторы благодарят руководителей, разработчиков приборов и руководителей экспериментов, проводимых на этих спутниках, за возможность использования данных. Работа В.А. Пархомова и Т.И. Ведерниковой выполнена в рамках целевой комплексной программы научных исследований и инновационных разработок ФГБОУ ВО «БГУ» на 2015–2020 гг. «Системный анализ и методы обработки информации в космических исследованиях». Участие Пархомова В.А. в работе поддержано грантом РФФИ в рамках научного проекта № 18-55-52006 MHTa. Работа Еселевич В.Г. и Еселевич М.Г. выполнена в рамках Государственного задания на 2018 г. № 007-00163-18-00 от 12.01.2018. Работа Суворовой А.В. поддержана грантами MOST 07-2811-M-008-1514 и MOST 106-2111-M-008-030-MY3 Национального центрального университета Тайваня. Работа Дмитриева А.В. частично поддержана грантами MOST 107-2111-M-008-011 и 107-2923-M-008-001-MY3/18-55-52006MHT_a.

Список литературы Классификация магнитосферных откликов на взаимодействие с диамагнитными структурами медленного солнечного ветра

- Воробьев В.Г., Антонова Е.Е., Ягодкина О.И., Зверев В.Л. Влияние скорости и плотности плазмы солнечного ветра на интенсивность изолированных магнитосферных суббурь // Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58, № 3. С. 311-323. DOI: 10.7868/S001679401803001X

- Еселевич В.Г. Диамагнитные структуры - основа квазистационарного медленного солнечного ветра // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 3. С. 36-49. DOI: 10.12737/szf-53201904

- Еселевич М.В., Еселевич В.Г. Фрактальная структура гелиосферного плазменного слоя на орбите Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 3, С. 347-358.

- Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир, 1980. 222 с.

- Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Дмитриев А.В. и др. О роли скачков давления солнечного ветра в процессах инициации и управления магнитосферной суббурей // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 18. С. 109-122.

- Пархомов В.А., Еселевич В.Г., Еселевич М.В. и др. Диамагнитные плазмоиды как составная часть диамагнитных структур медленного солнечного ветра и их воздействие на магнитосферу Земли // Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 4. С. 42-54.

- DOI: 10.12737/szf-54201905

- Трошичев О.А., Сормаков Д.А. PC-индекс как показатель энергии солнечного ветра, поступающей в магнитосферу // Проблемы Арктики и Антарктики. 2019. Т. 65, № 3.

- DOI: 10.30758/0555-2648-2019-65-3-275-299

- Яхнин А.Г., Титова Е.Е., Демехов А.Г. и др. Одновременные наблюдения ЭМИЦ и КНЧ/УНЧ волн и высыпаний энергичных частиц во время множественных сжатий магнитосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59, № 6. С. 714-726.

- DOI: 10.1134/S0016794019060142

- Akasofu S.-I. The development of the auroral substorm // Planetary Space Sci. 1964. V. 12. P. 273.

- Akasofu S.-I. The solar wind-magnetosphere energy coupling and magnetospheric disturbances // Planetary Space Sci. 1980. V. 28, iss. 5. P. 495-509.

- DOI: 10.1016/0032-0633(80)90031-8

- Araki T. A physical model of the geomagnetic sudden commencement // Solar Wind Sources of Magnetospheric ULF Waves. 1994. V. 81, Р. 183-200. AGU, Washington.

- Clauer C.; Cai X.; Welling D.; DeJong A., Henderson M. Characterizing the 18 April 2002 storm-time sawtooth events using ground magnetic data // J. Geophys. Res. 2006. V. 111, A04S90.

- DOI: 10.1029/2005JA011099

- Dmitriev A.V., Suvorova A.V. Large-scale jets in the magnetosheath and plasma penetration across the magnetopause: THEMIS observations // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015. V. 120, iss. 6.

- DOI: 10.1002/2014JA020953

- Eselevich M.V., Eselevich V.G., Fujiki K. Streamer belt and chains as the main sources of quasi-stationary slow solar wind // Solar Phys. 2007. V. 240. P. 135.

- Huang C.-S., Reeves G. D., Borovsky J. E., et al. Periodic magnetospheric substorms and their relationship with solar wind variations // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N A6. P. 1255.

- DOI: 10.1029/2002JA009704

- Janzhura A., Troshichev O., Stauning P. Unified PC indices: Relation to isolated magnetic substorms // J. Geophys. Res. 2007. V. 112, iss. A9. CiteID A09207.

- DOI: 10.1029/2006JA012132

- Karlsson T., Kullen А., Liljeblad E., et al. On the origin of magnetosheath plasmoids and their relation to magnetosheath jets // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015. V. 120, iss. 9. P. 7390-7403.

- DOI: 10.1002/2015JA021487

- Keika K.R., Nakamura W., Baumjohann W., Angelopoulos V. Substorm expansion triggered by a sudden impulse front propagating from the dayside magnetopause // J. Geophys. Res. Atmos. 2009. V. 114, N 6.

- DOI: 10.1029/2008JA013445

- Lundin R., Sauvaud J.-A., Rème H. Evidence for impulsive solar wind plasma penetration through the dayside magnetopause // Ann. Geophys. 2003. V. 21. P. 457-472.

- Lyons L.R., Liu S., Ruohoniemi J.M., et al. Observations of dayside convection reduction leading to substorm onset // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2003. V. 108, iss. A3. P. 1119.

- DOI: 10.1029/2002JA009670

- Lyons L.R., Lee D.-Y., Wang C.-P., Mende S.B. Global auroral responses to abrupt solar changes: Dynamic pressure, substorms and null events // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2005. V. 110, iss. A08208.

- DOI: 10.1029/2005JA011089

- McPherron R.L., Weygand J.M., Tung-Shin Hsu. Response of the Earth's magnetosphere to changes in the solar wind // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2008. V. 70, N 2. P. 303-315.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2007.08.040

- O'Brien T.P., McPherron R.L. Seasonal and diurnal variation of Dst dynamics // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A11.

- DOI: 10.1029/2002JA009435

- Parkhomov V.A., Riazantseva M.O., Zastenker G.N. Local amplification of auroral electrojet as a response to a sharp solar wind pressure pulse // Planetary Space Sci. 2005. V. 53, iss. 1-3. P. 265-274.

- Parkhomov V.А., Borodkova N.L., Eselevich V.G., et al. Solar wind diamagnetic structures as a source of substorm-like disturbances // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 181. Pt. A. P. 55-67.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2018.10.010

- Spann J.F., Brittnacher M., Elsen R., et al. Initial response and complex polar cap structures of the aurora in response to the January 10, 1997 magnetic cloud // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25, N 14. P. 2577-2580.

- Tagirov V.R., Arinin V.A., Meng C.I., et al. Comparison of two substorm onsets on the basis of coordinated ground-satellite observations // International Conference on Substorms-4. Japan, March 9-13, 1998. P. 339-342. Terra Scientific Publishing Company, Tokyo, Japan, 1998.

- Troshichev O., Janzhura A., Stauning P. Unified PCN and PCS indices: Method of calculation, physical sense and dependence on the IMF azimuthal and northward components // J. Geophys. Res. 2006. V. 111, N A05208. 2010.1029/ 202005JA011402.

- DOI: 10.1029/202005JA011402

- Troshichev O., Stauning p., Liou K., Reeves G. Saw-tooth substorms: Inconsistency of repetitive bay-like magnetic disturbances with behavior of aurora // Adv. Space Res. 2011. V. 47. P. 702-709.

- Vorobjev V.G., Antonova E.E., Yagodkina O.I. How the intensity of isolated substorms is controlled by the solar wind parameters // Earth, Planets and Space. 2018. V. 70. P. 148.

- DOI: 10.1186/s40623-018-0922-5

- Zhou X., Tsurutani B.T. Rapid intensification and propagation of the dayside aurora: Large scale interplanetary pressure pulses (fast shocks) // Geophys. Res. Lett. 1999. V. 26, iss. 8. P. 1097-1100. DOI: 0.1029/1999GL900173.

- URL: https://cdaweb.sci.gsfc.nasa.gov/cdaweb/istp_public (дата обращения 20 мая 2020 г.).

- URL: http://pgia.ru/content/site/pages/PGI-DATA/List-substorms_rus.pdf (дата обращения 20 мая 2020 г.).

- URL: http:// cdaweb.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/eval2.cgi (дата обращения 20 мая 2020 г.).

- URL: http://space-weather.ru/ru/node/32 (дата обращения 20 мая 2020 г.).

- URL: http://www.obsebre.es/en/rapid (дата обращения 20 мая 2020 г.).

- URL: http://wso.stanford.edu (дата обращения 20 мая 2020 г.).