Классификация реликтовых растений центральной части Приволжской возвышенности

Автор: Саксонов С.В., Сенатор С.А., Конева Н.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложена ботанико-географическая классификация реликтовых видов растений центральной части Приволжской возвышенности.

Реликты, сосудистые растения, центральная часть приволжской возвышенности

Короткий адрес: https://sciup.org/148200350

IDR: 148200350 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Классификация реликтовых растений центральной части Приволжской возвышенности

Проблема выявления и классификации реликтов сосудистых растений, несмотря на свою актуальность, все еще далека от решения. В литературе с определенной периодичностью появляются работы с критической оценкой современного реликто-ведения [1, 2]. Остаются так и неясными ни критерии выделения реликтов, ни методы определения времени вхождения растений (возраста реликтов) в тот или иной флористический комплекс. К сожалению, следует констатировать, что дискуссия по этим важным ботанико-географическим вопросам, так активно развивавшаяся в середине XX в., в отечественной литературе на современном этапе сошла на нет.

Фундаментальным источником по этой проблеме является сборник статей «Материалы по истории флоры и растительности СССР», изданных ботаническим институтом АН СССР им. В.Л. Комарова в 1941-1963 гг. [3-6].

Ранее в наших работах [7, 8] была предпринята попытка через выяснение дизъюнкций в ареалах растений Среднего Поволжья определить время и причину разрывов и сформировать представления о времени вхождения в местную флору тех или иных реликтовых видов.

Для центральной части Приволжской возвышенности накоплено довольно много литературных источников, затрагивающих эту проблему, обзор которых опубликован [9].

Учитывая современные представления о ходе палеогеографических процессов, происходивших в Среднем Поволжье и на Русской равнине [10], принимая во внимание различные точки зрения о происхождении реликтов [9] и анализируя распространение растений в настоящее время, мы предлагаем в классификационной форме (табл.) систематизацию сведений о реликтовых видах растений флоры центральной части Приволжской возвышенности.

Наиболее древняя группа реликтов для изучаемой территории – плиоценовая. О сохранности более древних флор говорить не приходится, поскольку в миоцене началось похолодание резко изменившее облик ландшафтов. Другие геологиче-

ские эпохи – плейстоцен и, естественно, голоцен, нанесли отпечаток на растительный покров и имеют ключевое значение для понимания флорогенетических процессов

В методическом отношении для классификации реликтов мы выбрали 3 базовых параметра: принадлежность к долготным и эколого-ценотическим группам и определение потока миграции.

В связи с тем, что определяющим для миграции растений является условия географической среды и, прежде всего, климат, то вслед за этим изменялись и ландшафтные зоны.

Современные исследования, основанные на моделях потепления климата, разработанные Э.Г. Ко-ломыцом для Волжского бассейна [11, 12], показывают, что в условиях изменения климата довольно быстро происходят изменения сначала в структуре, а потом и в топографии природно-климатических зон. Однако изменение условий происходит не строго меридионально, а с отклонением. Следовательно, при похолодании эти процессы будут происходить симметрично.

Отсюда становится очевидным, что для восстановления условий существования растительности на Приволжской возвышенности в историческом прошлом важное место будет занимать выявление долготных групп и распределение элементов флоры по этим категориям. Так, например, среди реликтов Приволжской возвышенности в группе бореальных – 44 вида, неморальных – 15, лесостепных – 8, степных – 44.

Учитывая консервативность видов к тем или иным экологическим и ценотическим условиям, для анализа реликтов представляет особый интерес распределение растений по эколого-ценотическим группам.

Большинство реликтов связано с горными степями, лесами и болотами, небольшое их число приурочено к опушкам и лугам и песчаным степям. И это логично, поскольку на Приволжской возвышенности именно эти типы растительности являются древнейшими по происхождению, равно как и биотопы, ими занимаемые.

Климатические изменения открывали поток для миграции видов из иных ботанико-географических зон (из других флористических комплексов, порой значительно удаленных друг от друга).

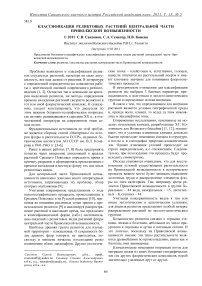

Таблица . Классификация реликтов центральной части Приволжской возвышенности

|

1 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 1 |

|

Lathyrus niger (L.) Bernh. Mercurialis perennis L. |

|||||

|

3 к с Щ н и о и Щ ч |

>s S к 5 S 8 |

лесостеп ная |

Salvia glutinosa L. |

||

|

И ’s СУ |

лесная |

Laser trilobum (L.) Borkh |

Bromopsis benekenii (Lange) Holub Cotoneaster alaunicus Golits. Corydalis solida (L.) Clairv. Lactuca quercina L. |

||

|

Я’я Я >s с 2 |

водная |

Salvinia natans (L.) Аll. |

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze |

||

|

к с Щ н и |

к |

горностепная |

Alyssum lenense Adams. Artemisia salsoloides Willd. Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. Kochia prostrata (L.) Schrad. Matthiola fragrans Bunge Ranunculus polyrhizos Steph. Scabiosa isetensis L. Stipa korshinskyi Roshev. Valeriana tuberosa L. |

||

|

опушечностепная |

Artemisia sericea Weber ex Stechm |

||||

|

собствен но степная |

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski |

Allium lineare L. Allium strictum Schrad. Caragana frutex (L.) C. Koch |

|||

|

псаммо-фитно-степная |

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |

||||

|

луговостепной |

Argusia sibirica (L.) Dandy Gagea liotardii (Sternb.) Schult. et Schult. fil. |

||||

|

к 5 & |

горностепная |

Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. Elytrigia pruinifera (Nevski) Nevski |

Astragalus helmii Fish. Cephalaria uralense (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. Oxytropis floribunda (Pall.) DC. Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Frdtsch |

||

|

к 1S & 2 |

горностепная |

Aster alpinus L. Globularia punctata Lapeyr. Helianthemum nummularium (L.) Mill. Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel. Juniperus sabina L. |

Ferula caspica Bieb. Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. ex Dobrocz. Polygala sibirica L. |

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge Ephedra distachya L. Buschia lateriflora (DC.) Ovcz. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. Scorzonera austriaca Willd. |

|

|

собствен но степная |

Salvia aethiopis L. |

||||

|

псаммо-фитно-степная |

Linaria genistifolia (L.) Miller Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Trachomitum sarmatiense Woodson |

Современная реликтовая флора Приволжской возвышенности несет черты азиатских флор, область распространения которых была максимальной в плейстоцене. Уральский поток миграции также нашел отражение в реликтовой структуре изучаемой флоры, но поскольку по времени он был непродолжительный, число этих реликтов не так уж и велико.

Наиболее существенен вклад в сохранение реликтов иммигрировавших (в зависимости от палеоусловий) с севера или юга Европы.

Таким образом, с единых методических подходов, нами предпринята попытка систематизации накопленных сведений по древнему элементу флористического комплекса центральной части Приволжской возвышенности. Исследования по этой проблематике не окончены и требуют регулярного обсуждения.

Из сказанного можно сделать общие выводы.

-

1. При отсутствии палеоботанических артефактов современные методы ботаникогеографического и экологического анализа являются основными при разработке реликтовой проблемы.

-

2. Основными условиями для консервации реликтов являются рефугиумы. Это, как правило, возвышенные территории со сложным рельефом и разнообразными условиями, например, центральная часть Приволжской возвышенности.

-

3. Выявить полный комплекс реликтовых видов в настоящих условиях представляется невозможным в связи с чем, корректнее говорить о реликтовом ядре как некоей выборке из потенциальнореликтового пула флоры.

Список литературы Классификация реликтовых растений центральной части Приволжской возвышенности

- Еленевский А.Г., Радыгина В.И. О понятии «реликт» и реликтомании в географии растений//Бюл. МОИП. Отд. биол. 2002. Т.107, вып. 3. С.39-49.

- Казакова М.В., Тихомиров В.Н. О мнимых реликтах на Среднерусской возвышенности//Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1984. Т. 89, вып. 5. С. 102-117.

- Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып. 1. М.-Л., 1941. 413 с.

- Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып. 2. М.-Л., 1946. 560 с.

- Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып. 3. М.-Л., 1958. 480 с.

- Материалы по истории флоры и растительности СССР. Вып. 4. М.-Л., 1963. 588 с.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В. Виды с дизъюнктивным ареалом в Самарско-Ульяновском Поволжье//Территориальные исследования: цели задачи и перспективы. Биробиджан, 2009. С. 37-39.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В. Причины дизъюнкций ареалов растений в Самарско-Ульяновском Поволжье (в порядке дискуссии)//Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы. V Любищевские чтения. Тольятти, 2010. С. 180-189

- Конева Н.В., Саксонов С.В. Реликтовые элементы во флоре Самарской Луки: обзор работ//Экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья. Тольятти, 2011. С. 52-59.

- Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24-8 тыс.л.н.). М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2008. 556 с.

- Коломыц Э.Г. Бореальный экотон и географическая зональность. Атлас-монография. М.: Наука, 2005. 390 с.

- Коломыц Э.Г. Локальные механизмы глобальных изменений природных экосистем. М.: Наука, 2008. 427 с.