Классификация средневековых височных колец лесостепной и южнотаежной зоны Западной Сибири

Автор: Новиков А.В., Басова Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521441

IDR: 14521441

Текст статьи Классификация средневековых височных колец лесостепной и южнотаежной зоны Западной Сибири

Височные кольца – украшения, входившие в состав, как правило, женского головного убора (крепились на ремешках, продевались друг в друга и подвешивались на венчике), однако они могли быть вплетенными в волосы или вдетыми в уши, как серьги

Нами была произведена классификация височных колец лесостепной и южнотаежной зоны Западной Сибири, в ходе которой было учтено 70 опубликованных экземпляров. Категория («височные кольца»), определяется по назначению предмета и делится на группы по материалу изготовления. Поскольку специальные металлографические анализы височных колец не проводились, то истинный состав металла нам не известен. Авторы называют их «бронзовыми», «медными» или «серебряными» строго говоря, не имея для этого оснований. Поэтому в данной работе мы будем определять группы, обозначая группы «желтый металл» и «белый металл». Отделы классификации определяются по форме, типы - по форме подвески и кольца, подтипы по дополнительным деталям оформления.

Все височные кольца лесостепной и южнотаежной зоны Западной Сибири имеют форму несомкнутого кольца, иногда с подвесками. Такая форма напоминает один из типов кольчатых серег. К сожалению, авторы публикаций не объясняют, что они понимают под височными кольцами и серьгами, а в связи с внешним сходством этих категорий нередко возникает трудность в их идентификации. Зачастую эти предметы не разделяются или разделяются без каких-либо на то оснований, в результате чего предметы одинакового типа отно сятся то к серьгам, то к височным кольцам.

Основной отличительной особенностью височных колец является больший (по сравнению с серьгами) диаметр, а соответственно вес изделия и способ ношения в составе головного убора (если способ ношения не реконструируется, то не имеет смысла причислять рассматриваемый предмет к височным кольцам). Руководствуясь этим отличием, считаем целесообразным категории украшений, названные в работах височными кольцами, но не обладающими признаками таковых, относить к серьгам и не учитывать такие типы в классификации.

Группа 1. Желтый металл. В первой группе учтено 57 экз.

Отдел 1. Округлые.

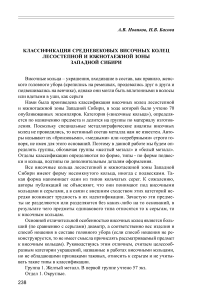

Рис. 1. Височные кольца (1-10), колт (11).

1 - Басандайка к. 54, п. 1; 2 - Астраханцевский могильник к. 29, п., к. 2;

3 - Заречно-Убинский могильник; 4 — БЕ III, п. 3; 5 — БЕ XVI, п. 6;

6 - Санаторный к. 5, п. 3; 7 -Осинкинский, п. 74; 8, 9 - Басандайка к. 25, п. 3;

10 - Санаторный-1 к. 10, п. 8; 11 - Усть-Ишимский могильник к. 13.

Тип 1. (Рис. 1, 1) В форме несомкнутого кольца без дополнительных элементов. Всего 31 экз.: курганный могильник (далее - КМ) Басандайка к. 7, п. 1 (2 экз.). к. 66 (диаметр ок. 4 см) (2 экз.) [Плетнева, 1997. С. 246, рис. 84, 2, 3; Басандайка, 1948. С. 21. табл. 64. №№ 101, 108], могильник Осинкинский, п. 45 (1 экз.), 46 (2 экз.), 54 (2 экз.) [Савинов, Новиков, Рос- ляков, 2008. С. 45 табл. XVI, 10. С. 46 табл. XVIII, 4, 10]. КМ Санаторый-1 к. 1, п. 7 (3 экз.), 8 (2 экз.), к. 2, п. 6 (2 экз.), 13 (1 экз.). к. 3, п. 2 (1 экз.). к. 5. п. 5 (2 экз.), к. 10, п. 8 (2 экз.), к. 12, п. 5 (1 экз.), к. 21, п. 2 (2 экз.), к. 27, п. 3 (2 экз.) [Гам же, С. 166, рис. 10, 1-3. С. 167, рис. 12, 5, 6. С. 171, рис. 20, 2, 3. С. 176, рис. 30, 12. С. 186, рис. 45, 4, 46, 2. С. 188, рис. 50, 6, 7. С. 202, рис. 77, 2, 3. С. 208, рис. 85, 6. С. 259. рис. 165. 2, 3. С. 274, рис. 193, 3, 4], КМ Усть-Ишимский к. 1, п. 1, к. 2, п. 3, к. 12 (3 экз.) [Коников. 1983, рис. 1, 4; 2, 13. 4, 12] КМ Ильчибага I к. 14 (1 экз.) [Коников, 2007. С. 369, рис. 125, 15].

Тип 2. (Рис. 1, 2) Один конец дужки образует петельку в виде 8-ки. 1 экз. из КМ Астраханцевского, к. 29, п., костяк №2 [Плетнева, 1997. С. 184, рис. 20, 6].

Тип 3. (Рис. 1, 3) Одна половина дужки витая. Конец одной из дужек закручен в плотную спираль. 1 экз. КМ Заречно-Убинское [Басова, Малиновский, 2006. С. 256, рис. 1. 11].

Отдел 2. Спиралевидные.

Тип 1. Состоят из одного спиралевидного кружка. 5 экз.: КМ Релка (1 экз.) [Чиндина, 1991. С. 172, рис. 32, 1], КМ Березовый Остров к. 1, п. 3 (1 экз.) [Адамов. 2000. С. 181, рис. 34, 10], КМ Саратовка к. 19, п. 2 (1 экз.) [Илюшин, 1999. С. 145, рис. 62. 49]. КМ Усть-Ишим I к. И (1 экз.) [Коников, 2007. С. 459, рис. 300], пос. Кипо-Кулары (1 экз.) [Коников, 1984. С. 86, рис. 6, 9].

Тип 2. (Рис. 1, 4) Состоят из двух спиралевидных кружков (в форме 8-ки). От меньшего (верхнего) кружка отходит стерженек для подвешивания. 3 экз. КМ Катанда I к. 5 (2 экз.) [Гаврилова, 1965, рис. 4, 1], Ближние Елбаны III (далее БЕ), п. 3 (1 экз.) [Грязнов. 1956. С. 118, табл. ХLV, № 5].

Отдел 3. Округлые с подвеской.

Тип 1. (Рис. 1, 5) В форме двух несомкнутых колец, продетых друг в друга, одно из которых большего диаметра (3 см). 1 экз. из могильника БЕ XVI, п. 6 [Абдулганеев. Горбунов, Казаков, 1995. С. 251, рис. 2, 15].

Тип 2. С подвеской в форме диска. 13 экз.

Подтип 1. (Рис. 1, 6). Со стеклянной подвеской. КМ Санаторный-1 к. 1, п. 8 (2 экз.). к. 5, п. 3 (2 экз.), к. 20, п. 4 (2 экз.) [Савинов, Новиков, Росляков, 2008. С. 167, рис. 12, 7, 8.

С. 186, рис. 46, 1. С. 250, рис. 149, 5, 6], КМ Басандайка к. 97, п. 2 (1 экз.) [Плетнева, 1997. С. 252, рис. 90, 4], городище ОАМ - 32 (Ояшинс-кий археологический микрорайон) (1 экз.).

Подтип 2. Подвеска из ляпис-лазури (лазурита). 1 экз. КМ Басандайка к. 25, п. 2 [Басандайка, 1948. С. 37, табл. 44, 36], 4 экз. КМ Ташара-Карьер-2 к. 2, п. 1, к. 10. п. 2 [Савинов, Новиков, Росляков, 2008. С. 295, рис. 12, 1. С. 321, рис. 75, 11, 12].

Тип 3. (Рис. 1, 7). С подвеской бусиной. 2 экз.

Подтип 1. С полой металлической бусиной, нанизанной на дужку. 2 экз. из Осинкинского могильника, п. 74 [Там же. С. 50, табл. XXV, 3-5].

Тип 4. Подвесками к височным кольцам служили китайские монеты. 2 экз. КМ Басандайка к. 8, п. 1 [Плетнева, 1997].

Группа 2. 1. Составные украшения, включающие височные кольца (из желтого металла). 4 экз.

Отдел 1. Округлые.

Тип 1. С дисковидной подвеской. 1 экз. КМ Басандайка к. 25, п. 3 [Ба-сандайка, 1948. С. 38, табл. 49, 90].

Тип 2. С подвесками из лазурита и бронзовыми подвесками в форме полых шариков. 3 экз.

Подтип 1. (Рис. 1, 8) С дисковидными подвесками. 2 экз. КМ Басандай-ка к. 25. п. 3 [Басандайка, 1948. С. 38, табл. 49, 88, 93].

Подтип 2. (Рис. 1, 9) С подвеской в форме треугольника. 1 экз. КМ Ба-сандайка к. 25, п. 3 [Басандайка, 1948. С. 38, табл. 49, 91].

Все экземпляры этой группы входили в состав головного убора, от которого сохранились четыре ленты, расшитые бисером и украшенные бронзовыми бляшками, к концам лент крепились вышеперечисленные типы височных колец [Там же. С. 38. табл. 49,88,90,91,93].

Группа 2. 2. Биметаллические (желтый металл, белый металл). 2 экз.

Отдел 1. Округлые.

Тип 1. В форме несомкнутого кольца из желтого металла диаметром 5 см, на которое нанизано такое же кольцо, только меньшего размера и изготовленное из белого металла. 2 экз. КМ Басандайка к. 54, п. 1 [Басандай-ка, 1948. С. 24, табл. 59, 65, 66].

Возможно, такое составное украшение являлось частью головного убора, о чем свидетельствует кожаный ремешок, находившийся внутри одного из височных колец, а также остатки кожи от головного убора, обнаруженные под черепом погребенного [Там же. С. 24].

Группа 3. Белый металл. 7 экз.

Отдел 1. С округлой дужкой и съемной подвеской.

Тип 1. С подвеской из лазурита. Всего 3 экз.

Подтип 1. (Рис. 1, 10) С плоской эллипсовидной подвеской. 1 экз. к. 10, п. 8 КМ Санаторный-1 [Савинов, Новиков, Росляков, 2008. С. 203, рис. 77, 9].

Подтип 2. С плоской ромбовидной подвеской. 2 экз. КМ Басандайка к. 77. и. 5 [Басандайка, 1948, табл. 86, 89, 90].

Тип 2. Два височных кольца продетые друг в друга, на одно из которых могла быть нанизана бусина. 4 экз. КМ у р. Малая Киргизка к. 52 а, п. 1 (2 экз.), п. 2 (2 экз.) [Плетнева, 1997. С. 305, рис. 143, 4, 5. С. 306, рис. 144, 7, 8].

Отдел 2. Колт. (Рис. 1,11) Основа изделия - полое объемное несомкнутое кольцо, к верхней части которого прикреплена проволочная дужка. Колт украшен полосами скани и треугольниками зерни. Всего 1 экз. КМ Усть-Ишимский к. 13 [Коников, 1984. С. 94. рис. 4,8].

Височные кольца разных типов получают широкое распространение с начала II тыс. н. э. на обширных пространствах Евразии и бытуют вплоть до этнографической современности [Жилина, 2002; Арсланова, 1995; Седова, 1981 и др.]. Сравнивая западносибирские образцы височных колец с европейскими, следует отметить более изящное исполнение последних и разнообразие материалов изготовления. В целом, можно отметить значительно меньшую популярность височных колец в начале II тыс. н.э. в Сибири по сравнению с европейской частью России.