Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 1

Автор: Косенков Александр Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 2 (107), 2010 года.

Бесплатный доступ

Русский север, деревянное зодчество, классификация стеновых конструкций, срубные стены, эволюция конструктивных приемов

Короткий адрес: https://sciup.org/14749678

IDR: 14749678

Текст статьи Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 1

Отсутствие детальной систематизации элементов традиционных конструкций в народном деревянном зодчестве долгое время препятствовало выявлению и осмыслению их общерегиональных, локальных и этнокультурных особенностей в диапазоне от морфологических характеристик до основополагающих закономерностей и тенденций развития.

Проблема систематизации и классифицирования ключевых для деревянного зодчества стеновых конструкций определила направление наших научных исследований, а данная статья стала продолжением развития намеченного нами ранее фрагмента классификации венчатых стен [9].

Аналогом структуры предлагаемой классификации стен послужили типологические разработки В. П. Орфинского – принципы классифицирования традиционных деревянных построек и созданная на их основе типологическая система приемов, форм и деталей народного деревянного зодчества, включающая и классификацию стен, разработанную в 1990 году [16], [19]. Однако накопившиеся в течение последних лет новые материалы, в том числе собранные нами при натурных обследованиях традиционных деревянных построек во время историко-архитектурных экспедиций НИИНаЗ ПетрГУ в 2004–2010 годах, потребовали создания новой версии классификации.

В наиболее полном виде разветвленные многоуровневые классификации традиционных построек и их элементов состоят из десяти основных типологических подразделений, включающих иерархически соподчиненные основные признаки, их варианты и подварианты (например, К-/1(1)), в своей совокупности характеризующие ведущие тенденции в развитии исследуемого объекта. Важной характеристикой всех классификаций является их открытость для возможных изменений и дополнений за счет своеобразных «накопительных емкостей» – дополнительных признаков, конкретизирующих ос-

новную типологическую информацию. Каждый дополнительный признак строится по практически не ограниченной системе и может иметь варианты, подварианты и более дробные соподчиненные им признаки (ДП-/1(1)[1]<1><<1>>...). При этом их иерархия не устанавливается нумерацией дополнительных признаков [21; 14-16].

Ядро предлагаемой классификации стен образует аналогичная многоуровневая разветвленная система из семи типологических подразделений, включающих КЛАССЫ, ПОДКЛАССЫ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ТИПЫ, ВИДЫ, ПОДВИДЫ, РАЗНОВИДНОСТИ. Особенностью предлагаемой классификации является ее расчлененно-слитный характер, то есть высший типологический уровень - КЛАССЫ - служит общей «вершиной» для «типологических деревьев», характеризующих разные конструктивные системы стен, существующие или существовавшие на Русском Севере. КЛАССЫ в соответствии с основополагающими принципами их конструктивной работы подразделяются на: К1 - стены вен-чатые, состоящие из горизонтальных несущих элементов (бревен или производных от них), работающих в первую очередь на сжатие поперек волокон древесины; К2 - стены из вертикальных элементов «в стояк», работающие на сжатие вдоль волокон; КЗ - стены каркасные, состоящие из несущих и ограждающих элементов; К4 - стены комбинированные, возникшие в результате сочетания разнородных конструктивных систем. Варианты, подварианты и дополнительные признаки КЛАССОВ характеризуют параметры применяемого строительного материала.

На основании типологических исследований, обобщенных в настоящей статье, нами сконструировано детальное «типологическое дерево» для К1 - венчатых стен. Первые два типологических подразделения ее представлены в настоящей статье.

Венчатые стены конкретизируются на уровне вариантов (К1/-) и подвариантов (К1/-(-)) в соответствии с поперечным сечением стенообразующего лесоматериала, а на уровне дополнительных признаков - в соответствии с характеристиками породы применяемой древесины (ДП1), с обработкой поверхности бревен (ДП2) и др.

Первостепенной древесиной для возведения срубных построек на Русском Севере выступала сосна, реже применялись ель и лиственница. Если использование последней было обусловлено видовым разнообразием (лиственницу выбирали как более долговечную, но более трудоемкую в обработке древесину) или отсутствием других хвойных пород в некоторых районах, то в случае ели, помимо этого, например, в карельской среде известны факты ее сакрализации [5; 333], [6; 386]. Поэтому использование еловых срубов или включение еловых бревен в сосновые срубы в культовых постройках карел может носить вовсе не случайный характер. С другой стороны, дефицит соснового леса мог вынуждать строителей использовать ель. Так, в Ильинской церкви на

Цыпинском погосте (Кирилловский район Вологодской области) в срубных сосновых стенах паперти встречаются еловые бревна.

Что же касается вопроса прочности и долговечности древесины, то можно отметить, что к оценке ее качества наши предки подходили со знанием дела, используя для возведения наиболее ответственной нижней части деревянных построек кондовую сосну. На Русском Севере обычно различают кондовую сосну, имеющую красное или желтовато-красное ядро, и мяндовую, ядро которой окрашено в бледно-желтоватый цвет. Кондовая сосна отличается мелкослойностью (этим обусловлены прочностные характеристики и долговечность данной древесины) и ценится гораздо выше мяндовой, древесину которой иногда расценивают наравне с еловой.

На Русском Севере часто можно встретить в срубах использование свилеватых сосновых бревен. Свилеватая сосна, «закручивающаяся по солнцу» и потому на некоторых территориях получившая название «посолонная», особенно высоко ценилась во многих районах Архангельской области, где она успешно конкурировала с лиственницей [17; 84-85].

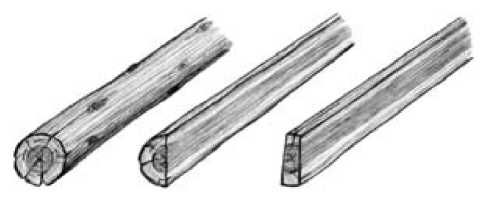

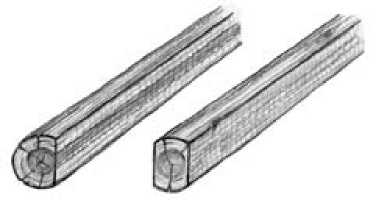

Исходным материалом для возведения венча-тых стен издревле является круглые лес - бревна (К1/1), поверхность которых обрабатывали с помощью топора и скобеля двояко: либо снимали преимущественно верхний слой коры, оставляя местами луб (ДП2/2), либо скоблили «набело» (снимали кору полностью до заболони) (ДП2/3). Видимо, первоначально поверхность бревен вообще не обрабатывалась (ДП2/1), правда, в таком виде, по нашему мнению, долговечность древесины существенно снижается. Неокоренные стены можно зачастую наблюдать в срубах хозяйственных и промысловых построек, возводимых вдали от селений. Причина тому - экономия времени и сил при их строительстве. Как известно, постройки такого рода часто сохраняют черты и приемы устройства архаичных жилищ.

В дальнейшем, помимо обработки криволинейной поверхности бревен, для получения плоских стен бревна стали подвергать окантовке (протеске) (К1/1(2)). По всей видимости, это связано с подражанием плоским стенам каменной архитектуры. Отесать рубленую стену - задача достаточно сложная, поэтому рациональнее выполнять теску бревен одновременно с возведением сруба, хотя известно немало случаев, когда стены тесали позже, при реконструкции сооружения.

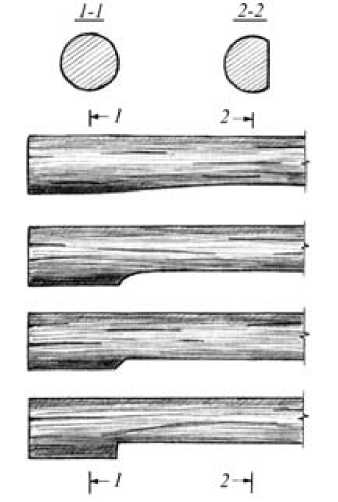

Бревна тесались по всей длине или частично, что было связано в первую очередь с характером угловых соединений (о них речь пойдет в последующих типологических подразделениях). В первом случае бревно протесывалось полностью от конца до конца (ДП3/-(1)). Во втором случае частичная отеска предполагает устройство перехода от плоской к криволинейной поверхности бревна, который достигался с помощью плавной или полуовальной подтески, сегментарной или прямой подрезки (ДП3/-(2)[1], ДП3/-(2)[2], ДП3/-(2)[3], ДП3/-(2)[4] соответственно).

Со временем стены стали тесать не только с внутренней (ДП3/1), но и с наружной стороны (ДП3/3), а иногда – только с наружной при отсутствии отески в интерьере (ДП3/2). На поздних этапах эволюции два последних приема обработки поверхности рубленых стен, скорее всего, были связаны с влиянием городской архитектуры, а на ранних, по крайней мере в Карелии, возникли в результате контактов со строительной культурой Финляндии. По словам финского ученого и реставратора Пану Кайла, при «карельской» и, можно добавить, русской «манере» срубного строительства в дело шли круглые бревна, в Финляндии же заболонная часть в значительной степени стесывалась, поскольку, впитывая и долго удерживая влагу, она относительно быстро начинала гнить и подвергаться воздействию насекомых, что способствовало деструкции и ядровой части бревна [27; 254]. Удаление заболони относительно легко осуществимо при двусторонней окантовке бревен (остатки заболони в пазах между бревнами в этом случае существенно не влияют на долговечность древесины).

Ввиду ряда причин (дефицит леса, трудоемкость его заготовки, существенный вес бревен и др.) на Русском Севере для рубки стен иногда использовали производные от бревен лесоматериалы (К1/2) – плахи и тесины – распиленные или первоначально расколотые с помощью деревянных клиньев, в первом случае – половинки бревен, во втором – более тонкие продольные части бревен. Кроме того, из такого материала легко было возводить плоские стены, законодателем моды на которые в деревянном зодчестве, как уже отмечалось, по-видимому, выступала каменная архитектура. Особенно это видно в постройках из плах, расположенных горбылем в интерьер, а плоской стороной наружу (ДП4/2). Из плах, собственно, как и из бревен, возводили не только стены, но и все остальные фрагменты полноценной постройки – самцово-слеговые остовы крыш, перекрытия и даже детали интерьера (лавки, столы и прочее).

На следующем типологическом уровне классификации, в ПОДКЛАССАХ, рассматриваются способы обеспечения работы элементов стеновых венчатых конструкций. Самым примитивным из достоверно известных способов возведения срубов является прием, при котором бревна, образующие венец, лежат в одном уровне (продольные оси каждого бревна в венце фактически лежат в одной плоскости). Примитивизм такого способа возведения построек позволяет охарактеризовать последние как «протосрубы» (ПК1), для которых существуют варианты, обусловленные сбежисто-стью бревен и в зависимости от этого – отсутстви-ем/наличием коренной связи (врубки – выемки в бревнах) между венцами (ПК1/-).

К наиболее архаичным известным «протосрубам» на территории Русского Севера можно отне- сти зафиксированный Л. Е. Красноречьевым [11; 22] прием устройства «протосруба» из слабо сбежистых бревен (с незначительным изменением диаметра ствола от комля к вершине) (ПК1/1).

Второй известный прием устройства «протосруба» связан с заменой слабо сбежистого леса сильно сбежистым, что объективно способствовало конструктивному совершенствованию срубной техники. Дело в том, что из-за значительной разницы диаметров вершинной и комлевой частей бревен при описанном способе рубки неизбежно появлялись зазоры между венцами. Избежать их возникновения проще всего можно было, соединив комлевые части с помощью вырубки в нижележащих бревнах неглубоких выемок (ПК1/2). Таким образом, между соседними венцами в углах возникала коренная связь. Данный вариант «протосрубов» оказался весьма жизнеспособным и нашел применение в промысловых постройках. Например, на севере Карелии такой способ практиковался до конца 50-х годов XX века.

Общее правило, которое справедливо для всех венчатых конструкций из круглого леса, соблюдается и в «протосрубах»: бревна укладываются с чередованием комлей и вершин. Таким образом, в плане один венец образовывался из бревен, уложенных вершинами по часовой стрелке, а вершины бревен следующего венца направлялись против часовой стрелки и т. д.

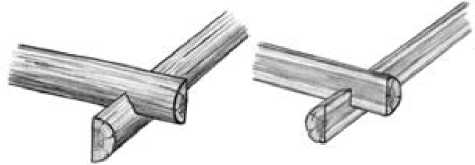

Следующий ПОДКЛАСС – ПК2 – описывает стеновые конструкции, получившие массовое и широчайшее распространение не только на Русском Севере, но и далеко за его пределами. Для их обозначения мы ввели термин «развитые срубы» (далее – срубы), венцы которых образованы взаимосмещенными по высоте и связанными в углах элементами (бревнами или производными от них). Прием частичного устройства выемок на концах бревен для коренной связи между венцами, применяемый в эмбриональном виде во втором варианте «протосрубов», получает свое дальнейшее развитие. Теперь он служит не только для связи венцов между собой, но и для связи бревен в венце. В основном этим и обусловлено взаимосмещение по высоте объединенных в венец бревен (продольные оси сопрягаемых бревен лежат в разных уровнях).

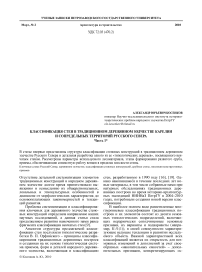

У данного подкласса существует стадиально ранний предшественник, известный в период античности и сохранившийся до XX века включительно в виде пережитка в простейших перекрытиях жилища «дарбази» в далекой от Русского Севера Грузии (рис. 1). Конструкция венца в простейших перекрытиях таких жилищ представляет собой взаимоперпендикулярное чередование параллельных укладок бревен, не соединенных в углах коренной связью, а уравновешенных лишь собственным весом и тяжестью вышележащих венцов [25; 69]. Если руководствоваться предположением итальянского архитектора эпохи Раннего Возрождения Л.-Б. Альберти о том, что первым достижением людей в зодчестве было сооружение крыши, а затем для нее были изобретены стены [1], то можно с большой степенью вероятности говорить о переносе приема устройства такого перекрытия на стены. Правомерность существования таких стен подтверждается описанием дома в Колхиде: «У колхидян на Понте, благодаря изобилию лесов, кладут лежмя на землю цельные деревья справа и слева на таком расстоянии друг от друга, какое допускает длина деревьев, а на концах их помещают другие, поперечные, замыкающие внутреннее пространство жилища. Затем, скрепляя по четырем сторонам углы положенными друг на друга бревнами и таким образом выводя бревенчатые стены по отвесу к нижним бревнам, они возводят кверху башни, а промежутки, остающиеся из-за толщины леса, затыкают щепой и глиной. Так же они делают крыши…» [2; 37–38].

Рис. 1. Примитивное венчатое перекрытие в дарбази. Разрез фрагмента жилища-комплекса «тенот-дарбази» в деревне Хи-забавра Аспиндзского района на юге Грузии (Месхети) [3; 70]

На основании вышеизложенного можно констатировать существование архаичной конструкции с венцами, образованными взаимо-смещенными по высоте бревнами без коренного соединения в углах, и, по-видимому, являющейся прообразом и протоконструкцией развитых срубов. Руководствуясь введенным нами определением сруба, такой способ возведения венчатых стен еще нельзя назвать срубным в полном смысле этого слова. На Русском Севере в чистом виде стены такой конструкции нам неизвестны.

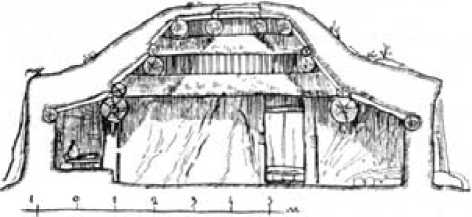

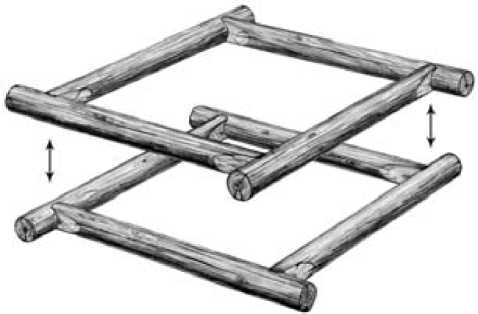

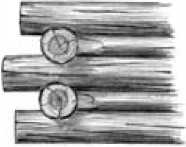

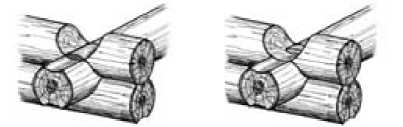

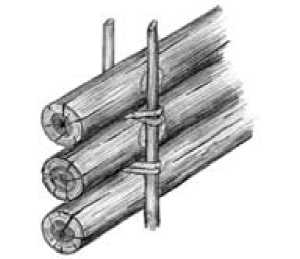

Дальнейшая эволюция от описанной протоконструкции к срубам, скорее всего, была связана со стремлением увеличить же сткость конструкции за счет устройства коренных связей в углах. В зависимости от глубины врубки выделяются срубы с зазорами (ПК2/1) и сплошные (ПК2/3). Переходным звеном между ними является рубка стен «в погон» или «пахтой», когда зазоры между бревнами заполняются жердями (ПК2/2) (рис. 2). Преимущество последнего способа рубки, по мнению А. В. Ополовникова, в том, что он, «во-первых, значительно сокращает затраты труда на подгонку бревен в пазах и углах и, во-вторых, позволяет пустить в дело весь древесный ствол без остатков и отходов» [15; 231–233]. Такой прием рубки стен применялся для возведения хозяйственных и промысловых построек.

Рис. 2. Нижняя половина сруба сложена из бревен «в погон». Промысловая избушка, срубленная в начале XX века (до 1929 года) в лесу на берегу оз. Светлого неподалеку от деревни Келкозеро, Пудожский район Карелии.

(Архив НИИНаЗ, 1991 года)

Бытующее название для срубов с зазорами – «в реж» (реж – от слова редкий – разнесенный врозь, неплотный и др. [4; 45]). Этимология слова «реж» однозначно указывает на происхождение сруба с зазорами от сплошного сруба. Однако с точки зрения логики развития угловых соединений срубы с зазорами, по-видимому, являются исторически более древними. А появление названия «реж» уже связано с второстепенным их использованием в основном в подсобных целях. Так, срубы «в реж» благодаря зазорам хорошо проветриваются. Они нашли свое применение в некоторых хозяйственных постройках (сараи для сушки сена и снопов) и частях зданий (например, на чердаках жилых домов, шатрах церквей и др.). В гидротехнических сооружениях такую рубку используют для возведения опор мостов и пристаней.

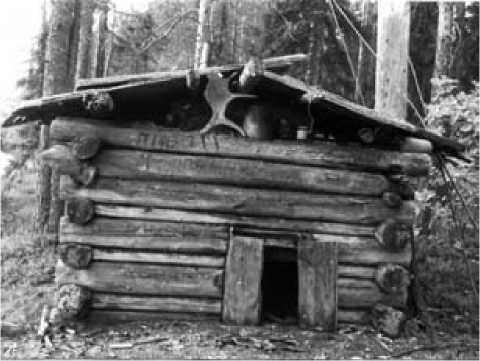

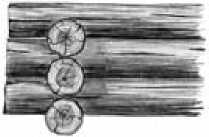

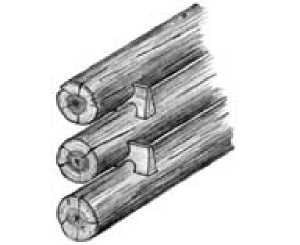

Режевые срубы по своему устройству очень близки к вышеописанной венчатой протоконструкции. Существенное различие заключается лишь в наличии/отсутствии угловых врубок. Однако точная глубина врубки бревен друг в друга не регламентируется и поэтому варьируется в широких пределах (от трети-четверти толщины бревна до незначительной выемки или иногда даже подтески), тем самым иногда стирая различия между режевыми срубами и венчатой протоконструкцией при их совместном использовании. Примером тому могут служить конструкции основания некоторых мельниц (рис. 3), устройство оград.

Сплошные срубы – это самый распространенный вариант венчатых конструкций. Сплошной характер рубки стен достигается за счет взаимо-смещения сопрягаемых в венец бревен, в идеале на половину их диаметра. Но поскольку укладываемые в сруб бревна отличаются друг от друга в определенных допусках по диаметру, сбежистости и т. д., величина превышения одного бревна над сопрягаемым в месте соединения для каждого случая своя, у плотников она именуется «застоем».

Рис. 3. Режевое основание мельницы из села Азополье Мезенского района Архангельской области [15; 205]

Плотность укладки бревен в сруб достигалась не только глубиной врубок, но и устройством продольного паза, вырубаемого вдоль каждого бревна и соответствующего форме сопрягаемой с ним поверхности другого бревна (ПК2/3(2)). Однако в наиболее архаичных вариантах таких срубов при-пазовка могла отсутствовать вовсе (ПК2/3(1)). Например, фрагменты такой рубки зафиксированы на одном из самых старых точно датированном сохранившемся памятнике русского деревянного зодчества – церкви Ризоположения из села Боро-давы (ныне Кирилловский район Вологодской области), перенесенной в г. Кириллов на территорию Кирилло-Белозерского монастыря и датируемой 1485 годом. Понятно, что при таком способе рубки наличие щелей между бревнами неизбежно.

Срубы с припазовкой конкретизируются в зависимости от местоположения последней: верхняя (ДП1/1) или нижняя (ДП1/2). По данным археологических раскопов древних поселений, известно, что первоначально, в обозримой ретроспекции, продольный паз устраивался в бревне сверху [26]. Переход к нижней припазовке произошел, по-видимому, в XV–XVI веках. Об этом можно судить по единственному сохранившемуся памятнику с верхней припазовкой бревен – церкви Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря, датируемой XIV веком и расположенной ныне в музее-заповеднике «Кижи» [18; 116]. Тем не менее нам известен случай применения такого способа в относительно поздней часовне близ д. Шульгино (Бокситогорский район Ленинградской области) [8; 17].

Большинство исследователей деревянного зодчества признавали преимущество нижней припазовки. Однако оба приема припазовки нашли свое отражение при рубке бревенчатых стен «в разнопаз» (ДП1/3) и продолжали применяться в народном деревянном зодчестве Русского Севера до начала XX века включительно. Это было связано с рядом причин, включая зависи- мость припазовки от степени сбежистости леса, применяемого в строительстве: при резком изменении диаметра ствола ширина нижнего продольного паза, приближаясь к вершине, сильно уменьшается или полностью сходит на нет. Таким образом, уменьшаются теплоизоляционные качества продольного паза и в целом сруба. Если же делать паз одинаковой ширины на протяжении всего бревна, то придется в вершине выбрать бόльшую часть бревна и не удастся выдержать «застои». Поэтому в таких случаях рациональнее выбирать пазы в комле с двух сторон (рис. 4).

С учетом всего вышесказанного правомерно предположить, что разнопаз связан с утилитарной задачей – уложить в сруб сбежистые бревна. Кроме того, по нашим наблюдениям, при устройстве разнопаза в комле примерно до середины длины бревна вырубался продольный паз снизу и сверху, а вторая половина бревна вообще не пазилась. В месте перехода верхнего паза к нижнему между бревнами получалось зубчатое соединение, которое наряду с угловыми врубками обеспечивало срубу пространственную жесткость. О древности этого приема можно судить по неоднократно упоминаемой исследователями мирской рядной записи 1666 года на постройку деревянной церкви Николы Чудотворца и Страстотерпца Христова Георгия на Тавренском погосте Вельского уезда Вологодской губернии (ныне село Тавреньга Коношского района Архангельской области), в которой сказано: «А бревна пазити, комли сысподе и сверху до полубревна» [24; 317]. Из других примеров использования двойной при-пазовки в XVII веке можно назвать постройки в заполярном городе Мангазее [14; 44].

Визуальное обследование сохранившихся срубов с двойной припазовкой и детальное изучение самого приема рубки на руинированных постройках в Карелии и Архангельской области позволили выявить, что протяженность верхнего паза менялась в широких пределах от 1 и более метров до 15–20 см [10].

Рис. 4. Рубка стен «в разнопаз» (двойная припазовка отчетливо видна на торцах бревен). Фрагмент сруба дома-комплекса в д. Враниковская Плесецкого района Архангельской области. Фото А. Ю. Косенкова, 2009 год

Думается, что только там, где длина верхнего продольного паза существенна, можно говорить о сбежистости леса как о первопричине рубки «в разнопаз». Во всех остальных случаях прием больше похож на подражание изначальной идее «разнопаза». Подтверждение тому – наши наблюдения в Кенозерье, где только часть построек XIX–XX столетия срублена «в разнопаз» из сбежистого леса, а другая часть – из бревен с незначительной сбежистостью, хотя в последнем случае бревна проще было бы пазить только с одной стороны. Видимо, поэтому верхний паз и делался незначительной длины, чтобы только внешне уподобить углы сруба существовавшим на момент строительства постройкам.

Среди перечисленных припазовок самой распространенной является нижняя, поэтому на ее примере рассмотрим особенности, характеризующие форму паза и его заполнение.

В зависимости от будущего использования сруба как холодного или теплого продольный паз может выполняться двояко. Теплый сруб собирается на мох и предполагает отопление внутреннего помещения, поэтому продольный паз вырубается широким и округлым (в сечении – дуга), облегающим нижнее бревно (ДП1/2(1)[2]). При выборе мха плотники Русского Севера отдавали предпочтение «кукушкиному льну», но применялись и другие виды мхов. Кроме того, известны случаи, когда продольный паз утепляли с помощью соломы, мешковины или пакли, а иногда даже комбинировали слои разного утеплителя (например, мох и паклю: ДП1/2(1)[2+5]).

Холодный, неотапливаемый сруб собирается без утеплителя, и в нем зачастую продольный паз вырубается двугранным (в сечении – тупой угол) (ДП1/2(2)[1]).

Наличие продольного паза в бревнах сруба создает поверхность сопряжения двух соседних по высоте бревен. В рамках сложившейся срубной техники (речь идет о сплошных срубах) эволюционировали преимущественно способы сопряжения бревен, и припазовка здесь не исключение. Стремление увеличить пространственную жесткость сруба способствовало появлению в продольных пазах дополнительных креплений, препятствующих продольному смещению бревен (ДП2). Они подразделяются на коренные и вставные.

Коренные дополнительные крепления представляют собой зубчатые соединения противопа-зов, которые могут работать в одном или в обоих продольных направлениях. Первый случай характерен для срубов «в разнопаз», у которых в месте перехода верхней припазовки на нижнюю между бревнами образуются зубчатые соединения (ДП2/2), причем на каждое бревно приходится пара таких соединений (сверху и снизу), зеркально подобных относительно продольной оси бревна, и поэтому препятствующих смещению лишь в одном продольном направлении. Зачастую в таких срубах возможное смещение в противоположную сторону устранялось с помощью особенностей угловых соединений бревен, которые будут рассматриваться в последующих типологических подразделениях. Второй случай зафиксирован на срубах с нижней припазовкой и представляет собой короткие участки, на которых продольный паз вырубается наоборот (сверху бревна) (ДП2/3). Таким образом, верхняя припазовка как бы зажимается с двух сторон нижними, образуя в месте их переходов зубчатые соединения с каждой стороны, препятствующие смещениям в обоих продольных направлениях.

Так, при реставрации часовни Успения Богородицы в д. Васильево на острове Кижи, датируемой ХVII–ХVIII веками, методом полной переборки удалось выявить наличие таких креплений, при этом вставные крепления (ДП2/4) – пластинчатые и стержневые нагеля, повсеместно применяемые в срубах XIX века, в продольном пазе отсутствовали, что позволяет сделать заключение о последовательности их распространения. О подобном же решении говорит А. П. Мальцев на примере Ильинской церкви середины XVIII века на Цыпинском погосте (Кирилловский район Вологодской области), который он называет «засе-ком» [13; 30–31]. Аналогичный конструктивный прием отмечен Л. Е. Красноречьевым в Новгородской области в самцах щипцов, когда «с обоих концов бревна примерно в треть его длины паз вырубается в верхнем бревне, а в средней трети – в нижнем» [11; 13].

Таким образом, перечисленные примеры, зафиксированные на разных территориях Русского Севера, позволяют судить о широком в географическом плане бытовании «засека» в XVII– XVIII веках.

Немаловажными являются конструктивные приемы, обеспечивающие протяженность и высотность венчатых стен. Известно, что приемы сращивания бревен по длине получили широкое распространение только в XVIII веке. До этого же лимитированная длина бревен накладывала ограничения на протяженность стен и доходила до 4–5 саженей (примерно 8,5–10,7 м) [12; 24]. В случае необходимости возведения протяженной постройки использовали «колодцы» – клети, поставленные впритык друг к другу, с прорубленными проходами (например, в ныне утраченном соборном храме св. Софии в Новгороде «о 13 верхах», срубленном в X веке «колодцами» из дуба [23; 411]). При этом тенденция стыковать срубы, несмотря на распространение способов сращивания бревен, сохранялась до XIX века включительно. Дальнейшая рационализация блокировки клетей друг с другом связана с постепенной ликвидацией одной из оказавшихся в месте стыка поперечных внутренних стен. Так, в сямозерской часовне в д. Инжунаволок к четырехстенному срубу кафоликона примыкает притвор, поперечная стена которого в месте блокировки устроена фрагментарно: в интерьере отсутствует, а имеется только в подклете и над потолочным перекрытием [7; 77]. Следующий этап обусловлен полным отказом от одной поперечной стены и формированием трехстенных прирубов, которые могут стыковаться со срубами двояко: либо по одной оси (стыкуемые стены имеют общую продольную ось), либо со смещением (оси стыкуемых стен параллельны). В первом случае соединение стен осуществляется торцами «впритык», «в паз и гребень» или через зажатую в одном из срубов стойку с вертикальным пазом (ДП3/2, ДП3/3, ДП3/4). Во втором случае торцами продольных стен прируб примыкает к поперечной стене сруба (ДП3/5). Дополнительным креплением для всех типов блокировки часто выступают «замки» в виде бруска, врезанного в наружные выпуски поперечных стен или балок (ДП3/-(2)).

На примере культовых построек удалось проследить, что приемы сращивания бревен по длине в Карелии стали активно применяться с конца XVIII века [22; 154]. На территориях, расположенных южнее Карелии, сращивание бревен, по-видимому, получило распространение раньше. Так, в часовнях климовских карел (Бокситогорский район Ленинградской области) зафиксировано появление таких приемов до середины XVIII века [8; 25].

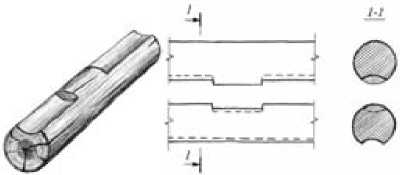

Способы сращивания бревен по длине разделяются на торцевые («впритык», «в паз и гребень») и накладками с их множеством разновидностей (ДП4).

С появлением в арсенале севернорусских плотников таких приемов устройство протяженных стен становится легко осуществимо. Однако длинные бревенчатые стены больше подвержены разного рода деформациям (например, выпучиванию и др.) и поэтому требуют дополнительного укрепления. Самым органичным способом укрепления протяженных стен выступали перерубы из коротышей (ДП5). Их часто можно встретить в стенах хозяйственных частей домов-комплексов.

Укрепляли стены по высоте, в ослабленных местах также другими приемами (ДП6): кобылками (тот же переруб, только не из бревен-коротышей, а из брусков трапециевидного сече- ния), шпонками (бруски трапециевидного сечения, забитые вертикально в соответствующие пазы на внутренней стороне стены), клиньями, кольями, сжимами на металлических болтах.

Из-за дефицита хорошего делового леса в ряде районов Карелии применяли древесину с пороками. Один из наиболее частых подобных случаев – использование кривых или винтообразно закрученных бревен. При укладке таких бревен в сруб в них будут возникать дополнительные напряжения. Любопытным приемом нейтрализации возникающих в бревнах дополнительных напряжений является устройство компенсационно-деформационных пропилов (ДП7). Такие пропилы делаются в местах наибольшей кривизны в верхней или нижней части бревен, позволяя благодаря гнету вышележащих венцов гасить возникающие перенапряжения. Во время возведения сруба для причерчивания таких бревен достаточно пригрузить их собственным весом плотника. Во время наших полевых обследований зафиксированы бревна с одним, двумя и тремя пропилами. Поскольку они портят внешний вид постройки, а сквозные щели неудобны в эксплуатации, в богатых лесом районах их обычно устраивают в срубах хозяйственных частей домов. Только в бедных деловым лесом районах они встречаются на бревнах подклетов и чердаков изб.

В основу логики построения рассмотренных типологических подразделений положена концепция о стадиальном изменении деревянного зодчества от простого к сложному, применительно к венчатым стеновым конструкциям – от примитивных до технологически развитых. Однако следует отметить, что в реальности проявление элементов цикличности в эволюции деревянного зодчества [20] и длительное сосуществование разностадиальных конструктивных приемов устройства венчатых стен дает возможность описывать их развитие на отдельных исторических отрезках не только в прямом, заданном в классификации возрастанием нумерации признаков, но и в обратном направлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕНЧАТЫХ СТЕН

(КЛАССЫ И ПОДКЛАССЫ)

КЛАССЫ (в соответствии с основополагающими принципами их конструктивной работы и параметрам лесоматериала):

К1 – стены венчатые

К1/1 – стены, срубленные из бревен

К1/-(1) – стены, срубленные из неокантованных бревен

К1/-(2) – то же из частично или полностью окантованных

К1/2 – стены, срубленные из производных от бревен лесоматериалов:

К1/-(1) – стены, срубленные из плах (полубревен)

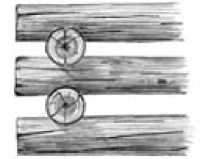

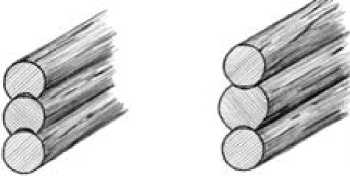

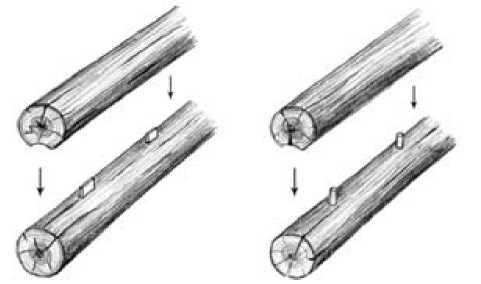

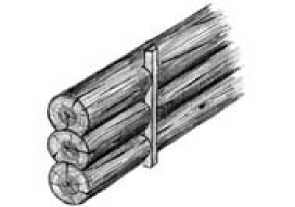

К 1/1 К 1/2(1) К 1/2(2)

К1/-(2) - то же из толстых тесин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:

К1:ДП1 - Характеристика применяемой древесины:

ДП1/1 - стены из однородной древесины

ДП1/2 —"- из разнородной древесины, недифференцированной (без привязки к определенным частям сруба)

ДП1/3 - то же дифференцированной (с венцами из более долговечной древесины в основании сруба)

ДП1/-(1) - стены из сосны обыкновенной

ДП1/-(2) —"- из ели

ДП1/-(3) —"- из лиственницы

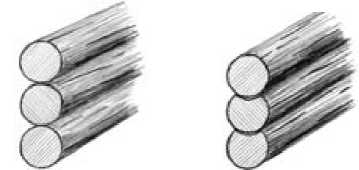

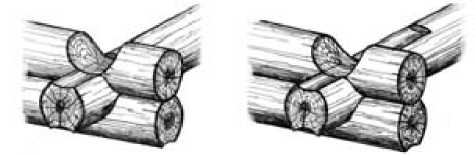

К1:ДП3/1 (ДП3/2) К1:ДП3/3

Для стен из разной древесины подварианты суммируются, например:

ДП1/2(1+2) - недифференцированные стены из сосны обыкновенной и ели;

ДП1/3(1+3) - дифференцированные стены из сосны обыкновенной и лиственницы

К1:ДП2 - Конкретизация обработки поверхности бревен:

ДП2/1 - бревна неокоренные

ДП2/2 —"- с удаленным верхним слоем коры до луба

ДП2/3 —"- оскобленные «набело» (с удалением коры до заболони)

К1:ДП3 - Конкретизация окантовки (отески) бревен:

ДП3/1 - бревна с односторонней внутренней окантовкой

ДП3/2 —"- с односторонней наружной окантовкой

ДП3/3 —"- с двухсторонней окантовкой

ДП3/-(1)--"- с кантом (плоскостью), проходящим по всей длине элемента

ДП3/-(2) - -"- с частичной окантовкой (с неокантованными концами и местами соединений)

ДП3/-(2)[1] - бревна с переходом от окантованной к криволинейной поверхности в виде плавной стески

ДП3/-(2)[2] - то же в виде полуовальной подтески (скругления)

ДП3/-(2)[3] - то же в виде сегментарной подрезки

ДП3/-(2)[4] - то же в виде прямоугольной подрезки

К1:ДП4 - Конкретизация рубки стен из плах:

ДП4/1 - стены, рубленные из плах горбылем наружу

ДП4/2 - то же горбылем вовнутрь

К1:ДП3/1(2)[1]

К1:ДП3/1(2)[2]

К1:ДП3/1(2)[3]

К1:ДП3/1(2)[4]

К1:ДП4/1 К1:ДП4/2

ПК1

ПОДКЛАССЫ (по способу обеспечения работы элементов стеновых конструкций в срубе):

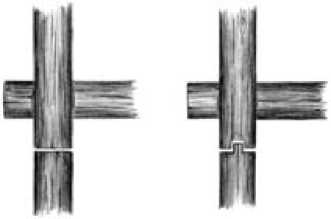

ПК1/1 ПК1/2

ПК1 - «протосрубы» с венцами, образованными из расположенных в одном уровне бревен

ПК1/1 - «протосрубы» из слабо сбежистых бревен без коренной связи между венцами ПК 1/2--"- из сильно сбежистых бревен с коренной связью между венцами

ПК2 - развитые срубы, венцы которых образованы взаимосмещенными по высоте и связанными в углах элементами (бревнами или производными от них)

ПК2/1

ПК2/1 - развитые срубы с зазорами между бревнами («в реж»)

ПК2/2 —"- с зазорами между бревнами, заполненными жердями («в погон»)

ПК2/3 - развитые сплошные срубы

ПК2/3(1) - развитые сплошные срубы без припазовки

ПК2/2

ПК2/3(2) - то же с припазовкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:

ПК2:ДП1 - Конкретизация припазовки бревен в срубах:

ДП1/1 - срубы с верхней припазовкой бревен ДП1/2 - то же с нижней припазовкой ДП1/3 - то же с двойной припазовкой

ПК2/3

ДП1/-(1) - срубы с продольным пазом округлой (дугообразной) формы

ДП1/-(2) —"- с двугранным продольным пазом (треугольной формы)

ДП1/-(-)[1] - срубы с незаполненными пазами ДП1/-(-)[2] - -"- с пазами, заполненными мхом

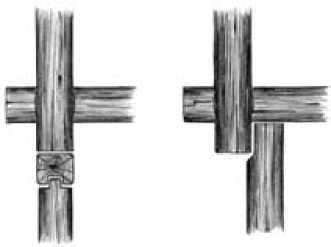

ПК2/3(1) ПК2:ДП1/1

ДП1/-(-)[3] - то же соломой

ДП1/-(-)[4] - то же мешковиной

ДП1/-(-)[5] - то же паклей

Для стен с комбинированным заполнением пазов индексы конкретных заполнителей суммируются, например: ДП1/-(-)[2+5] - двухслойное заполнение пазов мхом и паклей

ПК2:ДП2 - Устройство дополнительных креплений по длине бревен в плоскости стены, препятствующих их продольному смещению:

ПК2:ДП1/2 ПК2:ДП1/3

ДП2/1 - стены без дополнительных креплений бревен

ДП2/2 —"- с устройством препятствия продольному смещению бревен за счет зубчатого соединения противопазов, работающего в одном направлении (при рубке «в разнопаз») ДП2/-(1) "- с верхним пазом, устраиваемым только в остатках (выпусках бревен) и равным их длине

ПК2:ДП2/2(1) ПК2:ДП2/2(2)

ДП2/-(2) - -"- с верхним пазом, равным суммарной длине остатка и части ширины углового соединения (чаши)

ДП2/-(3) —"- с верхним пазом, равным суммарной длине остатка и полной ширины чаши

ДП2/-(4) —"- с верхним пазом, равным половине длины бревна или меньше ее

ПК2:ДП2/2(3) ПК2:ДП2/2(4)

ДП2/3 - стены с устройством препятствия продольному смещению бревен за счет зубчатого соединения противопазов, работающего в обоих направлениях («засек»)

ДП2/4 - стены с устройством дополнительных вставных креплений:

ДП2/4(1) - в виде прямоугольных пластинчатых нагелей

ПК2:ДП2/3

ДП2/4(2) - в виде стержневых нагелей (цилиндрических и др.)

ПК2:ДП3 - Стыковка стен составных срубов: ДП3/1 - срубы без стыкованных стен ДП3/2 —"- с соединением одноосных стен «впритык»

ДП3/3 —"- с соединением одноосных стен «в паз и гребень»

ДП3/4 —"- с соединением одноосных стен через зажатую в одном из срубов стойку (переходный этап от срубов к комбинированным срубно-каркасным конструкциям)

ПК2:ДП2/4(1) ПК2:ДП2/4(2)

ДП3/5--"- с соединением несоосных параллельных стен «в накладку»

ДП3/-(1) - срубы с соединением стен «без замков»

ДП3/-(2) - то же «с замками», соединяющими остатки поперечных стен или балок стыкуемых срубов

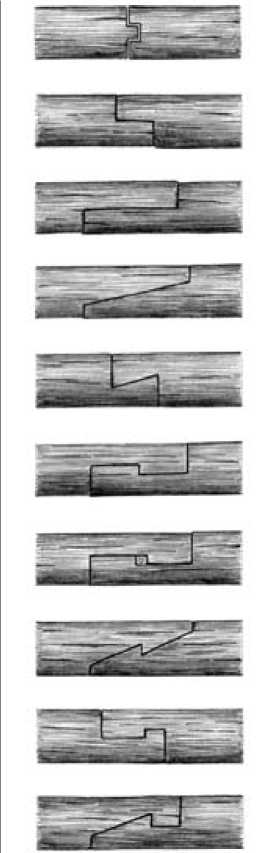

ПК2:ДП4 - Наращивание бревен по длине: ДП4/1 - стены без наращивания бревен ДП4/2--"- с соединением бревен «впритык»

ПК2:ДП3/2 ПК2:ДП3/3

ДП4/3 —"- с соединением бревен «в паз и гребень»

ДП4/4 —"- с соединением бревен накладкой ДП4/4(1) —"- с соединением бревен прямой короткой накладкой «в полдерева»

ДП4/4(2) - то же прямой длинной накладкой «в полдерева»

ДП4/4(3) - то же косой длинной накладкой ДП4/4(4) - то же короткой накладкой в виде «полсковородня»

ДП4/4(-)[1] - стены с соединением бревен без дополнительных креплений

ПК2:ДП3/4 ПК2:ДП3/5

ДП4/4(-)[2] - то же с дополнительным креплением нагелями

ДП4/4(-)[3] - то же с дополнительным креплением потайными коренными шипами ДП4/5 - стены с соединением бревен накладкой с коренными поперечными шипами (зубьями):

ДП4/5(1) - с одинаковыми по величине прямыми зубьями

ДП4/5(2) - с одинаковыми по величине прямыми зубьями с распорным клином (клиньями) ДП4/5(3) - с одинаковыми по величине косыми зубьями

ДП4/5(4) - с разными по величине прямыми зубьями

ДП4/5(5) - с разными по величине косым и прямым зубьями

ДП4/5(-)[1] - стены с соединением бревен без дополнительных креплений

ДП4/5(-)[2] - то же с дополнительным креплением нагелями

ДП4/5(-)[3] - то же с дополнительным креплением потайными коренными шипами

ПК2:ДП5 - Укрепление стен перерубами из «коротышей»:

ДП5/1 - стены без перерубов

ДП5/2 - стены с выдвинутыми вовнутрь перерубами

ДП5/3 - стены с выдвинутыми наружу перерубами

ДП5/4 - стены с симметрично установленными перерубами

ПК2:ДП6 - Устройство дополнительных внешних креплений венчатых стен:

ДП6/1 - стены без дополнительных внешних креплений

ДП6/2 - стены с креплением перевязанными кольями

ДП6/3 - стены с креплением шпонками

ДП6/4 - то же кобылками

ДП6/5 - то же подручными материалами

ДП6/-(1) - стены, укрепленные односторонними сжимами

ДП6/-(2) - то же двусторонними сжимами

ПК2:ДП7 - Устройство компенсационно-деформационных пропилов в бревнах стен:

ДП7/1 - бревна без компенсационно-деформационных пропилов

ДП7/2 - бревна с компенсационно-деформационными пропилами в верхней части бревна ДП7/3 - то же в нижней части бревна ДП7/-(1) - бревна с одним пропилом ДП7/-(2) - то же с двумя

ДП7/-(3) - то же с тремя

ПК2:ДП4/3

ПК2:ДП4/4(1)

ПК2:ДП4/4(2)

ПК2:ДП4/4(3)

ПК2:ДП4/4(4)

ПК2:ДП4/5(1)

ПК2:ДП4/5(2)

ПК2:ДП4/5(3)

ПК2:ДП4/5(4)

ПК2:ДП4/5(5)

ПК2:ДП6/3

*Окончание статьи будет опубликовано в следующем номере.

Список литературы Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 1

- Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве/Пер. В. П. Зубова. Т. 1. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. 392 с. Кн. 2, гл. 1.

- Витрувий. Десять книг об архитектуре/Пер. с лат. Ф. А. Петровского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. 331 с. Кн. 2, гл. 1, § 4.

- Гараканидзе М. К. Грузинское деревянное зодчество. М.; Тбилиси: Искусство: Сабчота Сакартвело, 1959. 410 с.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М.: Русский язык, 1982. 683 с.

- Ершов В. П. Спасы-прародители//Деревня Юккогуба и ее округа. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 332-344.

- Ершов В. П. Ель -дерево мертвых//Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: Материалы IV Междунар. науч. конф. «Рябининские чтения-2003». Петрозаводск: Изд-во Гос. историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», 2003. С. 386-390.

- Косенков А. Ю. Графическая реконструкция часовни Николая Чудотворца в д. Инжунаволок Суоярвского района//Сямозерские чтения (доклады, материалы). Петрозаводск: Карелия, 2006. С. 74-78.

- Косенков А. Ю. Часовни климовских карел//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2008. № 2(92). С. 15-26.

- Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации стеновых срубных конструкций в традиционном деревянном зодчестве Русского Севера//Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2009. № 4. С. 56-63.

- Косенков А. Ю. Традиционные срубные постройки в Кенозерье и Лекшмозерье (по материалам полевых обследований 2008-2009 гг.)//Кенозерские чтения-2009: Материалы IV Всероссийской науч. конф. (в печати).

- Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 60 с.

- Красовский М. В. Энциклопедия русской архитектуры: Деревянное зодчество. СПб.: Сатисъ, 2002. 384 с.

- Мальцев А. П. Реставрация церкви Пророка Ильи, что на Цыпинском погосте//Церковь Пророка Ильи на Цыпинском погосте 1755. Б. м., 2009. С. 7-52.

- Овсянников О. В. Дом и усадьба в сибирском городе XVII века//Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 136. М.: Изд-во АН СССР, 1973. С. 41-46.

- Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М.: Искусство, 1983. 288 с.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Генезис, эволюция, национальные особенности: Дис. … д-ра архитектуры. Т. I. М.: ЦНИИТИА, 1975. 298 с.

- Орфинский В. П. Пинежские раздумья//Север. 1987. № 9.

- Орфинский В. П. Древнейший деревянный клетский храм России -церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 115-122.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типологическая система сельской архитектурно-пространственной среды. Часть IV. Структурно-функциональные части, структурные части и элементы жилых, хозяйственных и культовых построек. Петрозаводск, 1990 (рукопись).

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного деревянного зодчества//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 23-37.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 280 с.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений народного деревянного культового зодчества//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 147-160.

- Рыбаков Б. А. Искусство древних славян//История русского искусства. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953.

- Суворов Н. И. Мирская рядная запись на построение деревянной церкви 1666 г.//Известия императорского Русского археологического общества. Т. II. Вып. 5-6. СПб., 1861. Стлб. 316-320.

- Сумбадзе Л. Венчатые покрытия в русском деревянном зодчестве//Архитектурное наследство. № 10. М.: Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958. С. 59-72.

- Янин В. Л., Хорошев А. С., Рыбина Е. А., Сорокин А. Н. Археологические исследования в Людином Конце Великого Новгорода (Троицкий ž vì; ðàñêîï