Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 2

Автор: Косенков Александр Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (109), 2010 года.

Бесплатный доступ

Русский север, деревянное зодчество, классификация стеновых конструкций, срубные стены, эволюция конструктивных приемов

Короткий адрес: https://sciup.org/14749730

IDR: 14749730

Текст статьи Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 2

Процесс эволюционных преобразований стеновых срубных конструкций народного деревянного зодчества Русского Севера, гипотетически выявленный в общих чертах на уровне ПОДКЛАССОВ представляемой классификации в первой части настоящей статьи [7], конкретизируется с помощью ТИПОВ – типологических подразделений, иллюстрирующих взаимосвязь закономерностей и тенденций формообразования с их внешними морфологическими проявлениями и, по возможности, с исторически сложившимися в научном сознании представлениями о тех и других. Изначально в качестве ТИПОВ приняты врубки – угловые соединения бревен или производных от них элементов в венцы, по распространенному мнению во многом предопределившие единство и многообразие традиционного деревянного зодчества исследуемого региона к рубежу XIX–XX веков.

В свою очередь, для удобства классифицирования, учитывая многообразие врубок, ТИПЫ объединены в две ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ с вариантами: Г1 – угловые соединения архаичных срубов (в рамках ПК1); Г2 – врубки развитых срубов (в рамках ПК2/3).

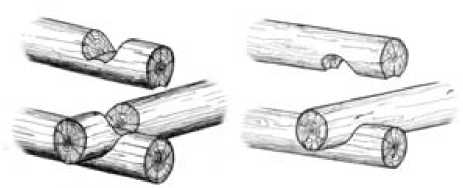

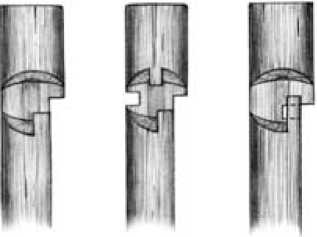

Первая ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА (Г1) описывает способы угловых соединений бревен, лежащих в одном уровне, в венец. В первой части настоящей статьи мы дали определение такой венчатой системе – «протосруб». Умозрительно можно предположить два самых простых способа сопряжения бревен в углах «протосрубов»: «в притык» и накладкой «в полдерева». Факты их применения в чистом виде для возведения стен на Русском Севере нам неизвестны. Зато достоверно можно говорить о существовании модифицированного первого способа, а именно торцевой врезки затесанной вершины одного бревна в боковую поверхность комля сопрягаемого бревна (Т1). Такие соединения называются «в иглу». В простом исполнении «игла» представляет собой торцевую врезку вершины в комель с фикса-

цией последнего вбиваемыми деревянными штырями-упорами (Т1/1). Такой способ возможен только при слабосбежистом лесе или на сооружениях малых размеров. В противном случае, дабы избежать нежелаемых щелей между бревнами, дополнительно в комлях каждого бревна вырубали неглубокие округлые выемки, куда укладывались комли вышележащих бревен (Т1/2).

Другой отмеченный способ – соединение накладкой «в полдерева», когда на конце одного из сопрягаемых бревен выбирается выемка в половину его диаметра сверху, а на конце второго бревна – аналогичная выемка снизу. Такой прием встречается, например, в устройстве оснований различных помостов. Однако, как уже отмечалось, стены такой конструкции нами не зафиксированы. В связи с этим очень интересной является находка итальянских археологов в провинции Лукка (Тоскана) в слое, датированном II веком до н. э., «протосруба» аналогичной конструкции. Стены данной постройки сложены из окантованных бревен, соединенных между собой в углах «в полдерева» (рис. 1).

Рис. 1. «Протосруб» с соединением в углах стенообразующих элементов «в полдерева», раскопанный итальянскими археологами в провинции Лукка в Тоскане.

Фото Джиаммарко Пьяченти, 2008 год

Переходя к классифицированию угловых соединений развитых срубов, в которых бревна укладываются в венец не в одном уровне, а со смещением, сперва рассмотрим, как решались угловые соединения бревен в протоконструкциях развитых срубов и их переходных формах.

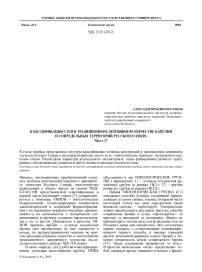

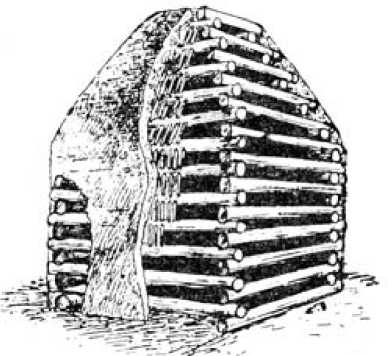

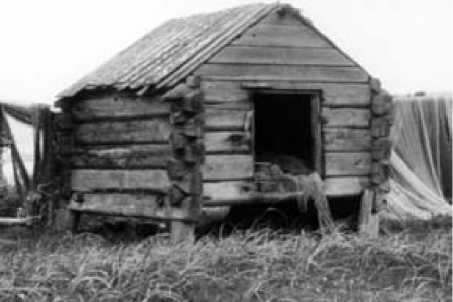

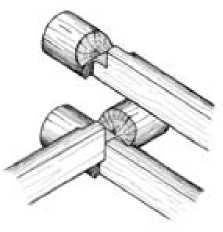

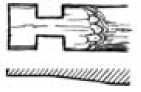

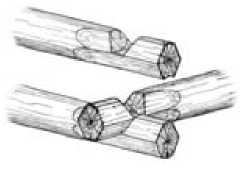

В качестве протоконструкции развитых срубов в первой части настоящей статьи мы рассмотрели устройство стен колхидского жилища. Стены и покрытие данной постройки сложены из бревен по типу «костра». Бревна в углах удерживались без дополнительных креплений только за счет веса вышележащей конструкции и собственного веса (рис. 2). Такой прием получает дальнейшее стадиальное развитие в известных нам «режевых» срубах за счет устройства неглубоких выемок с одной или двух (сверху и снизу) сторон бревен в местах их углового соединения. Дальнейшая модернизация «режевых» срубов способствовала ликвидации зазоров между бревнами (срубы «в погон»). Зазор стали заполнять жердью, врезанной своими торцами в боковые поверхности основных бревен по типу врубки «в иглу». Таким образом, каждое угловое соединение сруба «в погон» представляет собой, как правило, основную верхнюю выемку в бревне и боковую врезку в нем под жердь. Иногда такое соединение дополнительно укрепляется деревянными штырями-упорами (рис. 3). Хозяйственные и промысловые постройки, срубленные «в погон», известны не только на Русском Севере (в Карелии и Новгородской области), но и в Норвегии.

Рис. 2. Гипотетическая реконструкция колхидского жилища, описанного римским архитектором и теоретиком Витрувием (I в. до н. э.) [18; 39]

Рис. 3. Угол сруба промыслово-охотничьего стана на Лешозере в Карелии, сложенного «в погон». По месту использовано дополнительное укрепление углового соединения бревен деревянным штырем-упором [12; 234]

Вторая ГРУППА (Г2) – угловые соединения сплошных (без зазоров) развитых срубов. Данная группа угловых соединений представлена двумя вариантами. Прежде за основу различий между последними мы принимали признак наличия или отсутствия «остатка» [6; 62]. Под остатком углового соединения следует понимать выпуски бревен или производных от них элементов за пределы углов сруба. Другое название таких выпусков – «зауголки» [5; 34]. На первый взгляд признак на-личия/отсутствия остатка, или зауголка, может показаться действительно основополагающим для дифференцирования угловых врубок. Однако противоречия, которые возникли при детальном сопоставлении особенностей врубок (например, забегая вперед, отметим врубку «трапециевидная лапа с остатком», при этом заведомо считая все соединения «в лапу» без остатка), привели к пересмотру иерархии признаков. В результате в основе разделения угловых врубок следует учитывать принцип устройства их основного соединительного элемента – выемки: «чашей» (Г2/1) или «углом» (Г2/2), а наличие или отсутствие остатка считать одной из соподчиненных характеристик.

Угловые соединения с выемкой «чашей» (выемка с двумя стенками) . Основополагающий различительный признак таких врубок – количество выемок (чаш): одна или две.

Угловые соединения с одной чашей (Т1) имеют два варианта расположения последней: в верхней (Т1/1) или нижней (Т1/2) части бревна. Также следует отметить разнообразие форм выемки. По морфологическому признаку чаши подразделяются на округлые (полные или неполные), трапециевидные и прямоугольные (точнее, чаши с вертикальными стенками). В большинстве случаев форма чаши зависит от обработки конца бревна, иначе говоря, от «сомления».

Врубки с верхней чашей – наиболее многочисленный тип угловых соединений на Русском Севере, а древнейшая из них – врубка «в обло» (Т1/1(1)). Такое название связано с формой выемки: «облый» значит круглый, округлый, кругловатый [4; 598]. Совершенствование врубки «в обло» путем устройства различных потайных коренных шипов, вырубленных в основании чаши и на ее боковых стенках, стало результатом стремления увеличить жесткость сруба (ДП4). Кроме того, наличие таких шипов («замкóв») в чашах снижало сквозное продувание швов. Широко распространенный прием устройства коренного шипа в основании чаши называется «в курдюк», «чаша с замком» или «чаша с полочкой» и известен в следующих вариантах: с центральным узким или широким шипом и со смещенным широким шипом (смещен в одну сторону до края чаши). Зачастую в одном срубе применялись как простая рубка «в обло», так и ее модификации.

Для обозначения врубок с округлой верхней выемкой кроме уже упомянутого «в обло» существует множество других названий, например «в круглую зарубу», «в круглую коровку», «в ча- шу», «в угол», «в простой угол», «в русский угол» и др. Эти названия, характеризующие в общем виде один тип углового соединения, весьма разнородны: одни указывают на технологию производства, другие – на форму выемки, третьи – на этническую принадлежность и т. д.

К врубкам с неполной чашей округлой формы относятся угловые соединения «в крюк» (они же «в присек», «в крюковой угол») (Т1/1(4)). Назначение таких врубок – формировать в интерьере «чистый» (без скругления) угол, образованный сопряжением двух отесанных стен. В плане чаша «крюка» отличается от обычной округлой чаши отсутствием сегмента со стороны внутреннего угла и наличием коренного шипа на боковой ее стенке. Шип одной из своих граней является продолжением отесанной внутренней поверхности бревна. Такое и без того сложное соединение имело ряд модификаций (ДП5): с коротким шипом, упирающимся в плоскость стески сопрягаемого бревна; то же с дополнительным шипом на противоположной стенке чаши; с длинным шипом, врезающимся в отесанную часть сопрягаемого бревна. Такие врубки обеспечивали большую прочность срубу в углах, исключали сквозное продувание швов соединения. Ввиду большей трудоемкости срубить стены «в крюк» стоило в два раза дороже, чем в простое «обло» [2; 5].

Проанализировав материалы, собранные Л. Петтерссоном по заонежским часовням [21], можно констатировать, что в Заонежье уже во второй половине XVIII века рубка часовен «в крюк» была нередким явлением. Применительно к жилью данный тип рубки стен натурно исследовал К. А. Соловьев на территории северной части Московского округа [16; 42–43]. На основании собранных им статистических данных видно, что рубка стен жилых построек «в крюк» получает распространение только с начала XX века и становится престижной в тяготеющих к городу, с хорошим благосостоянием селениях.

Как отмечалось выше, сомление бревна влияет на форму чаши. Так, для врубок с округлыми чашами остатки либо обрабатываются под круг, эллипс и форму сечения яйца, зауженной частью книзу, либо используется природная форма без какой-либо обработки (как правило, для экономии времени и сил при строительстве хозяйственных и промысловых сооружений). В некоторых районах Карелии сомление организует не только торцы бревен, но и их боковые поверхности. На последних по всей высоте стены устраивается строгая вертикальная «черта», фиксирующая общий рубеж начала сомления всех стенообразующих бревен в конкретном углу.

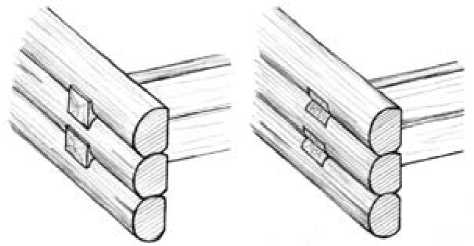

Врубки с чашей трапециевидной формы (Т1/1(2)) нами зафиксированы преимущественно на территориях с карельским населением и в Ингерманландии. Зачастую исследователи народного зодчества причисляют такие угловые соединения к врубкам «в обло». Однако с точки зрения этимологии (см. выше) это неверно. С одной стороны, трапециевидную чашу можно считать упрощением округлой, поскольку в выполнении она легче. С другой стороны, по мнению Э. Алсвика, трапециевидное соединение работает более эффективно, с течением времени самоуплотняясь подобно клину [1; 155]. Для устройства трапециевидной чаши известны следующие варианты обработки концов бревен: стеска двух наклонных плоско стей в нижней части бревна в месте соединения или на всю длину остатка и шестигранная отеска («шведский угол»).

Врубки с прямоугольной чашей (Т1/1(3)) в Карелии встречаются относительно редко, в основном на севере края. По литературным данным, они известны в Ленинградской и Новгородской областях, где носят название соединения «в запил(ку)» [19; 231]. Логично предположить, что название чаш в этих соединениях – «запил» – указывает на использование для их устройства поперечных пил, которые появились в арсенале плотников относительно поздно, например, в Карелии начиная с середины XIX века [14; 154]. До этого же любые чаши вырубались исключительно топором, в связи с чем назывались «зарубами». Для врубок с прямоугольными чашами концы укладываемых верхних бревен отесывались или опиливались на два вертикальных канта.

Как уже отмечалось в первой части настоящей статьи, плотность прилегания бревен друг к другу в стене достигалась с помощью устройства в них продольных пазов, особенности которых необходимо учитывать при чистовой рубке чаш. Главным образом это относится к срубам с нижней припазовкой бревен. Итак, для того чтобы обеспечить в угловых соединениях плотное прилегание бревен, в основании чаши вырубается соответствующий «валик» под округлую или угловую (треугольную) форму паза в накрывающем бревне. При использовании верхней припазовки, некоторых вариантов разнопаза и для срубов «в реж» «валик» в основании чаш не устраивается.

Угловые соединения с чашей в нижней части бревна именуются врубками «в охлуп» («в накладку») (Т1/2(1)). По-видимому, такое название связано с тем, что вырубленная в нижней части бревна округлая чаша накрывает, облегает нижележащее сопрягаемое бревно, нахлобучивается на него [3; 68]. Для обеспечения дополнительной жесткости соединения устраивается коренной шип в чаше и соответствующая ему выемка в нижележащем бревне. Врубки «в охлуп» не получили широкого распространения в народном деревянном зодчестве. По литературным источникам известна врубка «в крюк» с нижней чашей [10; 249–250], хотя в натуре такой прием нами не зафиксирован. Придерживаясь предложенных принципов классифицирования, для обозначения такой врубки мы предлагаем название – «крюковой охлуп» (Т1/2(4)).

Существует устойчивое мнение, что соединения «в охлуп» в связи с обратным расположением чаши лучше противостоят атмосферным осадкам, чем, например, врубки «в обло» с традиционной обращенной кверху чашей. Безусловно, логика в этом присутствует. Однако, как показывает реставрационная практика, гниль в верхних чашах встречается редко, несмотря на солидный возраст построек. К недостаткам врубок «в охлуп» многие плотники относят нетех-нологичность ее исполнения. Кроме того, если для соединений с верхней чашей свойственно самоуплотнение с течением времени, то усушка сруба «в охлуп» может привести к нарушению его плотности за счет повисания бревен в чашах.

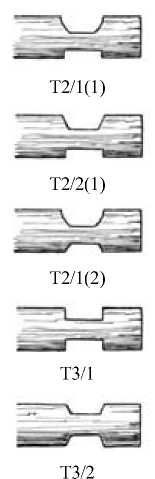

Помимо описанных выше врубок с одной чашей в традиционном деревянном строительстве применялись угловые соединения бревен с двумя чашами. Разделим их на врубки с чашами разной (Т2) и одинаковой (Т3) формы.

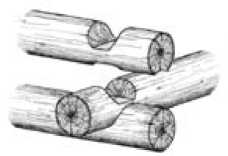

В угловых соединениях в первом случае, как правило, устраиваются основная верхняя и дополнительная неглубокая нижняя чаши разной формы. Можно выделить следующие комбинации форм верхней и нижней чаш, соответственно: округлой и прямоугольной (Т2/1(1)), округлой и трапециевидной (Т2/1(2)), трапециевидной и прямоугольной (Т2/2(1)). Такие угловые соединения бревен называются врубками «в полуторную чашу». Таким способом рубились стены целиком или в совокупности с морфологически схожими врубками с одной верхней чашей.

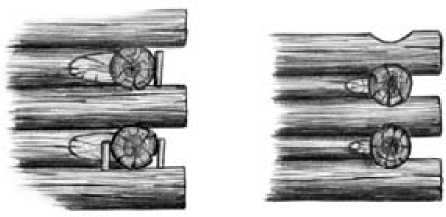

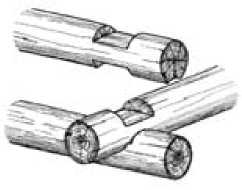

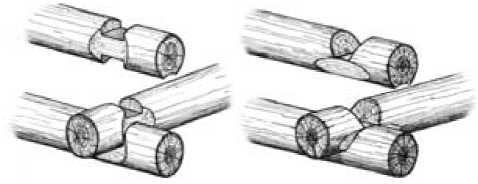

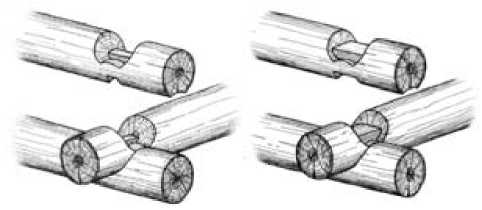

Второй способ угловых соединений с двумя равнозначными чашами одинаковой формы – врубки «в охряпку» (они же «в захряб», «в замок», «в рогатый угол», «в собачью шею» и др.) с прямоугольными (Т3/1) или трапециевидными (Т3/2) выемками. Обычно соединение «в охряп-ку» в литературе изображают с равными по величине (глубине) чашами, однако в действительности это не всегда так. Использование в строительстве разнокалиберных бревен приводит к серьезным изменениям величины «застоя» (превышение одного бревна по отношению к сопрягаемому бревну в месте их углового соединения), что в свою очередь влечет за собой изменение глубины чаш: верхняя вырубается глубокой, а нижняя – мелкой, или наоборот.

На многих территориях с карельским населением «охряпке» придавался статус традиционного приема возведения рубленых стен [13; 141–142]. Совсем по-другому относились к данному приему русские, которые, по словам В. И. Даля, характеризовали «охряпку» как «скорый, но дурной способ» рубки [4; 774]. В зависимости от назначения постройки концы бревен могли как оставаться без обработки, так и отесываться на два вертикальных канта или даже под овал.

Рассмотрим отмеченную ранее характеристику угловых соединений – наличие или отсутствие остатка (ДП2). Для вышеперечисленных типов угловых соединений развитых срубов обычно характерно наличие остатка. Поэтому их часто называют общим термином – врубки с остатком. В редких случаях можно встретить такие соединения без остатка, большинство из которых не первоначальные, а образованные опиливанием или откалыванием фрагментов остатков. По сути дела, выпуски бревен менее 5 см длиной уже не являются остатками как таковыми и создают фактически чистый угол. Поэтому такие соединения можно считать врубками без остатка. Кроме того, такие короткие выпуски снижают прочность угловой врубки, но, что важно, не меняют принципа ее работы. С конструктивной точки зрения основным назначением остатков является их препятствование скалыванию граней чаш. В среднем применяемая длина остатков колеблется от 15 см до 2/3 или 1 диаметра бревен. Однако встречаются срубные постройки с совсем незначительными остатками. Например, у прируба сеней сямозерской часовни в д. Ин-жунаволок остатки составляют около 7 см. На некоторых территориях Русского Севера сохранности остатков уделяли особое внимание. Так, для укрепления остатков, поврежденных во время строительства или эксплуатации срубных построек, на их концы иногда надевали хомуты из нескольких слоев бересты [8]. Известно, что остаток также способствует меньшему промерзанию углов. Кроме того, существенную роль здесь играет технология обработки древесины. До появления в арсенале плотника пилы, чтобы придать постройке репрезентативный вид, остатки уравнивали по длине, зарубая их торцы топором. Использование колунообразного топора способствовало смятию древесных волокон и закрытию пор на торцах бревна, что, безусловно, на какое-то время снижало капиллярное всасывание влаги. Плоский топор и, начиная с середины XIX века, пила не сминали, а перерезали волокна, сохраняя ходы для влаги. Уравнять торцы бревен с помощью лишь топора – задача трудоемкая. Поэтому избы бедняков, промысловые или временные постройки часто возводились с хаотичными обрубами остатков разной длины. Такой же вид углов, скорее всего, имели архаичные срубы.

До сих пор в Карелии и на Русском Севере в целом врубки с остатком остаются самыми распространенными угловыми соединениями в срубных постройках, а самые популярные из них – врубки «в обло». Причина тому – бесспорные достоинства таких соединений, включающие в первую очередь их прочность и меньшее промерзание в углах. При этом чуть ли не единственным недостатком таких врубок является некоторый перерасход древесины.

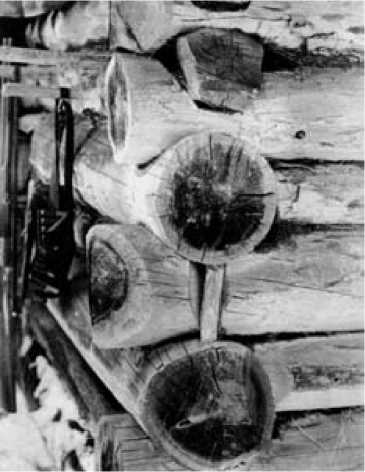

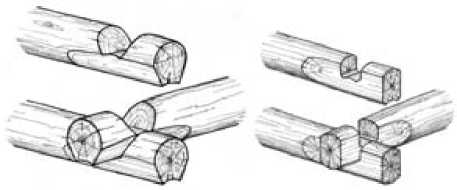

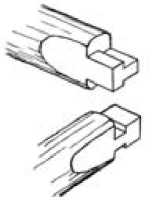

Угловые соединения с выемкой «углом» (то есть с одной стенкой) (Г2/2). Угловые соединения с выемкой «углом» – это врубки «в лапу» («в шап», «в брус», «в гладь» и др.). Их применение можно проследить на всех типах построек. Результаты археологических раскопов средневеко- вого киевского Подола показывают, что эти угловые соединения по древности не уступают врубкам «в обло», но применяются редко [15; 368]. Рубка стен «в лапу» на протяжении обозримой ретроспекции часто применялась в культовом деревянном зодчестве. Например, таким способом иногда рубили алтари. Известны случаи рубки «в лапу» церквей целиком. Так, в порядной записи на построение в 1700 году церквей Екатерины мученицы и Параскевы Пятницы в Вологде находим следующую запись: «А рубить те церкви и олтари въ брусъ, и трапезы въ брусъ же, высотою отъ полу до подволоки трехъ саженъ…» [17; 281]. Рубка углов «в лапу» в жилых и хозяйственных постройках в крестьянской среде распространяется в XIX–XX веках [3; 70], [16; 42–43], но массового характера не получает. Причины тому могут быть разные. Например, крестьяне и сами плотники считали соединение «в лапу» непрочным. К общеизвестному недостатку такого способа возведения срубов специалисты причисляют неизбежное промерзание углов в зимний период. К достоинству соединений «в лапу» относится максимальное использование длины бревен, и как следствие этого – увеличение площади помещений.

При правильно подобранном лесе выемки «углом» делаются с двух сторон (сверху и снизу бревна) примерно равных размеров, а при использовании разнокалиберных бревен выемки могут сильно отличаться друг от друга по глубине, иногда даже одна из выемок может почти полностью сходить на нет.

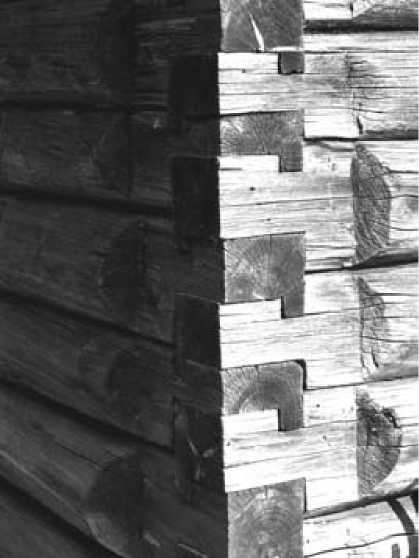

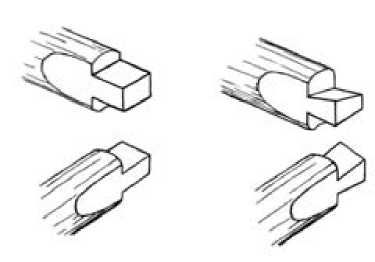

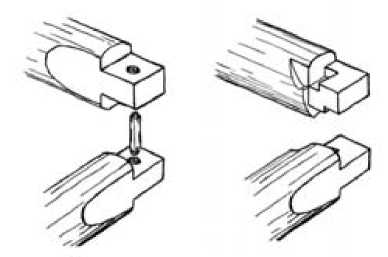

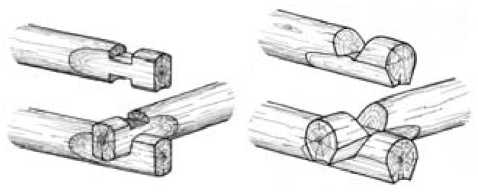

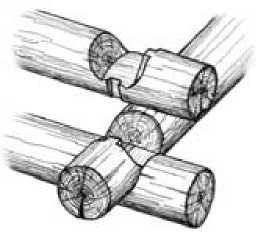

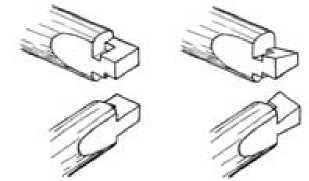

Выемки «углом» на конце бревна формируют основной рабочий элемент соединения, подобный коротенькой консоли, – «лапу». Существуют два основных варианта формы последней: прямоугольная («простая лапа») (Т1) (рис. 4) и трапециевидная («косая лапа») (Т2) (рис. 5). Оба способа применяются как в чистом виде, так и с дополнительными креплениями. Так, в работу соединения прямоугольной «лапы» могут быть включены коренные шипы (Т1/3) и вставные стержневые нагеля (Т1/2). Последние забиваются в предварительно просверленные сквозные отверстия в «лапах». Коренные шипы (ДП6) бывают короткими потайными («лапа с потемкой») или на всю длину соединения. Первые устраиваются в виде «полсковородня» или прямоугольной формы. Вторые же имеют, как правило, только прямоугольную форму и располагаются как с одной нижней стороны (Г-образная или «крюковая лапа») (рис. 6), так и с двух сторон «лапы» (Т-образная «лапа») (рис. 7).

«Крюковая лапа» – прием достаточно распространенный на Русском Севере и за его пределами (в Московской области [16; 42], в Скандинавии и Финляндии [20; 311]). В Карелии он встречается преимущественно на северо-западе края в срубах изб и намогильных домиков или в локальных конструкциях, например на фасадных брусьях и балках балконов.

Рис. 4. Угол избы, рубленный «в простую лапу». Деревня Гужово Каргопольского района Архангельской области. Фото А. Ю. Косенкова, 2009 год

Рис. 6. Угол избы, рубленный «в крюковую лапу». Деревня Юшкозеро Калевальского района Карелии.

Фото А. Ю. Косенкова, 2007 год

Рис. 5. Рубленный «в косую лапу» угол сеней церкви прп. Александра Свирского в д. Космозеро Медвежьегорского района Карелии. Фото А. Ю. Косенкова, 2010 год

Рис. 7. Угловая врубка в прямоугольную «лапу» с двумя коренными шипами на всю длину соединения. Владимирская церковь в с. Подпорожье (Жеребцова Гора) Онежского района Архангельской области.

Фото из архива сайта «Онега-Oнлайн»

Трапециевидная «лапа» за счет скошенных плоскостей, работающих как «замок», является соединением более прочным, чем чистая прямоугольная «лапа». Поэтому дополнительных креплений для нее было выработано меньше, а именно в общем виде всего два варианта прямоугольных коренных шипов (ДП6): потайной короткий и на всю длину соединения. Последний вариант в Карелии нами зафиксирован только на срубах намогильных домиков. Однако это позволяет сделать предположение об использовании данного способа рубки в жилых постройках. В отличие от Карелии, в Швеции и Норвегии достоверно известны жилые постройки, срубленные таким образом (рис. 8).

Рис. 8. Угол жилого дома, рубленный «в косую лапу» с коренным шипом на всю длину соединения. Швеция. Фото Финна Йенсона.

Встречаются срубы, в которых трапециевидная форма «лапы» слабо выражена и местами даже органично переходит в прямоугольную.

Интересный симбиоз угловых соединений зафиксировал Л. Е. Красноречьев [9; 22–23]. Внутри помещения круглые бревна соединяются, как при рубке «в обло», а снаружи – «в лапу». По существу это все-таки соединение «в лапу», а для иллюзии круглых углов в интерьере в соединении с внутренней стороны устраивалась округлая вырубка (Т1/4).

Бытует мнение, что врубки «в лапу» – это соединения «без остатка», поэтому оба термина отождествляются. В действительности не все так од- нозначно. Среди соединений «в лапу» следует выделять врубки и «с остатком», и «без остатка» (ДП2). Видимо, в силу преобладания последних (их еще называют соединениями «в чистый угол», «в белый угол» и т. д.) сложилось такое мнение. Что же представляет собой «остаток» врубок «в лапу»? Это вынос «лапы» за пределы угла с сохранением ее формы – прямоугольной или трапециевидной (рис. 9). Среди остатков встречаются как намеренно оставленные выпуски, так и образованные в силу небрежности исполнения врубки. Л. Е. Красноречьев называл «лапой с остатком» соединение «в охряпку» [9; 22–23]. Действительно, если сравнивать «простую лапу» с «охряпкой» с прямоугольными чашами, на первый взгляд разница заключается только в наличии/отсутствии остатка. Также можно отметить, что в силу морфологической схожести обе врубки нередко применялись в одном срубе. Однако на основании предложенных принципов классифицирования главное различие этих соединений состоит в устройстве выемок: «углом» или «чашей», поэтому наличие остатка не должно менять характер устройства и работы врубки.

Рис. 9. Рыбный амбар, рубленный в «косую лапу» с остатком. Деревня Чапома Терского района Мурманской области [11; 375]

В настоящей статье мы представили детальное описание двух типологических уровней классификации – ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ и ТИПЫ. В ходе дальнейших исследований предполагается разработка последующих типологических подразделений: ВИДЫ, описывающие структурно-морфологические особенности стен; ПОДВИДЫ, рассматривающие дифференциации наружных стен; РАЗНОВИДНОСТИ, демонстрирующие приемы устройства функционально-декоративной обшивки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕНЧАТЫХ СТЕН (ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ТИПЫ)

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

(по принципу угловых соединений бревен в венцы):

Г1 - архаичные угловые соединения бревен в «протосрубах»

Г2 - угловые врубки в сплошных развитых срубах:

Г2/1 - угловые соединения бревен с выемкой «чашей»

Г2/2 - угловые соединения бревен с выемкой «углом»

ТИПЫ

(по устройству угловых соединений наружных стен):

ТИПЫ для Г1:

Т1 - угловое соединение с врезкой торца одного бревна в боковую поверхность комля сопрягаемого бревна

Т1/1 —"- с фиксацией комля деревянными штырями-упорами

Т1/2 —"- с устройством в комлевых частях бревен неглубоких выемок

ТИПЫ для Г2/1:

Т1 - угловое соединение с одной чашей

Т-/1 - угловое соединение с чашей, обращенной вверх

Т-/2 - то же вниз

Т-/-(1) —"- с одной чашей округлой формы

Т-/-(2) - то же трапециевидной

Т-/-(3) - то же прямоугольной

Т-/-(4) - то же с Г-образной в плане чашей (неполной округлой чашей при рубке «в крюк»)

Т2 - угловое соединение с двумя чашами разной формы - основной верхней и дополнительной нижней «получашей»

Т-/1 —"- с основной чашей округлой формы

Т-/2 - то же трапециевидной

Т-/-(1) - угловое соединение с «получашей» прямоугольной формы

Т-/-(2) - то же трапециевидной (только для Т2/1)

Т3 - угловое соединение с двумя чашами одинаковой формы

Т-/1 - угловое соединение с чашами прямоугольной формы

Т-/2 - то же трапециевидной

Г1:

Т1/1 («в иглу») Т1/2 («в иглу»)

Г2/1:

Т1/1(1) («в обло») Т 1/2(1) («в охлуп»)

Т1/1(2)

Т1/1(3) («в запил»)

Т 1/1(4) («в крюк»)

ТИПЫ для Г2/2:

Т1 - угловое соединение в прямоугольную «лапу»

Т2 — "- в трапециевидную «лапу»

Т-/1 —"- без дополнительных креплений

Т-/2 "- с креплением цилиндрическими нагелями

Т-/3 - то же с коренными шипами

Т-/4 —"- с округлыми зарубками с внутренней стороны угла для имитации в интерьере соединения «в обло» (только для Т1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

для всех ТИПОВ:

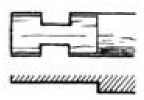

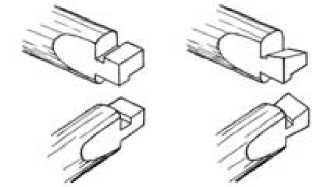

Т:ДП1 - Характер перехода от необработанной поверхно сти бревна к вертикальным пло ско-стям при отеске на два канта концов бревен: ДП1/1 - угловое соединение без перехода ДП1/2 —"- с переходом в виде плавной стески (подтески)

ДП1/3 - то же полуовальной подтески

ДП1/4 - то же фрезерной подтески

ДП1/5 - то же прямой подрезки

ДП1/6 - то же наклонной (неорганизованной) сегментарной подрезки

ДП1/7 - то же вертикальной сегментарной подрезки

Т2 («в полуторную чашу»)

Т3 («в охряпку»)

Г2/2:

Т:ДП2 - Характеристика остатков:

ДП2/1 - угловые врубки без остатка

ДП2/2 - угловые врубки с остатком

ДП-/-(1) —"- с удлиненным остатком ( > 1 диаметра бревен)

ДП-/-(2) —"- с остатком нормальной длины (от 15 см до 1 диаметра бревна)

ДП-/-(3) —"- с укороченным остатком (менее 15 см)

ДП-/-(-)[1] - остатки равной длины

ДП-/-(-)[2] - остатки различной длины

ДП-/-(-)[-]<1> - остатки неторцованные

(хаотичные обрубы)

ДП-/-(-)[-]<2> - остатки зарубленные

ДП-/-(-)[-]<3> - остатки запиленные

Т:ДП3 - Характеристика обработки концов бревен (для типов Г2/1):

ДП3/1 - концы бревен без обработки

ДП3/2 - с обработкой конца бревен только в месте углового соединения

ДП3/2(1) "- с отеской на два вертикальных канта

ДП3/2(2) —"- с отеской на две скошенные пло скости в нижней части бревна

ДП3/3 - концы бревен полностью обработанные

ДП3/3(1) "- с отеской на два вертикальных канта

Т1/1 («в простую лапу») Т2/1 («в косую лап»)

Т1/2 Т1/4

ДП1/3

ДП1/4

ДП3/3(2) - -"- с отеской на две скошенные плоскости в нижней части бревна

ДП3/3(3)—"- с обработкой под круг

ДП3/3(4) —"- с обработкой под эллипс

ДП3/3(5) —"- с обработкой под форму сечения яйца (зауженной частью книзу)

ДП3/3(6) —"- с обработкой под шестигранник ДП3/3(-)[1] —"- с обработкой концов бревен без «черты», фиксирующей начало сомления

ДП3/3(-)[2] - то же с «чертой», фиксирующей начало сомления

ДП3/3(-)[-]<1> —"- во всех углах и перерубах лицевого (главного) фасада

ДП3/3(-)[-]<2> - то же двух смежных фасадов ДП3/3(-)[-]<3> - то же трех смежных фасадов

Т:ДП4 - Устройство дополнительных креплений в чашах при рубке «в обло» (для Г2/1, Т1/1(1)): ДП4/1 - угловое соединение без дополнительных креплений

ДП4/2 —"- с креплением в виде узкого продольного коренного шипа по центру основания чаши

ДП4/3 - то же в виде широкого продольного коренного шипа

ДП4/4 - то же со смещением широкого шипа к краю чаши

ДП4/5 - угловое соединение с креплением в виде коренного шипа на стенке чаши

Т:ДП5 - Устройство неполных чаш при рубке «в крюк» (для Г2/1, Т1/1(4)):

ДП5/1 - неполная чаша с коротким шипом, упирающимся в плоскость стески сопрягаемого бревна

ДП5/2 - то же с дополнительным шипом на противоположной стенке чаши

ДП5/3 - неполная чаша с длинным шипом, врезающимся в оте санную часть сопрягаемого бревна

Т:ДП6 - Характеристика коренных шипов (для типов Г2/2):

ДП6/1 - угловое соединение с коротким прямоугольным шипом

ДП6/2 —"- с коротким шипом в виде «полусковородня» (только для Т1)

ДП6/3 "- с длинным прямоугольным шипом на всю длину соединения

ДП6/4 - -"- с длинными прямоугольными шипами с двух сторон (только для Т1)

Т:ДП7 - Конкретизация врубки внутренних стен и перерубов в наружные стены (для типов Г2/2):

ДП7/1 - сквозные врубки

ДП7/-(1) —"- «в ласточкин хвост»,

ДП1/5

ДП1/6

ДП1/7

ДП3/2(1)

ДП3/2(2)

ДП3/3(1)

ДП3/3(2)

ДП3/3(6)

ДП4/2

ДП4/3

ДП7/-(2) – –"– в виде прямоугольной врезки с коренными шипами на бревнах наружных стен,

ДП7/-(-)[1] – –"– с вертикальными торцами врезаемых бревен,

ДП7/-(-)[2] – –"– с торцами, скругленными заподлицо с поверхностью бревен наружных стен

ДП7/2 – потайные врубки

ДП7/2(1) – –"– «в ласточкин хвост»

ДП4/5

ДП7/1(-)[1] ДП7/1(-)[2]

ДП5/1 ДП5/2 ДП5/3

ДП6/4

ДП6/1

ДП6/3

*Окончание статьи, начало в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета», серия «Естественные и технические науки». Март, 2010. № 2(107). С. 13–24.

Список литературы Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий русского Севера. Часть 2

- Алсвик Э. Срубные постройки в России и Норвегии//Актуальные проблемы исследования и спасения уникальных памятников деревянного зодчества в России: Международный симпозиум. Доклады. СПб., 1999.

- Артамонов М. И. Постройки Краснохолмского района//Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. Крестьянские постройки Ярославско-Тверского края. Л., 1926.

- Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов//Восточно-славянский этнографический сборник. М., 1956. С. 5-458.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М.: Русский язык, 1981.

- Едемский М. Б. О крестьянских постройках на Севере России//Живая старина. Вып. 1-2. СПб., 1913. С. 25-116.

- Косенков А. Ю. К вопросу о систематизации стеновых срубных конструкций в традиционном деревянном зодчестве Русского Севера//НТЖ «Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова». 2009. № 4. С. 56-63.

- Косенков А. Ю. Классификация стен в традиционном деревянном зодчестве Карелии и сопредельных территорий Русского Севера. Ч. 1//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные технические науки». 2010. № 2(107). С. 13-24.

- Косенков А. Ю. Традиционные срубные постройки в Кенозерье и Лекшмозерье (по материалам полевых обследований 2008-2009 гг.)//Кенозерские чтения-2009: Материалы IV Всероссийской научной конференции (в печати).

- Красноречьев Л. Е. Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества. По опыту работ в Новгородской области. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 60 с.

- Кузнецов А. В. Архитектурные конструкции. М.: Академия архитектуры СССР, 1940. 744 с.

- Медведев П. П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ): Дис. … канд. архитектуры. Т. 3. Петрозаводск, 1985. с.

- Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество. М.: Искусство, 1983. 288 с.

- Орфинский В. П. Загадки «домиков мертвых»//Памятники культуры и мировоззрение: Атеистические очерки.Петрозаводск: Карелия, 1985. C. 129-143.

- Орфинский В. П., Яскеляйнен А. Т. Хронологическая атрибуция сооружений деревянного культовогозодчества Карелии//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 147-160.

- Сагайдак М. А. Гражданские постройки средневекового Киева X-XI вв.//Народное зодчество: Межвуз. сб.Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 363-390.

- Соловьев К. А. Жилище крестьян Дмитровского края (Северная часть Московского округа). Дмитров: Изданиемузея Дмитровского края, 1930. 189 с.

- Суворов Н. И. Порядная запись на построение деревянной Пятницкой церкви в г. Вологде, 1700 года//Известия мператорского Русского археологического