Классификация структурно-функциональных нарушений грудопоясничного отдела позвоночника при остеопоротических деформациях

Автор: Слиняков Л.Ю., Черняев А.В., Бобров Д.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Экспериментальные и лабораторные исследования

Статья в выпуске: 3 (31), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основании анализа результатов комплексного обследования 467 пациентов с деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза и математического моделирования методом конечных элементов разработана система хирургического лечения с учетом имеющихся структурно-функциональных нарушений. В зависимости от типов имеющихся нарушений пациентам проводились вертебропластика, кифопластика, множественная вертебропластика, протяженная транспедикулярная фиксация, сочетание транспедикулярной фиксации с пластикой тел позвонков. Хорошие и удовлетворительные результаты получены у 98,1% пациентов.

Остеопороз, деформация, классификация, вертебропластика, оsteoporosis

Короткий адрес: https://sciup.org/142211095

IDR: 142211095 | УДК: 617.3:611.711

Текст научной статьи Классификация структурно-функциональных нарушений грудопоясничного отдела позвоночника при остеопоротических деформациях

Структурно-функциональные нарушения позвоночника являются причинами острого и хронического вертебро-генного болевого синдрома, неврологических нарушений, требующих системного, мультидисциплинарного и, часто, длительного стационарного лечения и реабилитационного периода. Наиболее распространенной причиной структурно-функциональных нарушений у пациентов, страдающих остеопорозом, являются остро возникшие переломы и постепенно прогрессирующие деформации тел позвонков. Вследствие биомеханических особенностей позвоночного столба, переломы в нижнем грудном и поясничном отделах представляют наибольшую группу от всех повреждений позвоночника.

По данным ВОЗ, остеопороз в настоящее время является одной из распространенных патологий и занимает ведущее место в структуре заболеваемости и смертности [16, 26]. Частота остеопороза увеличивается с возрастом. Поэтому, отмечаемый в последние годы рост продолжительности жизни, ведет к резкому увеличению количества больных с остеопорозом, поднимая эту проблему до уровня эпидемии. В центральных, черноземных районах России количество переломов на фоне остеопороза увеличилось за последние 5 лет почти в 2 раза [1, 6]. По данным различных авторов, частота остро возникших переломов тел позвонков у лиц старше 50 лет составляет от 7,5% до 25 % [1, 7, 10, 13, 17, 21– 24]. Особую категорию среди пациентов составляют лица, у которых переломы развиваются на фоне остеопороза.

Лечение переломов позвонков на фоне остеопороза представляет значительные трудности. Причиной этого являются плохое качество кости, неблагоприятный премор-бидный фон, обострение сопутствующих хронических соматических заболеваний [3, 5, 9, 10], развитие деформации в смежных уровнях при прогрессировании остеопороза и увеличении напряжений в позвоночно-двигательном сегменте [2].

Перелом позвонка у пациентов старшей возрастной группы сопряжен с увеличением смертности, особенно высока эта корреляция у женщин. Вынужденная гиподинамия при консервативном лечении способствует обострению хронических заболеваний, что существенно влияет на возрастание летальности [11, 15]. При консервативных методах лечения около 80% пострадавших в последствии ограничивают бытовую активность, а часть из них нуждаются в постороннем уходе [18, 27]. Кроме того, применение таких методик не устраняет посттравматические изменения, приводит к прогрессированию остеопороза с развитием так называемого постиммобилизационного остеопороза и к деформации тел смежных позвонков [2].

В настоящее время выбор метода лечения пациентов с остеопоротическими деформациями позвонков разной давности является предметом дискуссии, что связано с отсутствием единого патогенетического подхода к решению вопроса об адекватной тактике оказания медицинской помощи данной категории больных [2, 4, 5, 8, 9, 12]. Оперативный метод лечения, позволяющий осуществить коррекцию деформации и предотвратить ее прогрессирование, а также обеспечить лучшую стабильность, имеет предпочтения [2]. Однако определение характера самого оперативного вмешательства у столь сложной категории пациентов до сих пор остается дискутабельным. В частности, нет четких показаний к решению вопроса о выборе адекватного лечения в зависимости от возраста, степени выраженности остеопороза, характера перелома и соматического состояния пациента.

Использование имплантатов для лечения остеопороти-ческих переломов не всегда решают задачи стабилизации поврежденного сегмента позвоночника, поскольку надежность фиксации зависит от прочности кортикального слоя, толщина которого резко уменьшена при остеопорозе.

Предложено использование транспедикулярных и крючковых систем с применением экспансивных винтов, многоуровневой фиксации и пластики тел позвонков костным цементом, что позволяет во многих случаях уменьшить объем и травматичность вмешательства, избежать грозных осложнений. Современной тенденцией является применение малоинвазивных хирургических способов лечения переломов позвонков на фоне остеопороза [1, 2, 5, 9]. К таким операциям относится вертебропластика и кифопластика тел позвонков костным цементом.

Изучая деформации позвоночника при остеопорозе, практически все авторы останавливаются исключительно на описании и лечении переломов отдельных позвонков [1, 2, 5, 9, 12]. Структурно-функциональным изменениям в позвоночно-двигательном сегменте и позвоночнике в целом внимания должным образом не уделено. В частности, дис-кутабельными остаются вопросы о причинах и механизмах деформаций позвонков на смежных уровнях (в том числе после оперативного лечения), связи различных морфологических изменений с функциональными нарушениями и, особенно, с клинической картиной. В то же время в зарубежной литературе [19, 20] появилось понятие, не встречающееся в отечественных источниках, о мобильных деформациях тел позвонков при остеопорозе, которым отводится значительная роль в клинической картине как в остром, так и отдаленном периодах травмы. Однако методики их диагностики и хирургической коррекции не разработаны. Определение тактики лечения деформации тел позвонков затруднительно без детального представления о характере распределения напряжений в позвоночных двигательных сегментах, биомеханических изменений. Получение этой информации имеет определенные сложности, связанные с трудностями измерения локальных напряжений в различных отделах позвоночных двигательных сегментов. Одним из путей решения данной задачи является использование математического моделирования на базе современных компьютерных технологий.

Следует указать, что применяя комплексный патогенетический структурно-функциональный подход к лечению дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника, авторы получали лучшие результаты [14, 17, 18].

Цель исследования – разработать систему хирургического лечения структурно-функциональных нарушений грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза.

Материалы и методы

В исследование приняло участие 467 (100%) пациентов с деформациями тел позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза. Для подтверждения остеопороза всем пациентам (100%) выполнялась денситометрия позвоночника (среднее значение T-критерия составило – 3,9±0,45). Пацентам проводилась комплексное инструментальное обследование, включающее обзорную рентгенографию (467 пациентов, 100%), функциональная рентгенография в положениях флексии и экстензии (198 пациентов, 42,4%), функциональная рентгенография в положении лежа с использованием пневмореклинатора (297 пациентов, 63,6%), мультиспиральная компьютерная томография (467 пациентов, 100%), магнитно-резонансная томография (270 пациентов, 57,8%) , вертебросканирование (198 пациентов, 42,4%).

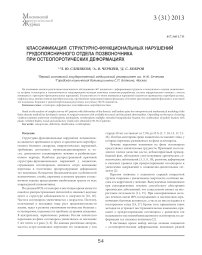

Для определения влияния вида (клиновидной с кифозом или с равномерной деформацией тела позвонка; фиксированной или мобильной) остеопоротической деформации на изменение напряжений в самом деформированном и смежных сегментах, исследовано напряженно-деформированное состояние позвоночника при различных состояниях с помощью математического моделирования методом конечных элементов. Исследовано и сравнено напряженно-деформированное состояние в норме, при остеопоротических деформациях с сохранением и нарушением сагиттального баланса при вертикальном положении и дополнительной нагрузкой (рис. 1).

Результаты

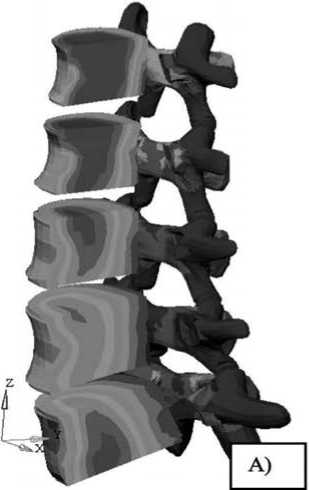

При математическом моделировании методом конечных элементов получены следующие результаты ( www.hexa.ru , 2008). При остеопоротических деформациях как при клиновидной, так и при равномерной компрессии тела позвонка увеличивается напряжение во всех сегментах. На изменение напряжения (рис. 2) влияет деформация тела позвонка и изменения сагиттального баланса – наклон, вынос центра тяжести, компенсаторный лордоз. Изменение напряжения не равномерно и по локализации в пределах тела позвонка, и по соотношению кортикальная-губчатая кость, а также вектору. Максимальная амплитуда изменений напряжений от-

Contour Plot healthy spine. 50mm Contour Plot fractured spine, 50mm

S-Global-Stress components IP(vonMises. Max) S-GtobakStress components IP(vonMises. Max)

Contour Plot

Analysis system Simple Average E8 508E-01

5.000E-01

4 375E-01 w-3 750E-01 1-3 126E-01 1-2 501E-01 1-1 876E-01 1-1 251E-01 1-6 265E-02 ■-1.702E-O4

Analysis system Simple Average El 748E-01

5.000E-01

4 375E-01 W-3.750E-01 1-3 126E-01 1-2.501E-01 1-1 876E-01 1-1 251E-01 1-6 267E-02

1 990E-04

Рис. 1. Модели позвоночника

S-Global-Stress components IP(vonMses. Max) Analysis system Simple Average E8 667E-01

5 000E-01

4 375E-01 ж-3 751E-01 1-3.126E-01 1-2 501E-01 1-1 876E-01 1-1 252E-01 1-6 271E-02 ■-2 349E-04

fractured spine. 70mrr

мечается в кортикальной части переднебоковых отделов тел позвонков как на уровне деформации, так и в смежных сегментах. При кифозе с нарушением баланса и дополнительной нагрузкой, совершаемой в физиологических пределах, напряжение в кортикальной части возрастает по сравнению с позвоночником без деформаций в 2,653 раза; в губчатой части – в 1,72 раза. Напряжение в губчатой части тела позвонка при остеопоротических клиновидных деформациях может даже снизится при компенсаторном гиперлордозе. Неравномерное перераспределение нагрузок между кортикальной и губчатой частью в разных отделах позвонка может привести к «stress shielding»-феномену в задних отделах губчатой кости и повышению риска переломов смежного уровня.

Фиксированные остеопоротические деформации позвонков сопровождаются стойкими же изменениями баланса позвоночника и нагрузками, рассмотренными при моделировании. В этих условиях можно ожидать развитие компенсаторных изменений в позвоночнике. Однако эти изменения, уменьшая напряжения в костных структурах тела позвонка, приводят к перегрузке мышц, межпозвонковых суставов и дисков, связок. Провоцируется появление или усиление проявления миалгий, энтезопатий, дизартикуля-ционного или дегенеративно-дистрофического синдрома межпозвонковых суставов.

При мобильных деформациях, в отличии от фиксирова-ных, проанализировать постоянное изменение напряжения в деформированном сегменте в зависимости от нагрузок профиля позвоночника не представляется возможным. Связано это с тем, что имеется нарушение опорности кортикального слоя и дефект губчатого, механические свойства которых требуются для построения модели. При этом взаимоотношения элементов позвонков как в острых, так и застарелых случаях постоянно меняются. Такая, даже микроподвижность, приводит к большей амплитуде изменений напряжений при статико-динамических нагрузках и затруднению формирования нового двигательного стереотипа, сохранению болевого синдрома. В этих условиях создаются условия для постоянной дизартикуляции в межпозвонковых суставах, хронической перегрузке мышц спины даже в покое, переняпряжению связок, смежных с позвонком межпозвонковых дисков. Эти данные соотносятся с результатами некоторых исследователей, указывающих на корреляцию болевого синдрома с мобильностью деформации.

В смежных сегментах с мобильной деформацией в связи с ускоряющим моментом следует предполагать большую амплитуду изменения напряжения в разных положениях, чем при фиксированных деформациях. Следовательно, при одинаковой степени остеопороза и профиле позвоночника при таких деформациях переломы смежного уровня более вероятны.

Интегральная оценка результатов математического моделирования, результатов инструментального обследования исследуемой группы пациентов позволила разработать

Contour Plot healthy spine, 50mm Contour Plot fractured spine. 50mm Contour Plot fractured spine. 70mm

S-Global-Stress components !P(vonMises. Max) S-Global-Stress components lP(vonMises. Max) S-Global-Stress components lP(vonMises. Max)

Analysis system Analysis system Analysis system

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений

классификацию структурно-функциональных нарушений при остеопоротических деформациях и предложить диффе-ринцированный выбор способа хирургической коррекции.

Выделено 5 типов деформаций:

-

1. Клиновидная или равномерная локальная деформация тела позвонка без нарушения сагиттального баланса позвоночника (фиксированная или мобильная) – выполняется вертебропластика. Вмешательство на одном уровне. Термин «сагиттальный баланс» – определяет центр тяжести, который в норме проецируется кпереди сегмента S1–S2, вертикальная линия проекции проходит через тела С7, Th12 и L5 позвонков. Фронтальный профиль позвоночного столба характеризуется отсутствием боковых деформаций оси.

-

2. То же с нарушением сагиттального баланса позвоночника: при фиксированной деформации (2А) – выполняется кифопластика; при мобильной деформации (2Б) – вертебропластика (предпочтительно). Вмешательство на одном уровне.

-

3. Клиновидная или равномерная деформация одного или нескольких тел позвонков с нарушением сагиттального баланса позвоночника на протяжении (фиксированная или мобильная) – выполняется множественная вертебропластика. Вмешательство на нескольких уровнях. Нарушение балланса при этом могут быть вызваны разными причинами, а не только сотеопоротической деформацией.

-

4. То же с нестабильностью, вызванной значительным дефектом костной ткани тела позвонка (травма, асептический некроз), задней стенки тела позвонка; с клинической картиной динамически возникающего из-за нестабильности корешкового синдрома – показана протяженная ТПФ (предпочтительно) перкутанная в сочетании с пластикой тел позвонков, возможно цементная фиксация винтов.

-

5. Нестабильные повреждения позвонков на фоне остеопении – выполняется перкутанная ТПФ с пластикой тела позвонка. При Ткр. – 2,5–3 возможно применение обычных винтов. При более выраженных степенях остеопороза – винты с дополнительной фиксацией цементом или экспансивные винты.

-

– (5А) при равномерной деформации до 50% и клиновидной деформации до 20 гр. пластика тела выполняется как вертебропластика;

-

– (5Б) при равномерной деформации более 50% и клиновидной деформации более 20 гр. пластика тела выполняется как кифопластика; при наличии дефекта кортикальной и губчатой части кости для кифопластики требуется использование стентов и высоковязкого цемента.

В клинической практике для определения типа нарушения при остеопоротических деформациях в грудном и поясничном отделах позвоночника, необходимо учитывать следующие критерии структурно-функциональных изменений:

-

• Время развития деформации: остро-, перелом или по типу «ползущей (постепенно нарастающей) деформации».

Вид деформации тела позвонка – Wedge, Biconcave, Crush (клиновидная, двояковогнутая, взрывная или с равномерным уменьшением высоты) при «ползущей» и застарелых деформациях; типы переломов по классификации АО/ASIF-Magerl при острой травме. Виды деформаций, их описание и эпидемиология дискутабельны (Лоренс-«Остеопороз», 2000 г.). Однако при ортопедическом подходе к коррекции деформации следует исходить из того, что тело позвонка деформируется в результате переломов. Деформация может возникнуть остро при воздействии высокоэнергетических нагрузок или иметь характер медленно нарастающей. Деформация может быть фиксированной или мобильной.

-

• Протяженность по сегментам позвоночника.

-

• Мобильность деформации – мобильность в пределах одного измененного сегмента острого или хронического характера;

-

• Наличие травматических и дегенеративно-дистрофических изменений в межпозвонковых дисках и суставах, тазовом поясе. В том числе оценивается гипермобильность позвоночно-двигательного сегмента, формы синдрома межпозвонковых суставов – «фасет-синдром», синдром крестцово-подвздошного сочленения.

-

• Степень и причины стеноза позвоночного и межпозвонковых каналов.

-

• Сформировавшийся профиль позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

-

• Ригидность и мобильность позвоночника в целом и его отделов.

-

• Тип и выраженность остеопороза с оценкой эффективности его медикаментозной коррекции.

-

• Степень клинических проявлений.

Проводить отдельно оценку состояния мышечного и связочного аппаратов нет необходимости. Принято считать, что мышечный аппарат у пациентов с первичным остопо-розом не обладает хорошей функциональной активностью

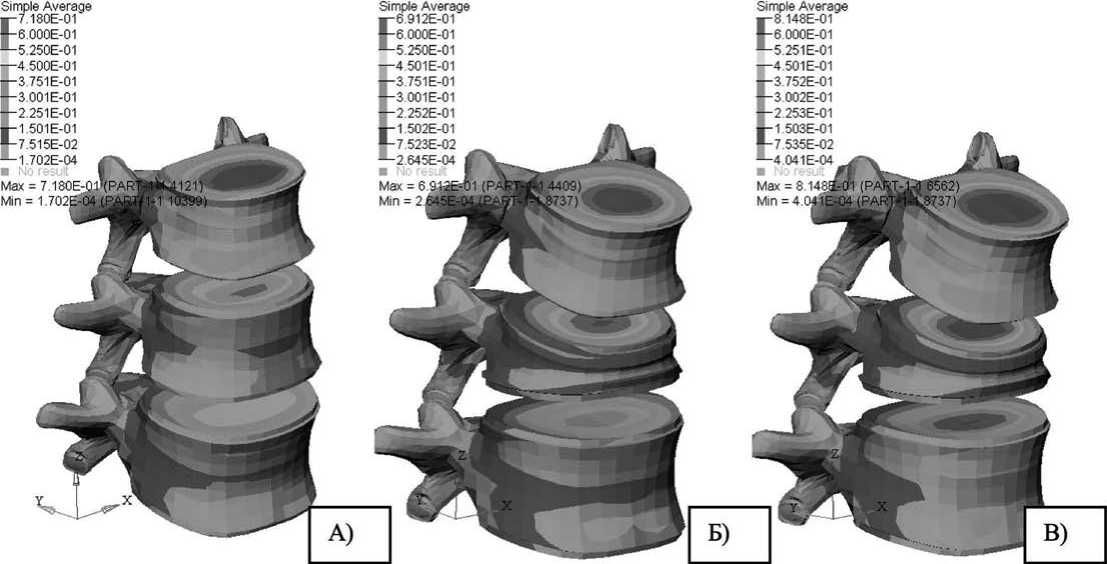

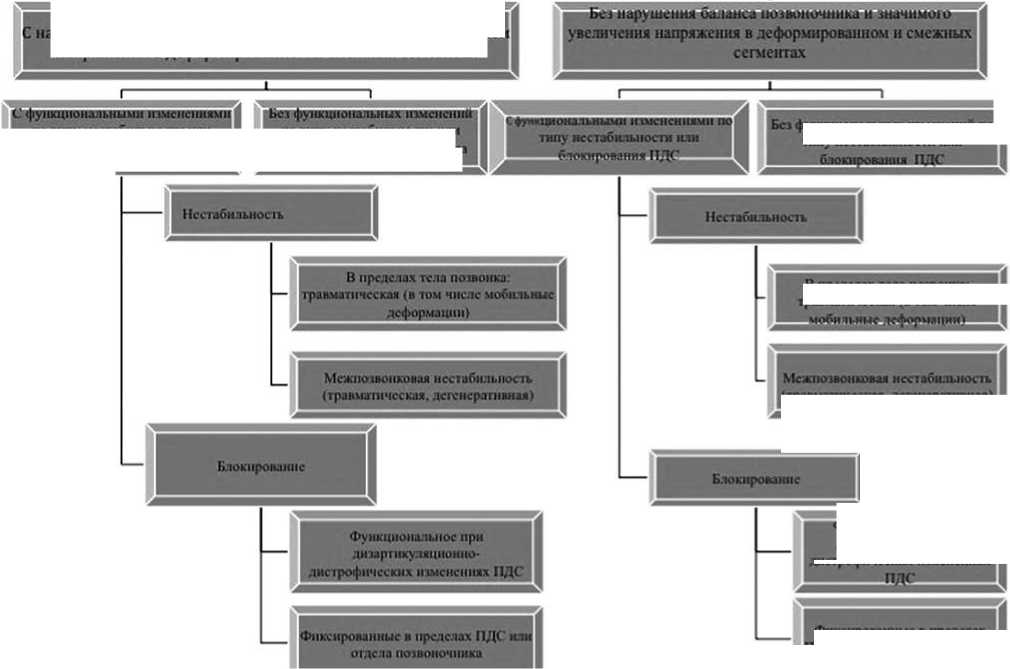

Функциональные изменения при остеопороггичсскнх деформациях позвонков арушением баланса позвоночника и значимым увеличение» напряжения в деформированном и смежных сегментах

Фиксированные в пределах ІДС или отдела позвоночника

Рис. 3. Разработанная классификация структурно-функциональных нарушений при остеопоротических деформациях

по типу нестабильности или блокирования ПДС или отдела позюкгашхз

по типу нестабильности или блокирования ПДС или отдела поізоіюшша

функциональных изменений по типу нестабильности или

В пределах тела позвонка: травматическая 18 том числе

I гравыаіичссш. дегенеративны >

дісзартнкудяіімонно* дистрофических изменениях

(что подтверждено в исследовании теста на удержание), а оценка состояния связок проводится при анализе ригидности позвоночника и степени гипермобильности сегмента как следствие дегенеративно-дистрофических изменений.

В обобщенном виде функциональные изменения представлены в схеме (рис. 3).

Предлагаемая схема дифферинциального выбора метода оперативного лечения применена в 100% случаях. Срок наблюдения за пациентами составил от 1 до 9 лет. При анализе результатов лечения хороший и удовлетворительный результат получен в 98,1% случаев, что указывает на целесообразность использования комбинированной методики оперативного лечения у данной группы пациентов

Выводы

Структурно-функциональные нарушения при остеопо-ротических деформациях позвоночника определяются сегментарными и межсегментарными изменениями, а также статико-динамическими изменениями всего позвоночного столба. Эти изменения приводят к нарастающим напряжениям в костной ткани смежных уровней и появлению в них вторичных остеопоротических деформаций на фоне неравномерного изменения минеральной плотности костной ткани в позвонках. Для предотвращения прогрессирования патологии требуется хирургическая коррекция подобных изменений. При переломами позвонков на фоне остеопороза могут формироваться мобильные деформации их тел, сохраняющиеся длительное время и являющиеся причиной болевого синдрома. Для выявления мобильных деформаций требуется совокупность клинических данных, рентгенографии и компьютерной томографии. Учитывая наличие латентных форм мобильных деформаций в остром периоде рентгенография должна выполняться в динамике с функциональными тестами. Хирургическая тактика с использованием малоинвазивных технологий позволяет не только решить задачи по восстановлению функции одного сегмента позвоночника, но и осуществляет профилактику прогрессирования остеопоротических деформаций всего позвоночного столба.

Список литературы Классификация структурно-функциональных нарушений грудопоясничного отдела позвоночника при остеопоротических деформациях

- Белосельский Н. Н. Остеопороз позвоночного столба. (Комплексная лучевая диагностика): Автореф. дис.. докт. мед. наук. Ярославль, 2000. 38 с.

- Бобров Д.С. Дифферинцированное хирургическое лечение переломов грудопоясничного отдела позвоночника у пациентов старшей возрастной группы. Дис.. канд. мед. наук. М., 2009. 216 с.

- Бровкин С.С. Чрескожная вертебропластика переломов нижнегрудных и поясничных позвонков при остеопорозе: Дис.. канд. мед. наук. М., 2007. 187 с.

- Дулаев А.К., Орлов В.П., Дадыкин А.В. Лечение больных с патологическими переломами позвонков на фоне остеопороза с использованием современных хирургических технологий//Тезисы докладов VII еъезда травматологов-ортопедов России. Новосибирск, 2002. С. 74.

- Медков В. М. Демография. М.: Инфра-М, 2005.576 с.

- Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И. Эпидемиология остеопороза и переломов//Руководство по остеопорозу (под ред. Л.И. Беневоленской). М.: БИНОМ, 2003. С. 10-53.

- Пикин В.В. Диагностика и лечение неосложненных компрессионных переломов позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделах: Дис.. канд. мед. наук. М., 1987. 186 с.

- Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертебро-неврология). Руководство для врачей. 4-е издание. М.: «Медпрессинформ», 2008. 672 с.

- Риггз Б.Л., Мелтон III. Л.Дж. Остеопороз./Пер. с англ. М.-Спб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский диалект», 2000. 560 с.

- Родионова С.С. Остеопороз -проблема XXI века./В кн.: «Сборник тезисов докладов VIII съезда травматологов-ортопедов России». Самара, 2006. Т. 2. С. 802-803.

- Семченко В.И. Хирургическое лечение патологических переломов грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза: Автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 2009. 24 с.

- Тагер И.Л., Дьяченко В.А. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. М.: Медицина, 1971.

- Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы. СПб.: издательство «Гиппократ», 2007. 256 с.

- Цивьян Я.Л. Повреждения позвоночника. М.: Медицина, 1971. 312 с.

- Adachi J.D. et al. The association between osteoporotic fractures and health-related quality of life as measured by the Health Utilities Index in the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos)//Osteoporosis International. 2003. Vol. 14. P. 895-904.

- Crandall D., Slaughter D., Hankins P.J., Moore C., Jerman J. Acute versus chronic vertebral compression fractures treated with kyphoplasty: early results//Spine J. 2004. Vol.4. P. 418-424.

- Farcy J.P.C., Weidenbaum M., Glassman S. Sagittal index in management of thoracolumbar burst fractures//Spine. 1990. Vol. 15. P. 958-965.

- Fernandez E., Gil F.J., Best S.M. et al. Improvement of the mechanical properties of new calcium phosphate bone cements in the CaHPO4-alpha-Ca3(PO4)2 system: compressive strength and microstructural development//J. Biomed. Mater. Res. 1998. Vol. 41. P. 560-567.

- Hiroshi Т. High-risk osteoporotic vertebral fractures for pseudarthrosis causing painful elderly kyphosis Proceedings of the NASS 19th Annual Meeting//Spine. 2004. Vol.4. P. 113-119.

- McDonnell D.E. History of spinal surgery: one neurosurgeon's perspective//Neurosurg. Focus. 2004. Vol. 16. E. 1.

- Moro M., Hecker A.T., Bouxsein M.L., Myers E.R. Failure load of thoracic vertebrae correlates with lumbar bone mineral density measured by DXA//Calcif Tissue Int. 1995. Vol. 56. P. 206-209.

- Muhr G., Tscherne H., Thomas R. Comminuted trochanteric femoral fractures in geriatric patients: the results of 231 cases treated with internal fixation and acrylic cement//Clin. Orthop. 1979. Vol. 138. P. 41-44.

- Muller K., Schwesig R., Leuchte S., Riede D. Koordination-straining und Lebensqualitat -Eine Langsschnittuntersuchung bei Pflegepersonal mit Ruckenschmerzen//Gesundheitswesen. 2001. Vol. 63. P. 609-618.

- Muller K., Schwesig R., Kreutzfeldt A., Becker S., Hottenrott K. Das Ruckenaktivprogramm. Aachen: Meyer & Meyer, 2003.

- Muller U. et al. Treatment of thoracolumbar burst fractures without neurological deficit by indirect reduction and posterior instrumentation: bisegmental stabilization with monosegmental fusion//Eur. Spine J. 1999. Vol.8. P. 284-289.

- Papaioannou A., Parkinson W., Ferko N., Probyn L. et al. Prevalence of vertebral fractures among patients with chronic obstructive pulmonary disease in Canada//Osteoporos Int. 2003. Vol. 14(11). P. 913-917.

- Skelton D.A. Effects of physical activity on postural stability//Age and Ageing. 2001. Vol. 30 (S4). P. 33-39.