Классификация в технике и её оценка

Автор: Кохановский Вадим Алексеевич, Сергеева Марианна Христофоровна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2-1 (63) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложен новый способ объективной сравнительной оценки сложности классификаций различных множеств объектов. Рассмотрены параметры, определяющие структуру различных классификаций.

Классификация, объективные параметры, оценка сложности

Короткий адрес: https://sciup.org/14249793

IDR: 14249793 | УДК: 50.005:519.8

Текст научной статьи Классификация в технике и её оценка

Введение. Идея упорядоченности и систематизации является сквозной для всей технической деятельности и всех технических дисциплин. Одной из возможных реализаций этой идеи представляется классификация – базовая функция, осуществляемая в процессе системного анализа и синтеза [1].

Классификация, как одна из степеней упорядоченности, является достаточно универсальной процедурой. К ней, например, можно отнести контроль точности размеров, когда в результате измерений возникает информация типа годен – негоден или годен – брак неисправимый – брак исправимый. Аналогичная информационная ситуация возникает и при диагностике, когда определяется измерением пороговое значение параметра, свидетельствующего о наступлении критического состояния объекта.

Подобная «диагностическая» классификация осуществляется формально по очень простому классификатору – пороговому коду.

Более сложные многопараметрические классификаторы используются при прогнозировании, экстремальном регулировании или управлении. Однако наиболее сложная классификационная информация необходима при исследовании, разработке компьютерных программ проектирования различных устройств или технологий изготовления объектов. В этом случае классификаторы включают значительное число отобранных в соответствии с поставленной целью признаков. Признак N значим, если всё множество объектов разбито на N- классов. Классификаторы оперируют как с априорной, так и с апостериорной информацией.

Методика и её анализ. Процедура классификации подчиняется всем логическим правилам «деления объёма понятий».

-

1. В каждой одной классификации используется один обобщающий (не разделительный) признак или одно основание. Подобной основой любой классификации являются признаки, общие для всего множества объектов, например, узлы трения, тормоза, направляющие и т.п. Эти признаки связывают рассматриваемую систему со средой – объектами в ней отсутствующими. Так, способность поддерживать вращающийся вал является избыточным (неотличительным) признаком подшипников. Но этот признак позволяет объединить их и выделить из общего множества узлов трения, включающего ещё направляющие, грундбуксы и т.п.

-

2. Классификация должна обладать соразмерностью деления, т.е. общее количество классифицируемых объектов должно быть равно сумме объектов во всех классах.

-

3. Классифицируемые объекты должны взаимно исключать друг друга по различительным признакам, т.е. быть только в одном классе эквивалентности.

-

4. В классификации должен быть реализован принцип отношений доминирования, т.е. иерархии признаков.

Методика классификации предусматривает необходимость реализации ряда вспомогательных этапов. Это возможность распознавания объектов по их признакам. Качественные различия объектов могут соответствовать одному иерархическому уровню (возможность изготовления одной и той же детали по средствам различных технологических процессов) и разным (совместимость материалов в паре трения). В первом случае используют шкалу наименований, во втором – шкалу порядка. В шкале порядка неизвестная дистанция между классами может быть различной.

Знать признак – это определить его принадлежность к соответствующему классу, по крайней мере, одного объекта, например, подшипника скольжения или качения.

Критерием дифференциации различительных и избыточных признаков является устранимость последних. К избыточным могут быть отнесены и различительные признаки при их несовпадении с целью классификации.

Далее необходим поиск признаков естественной группировки объектов или их агрегирования. Для этих целей используется шкала наименований в пределах одного иерархического уровня. В качестве методических приёмов, сокращающих размерность задачи, применяют безразмерные комплексы (числа Рейнольдса, Зоммерфельда и т.п.), симплексы, функции желательности и ряд других. Наконец, устанавливаются отношения доминирования или иерархия уровней по шкале порядков.

Наиболее простая классификации выполняется на основе базисных таблиц и даёт возможность оперировать любыми дискретными признаками объектов как количественными, так и качественными [2]. Она позволяет установить отношения доминирования (иерархии) между объектами. Таким образом, несмотря на неоднозначность, определённый субъективизм, трудности и невозможность жёсткой квантификации процедуры, эта методика остаётся одной из ведущих при анализе систем.

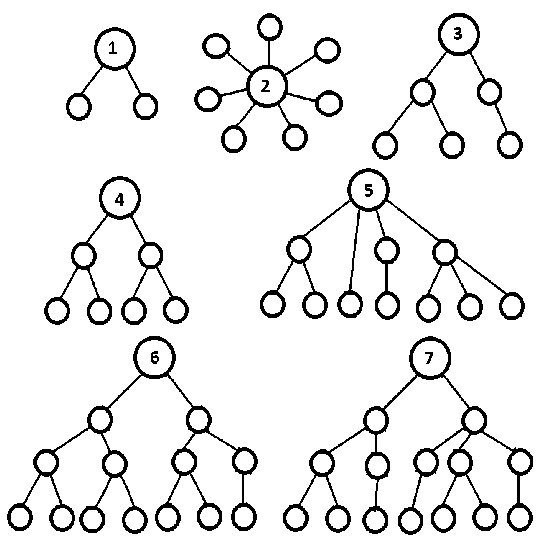

Наглядное представление результатов классификации даёт её графическая интерпретация в виде блок-схемы, планарного графа, дерева классификации и т.п. (рисунок).

Примеры классификационных структур

Несмотря на то, что классификация определяется целью и опирается на реальные объективные признаки объектов, её процедура и результат носят субъективный характер. Это относится к выбору и разделению значимых и избыточных признаков, выявлению критерия для агрегирования отдельных признаков в подклассы, установлению отношений доминирования и т.п.

Трудности при классификации определяются также невозможностью квантификации и алгоритмизации используемых логических процедур. Даже формальный кластерный анализ, основанный на эвклидовых расстояниях в пространстве свойств объектов, требует как предварительных логических процедур, так и контроля дендрограммы.

Анализ изложенной методики и известных результатов классификации с очевидностью доказывает субъективный характер рассмотренных логических процедур и, как следствие, неоднозначность классификаций. Таким образом, вытекает необходимость и актуальность введения объективной количественной оценки сложности различных классификационных структур.

Разработка критерия оценки. Для выработки оценочного показателя рассмотрим параметры, определяющие структуру различных классификаций. Для наглядности будем оперировать блок-схемами (см. рисунок).

Прежде всего, это число классифицируемых элементов – п. Все элементы становятся структурными членами классификаций благодаря наличию определённого количества связей - т . Число связей определяет количество иерархических уровней - R, а также число подклассов на этих уровнях. Очевидно, следует рассматривать иерархический уровень с наибольшим количеством подклассов - Z . Эти параметры для приведённых на рисунке примеров сведены в таблицу.

Параметры классификаций

|

№ п/п |

п |

т |

R |

Z |

К 1 |

К 2 |

|

1 |

2 |

2 |

2 |

0 |

0 |

1,33 |

|

2 |

7 |

7 |

2 |

0 |

0 |

1,75 |

|

3 |

3 |

5 |

3 |

2 |

3,6 |

4,50 |

|

4 |

4 |

6 |

3 |

2 |

4,0 |

5,14 |

|

5 |

7 |

10 |

3 |

3 |

6,3 |

7,64 |

|

6 |

7 |

13 |

4 |

4 |

8,6 |

10,00 |

|

7 |

7 |

14 |

4 |

5 |

10,0 |

11,20 |

Исходя из общей логики, все параметры вносят определённый вклад в структуру классификации, делая её более сложной с увеличением каждого из них. Установить иерархию влияния этих параметров мог бы помочь анализ используемых измерительных шкал: наименований и порядка. Мощность шкалы порядка определяется как уровень или степень её возможностей для точного описания объекта. Информация, которую несут оценки по этой шкале, гораздо выше, чем по шкале наименований [3]. Однако шкала порядка участвует только в образовании параметра R . Этот параметр хоть и усложняет структуру, но не определяет её полностью.

Анализируя приведённые на рисунке блок-схемы, приходим к выводу, что главным параметром, определяющим все остальные при заданном числе классифицируемых объектов, является число связей - т . Тогда оценкой сложности структуры классификаций может быть выбрана доля всех параметров, приходящаяся на одну связь.

Z

K 1 = nR— . m

Как показали расчёты для некоторых простейших классификационных структур (строки 1 и 2 в таблице), параметр Z = 0 , что исключает его участие в оценке и делает её невозможной. Избежать этого можно, введя вместо параметра Z величину ( Z +1 ). Кроме того, при одинаковых значениях числа объектов и связей m min = n (строки 1 и 2 в таблице), введение ( Z = 1 ) делает предлагаемую оценку нечувствительной. Это компенсируется заменой т на ( т + 1 ). Тогда выражение (1) примет следующий вид:

K 2

= nR

(Z+1)

( m + 1)

Выражение (2) позволяет выполнять оценку любых структур. Однако простейшие структуры 1 и 2 в классификационных задачах встречаются редко и обычно можно использовать выражение (1).

Следует отметить, что при одинаковой сложности классификационные структуры могут быть разными (например, в результате агрегирования по другому признаку). В этом случае необходимо, прежде всего, установить, решена или нет поставленная при классификации задача.

Выводы. Впервые предложен способ объективной количественной оценки сложности систем классификационных структур, используемых в самых разных приложениях.

Разработанная методика может применяться для объективной оценки структур, их сравнительного анализа и установления градаций сложности различных объектов и их классификаций.

Список литературы Классификация в технике и её оценка

- Воронин Ю.А. Теория классификации и её приложения/Ю.А. Воронин. -Новосибирск: Наука, 1985. -230 с.

- Кохановский В.А. Организация и планирование эксперимента/В.А. Кохановский, М.Х. Сергеева. -Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2003. -168 c.

- Новиков А.М. Методология/А.М. Новиков, Д.А. Новиков. -М.: СИНТЕГ, 2007. -668 с.