Кластерный анализ для оценки радиационного воздействия штатных выбросов АЭС на биоту

Автор: Переволоцкая Т.В., Переволоцкий А.Н., Спиридонов С.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

При проектировании новых атомных электростанций (АЭС) важно учитывать влияние штатных выбросов радионуклидов на окружающую среду, в том числе на биоту. Радиобиологический эффект во многом зависит от количественного и качественного состава выброса радионуклидов. Поскольку в российских источниках данные о количественном составе ограничены, для моделирования годового нормализованного выброса радиоизотопов 3H, 14C, 41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe, 131I, 133I, 60Co и 137Cs мы использовали представленные в отчёте НКДАР ООН данные о штатных выбросах на 19 АЭС с реакторами PWR, размещёнными на территории Франции. Выбор атомных электростанций основывался на длительности наблюдений за выбросами (не менее 10 лет) и присутствии радионуклидов 3H, 14С, радиоизотопов инертных газов (41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe), радиоизотопов йода (131I, 133I), аэрозолей (137Cs, 60Co) в составе всех выбросов. Классификация АЭС по количественному составу годового нормализованного выброса выполнена с применением иерархического кластерного анализа. АЭС были распределены в 6 кластерах. В каждом кластере определён количественный состав годового нормализованного выброса 3H, 14C, 41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe, 131I, 133I, 60Co и 137Cs при штатном режиме эксплуатации АЭС. Для консервативной оценки радиационной обстановки и последующего расчёта доз облучения на биоту были использованы максимальные значения верхних квартилей годовых нормализованных выбросов радионуклидов, выбранные в каждом кластере. Установлено, что радиоактивность 41Ar, 85Kr, 133Xe и 135Xe в суммарной активности выброса инертных газов составляет более 90%. 131I и 133I в суммарном выбросе радиоизотопов йода составляют ~46%, основной вклад в суммарный выброс вносит 135I (38%). При более точной оценке доз облучения биоты следует также учитывать радиоактивность 51Cr и 58Со, содержание которых в суммарном выбросе аэрозолей составляет по 20%. Если состав суммарного годового выброса инертных газов, изотопов йода и аэрозолей отличается от вышеприведённого, то целесообразно оценивать радиоактивность годовых выбросов конкретных радионуклидов в соответствии с их вкладом.

Аэс, ввэр, штатный выброс, радионуклиды, радиационная обстановка, радиобиологические эффекты, инертные радиоактивные газы, радиоактивные изотопы йода, аэрозоли, биота, классификация, кластер, медиана, верхний квартиль

Короткий адрес: https://sciup.org/170170332

IDR: 170170332 | УДК: 621.311.25:621.039:614.876 | DOI: 10.21870/0131-3878-2018-27-1-43-52

Текст научной статьи Кластерный анализ для оценки радиационного воздействия штатных выбросов АЭС на биоту

При построении прогноза возможного нанесения вреда окружающей среде проектируемыми атомными электростанциями актуальной проблемой является оценка доз облучения биоты от штатных радиоактивных выбросов существующих АЭС. Исходной информацией для проведения прогнозных расчётов, как правило, служат данные об активности годовых выбросов различных радионуклидов в режиме нормальной эксплуатации АЭС. Использование для этой цели отечественных нормативных [1] и отчётных [2-4] документов не позволяет в полной мере получить информацию о радиационном воздействии на биоту в связи с тем, что нормирование и контроль содержания радионуклидов в штатном выбросе АЭС проводится только по сумме радиоизотопов инертных газов и по четырём радионуклидам – 131I, 137Сs, 134Cs и 60Со. В то же время, предварительный анализ данных по штатным выбросам АЭС с реакторами PWR, приведённых в отчёте НКДАР ООН [5], свидетельствует о различном вкладе в суммарный выброс радиоизотопов инертных газов и о значительной доле в выбросе, помимо 131I, других радиоизо-

топов йода. По этой причине возникает необходимость проведения статистического анализа состава штатных выбросов по наиболее значимым радионуклидам и последующего применения полученных данных для оценки радиационной обстановки и дозовой нагрузки на биоту в районе расположения АЭС.

Методы исследования

Объектом исследования является состав штатных выбросов атомных электростанций с ядерным реактором PWR (отечественный аналог – ВВЭР), так как PWR и ВВЭР являются наиболее распространёнными в настоящее время типами энергетических установок. Предмет исследования – количественный и качественный состав штатных выбросов атомных электростанций с вышеуказанным типом энергетической установки [6].

В ходе предварительного анализа [6] выделен набор атомных электростанций, исходя из длительности наблюдений за выбросами (не менее 10 лет) и одинакового перечня радионуклидов. К таковым были отнесены 3H, 14С, радиоизотопы инертных газов (41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe), радиоизотопы йода (131I, 133I), аэрозоли (137Cs, 60Co). Данные по выбросам АЭС с реакторами PWR Германии, Испании, Словакии, Словении, Финляндии отличались многочисленными пробелами в течение времени исследования (с 1995 по 2015 гг.). Например, по четырём АЭС Испании отсутствовали данные по выбросу 85Kr, а информация по выбросам аэрозолей была весьма отрывочна, аналогичное замечание можно отнести и к данным по выбросам шести АЭС, эксплуатируемых на территории Германии. Наиболее полная информация по перечню штатного годового выброса вышеприведённых радионуклидов за период 2002-2015 гг. была приведена только по 19 АЭС с реакторами PWR Франции [6].

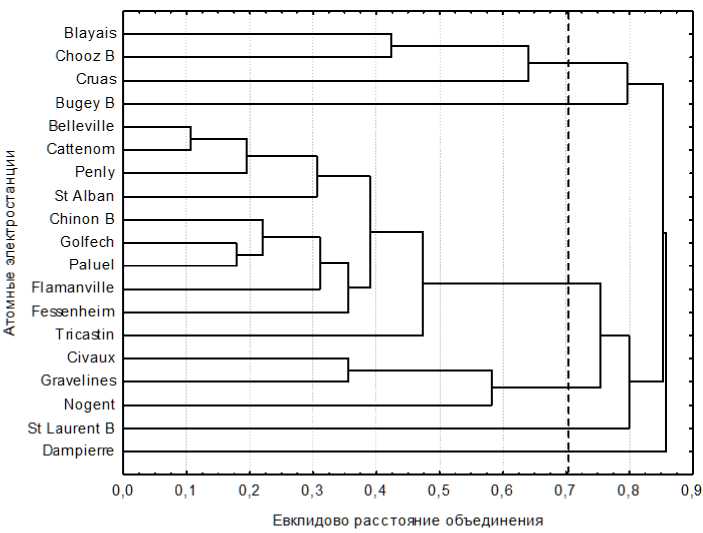

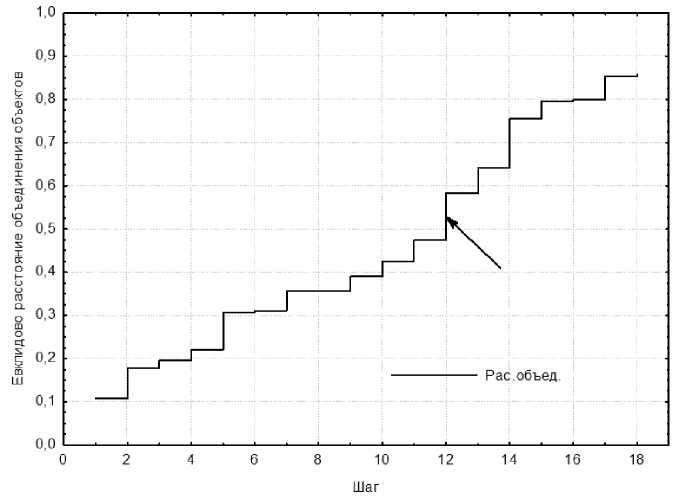

Для каждой из выбранных АЭС и по каждому из 10 радионуклидов рассчитывали медианное значение нормализованного годового выброса (на 1 ГВт мощности реакторной установки) в течение анализируемого времени. Процедура классификации АЭС по величинам годового нормализованного выброса выполнена с применением иерархических методов кластерного анализа. Основным преимуществом данного метода кластеризации является наглядность итогового результата кластерного анализа – построение дендрограмм. В основу формирования кластеров положено Евклидово расстояние как мера «несходства» или расстояния между объектами, для определения расстояния между кластерами применён метод «ближней связи» [7].

После выделения количества кластеров и определения состава каждого из них формировали выборки, составленные из значений годовых нормализованных выбросов по каждому из радионуклидов, и обрабатывали методом описательной статистики с расчётом медианы, а также нижнего и верхнего квартилей (соответствующих 25% и 75% перцентилю). Оценку влияния отдельных радионуклидов на формирование кластеров выполняли методом дисперсионного анализа.

Результаты исследований

Результатом иерархической классификации явилась горизонтальная дендрограмма (рис. 1), на которой было принято оптимальное пороговое расстояние 0,7, что определило 6 кластеров, в состав которых вошли все анализируемые штатные выбросы АЭС. Корректность выбора данного количества кластеров визуально отражает диаграмма процесса объединения объектов (АЭС) по шагам (рис. 2). Точка «перелома» наблюдается на 12 шаге объединения, что соответствует разбиению исследуемой совокупности объектов на 6 кластеров [7].

Результаты графической интерпретации процесса объединения (рис. 1) отражены в табл. 1. Выделенные кластеры характеризуются различным количеством объектов (АЭС). Самым большим кластером оказался III, в состав которого вошли 10 АЭС. По три АЭС вошли в I и IV кластеры, и по одной – во II, V и VI. Результаты иерархического кластерного анализа проверены методом k-средних. Доля совпадений сравниваемых групп составила более 80%, что подтвердило кластерное решение выбора числа классов.

Рис. 1. Результат иерархической классификации АЭС.

Рис. 2. Диаграмма процесса объединения объектов (АЭС).

Таблица 1

|

Номер кластера |

Количество объ- Состав класса ектов в кластере |

|

I II III IV V VI |

3 Blayais, Chooz B, Cruas

10 Belleville, Cattenom, Penly, St Alban, Chinon B, Golfech, Paluel, Tricastin, Fessenheim, Flamanville

1 St Laurent B 1 Dampierre |

Состав классов, выделенных методом ближней связи

Следующим шагом исследования была статистическая оценка критериев отнесения АЭС по кластерам. Для её проведения формировали выборки годовых нормализованных выбросов радионуклидов по АЭС, входящим в соответствующие кластеры. Выборки обработаны методом описательной статистики с расчётом медианы и интерквартильной широты (табл. 2). Кластеры, по которым сгруппированы АЭС, проанализированы между собой по величинам годовых нормализованных выбросов радионуклидов с выделением особенностей каждой группы. В состав I кластера вошли три атомные электростанции (Blayais, Chooz B, Cruas), характеризующиеся максимальным, по сравнению с другими кластерами, выбросом 133I, межквартильный размах составил 6,7-9,2⋅106 Бк, 60Co и 137Cs – по 0,5-1,1⋅106 Бк. В состав II кластера входит одна АЭС (Bugey B), с минимальными годовыми выбросами 3H – 1,1⋅1011 Бк, 60Co и 137Cs – по 2⋅105 Бк, однако выброс 131I достигает одной из самых больших величин – 1,1⋅107 Бк.

Таблица 2

Статистические показатели нормализованного годового выброса радионуклидов по кластерам, Бк

|

Радионуклид |

Нижний квартиль |

Медиана |

Верхний квартиль |

Нижний квартиль |

Медиана |

Верхний квартиль |

|

I кластер |

II кластер |

|||||

|

3H |

1,71E+11 |

1,94E+11 |

2,28E+11 |

- |

1,56E+11 |

- |

|

14С |

1,56E+11 |

1,59E+11 |

1,63E+11 |

- |

1,62E+11 |

- |

|

41Ar |

1,35E+10 |

1,78E+10 |

2,89E+10 |

- |

3,33E+10 |

- |

|

85Kr |

2,04E+09 |

2,73E+10 |

3,02E+10 |

- |

5,35E+09 |

- |

|

133Xe |

1,58E+11 |

2,25E+11 |

2,50E+11 |

- |

9,94E+10 |

- |

|

135Xe |

5,25E+10 |

6,69E+10 |

8,90E+10 |

- |

6,63E+10 |

- |

|

131 |

3,31E+06 |

3,51E+06 |

1,06E+07 |

- |

1,09E+07 |

- |

|

6,74E+06 |

8,68E+06 |

9,17E+06 |

- |

6,28E+06 |

- |

|

|

60CIo |

4,36E+05 |

6,78E+05 |

1,18E+06 |

- |

2,57E+05 |

- |

|

137Cs |

3,47E+05 |

4,88E+05 |

1,04E+06 |

- |

2,12E+05 |

- |

|

III кластер |

IV кластер |

|||||

|

3H |

4,40E+11 |

5,14E+11 |

8,19E+11 |

3,31E+11 |

4,55E+11 |

5,96E+11 |

|

14С |

1,58E+11 |

1,62E+11 |

1,63E+11 |

1,55E+11 |

1,57E+11 |

1,65E+11 |

|

41Ar |

7,62E+09 |

1,48E+10 |

1,93E+10 |

1,71E+10 |

2,17E+10 |

3,15E+10 |

|

85Kr |

6,94E+08 |

4,62E+09 |

2,22E+10 |

4,88E+10 |

4,94E+10 |

9,88E+10 |

|

133Xe |

1,25E+11 |

1,40E+11 |

2,03E+11 |

2,49E+11 |

3,38E+11 |

5,36E+11 |

|

135Xe |

3,88E+10 |

5,18E+10 |

7,69E+10 |

5,38E+10 |

5,38E+10 |

9,55E+10 |

|

131 |

2,11E+06 |

2,70E+06 |

5,87E+06 |

6,35E+06 |

8,27E+06 |

1,25E+07 |

|

5,10E+06 |

5,98E+06 |

1,06E+07 |

6,16E+06 |

7,13E+06 |

2,90E+07 |

|

|

60CIo |

4,35E+05 |

5,11E+05 |

6,49E+05 |

1,88E+05 |

3,64E+05 |

8,97E+05 |

|

137Cs |

3,05E+05 |

3,60E+05 |

4,23E+05 |

1,31E+05 |

2,77E+05 |

4,68E+05 |

|

V кластер |

VI кластер |

|||||

|

3H |

- |

2,46E+11 |

- |

- |

3,13E+11 |

- |

|

14С |

- |

1,65E+11 |

- |

- |

1,59E+11 |

- |

|

41Ar |

- |

1,08E+10 |

- |

- |

3,65E+10 |

- |

|

85Kr |

- |

1,91E+08 |

- |

- |

1,77E+10 |

- |

|

133Xe |

- |

1,14E+11 |

- |

- |

4,71E+11 |

- |

|

135Xe |

- |

4,30E+10 |

- |

- |

9,93E+10 |

- |

|

131 |

- |

1,66E+06 |

- |

- |

6,88E+06 |

- |

|

- |

4,32E+06 |

- |

- |

8,13E+06 |

- |

|

|

60CIo |

- |

3,68E+05 |

- |

- |

5,83E+05 |

- |

|

137Cs |

- |

2,43E+05 |

- |

- |

4,49E+05 |

- |

Больше всего вошло атомных электростанций в состав III кластера – 10, который отличается от остальных наибольшим годовым выбросом 3H – 4,4-8,2⋅1011 Бк, однако по остальным радионуклидам значения выбросов входят в диапазоны межквартильных размахов других кластеров. Соответственно, III кластер является самым представительным как по количеству АЭС, так и по величинам годовых выбросов радионуклидов.

Три атомные электростанции входят в состав IV кластера, и его отличает самый большой выброс 85Kr – 5-10⋅1010 Бк, второй по величине выброс 3H – 3-6⋅1011 Бк и 135Xe – 2,5-5,3⋅1011 Бк. Отличительной особенностью АЭС St Laurent B, входящей в состав V кластера, является минимальный выброс 41Ar и 133Xe – по ∼1⋅1010, 135Xe – 4⋅1010 и 133I – 4⋅106 Бк. В состав VI кластера входит АЭС Dampierre, для которой наблюдаются максимальные выбросы радиоизотопов инертных газов: 133Xe – 4,7⋅1011, 135Xe – 9,9⋅1010, 41Ar – 3,6⋅1010. Обращает на себя внимание, что выброс 14С практически не отличается среди проанализированных АЭС.

В целом, как следует из представленных данных, все радионуклиды достоверно влияют на распределение объектов по кластерам, о чём свидетельствуют рассчитанные значения критерия Фишера с уровнем значимости менее 0,05 (табл. 3). При этом наибольшее влияние на распределение АЭС по кластерам оказывают 3H и 133Xe, для которых наблюдается максимальное значение межгрупповой дисперсии.

Таблица 3 Результаты дисперсионного анализа методом k-средних

|

Радионуклид |

Межгрупповая дисперсия |

Число степеней свободы |

Внутригрупповая дисперсия |

Число степеней свободы |

F-критерий |

Уровень значимости, р |

|

3H |

4,90 |

5 |

0,083 |

13 |

154,0 |

4,29E-11 |

|

14С |

3,19 |

5 |

0,554 |

13 |

15,0 |

5,34E-05 |

|

41Ar |

0,05 |

5 |

0,040 |

13 |

3,59 |

2,94E-02 |

|

85Kr |

0,19 |

5 |

0,118 |

13 |

4,19 |

1,73E-02 |

|

133Xe |

7,63 |

5 |

0,850 |

13 |

23,4 |

4,53E-06 |

|

135Xe |

0,33 |

5 |

0,176 |

13 |

4,89 |

9,75E-03 |

|

131 |

0,20 |

5 |

0,021 |

13 |

25,7 |

2,58E-06 |

|

133 |

0,20 |

5 |

0,021 |

13 |

25,7 |

2,59E-06 |

|

60Co |

0,20 |

5 |

0,021 |

13 |

25,8 |

2,58E-06 |

|

137Cs |

0,20 |

5 |

0,021 |

13 |

25,8 |

2,58E-06 |

Для консервативной оценки радиационного воздействия на биоту при штатных радиоактивных выбросах АЭС с реакторами PWR из каждого кластера выбраны максимальные значения верхних квартилей годовых выбросов 3H, 14C, 41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe, 131I, 133I, 60Co и 137Cs (табл. 4). К данному перечню были добавлены радионуклиды, по которым имелись неполные данные по величинам годового нормализованного выброса (с пропусками по отдельным годам и атомным станциям) [6]. Значения активности годового выброса по каждому из радионуклидов объединяли в общую выборку без разделения на кластеры с последующим расчётом верхнего квартиля. Выбор верхнего квартиля обусловлен возможностью максимально полного учёта варьирования величин выброса по годам.

Таблица 4

Верхний квартиль нормализованного годового выброса радионуклидов, Бк

|

Радионуклид |

Активность, Бк |

Вклад по группам, % |

|

3H |

8,2E+11 |

- |

|

14С |

1,7E+11 |

- |

|

Инертные газы |

||

|

41Ar |

3,6E+10 |

4,3 |

|

85Kr |

9,9E+10 |

11,8 |

|

85m |

1,4E+07 |

<0,1 |

|

87Kr * |

2,2E+07 |

<0,1 |

|

88Kr * |

2,2E+07 |

<0,1 |

|

131mXe * |

2,7E+10 |

3,2 |

|

133mXe * |

5,5E+08 |

0,1 |

|

133Xe |

5,4E+11 |

64,4 |

|

135mXe * |

3,7E+10 |

4,4 |

|

135Xe |

9,9E+10 |

11,8 |

|

Σ ИРГ |

8,4E+11 |

- |

|

Изотопы йода |

||

|

131 |

1,2E+07 |

23,3 |

|

132 |

7,6E+06 |

14,7 |

|

133 |

1,2E+07 |

23,2 |

|

135 |

2,0E+07 |

38,8 |

|

Σ изотопов I |

5,2E+07 |

- |

|

Аэрозоли |

||

|

51Cr * |

8,4E+05 |

18,1 |

|

54Mn * |

6,7E+04 |

1,4 |

|

58Co * |

8,7E+05 |

18,8 |

|

59Fe * |

2,9E+05 |

6,3 |

|

60Co |

1,2E+06 |

25,9 |

|

95Nb * |

1,3E+05 |

2,8 |

|

110mAg * |

1,2E+05 |

2,6 |

|

134Cs * |

1,2E+05 |

2,6 |

|

137Cs |

1,0E+06 |

21,6 |

|

Σ аэрозолей |

4,6E+06 |

- |

*Примечание: звёздочкой обозначены радионуклиды, для которых верхние квартили значений нормализованного выброса рассчитаны по всем АЭС без их деления на кластеры.

Обсуждение

При оценке показателей радиационной обстановки (среднегодовой объёмной активности и плотности выпадений радионуклидов), а также доз облучения биоты от штатных выбросов АЭС с реакторами PWR или их отечественными аналогами ВВЭР целесообразно использовать представленные значения активности радионуклидов, полученные на основе статистического анализа данных. В том случае, если известны величины суммарной активности выброса по группам радионуклидов (инертные газы, изотопы йода, аэрозоли), отличающиеся от приведённых в табл. 4, активность отдельных радионуклидов можно оценить по их вкладу в суммарную активность по каждой из групп.

Полученные в ходе статистического анализа значения верхних квартилей нормализованного выброса для АЭС с реакторами PWR сравнивали с аналогичными данными, опубликованными в отчётах НКДАР ООН [5, 8, 9] и ежегодниках «Радиационная обстановка на территории Российской Федерации» [2-4]. В целом, усреднённая по всем АЭС с реакторами PWR, величина нормализованного выброса инертных газов снижалась от 5,5⋅1014 в 1970-1974 гг. до 1,1⋅1013

Бк/год в 1998-2002 гг. [8], а в 2010 г. оценивалась величиной 5⋅1012 [9]. Верхний квартиль суммарной активности годового выброса радиоизотопов инертных газов АЭС РФ с реакторами ВВЭР составляет ∼1⋅1013 Бк/год, что сопоставимо с данными, опубликованными в отчётах НКДАР ООН, но почти на порядок выше по сравнению с АЭС Франции. К сожалению, данные об изотопном составе выброса инертных газов и вкладе в суммарную активность отдельных радионуклидов приведены только для АЭС США с реакторами PWR на конец 80-х гг. XX века [5]. Основной вклад в суммарную активность определяли 133Xe (∼80%), 85Kr и 135Xe (по 5%), что несколько отличается от оценённого вклада изотопов инертных газов по проанализированным АЭС с аналогичными энергетическими установками.

Анализ многолетней динамики усреднённой активности нормализованного годового выброса 131I реакторами PWR позволяет констатировать снижение исследуемого показателя от 3,3⋅109 в 1970-1974 гг. до 3⋅108 Бк/год в 1998-2002 гг. [8], а в 2010 г. он составил 8⋅107 Бк/год [9]. Верхний квартиль годового выброса для АЭС РФ составляет около 5⋅108 Бк/год, что превышает и среднемировые значения данного показателя для реакторов PWR, и для АЭС Франции. К сожалению, в источниках о выбросах АЭС РФ не приводятся данные по параметрам активности других изотопов йода.

Суммарный нормализованный выброс аэрозолей АЭС с реакторами PWR уменьшился от 1,8⋅1010 Бк/год в 1970-1974 гг. до 3⋅107 Бк/год в конце 90-х – 2000-х гг. [8, 9]. Для различных АЭС РФ с реакторами ВВЭР диапазоны значений верхнего квартиля нормализованного выброса 137Cs и 60Co составляли 0,5-3⋅106 и 1-10⋅106 Бк/год соответственно. Эти значения сопоставимы с выбросами АЭС Франции с реакторами PWR и ниже среднемировых годовых значений выбросов АЭС с аналогичными реакторными установками. Как свидетельствует анализ вклада отдельных радионуклидов в величину суммарного выброса аэрозолей, кроме 137Cs и 60Co (вклад около 47%), значимыми являются вклады 58Co и 51Cr (по ∼20%), а доля остальных радиоизотопов относительно невелика.

Таким образом, рассчитанные нормализованные штатные выбросы АЭС Франции с реакторами PWR по данным 2002-2015 гг. ниже как по сравнению с усредненными данными по аналогичным энергетическим установкам, эксплуатируемым в мире, так и по АЭС РФ с реакторами ВВЭР. При этом следует указать, что подобная оценка носит предварительный характер в связи с особенностями фильтро-вентиляционных установок АЭС, режимов эксплуатации, а также статистическими показателями, применяемыми при оценках выброса.

Заключение

В ходе выполненного исследования проведена классификация 19 АЭС Франции с реакторами PWR по величинам годового нормализованного выброса 3H, 14C, 41Ar, 85Kr, 133Xe, 135Xe, 131I, 133I, 60Co и 137Cs с применением иерархических методов кластерного анализа. АЭС распределены на 6 кластеров, основными критериями определения состава каждого кластера являются годовые выбросы 3H и 133Xe.

Для консервативной оценки формирования радиационной обстановки при штатных выбросах АЭС с реакторами PWR и последующим расчётом доз облучения на биоту предлагается использовать максимальные значения верхних квартилей годовых нормализованных выбросов радионуклидов, выбранных из всех кластеров. На основе выполненного статистического анализа предлагаются следующие величины годового нормализованного выброса: 3H – 8⋅1011, 14C – 2⋅1011, 41Ar – 4⋅1010, 85Kr – 1⋅1011, 133Xe – 5⋅1011, 135Xe – 8⋅1011, 131I и 133I – по 1⋅107, 60Co и 137Cs – 1⋅106 Бк. Вклад 41Ar, 85Kr,133Xe и 135Xe в суммарную активность выброса инертных газов является определяющим (более 90%). Вклад 131I и 133I в суммарный выброс радиоизотопов йода составляет ∼46%, при этом основной вклад вносит 135I (38%), который следует учитывать при оценках дозовых нагрузок на биоту. Вклад 60Co и 137Cs составляет по 20% в суммарный выброс аэрозолей и для более полной оценки доз облучения биоты следует учесть выброс 51Cr и 58Со.

При суммарном годовом выбросе инертных газов, изотопов йода и аэрозолей, отличающихся от вышеприведённых, целесообразно рассчитать активность годовых выбросов конкретных радионуклидов с применением данных по вкладу каждого из них.

Список литературы Кластерный анализ для оценки радиационного воздействия штатных выбросов АЭС на биоту

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03). Санитарные правила и гигиенические нормативы (СанПин 2.6.1.24-03). М.: Минздрав России, 2003. 41 с.

- Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2011 г. Ежегодник. Обнинск: Росгидромет, ФГБУ «НПО Тайфун», 2012. 298 с.

- Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2013 г. Ежегодник. Обнинск: Росгидромет, ФГБУ «НПО Тайфун», 2014. 358 с.

- Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2015 г. Ежегодник. Обнинск: Росгидромет, ФГБУ «НПО Тайфун», 2016. 348 с.

- Sources and effects of ionizing radiation: Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly with scientific annexes. New York: United Nations, 1993. 914 p.

- European Commission Radioactive Discharges Database for collecting, storing, exchanging and dissemination of information on radioactive discharges (RADD). URL: http://europa.eu/radd/(дата обращения 30.01.2017).

- Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика,1988. 176 с.

- Sources and effects of ionizing radiation: Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly with scientific annexes. Vol. 1. Sources. New York: United Nations, 2008. 463 p.

- Sources and effects of ionizing radiation: Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly with scientific annexes. New York: United Nations, 2016. 502 p.