Кластерный подход к развитию российского ОПК как инструмент национального брендинга (на примере оборонного кластера в г. Бийске)

Автор: Данилова Елена Александровна, Теплова Ирина Георгиевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению инновационных территориальных кластеров как актуального инструмента усиления конкурентоспособности российской экономики и одновременно формирования политики территориального и национального брендинга. Наращивание инновационного потенциала оборонных предприятий, НИИ и вузов через развитие и поддержку отраслевых компетенций ОПК способствует как укреплению имиджа территорий в качестве опорных регионов в решении задач обороноспособности страны, так и формированию национального бренда России как государства, компетентного в обеспечении национальной безопасности, а следовательно, имеющего сильную репутацию и политическое влияние на мировой арене.

Кластеры, инновационная политика, территориальный/национальный брендинг, политическое позиционирование, предприятия опк, национальная безопасность/обороноспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/170168379

IDR: 170168379

Текст научной статьи Кластерный подход к развитию российского ОПК как инструмент национального брендинга (на примере оборонного кластера в г. Бийске)

О дним из инструментов государства в формировании российской инновационной экономики и территориального брендинга на современном этапе выступает кластерная политика. Создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, информирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России закреплено в виде стратегического направления в реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 1 . В последние годы кластерный подход к развитию промышленных отраслей и экономических субъектов получил широкое распространение и практическое применение в региональной политике. Кластеры являются объектом внимания региональных властей; на федеральном уровне их методическое и финансовое курирование осуществляет Министерство экономического развития РФ.

В связи с высоким политическим статусом кластерного подхода в современной национальной практике механизмы кластеризации российской экономики и влияние кластерной политики на позиционирование российского национального бренда закономерно вызывают видимый интерес со стороны научного сообщества. Так, большая группа работ посвящена анализу общих основ кластерного развития и функционирования [Портер 2005; Enright 1992; Falck, Heblish, Kipar 2010; Марков 2015; Лаврикова 2008; Карякина 2010; Сенкевич 2010; Чернякина 2015; Ершова 2012; Мямлин 2013; Фридман, Речко, Крицкий 2012; Важенин, Сухих 2009; Кузьмина 2011; Киреева 2015; Ямилов 2015; Павликов 2013; Использование кластерного подхода... 2013]. Анализу институционализации кластеров посвящены работы Д.Л. Напольских, С.В. Евсеенко и др. [Напольских 2014; Евсеенко 2014]. Исследованиями процессов управления промышленными кластерами занимаются Е.А. Наташкина, Д.В. Ермолаев, С.В. Булярский и др. [Наташкина, Ермолаев 2014; Булярский, Булярская, Синицын 2012]. Анализ отраслевых компетенций кластеров проведен Н.Б. Пугачевой, Ю.А. Барановым, Н.А. Тарасовым [Пугачева, Баранов 2013; Тарасов 2012]. Кластеры в ОПК рассмотрены в работах А.М. Кривенко, А.В. Бирюкова, К.С. Хачатуряна, А.Е. Николаева, А.В. Кузнецовой [Кривенко 2014; Бирюков 2009а; Бирюков 2009б; Хачатурян, Николаев 2014; Кузнецова 2010]. Отдельно стоит выделить группу работ по анализу роли кластеров в структуре бренда территории/региона [Султанова 2011; Гимадеева 2015; Селюков и др. 2011; Шапкина 2012].

В рамках данной статьи кластеры рассматриваются как объединение предприятий одной или смежных отраслей, связанные отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. Такой подход соответствует видению Минэкономразвития РФ. Структуру кластера представляют организации науки, образования, производственные предприятия, поставщики, местные и региональные власти, между которыми существуют формальные и неформальные связи, приводящие к синергическому эффекту. Развитие инновационных территориальных кластеров в России можно рассматривать в качестве одного из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики [Корякина 2012; Жиркова 2012] и инструмента формирования национального бренда посредством усиления имиджевых характеристик территорий, в рамках которых эффективно функционируют кластеры.

Экономический эффект формирования и развития кластеров достигается в т.ч. эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, за счет приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования; получения предприятиями кластера доступа к современным методам управления и специальным знаниям; получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхода на высококонкурентные международные рынки 1 .

Развитие кластеров позволяет также обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, импортозаме-щению и росту локализации сборочных производств, а также повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг 2 .

Эффективная кооперационная синергическая деятельность кластера как инструмента инноваций может не только способствовать экономическому развитию региона/отрасли, но и поддерживать политическую стратегию одновременно как отраслевого, так и территориального (регионального) и национального брендинга. Кластерная политика способствует эффективному позиционированию региона как территории инновационного развития, в т.ч. в рамках его отраслевых компетенций. Согласно Ю. Шапкиной, «на такой территории появляется “климат успеха”, возникает репутация развивающейся территории и активизируется инвестиционная привлекательность» [Шапкина 2012: 130]. Суммарно формируемые региональные бренды поддерживают развитие национальной стратегии брендинга государства в соответствии со стратегическими направлениями развития науки и технологий по приоритетным отраслям промышленности. Как известно, кластеры функционируют в различных отраслях, в т.ч. и в таких высокотехнологичных, как ОПК. Функциональные задачи кластера ОПК обусловлены необходимостью совместного участия:

– в национальных программах по соответствующему направлению;

-

– организации научно-технической кооперации;

-

– координации внутреннего и внешнего взаимодействия относительно кластера;

-

– продвижения и отстаивания интересов предприятий кластера на региональном, федеральном и международном уровнях;

-

– целенаправленной кадровой политике, совместной подготовке и обучении персонала;

-

– активной совместной инновационной деятельности и в национальных программах и национальных проектах гражданского профиля [Лобова, Теплова 2013].

При этом, по мнению А. Бирюкова, механизм формирования инновационных кластеров в оборонно-промышленной сфере обеспечивает увязывание национальных приоритетов и социально-экономического развития государства с инновационными стратегиями отечественного ОПК и крупного бизнеса, сочетание научно-технических и социальных интересов федерального уровня и отраслей оборонной промышленности [Бирюков 2009б: 42].

Раскрывая диалектику деятельности инновационных кластеров ОПК и формирования стратегии национального брендинга, отметим, что, на наш взгляд, именно высокотехнологичные промышленные кластеры, в особенности оборонно-промышленного комплекса, в связи с высоким значением отрасли в структуре российской промышленности и национального менталитета могут выступать одним из инструментов развития стратегии национального брендинга. Данный тренд соответствует национальному инновационному дискурсу и отвечает современным глобальным вызовам, связанным в т.ч. с ростом военнополитических угроз. Эффективное использование инновационных инструментов, в частности участие в деятельности инновационного территориального кластера, означает усиление инновационных акторов, создание устойчивого имиджа региональных территорий в рамках реализуемых отраслевых компетенций, в т.ч. в рамках оборонной отрасли и, в конечном счете, оказывает позитивное влияние на формирование национального бренда в целом.

Кластеризация как процесс территориально-отраслевой интеграции науки, производства и государства в целях инновационного развития ОПК невозможна без активной политической и финансовой поддержки властных структур как федерального, так и регионального уровней. Данное утверждение находит доказательства в текущей политической практике: кластерный подход к ОПК в настоящее время активно реализуется и поддерживается государством. Так, в 2014–2015 гг. Минэкономразвития РФ осуществляло финансирование кластеров

России, выигравших конкурс пилотных программ развития. В перечне инновационных территориальных кластеров, которым в соответствии с постановлением Правительства РФ оказывается помощь в виде предоставления субсидий из федерального бюджета, есть несколько кластеров, деятельность предприятий которых связана с ОПК: например, судостроительный кластер в Архангельской обл.; кластер авиастроения и судостроения в Хабаровском крае; аэрокосмический кластер в Самарской обл.; саровский инновационный кластер. На основе пилотных программ развития кластеров Минэкономразвития РФ подготовлены и внесены предложения по корректировке федеральных целевых программ и государственных программ РФ в целях обеспечения финансовой поддержки части предусмотренных в их составе проектов из средств федерального бюджета. Кроме того, эффективные механизмы финансирования проектов развития кластеров сформированы в результате деятельности ряда институтов развития, включая Инвестиционный фонд РФ, государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Роснано», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и др.

К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов РФ и муниципальных образований, поскольку «без поддержки и эффективного участия органов власти субъектов РФ в деятельности оборонных предприятий, размещенных на их территориях, невозможно интенсифицировать развитие ОПК в целом, в т.ч. с точки зрения повышения его конкурентоспособности [Хачатурян, Николаев 2014: 105]. Ряд проектов развития территориальных кластеров реализуются и в Алтайском крае, в т.ч. в наукограде РФ г. Бийске. На базе предприятий города организован и успешно действует один из первых в России Алтайский биофармацевтический кластер, Алтайский полимерный композит -ный кластер и кластер оборонного направления. Для эффективной деятельности кластеров в регионах была создана соответствующая организационная и научнотехническая структура. Так, в 2010 г. при поддержке Министерства экономического развития РФ был создан Алтайский центр кластерного развития (ЦКР). Учредитель Алтайского ЦКР – Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Задачи Алтайского центра кластерного развития заключаются в эффективном позиционировании инновационных территориальных кластеров: оказании содействия участникам региональных кластеров при получении государственной поддержки, предоставлении консалтинговых услуг, проведении маркетинговых исследований рынка в интересах участников кластеров и рекламных кампаний. Инновационную составляющую поддержки предприятий кластеров составляют центры коллективного пользования, также финансируемые за счет государства, бизнес-инкубаторы и другие структуры. Следует отметить, что кластеры на базе муниципальных образований, имеющих статус наукоградов РФ, получают дополнительные возможности для развития. В соответствии с федеральным законом «О статусе наукограда Российской Федерации» 1 государство предоставляет финансовую поддержку для строительства инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры соответствующих городов, осуществляемую из средств федерального и регионального бюджетов.

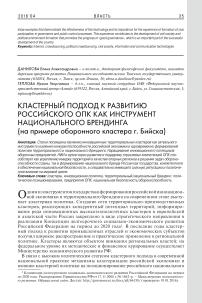

Сферы деятельности создаваемых в Алтайском крае кластеров соответствуют приоритетным направлениям развития, установленным для Бийска в постанов - лениях о присвоении в 2005 г. и сохранении в 2011 г., 2015 г.1 статуса наукограда РФ, первым из которых является направление «Перспективные вооружения, военная и специальная техника». Стратегической целью полюса оборонного направления является сохранение и развитие в Сибирском регионе крупного куста оборонных предприятий, обеспечивающего безусловное решение программы обеспечения Российской армии вооружением с техническими характеристиками, превышаю -щими мировые. Кластер оборонного направления в г. Бийске включает в себя крупные предприятия, связанные с выполнением государственного оборонного заказа в течение более 50 лет и тесно взаимодействующие между собой. Это, прежде всего, Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (ФНПЦ «Алтай») – известный в стране и за ее рубежами разработчик и производитель продукции оборонного назначения. Среди разработок ФНПЦ «Алтай» – более 150 твердотопливных зарядов ракетных двигателей для ракетных комплексов различного назначения, около 30 боевых частей для крылатых ракет, реактив -ных систем залпового огня и др. При том, что основная деятельность оборонных предприятий является закрытой, косвенным подтверждением эффективности совместной работы в кластере является включение ФНПЦ «Алтай» в корпорацию «Московский институт теплотехники» и успешное выполнение поставленных руководством страны задач в рамках реализации государственной программы вооружения.

Кроме того, в состав кластера оборонного направления входят Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод» (ФКП «БОЗ»), специализирующееся на разработке и производстве взрывчатых веществ и химической продукции, и ОАО «Сибприбормаш», производящее комплектующие элементы к современным системам вооружений. Производственное содружество этих предприятий с ФНПЦ «Алтай» позволяет развивать направления спецхимии, метал-лопереработки и в кооперации организовать полный цикл по разработке, производству, испытаниям и сборке образцов изделий для спецтехники и промышленности. Также в кластер входит Институт проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) СО РАН, который в кооперации с ФНПЦ «Алтай» проводит фундаментальные исследования по синтезу новых компонентов для перспективных изделий. На оборонный заказ работает целый ряд малых и средних предприятий, выступающих для крупных в качестве контрагентов, соисполнителей: «Алтехнохим» (синтез новых химических продуктов и разработка промышленных технологий), «Регион» и «ТММ» (разработка и изготовление нестандартного оборудования), «Испытатель» (специальные испытания и изготовление оборудования) и др. Тесно связаны с оборонным направлением и инфраструктурные предприятия «Экспедиция» (железнодорожные перевозки), «Автотранс» (автоперевозки и обслуживание автомобилей), «Техобслуживание» (монтаж, ремонт и обслуживание энергосистем) и др. Следует отметить, что ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН поддерживают тесные контакты с институтами Сибирского отделения РАН Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, вузами и промышленными предприятиями Сибирского федерального округа. Вузы Бийска, Барнаула, Новосибирска, Томска при тесном взаимодействии с ведущими пред-

Проведение фундаментальных и прикладных исследований Разработка изделий и промышленных технологий Освоение серийного производства. Подготовка кадров

Малые предприятия

Производство оборудования, приборов, корпусов

ОАО «Востоквит»

Производство специальных химических материалов

ЗАО «Алтик», ЗАО «Ровинг» Изготовление изделий из композиционных материалов

|

Группа предприятий «Источник» Изготовление средств порошкового пожаротушения |

ООО «Регион» ООО «ТММ» Изготовление нестандартного оборудования и приборов |

ЗАО «Мобиле» Изготовление нестандартного оборудования |

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

|

ЗАО «Алтехнохим» Синтез новых химических продуктов, разработка промышленных технологий |

ЗАО «Техприбор» Разработка и изготовление нестандартных систем измерения технологических параметров |

ЗАО «Испытатель» Проведение специальных испытаний, изготовление оборудования |

||

Проектные работы

ЗАО «Демос»

Проектирование производств и др.

Строительно-монтажные работы

РСЦ, СММ, МИКС

Рисунок 1. Состав и направления деятельности оборонного кластера г. Бийска приятиями кластера, прежде всего с ФНПЦ «Алтай», ведут целевую подготовку специалистов по основным направлениям.

Состав оборонного кластера г. Бийска представлен на рис. 1.

Сегодня актуальна задача запуска и сопровождения технологий и производств двойного назначения на предприятиях ОПК в целях повышения их эффективности и трансфера инновационных технологий в гражданский сектор экономики. Важно, что предприятия ОПК с накопленным ими научно-исследовательским потенциалом выступают локомотивом не только для решения непосредственной и основной задачи – развития и укрепления оборонной отрасли, но и становления российской инновационной экономики в целом [Данилова, Теплова 2015: 43]. В качестве примера деятельности кластера в гражданской сфере можно указать кооперацию при разработке и производстве промышленных взрывчатых веществ (ПВВ). Основные участники кооперации – ФНПЦ «Алтай», имеющее единственное в России автоматизированное производство высокопредохранительных ВВ, не инициирующих взрыв в среде метана, и ФКП «БОЗ», единственный производитель и поставщик тротила и ПВВ на его основе для регионов Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья, например, для ведения взрывных работ в горной промышленности. Производственный комплекс г. Бийска лидирует на российском рынке по выпуску нитроэфиросодержащих ПВВ (угле-нитов, ионитов и детонитов); тротила и ПВВ на его основе (граммонитов, литьевых шашек-детонаторов). Кроме того, ФКП «БОЗ» освоил выпуск взрывчатых веществ эмульсионного типа нового поколения, предназначенных для ведения взрывных работ в горной промышленности. Одним из важных компонентов для производства эмульсионных ВВ является лучший в России эмульгатор, не уступающий мировым аналогам, который производится ЗАО «Алтайспецпродукт» (г. Бийск). Базой для научных исследований в области ПВВ стали ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН, имеющие научные кадры, специализированные лаборатории и экспериментальные стенды для изучения взрывчатых веществ и взрывных процессов. Экспертную оценку новых взрывчатых материалов и технологических производств, готовых к внедрению, проводит Бийский филиал московского Инженерно-технического центра независимой экспертизы безопасности и сертификации взрывчатых материалов, имеющий полномочия и лицензию Ростехнадзора РФ на ведение этой деятельности. Специалистов для научнопроизводственного комплекса ПВВ готовит БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В 2013 г. кафедра химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий этого института признана одной из ведущих научных школ России в области создания энергонасыщенных материалов военного и гражданского назначения (грант Президента РФ, 2013). Таким образом, научно-производственный комплекс по разработке и производству ПВВ способен комплексно и на мировом уровне решать сложные задачи, внедрять научные разработки в сжатые сроки и оперативно реагировать на изменения в спросе потребителей, в т.ч. разрабатывать и внедрять нестандартное оборудование и автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Несмотря на специфику деятельности, оборонный кластер г. Бийска способствует развитию международной научно-технической и производственной кооперации. Так, крупное и успешное международное взаимодействие ученых происходит в рамках конференции по высокоэнергетическим материалам в гражданском применении (HEMs), приводящейся на протяжении многих лет на базе различных предприятий России, Франции, Италии, Японии, Индии и др. Бийск в лице ФНПЦ «Алтай» 6 раз принимал ученых мира, что, несомненно, положительно влияет на имидж как предприятия, так и региона, и страны в целом. Важно отметить, что в рамках международного сотрудничества с учетом спе- цифики отрасли в течение практически 20 лет ФНПЦ «Алтай» совместно с другими предприятиями рассматриваемого кластера ведет деятельность по созданию сложного наукоемкого оборудования двойного назначения, поставляемого в страны Азии. Продукция имеет патентную защищенность во многих странах мира. При организации внешнеэкономической деятельности ФНПЦ «Алтай» тесно взаимодействует с ФГУП «Рособоронэкспорт». В исполнении международных контрактов активное участие принимают малые предприятия кластера, такие как «Регион», «ТММ», «Техприбр» и др. Организация взаимодействия, заложенные в основу научно-технические решения и качество изготовления продукции, высоко оцениваются партнерами-заказчиками и, несомненно, работают на авторитет России на международной арене.

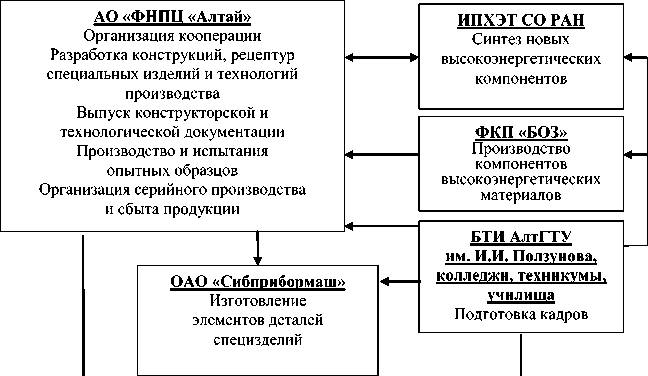

В настоящее время программа развития кластера успешно реализуется: работает экспертная группа, проводится анализ перспективного развития предприятий ОПК г. Бийска с выработкой заключений об эффективности реализованных, а также целесообразности и динамике исполнения заявленных до 2020 г. инвестиционных проектов и программ и др. Надо отметить, что государственный оборонный заказ у предприятий города в последние несколько лет растет на 20–30% ежегодно. Динамика общего объема производства кластера представлена на рис. 2. Стабильное и растущее финансирование соответствует Государственной программе вооружения до 2020 г., реализуемой в стране. Предприятия кластера участвуют в федеральных целевых программах развития ОПК. Работы инвестиционного характера, запланированные входящими в кластер предприятиями ОПК на 2012–2020 гг., насчитывают 17 позиций на общую сумму в несколько млрд руб.

*Прогноз

Рисунок 2. Динамика объемов производства оборонного кластера г. Бийска

Наращивание международного научно-образовательного и военнотехнического сотрудничества соответствует глобальному геополитическому тренду по формированию многополярного мира и подтверждается общими тенденциями на мировом рынке вооружений и укреплением позиций России как экспортера, чей портфель оборонных заказов на начало 2016 г. превысил уже 50 млрд долл. США 1 . Развитие международных контактов по линии ОПК со странами АТР и в рамках БРИКС формирует «зонтичный» бренд, представляющий цепочку брендов: бренд предприятия – бренд региона – национальный бренд – бренд международного объединения/блока. При этом основное положение занимает национальный бренд; все остальные бренды работают на его поддержку и развитие.

В качестве резюме отметим, что организация и развитие кластера оборонного назначения г. Бийска способствует выполнению государственного оборонного заказа, постановке на вооружение Российской армии новых разработок; поставкам «под ключ» за рубеж технологий и оборудования различного назначения; созданию производств специальных компонентов. Вклад деятельности кластера в поддержку оборонной отрасли приносит не только экономический, но и социально-политический эффект. Использование кластерного механизма повышает инновационный потенциал предприятий ОПК региона и обеспечивает их эффективное политическое позиционирование. Создание кластера оборонного направления соответствует стратегическим целям регионального и национального брендинга и формирования имиджа России как державы, способной к комплексному обеспечению национальной безопасности и занимающей ведущее место в мире по разработке и поставкам новейшего вооружения и военной техники, сложного наукоемкого оборудования в рамках международного сотрудничества.

Список литературы Кластерный подход к развитию российского ОПК как инструмент национального брендинга (на примере оборонного кластера в г. Бийске)

- Бирюков А.В. 2009б. Механизмы формирования инновационных кластеров в отечественном военном производстве. -Транспортное дело России. № 1. С. 41-43

- Бирюков А.В. 2009а. Кластерная политика как фактор повышения конкурентоспособности предприятий оборонных отраслей промышленности. -Транспортное дело России. № 3. С. 64-66

- Булярский С.В., Булярская С.А., Синицын А.О. 2012. Управление промышленным кластером. -Вестник Оренбургского государственного университета. № 9(145). С. 70-74

- Важенин С.Г., Сухих В.В. 2009. Трудности становления кластеров в России. -Экономика региона. № 2. С. 169-179

- Гимадеева Э.Н. 2015. Современная модель формирования промышленного кластера инновационного типа. -Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. № 18. С. 150-154

- Данилова Е.А., Теплова И.Г. 2015. Управление инновационной деятельностью предприятий ОПК как механизм государственного позиционирования Российской Федерации (на примере ОАО «ФНПЦ «Алтай»). -Власть. № 3. С. 42-47

- Евсеенко С.В. Кластер как институциональное явление//Вестник Омского университета. Сер. Экономика. 2014. № 1. С. 120-123

- Ершова Е.Ю. 2012. Роль кластеров в развитии экономики. -Научные исследования в образовании. № 7. С. 20-23

- Жиркова С.В. 2012. Кластер как инструмент повышения конкурентоспособности региона в условиях современного мирового хозяйства. -Социально-экономические явления и процессы. № 4. C. 38-45

- Использование кластерного подхода в модернизации экономического пространства Российской Федерации (под ред. А.И. Татаркина). 2013. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН. 535 с

- Карякина Л.А. 2010. К вопросу о кластерах. -Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. № 19. С. 44-48

- Киреева А.А. 2015. Методические подходы к идентификации инновационных кластеров. -Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 3. С. 33-37

- Корякина Н.В. 2012. Кластеры как способ повышения инновационной активности промышленных предприятий региона. -Вестник Российского государственного гуманитарного университета. № 12. С. 87-90

- Кривенко А.М. 2014. Кластерная политика и кластерные инициативы в отечественном оборонно-промышленном комплексе. -Транспортное дело России. № 2. С. 94-96

- Кузнецова А.В. 2010. Формирование рациональной кооперации в производственных комплексах оборонной промышленности. -Транспортное дело России. № 11. С. 90-92

- Кузьмина Ю.Д. 2011. Кластерная политика: преимущества инновационных кластеров. -Проблемы современной экономики. № 4. С. 219-224

- Лаврикова Ю.Г. 2008. Кластеры: стратегия формирования и развития в экономическом пространстве региона. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. 232 с

- Лобова С.В., Теплова И.Г. 2013. Особенности вертикальной и горизонтальной интеграции в ОПК (на примере Федерального научно-производственного центра «Алтай»). -Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 23. С. 21-28

- Марков Л.С. 2015. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 300 с

- Мямлин А.П. 2013. Синдром кластера. -Проблемы современной экономики. № 2(46). С. 230-232

- Напольских Д.Л. 2014. Институционализация инновационных кластеров. -Новый университет. Сер. Экономика и право. № 2(36). С. 49-51

- Наташкина Е.А., Ермолаев Д.В. 2014. Организация и управление инновационными процессами на предприятиях промышленного кластера. -Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. № 1. С. 200-204

- Павликов И.Л. 2013. Перспективы развития инновационных кластеров. -Транспортное дело России. № 6. С. 21-24

- Портер М. 2005. Конкуренция. М.: ИД «Вильямс». 608с

- Пугачева Н.Б., Баранов Ю.А. 2013. Отраслевая кластеризация как механизм взаимодействия сопряженных социально-экономических институтов. -Общество: политика, экономика, право. № 2. С. 32-35

- Селюков М.В., Шалыгина Н.П., Скачков Р.А., Курач Е.В. 2011. Формирование конкурентоспособного бренда региона. -Фундаментальные исследования. № 8. С. 702-705

- Сенкевич А.П. 2010. Формирование кластеров и их функций. -Проблемы современной экономики. № 2-3. С. 323-333

- Султанова Д.Ш. 2011. Формирование концепции маркетинга территорий. -Актуальные проблемы экономики и права. № 2. С. 121-125

- Тарасов Н.А. 2012. Отраслевые особенности процессов кластеризации региональной экономики. -Инженерный вестник Дона. № 3. С. 456-467

- Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Крицкий Г.В. 2012. Региональные кластеры и инновационное развитие. -Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 5(93). С. 129-138

- Хачатурян К.С., Николаев А.Е. 2014. Кластерный механизм государственно-частного партнерства в стратегии инновационного развития оборонной промышленности России. -Транспортное дело России. № 1. С. 104-107

- Чернякина А.О. 2015. Проблематика определения территориальных кластеров. -Вестник Томского государственного педагогического университета. № 5(158). С. 80-85

- Шапкина Ю.В. 2012. Бренд как атрибут территории инновационного развития. -Социально-экономические явления и процессы. № 3. С. 129-133

- Ямилов Р.М. 2015. Понятие кластера как субъекта рыночных отношений. -Вестник Удмуртского университета. Т. 25. Вып. 1. С. 110-117

- Enright M.J. 1992. Why Clusters Are the Way to Win the Game? -World Link. № 5, July/August. P. 24-25

- Falck O., Heblish S., Kipar S. 2010. Industrial Innovation: Direct Evidence from a Cluster-oriented Policy. -Regional Science and Urban Economics. № 40. P. 574-582