Клейма на донцах керамических сосудов с селища Новиково 1 конца XII-III в. в Липецкой области

Автор: Панченко К.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В результате охранных археологических раскопок в 2009 г. на селище конца XII - XIII в. Новиково 1 было зафиксировано наличие керамического производства, представленного гончарным горном, и собрана интересная коллекция клейм на донцах керамических сосудов. Данный набор клейм обладает уникальными индивидуальными характеристиками, свойственными только этому поселению. Полученные факты свидетельствуют о почти полном отсутствии простых изображений и доминировании сложных рисунков, при этом некоторые из них встречены впервые. Выявлено, что местные гончары ставили на свою продукцию клейма с антропоморфным изображением. Отдельно необходимо отметить нетипичную для сельского поселения находку клейма с изображением княжеского знака

Селище, средние века, керамика, клейма

Короткий адрес: https://sciup.org/14328247

IDR: 14328247

Текст научной статьи Клейма на донцах керамических сосудов с селища Новиково 1 конца XII-III в. в Липецкой области

Селище Новиково 1 находится в Становлянском районе Липецкой области рядом с одноименным селом. Оно расположено на мысу, который образован балкой, связанной с рекой Лотошок (правый приток р. Красивая Меча) в правобережье бассейна верхнего Дона. Эта территория находится в пределах крупного по площади Верхнедонского известняково‑карстового района лесостепной провинции Среднерусской возвышенности. Поселение расположено вдоль края мыса и имеет г‑образные очертания в плане, его размеры составляют около 50 × 290–150 м. Вся территория памятника подвергалась многолетней распашке. Археологические раскопки на памятнике проводились в охранных целях в связи с прокладкой автодороги. На площадке поселения был заложен один раскоп сложной конфигурации общей площадью 1072 м 2. По результатам проведенных работ поселение было датировано концом XII – XIII в.

Помимо традиционного для селища этого времени набора объектов и артефактов, на западной границе поселения у края мыса был раскопан двухкамерный глинобитный горн. Он имел в плане округлую форму с выносным топочным каналом, направленным в сторону склона (на запад). Внешний диаметр горна 1,2 м, внутренний (обжигательной камеры) около 0,8 м. Под обжигательной камеры имел 11 продухов. Топочная камера была полностью заглублена в материк на 40 см, в центре нее размещался опорный столб овальной формы. Внутренние стенки и центральный столб топки были сильно ошлакованы. При разборке горна зафиксированы следы минимум одного ремонта. Скорее всего, этот гончарный горн был единственным на поселении. На отсутствие долговременного производства керамики или крупного гончарного комплекса, т. е. нескольких горнов, может указывать небольшое количество обломков глиняной посуды (5 шт. на 1 м 2), найденных на селище Новиково 1. В близком по времени поселении Монастырщина 5 с гончарным производственным комплексом с тремя горнами концентрация обломков керамики на 1 м 2 составляла около 111 шт. ( Гоняный и др ., 1993. С. 150). На селище XIV–XV вв. Подвисло 8 с одним раскопанным горном этот показатель составил 121 шт. на 1 м 2 ( Челяпов и др. , 2012. С. 162). Дополнительно необходимо отметить, что даже на участках селища Новиково 1, где располагались жилые постройки и горн, концентрация обломков гончарных сосудов не превышала 20 шт. на 1 м 2. Это, несомненно, выглядит нестандартно для памятника, на котором было собственное производство.

На селище Новиково 1 не выявлено единой традиции в изготовлении керамической посуды. В качестве исходного сырья выбирались неожелезненные, слабо ожелезненные и ожелезненные глины. Большинство изделий сделано из бело-жгущихся глин, на втором месте стоят сосуды из слабо ожелезненной глины светло‑розовых оттенков после обжига, последнее место занимают красножгу-щиеся глины. Почти у половины керамических обломков в качестве минераль- ных примесей в тесте зафиксированы железистые конкреции, иногда в сочетании с песком, у трети – примесь песка, у единичных экземпляров выявлены примеси песка с шамотом, известняка с песком и шамотом. Приблизительно у пятой части керамики не было никаких визуально фиксируемых минеральных примесей. Подавляющее большинство сосудов (не менее 80 %) имеют следы песчаной подсыпки на донцах, на втором месте стоят изделия, сформованные на подсыпке золы (около 13 %), третье место занимают сосуды со следами среза с круга нитью (около 5 %). В целом технологически и морфологически гончарная продукция, типичная для данного региона, странным выглядит только такое разнообразие керамических традиций на небольшом памятнике при наличии своего производства. Для сравнения на селище того же времени Монастыр-щина 5 с производственным гончарным комплексом зафиксировано только два типа глин – красножгущиеся и беложгущиеся, с доминированием последних, в качестве минеральной примеси к глине использовался песок (Гоняный и др., 1993. С. 150).

На селище Новиково 1 найдено 32 клейма, из них полных или с достоверно реконструируемым рисунком 14 шт., мелких фрагментов изображения 18 шт. Доля клейменых донец для всего памятника составляет около 12 % (данные по обломкам). Однако здесь необходимо делать поправку на сильную измель-ченность керамики в культурном слое памятника, где фактически не найдено ни одного целого клейма, а только мелкие фрагменты. В случае учета керамики из условно закрытых комплексов и усреднения данных доля клейменых донец составит приблизительно шестую часть от неклейменых (около 16 %). В целом полученные статистические результаты для селища Новиково 1, даже с учетом поправки, не выходят за рамки процентных данных для селищ домонгольского времени из района Куликова поля ( Гоняный , Заидов , 2002. С. 143).

На большинстве крупных обломков керамических донец сохранились характерные следы, свидетельствующие о том, что матрицы для оттисков клейм были деревянными. Так же как и у основной массы керамики с селища, доминирующим типом подсыпки у клейменых сосудов был песок (75 % от общего количества донец с клеймами), на втором месте стоит зольная подсыпка – 25 %. Далее при описании, если тип подсыпки не указан, будет подразумеваться песчаная подсыпка.

В Новиково 1 зафиксировано 12 различных композиций рисунков. В нескольких экземплярах найдено два вида изображения, остальные встречены только в одном экземпляре. Это достаточно интересный факт для поселения с одним гончарным горном, на котором теоретически разнообразие клейм должно быть значительно меньше в отличие от серьезных производственных комплексов. Например, на памятнике домонгольского времени селище Монастырщина 5 с крупным гончарным комплексом, где количество керамики в десятки раз больше, чем в Новиково 1, найдено тоже 12 разновидностей клейм (Там же. С. 144).

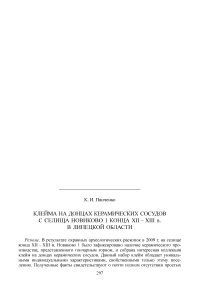

Наибольшим количеством (9 шт.) представлены отпечатки с антропоморфным изображением в центре окружности (рис. 1, 1, 2 ). Ее внешний диаметр был в пределах 3,9–4,2 см. Два отпечатка имеют максимальное сходство друг с другом и, вероятно, сделаны с одной матрицы. Шесть клейм сохранились полностью или почти полностью, три в виде фрагментов, с очень большой долей

Рис. 1. Керамические клейма с селища Новиково 1 конца XII – XIII в.

вероятности имеющих этот вид рисунка (совпадает диаметр окружности и сохранившиеся части изображения). К ним же могут относиться еще семь небольших фрагментов отпечатков окружности с таким же диаметром и типом подсыпки. Сосуды с данным видом клейм были сформованы из теста с примесью песка (70 %) или песка с конкрециями (30 %) на песчаной подсыпке, за исключением одного, имевшего следы зольной подсыпки (рис 1, 1 ). Последний сосуд, в отличие от большинства остальных, сделанных из беложгущихся глин, был изготовлен из слабоожелезненной1 глины. Изображение на нем более детальное и незначительно отличается от других, но основные размеры и пропорции изображения человека совпадают с другими оттисками. Все это может говорить о том, что изделие с таким клеймом не произвели на месте, а привезли откуда‑то. В дальнейшем местный мастер, работавший в другой керамической традиции, взял это изображение за первооснову для клеймения произведенной на селище посуды. Конечно, нельзя полностью исключить возможности перехода на другую технологию приезжим мастером, но для этого пока недостаточно доказательств. Таким образом, на селище найдены оттиски минимум от двух матриц для антропоморфных изображений в окружности. Незначительный объем керамической продукции и большое сходство рисунков позволяют с осторожностью предположить присутствие на поселении только одного гончара, изготавливавшего керамику с данными клеймами. Наиболее близкое по типу антропоморфное изображение в окружности найдено в среднем Поднепровье на поселении Григоровка; при этом оно датируется раньше (XI-XII вв.), чем на селище Но-виково 1 ( Петрашенко , 1992. С. 19. Рис. 6, № 32). Возможно, из этого региона в конце XII в. в Рязанские земли переселились гончары, так клеймившие свои сосуды. Это клеймо, безусловно, относится к очень редкому виду.

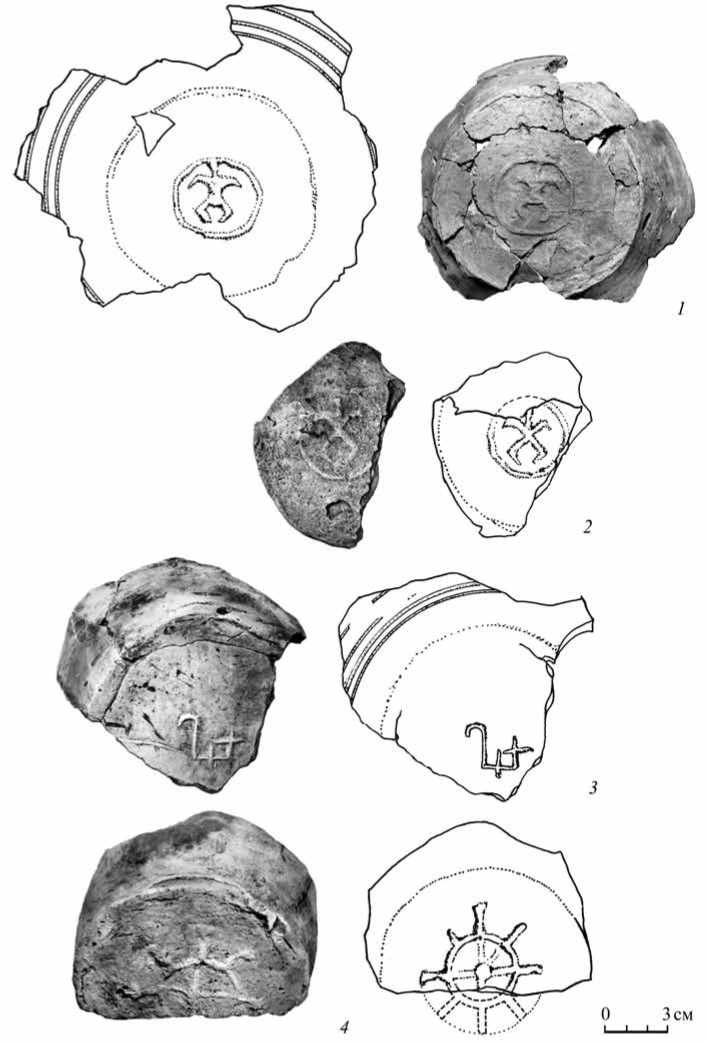

На втором месте по количеству (2 шт.) располагаются клейма с изображением левосторонних свастик внутри окружности (рис. 2, 2 ) диаметром 6,5 и 5,3 см. Сосуды, на которых они были оттиснуты, изготовлены в одной технологической традиции из красножгущейся глины с примесью песка с конкрециями и подсыпкой под дно из золы. В юго‑восточных пределах Черниговской и юго‑западных и южных территориях Рязанской земель такого вида клейма не найдены ( Тропин , 2004. С. 145; 2006. С. 115-140). Аналогичного вида изображение зафиксировано в центральной части Рязанского княжества на селище Алешня‑6, где такое клеймо датируется XIII в. и тоже оттиснуто на донце со следами зольной подсыпки, но в качестве формовочной массы использовалась беложгущаяся глина без примесей ( Коваль , 2003. С. 157, 167-168). На Рос-тиславле (северо-западная окраина рязанской земли) найдено подобное клеймо на донце с зольной подсыпкой, однако оно датируется уже XIV в. ( Коваль , 2002. С. 131–133). Скорее всего, сосуды с данными клеймами были привезены на селище Новиково 1 из близлежащих районов, но пока неясно откуда. К этой группе можно отнести предположительно шестилучевую левостороннюю свастику в окружности диаметром 5 см (рис. 2, 1 ); к сожалению, изображение наполовину затерто, поэтому восстановить его полностью затруднительно.

Рис. 2. Керамические клейма с селища Новиково 1 конца XII – XIII в.

Сосуд, на котором оставлен этот отпечаток, изготовлен из беложгущейся глины с примесью песка. Маловероятно, что такого типа клейма использовались на селище Новиково 1, косвенно об этом может свидетельствовать единичность диаметра окружности и изображения. Наиболее близкие по типу аналогии найдены на Ростиславле в домонгольских комплексах, но там свастики не вписаны в окружность ( Коваль , 2002. С. 126. Рис. 1, № 3, 4).

Одно клеймо с селища имеет вид незавершенной окружности. К сожалению, оно слабо отпечаталось, а часть донца затерта, поэтому сложно сказать, какое было изображение: окружность целиком или буква С (рис. 2, 5 ). Сосуд, на котором сделан этот отпечаток, как и описываемые ниже, изготовлен из бело-жгущейся глины с песком. Восемь обломков донец имеют изображение небольшой части окружности, у пяти из них диаметр совпадает с диаметром окружности клейм с антропоморфным рисунком. При этом в одном случае по схожести отпечатков, скорее всего, фрагмент с окружностью был частью клейма с антропоморфным изображением. Несмотря на широкую распространенность клейм в виде окружности, маловероятно, что хотя бы один целый отпечаток из этих фрагментов имел такой рисунок.

Клейма, описываемые далее, найдены в одном экземпляре, и вряд ли их изображения использовались гончаром с поселения для клеймения керамической посуды. Отпечаток в виде штурвала корабля (рис. 1, 4 ) на донце с зольной посыпкой, изготовленном из беложгущейся глины с примесью небольшого количества песка (возможно, естественной). Такого типа клеймо найдено на Романовом городище I в Липецкой области и датируется XII–XIII вв. ( Андреев , 2001. С. 219. Рис. 5, № 31). К очень редкому клейму можно отнести изображение из четырех овальных точек в виде латинской буквы Ү (рис. 2, 3 ). Оттиск сделан на донце сосуда, сформованном на зольной подсыпке, из слабоожелезненой глины с примесью большого количества мелкого песка.

Неординарной находкой для сельского поселения является клеймо с изображением княжеского знака с редким видом рисунка, который хорошо исполнен и четко отпечатан, в отличие от большинства остальных клейм (рис. 1, 3 ). Сосуд с княжеским знаком сделан на зольной подсыпке из беложгущейся глины с примесью песка, но очень мелкого, визуально почти не различимого. Аналогичное изображение известно на свинцовой печати из Черниговской области, которое атрибутируется А. Алфьоровым как знак Всеволода Ольговича (2012. С. 62–63). Такого типа клейма типичны для города, поэтому находка на сельском поселении, несомненно, указывает на статусность покупателя такой керамической посуды (см. ниже).

Еще одним интересным клеймом является изображение в виде не совсем правильного креста (рис. 2, 8 ). К сожалению, только одно окончание этого изображения оттиснуто четко, остальные три частично затерты, частично плохо отпечатались. Сосуд, на котором было это изображение, сделан из беложгущейся глины с примесью песка. Близкого вида рисунок креста, но вписанный в окружность, найден во Вщиже ( Розенфельдт , 1997. С. 264. Таб. 18, № 15).

Остальные клейма найдены в виде мелких фрагментов, по которым нельзя восстановить рисунок. Все отпечатки сделаны на белоглиняных сосудах с примесью песка в тесте. На донцах со следами зольной подсыпки зафиксированы следующие изображения: квадрат? (рис. 2, 6), зигзаг? (рис. 2, 7). Возможно, аналог последнему непонятному клейму найден на селище Алешня‑6, но тоже в виде фрагмента (Коваль, 2003. С. 167. Рис. 6, № 7). Еще найдены отпечатки окружности (диаметр около 2 см) с каким‑то рисунком (рис. 2, 9) и окружность (диаметр около 2,7 см) с линией (рис. 2, 4).

Таким образом, на селище Новиково 1 среди изображений клейм доминируют отпечатки в виде разных рисунков в окружности и практически отсутствуют простые изображения, распространенные на большинстве других поселений.

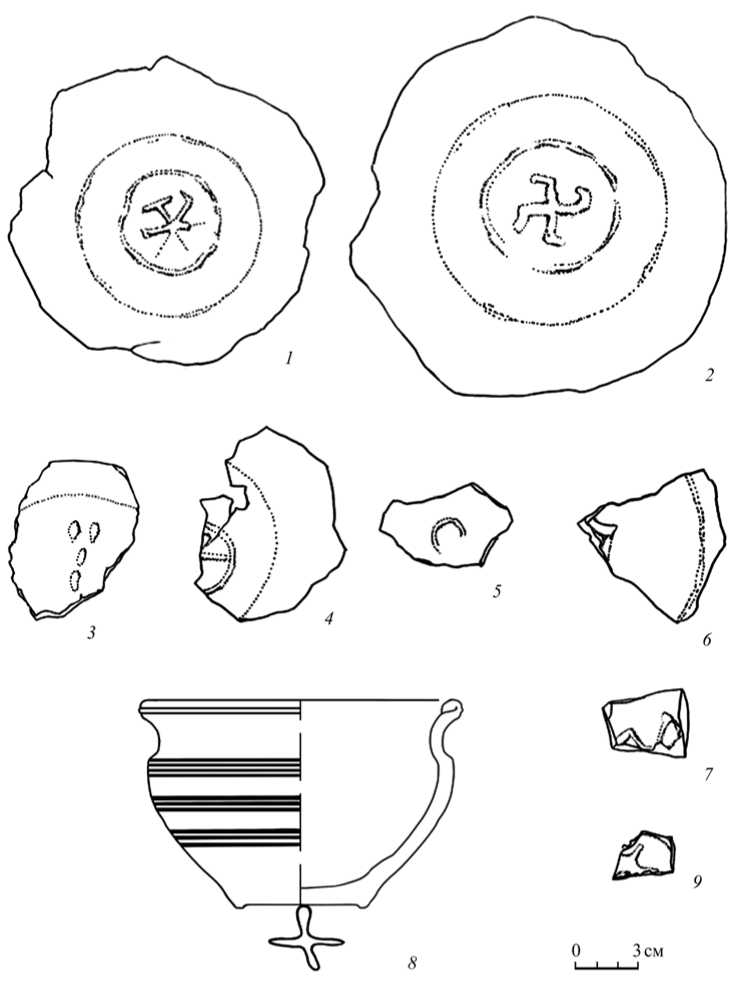

Ситуация с планиграфическим распределением керамических клейм на раскопанной площади складывается следующая (рис. 3). Почти все они найдены на участках расположения наземных построек, т. е. рядом с заглубленными в материк объектами или в них, а также у гончарного горна. Только на северной окраине селища, несмотря на признаки присутствия здесь постройки, сосуды с клеймами не зафиксированы. Единственный мелкий обломок донца с клеймом в заполнении ямы‑ канавки № 6 является скорее случайной, чем закономерной находкой.

Наибольшее количество клейм (13 шт.) найдено в северо‑восточном углу раскопа на участке расположения объектов №№ 8, 9 и 12. Именно здесь зафиксировано больше всего оттисков с антропоморфным изображением в окружности. В заполнении ямы № 9 их найдено 4 шт., в яме № 12 – 2 шт. Возможно, к данному виду клейм относятся фрагменты двух окружностей (совпадает диаметр) из ямы № 12. Единственный отпечаток на этом участке с другим изображением в виде штурвала найден в яме № 8. Это клеймо и одно антропоморфное из ямы № 12 имели зольную подсыпку, в отличие от всех остальных, поэтому их могли привезти на селище из другой местности. В целом на площади этих объектов могла находиться усадьба гончара.

В 40 м на запад от этой усадьбы располагался гончарный горн. К сожалению, клейма, найденные в горне и поблизости от него (всего 3 шт.), представлены мелкими фрагментами. Только одно из них с большой долей вероятности по диаметру окружности и характеру отпечатка совпадает с антропоморфными рисунками, которые делались местным гончаром. Хотелось бы еще отметить, что только антропоморфные клейма распространены почти на всей раскопанной площади поселения, но не во всех объектах, а соответственно, и постройках, с ними связанных.

Донце с отпечатком княжеского знака было найдено в яме № 3 еще с двумя клеймами: неполная окружность и точечная буква Ү. В заполнении этой ямы были также обнаружены обломки византийской амфоры. Находка на селище клейма с княжеским знаком и амфоры вместе уже не выглядит как случайное совпадение и может свидетельствовать о богатстве и высоком статусе владельца. Б. А. Рыбаков считал, что клейма с княжескими знаками встречаются только в городах в княжеских вотчинных хозяйствах ( Рыбаков , 1948. С. 492–495). Никаких других явных свидетельств нахождения здесь вотчины князя не найдено, но связь владельца данного поселения с княжеским двором более чем вероятна.

В целом на селище Новиково 1 найдена интересная коллекция керамических клейм, которая обладает уникальными индивидуальными характеристиками, свойственными только этому поселению. Полученные на данный момент факты свидетельствуют о почти полном отсутствии простых изображений и доминировании сложных рисунков. Одна часть из них встречена впервые, другую

Рис. 3. Сводный план с ямами и местонахождением керамических клейм на селище Новиково 1

а – антропоморфные клейма; б – непонятное изображение; в – количество изображений данного вида; г – обломки амфоры

можно отнести к довольно редким композициям. Статус и богатство владельца этого поселения, вероятно, позволяли привозить гончарную продукцию из других мест, несмотря на наличие своего собственного керамического производства, и именно этим на данный момент можно объяснить такое разнообразие керамических клейм и традиций на селище Новиково 1.

Список литературы Клейма на донцах керамических сосудов с селища Новиково 1 конца XII-III в. в Липецкой области

- Алфьоров О., 2012. Молiвдовули київських князiв другої половини XI -кiнця XII столiття//Сфрагiстичний щорiчник. Вип. II/Отв. ред. П. С. Сохань. Київ: ПРОСТIР. С. 5-74.

- Андреев С. И., 2001. Романово городище//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 2/Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Успех-Инфо. С. 208-224.

- Гоняный М. И., Заидов О. Н., 2002. Древнерусские гончарные клейма XII-ХIV вв. района Куликова поля (опыт систематизации и осмысления семантики)//Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия центральной России. Т. 1/Отв. ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 130-152.

- Гоняный М. И., Кокорина Н. А., Свирина А. Б., 1993. Гончарный комплекс первой половины XIII в. на поселении Монастырщина 5//Тр. ГИМ. Вып. 82. М.: Изд-во ГИМ. С. 143-160.

- Коваль В. Ю., 2002. Клейма на средневековой русской керамике (опыт исследования на примере Ростиславля Рязанского) /Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 4/Отв. ред. А. Н. Хохлов. Тверь: Тверской науч.-исслед. историко-археологический и реставрационный центр. С. 125-135.

- Коваль В. Ю., 2003. Новые данные о древнерусской керамике Рязанской земли /Проблемы древней и средневековой археологии Окского бассейна/Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: Поверенный. С. 155-169.

- Петрашенко В. А., 1992. Керамика IX-XIII вв. Среднего Поднепровья//Древнерусская керамика/Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: ИА РАН. С. 7-20.

- Розенфельдт Р. Л., 1997. Керамика//Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 22-28. (Археология СССР).

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло древней Руси. М.: Изд-во АН СССР. 793 с.

- Тропин Н. А., 2004. Сельские поселения XII-XV вв. южных территорий Рязанской земли/Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 264 с.

- Тропин Н. А., 2006. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья XII-XV вв. Елец: Елецкий гос. ун-т. 368 с.

- Челяпов В. П., Иванов Д. А., Стрикалов И. Ю, 2012. Гончарный горн на поселении Подвислово 8//Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур/Отв. ред. Л. А. Беляев. Рязань: РИАМЗ. С. 162-171.