Клеточные реакции слизистой оболочки органов интестинальной системы после уранового инкорпорирования

Автор: Воронцова Зоя Афанасьевна, Кудаева Эльвира Федоровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

В экспериментальном исследовании на белых лабораторных крысах-самцах при морфологическом исследовании слизистой оболочки тощей и толстой кишок был констатирован отдаленный эффект последствий однократного перорального воздействия водного раствора оксидов обедненного урана, который выявил динамичность изменений исследуемых критериев, определяющих метаболические, миграционные, восстановительные и местные регуляторные процессы спустя один, три и шесть месяцев. Критерием высокой радиочувствительности и маркером неспецифической защиты, свидетельствующей о нарушениях гомеостаза, является лимфоидный компонент. Во временной динамике отдаленных сроков при использовании иммуногистохимических, гистохимических, специальных методов отмечено изменение всех показателей, констатирующих нарушения на уровне эпителия, выстилающего рельефные образования слизистых оболочек органов интестинальной системы. Возникший окислительный стресс спустя три месяца после воздействия обедненного урана подтверждается достоверным снижением содержания антиапоптотического белка Bcl2 в эпителиоцитах слизистой оболочки тощей кишки. Признаки его отсроченного эффекта через шесть месяцев в толстой кишке индуцировали выраженный характер реакций стромальных клеточных компонентов, определяющих закономерности защитных механизмов кишечно-ассоциированной иммунной системы с большей выраженностью в тощей кишке. Фактический материал, приведенный в работе, позволяет говорить о существовании гомеостатической иммунной реакции в слизистой оболочке тонкого и толстого кишечника, контролирующей пролиферацию клеток, как особой формы иммунного надзора за состоянием цитодифференцировки.

Тощая кишка, толстая кишка, обедненный уран, антигенпредставляющие клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/143177435

IDR: 143177435 | DOI: 10.20340/mv-mn.2020.28(1)9-15

Текст научной статьи Клеточные реакции слизистой оболочки органов интестинальной системы после уранового инкорпорирования

Воронцова З.А., Кудаева Э.Ф. Клеточные реакции слизистой оболочки органов интестинальной системы после уранового инкорпорирования. Морфологические ведомости. 2020;28(1):9-15. (1):9-15

Vorontsova ZA, Kudaeva EF. Cellular reactions of the mucous membrane of the intestinal system after uranium incorporation – Morphological Newsletter. 2020;28(1):9-15. (1):9-15

Введение. Исследование адаптивных возможностей организма к различным неблагоприятным условиям с учетом отдаленных сроков возможных обратимых процессов является актуальной научной проблемой. Загрязнение окружающей среды в результате возникновения открытых радионуклидных источников определяет вероятность детерминирования его стахостических эффектов. Радионуклиды ряда уран-238 составляют 99% всего природного урана. Опасность инкорпорирования обедненного урана (далее - ОУ) связана с широким практическим применением в военной промышленности при производстве снарядов и в условиях вооруженных конфликтов со стойкими последствиями загрязнения территорий, с его высокой дисперсностью и попаданием во внутреннюю среду организма человека с водой, что является наиболее опасным. По литературным данным отмечено изменение поведенческих реакций, коррелирующее с уровнем окисления липидов в головном мозге и степенью пораженности экспериментальных животных, о которых имеются разноречивые данные [1]. Вопрос о возможности приспособительных реакций на инкорпорирование ОУ остается открытым [2]. Органы интестинальной системы можно считать органами-мишенями [3]. Кишечный эпителий по мощности ферментативных систем, детоксикации и биотрансформации субстратов является крупным барьером на пути чужеродных и токсических веществ из просвета кишки во внутреннюю среду организма. Одной из ключевых характеристик поражаемости и сигналом к активации интестинальной системы после инкорпорирования водного раствора оксидов ОУ можно считать классическую цепочку иммунных реакций с участием основных клеток – лимфоцитов, которые эллиминируют клетки-мишени, определяя степень иммуногенности и иммунотропности. Взаимосвязанные реакции клеток врожденного и приобретенного иммунитета инициируются и регулируются посредством активирующих и ингибирующих рецепторных комплексов для антигенов, выделяемых иммунными и вспомогательными клетками [4, 5]. Выявление особенностей иммунного статуса органов-мишеней интестинальной системы позволит разработать алгоритм профилактических и лечебных мероприятий, способствующих улучшению качества жизни [6], а изменение динамики компонентов кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани - выявить иммунологический статус органа, его ответную иммунную реакцию на поражение.

Цель исследования – выявить последствия воздействия инкорпорированного обедненного урана в реакциях клеточных компонентов слизистой оболочки интестинальной системы.

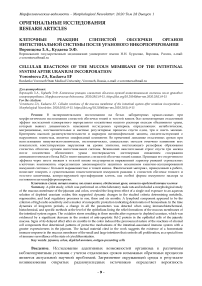

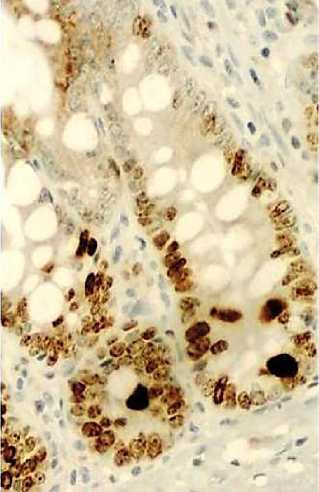

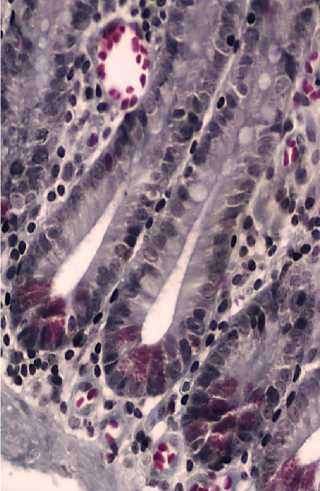

Материалы и методы исследования . Исследование выполнено на лабораторных половозрелых крысах-самцах в количестве 180 с начальным возрастом четыре месяца. Из них 30 животных были контрольные, остальные распределены на три группы по 50 животных, испытавших однократный пероральный прием водного раствора оксидов ОУ вместо воды в дозе 0,01 мг на 100 г массы и исследованных спустя один, три и шесть месяцев от начала эксперимента. Эксперимент проведен в соответствии с Приложением 4 к приказу № 755 Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 и Европейской конвенцией о защите животных, используемых в эксперименте (Директива 86/609 ЕС). После декапитации и извлечения проксимальных фрагментов тощей и толстой кишок их фиксировали и замораживали в твердой углекислоте. В качестве фиксаторов были использованы 10% нейтральный формалин и раствор Карнуа, с последующей гистологической обработкой материала и заливкой в Killik и гомогенизированную парафиновую среду Histomix. На изготовленных криостатных (криостат Cryo-Cut II Microtome 1600 Reichert-jung, Австрия) и микротомных (микротом C. Reichert Wien № 5752, Австрия) срезах были проведены гистохимические (глюкозо-6-фосфатдегидрогенза - Г-6-ФДГ, щелочная фосфатаза - ЩФ), иммуногистохимические (Ki67, Bcl2) – (рис. 1, 2), и общегистологические (гематоксилин-эозин) методы окраски. Специальные методы окраски были использованы для выявления тучных клеток (далее - ТК) при окраске основным коричневым по Шубичу. Плазмоциты окрашивали метиленовым синим; клетки Панета (далее - КП) были выявлены ШИК-реакцией (рис. 3).

Рис. 1.

Иммуногистохимическая

Рис. 2.

Иммуногистохимическая

Рис. 3.

реакция на маркер пролиферации Ki67 в эпителиоцитах крипт тощей кишки.

Ув.: 400.

реакция на антиапоптотический белок Bcl2 в энтероцитах ворсинки тощей кишки. Ув.: 400.

Клетки Панета крипт тощей кишки. ШИК-реакция.

Ув.: 400.

Результаты исследования и обсуждение. Количественные показатели клеточных компонентов выявили динамичность изменений, что определило их чувствительность к эндогенному воздействию инкорпорированного водного раствора оксидов ОУ на фоне долговременного нарушения метаболического гомеостаза с дисгармонией функций ферментов, являющихся пусковой причиной нарушений. Использованный в работе иерархический метод кластеризации по критериям близости объектов, имеющих подобные морфометрические показатели на основе предварительного сравнения, определили ближайшие по характеристике исследуемые группы из исходного множества. Обоснованием к проведению кластерного анализа являлось использование большого количества крыс в экспериментальных группах с целью исключения фактора случайных изменений. По показателям средних значений оптической плотности фермента щелочной фосфатазы в области щеточной каемки и Г-6-ФДГ в цитоплазме энтероцитов определили степень их близости с контрольными показателями и между собой, а также внутри кластера. Проведенный кластерный анализ выявил гетерогенность распределения крыс по морфометрическим показателям в кластерах, определяющих диссонанс процессов функционирования, а также признаки некоторого единообразия (табл. 1). Спустя месяц (табл. 2) оптическая плотность ЩФ повышалась в кластерах II и III и снижалась в кластере I, составляющем половину исследуемых животных данного срока наблюдения. Оптическая плотность Г-6-ФДГ повышалась в кластерах I и II и снижалась в кластере III, включающем пять особей из 50 исследуемых. Через три месяца оптическая плотность ЩФ была выше контрольных показателей во всех кластера. Оптическая плотность Г-6-ФДГ была достоверно снижена в кластерах I и III предположительно из-за возникновения окислительного стресса [9]. Динамика оптической плотности ЩФ спустя шесть месяцев характеризовалась снижением в кластерах I и II, но повышалась в кластере III, содержащем наименьшее количество животных. Оптическая плотность Г-6-ФДГ была выше в кластерах I и III, а в кластере II оставалась на уровне контроля (табл. 2). Изменение клеточного метаболизма привело к нарушению клеточных ферментно-транспортных систем и способствовало запуску каскада протективных клеточных реакций.

Таблица 1 Распределение числа животных в кластерах в зависимости от исследуемого фермента в тощей кишке

|

кластеры |

I |

II |

III |

|||

|

критерии месяцы |

ЩФ |

Г-6-ФДГ |

ЩФ |

Г-6-ФДГ |

ЩФ |

Г-6-ФДГ |

|

1 |

26 |

24 |

20 |

21 |

4 |

5 |

|

3 |

31 |

24 |

18 |

21 |

1 |

5 |

|

6 |

27 |

26 |

18 |

21 |

5 |

3 |

Таблица 2

Количественные показатели оптической плотности распределения ферментов в

Примечание: K* – контроль, ОУ* – обедненный уран

Маркером неблагополучного состояния слизистой оболочки органов интестинальной системы можно считать инфильтрацию эпителия лимфоцитами. Топографическая разнородность интраэпителиальных лимфоцитов (далее - ИЛ) имеет особую функциональную значимость, она создает при взаимодействии с эпителиоцитами специфическое микроокружение для презентации и распознавания антигенов, проникших в эпителиальный пласт [10-11].

Анализ топографии малых ИЛ в ворсинках тощей кишки на уровне эпителия с учетом полярности энтероцитов показал, что они не изменяли локализацию по сравнению с контрольными препаратами спустя месяц, однако, было отмечено возрастание их численности (p<0,05). Через три месяца сохранялась аналогичная полярность, но уменьшалась численность ИЛ (p<0,05). Спустя шесть месяцев независимо от топографии численность апикальных и базальных ИЛ была достоверно ниже контрольных показателей, что способствовало снижению их общего числа (p<0,05). Таким образом, в процессе миграции динамика количества ИЛ топографически проявлялась относительно пласта энтероцитов и изменялась с достоверным уменьшением их числа спустя три и шесть месяцев и повышалась по сравнению с контролем через месяц (p<0,05).

Можно констатировать, что ИЛ перемещались от базальной мембраны к щеточной каемке в горизонтальной плоскости и вместе с эпителием в процессе физиологического обновления – по вертикали. Их можно было также обнаружить в зоне десквамирующих энтероцитов. Это характеризует особенности неравномерного перераспределения ИЛ на фоне нестабильности ферментов определяющих поражаемость эпителия. В проведенных реакциях с использованием соответствующих моноклональных антител для выявления универсального маркера пролиферации Ki67 в эпителиоцитах крипт было отмечено достоверное повышение их числа через три и шесть месяцев и незначительное снижение спустя один месяц после воздействия ОУ. Выявлена некоторая закономерность повышения общего числа интраэпителиальных малых лимфоцитов спустя один месяц, при которой число Ki67+-клеток снижалось и достоверно повышалось на фоне снижения ИЛ через три и шесть месяцев. Их участие в регуляции пролиферации подтверждает гипотезу, согласно которой лимфоидная ткань является специфическим регулятором восстановительных процессов [12].

Кинетика обновления в системе «ворсинка-крипта» осуществлялась по пути восполнения утраченных эпителиоцитов [13]. Спустя один месяц число Bcl2+-клеток было достоверно выше относительно контроля, а Ki67+-клеток ниже контрольных показателей (р<0,05). В последующие сроки был отмечен инверсивный характер изменений. Наблюдалось преобразование малодифференцированных клеток в специализированные клетки Панета (далее - КП) спустя три месяца, которым отводится важное место в обеспечении врожденной защиты кишки [14]. КП с мелкими гранулами были расположены в зоне малодифференцированных клеток, с очень крупными гранулами лежали в донном отделе крипты и их гранулы занимали всю надъядерную цитоплазму, что очень важно для обеспечения нормального состояния иммунной защиты [15, 16]. Учитывая роль КП в поддержании недифференцированного стволового состояния и пролиферативной активности эпителия [17] можно констатировать согласованный выраженный эффект, характеризующийся повышением Ki67+-клеток на фоне гиперплазии КП, определяющих продолжительный характер процессов восстановления. Учитывая снижение показателей антиапоптотического белка Всl2, предотвращающего окислительное повреждение клеточных мембран [11], коррелирующее с повышением митотических клеток в функциональной системе «ворсинка-крипта», можно предположить мобилизацию защитных механизмов слизистой оболочки тощей кишки, как ответную реакцию, на возникший окислительный стресс спустя три месяца в условиях эксперимента.

В индукции иммунного ответа была учтена реакция ТК стромы, определяющая динамичность пролиферации лимфоцитов и их трансформацию в плазматические клетки с эффектами обратной связи [18]. Во все сроки эксперимента независимо от продолжительности наблюдения после однократного инкорпорирования ОУ отмечены количественные и качественные изменения ТК. Спустя месяц возрастало число дегранулированных ТК за счет снижения вакуолизированных с формированием сильной достоверной корреляции. Через три месяца коэффициент корреляции имел средние показатели при возрастании числа недегранулированных ТК в состоянии покоя. Шесть месяцев спустя сильные положительные связи были между числом всех типов ТК, активные формы – дегранулированные и вакуолизированные ТК, перераспределялись за счет возрастания числа дегранулированных при снижении вакуолизированных и недегранулированных форм (p<0,05). Таким образом, чувствительность ТК была избирательной и зависела от отдаленности сроков наблюдения, что определило модификацию биоэффектов ОУ изменением числа их морфофункциональных типов и сменой характера высвобождения биологически активных веществ, способствующих активизации компенсаторно-приспособительных реакций на уровне местного гомеостаза как адаптационного синдрома, определяющего локальный ответ на воздействие ОУ [19, 20]. Выявленные количественные показатели динамичности реакции на Всl2 антигенпредставляющих стромальных клеток проявлялись разнонаправленными эффектами. Число плазматических клеток достоверно возрастало по всем отдаленным срокам после воздействия ОУ, спустя три месяца оно в 2,5 раза превышало показатели контроля. Число макрофагов стромы независимо от сроков наблюдения было достоверно ниже контрольных показателей, спустя три месяца - в 2,5 раза.

Таким образом, динамика активности лимфоцитов, инфильтрирующих эпителиальный пласт как очаг поражения, и плазмоцитоз, индуцированный активностью ТК с преобладанием процесса дегрануляции, определили состоятельность защитных реакций и, в целом, иммунного ответа слизистой оболочки тощей кишки на пролонгацию однократного воздействия ОУ.

Исследование состояния системы проницаемости микроциркуляторного русла является важной характеристикой в оценке степени чувствительности метаболических и обменных процессов. Динамичность изменений исследуемых критериев в слизистой оболочке толстой кишки имела разнородный характер реагирования или не испытывала чувствительности. Независимо от отдаленности сроков наблюдалось достоверное снижение оптической плотности ЩФ, эквивалентной проницаемости капиллярного русла. Показатели оптической плотности Г-6-ФДГ варьировали, достоверно возрастая спустя месяц, снижаясь спустя шесть месяцев, а через три месяца они были на уровне контроля. Несмотря на дестабилизацию метаболических процессов, число ИЛ через один и три месяца оставалось без изменений, а спустя шесть месяцев было достоверно снижено. Во все экспериментальные сроки число Ki67+-клеток было выше контрольных показателей, однако лишь спустя три месяца после воздействия ОУ они были достоверными. Биоэффекты ОУ были нестабильным и избирательными в зависимости от отдаленности сроков наблюдения без определенных закономерностей, предполагая большую защищенность слизистой оболочки толстой кишки.

Заключение. Фактический материал, приведенный в работе, позволяет говорить о существовании гомеостатической иммунной реакции в слизистой оболочке тонкой и толстой кишки, контролирующей пролиферацию клеток, как особой формы иммунного надзора за состоянием цитодифференцировки. Морфологические и биохимические изменения клеток и тканей являются главным ориентиром в диагностике начальных стадий развития патологических процессов, а разработанные на их основе иммунопрофилактические подходы обеспечат нормальное функционирование органов и системы в целом.

Авторы сообщают об отсутствии каких-либо конфликтов интересов при планировании, выполнении, финансировании и использовании результатов настоящего исследования.

Список литературы Клеточные реакции слизистой оболочки органов интестинальной системы после уранового инкорпорирования

- Gerasimov D.V. Ocenka funkcionalnogo sostoyaniya organizma pri inkorporacii obednennogo urana iz obektov okruzhayushhej sredy. Avtoref. diss. kand. med. nauk.-Moskva, 2013.- 23s.

- Kudaeva E.F., Minasyan V.V., Voroncova Z.A./ Adaptivnye vozmozhnosti organov s raznoj skorost'yu obnovleniya posle vozdejstviya obednennogo urana v eksperimente// Vestnik novyh medicinskih tekhnologij. Elektronnoe izdanie.- 2017.- № 4. Publikaciya 2-17. https://doi.org/10.12737/article_5a3212af059c07.214921293.

- Drozhdina E.P., Sych V.F., Khayrullin R.M., Slesarev S.M. O vliyanii dlitel'nogo potrebleniya dispergirovannoy pishchi na morfogenez myshechnoy obolochki obodochnoy kishki belykh krys// Morfologicheskie vedomosti.- 2006.- № 1-2.- S. 21-23.

- Zemskov A.M., Zemskova V.A., Voroncova Z.A. Integralnaya koncepciya regulyacii immunogeneza. LAP - Lambert academic publishing Deutschland, 2016.- 223s.

- Voroncova Z.A., Selyavin S.S./ Ekspansiruyushhie tkani v reakciyax na obednyonnyj uran// Zhurnal nauchnyx statej zdorove i obrazovanie v XXI veke.- 2013.- T. 15.- № 1-4. S. 247-249.

- Stolbovskaya O.V., Khairullin R.M., Kostishko B.B., Pchelintseva E.S., Krasnikova E.S., Fomin A.A., Skaptsov A.A. The study of the structural features of the lymphocytes in patients with diabetes using atomic force microscopy// Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE 3.- Ser. «Saratov Fall Meeting 2015 -Third International Symposium on Optics and Biophotonics; and Seventh Finnish-Russian Photonics and Laser Symposium (PALS)» 2016.- S. 99171P.

- Lang T.A., Sesik M./ Kak opisyvat statistiku v medicine// Rukovodstvo dlya avtorov, redaktorov i recenzentov.- 2011.- 477s.

- Statisticheskaya klassifikaciya i klasternyj analiz.- Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2003.- 157s.

- Chasovskix N.Yu. Molekulyarnye mexanizmy apoptoza pri okislitelnom stresse: Avtoref. diss. kand. biol. nauk.- Tomsk, 2009.- 32s.

- Kudaeva E.F., Voroncova Z.A./ Immunotropnye effekty obednennogo urana v reakciyax slizistyx obolochek intestinalnoj sistemy// Vestnik novyx medicinskix texnologij.- 2019.- T. 26.- № 2.- S. 61-64.

- Shumatova T.A., Prixodchenko N.G., Grigoryan L.A./ Analiz mezhkletochnyx vzaimodejstvij v slizistoj obolochke tonkoj kishki u detej s belok-inducirovannoj enteropatiej// Nauchnoe obozrenie. Medicinskie nauki.- 2014.- № 2.- S. 198-199.

- Babaeva A.G./ Eshhe raz o morfogeneticheskoj, ili stroitelnoj funkcii limfocitov// Vestnik RAEN.- 2010.- № 4.- S. 70-74.

- Yuldashev S.Yu., Raxmatova M.X., Tarinova M.V./ Funkcionalnaya morfologiya slizistoj obolochki tonkoj kishki i osobennosti eyo adaptacii// International scientific and practical conference “World science”.- 2017.- № 4(20).- S. 38-43.

- Kiseleva E.P./Akceptivnyj immunitet - osnova simbioticheskix vzaimootnoshenij// Infekciya i immunitet.- 2015.- T. 5.- № 2.- S. 113-130.

- Kozhevnikov D.V., Belevceva S.I./ Kletki Paneta kript kishechnika cheloveka: morfofunkcionalnye osobennosti, raspredelenie i rol v razvitii patologij// Innovacii v medicine i farmacii 2014: materialy distancionnoj nauch.-praktich. konf. studentov i molodyx uchyonyx.- Minsk.- 2014.- S. 367-370. URL: http://rep.bsmu.by:8080/handle/bsmu/20711.

- Snimshhikova I.A., Medvedev A.I., Plotnikova M.O., Xalilov M.A., Shmaneva I.A., Snimshhikova M.D./ Kletki paneta i ix rol v patogeneze zabolevanij zheludochno-kishechnogo trakta// Medicinskie, socialnye i filosofskie aspekty zdorovya cheloveka v sovremennom obshhestve: opyt mezhdisciplinarnyx issledovanij.- 2015.- S. 86-93.

- Bykov V.M./ Kletki paneta: istoriya otkrytiya, strukturno-funkcionalnye xarakteristiki i rol v podderzhanii gomeostaza v tonkoj kishke// Morflogoiya.- 2013.- № 1.- S. 77-80.

- Baglaj E.O., Dubikov A.I./ Tuchnye kletki - klyuchevye uchastniki patogeneza immunovospalitelnyx zabolevanij// Nauchno-prakticheskaya revmatologiya.- 2015.- № 53(2).- S. 182-189.

- Metz M., Maurer M./ Mast cells - key effector cells in immune responses// Trends immunol. 2007;28:234-41. https://doi.org/10.1016/j.it.2007.03.003

- Stosman K.I., Sivak K.V., Savateeva-Lyubimova T.N. Narusheniya v immunnoy sisteme eksperimental''nykh zhivotnykh v rannie i otdalennye sroki v usloviyakh ostrogo vozdeystviya obednennym uranom// Mediko-biologicheskie i sotsial'no-psikhologicheskie problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh.- 2018.- № 2.- S. 95-99.