Клеточный состав и цитоархитектоника лимфоидных образований в слизистой оболочке мочеточников человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

Автор: Золотарева Мария Александровна, Бахмет Анастасия Анатольевна, Кузнецова Мария Александровна, Мирошкин Дмитрий Владимирович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Методом микроскопии с дифференциальной окраской соединительной и лимфоидной тканей изучено строение лимфоидной ткани, «ассоциированной» со слизистой оболочкой в стенке мочеточников у мужчин и женщин на этапах онтогенеза. Показано, что слизистая оболочка в стенке мочеточников претерпевает возрастные структурные перестройки, которые характеризуются качественными и количественными изменениями ее составных компонентов: эластических, ретикулярных, коллагеновых волокон и клеток лимфоидного ряда. Установлены границы инволютивных процессов, происходящих в слизистой оболочке стенки мочеточников. Представлен клеточный состав лимфоидных образований и их цитоархитектоника у мужчин и женщин зрелого, пожилого и старческого возрастов.

Мочеточник, слизистая оболочка, лимфоидная ткань, цитоархитектоника, постнатальный онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/143177121

IDR: 143177121

Текст научной статьи Клеточный состав и цитоархитектоника лимфоидных образований в слизистой оболочке мочеточников человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

Введение. В современной литературе имеется большое количество фактов, свидетельствующих о том, что основная причина ухудшения здоровья населения связана с отрицательным воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды [2]. Органы мочевой системы относятся к одним из наиболее уязвимых по отношению к эндогенным и экзогенным токсинам в связи с тем, что большинство вредных веществ выводится через почки [11]. В последние десятилетия заметно возросло количество неспецифических воспалительных заболеваний с поражением почек, мочеточников и мочевого пузыря, обусловленных восходящей инфекцией [14]. В связи с этим, исследование лимфоидных (иммунных) структур сохраняет свою актуальность, а полученные данные позволят более детально понять механизмы защиты органов мочевой системы при развитии воспалительных и других заболеваний, оценить их компенсаторные возможности и определить тактику лечения.

Среди органов иммунной системы особый интерес представляет изучение локальной лимфоидной ткани, связанной со слизистыми оболочками (MALT - от англ. mucosal - associated lymphoid tissue) [23,25]. Лимфоидная ткань, «ассоциированная» со слизистыми оболочками различных органов, образует особую «секреторную систему», в которой циркулируют клетки, синтезирующие IgА и IgE и способствующие инактивации антигенов [13, 20, 21, 24, 25]. В настоящее время достаточно подробно изучена лимфоидная ткань, «ассоциированная» со слизистыми оболочками пищеварительной и дыхательной систем [16, 18]. Доказана ее роль в осуществлении местных защитных реакций, являющихся неотъемлемой и взаимосвязанной частью общего иммунитета [9, 23]. В литературе имеются материалы об анатомии и топографии лимфоидных образований почечных чашек, лоханки, различных отделов мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала [3, 4, 17]. В частности, имеются данные об их клеточном составе и цитоархитектонике клеток лимфоидного ряда [3, 4]. Дальнейшее изучение проблемы взаимоотношения лимфоидных образований, клеточного состава и цитоархитектоники лимфоидных образований в стенке мочеточников внесет свой вклад в оценку взаимосвязи иммунных механизмов с клиническими проявлениями заболеваний мочевыводящих путей [5, 6, 11, 14].

Цель исследования - комплексное морфологическое и морфометрическое изучение клеточного состава и цитоархитектоники лимфоидных образований в слизистой оболочке мочеточников человека в постнатальном онтогенезе.

Материал и методы исследования. Для исследования был использован секционный материал (80 мочеточников), полученный от 40 трупов мужчин и женщин (от 22 до 90 лет), которые, в соответствии с клиническим диагнозом, при жизни не страдали заболеваниями крови, органов иммунной, лимфатической и мочевой систем. Смерть людей наступила от случайных причин или причин, не связанных на момент смерти с заболеваниями вышеупомянутых органов и систем. Отсутствие заболеваний контролировалось заключениями актов судебно-медицинских и патологоанатомических исследований. Для морфологического анализа вида, количества и расположения клеток лимфоидного ряда в слизистой оболочке мочеточников, материал был разделен на 4 возрастные группы: 1-й (22-35 лет) и 2-й (3660 лет) периоды зрелого, пожилой (61-74 года) и старческий (75-90 лет) возраста. В каждой группе мужчин и женщин было по 10 наблюдений.

Изъятие мочеточников из трупов людей осуществлялось в течение суток после наступления смерти. Для гистологического исследования забор ткани производили из брюшной, тазовой и внутристеночной части мочеточников. Фрагменты ткани стенки мочеточников длиной 0,5 см фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина с последующей стандартной гистологической проводкой и заливкой в парафин по общепринятой методике [9, 17, 19]. Из каждого блока изготавливали 8-10 поперечных срезов толщиной 5-7 мкм.

Для определения возрастных особенностей слизистой оболочки (состояния эластических, ретикулярных и коллагеновых волокон) гистологические препараты окрашивали по методу Маллори, резорцин-фуксином по методу Вейгерта, по методу Фута и Ван-Гизон. Для выявления клеток лимфоидного ряда в слизистой оболочке мочеточников, препараты окрашивали гематоксилин-эозином, азур-2-эозином и метиловым зеленым-пиронином по методу Браше. Микропрепараты изучали при помощи микроскопа Leica DM 2500 (Швейцария) (ок. 10, об. 10, 40, 90).

Количество различных видов клеток лимфоидного ряда определяли при помощи 25 - узловой морфометрической сетки с шагом в 1 мм [1]. Сетка накладывалась на срез, и путем случайных совпадений в каждом поле зрения (ок. 10, об. 90) подсчитывалось общее число изучаемых клеток в слизистой оболочке мочеточника. Далее определяли абсолютное и относительное количество разных функциональных генераций клеток на единицу площади гистологического среза, за которую принимали площадь морфометрической сетки под увеличением в 900 раз. На одном препарате выполняли по 5 измерений и вычисляли среднее значение полученных величин.

Cтатистическую обработку полученных результатов проводили по общепринятой методике [1, 12, 15]. Полученный цифровой материал обработан на ПЭВМ с применением статистического пакета программы SPSS 11.5 for Windows 2000 (Statistical Package for the Social Sciences; SPSS, Inc., США), Excel for Windows 2003 [15].

Результаты исследования и их обсуждение. На поперечных гистологических срезах в стенке мочеточников, окрашенных гематоксилин-эозином, определяется слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная и адвентициальная оболочки. Основу стромы слизистой оболочки мочеточников составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань, которая состоит из эластических и ретикулярных волокон [7, 8, 10, 19, 22]. У мужчин и женщин в группах 1 и 2-ого зрелого возраста (22-35 и 36-60 лет), эластические и ретикулярные волокна в слизистой оболочке имеют четкую структуру. В пожилом возрасте (61-74 года) структура слизистой оболочки мочеточников изменяется: уменьшается количество складок, эластические и ретикулярные волокна рыхлые. В старческом возрасте (75-90 лет) наблюдаются признаки атрофии слизистой оболочки: разрастание коллагеновых волокон, эластические и ретикулярные волокна в стадии деструкции [7, 8].

На всех изученных препаратах лимфоидные образования представлены лимфоидными узелками (без центра размножения) и скоплениями диффузной лимфоидной ткани, которые, по-существу, являются первой линией иммунной защиты организма [4, 24, 25].

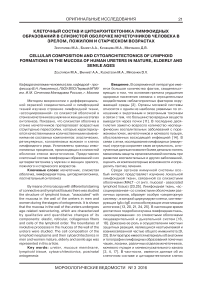

Лимфоидные узелки в слизистой оболочке различных отделов стенки мочеточников определяются во всех представленных возрастных группах. В зрелом возрасте лимфоидные узелки расположены близко к эпителиальному покрову, а в пожилом и старческом возрастах, наоборот, они удаляются от эпителия в сторону подслизистой основы. Установлено, что клеточный состав лимфоидных узелков в слизистой оболочке мочеточников представлен малыми и средними лимфоцитами, ретикулярными клетками, деструктивно измененными и малодифференци- рованными формами клеток, макрофагами и плазматическими клетками различной степени зрелости. В лимфоидных узелках слизистой оболочки мочеточников преобладают три типа клеток, составляющих лимфоидный клеточный комплекс: малые лимфоциты - 17,5-38,3, ретикулярные клетки - 9,4-15,3 и средние лимфоциты - 1,3-2,8, каждые из которых играют определенную роль в иммунном ответе [3, 4, 17, 23, 24, 25]. На протяжении постнатального онтогенеза деструктивно измененные клетки в составе лимфоидных узелков присутствовали в количестве 0,4-1,7, макрофаги - 0,3-0,8. Малодифференцированные формы клеток встречались в лимфоидных узелках крайне редко, плазматические клетки были единичными в поле зрения (рис. 1).

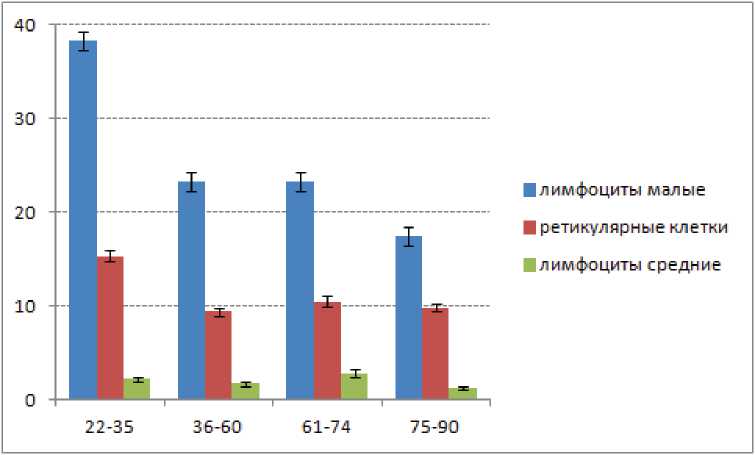

Клеточный состав диффузной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточников, как и лимфоидных узелков, представлен теми же клетками, за исключением малодифференцированных форм. В большинстве случаев определялись малые лимфоциты в количестве 3,6-12,7, ретикулярные клетки - 2,0-5,9 и средние лимфоциты - 0,7-0,8. Плазматические клетки и макрофаги были единичными в поле зрения. Кроме того, в диффузной лимфоидной ткани были выявлены фибробласты 0,7-4,7 клеток. В небольшом количестве встречались деструктивно измененные клетки, а также эозинофилы и тучные клетки исключительно в группах 1 и 2-ого зрелого возраста (рис. 2).

При исследовании клеточного состава лимфоидных узелков и диффузной лимфоидной ткани мочеточников человека в изучаемых возрастных группах, достоверных различий в содержании клеточных элементов справа и слева не выявлено (p>0,05).

С возрастом (22-90 лет), в лимфоидных узелках и диффузной лимфоидной ткани относительное количество преобладающих клеток (малых лимфоцитов, средних лимфоцитов и ретикулярных клеток) изменяется.

В лимфоидных узелках количество малых лимфоцитов уменьшается с 65,8 до 59,4%, а средних лимфоцитов и ретикулярных клеток -увеличивается (с 3,8 до 7,8%) и (с 26,3 до 33,3%), соответственно.

В диффузной лимфоидной ткани количество средних лимфоцитов уменьшается от 8,8 до 3,2%, а малых лимфоцитов и ретикулярных клеток - увеличивается (с 42,6 до 53,1%) и (с 23,3 до 26,2%), соответственно.

При исследовании цитоархитектоники и микротопографии лимфоидных образований в слизистой оболочке мочеточников установлены некоторые особенности. Малые и средние лимфоциты обычно располагаются в виде единичных клеточных элементов, попарно, группами или виде цепочек, насчитывающих от 4-6 до 7-10 (в лимфоидных узелках) и 3-5 (в диффузной лимфоидной ткани) клеток. Ранее было доказано, что присутствие малых и средних лимфоцитов способствует передачи информации или продвижению клеток лимфоидного ряда к месту антигенного воздействия [23, 24, 25].

На отдельных препаратах в лимфоидных узелках встречались ретикуло-лимфоцитарные островки, которые представляют собой ретикулярные клетки, окруженные 3-8 малыми и средними лимфоцитами. Ретикуло-лимфоцитарные островки в лимфоидных узелках обеспечивают процессы считывания информации об антигене [9, 16, 18, 21, 23]. Реже в лимфоидных узелках определялись макрофаго-лимфоцитарные островки, сформированные 2-6 малыми и средними лимфоцитами, расположенными вокруг макрофага. Наличие таких островков свидетельствует о взаимодействии иммунокомпитентных клеток в процессе иммунного ответа [22, 25]. По данным ряда авторов, макрофаги обрабатывают антиген и передают информацию об антигене окружающим лимфоцитам [13, 20, 25]. Кроме того, макрофаги обладают способностью к фагоцитозу разрушенных лимфоцитов [16, 20].

Характерной особенностью для лимфоидных узелков и диффузной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточников является наличие венул. В лимфоидных узелках венулы располагаются в основании или внутри узелка, скопления диффузной лимфоидной ткани - вокруг венул. С возрастом их количество несколько снижается. На многих препаратах мы обнаруживали малые, реже - средние лимфоциты, в просвете этих сосудов. Доказано, что венулы обеспечивают процессы миграции и циркуляции лимфоцитов и обеспечивают регуляцию иммунного ответа [18, 21].

Полученные результаты исследования в дальнейшем могут позволить дать морфологическое обоснование особенностям иммунной реактивности лимфоидных образований мочеточников у людей на различных этапах онтогенеза, а также дать правильную оценку изменениям слизистой оболочки при патологических состояниях и различных воздействиях. Наличие в зрелом, пожилом и старческом возрастах локальной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточников свидетельствует о сохранении иммунных функций на протяжении всего постнатального онтогенеза, а также о неисчерпаемых компенсаторных возможностях человеческого организма [5,6,9,16,23,24,25].

Выводы:

-

1. Лимфоидные образования в слизистой оболочке мочеточников человека представлены

Рис. 1. Распределение клеточных элементов в лимфоидных узелках мочеточника человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

Рис. 2. Распределение клеточных элементов диффузной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточника человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

-

2. В лимфоидных образованиях слизистой оболочки мочеточников человека малые и средние лимфоциты располагаются в виде единичных клеточных элементов, попарно, группами или виде цепочек, насчитывающих от 4-6 до 7-10 (в лимфоидных узелках) и 3-5 (в диффузной лимфоидной ткани) клеток.

-

3. Распределение абсолютного и относительного количества клеток лимфоидного ряда (малых лимфоцитов, средних лимфоцитов и ретикулярных клеток) в лимфоидных узелках и диффузной лимфоидной ткани имеет возрастные особенности.

диффузной лимфоидной тканью и лимфоидными узелками (без центра размножения) и преимущественно состоят из малых и средних лимфоцитов, ретикулярных и других форм клеток.

Список литературы Клеточный состав и цитоархитектоника лимфоидных образований в слизистой оболочке мочеточников человека в зрелом, пожилом и старческом возрастах

- Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. - М.: Медицина, 1990. - 383 c

- Агаджанян Н.А. Экологическая физиология: проблема адаптации и стратегия выживания/Н.А. Агаджанян // Эколого-физиологические проблемы адаптации, X межд. симп. Мат-лы. - М.: РУДН, 2001. - C. 5 - 12.

- Бахмет А.А. Морфология лимфоидных образований почечных чашек, лоханки и мочеточника человека в постнатальном онтогенезе /А.А. Бахмет // В сб: Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной медицинской морфологии. - Смоленск, 1994. - C. 18.

- Бахмет А.А. Клеточный состав и некоторые особенности цитоархитектоники лимфоидных образований почечной лоханки и мочеточника у людей зрелого возраста/А.А. Бахмет, М.Р. Сапин // Урол. и нефрол. - 1995. - № 1. - C. 18-21.

- Гуцол А.А. Практическая морфология органов и тканей /А.А. Гуцол, Б.Ю. Кондратьев. - Томск: Изд-во Том. ун-та., 1988. - 136с.

- Донцов В.И. Старение: механизмы и пути преодоления /В.И. Донцов, В.Н. Крутько, А.А. Подколзин. - М.: Биоинформсервис, 1997. - 240 с.

- Золотарева М.А. Морфологическая характеристика мышечной оболочки в стенке мочеточников у мужчин и женщин в различные возрастные периоды/М.А. Золотарева //Морфологические ведомости, 2013. - № 2. - C. 101-104.

- Золотарева М.А. Строение мышечной оболочки в различных отделах стенки мочеточников человека / М.А. Золотарева // Вестник новых медицинских технологий, 2013. Т. 20. - № 4. - C. 61-64.

- Зуфаров К.А. Органы иммунной системы (структурные и функциональные аспекты) / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. - Ташкент: Фан, 1987. - 184 с.

- Кузнецова М.А. Общие закономерности в строении стенки мочеточников и маточных труб / М.А. Кузнецова, М.А. Золотарева, Д.В. Мирошкин // Морфологические ведомости, 2013. - № 2. - C. 38-41.

- Мирошников В.М. Заболевания органов мочеполовой системы в условиях современной цивилизации/В.М. Мирошников, А.А. Проскурин. - Астрахань: АГМА, 2002. - 186 с.

- Новиков Д.А. Статистические методы в медикобиологическом эксперименте (типовые случаи) / Д.А. Новиков, В.В. Новочадов. - Волгоград: ВолГМУ, 2005 - 83 с.

- Петров Р.В. Иммунология/Р.В. Петров. - М.: Медицина, 1987. - 416 c.

- Пытель Ю.А. Физиология человека. Мочевые пути/Ю.А. Пытель, В.В. Борисов, В.А. Симонов. - М.: Высшая школа, 1992. - 198 с.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программSTATISTICA/О.Ю. Реброва. - М.: Медиа Сфера, 2006. - 305 с.

- Сапин М.Р. Органы иммунной системы/М.Р. Сапин. - M.: Изд-во 1 ММИ, 1982. - 44 с.

- Сапин М.Р. Анатомия лимфоидных узелков в стенках мочевых путей человека / М.Р. Сапин, З.А. Кахаров//Урол. и нефрол. - 1988. - № 5. - C. 47-50.

- Сапин М.Р. Периваскулярные лимфоидные узелки/М.Р. Сапин, Л.В. Чернышенко, В.К. Сырцов, С.Т. Чернокульский//Архив анатомии. -1991. - Вып. 4. - C.66-71.

- Серов В. В. Соединительная ткань /В. В. Серов, А.Б. Шехтер. - М.: Медицина, 1981. - 312с.

- Учитель И.Я. Макрофаги в иммунитете / И.Я. Учитель. - М.: Медицина, 1978. - 200 c.

- Фриденштейн Л.Я. Клеточные основы кроветворного микроокружения / Л.Я. Фриденштейн, Е.А. Лурия. - М.: Медицина, 1977. - 277c.

- Hanna K. Ureteral structure and ultra structure. The normal human ureter / K. Hanna, R. Jeffers, M. Strugess // Urol. - 1976. - Vol. 116. - Part 1. - P. 718-724.

- Pol W. Иммунология / W. Pol (пер. с англ.). - М.: Мир, 1987. - Т. 1. - 453 с.

- Policard A. Физиология и патология лимфоидной системы/A. Policard (пер с франц.). - М.: Медицина, 1965. - 210 с.

- Roitt I.M. Основы иммунологии/I.M. Roitt (пер. с англ.). - М.: Мир, 1991. - 328 с.