Климатические условия дальнего востока как фактор развития болезней органов дыхания

Автор: Григорьева Е.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Демография. Социология. Региональная безопасность

Статья в выпуске: 4 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Региональные диспропорции в формировании статуса здоровья и основных его показателей - смертности и заболеваемости - зависят от многочисленных факторов. На развитие болезней органов дыхания в большой степени влияют особенности климато-погодной ситуации в регионе. Цель работы - выявить зависимость между климатической дискомфортностью и региональной спецификой распространения патологии органов дыхания на территории Дальнего Востока России. Показано, что более суровые климатические условия, как следствие, отражаются в более высоком уровне заболеваемости болезнями органов дыхания как для всего населения, так и для детской и подростковой возрастных когорт. Показатели болезненности в Чукотском автономном округе на севере ДФО в два раза выше, чем в Еврейской автономной области на юге.

Биоклиматические индексы, климатическая дискомфортность, заболеваемость по обращаемости, болезни органов дыхания, дальний восток России

Короткий адрес: https://sciup.org/143161711

IDR: 143161711 | УДК: 613.1:611.2(571.6)

Текст научной статьи Климатические условия дальнего востока как фактор развития болезней органов дыхания

Климатическая составляющая имеет большое значение в постоянном воздействии окружающей среды на живые организмы, особенно когда речь идет о состоянии здоровья популяции человека. В России последние десятилетия характеризуются увеличением заболеваемости населения, где лидирующее место занимают заболевания дыхательной системы [2]. Распространенность болезней органов дыхания зависит в первую очередь от социально-экономических и экологических факторов. Многочисленные исследования российских и зарубежных авторов отмечают существенное влияние климата на развитие бронхолегочной патологии [3, 5–6, 13–15, 20, 24, 26]. В связи со значительной территориальной неоднородностью болезней органов дыхания в России [1–2] актуальным и значимым представляется выяснение региональных различий распространения патологии и выявление роли климатической дискомфортности в ее формировании.

Особенности климата Дальнего Востока России, с одной стороны, связаны с его муссон-ностью. С другой стороны – это резкое различие температурного режима основных сезонов года, выражающееся в высокой амплитуде годовых температур. Эти факторы позволяют говорить об особом вкладе климато-погодных условий в развитие болезней бронхолегочной системы. Целью нашей работы является выявление связи между климатической дискомфортностью и региональной спецификой распространения патологии органов дыхания на территории Дальнего Востока России.

Материалы и методы

Исследование выполнено для континентальной части российского Дальнего Востока, характеризующегося муссонностью климатических условий, включая Хабаровский и Приморский края, Еврейскую автономную область (ЕАО), Амурскую и Магаданскую области, Чукотский автономный округ (ЧАО). Характеристика био-климатической дискомфортности проведена на основе климатических данных сети гидрометеорологических станций (ГМС) по температуре и влажности воздуха, скорости ветра и облачности [16–18]. Данные по заболеваемости болезнями органов дыхания населения с возрастной дифференциацией – в целом (по обращаемости) и отдельно для детского и подросткового населения, а также по смертности, рассчитанные на 100 тыс. населе- ния, в динамике за 2000–2012 гг. доступны на сайте Росстата [7–12].

На человека и его здоровье действует сочетание климато-погодных факторов, для формализованного описания воздействия которого предложено более 160 комплексных биоклиматических индексов [22–23]. При проведении исследований на территории Дальнего Востока России важно правильно выбрать индексы, точно отображающие пространственно-временную неоднородность термических условий региона. В первую очередь это относится к наличию здесь резких температурных контрастов основных сезонов года. Кроме того, редкая сеть ГМС и отсутствие необходимых данных для полноценной характеристики интегрального воздействия комплекса метеофакторов ограничивают возможности применения многих индексов. На основании ранее проведенных исследований был выявлен ряд наиболее адекватных способов оценки климатической дискомфортности [4].

Мы предлагаем использовать следующие индексы: нормальная эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ), ветровое влажное охлаждение по Хиллу (H), эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ), приведенная температура (АТ), естественная температура по влажному термометру (Natural Wet Bulb Temperature Tn) [4]. Данное исследование проводится для выявления связи между климатической дискомфортностью и территориальными различиями в распространении патологий бронхолегочной системы, именно поэтому мы добавляем индекс, используемый для расчета теплопотерь органами дыхания (ТОД). Индекс был предложен В.И. Русановым [19] для оценки степени тепловой нагрузки на органы дыхания и апробирован нами на территории Дальнего Востока [21]. Во всех выбранных индексах в качестве предикторов вводятся температура и влажность воздуха, скорость ветра и в некоторых – облачность.

Для выявления сезонности взаимосвязей между биоклиматической дискомфортностью и показателями заболеваемости органов дыхания рассчитаны коэффициенты корреляции отдельно для января и июля. При оценке корреляционных связей использовались коэффициенты парной корреляции Пирсона; критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,01.

Результаты и обсуждение

Отдельно для теплого и холодного времен года рассчитаны индексы биоклиматической дис-комфортности. В табл. 1 показаны результаты оценки степени тесноты связи между индексами.

Как следует из табл. 1, наиболее тесная корреляция с большинством из них оказалась у индексов НЭЭТ и ТОД. Детальный анализ пространственно-временной динамики НЭЭТ зимой позволяет отнести всю территорию к зоне с «крайне холодными» условиями и чрезвычайно высокой вероятностью замерзания [4]. Низкие температуры усугубляются действием сильного ветра и высокой влажности. Как следствие, ощущаемые температуры воспринимаются ниже реальных на 20–30 °С. Например, крайне жесткие погоды, вызванные сильным ветром, наблюдаются в долинах рек и на побережье. В то же время биоклимат межгорных котловин характеризуется меньшей суровостью, несмотря на более низкие реальные

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между биоклиматическими индексами*

Table 1

Coefficients of correlation between bioclimatic indices

|

Биоклиматический индекс** |

H |

Tn |

АТ |

НЭЭТ |

||||

|

зима |

лето |

зима |

лето |

зима |

лето |

зима |

лето |

|

|

Tn |

0,02 |

–0,66 |

||||||

|

АТ |

–0,10 |

–0,78 |

0,97 |

0,97 |

||||

|

HЭЭТ |

–0,59 |

–0,90 |

0,72 |

0,88 |

0,82 |

0,96 |

||

|

ЭЭТ |

–0,74 |

–0,95 |

0,48 |

0,75 |

0,64 |

0,88 |

0,94 |

0,97 |

|

ТОД |

0,20 |

0,83 |

–0,95 |

–0,93 |

–0,98 |

–0,98 |

–0,87 |

–0,97 |

Примечание: *полужирным шрифтом выделены коэффициенты парной корреляции, статистически значимые на уровне 0,01; **H – ветровое влажное охлаждение по Хиллу; Tn – естественная температура по влажному термометру; AT – приведенная температура; НЭЭТ – нормальная эквивалентно-эффективная температура; ЭЭТ – эквивалентно-эффективная температура; ТОД – теплопотери органами дыхания температуры. В целом Магаданская область и Чукотка отличаются бóльшей дискомфортностью зимнего периода. Летом почти вся изучаемая территория находится в зоне термического комфорта с теплоощущением в категории «нейтральное» [4].

Нами также выполнена пространственно-временная детализация теплопотерь органами дыхания с учетом затрат тепла на нагревание вдыхаемого воздуха и затрат тепла на испарение влаги с поверхности дыхательных путей в зависимости от температуры и относительной влажности наружного воздуха и ветровой нагрузки. Показано, что наиболее дискомфортные условия характеризуются максимальной нагрузкой на органы дыхания, что является существенным фактором в возникновении патологий дыхательной системы [4]. Обычно ТОД сравнивают с физиологической нормой, определенной как 15 Вт [19]. Величины те-плопотерь органами дыхания в ДФО в зимний период почти в два раза превышают норму, достигая 26–27 Вт на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Чукотке. Летом этот показатель тоже достаточно высокий: на юге в Приморье и Приамурье его значения повышаются до 11–12 Вт за счет высокой влажности теплого периода, а на севере достигают 16–17 Вт, что связано, в первую очередь, с прохладными погодами [21].

Нами проведена также ретроспективная оценка показателей здоровья населения за 2000– 2015 гг. для субъектов РФ в континентальной части Дальнего Востока. Выбраны заболеваемость населения болезнями органов дыхания по обращаемости, отдельно для детской и подростковой возрастных когорт, а также смертность населения от болезней органов дыхания на 100 тыс. населения [7–12].

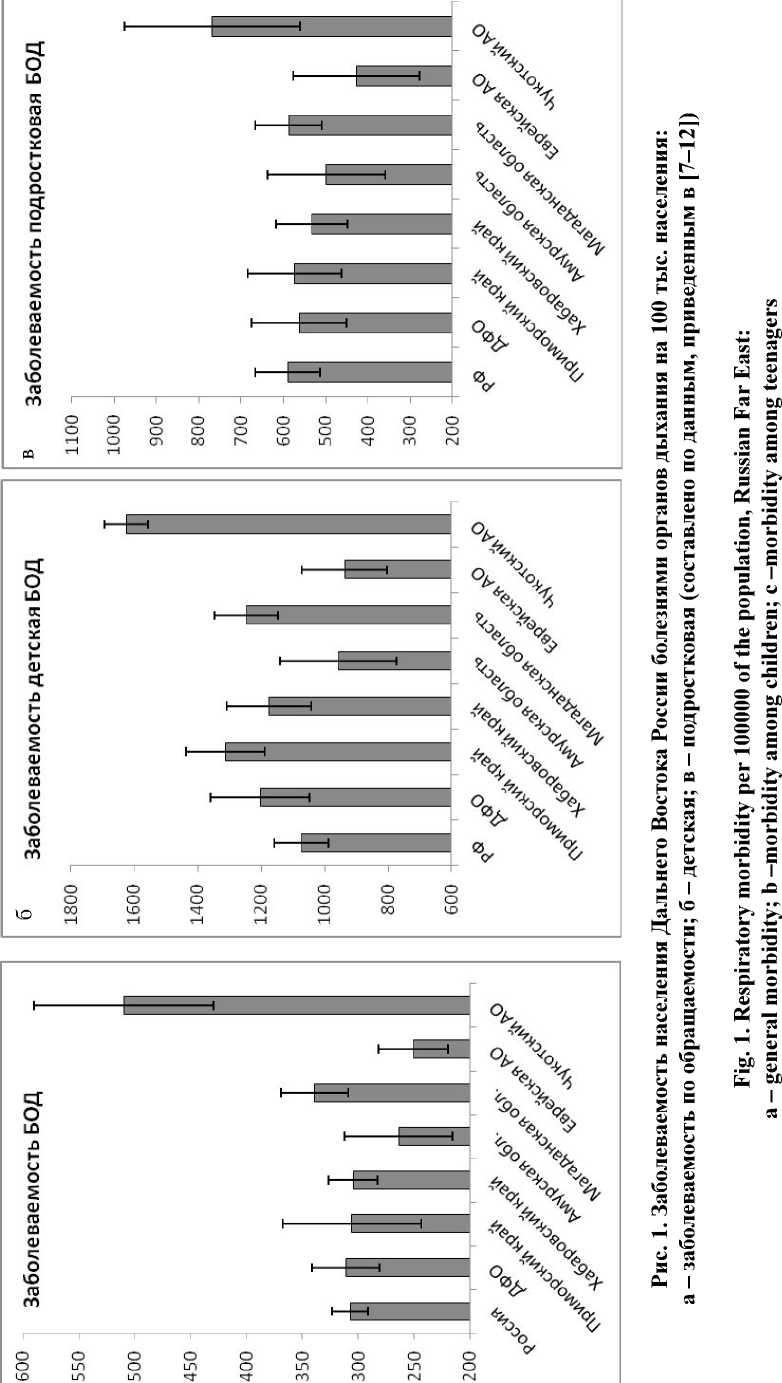

Показатели заболеваемости органов дыхания по обращаемости для Дальнего Востока в целом практически не отличаются от среднероссийских (рис. 1). В то же время следует отметить ярко выраженную пространственную дифференциацию внутри округа: сравнительно низкие значения заболеваемости в Еврейской автономной и Амурской областях (251 и 304 случаев зарегистрированных заболеваний на 100 тыс. населения соответственно), и более высокие – в Магаданской области (339) и особенно в ЧАО (510). Такие же существенные различия выявлены для детского населения, более сглаженные – для подросткового. Следует еще раз отметить, что в целом болезни органов дыхания для младшей возрастной когорты стоят на первом месте в структуре болезненности на Дальнем Востоке, как и во всей Рос- сии, являясь приоритетной проблемой в системе здравоохранения [2]. Как для всего дальневосточного региона, так и для отдельных субъектов этот показатель выше, чем в среднем по России (1203 и 1074 случая на 100 тыс. населения соответственно), достигая 1624 на Чукотке.

Таким образом, как и предполагалось, максимальный уровень заболеваемости болезнями органов дыхания выявлен в Чукотском автономном округе, где наблюдаются более суровые климатические условия. Напротив, в Еврейской автономной области этот показатель самый низкий не только для юга дальнего Востока, но и для ДФО в целом. Здесь же выявлены наименее дискомфортные климатические условия по всем рассчитанным индексам, а также самые низкие показатели теплопотерь органами дыхания [4, 21].

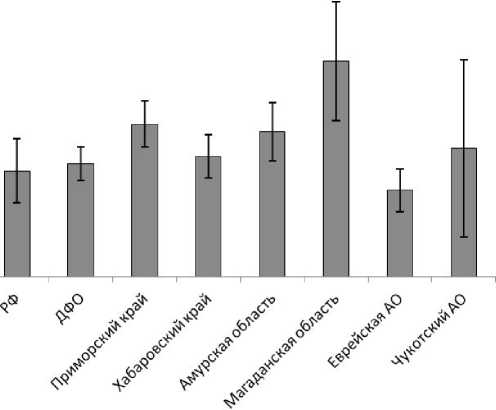

Достаточно сглажена территориальная дифференциация смертности от болезней органов дыхания, но здесь ситуация в целом повторяет характерные особенности, выявленные для региональных различий в заболеваемости (рис. 2): максимальные (по сравнению с другими субъектами округа) показатели в Магаданской области (85,0 умерших на 100 тыс. населения), в 1,6 раза выше, чем в ЕАО (52,1). На остальной части изучаемой территории эти величины практически однородны и меняются в пределах от 62,7 до 69,0 умерших на 100 тыс. населения.

Для выяснения зависимости между биокли-матическими индексами в январе и июле, с одной стороны, и показателями заболеваемости по обращаемости и смертности по болезням органов дыхания, с другой, были рассчитаны коэффициенты линейной корреляции (табл. 2).

Для показателей смертности самая высокая корреляция выявлена с биоклиматическим индексом теплопотери органами дыхания как в зимний, так и летний периоды (табл. 2). Достаточно высоко выражено влияние климатических факторов на заболеваемости по обращаемости. Особенно ярко зависимость показателей болезненности от климатических условий показана для всех био-климатических индексов в летний период. Столь высокая корреляция говорит о тесной зависимости заболеваемости по обращаемости как всего населения, так и для отдельных возрастных когорт от климатических факторов. Это подтверждается многочисленными исследованиями особенностей болезней респираторных органов в ДФО и доказанным эпидемиологическим характером их течения [2–3, 14–15].

СУ

винэ1/ээен ^экооОТ ен qi^owaeasi/ogeE

i 100

| 90

5 80

о о

О 70

о

5 60

о 50

| 40

Смертность от болезней органов дыхания

Рис. 2. Смертность населения Дальнего Востока России от болезней органов дыхания на 100 тыс. населения (составлено по данным, приведенным в [7–12])

Fig. 2. Respiratory mortality for 100000 of the population, Russian Far East

Необходимо также отметить, что наиболее высокие коэффициенты корреляции с заболеваемостью выявлены для биоклиматических индексов Хилла и эквивалентно-эффективных температур по Айзенштату, что предполагает возможность их использования, дополнительно к НЭЭТ и ТОД, при эпидемических исследованиях причин заболеваемости болезнями органов дыхания. Все индексы достаточно легко рассчитываются, допускают использование стандартных метеоданных и позволяют качественно и количественно интер- претировать полученные результаты.

Значения респираторных теплопотерь рассчитаны для человека, находящегося в покое. Они существенно повышаются при выполнении работ различной степени тяжести, что усугубляет климатическую дискомфортность и нагрузку на органы дыхания [6, 19, 21]. Кроме того, надо помнить, что высокие теплопотери органами дыхания способствуют попаданию патогенных микроорганизмов внутрь организма через защитный барьер легких и являются одним из факторов, вызывающих

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между биоклиматическими индексами и показателями здоровья населения*

Table 2

Coefficients of correlation between bioclimatic indices and health indicators

|

Биоклиматический индекс** |

Холодный период |

Теплый период |

||||||

|

с*** |

з |

зд |

зп |

с |

з |

зд |

зп |

|

|

H |

0,18 |

0,83 |

0,74 |

0,73 |

0,31 |

0,95 |

0,85 |

0,90 |

|

Tn |

–0,49 |

–0,02 |

0,21 |

–0,01 |

–0,49 |

–0,80 |

–0,65 |

–0,78 |

|

АТ |

–0,49 |

–0,60 |

–0,39 |

–0,56 |

–0,45 |

–0,85 |

–0,72 |

–0,82 |

|

HЭЭТ |

–0,39 |

–0,77 |

–0,58 |

–0,70 |

–0,38 |

–0,90 |

–0,79 |

–0,87 |

|

ЭЭТ Айзенштат |

–0,32 |

–0,85 |

–0,68 |

–0,77 |

–0,32 |

–0,94 |

–0,84 |

–0,90 |

|

ТОД |

0,57 |

0,53 |

0,34 |

0,50 |

0,55 |

0,79 |

0,66 |

0,77 |

Примечание: *полужирным шрифтом выделены коэффициенты парной корреляции, статистически значимые на уровне 0,01; **см. табл. 1; ***с – смертность от болезней органов дыхания; з – заболеваемость органов дыхания по обращаемости; зд – заболеваемость болезнями органов дыхания детская; зп – заболеваемость болезнями органов дыхания подростковая повышенную заболеваемость бронхолегочной системы [6, 15].

Конечно, следует помнить, что большое значение как в болезненности населения в целом, так и детского контингента играют социальноэкономические и другие экологические факторы, в первую очередь техногенное загрязнение. В то же время результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что здоровье населения может служить надежным индикатором состояния окружающей среды в целом и ее части – погодно-климатических условий.

Необходимо также подчеркнуть, что знания как о заболеваемости населения болезнями органов дыхания, так и об условиях, их вызывающих и усугубляющих, являются важным фактором, требующим учета при исследовании направленности и активности туристического сектора экономики и миграционных потоков [25]. При переезде на новое место важно принимать во внимание изменение климатической дискомфортности, выраженной прежде всего теплопотерями органами дыхания, и возможности организма по акклиматизации – привыканию к новым погодно-климатическим условиям [21].

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить биоклиматические индексы, наилучшим образом описывающие климатическую диском-фортность Дальнего Востока России и показать, что ее региональные различия являются одним из факторов, обусловливающих территориальную дифференциацию заболеваемости болезнями органов дыхания. В целом значения показателей болезненности органов дыхания на севере в Чукотском автономном округе в два раза выше, чем на юге в Еврейской автономной области. Выявлена высокая корреляция биоклиматических индексов с показателями смертности и заболеваемости болезнями респираторных органов – как общей по обращаемости, так и для детской и подростковой возрастных групп.

Таким образом, высокий уровень суровости климатических условий, а также значительные величины дыхательных теплопотерь в континентальном муссонном климате определяют его дис-комфортность. Дополнительно к социально-экономическим и другим экологическим факторам это создает предпосылки для развития болезней бронхо-легочной системы.

Список литературы Климатические условия дальнего востока как фактор развития болезней органов дыхания

- Биличенко Т.Н., Быстрицкая Е.В., Чучалин А.Г., Белевский А.С., Батын С.З. Смертность от болезней органов дыхания в 2014-2015 гг. и пути ее снижения//Пульмонология. 2016. Т. 26 (4). С. 389-397

- Быстрицкая Е.В., Биличенко Т.Н. Анализ заболеваемости пневмониями взрослого и детского населения Российской Федерации за период 2010-2014 гг.//Пульмонология. 2017. Т. 27 (2). С. 173-178

- Веремчук Л.В., Иванов Е.М., Кику П.Ф. Среда обитания и заболеваемость органов дыхания в Приморском крае. Владивосток: Дальнаука, 2008. 218 с

- Григорьева Е.А. Многоуровневость территориальной дифференциации в биоклиматических исследованиях//Геосистемы в Северо-Восточной Азии: территориальная организация и динамика. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2017. С. 13-19

- Гришин О.В., Устюжанинова Н.В. Дыхание на севере. Функция. Структура. Резервы. Патология. Новосибирск: АртАвеню, 2006. 253 с

- Деркачева Л.Н. Медико-климатические условия Дальнего Востока и их влияние на респираторную систему//Бюлл. физиол. и патол. дыхания. 2000. Вып. 6. С. 51-54

- Здравоохранение в России: стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001. 356 с

- Здравоохранение в России. 2005: стат. сб. М.: Росстат, 2006. 390 с

- Здравоохранение в России. 2007: стат. сб. М.: Росстат, 2007. 355 с

- Здравоохранение в России. 2009: стат. сб. М.: Росстат, 2009. 365 с

- Здравоохранение в России. 2011: стат. сб. М.: Росстат, 2011. 326 с

- Здравоохранение в России. 2013: стат. сб. М.: Росстат, 2013. 380 с

- Казакова С.Ю., Тарасюк С.Д. Уровень и динамика болезней органов дыхания на территории Дальневосточного региона России//Здоровье. Медицинская экология. 2014. № 2 (56). С. 25-27. URL: http://yadi.sk/d/9fdYI0gZSaPcT (дата обращения: 11.09.2017)

- Клинская Е.О., Григорьева Е.А. Погодные условия Еврейской автономной области как фактор риска развития заболеваний органов дыхания населения//Вестник РУДН: серия «Экология и безопасность жизнедеятельности». 2011. № 3. С. 45-49

- Колосов В.П., Манаков Л.Г., Кику П.Ф., Полянская Е.В. Заболевания органов дыхания на Дальнем Востоке России: эпидемиологические и социально-гигиенические аспекты. Владивосток: Дальнаука, 2013. 219 с

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Ч. 1-6. Вып. 25: Хабаровский край, Амурская область. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 560 с

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Ч. 1-6. Вып. 26: Приморский край. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 416 с

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Ч. 1-6. Вып. 33: Магаданская область, Чукотский автономный округ. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 566 с

- Русанов В.И. Оценка метеорологических условий, определяющих дыхание человека//Бюллетень СО АМН СССР. 1989. № 1. С. 57-60

- Ayres J.G., Forsberg B., Annesi-Maesano I., Climate change and respiratory disease: European respiratory society position statement//Eur. Respir. J. 2009. Vol. 34. P. 295-302

- de Freitas C.R., Grigorieva E.A. The Acclimatization Thermal Strain Index (ATSI): a preliminary study of the methodology applied to climatic conditions of the Russian Far East//Int. J. Biometeorol. 2009. Vol. 53. P. 307-315 DOI: 10.1007/s00484-009-0215-6

- de Freitas C.R., Grigorieva E.A. A comprehensive catalogue and classification of human thermal climate indices//Int. J. Biometeorol. 2015. Vol. 59. P. 109-120 DOI: 10.1007/s00484-014-0819-3

- de Freitas C.R., Grigorieva E.A. A comparison and appraisal of a comprehensive range of human thermal climate indices//Int. J. Biometeorol. 2017. Vol. 61. P.487-512. DOI 10.1007/s00484-016-1228-6

- Giesbrecht G.G. The respiratory system in a cold environment//Aviat. Space Environ. Med. 1995. Vol. 66. P. 890-902

- Holguin F., Moughrabieh M.A., Ojeda V., Respiratory Health in Migrant Populations: A Crisis Overlooked//Ann. Am. Thorac. Soc. 2017. Vol. 14, N 2. P. 153-159

- Liu Y., Guo Y., Wang C., Association between Temperature Change and Outpatient Visits for Respiratory Tract Infections among Children in Guangzhou, China//Int. J. Environ. Res. Public Health. 2015. Vol. 12. P. 439-454