Климатический фактор в демографии регионов России (2017–2023 гг.)

Автор: Рыбаковский О.Л.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 2 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предмет исследования — постоянное население регионов России в среднем за 2017–2023 годы. Тема исследования — климатический фактор рождаемости, смертности и межрегиональной миграции населения регионов РФ в эти годы. Цель исследования — выявить и обосновать наличие либо отсутствие взаимосвязей между климатическим фактором и демографическими индикаторами населения регионов России по усреднённой статистике за 2017–2023 годы. Метод исследования — демографический статистический анализ. Источник статистики для расчётов — Росстат. Выявлено, что связь индикатора смертности населения — ожидаемой продолжительности жизни при рождении с климатическим фактором, выраженным в форме индекса Бодмана, умеренная, — коэффициент детерминации парной линейной связи равен 33%. Это означает, что региональные различия в уровне смертности населения России на треть объясняются климатическим фактором. С ростом суровости климата продолжительность жизни населения регионов сокращается. На региональном уровне связь между индексом Бодмана и индикатором межрегиональной миграции — коэффициентом результативности миграционных связей, как и связь индикатора рождаемости населения — суммарного коэффициента рождаемости населения (СКР) с данным климатическим индексом, — слабая. Тем не менее, проблема климатической миграции в России на региональном уровне имеется, но по всей совокупности субъектов РФ её статистически выявить достаточно сложно, так как в стране есть единые центры притяжения для всех прочих регионов страны вне зависимости от климата последних. Здесь бо́льшую роль играет экономический фактор. Он также заметно связан с климатом регионов. Слабую связь между рождаемостью населения (СКР) и климатическим фактором можно объяснить, как логически, так и неоднородностью совокупности регионов России по существенным факторам рождаемости, таким как вероисповедание населения, тип местности, особенности занятости местного населения.

Демография регионов России, рождаемость, смертность, межрегиональная миграция населения, климатический фактор, индекс суровости климата Бодмана, корреляция.

Короткий адрес: https://sciup.org/143184425

IDR: 143184425 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-2-4-15

Текст научной статьи Климатический фактор в демографии регионов России (2017–2023 гг.)

Предмет исследования — постоянное население регионов России в среднем за 2017–2023 годы. Тема исследования — климатический фактор рождаемости, смертности и межрегиональной миграции населения регионов РФ в эти годы. Цель исследования — выявить и обосновать наличие либо отсутствие взаимосвязей между климатическим фактором и демографическими индикаторами населения регионов России по усреднённой статистике за 2017–2023 годы. Метод исследования — демографический статистический анализ. Источник статистики для расчётов — Росстат. Выявлено, что связь индикатора смертности населения — ожидаемой продолжительности жизни при рождении с климатическим фактором, выраженным в форме индекса Бодмана, умеренная, — коэффициент детерминации парной линейной связи равен 33%. Это означает, что региональные различия в уровне смертности населения России на треть объясняются климатическим фактором. С ростом суровости климата продолжительность жизни населения регионов сокращается. На региональном уровне связь между индексом Бодмана и индикатором межрегиональной миграции — коэффициентом результативности миграционных связей, как и связь индикатора рождаемости населения — суммарного коэффициента рождаемости населения (СКР) с данным климатическим индексом, — слабая. Тем не менее, проблема климатической миграции в России на региональном уровне имеется, но по всей совокупности субъектов РФ её статистически выявить достаточно сложно, так как в стране есть единые центры притяжения для всех прочих регионов страны вне зависимости от климата последних. Здесь бо́льшую роль играет экономический фактор. Он также заметно связан с климатом регионов. Слабую связь между рождаемостью населения (СКР) и климатическим фактором можно объяснить, как логически, так и неоднородностью совокупности регионов России по существенным факторам рождаемости, таким как вероисповедание населения, тип местности, особенности занято- сти местного населения.

К

лючевые слова

демография регионов России; рождаемость, смертность, межрегиональ-

ная миграция населения; климатический фактор; индекс суровости климата Бодмана; кор- реляция.

Постановка проблемы

Сразу обозначим понятия, дабы избежать двусмысленностей. Погода — текущее состояние атмосферы, служит краткосрочным индикатором климата, который является многолетним режимом погоды. На демографические процессы могут влиять как глобальные климатические изменения, так и климатическая изменчивость, включая сезонные изменения погоды. Для России обе стороны данного вопроса актуальны, потому что, обладая самой обширной территорией на Земле, с одним из самых разнообразных и непредсказуемых климатов, РФ, в то же время, объединяет многие этносы с различной культурой, вероисповеданием, образом жизни, занятостью. И демографические процессы на региональном уровне имеют отпечаток не только предшествующего социально-экономического, демографического, культурного, климатического развития, но и содержат симбиоз от взаимодействия многих народностей между собой.

Можно предположить, опираясь на многочисленные работы, что в России, даже на региональном уровне, климат непосредственно влияет на здоровье, рождаемость населения (через образ жизни этого населения, обусловленный климатом), а также на миграционные процессы. Последние, с одной стороны, могут вызываться самим климатом или климатическими изменениями, с другой стороны, предопределяются генетическим/генезисным1 происхождением различных групп людей, то есть различной степенью их адаптации либо не адаптации к тому или иному климату в месте постоянного проживания, либо временного пребывания.

Выяснению статистическими методами того, как климатический фактор влияет на смертность, рождаемость и миграцию населения на региональном уровне России посвящена статья. Вопрос глобальных изменений климата в работе непосредственно не затрагивается, но он влияет и на климатическую изменчивость. Поэтому, так или иначе, в работе рассматривается и климатическая изменчивость, и глобальные изменения климата в свяˇ зи с демографическими процессами в регионах России.

Объект исследования — население 852 регионов России по усреднённым данным за 2017–2023 гг. (без учёта информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям). Тема исследования — климатический фактор рождаемости, смертности и межрегиональной миграции населения регионов России, основная цель — выявление и обоснование наличия либо отсутствия взаимосвязей между климатическим и демографическими характеристиками населения России на региональном уровне по усреднённым данным за 2017–2023 годы.

Обзор научной литературы

В предысторию вопроса далеко вдаваться не будем, но нельзя не упомянуть Чарлза Дарвина, в учении которого климат является одним из внешних факторов всей эволюции, в том числе, происхождения человека из человекообразных обезьян и его последующего развития. Также надо вспомнить классификацию эволюции человека, составленную Л. Морганом и обобщённую Ф. Энгельсом в труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Было показано, что при переходе человека от дикости к варварству началось переселение людей в более холодные степные территории Земли, сопровождающееся сменой основной занятости. С переходом от охоты к скотоводству и разведению зерновых культур первоначально для скота, а позже и для самого человека, жизнь людей стала более стабильной, хоть и в более суровых условиях. Она требовала больше рабочих рук, росла рождаемость, снижалась смертность, шёл быстрый рост численности населения. По нашему мнению, это были первые научные обоснования связи демо- графических процессов с климатическими изменениями.

Изучая современные труды о взаимосвязи демографии и климата необходимо заметить, что большая часть работ посвящена взаимосвязи глобальных изменений климата, прежде всего, со здоровьем человека. Человек, как минимум, последние сто лет, вероятно, сам влияет на изменения климата своей жизнедеятельностью. Хотя существует и противоположная точка зрения, согласно которой на глобальные изменения климата влияют лишь процессы на Солнце3. Так или иначе, по нашему мнению, на изменение климата на Земле влияют и процессы на Солнце, и результаты жизнедеятельности, прежде всего, экономической деятельности человека. Само изменение климата влияет на изменение характера жизнедеятельности людей, в том числе, и на демографию. Оно порождает и климатические миграции людей [1–3], и воздействует на здоровье населения.

Другая часть современных работ посвящена взаимосвязи изменчивости климата с демографией. Взаимосвязь изменчивости климата со здоровьем человека изучается при миграции населения из одних климатических условий в другие. Так, связи адаптации мигрантов на Российском Севере с их генезисным происхождением посвящены труды В. В. Фаузера. Он констатирует, что «российский Север теряет население, адаптированное к суровым климатическим условиям» [4]. На смену этому населению приезжают представители народов Северного Кавказа и Центральной Азии, неадаптированные к условиям Крайнего Севера, и потому ухудшающие своё здоровье в неблагоприятных и неестественных для них климатических условиях. Отдельными учёными показана пространственновременная ковариация смертности с температурой [5], а также то, что экстремальная жара может ускорять биологическое старение людей [6]. Другими исследователями продемонстрировано, что резкое повышение температуры может влиять на рождаемость населения 4.

В ряде работ российских учёных отмечено различное влияние климатических рисков на демографический потенциал России [7]. Также «показано, что при сходных социально-экономических условиях в регионах проживания роль климата в формировании здоровья населения очевидна» [8]. Значительное количество работ посвящено проблемам взаимосвязи климата и демографии всех регионов России либо отдельных территорий [9–12]. В некоторых трудах взаимосвязь климата и демографии рассматривается комплексно, например, как воздействие климата на демографический потенциал регионов страны [13].

Методология и методы исследования, источники информации

Методы исследования в данной работе — демографический статистический анализ, корреляционный анализ факторов, графический и табличный методы представления результатов. Методология исследования аналогична той, что изложена в статье [14]. Вкратце она сводится к следующему. При исследовании массовых явлений изучение взаимосвязей между их статистически выраженными признаками и факторами преследует своею целью выявление среди последних наиболее существенных и не дублирующих друг друга. Подготовительная работа предполагает приведение всех распределений значений признаков явлений и их факторов к нормальному виду и возможное устранение мультиколлинеарности. Выявление статистических взаимосвязей не предполагает доказательства наличия причинно-следственных связей между различными признаками и факторами. Статистическая связь лишь показывает ковариацию, то есть то, как изменяются значения одного признака относительно изменений значений другого признака либо фактора. Помимо выявления наличия либо отсутствия статистических связей в исследовании факторов необходимо также определить направленность и форму этой связи, устранить влияние статистических выбросов на связи и тому подобное.

Источник статистики для всех демографических расчётов в работе — Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат) 5. Данные о климате в работе рассчитаны из источников: 1) Погода в России в январе // — URL: sclid=lu562nu7p998725936; 2) Таблица скоростей ветра по регионам России // Деалан Энерго. — URL: Statiy/tablitca-skorostey-vetra-po-regionam-rossii (дата обращения: 10.09.2024). Для анализа выбраны не зависящие от возрастной структуры населения показатели для смертности населения — ожидаемая продолжительность жизни при рождении всего населения (оба пола), лет (далее — ОПЖ), для рождаемости населения — суммарный коэффициент рождаемости, детей на женщину (далее — СКР). Для миграции населения использован коэффициент результативности межрегиональных миграционных связей (далее — КРМС), рассчитанный как отношение постоянных прибытий к постоянным выбытиям6. Исходные данные по межрегиональной миграции берутся из текущей статистики, ибо иных нет [15]. Для надёжности результатов демографические данные собраны и рассчитаны в среднем за 2017–2023 годы Так определены индикаторы рождаемости СКР. Вследствие пандемии COVID-19 показатели миграции КРМС и смертности ОПЖ рассчитаны как средние за пять лет: 2017–2019 и 2022–2023 годы.

В качестве климатического фактора для регионов России выбран один из наиболее известных критериев оценки суровости климата в зимнее время — индекс Бодмана (I Б), рассчитанный по усреднённым данным (по январю) за 2017–2023 годы.Он без- размерный, то есть измеряется в единицах/ разах, и определяется по формуле:

I Б = (1–0,04*t) * (1 + 0,272*v), (1) где t — температура воздуха, v — скорость ветра. «Для характеристики суровости погоды используется следующая шкала (баллы): I Б < 1 — зима несуровая; 1 < I Б < 2 — зима мало суровая; 2 < I Б < 3 — умеренно суровая; 3 < I Б < 4 — суровая; 4 < I Б < 5 — очень суровая…»7. Индекс Бод-мана рассчитан в данной статье не по регионам в целом, а лишь по региональным центрам. В этом есть определённое допущение — в региональных центрах (не считая столичных макрорегионов и г. Севастополя) на начало 2024 г. проживало 1/3 населения регионов.

Ранее мы отмечали, что «оценка взаимосвязи показателей и факторов на региональном уровне носит отчасти элемент грубости, формальности, отражающийся на результатах подобных исследований» [14]. И причины тому — усреднение итоговых показателей регионов по различным группам их населения; внутрирегиональная дифференциация по отдельным признакам, которая «бывает даже сильнее, чем межрегиональная», а также «неоднородность совокупности регионов России по большинству существенных … признаков» [14]. Несмотря на это с определенной долей допущения подобный анализ имеет право на существование и позволяет выявлять отдельные закономерности взаимосвязей на региональном уровне.

Результаты

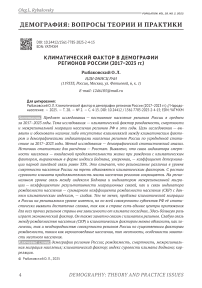

Сперва приводим исходные распределения итоговых по регионам демографических индикаторов и климатического показателя к нормальному виду «с помощью математических преобразований и/или путём исключения крайностей» [14]. Процедуре логарифмирования подвергнут лишь ряд экономически детерминированных мигра- ционных индикаторов — КРМС (логарифмы натуральные от этих показателей далее будут обозначаться ln КРМС). Распределение индикатора смертности ОПЖ исходно нормально, индикатора рождаемости СКР стало нормальным после исключения пяти крайностей (четырёх высоких — республик Алтай, Ингушетия, Тыва и Чеченская) и одной низкой (Ленинградская область). Исходное распределение климатического показателя — индекса Бодмана представлено ниже (рис. 1).

Рис. 1. Распределение по региональным центрам России индекса Бодмана (I Б), рассчитанного по данным в среднем за 2017–2023 гг., в единицах.

Fig. 1. Distribution of the Bodman Index (I Б) by regional centers of

Russia, calculated on average data for 2017–2023, in units.

Источник: рассчитано автором на основе данных о погодно-климатических условиях.

Наблюдаемый критерий нормальности распределения Колмогорова-Смирнова (D=0,065) заметно ниже критического значения данного критерия при вероятности 95% для 85-ти единиц совокупности (0,148) [16], то есть данное распределение исходно можно признать нормальным. По приведённым к нормальному виду распределениям трёх демографических показателей и климатического фактора (индекс Бодма-на — I Б) выявляем тесноту парных корреляций r (табл. 1). Если не исключать крайности, то значения коэффициентов парных корреляций будут заметно выше. Так, между ОПЖ и I Б r = — 0,63; между ОПЖ и ln КРМС r = 0,42.

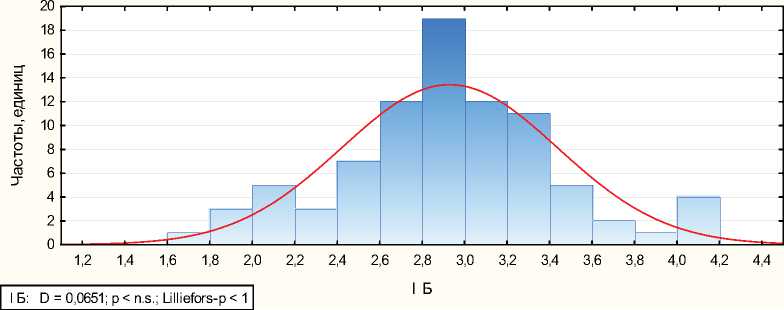

Для более детального анализа рассмотрим графики рассеивания парных связей демографических индикаторов с климатическим индексом. Начнём с наиболее тесной связи, корреляции между индикатором смертности ОПЖ и индексом Бодмана

(рис. 2). Связь обратная, то есть с ростом суровости климата продолжительность жизни населения сокращается. Коэффициент детерминации парной линейной связи (r2) равен 33%. Это означает, что на региональном уровне РФ различия в климате, измеряемые индексом Бодмана, на треть объясняют изменения уровня индикатора смертности населения — ОПЖ. Другими словами, региональные различия в уровне смертности населения России на треть объясняются климатическим фактором.

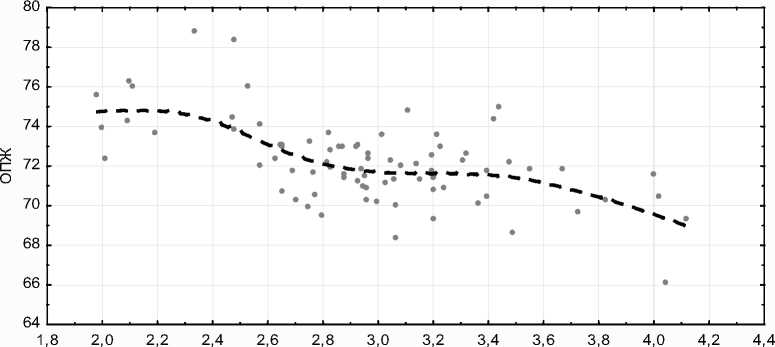

Далее рассмотрим форму парной взаимосвязи между индикатором рождаемости населения СКР и индексом Бодмана (рис. 3). Связь прямая, а коэффициент детерминации парной линейной связи (r2) равен лишь 8%. Это означает, что на региональном уровне России различия в климате, измеряемые индексом Бодмана, очень слабо объясняют изменения индикатора рождаемости СКР. Так как линия связи не однона-

Таблица 1

Матрица парных корреляций (r) демографических показателей и климатического фактора, в среднем за 2017–2023 гг., по 80* регионам России

Matrix of paired correlations of demographic indicators (on average for 2017–2023) and climate factor (on average for 2015–2024), by 80 regions of Russia

Table 1

|

r\r |

I Б |

ln КРМС |

ОПЖ |

СКР |

|

I Б |

1,00 |

-0,27 |

-0,57 |

0,28 |

|

ln КРМС |

-0,27 |

1,00 |

0,33 |

-0,08 |

|

ОПЖ |

-0,57 |

0,33 |

1,00 |

-0,15 |

|

СКР |

0,28 |

-0,08 |

-0,15 |

1,00 |

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата и данных о погодно-климатических условиях.

* Без пяти крайностей по СКР.

I Б:ОПЖ: r = -0,5724; p = 0,00000 I Б

Рис. 2. Взаимосвязь между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ, лет) и индексом Бодмана (I Б, единиц), по регионам России, в среднем за 2017– 2023 гг., за исключением пяти регионов с крайними значениями СКР (см. выше).

Fig. 2 The relationship between life expectancy at birth (LE=ОПЖ, years) and the Bodman index (I Б, in units), by regions of Russia, on average for 2017–2023, with the exception of five regions with extreme values of the TFR (see above).

Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата и данных о погодно-климатических условиях.

правленна, то может показаться, что 8 левых значений, то есть регионов, имеющих наименее суровый климат, но высокую рождаемость, снижают тесноту связи для остальной части совокупности. Но это лишь видимость. Если их убрать из совокупности, то коэффициент корреляции r, вопреки ожиданиям, упадёт до величины 0,10. Аналогичная картина связи имеет место между индикатором межрегиональной миграции (ln КРМС) и индексом Бодмана. Связь обратная, а коэффициент детерминации парной линейной связи (r2) равен всего 7%. Это означает, что на региональном уров- не России различия в климате, измеряемые индексом Бодмана, очень слабо объясняют изменения индикатора межрегиональной миграции населения ln КРМС. Тем не менее, проблема климатической миграции в России на региональном уровне име- ется. Но по всей совокупности субъектов РФ её статистически выявить сложно, так как в стране имеются единые центры притяжения для всех прочих регионов страны вне зависимости от климата последних.

I Б:СКР: r = 0,2765; p = 0,0131

Рис. 3. Взаимосвязь между суммарным коэффициентом рождаемости (СКР, детей на одну женщину) и индексом Бодмана (I Б, единиц), по регионам России, в среднем за 2017–2023 гг., за исключением пяти регионов с крайними значениями СКР (см. выше).

Fig. 2. The relationship between total fertility rate (TFR), children per woman) and the Bodman index (I Б, in units), by regions of Russia, on average for 2017–2023, with the exception of five regions with extreme values of the TFR (see above).

Источники: рассчитано автором на основе данных Росстата и данных о погодно-климатических условиях.

Здесь также большую роль играет экономический фактор. Он заметно связан с климатом регионов. В территориях с благоприятным климатом развиты сельское хозяйство и рекреационная сфера, в регионах с суровым климатом, как правило, идёт добыча полезных ископаемых, прежде всего, нефти, газа, чёрных и цветных металлов. Экономические индикаторы в последних территориях заметно выше, чем в первых. Коэффициент детерминации парной линейной связи (r2) индикатора климата, измеряе- мого индексом Бодмана, с преобразованными логарифмированием экономическими факторами валовым региональным продуктом на душу населения (ОКВЭД 2) в среднем за 2018–2022 гг. или со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой 8 в среднем за 2018–2023 гг. равен 33%, со среднедушевыми денежными доходами населения в среднем за период с III квартала 2017 г. по II квартал 2023 г. равен 21%.

Выводы

На уровне регионов России по усреднённым данным за 2017–2023 гг. связь между межрегиональной миграцией населения (индикатор ln КРМС) и климатическим фактором (индексом Бодмана) — слабая (коэффициент детерминации парной линейной связи равен 7%). Аналогичная картина и с рождаемостью населения (СКР) — 8%. По нашему мнению, проблема климатической миграции в России на региональном уровне имеется, но по всей совокупности субъектов РФ статистически выявить её сложно. Столь слабые индикаторы связи в случае с миграцией населения объясняются наличием мощных миграционных реципиентов, прежде всего, двух столичных регионов, притягивающих население из прочих территорий страны вне зависимости от климата в последних.

В случае с рождаемостью населения ситуация иная. Слабая связь между рождаемостью (СКР) и климатическим фактором можно объяснить неоднородностью совокупности субъектов РФ по существенным факторам рождаемости, таким как вероисповедание населения территорий, тип их местности, специфика занятости населения и подобное. Более высокая рождаемость населения традиционно свойственна, с одной стороны, этносам, проживающим в регионах Севера России с суровым климатом, исповедующих шаманизм и сходные с ним традиционные вероучения, с другой стороны, народам юга Европейской части с мягким климатом и юга Сибири. Некоторые из этих народов традиционно исповедуют ислам либо буддизм и/или проживают преимущественно в сельской местности, где рождаемость обычно выше, чем в городах.

Если рассуждать логически, то между глобальными климатическими изменениями и рождаемостью населения связи быть и не должно. Но она имеется между климатическими катаклизмами и рождаемостью. По России можно привести пример последствий жаркого и задымлённого лета в Центральной части Европейской России 2010 года. Последующие за ним числа ро- дившихся в апреле-мае 2011 г. по всей стране на 7% были ниже, чем в среднем за аналогичные месяцы смежных лет (2007–2010 и 2012–2015 гг.). Также просматривается связь между краткосрочным индикатором климата (погодой) и рождаемостью населения. Это касается в первую очередь сезонности рождаемости населения. В сравнении с советским периодом, её абсолютные помесячные максимумы сместились в 1990-е гг. с января на июль/август. Хотя в этой истории имеются и другие факторы. Так, после введения длинных новогодних праздников к модальным месяцам рождаемости населения РФ кроме июля/августа добавились сентябрь/октябрь. Это говорит не только о зависимости рождаемости населения России от сезонных особенностей погоды, но и о привычке заводить детей в те дни, когда супружеские пары долго отдыхают вместе. Если в советское время это совместное времяпрепровождение приходилось в значительной мере на майские праздники и лето, то в постсоветское время этим стали длинные новогодние праздники. Другое подтверждение этому факту — карантин в период пандемии COVID-19, который (помимо негатива) привёл к тому, что рождаемость населения в России в абсолютном выражении практически не снижалась, хотя, по тенденциям, должна была резко упасть в 2020–2021 годах.

Связь между индикатором смертности населения, ожидаемой продолжительностью жизни при рождении, с климатическим фактором, выраженным в форме индекса Бодма-на, умеренная. Коэффициент детерминации парной линейной связи равен 33%. Это означает, что региональные различия в уровне смертности населения России на треть объясняются климатическим фактором. С ростом суровости климата продолжительность жизни населения регионов России сокращается. В большинстве северных территорий страны ОПЖ низкая, что связано не только с суровостью климата, низкой плотностью населения и слабой развитостью дорожной и социальной инфраструктуры, но и с особенностями образа жизни коренных народов данных субъектов РФ.