Климатогеографический фактор в развитии вертебральной деформации у детей Крайнего Севера

Автор: Батршин Ильгиз Тимергадиевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

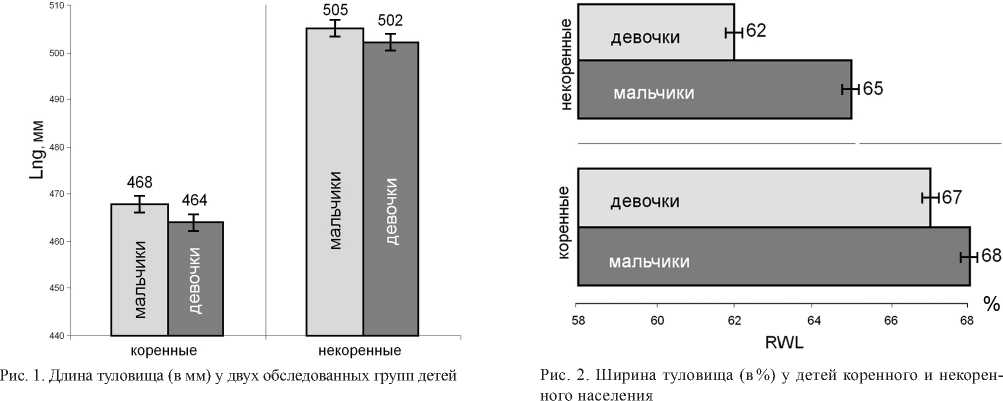

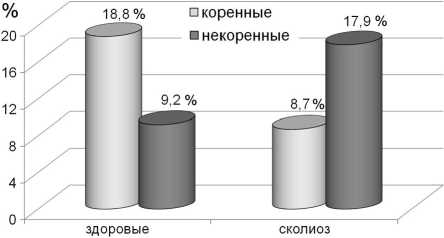

Обследовано 4400 детей и подростков 7-17 лет коренного и некоренного населения Крайнего Севера методом компьютерной оптической топографии в г. Нижневартовске и районе ХМАО. Из них 1000 детей являются представителями коренного на- селения: ханты, манси, ненцы. Выявлены отличительные особенности в строении осанки и туловища, а также в распростра- ненности вертебральной деформационной патологии у коренного и некоренного населения Севера. У некоренного населения туловище с выраженными продольными размерами и худшими показателями осанки. У коренного населения туловище с вы- раженными поперечными размерами и лучшими показателями состояния осанки по сравнению с пришлым населением. При этом распространенность сколиоза у коренного населения - 8,7 %, а у некоренного населения - 17,9 % соответственно.

Коренное и некоренное население крайнего севера, дети, особенности осанки, деформация позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/142121527

IDR: 142121527

Текст научной статьи Климатогеографический фактор в развитии вертебральной деформации у детей Крайнего Севера

Территория России характеризуется не только бескрайними просторами, большим разнообразием ландшафта и климата, но и этническим и антропологическим разнообразием населения. Географические вариации процессов роста, развития, особенности строения тела, а также других морфологических и физиологических признаков чрезвычайно велики. И то, что может быть «нормой» в одном географическом регионе, в другом может рассматриваться как отклонение от нее [1].

В то же время в последние годы социальноэкономические преобразования, охватившие многие регионы нашей страны, приводят к перераспределению трудовых ресурсов, что сопровождается интенсивными миграционными потоками населения. Наглядный тому пример — открытие Самотлорского нефтегазового месторождения и массовая миграция трудоспособного населения на север Тюменской области. При этом вновь складывающиеся сообщества людей в необычных для них условиях окружающей среды зачастую подвергаются чрезвычайно неблагоприятным природноклиматическим факторам [5].

Необычный и неблагоприятный климат формирует функциональную напряженность отдельных органов и систем, что ограничивает адаптационные возможности и снижает биологическую устойчивость организма. Адаптация вновь прибывшего, некоренного населения Тюменского Севера к своеобразным суровым факторам окружающей среды определяется созданием морфофункционального экотипа, который характеризуется высокой устойчивостью структуры тела к внешним проявлениям холодного климата [5].

По этой причине прогнозирование медикобиологического состояния пришлого населения в том или ином регионе на основе закономерностей изменчивости, характерной для коренного населения, представляется одним из возможных путей формирования устойчивых, работоспособных коллективов в зонах народнохозяйственного освоения богатых ресурсами новых территорий. В связи с этим проявляется особый интерес к коренному населению данной экологической ниши, которое может служить «модельной» популяцией для исследования механизмов взаимодействия человека с экстремальной средой обитания.

Цель. Сравнительная характеристика осанки детей коренного и некоренного населения Крайнего Севера и оценка деформационной патологии позвоночника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено скрининг-обследование 1000 детей и подростков 7-17 лет (средний возраст — 11,86) ко -ренного (ханты, манси, ненцы) и 3400 некоренного населения Крайнего Севера методом компьютерной оптической топографии [6] в г. Нижневартовске и районе ХМАО. При этом были применены топографические критерии оценки формы туловища и деформации позвоночника.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с тем, что условия среды могут влиять на развитие организма, особенности строения и пропорции тела [7], нами были подвергнуты сравнительному анализу некоторые параметры туловища двух групп детей, проживающих на Крайнем Севере. Одним из таких параметров является длина туловища — Lng [4], соответствующая расстоянию от вершины остистого отростка позвонка С7 до вершины межягодичной складки (на уровне S2-S3).

Анализ антропометрических данных показал, что длина туловища у обследованных групп детей имеет достоверное (P <0,05) различие. У школьников коренных народностей средняя длина туловища имеет меньшие размеры (468,23 ± 29,83 мм — у мальчиков и 464,51 ± 21,96 мм — у девочек), по сравнению с длиной туловища некоренного населения (рис. 1), где средняя Lng соответственно 505,37 ± 37,16 и 502,64 ± 40,80 мм.

Таблица 1

Средние значения топографических параметров туловища в группах детей (M ± m)

|

Возрастные группы |

Топографические параметры туловища |

||||

|

длина (Lng), мм |

ширина (RWL), % |

длина (Lng), мм |

ширина (RWL), % |

||

|

коренное население |

некоренное население |

||||

|

Младшая школьная группа 7–11 лет |

м |

408,27 ± 24,06 |

70,95 ± 4,07 |

425,02 ± 34,98 |

67,42 ± 4,44 |

|

д |

416,42 ± 4,22 |

68,78 ± 4,22 |

429,15 ± 34,37 |

64,71 ± 4,72 |

|

|

Средняя школьная группа 12–14 лет |

м |

474,96 ± 34,66 |

67,17 ± 3,76 |

519,98 ± 45,13 |

66,11 ± 5,18 |

|

д |

465,15 ± 41,86 |

67,32 ± 3,85 |

510,24 ± 45,04 |

62,37 ± 4,74 |

|

|

Старшая школьная группа 15–17 лет |

м |

521,46 ± 30,79 |

67,23 ± 4,29 |

571,11 ± 31,40 |

62,59 ± 4,72 |

|

д |

511,97 ± 19,82 |

66,73 ± 4,50 |

568,55 ± 42,99 |

61,58 ± 4,43 |

|

Основным топографическим параметром, характеризующим осанку, является состояние физиологических изгибов позвоночника. Так, у коренных жителей высота лордоза имеет более высокие показатели, а у детей некоренного населения Севера она имеет меньшие значения. Параметры высоты кифоза в вышеназванных группах имеют обратную зависимость: у детей коренных жителей они не выражены, а у некоренного же населения выраженность кифоза имеет наиболее высокие показатели. При этом индекс сбалансированности дуг кифоза и лордоза у детей ко- ренного населения ближе к норме, чем у детей некоренного населения.

Одним из главных показателей состояния физиологических изгибов позвоночника является соотношение протяженности лордоза и кифоза. При этом протяженность лордоза более выражена у детей коренного населения, а у последних — среди девочек. Протяженность кифоза, наоборот, больше выражена у детей некоренного населения, с превалированием у мальчиков. При этом кифоз увеличивает наклон верхнегрудного отдела позвоночника. Поэтому наиболее высокие показатели данных пара- метров имеют дети некоренного населения, у которых усилен грудной кифоз. У детей коренного населения показатели наклона верхнегрудного отдела и угол наклона таза, которые взаимосвязаны между собой, приближены к норме. При этом независимо от групповой принадлежности и возраста у мальчиков более выражен наклон верхнегрудного отдела позвоночника, а у девочек — наклон таза, что вполне ожидаемо и соответствует данным литературы [3, 4].

Анализ состояния осанки и структуры деформации позвоночника коренного и пришлого населения показывает, что абсолютно здоровыми среди коренных жителей признаны 18,8 % детей, а среди детей некоренного населения здоровыми признаны только 9,2 % школьников (рис. 3). Следовательно, 90,8 % детей «пришлого» населения Крайнего Севера имеют те или иные отклонения вертебрального статуса. Изучение результатов топографической оценки состояния позвоночника во фронтальной плоскости свидетельствует, что независимо от половой принадлежности и групп исследования, с возрастом увеличивается число детей с деформациями позвоночника и уменьшается количество здоровых школьников. При оценке степени деформации по половому составу отмечается характерная разница между мальчиками и девочками во всех группах исследования независимо от этно-территориальной принадлежности: у девочек количество и степень деформации позвоночника, как правило, больше и выше, чем у мальчиков. В связи с этим нужно дополнить, что большинство авторов в вопросе о соотношении частоты заболевания у детей различного пола отмечают, что у девочек сколиотическая деформация встречается чаще и проявляется в более выраженной форме. Причем у девочек сколиозы в основном правосторонние, а по локализации грудные и грудопоясничные [3].

Согласно топографическим критериям оценки, распространенность сколиоза среди коренного населения — 8,7 %, а у некоренного населения — 17,9 % (см. рис. 3). При этом нужно отметить, что только 1/10 часть выявленных сколиозов имеют выраженную степень деформации в 10° и более. Основную же часть в структуре такой деформационной патологии, как сколиоз, составляют искривления начальной стадии до 10° по Cobb.

Сколиоз более 10° по Cobb имеет такую же характерную общую закономерность. Также наименьшую распространенность сколиоз более 10° искривления имеет среди школьников коренного населения, а наибольшая распространенность отмечается у детей «пришлого» населения Севера. По половому различию сколиоз более 10° имеет высокие показатели распространенности в группе девочек некоренного населения (4,2 %), а наиболее низкие показатели — у мальчиков коренного населения Севера (0,4 %). При этом нужно особо отметить, что в группах коренного населения грубые формы сколиоза III и IV степени по В. Д. Чаклину не выявлены вообще, а выраженная форма сколиоза IV степени отмечена только у девочки из группы некоренного населения. Среди мальчиков сколиоз IV степени не выявлен вообще. Наиболее тяжелой деформацией позвоночника среди обследованных мальчиков является сколиоз III степени, выявленный в группе некоренного населения Севера.

Рис. 3. Соотношение детей со сколиозом и здоровых детей Крайнего Севера в двух группах

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные в ходе исследования двух групп детей Крайнего Севера позволяют выявить ряд закономерностей в морфофункциональном статусе организма коренного и пришлого населения. Так, в процессе исторического развития и естественного отбора в условиях высоких широт Крайнего Севера сформировалась популяция коренных жителей, характеризующихся специфическим адаптивным морфотипом организма, особенности которого сохраняются на протяжении всего онтогенеза и обеспечивает жизнестойкость в суровых климатических условиях, что позволяет рассматривать его как «северный» экологический тип [5]. Вероятно, это объясняется тем, что приспособление организма к различным факторам среды представляет собой длительный исторический процесс, направленный на формирование экологического типа, обеспечивающего целостность и оптимальные условия для его жизнедеятельности [2].

Так, представители «северного» экологического типа — это дети коренного населения Крайнего Севера (ханты, манси, ненцы), которые имеют небольшую длину тела, относительно короткое и широкое туловище по сравнению с детьми пришлого населения Севера, они достаточно плотного и крепкого телосложения с развитым грудным индексом. У них преимущественно мышечно-мускульное, с достаточным подкожножировым компонентом, коренастое телосложение, с несколько укороченными верхними и нижними конечностями, а также повышенной массивностью скелета. При этом форма туловища с хорошо развитыми поперечными и невыраженными продольными размерами представляет мезоморфный тип телосложения [1].

Осанка у коренных народов имеет преимущественно кругло-вогнутой тип конфигурации с достаточно хорошими рессорными функциями и устойчивостью, более усиленным наклоном таза и выраженным поясничным лордозом. Данная форма осанки менее подвержена отклонениям и нарушениям, в связи с чем является наиболее гармоничной и устойчивой по сравнению с осанкой детей пришлого населения.

Дети некоренного населения Крайнего Севера, в основном являются «северянами» во втором поколении, родители которых прибыли на Север Тюменской области во время интенсивной миграции из различных регионов СССР при освоении Самотлорского нефтегазового место- рождения. В связи с этим организм некоренного населения развивается в непривычных и новых для себя условиях обитания с генетической характеристикой организма другой климатической территории, где он жил раньше. В процессе адаптации непривычные и новые условия среды для организма должны стать привычными и традиционными, а генетическая информация строительства организма, которую они привезли в себе из другой территории, в ряду поколений должна поменяться на другую, соответствующему «северному» экологическому соматотипу. Вероятно, поэтому у них туловище с развитыми продольными и невыраженными поперечными размерами — вытянутое по высоте и узкое по ширине туловище — характерный признак формы организма, соответствующей более «южному» экологическому соматотипу.

Систематизация данных о приспособлении животных к географическим условиям показывает сходства даже неродственных организмов, обитающих в одинаковых условиях на различных материках земного шара [1, 7]. В различных климатических зонах у населения, независимо от его расовой и этнической принадлежности, прослеживается тенденция к изменению физиологических и морфологических черт в направлении, наиболее благоприятном для существования в данной среде. В период роста и развития организма детей суровые факторы окружающей среды стимулируют развитие конкретных морфофункциональных структур, которые обеспечивают наибольший уровень приспособляемости к данным экологическим условиям.

Все это позволяет сделать вывод, что у детей коренного населения выработана вполне закономерная высокая соматическая стабильность организма к условиям среды. Именно поэтому у детей коренного населения достаточно гармоничная и уравновешенная осанка, с хорошо сбалансированными как по высоте, так и по протяженности физиологическими изгибами позвоночника. У них также отмечены менее выраженные формы нарушений осанки и деформаций позвоночника с меньшей степенью распространенности деформаци- онной патологии по сравнению с пришлым населением Крайнего Севера. И, как следствие, дети коренных жителей более устойчивы к деформационной патологии и наиболее адаптированы к суровым климатическим условиям и холодовому воздействию, так как они проживают в привычных для себя климатических, а также веками устоявшихся бытовых условиях. Поэтому дети коренных жителей севера имеют значительное преимущество перед своими сверстниками из вновь поселившегося на данной территории населения.

Многофакторный анализ деформаций позвоночника в сравнительном аспекте показывает, что данная патология более характерна для детей некоренного населения, нежели коренного, а по степени выраженности — бесспорное лидерство у детей пришлого населения. Так, распространенность такой деформационной патологии, как сколиоз, у детей некоренного населения выше более чем в два раза по сравнению с детьми коренного населения. При анализе же выраженных структуральных деформаций позвоночника в 10° и более разница и вовсе колоссальная. Среди всех детей с выявленной деформацией в 10º и более 92 % составляют дети некоренного населения. Обращает на себя внимание и тот факт, что грубые и тяжелые формы сколиоза III и IV степеней выявлены только у детей некоренного населения.

Процесс адаптации приводит к нарушению старого биологического статуса организма, и пока не выработаны новые черты, организм является наиболее чувствительным к любым воздействиям извне, в силу чего приобретает повышенный риск заболеваемости. Именно дети некоренного населения Крайнего Севера являются группой повышенного риска по нарушениям, отклонениям и заболеваемости, так как они, приехав на Север из других регионов с другим климатом, проходят длительный процесс адаптации к новым условиям среды. Именно поэтому у детей некоренного населения худшие и неустойчивые показатели осанки, а также высокая степень деформационной патологии позвоночника по сравнению с детьми коренного населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно констатировать, что у детей коренного и пришлого населения Крайнего Севера выявлена существенная разница в осанке, формах ее нарушения и распространенности сколиоза. Вероятно, сочетание таких факторов, как климат, географическое положение и образ жизни, значительно влияет на формирование типа, формы осанки детей, а также на развитие такой патологии, как деформация позвоночника.