Клиническая диагностика воспалительных кист челюстей у детей и их лечение

Автор: Фоменко И.В., Касаткина А.Л., Огонян В.Р.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 (37), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные обследования и лечения детей с одонтогенными воспалительными кистами челюстей. Рассмотрены вопросы клинической диагностики, выбора оптимального метода лечения детей с данной патологией. Проанализированы отдаленные результаты.

Одонтогенные кисты, дети, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142149026

IDR: 142149026 | УДК: 616.314-006.053.2-08

Текст научной статьи Клиническая диагностика воспалительных кист челюстей у детей и их лечение

Остается актуальной проблема высокой стоматологической заболеваемости у детей. К числу наиболее распространенных заболеваний челюстно-лицевой области относят опухолеподобные процессы челюстных костей.

Одонтогенные кистфы челюстей у детей и подростков составляют, по сообщениям различных авторов, от 21 до 75 % всей костной патологии детского возраста [2, 4]. Часто диагностика кист малого и среднего размера затруднена, так как образование может развиваться в течение нескольких месяцев, не вызывая жалоб. Отмечена тенденция к увеличению их частоты в детском возрасте [2, 5]. Достаточное количество работ посвящено вопросам этиологии, патогенеза данной патологии [1, 3, 5].

Однако многообразие вариантов развития, особенности клинической ситуации у детей обусловливают сложности диагностики, выбора тактики оптимального хирургического лечения пациентов с кистами челюстей.

В свете сказанного использование максимально информативного метода диагностики и оптимального метода лечения данной патологии является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение клиники, диагностики, выбор наиболее рационального метода лечения воспалительных кист у детей.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа основана на результатах обследования и лечения 47 детей, у которых при комплексном клиническом исследовании были диагностированы одонтогенные воспалительные кисты. Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование: применяли внутриротовую рентгенографию и ортопантомографию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, что дети в возрасте от 8 до 12 лет составили абсолютное большинство – 43 ребенка (91 %). В одном случае мы наблюдали воспалительную радикулярную кисту от 74, 75 зуба у ребенка 5 лет (диагноз подтвержден гистологически).

Было установлено, что наиболее частой причиной образования воспалительных радикулярных кист у 39 детей (83 %) явились ранее леченные по поводу осложненного кариеса резорцин-формалиновым способом 74, 75, 84, 85 зубы.

В большинстве случаев (30; 64 %) кисты от молочных зубов развивались безболезненно, были выявлены случайно при профилактических осмотрах.

Радикулярные кисты от постоянных зубов наиболее часто локализовались в области центральных или боковых резцов, практически все дети отмечали в анамнезе травму.

При выборе метода оперативного вмешательства учитывали локализацию, объем поражения, стадию процесса.

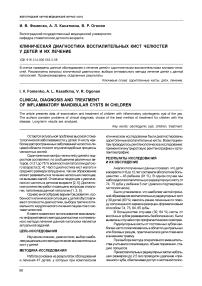

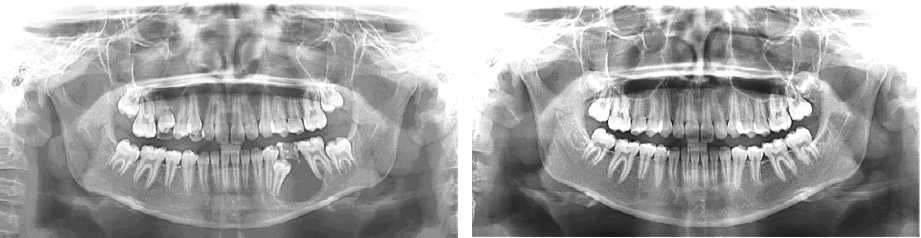

При воспалительных радикулярных кистах небольших размеров (до 2,5 см) проводили удаление «причинного» зуба, обеспечивая доступ к кистозной полос- ти через лунку зуба. Вскрытие происходило либо в момент удаления молочного зуба, либо в результате удаления части оболочки со стороны верхнего свода через лунку. Получив кистозное содержимое, проводили антисептическую обработку и рыхло тампонировали иодоформной турундой. Перевязки осуществляли в течение 2 недель через 4 дня, при каждом посещении турунды уменьшали в размерах. Рентгенологический контроль осуществлялся через 3, 6, 9, 12 месяцев. Частичное восстановление костной ткани наблюдалось через 3 месяца. Задержки прорезывания, секвестрации зачатка, нарушения минерализации твердых тканей зуба мы не наблюдали. На рис. представлены ортопанто-маграммы челюстей ребенка с использованием описанного выше метода лечения.

При воспалительных кистах на нижней челюсти более 2,5 см в диаметре мы считали обоснованным применение цистотомии или цистэктомии с сохранением зачатка постоянного зуба. При локализации образования в области верхней челюсти не более 1,5 см проводилась цистото-мия. При размерах кисты более 1,5 см проводилась цистэктомия, а при «прорастании» в верхнечелюстную пазуху цистэктомия с гайморотомией. В этом случае зачаток постоянного зуба сохранить не удается.

Результаты исследования подтверждают необходимость диспансерного наблюдения и рентгенологического контроля при лечении молочных зубов по поводу осложненного кариеса.

Рис. Пациент А., 10 лет, до лечения и через 6 месяцев после лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Своевременная и правильная диагностика кист челюстей у детей, выбор адекватного метода лечения снижают травматичность вмешательства и предупреждают развитие деформаций челюстей у детей.