Клиническая эффективность озонотерапии в комплексном лечении больных увеитами

Автор: Куликова М.П., Аксенова С.В., Неверова Е.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Клиническая гастроэнтерология

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718741

IDR: 14718741

Текст статьи Клиническая эффективность озонотерапии в комплексном лечении больных увеитами

Широкая распространение эндогенных увеитов в популяции, заболевание преимущественно лиц молодого и работоспособного возраста, развитие временной нетрудоспособности в период длительного течения и рецидивов заболевания, а также высокая частота инвалидизации по зрению делает проблему эндогенных увеитов высокозначимой в социальном плане. В общей структуре заболеваний глаз они составляют 7 — 30 %. Увеиты являются причиной слепоты в 5 — 18 % среди всех потерявших зрение и поражают в основном лиц молодого, наиболее трудоспособного возраста [5; 6].

В этиологии воспалительных заболеваний сосудистого тракта глаза первое место занимают эндогенные факторы. Причиной возникновения эндогенных увеитов могут быть инфекции, системные заболевания, токсические агенты, аллергические, инфекционно-аллергические реакции и т. д. Этиология увеитов остается нераспознанной от 38 до 58 % |1; 3; 4; 6; 13].

Концепции патогенеза увеитов активно развиваются в последние годы. Они быстро меняются, во многом остаются спорными и противоречивыми, и, несмотря на значительные достижения в этой области, многие вопросы, касающиеся этиологии и патогенеза эндогенных увеитов, все еще не решены.

Лечение больных увеитами представляет значительные трудности, что связано не только с многочисленными этиологическими факторами заболевания и несовершенством существующих методов лабораторных исследова ний, но и с многообразными и до конца не изученными сторонами его патогенеза. Лечение больных эндогенными увеитами независимо от этиологии преследует основную цель: устранение признаков воспаления, сохранение или восстановление зрительных функций и предотвращение рецидивов. Поиск резервов повышения эффективности лечения увеитов остается одной из важнейших проблем современной офтальмологии.

В последние годы все большую распространенность приобретают немедикаментозные методы лечения, к которым относится и озоно-терапия. Обширный спектр действия озона, положительные результаты его использования в практике общей медицины, сравнительная безопасность и дешевизна методики применения дают основания для изучения его с целью внедрения в широкую офтальмологическую практику (8; 10; 14; 15]. В настоящее время встречаются единичные работы по применению озона в офтальмологии [2; 7; 9; 11].

Целью работы стало изучение действия озонированного физиологического раствора на клинико-морфологические признаки воспалительного процесса при увеитах.

Нами были обследованы 103 больных увеитами невыясненной этиологии в возрасте от 17 до 72 лет (средний возраст — 44 года). Распределение больных с увеитами по возрастной группе представлено в табл. 1.

Пациенты мужского пола составили 48,5 % (50 человек), а женского — 51,5 % (53 человека), т. е. увеит приблизительно оди-

Таблица 1

Разделение больных по возрастной группе

|

Возраст, лет |

17 — 27 |

28 - 37 |

38 — 47 |

48 - 57 |

58 и старше |

Всего |

|

Человек в группе |

18 |

14 |

29 |

24 |

18 |

103 |

|

% |

17.5 |

13,6 |

28,2 |

23.3 |

17,5 |

100 |

наково встречается как среди мужчин, так и среди женщин.

Клинические методы исследования включали изучение анамнеза, выявление соматической патологии. Офтальмологическое обследование включало исследование зрительных функций, биомикроскопию с помощью щелевой лампы при фокальном освещении, в проходящем свете и в темном поле, офтальмоскопию в прямом и обратном виде с помощью зеркального и электроофтальмоскопа.

С целью объективной оценки эффективности лечения мы модифицировали метод, предложенный В. М. Черешневой [12]: присваивали знак клинического эффекта по пятибалльной системе в зависимости от выраженности объективных и субъективных клинических признаков воспаления сосудистой оболочки. При этом учитывались: инъекция глазного яблока, изменение цвета и рисунка радужки, состояние зрачка, наличие преципитатов, помутнение в стекловидном теле, цилиарной болезненности, субъективные ощущения, жалобы больного, острота зрения.

Диагноз ставился на основании характерных жалоб, данных объективного исследования. Основой постановки диагноза были функциональные и клинико-морфологические признаки воспалительного процесса в увеальном тракте. При иридоциклите отмечались боль в глазу (26,6 %), фотофобия (42,0 %) и слезотечение (21,0 %). Биомикроскопически определялась смешанная (81,6 %) и цилиарная (18,4 %) инъекции конъюнктивы, отек эндотелия (54,6 %) и стромы роговицы (17,5 %), в нижнем секторе роговицы и на передней капсуле хрусталика наблюдались преципитаты (88,4 %). Во влаге передней камеры выявлялась клеточная реакция Ш — IV стадии (60,2 %), нити фибрина (11,7 %), и гипопион (1,9 %). Радужка была утолщена, гиперемиро-вана, рисунок стушеван (48,5 %), в лакунах экссудат, фибрин (15,6 %). В 35 % случаев формировались задние синехии.

Все пациенты были госпитализированы в активной и субактивной фазе процесса с выраженными клиническими симптомами.

Были выделены 3 группы больных. Первая — группа сравнения, включавшая 40 пациентов, получавших стандартную терапию увеитов. Больные получали кортикостероиды (дексаметазон, гидрокортизон) местно (в виде инстилляций, подконъюнктивальных или пара-бульбарных инъекций) и при необходимости системно (внутривенно по общепринятым схемам), нестероидные противовоспалительные препараты местно (дикло-ф, накло-ф) и системно (диклофенак, индометацин), антибиотики (цефалоспорины, макролиды и др.) местно и системно, мидриатики (атропин, цикломед, мид-рум), витамины.

Вторую группу составили 33 пациента, получавших на фоне стандартной терапии 200 мл озонированого физиологического раствора в виде внутривенных инфузий. Курс составлял 5 — 7 инфузий. Озонирование физиологического раствора проводилось на аппарате Медозонс-БМ и осуществлялось барботажем 200 мл стерильного 0,9 % раствора хлорида натрия озонокислородной смесью в течение 10 мин при концентрации в ней озона 2 000 мкг/л, внутривенно капельно (8 — 10 мл/мин) курсом 5 — 6 процедур. Основные принципы и тактика озонотерапии были разработаны Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии М3 РФ и Центральным научно-исследовательским институтом М3 РФ.

Третью группу составили 30 пациентов, получавших на фоне стандартной терапии озонирований физиологический раствор в дозе 200 мл в виде внутривенных инфузий (5 — 7 на курс) и в дозе 0,5 мл (доза озона 0,3 мкг) в виде парабульбарных инъекций (7 — 10 на курс).

Сравнительная характеристика групп больных приведена в табл. 2. Группу сравнения составили 40 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет. Передний увеит (иридоциклит) наблюдался у 87,5 %, периферический — у 7,5 %, задний —- у 2,5 %, генерализованный — у 2,5 %. Впервые заболевание появилось у 20 пациентов (первая «А» группа). Серозный процесс развивался у 20 пациентов, серознопластический — у 9, фибринозно-пластический — у 6. Рецидивирующее течение было у 20 человек (первая «Б» группа), первый рецидив — у 7 больных (35 %), второй — у 4 (20 %), третий — у 2 (10 %), четвертый и более — у 7 (35 %). Течение заболевания у 10 больных сопровождалось развитием осложнений: катаракта (у 4 больных), гипертензия (у 2 больных), вторичная глаукома (у 1 больного), макулопатия (у 1 больного). Этиология оста-

Таблица 2

Сравнительная характеристика групп больных увеитом

|

Показатель |

Первая группа, чел. |

Вторая группа, чел. |

Третья группа, чел. |

Всего, чел. |

|

Течение увеита |

||||

|

первичный |

20 |

17 |

15 |

52 |

|

рецидивирующий |

20 |

16 |

15 |

51 |

|

Количество больных |

||||

|

мужчины |

19 |

17 |

15 |

51 |

|

женщины |

21 |

16 |

15 |

52 |

|

Клиническая форма |

||||

|

передний |

35 |

30 |

26 |

91 |

|

перефирический |

3 |

2 |

3 |

8 |

|

задний |

1 |

1 |

— |

2 |

|

панувеит |

1 |

^ |

2 |

лась невыясненной. В беседе с врачом больные указывали в прошлом на такие системные заболевания, как ревматоидный артрит, перенесенный в детстве — 1 человек (2,5 %), ревматоидный артрит взрослых — 3 человека (7,5 %), синдром Рейтера — I человек (2,5 %). Однако в момент обследования у этих больных наблюдалась стойкая ремиссия. Факторами, провоцирующими заболевание, были переохлаждение (20 %), ОРЗ (5 %), нервный стресс (7,5 %), у остальных — неизвестны.

Вторую трупу составили 33 пациента в возрасте от 27 до 73 лет (40,45 ± 2,27 года). Пе- № m wr тт ттт -I m wtr nl \ Т I «"1 #5 ТТТЛ ТГ#1 ГГГк ГТ П jJC^nri п JDC.rU \ri prUJVl*riJWiri 1 / I 144V>/A1V^OIU1^71 rj 90,90 % случаев, периферический — в 6,07, задний — в 3,03 % случаев. Впервые заболевание появилось у 17 пациентов (вторая «А» группа). Серозный процесс отмечен у 20, серозно-пластический — у 4, фибринозно-пластический — у 6 пациентов. Рецидивирующее течение было у 16 человек (вторая «Б» группа), первый рецидив — у 1 больного (6,25 %), второй — у 2 (12,5 %), третий — у 2 (12,5 %), четвертый и более — у 11 (68,75 %). Течение заболевания у 7 больных сопровождалось развитием осложнений: катаракты (у 3 человек), макулопатия (у 1 человека). В беседе с врачом больные указывали в прошлом на такие системные заболевания, как ревматоидный артрит взрослых — 9 человек (27,3 %), болезнь Бехтерева — 1 человек (3,03 %). Однако в момент обследования у этих больных наблюдалась стойкая ремиссия. Факторами, провоцирующими заболевание, были переохлаждение (25 %), ОРЗ (15,2 %), нервный стресс (18,2 %), у остальных не выявлены.

Третью группу составили 30 пациентов в возрасте от 27 до 73 лет (43,6 ± 2,39 года) Передний увеит (иридоциклит) наблюдался в 86,7 % случаев, периферический — в 10,0 %, генерализованный — в 3,3 %. Впервые заболевание отмечено у 15 пациентов (третья »А» группа). Серозный процесс раблюдался у 15, серозно-пластический — у 7, фибринозно-пластический — у 4. Рецидивирующее течение было у 15 человек (третья «Б» группа), первый рецидив — у 4 больных (26,67 %), второй — у 4 (26,67 %), третий — у 2 (13,33 %), четвертый и более — у 5 (33,33 %). Течение заболе-

,, 7 Ал„, „, nn"nrir\r>r.'3jT! п ПГ\Л1 Г>ОТПТ7Ти Л» Г XJUliriyi у f LZ UVlUl-lUi Л will j_rWUUlH/J1U/lL'4U ^JU JL>I 1 1 ri ч:>1 осложнений: катаракты (у 4 человек), вторичной глаукомы (у 1 человека). В беседе с врачом больные указывали в прошлом на такие системные заболевания, как ревматоидный артрит взрослых (3,3 %), болезнь Бехтерева (3,3 %). Однако в момент обследования у этих больных наблюдалась стойкая ремиссия. Факторами, провоцирующими заболевание, были переохлаждение (3 случая), ОРЗ (2 случая), нервный стресс (5 случаев), у остальных не выявлены.

На основе проведенных исследований мы проанализировали клиническую эффективность озонотерапии, включенной в комплексное лечение больных увеитами.

После проведения традиционной терапии острота зрения повысилась у 24 пациентов (60 %), в 16 случаях не изменилась: у 8 пациентов (20 %) — из-за исходно высокой (0,8 — 1,0), а у 8 человек (20 %) — из-за катаракты, фиброза стекловидного тела, грубого поражения сетчатки в центральных отделах глазного дна. У пациентов первой группы

Таблица 3

Острота зрения в зависимости от кратности эндогенного увеита до и после операции

|

Группа |

Первичные увеиты |

Рецидивирующие увеиты |

||||

|

Visas до лечения |

l/isus после лечения |

Средний прирост |

Visas до лечения |

Visws после лечения |

Средний прирост |

|

|

Первая |

0,58 ± 0,07 |

0,78 ± 0,06 |

0,23 ± 0,05 |

0,30 ± 0,07 |

0,54 ± 0,09 |

0,24 ± 0,06 |

|

Вторая |

0,45 ± 0,05 |

0,86 ± 0,07 |

0,41 ± 0,05 |

0,36 ± 0,06 |

0,81 ± 0,08 |

0.45 ± 0,08 |

|

Третья |

0,49 ± 0,09 |

0,89 ± 0,06 |

0,41 ± 0,08 |

0,29 ± 0.08 |

0,65 ± 0,10 |

0,36 ± 0,07 |

прирост средней остроты зрения составил 0,23 ± 0,05 при первичных увеитах и 0,24 ± ± 0,06 — при рецидивирующих. Острота зрения при выписке “ 0,78 ± 0,06 и 0,54 ± ± 0,09 при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно.

После комплексной терапии с включением внутривенных инфузий ОФР острота зрения повысилась у 26 пациентов (78,8 %), у 6 пациентов (18,2 %) не изменилась; из них у 1 пациента (3,03 %) — из-за исходно высокой (0,8 — 1,0), а у 5 человек (15,2 %) — из-за катаракты, фиброза стекловидного тела, грубого поражения сетчатки в центральных отделах глазного дна. Прирост средней остроты зрения составил 0,41 ± 0,08 при первичных увеитах и 0,45 ± 0,08 при рецидивирующих. Острота зрения при выписке 0,86 ± 0,07 и

0,81 ± 0,08 при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно.

После комплексной терапии с включением внутривенных инфузий и парабульбарных инъекций ОФР острота зрения повысилась у 17 пациентов (56,7 %), у 13 пациентов (43,3 %) не изменилась; из них у 6 пациентов (20 %) — из-за исходно высокой (0,8 — 1,0), а у 7 человек (23,3 %) — из-за катаракты, фиброза стекловидного тела, грубого поражения сетчатки в центральных отделах глазного дна. Прирост средней остроты зрения составил 0,41 ± 0,05 при первичных увеитах и 0,36 ± 0,07 при рецидивирующих. Острота зрения при выписке 0,89 ± 0,06 и 0,65 ± 0,1 при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно. Динамика остроты зрения представлена в табл. 3.

вторая группа

! третья группа рецидивирующие увеиты

■ первая группа

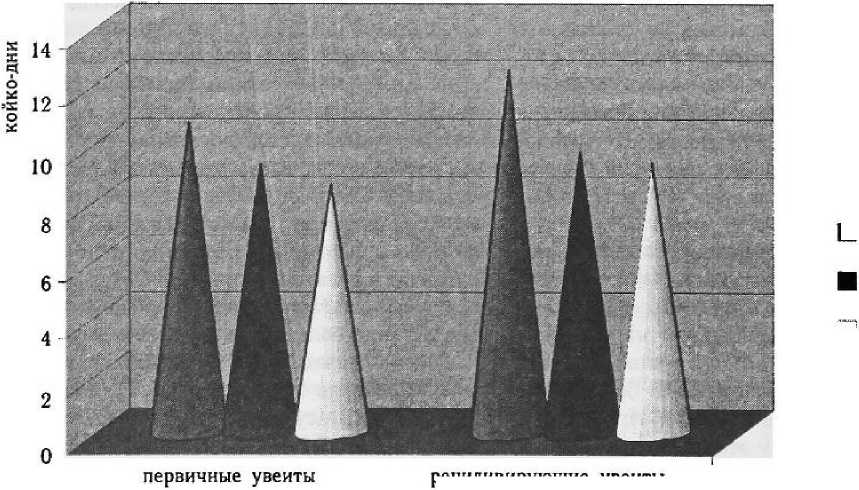

Рисунок I

Продолжительность лечения увеита на фоне стандартной терапии и при включении в нее ОФР

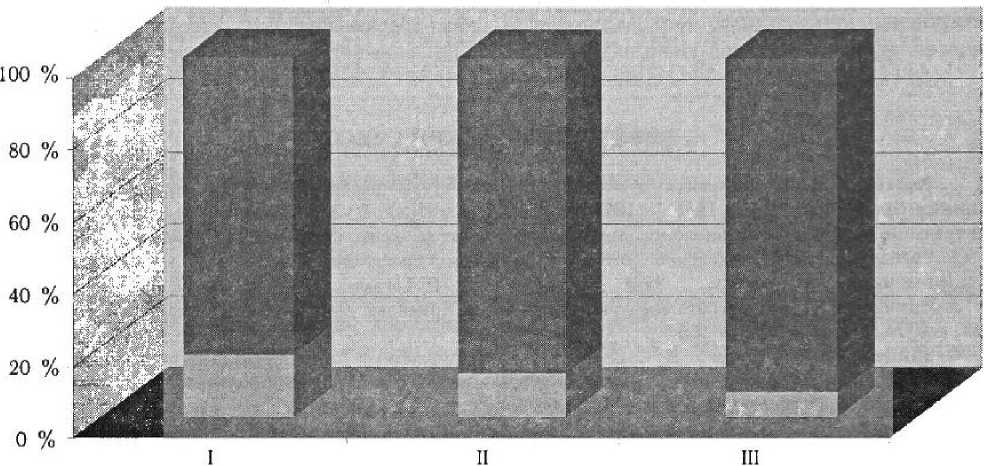

Рисунок 2

Частота ранних рецидивов увеитов

/ — после стандартной терапии; // — после дополнительного введения ОФР в виде внутривенных инфузий; III — после комплексной терапии с включением внутривенных инфузий и парабулъбарных инъекций ОФР

После проведенной стандартной терапии знак клинического эффекта был равен 4,45 ± ± 0,12 при первичных увеитах и 4,38 ± ± 0,17 — при рецидивирующих. У пациентов второй группы знак клинического эффек та йт т Т1 паплтт /1 7^ Л 1 I tihtj папптаяттт IV WTin_ 1 ед VA^Vl рлии^е* д,г м “ V, * ж upzi ддк-|>ижж 1ШЛЛ У ич, итах и 4,56 ± 0,13 — при рецидивирующих. Знак клинического эффекта был равен 4,93 ± ± 0,07 при первичных увеитах и 4,73 ± ± 0,12 —■ при рецидивирующих у пациентов третьей группы. На нашем клиническом материале доказано, что эффективность лечения выше у пациентов третьей группы не только по сравнению с пациентами первой группы, но и по сравнению с пациентами второй группы.

Длительность стационарного лечения у пациентов первой группы составила 10,63 ± 0,38 и 12,5 ± 0,51 койко-дней при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно (рис. 1).

Длительность стационарного лечения во второй группе была достоверно меньше по сравнению с первой группой (р < 0,05) и составила 9,24 ± 0,43 и 9,69 ± 0,31 койко-дней при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно. Длительность стационарного лечения у пациентов третьей группы была достоверно меньше по сравнению с первой группой и составила 8,53 ± 0,41 (р < 0,001) и 9,33 ±

± 0,52 (р < 0,05) койко-дней при первичных и рецидивирующих увеитах соответственно. Следует отметить, что длительность лечения у больных третьей группы несколько меньше по сравнению со второй группой (р > 0,05).

ОйОЯПГТПТГТ ППЛПЙ ПДП1 ТЛГП rmnamjct Атгтттжг T1O_

Д J * М Д ХЛ1 IljVVW^VlUlVl V ellVr ДЧ,ДДЖЖГ1 VJAUlll ГД ч, следованы спустя 6 мес. после лечения (оценена частота ранних рецидивов) путем анализа историй болезни пациентов, поступавших в стационар.

После терапии с использованием традиционных средств ранние рецидивы были зафиксированы в 17,5 % случаев. Дополнительное введение ОФР в виде внутривенных инфузий снижало их процент до 12,1. Комплексная терапия с включением внутривенных инфузий и парабуль-барных инъекций ОФР способствовала уменьшению частоты рецидивов до 6,7 % (рис. 2).

Таким образом, на нашем клиническом материале со всей очевидностью были продемонстрированы существенные положительные эффекты озона в отношении клинического течения. У всех пациентов исследуемых групп наблюдалась положительная динамика клинической картины. Следует отметить, что выраженность клинических признаков воспаления, таких как инъекция сосудов, резорбция преципитатов, исчезновение фибрина и опалес- ценция во влаге передней камеры, уменьшение помутнения стекловидного тела во второй и третьей группах пациентов уменьшалась быст рее, чем в группе сравнения. Наши наблюдения убедительно показали, что применение ОФР снижает частоту ранних рецидивов.

Список литературы Клиническая эффективность озонотерапии в комплексном лечении больных увеитами

- Азнабаев М. Т. Динамика этиологической структуры передних увеитов по данным УфНИИ глазных болезней за период 1976 -1995 гг./М. Т. Азнабаев, В. Б. Мальханов, Г. К. Идиатулина//Актуальные вопросы офтальмологии: труды научно-практич. конф. Уфа, 1999. С. 200 -206.

- Гогодзе М. Г. Применение озона в лечении посттравматических и послеоперационных эндофтальмитов: автореф. дис.. канд. мед. наук./М. Г. Гогодзе. М., 2000. 142 с.

- Ермакова Н. А. Этиопатогенез увеитов/Н. А. Ермакова//VIII съезд офтальмологов России: тез. док. М., 2005. С. 104 -105.

- Зайцева Н. С. Увеиты/Н. С. Зайцева, Л. А. Кацнельсон//М., Медицина, 1984. 318 с.

- Катаргина Л. А. Эндогенные увеиты у детей и подростков/Л. А. Катаргина, А. В. Хватова. М.* Медицина, 2000. 320 с.

- Кацнельсон Л. А. Увеиты/Л. А. Кацнельсон, В. Э. Танковский. М.: 4-й филиал Воениздата, 1998. 208 с.

- Лапина И. М. Применение озона для профилактики и лечения внутриглазной бактериальной инфекции: автореф. дис.. канд. мед. наук/И. М. Лапина. М., 1996. 25 с.

- Методики применения озона в медицине: мет. рек./И. П. Шмакова, Е. И. Назаров, Е. А. Якименко и соав. Киев. 2004. 53 с.

- Неясова И. Г. Некоторые патофизиологические механизмы действия озона у больных герпетическим кератитом: автореф. дис.. канд. мед. наук/И. Г. Неясова. Саранск, 2005. 136 с.

- Озонотерапия при внутренних болезнях/О. В. Масленников, С. В. Андосов, И. А. Грибкова, Л. Н. Еремина//Материалы Первой украинско-русской научно-практической конференции «Озон в биологии и медицине». Одесса, 2003. С. 24 -30.

- Хаджан А. Т. Применение озонотерапии при лечении больных с различными стадиями инволюционнй хореоретинальной дистрофии: автореф. дис.. канд. мед. наук/А. Т. Хаджан. М., 2003. 123 с.

- Черешнева М. В. Иммунотерапия в комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями роговой и сосудистой оболочек глаз: автореф. дис.. д-ра. мед. наук/М. В. Черешнева. М., 2000. 430 с.

- Nussenblatt R. В. Uveitis. Fundamental and Clinical Practice/R. B. Nussenblatt, S. Whitcup, A. G. Palestine//2nd ed. Chicago; London, 1996. 413 p.

- Rilling S. H. 30 years of ozone-oxygen therapy a historical perspective/S. N. Rilling//Ozone in Medicine. Proceeding Eleventh Ozone World Congress. San Francisco. 1993. № 1. P. 1 -14.

- Viebahn R. The use of ozone in Medicine/R. Viebahn//2nd. Rev. Germany: Haugh Pub. Ed., 1994. Vol. 22. № 7. P. 100.