Клиническая эффективность профилактического лечения женщин группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэклампсии

Автор: Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Филь А.А., Ходжаев Н.С., Чижова Г.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить клиническую эффективность профилактического лечения женщин, ранее перенесших преэклампсию и составляющих группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии. Материал и методы. В основную группу отобрано 40 женщин в возрасте от 24 до 43 лет. Критерием отбора явилось наличие риска формирования сосудистой ретинальной патологии. Женщинам основной группы назначены периодические курсы профилактического лечения в течение 3-4,5 года. Группу сравнения, которая не получала профилактического лечения, составили пациентки (51 женщина), перенесшие преэклампсию и также имеющие риск формирования сосудистой ретинальной патологии. Результаты. Систематические курсы профилактического лечения антиагрегантами и антиоксидантами, назначенные женщинам, перенесшим преэклампсию и входящим в группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии, оказались эффективными. Заключение. Частота формирования сосудистой ретинальной патологии в основной группе снизилась до 15%, тогда как в группе сравнения она составила 34% (р

Антиагреганты, антикоагулянты, преэклампсия, сосудистая ретинальная патология, эндотелиальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/149135510

IDR: 149135510 | УДК: 616.145.154-005.6:618.3-008.6

Текст научной статьи Клиническая эффективность профилактического лечения женщин группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэклампсии

осложненной преэклампсией, велика частота случаев сосудистой ретинальной патологии [1]. В связи с этим предпринята попытка выявления потенциальных предикторов риска ее формирования. К таковым относятся: возраст женщины на момент родов;

общая плотность сосудов в поверхностном сосудистом сплетении сетчатки; площадь фовеальной ава-скулярной зоны сетчатки; субфовеолярная толщина хориоидеи; максимальная систолическая скорость в задних коротких ресничных артериях (ЗКРА); конечная диастолическая скорость в ЗКРА; средняя скорость в ЗКРА; индекс резистентности ЗКРА; пульсационный индекс ЗКРА; объем макулярной области; кроме того, наличие хронической артериальной гипертензии (хроническая АГ: 0 — нет, 1 — есть); степень преэклампсии (0 — умеренная, 1 — тяжелая). Доказана также патогенетически важная роль эндотелиальной дисфункции (ЭД) в формировании сосудистой ретинальной патологии [1–3].

Известно, что, формируясь в период осложненной беременности, ЭД способна сохраняться длительно после родов, более 15–25 лет [4, 5]. Поскольку именно она является основой системных расстройств кровообращения: острого инфаркта, острого нарушения мозгового кровоснабжения (ОНМК), опубликованы убедительные данные об эффективности медикаментозных препаратов, направленных на коррекцию ЭД для профилактики нарушений кровообращения [6–9].

Цель: исследовать клиническую эффективность профилактического лечения женщин, ранее перенесших преэклампсию и составляющих группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии.

Материал и методы. Проведено углубленное обследование 91-й беременной женщины с преэклампсией. Диагноз «преэклампсия» подтвержден врачами акушерами-гинекологами на основании комплекса клинических и лабораторных исследований. Беременным проводилось лечение в условиях стационара (КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск)).

Всем женщинам проводился комплекс офтальмологического обследования, включающий визоме-трию, биомикроскопию, обратную офтальмоскопию (бинокулярный налобный офтальмоскоп OMEGA 500 (Heine, Германия), щелевая лампа SL 300 (Carl Zeiss, Германия), бесконтактные линзы Max Field 60 и 90 дптр (Ocular Instruments, США). Выполнялось также исследование хориоретинальной гемодинамики с использованием оптического когерентного томографа с функцией ангиография RTVue XR Avanti (Optovue Inc, США) и многофункционального ультразвукового диагностического прибора Logiq Е, (General Electric, США). Определялись показатели макулярного кровотока и линейная скорость кровотока (ЛСК) в системе ЗКЦА. На основе разработанных нами ранее прогностических алгоритмов при проведении всего комплекса обследований в III триместре беременности (35–36 недель) выявлялись женщины группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии.

Критерием отбора пациенток в основную группу и группу сравнения служил риск формирования сосудистой ретинальной патологии, согласно разработанным нами прогностическим алгоритмам.

Из исследования исключались женщины с наличием системных эндокринных, аутоиммунных заболеваний: сахарного диабета, ревматической патологии, а также с нарушением гемостаза и функций почек.

При подборе основной группы учитывалась также мотивация женщины сохранить свое здоровье, аккуратно соблюдать комплаенс при приеме лекарственных препаратов.

Согласно обозначенным критериям в основную группу отобрано 40 женщин в возрасте от 24 до 43 лет (средний возраст 35±4,9 года). У всех беременность завершилась родами. У 7 женщин преэклампсия протекала на фоне хронической АГ.

Со всеми участницами исследования проведена беседа, в которой дано разъяснение о наличии у них риска формирования сосудистой ретинальной патологии и о назначении им курсов профилактического лечения, направленных на минимизацию риска развития данной патологии. Особое внимание обращено на недопустимость самостоятельного приема лекарственных препаратов, способствующих тромбообразованию. В первую очередь это касается оральных контрацептивов.

Исследование проводилось в строгом соответствии с Хельсинкской декларацией (Эдинбург, 2000). В обязательном порядке получено информированное согласие на проведение лечения и обследование у каждой из пациенток. Получено положительное заключение локального этического комитета КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Главным направлением в профилактике риска формирования сосудистой ретинальной патологии явилась медикаментозная коррекция ЭД [6]. В связи с этим с целью выраженного ангиопротекторного действия нами использован сулодексид (Альфасигма С. п. А., Италия) в дозе 500 ЛЕ (липопротеинлипазных единиц) в сутки по 1 капсуле 2 раза в день (курсовая доза 15000 ЛЕ); для улучшения ретинальной микроциркуляции и реологических свойств крови — танакан (Бофур Ипсен Индастри, Франция) в дозе 120 мг в сутки по 1 капсуле 3 раза в день (курсовая доза 3,6 г); для улучшения эндотелиальной функции при окислительном стрессе в качестве антиоксиданта — аскорбиновая кислота (Фармстандарт-УфаВИ-ТА, Россия) в дозе 100 мг в сутки по 2 драже 1 раз в день (курсовая доза 3,0 г) [9–12]. Периодичность проведения данных курсов составляла каждые полгода, продолжительность 1 месяц. Следует отметить, что все данные препараты разрешены для применения в офтальмологии [10–12].

Поскольку танакан и сулодексид не имеют доказанной безопасности при использовании их во время грудного вскармливания, одним из критериев формирования основной группы явилось завершение периода лактации на момент назначения профилактического лечения.

Группу сравнения составили пациентки (51 женщина) сопоставимого возраста, также перенесшие преэклампсию и входящие в группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии. Они были подобраны сопоставимыми по возрасту, степеням тяжести преэклампсии, клинико-анамнестическим и инструментальным факторам риска с основной группой. Средний возраст составил 37±5 года. Из их числа у 8 женщин была преэклампсия тяжелой степени, у 6 человек преэклампсия на фоне хронической АГ.

Основной группе проводились курсы профилактического лечения, описанные выше. Длительность проведения систематических профилактических курсов лечения составляла 3–4,5 года, продолжительность интервалов между курсами 6 месяцев.

Группе сравнения не проводилось профилактического лечения.

Срок динамического наблюдения в двух группах составил 3–4,5 года. Критерием сравнения явилось наличие и частота случаев сосудистой ретинальной патологии к исходу срока наблюдения.

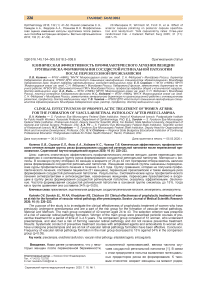

Рис. 1. Фотография глазного дна правого глаза пациентки Т. Окклюзия нижневисочной ветви центральной вены сетчатки, осложненная пролиферативной ретинопатией. Облитерация нижневисочной ветви центральной вены сетчатки, по ее ходу — массивный глиоз, ретинальная неоваскуляризация, преретинальные геморрагии

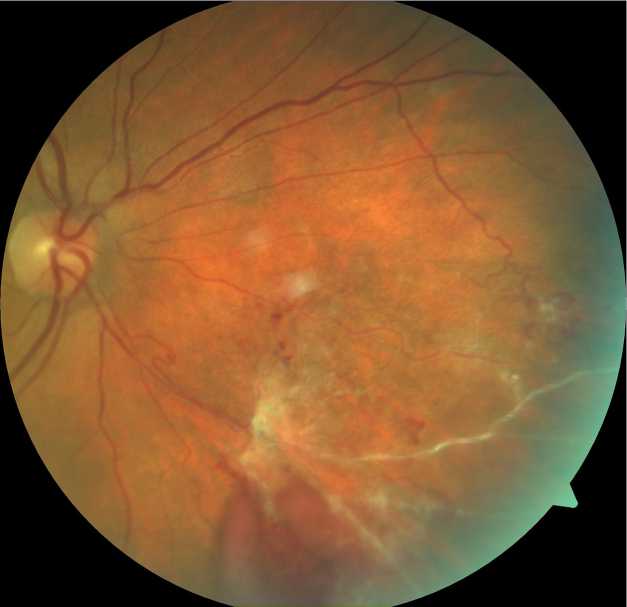

Рис. 2. Фотография глазного дна левого глаза пациентки К. Окклюзия нижневисочной ветви центральной вены сетчатки, ишемический тип. По ходу нижневисочной сосудистой аркады выявлялись запустевание сосудов, шунты, интраретинальные геморрагии

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы IBM SPSS Statistics 20. Данные представлены в виде M±σ, где M — среднее значение, σ — стандартное отклонение. Все исследованные выборки подчинялись нормальному закону распределения по критерию Шапиро — Уилка. Группы по качественному признаку сравнивались с использованием точного двустороннего критерия Фишера. Критический уровень значимости равен 0,05.

Результаты. Все пациентки основной группы аккуратно выполняли предписанные назначения, что контролировалось при проведении периодических офтальмологических осмотров и бесед с ними. Каких-либо побочных эффектов от приема курсов данных препаратов ни в одном случае не выявлено.

Через 3–4,5 года пациентки основной группы получили от 6 до 9 курсов профилактического лечения. Из их числа сосудистая ретинальная патология сформировались у 6 женщин (6 глаз, или 15%). Все они были представлены неишемическими окклюзиями верхневисочных ветвей центральной вены сетчатки (ЦВС). Кроме того, у одной женщины после гипертонического криза развилось острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).

В группе сравнения к исходу срока наблюдения сосудистая ретинальная патология сформировалась у 17 женщин (17 глаз, или 34%). В их структуре представлены: 8 окклюзий верхневисочной ветви ЦВС, 4 окклюзии нижневисочной ветви, в 5 случаях окклюзии ветвей ЦВС были осложнены пролиферативной ретинопатией (рис. 1).

В структуре ретинальной патологии имелись: 2 случая окклюзий нижневисочной ветви ЦВС по ишемическому типу (рис. 2), 3 случая окклюзий верхневисочной ветви ЦВС по ишемическому типу, 2 случая окклюзий нижневисочной ветви ЦВС по неишемическому типу и 5 случаев окклюзий верхневисочной ветви по неишемическому типу. Все случаи сосудистой ретинальной патологии (17 глаз) сопровождались диффузным макулярным отеком. Пролиферативная ретинопатия во всех 5 глазах проявлялась рецидивирующими гемофтальмами (от 2 до 5 рецидивов).

Причиной тому, как выявлено при углубленном офтальмологическом обследовании, стало формирование зон ретинальной неоваскуляризации в области экватора, а также в назальном квадранте. Это сочеталось с формированиями локальных участков ретинального глиоза и зон локальной тракционной отслойки сетчатки. Кроме того, у 3 женщин группы сравнения после гипертонического криза развилось ОНМК, у одной женщины инфаркт миокарда.

Установлена статистически значимая разница между показателями частоты развития сосудистой ретинальной патологии в сравниваемых группах (р<0,05). Исследование показало, что систематическое проведение курсов профилактического лечения, включающее антиагреганты и антиоксиданты у женщин группы риска, заключающееся в медикаментозной коррекции ЭД, оказалось эффективным при сроках наблюдения от 3 лет до 4,5 года, позволив снизить частоту развития сосудистой ретинальной патологии с 34 до 15%, т. е. в 2,3 раза (р<0,05).

Обсуждение. Поскольку основой формирования преэклампсии и впоследствии сосудистой ретинальной патологии является развитие генерализованной ЭД, предложенное профилактическое лечение было направлено на ее коррекцию. По данным литературы, используемые нами лекарственные препараты для минимизации риска развития сосудистой ретинальной патологии, активно применяются в качестве медикаментозной коррекции ЭД при таких патологиях, как атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет [9–12].

Выводы:

-

1 . В ходе проведенного исследования выяснено, что систематическое проведение курсов профилактического лечения антиагрегантами и антиоксидантами женщинам, перенесшим преэклампсию и входящим в группу риска формирования сосудистой ретинальной патологии, оказалось эффективным.

-

2. Для снижения риска развития сосудистой ретинальной патологии необходимо выявлять женщин, которые относятся к группе риска, и назначать им курсы профилактического лечения.

Частота формирования сосудистой ретинальной патологии в основной группе снизилась до 15%, тогда как в группе сравнения она составила 34% (р<0,05).

Список литературы Клиническая эффективность профилактического лечения женщин группы риска формирования сосудистой ретинальной патологии после перенесенной преэклампсии

- Kolenko OV, Sorokin EL, Khodzhaev NS, et al. Creation of an algorithm for a prediction of vascular retinal pathology in women after suffered pre-eclampsia and an evaluation of its efficiency. Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery 2019; (4): 2431. Russian (Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Ходжаев Н. С и др. Создание алгоритма прогнозирования сосудистой ретинальной патологии у женщин после перенесенной преэклампсии и оценка его эффективности. Офтальмохирургия 2019; (4): 24-31). DOI: 10.25276/0235-4160-2019-4-24-31.

- Kolenko OV, Sorokin EL, Khodzhaev NS, et al. Regularities of macular blood flow in pregnant women with preeclampsia in the III trimester and after delivery, risk factors for development of vascular pathology of posterior segment of the eye. Pacific Medical Journal 2019; (2): 25-8. Russian (Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Ходжаев Н. С. и др. Закономерности макулярного кровотока у беременных женщин с пре-эклампсией в III триместре и после родов, факторы риска развития сосудистой патологии заднего отрезка глаза. Тихоокеанский медицинский журнал 2019; (2): 25-8). DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2019.2.25-28.

- Sorokin EL, Kolenko OV, Khodzhaev NS, et al. The choroidal blood flow of eye during pregnancy and in postnatal period in women with preeclampsia, clinical part for predicting risk of vascular pathology of posterior segment of the eye. Pacific Medical Journal 2019; (2): 43-6. Russian (Сорокин Е. Л., Коленко О. В., Ходжаев Н. С. и др. Особенности хориоидального кровотока глаза при беременности и в послеродовом периоде у женщин с преэклампсией, его клиническое значение для прогнозирования риска сосудистой патологии заднего отрезка глаза. Тихоокеанский медицинский журнал 2019; (2): 43-6). DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2019.2.43-46.

- Powe CE, Levine RJ, Karumanchi SA. Preeclampsia, a disease of the maternal endothelium: The role of antiangiogenic factors and implications for later cardiovascular disease. Circulation 2011; 123 (24): 2856-69. DOI: 10.1161/circulationaha. 109.853127.

- Valdiviezo C, Garovic VD. Preeclampsia and hypertensive disease in pregnancy: their contributions to cardiovascular risk. Clinical Cardiology 2012; 35 (3): 160-5. DOI: 10.1002/clc. 21965.

- Kiseleva NI. Endothelial dysfunction in preeclampsia: pathogenesis, diagnosis and treatment. Protection of Motherhood and Childhood 2006; (1): 49-56. Russian (Киселева Н. И. Дисфункция эндотелия при гестозе: патогенез, диагностика и лечение. Охрана материнства и детства 2006; (1): 49-56).

- Korokin MV, Pashin EN, Bobrakov KE, et al. Endothelioprotective, cardioprotective and coronary effects of 3-oxipiridin derivatives. Man and His Health: Kursk Scientific and Practical Bulletin 2009; (4): 11-9. Russian (Корокин М. В., Пашин Е. Н., Бобраков К. Е. и др. Эндотелиопротективные, кардиопротективные и коронаролитические эффекты производных 3-оксипиридина. Человек и его здоровье: курский научно-практический вестник 2009; (4): 11-9).

- Suchkov IA. Correction of endothelial dysfunction: current status of the problem (literature review). I. P. Pavlov Russian Medical and Biological Bulletin 2012; (4): 151-7. Russian (Сучков И. А. Коррекция эндотелиальной дисфункции: современное состояние проблемы (обзор литературы). Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова 2012; (4): 151-7).

- Tyurenkov IN, Voronkov АУ Slietsans АА, et al. Antioxidant therapy of endothelial dysfunction. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy 2013; 11 (1): 14-25. Russian (Тюренков И. Н., Воронков А. В., Слиецанс А. А. и др. Антиоксидантная терапия эндотелиальной дисфункции. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии 2013; 11 (1): 14-25).

- Gavrilova NA, Tischenko OE. The impact of sulodexide on the endothelial functional state in patients with diabetes mellitus and diabetic retinopathy. Diabetes Mellitus 2011; (2): 66-8. Russian (Гаврилова Н. А., Тищенко О. Е. Влияние суло-дексида на функциональное состояние эндотелия у больных сахарным диабетом и диабетической ретинопатией. Сахарный диабет 2011; (2): 66-8).

- Gazizova IR. Modern possibilities for correction of disturbances of cellular energetics in ophthalmology. Kazan Medical Journal 2012; 93 (4): 668-71. Russian (Газизо-ва И. Р. Современные возможности коррекции нарушений клеточной энергетики в офтальмологии. Казанский медицинский журнал 2012; 93 (4): 668-71).

- Shilkin GA, Kaledintsev MN, Yukhanova OA. Experience of Tanakan usage (EGb 761) in ophthalmology: Literary review. Russian Journal of Clinical Ophthalmology 2008; 9 (2): 63-6. Russian (Шилкин Г. А., Колединцев М. Н., Юханова О. А. Опыт применения препарата Танакан (EGb 761) в офтальмологии (обзор литературы). Клиническая офтальмология 2008; 9 (2): 63-6).