Клиническая картина хронической лучевой болезни в различные периоды ее течения

Автор: Байсоголов Г.Д.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

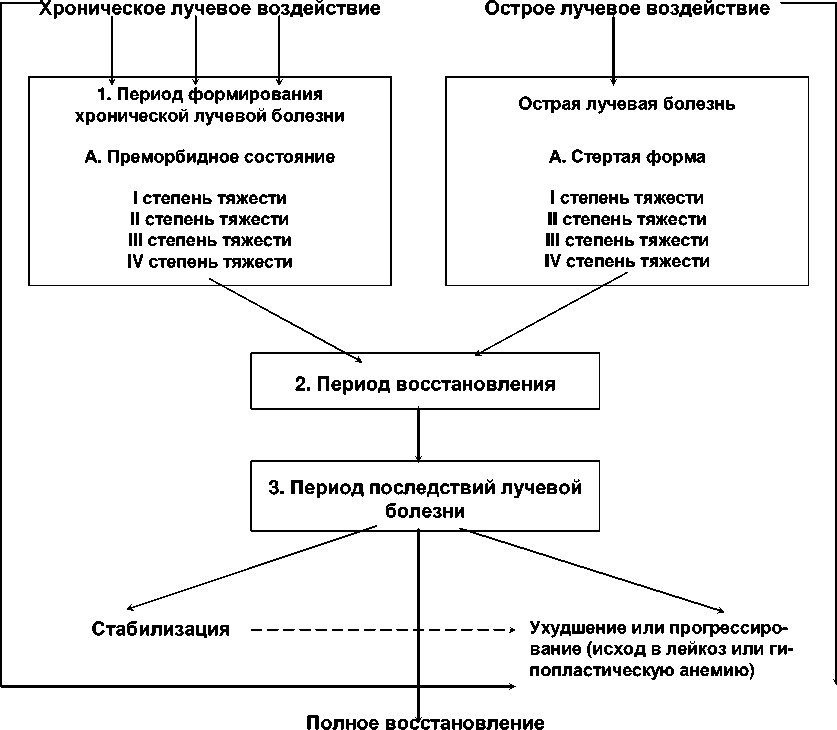

На основании анализа длительных клинических и экспериментальных исследований предлагается клиническая классификация лучевой болезни, обусловленной действием общего внешнего излучения. В течении заболевания выделяются 3 периода: 1) формирования, 2) восстановления и 3) отдаленных последствий. Представлены клиническая характеристика этих периодов и патогенез обнаруживаемых изменений. Высказываются соображения о необходимости уменьшения (существовавшей в те годы - ред.) предельно допустимой дозы облучения.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169824

IDR: 170169824

Текст научной статьи Клиническая картина хронической лучевой болезни в различные периоды ее течения

On the basis of prolonged clinical and experimental studies clinical classification of radiation sickness as a result of exposure to general external radiation is proposed. Three periods of the course of the disease were specified: 1) formation; 2) recovery; 3) long-term consequences. Clinical characteristics of the periods and pathogenesis of detected changes are given. It is suggested the necessity for reduction of limiting permissible radiation dose (accepted at that time).

Изучение клиники хронической лучевой боле зни в последние годы приобретает особый ин терес . Отдельным вопросам этой сложной про блемы посвящено большое количество работ . Вместе с тем до настоящего времени не получили своего окончательного разрешения вопросы об щей динамики патологического процесса , особен но по прекращении лучевого воздействия . Еще менее изучена эта область в эксперименте .

В данной работе приводятся материалы мно голетних клинических наблюдений за группой ра ботников , подвергавшихся в основном действию внешнего γ - излучения .

Особый раздел составляют результаты экспе риментальных исследований , проведенных на 50 собаках . Эти исследования были предприняты нами как для выяснения значимости отдельных компонентов радиационного воздействия , так и для понимания механизма изменений , возникаю щих при хронической лучевой болезни в период продолжающегося действия лучевого фактора и по его прекращении . Особый интерес эксперимен тальные исследования представляли в связи с возможностью постановки на животных различных нагрузок с целью выяснения функциональных возможностей системы крови в поздние сроки за болевания .

Сроки наблюдения за больными составляют в основном 7-10 лет , из них 3-6 лет - по прекраще нии работы на производстве . В эксперименте про должительность наблюдения достигала 3-5 лет .

Анализ полученных материалов проводили пу тем сопоставления частоты , характера и выра женности выявленных отклонений с длительно стью и дозой имевшего место радиационного воз действия . По нашему мнению , лишь подобный принцип анализа явлений при изучении ра диационной патологии позволяет обоснованно решать вопрос о связи выявленных отклонений с лучевым воздействием , а также о последователь ности их возникновения . Отсутствие подобного подхода в большинстве имеющихся клинических работ , по - видимому , и создает пестроту и проти воречивость в полученных различными авторами данных .

В связи с тем , что изменения , наблюдающиеся при хронической лучевой болезни в период про должавшегося облучения и после его прекраще ния , имеют существенные различия как по внеш ним проявлениям , так и по механизму их возник новения , мы сочли целесообразным проводить анализ материала раздельно для каждого из этих двух периодов .

Изучение собственных клинических и экспери ментальных наблюдений в сопоставлении с лите ратурными данными показало , что при длите льном повторном облучении в дозах , превышаю щих предельно допустимые , возникают изменения со стороны различных органов и систем . Время наступления и выраженность этих отклонений на ходятся в прямой зависимости от разовой и сум марной дозы облучения . Возникновение измене ний в различных органах и системах происходит неодновременно . Неодинаков и характер возника ющих нарушений , что определяется в основном своеобразием функции и структуры той или иной системы в физиологических условиях .

Системы и органы , которым присущи и в норме активные регенеративные процессы ( кроветвор ная система , эпителий желудочно - кишечного трак та и др .), отвечают на действие облучения более ранними нарушениями их морфологической струк туры , и наоборот , такие системы , как нервная , сердечно - сосудистая , длительно ограничиваются в реакции комплексом многообразных функцио нально - динамических сдвигов .

Однако , как показали проведенные исследо вания , в характере изменений , наблюдающихся в начальные сроки , наиболее общими являются нестойкие , разнонаправленные сдвиги в деятель ности тех или иных органов и систем и лишь поз же , при продолжающемся действии облучения и суммации эффектов от радиационного воздейст вия , недостаточность функции становится более глубокой и стойкой и возникают признаки повреж дения структуры органа .

Подобные функциональные сдвиги со стороны сердечно - сосудистой системы проявляются в ла бильности пульса , артериального давления , нали чии преходящих изменений капиллярного крово обращения с преобладанием явлений спазма . Нарушения обычно выявляются лишь при соот ветствующей функциональной нагрузке .

В дальнейшем все сдвиги приобретают боль шую выраженность , становятся определенно на правленными . При этом возникает артериальная гипотония , появляются и физикальные изменения : некоторое расширение границ сердца и глухость тонов , на электрокардиограмме имеют место сдвиги , говорящие о диффузных изменениях сер дечной мышцы . Наблюдаются более выраженные нарушения капиллярного кровообращения : стазы , изменения капиллярных бранш . При больших до зах могут развиваться , согласно литературным данным , и склеротические изменения сердечной мышцы .

Изменения со стороны нервной системы , но сящие функциональный характер , проявляются в сдвигах нервно - висцеральной регуляции и возни кают уже в ранние сроки хронической лучевой бо лезни . Однако изменения органического характера в нервной системе определяются в значительно более поздние сроки , по - видимому , в силу ее пла стичности и большого диапазона возможных функциональных сдвигов .

Наиболее существенные сдвиги наблюдаются в картине периферической крови . В первое время они заключаются в неустойчивости показателей белой крови . В более тяжелых случаях имеют ме сто уже " морфологические " изменения в органах кроветворения , проявляющиеся сначала сужени ем плацдарма белого ростка , затем мегакариоци - тарного аппарата , а в более поздние сроки уже и красного ростка . В случае развития анемии отме чается полная аплазия кроветворных органов .

Такая последовательность сдвигов происходит не только в результате большей чувствительности к радиации клеток того или иного ростка , а явля ется следствием направленности регенеративных процессов - преимущественной дифференциации родоначальных клеток в сторону красного ростка , по - видимому , в связи с большей значимостью по следнего для нормальной жизнедеятельности ор ганизма .

Подобное представление подтверждается бо льшей чувствительностью эритробластов к дей ствию однократного облучения , а также тем , что выраженные количественные изменения со сторо ны красного ростка при хроническом облучении появляются наиболее поздно . Как правило , разви тие анемии свидетельствует об аплазии крове творных органов и срыве регенеративных возмож ностей .

В наиболее тяжелых случаях , как это имело место в эксперименте , даже прекращение об лучения не предотвращает дальнейшего про грессирования заболевания . При этом отмечалось неуклонное нарастание тяжести всех изменений и наступление в ближайшие сроки смертельного исхода .

При меньшей же тяжести поражения , когда ре паративные возможности организма еще сохране ны , прекращение облучения ведет к восстановле нию структур и утраченных функций различных органов и систем вследствие преобладания в этих случаях активных регенеративных процессов над процессами физиологической деструкции .

Как это следует из приведенных материалов , репаративные процессы возникают раньше и вос становление происходит наиболее полно в систе мах и органах , которым и в физиологических усло виях присущи активные пролиферативные про цессы . И наоборот , истинного восстановления не происходит в тех системах и органах , в которых практически отсутствуют недифференцированные камбиальные клетки .

Полнота и время восстановления в этот период определяются в основном степенью выраженности изменений в тех или иных органах на момент прекращения лучевого воздействия и сроком, прошедшим после его прекращения, а также зависят, в меньшей мере, от имевшего место уровня радиационного воздействия. В этот период большое значение приобретают такие дополнительные факторы, как перенесенные заболевания и особенно возраст. Наши клинические материалы свидетельствуют о том, что в молодом возрасте репаративные процессы более выражены и восстановление происходит полнее.

Совершенно естественно , что раньше и полнее наступает нормализация имеющихся функциона льных нарушений , изменения же структурные , " органические ", претерпевают регрессию в мень шей мере .

Процессы восстановления продолжаются , как правило , в течение 2-3 лет после прекращения облучения , а в дальнейшем можно говорить уже о последствиях лучевого воздействия .

Со стороны сердечно - сосудистой системы по сле прекращения облучения в первую очередь сглаживаются различные гемодинамические рас стройства , однако при наличии физикальных из менений они , как правило , сохраняются . То же наблюдается со стороны капилляроскопической картины . В ряде случаев даже после прекращения лучевого воздействия изменения в капиллярах продолжают нарастать .

Отмечается уменьшение жалоб на диспепти - ческие расстройства . Стойкость диспептических и секреторных нарушений у больных в эти сроки обусловливалась выявлявшимися в процессе длительного наблюдения разнообразными забо леваниями желудочно - кишечного тракта .

В эксперименте у всех подопытных животных через 2 года после прекращения облучения имела место почти полная нормализация уровня кислот ности .

Значительной стойкостью отличаются измене ния со стороны нервной системы . При этом иногда даже наблюдалось развитие признаков органичес кого поражения у больных , у которых они ранее не определялись . Основные неврологические синд ромы , сформировавшиеся к моменту прекращения лучевого воздействия , имеют место и позже , од нако четкость их несколько утрачивается в связи с появлением комбинированных форм синдромов .

Наибольшие изменения в эти сроки проявля ются в системе крови . Вскоре после прекращения облучения в кроветворных органах в большинстве случаев обнаруживаются активные регенератив ные процессы . Показателем этого является уве личение общего содержания кроветворных клеток костного мозга и , в первую очередь , красного ро стка , а также увеличение количества родоначаль ных клеток крови . Однако , несмотря на выражен ные репаративные процессы , в ряде случаев и в эти сроки все еще имеет место сужение белого ростка кроветворения .

Подтверждением выраженных регенеративных процессов в кроветворении является постепенная нормализация или улучшение картины периферической крови. Наиболее полно восстанавливается количество эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов. Число же лейкоцитов в некоторых случаях не достигает исходных цифр. Эта поздняя лейкопения, по-видимому, является следствием сохра- няющегося сужения плацдарма белого ростка, наличия в ряде случаев задержки созревания и поступления в периферическую кровь нейтрофилов.

Проведенные эксперименты позволяют гово рить , что в большинстве случаев через 2-4 года после прекращения облучения имеет место дос таточная полнота компенсации эритробластичес кого кроветворения . Обнаруженная же в части случаев меньшая по сравнению с контролем вы раженность лейкоцитарной реакции на кровопус кание при нормальной на адреналин подтвержда ет клинические представления о ведущем значе нии уменьшения резервов миелоцитарного крове творения в патогенезе недостаточности белого ростка в эти сроки заболевания .

В более поздние сроки , после периода улуч шения или стабилизации имевших место из менений , в ряде случаев может наблюдаться раз витие гипо - или чаще гиперпластического - лейке мического процесса . Мы полагаем , что развитие в этих случаях лейкемического процесса обуслов лено в большей мере длительно протекающей напряженной регенерацией с возможностью воз никновения в ходе ее патологических - бластома тозных генераций клеток . Потенциальным мор фологическим субстратом подобного бластома тозного превращения , по нашему мнению , служат ретикулярные клетки , активная пролиферация которых обнаруживается в эти сроки . На аналогич ный механизм развития лейкемического процесса при радиационном поражении указывает и Н . А . Краевский .

Таким образом , после прекращения облучения обнаруживаются активные регенеративные про цессы , которые могут привести : а ) к полному кли ническому выздоровлению ; б ) к восстановлению с дефектом в отдельных органах ; в ) к стабилизации имевших место отклонений ; при этом следует от метить , что стабилизация на сниженном уровне деятельности отдельных органов и систем может наблюдаться в течение ряда лет и работоспособ ность людей при этом существенно не страдает ; г ) в отдельных случаях после периода восстанов ления может наступить ухудшение с развитием гипо - или чаще гиперпластического процесса в кроветворных органах .

Анализ 14 случаев подобных поздних исходов заболевания позволяет нам выделить два воз можных типа течения патологического процесса .

Для первого типа течения болезни , который в наших исследованиях встречался чаще , было ха рактерно волнообразное развитие заболевания . В клинической картине болезни можно было выде лить три периода :

I период - формирование хронической лучевой болезни с развитием гипоплазии кроветворных органов различной выраженности .

II период - период восстановления или стаби лизации , который развивался в связи с прекраще нием контакта с источником излучения и про ведением лечебных мероприятий . Этот период продолжался от нескольких недель до 2-3 лет .

III период - период терминального ухудшения. Обычно ухудшение характеризовалось вначале признаками углубления гипопластического процесса. В дальнейшем же в большинстве случаев можно было уже говорить о переходе гипопластического процесса в гиперпластический - бластоматозный.

Второй тип течения болезни характеризовался внезапным резким ухудшением состояния у прак тически здоровых до этого людей . Развитие лей кемического процесса в этих случаях являлось по существу первым проявлением неблагоприятного действия радиации на организм .

Подтверждением связи развития лейкемического и гипопластического процессов в наблюдавшихся случаях с профессиональным воздействием являются имеющиеся в нашем распоряжении данные о том, что частота заболеваемости лейкозом среди работников данного производства была в определенные годы существен- но выше, чем у остального населения города, в котором проживали обследуемые.

По своей клинической картине как лейкоз , так и гипопластическая анемия практически ничем не отличались от аналогичных заболеваний у людей , не контактирующих с ионизирующим излучением . Каких - либо опорных пунктов для обоснованного суждения о возможном развитии лейкемии у боль ных хронической лучевой болезнью мы не нашли .

В большинстве случаев лейкемическому про цессу предшествовало выраженное угнетение кроветворения . Эти данные обосновывают пред ставление , разделяемое рядом исследователей , о возможности перехода от гипо - к гиперпластиче скому процессу в кроветворных органах .

Все сказанное дает нам право представить следующую классификацию лучевой болезни , выз ванной действием внешнего Y - излучения ( схема 1).

(выздоровление)

Восстановление с дефектом

Схема 1

Классификация лучевой болезни , вызванной воздействием общего внешнего излучения

Наше понимание патогенеза изменений в раз личные периоды хронической лучевой болезни обосновывает и представление о схеме лечебных мероприятий при этом заболевании . Основным обязательным условием является прекращение дальнейшего контакта с источниками излучения . Кроме того , необходимо соблюдение продуманно го режима отдыха , сна , физической нагрузки . При менение этих методов создаст для деятельности нервной , сердечно - сосудистой , пищеварительной систем наиболее благоприятные условия , соот ветствующие их сниженным функциональным воз можностям .

Тактика разумного ограничения и строго до зированной нагрузки , а при выраженных нару шениях функции органов и систем проведение заместительной терапии должны быть приняты как основа большинства лечебных мероприятий . Подобная заместительная терапия особенно по казана и в отношении изменений со стороны сис темы крови .

Наши клинические данные позволяют нам го ворить , что доза ежедневного γ - излучения , равная

0,05 р , не является вполне безопасной при дли тельной работе в условиях радиационного воз действия и должна быть уменьшена до 0,02-0,03 р / день , или 6-9 р / год . При этом имеется в виду , что эта доза , приводимая нами в качестве пре дельно допустимой , по - видимому , обеспечит от сутствие патологической реакции со стороны наи более чувствительных систем и тканей . Однако она выведена без учета возможных генетических последствий .

Быстрое развитие атомной энергетики ставит перед органами здравоохранения новые большие задачи . Ведущей из них является организация преемственного медицинского наблюдения за всеми лицами , подвергавшимися по роду своей работы длительному воздействию излучения , а также за больными хронической лучевой болез нью . От продуманной постановки и осуществления этого наблюдения зависит правильное и обосно ванное решение многих крайне важных вопросов непосредственных и отдаленных последствий воздействия радиации на здоровье человека .