Клинические и психосоциальные критерии прогноза при пароксизмальных состояниях эпилептического генеза

Автор: Казенных Татьяна Валентиновна, Бохан Н.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Эпилептология

Статья в выпуске: 2 (91), 2016 года.

Бесплатный доступ

На основании 10-летнего катамнестического прослеживания 1 039 больных с пароксизмальными состояниями эпилептического генеза и анализа литературных данных представлены клинические и психосоциальные критерии прогноза заболевания. Выявлен ряд особенностей, определяющих течение эпилепсии и его прогноз: динамика пароксизмального синдрома, психического состояния, физикальных данных, в том числе ЭЭГ-изменений, реакция на терапию, уровень адаптации пациентов, характер и частота припадков, «расписание» их, наличие и отсутствие провоцирующих факторов, локализация эпилептогенного очага, повторные органические повреждения мозга, адекватность проводимого лечения, условия жизни и др. Представленный патоморфоз рассматриваемых форм эпилепсии и противостоящих ей процессов компенсации позволяет предположить общие исходы заболевания в целом, а также его достаточно продолжительных периодов, что позволяет персонифицировать реабилитационные программы для данной категории пациентов.

Эпилепсия, критерии прогноза

Короткий адрес: https://sciup.org/142100793

IDR: 142100793 | УДК: 616.853

Текст научной статьи Клинические и психосоциальные критерии прогноза при пароксизмальных состояниях эпилептического генеза

Введение . Уже в определении пароксизмальных состояний заложено их хроническое течение, что связано, прежде всего, с повторением припадков. Динамика заболевания, развернутая во времени, имеющая непосредственное отношение к его прогнозу, у каждого пациента различна. Существующее ранее мнение о неизбежном прогрессировании заболевания в настоящее подлежит пересмотру, в связи с чем по направленности динамики процесса выделяют следующие типы течения расстройств: прогрессирующее (злокачественное) и три относительно доброкачественных типа – регрессирующее, стационарное и ремиттирую-щее (Казаковцев Б. А., 1999). Для оценки течения расстройств анализируется динамика пароксизмального синдрома, психического состояния, физикальных данных, в том числе ЭЭГ-изменений, реакция на терапию, уровень адаптации пациентов (Зенков Л. Р., Притько А. Г., 2003; Mohanraj R., Brodie M. J.,2003 ).

Материалы и методы . Мы проанализировали клинический патоморфоз болезни у 1 039 пациентов Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний (МЦППС) с верифицированными эпилептическими церебральными пароксизмами, различными по длительности заболевания, выраженности эпилептического синдрома, реакции на противоэпилептическую терапию, а также данные литературы. Методами исследования явились клинический, клинико-катамнестический, статистический.

Результаты. 10-летний катамнез 1 039 больных эпилепсией, наблюдающихся в МЦППС, позволил выделить 132 больных с прогрессирующим течением расстройств (группа пациентов с неконтролируемым течением эпилепсии) – 12,7 % от всех случаев ЭБ. У них отмечались нарастание ядерных симптомов заболевания, прогрессирование психических расстройств в картине болезни, стойкая социальная дезадаптация, ведущая к снижению качества жизни. Прогрессирующее течение предполагает нарастание тяжести ядерных синдромов эпилепсии и снижение адаптации больного. Прогрессирование пароксизмального синдрома состояло в увеличении частоты припадков, изменении их «расписания» с ночных или дневных на диффузные, нарастании тяжести их клинических проявлений, появлении феноменов трансформации и полиморфизма с развертыванием новых клинически завершенных пароксизмов, серий припадков или эпилептического статуса. Отмечалась резистентность к лечению и невозможность достижения ремиссии по припадкам. Прогрессирование нарушений психики характеризовалось нарастанием эмоциональноволевых, интеллектуально-мнестических и характерологических нарушений.

Психологическое тестирование, проведенное в динамике, выявляло нарастание когнитивного дефекта, снижение интеллекта с общим исходом в эпилептическое слабоумие.

ЭЭГ-картина характеризовалась изменением биоэлектрической активности мозга в виде усиления эпилептической активности и нарастания дизритмии. В большинстве случаев эпилептическая активность становилась диффузной и появлялась во всех отведениях; билатерально-синхронные разряды эпилептических графоэлементов регистрировались спонтанно либо при легкой провокации. Моноочаговая активность в динамике становилась многоочаговой, при которой выделение ведущего очага часто затруднено. На фоновую дизритмию, связанную с этиологическим органическим повреждением мозга и возрастом пациентов, накладывалась дезорганизация биоэлектрической активности, вызванная прогрессированием эпилептического процесса. На ЭЭГ таких больных признаки органических изменений в мозге сочетались с дезорганизацией и нарушением регионального распределения физиологических ритмов, общей тенденцией к синхронизации потенциалов и преобладанием медленной активности.

Стационарное течение относится к доброкачественному с известной долей условности. Действительно, оно предполагает определенную стабилизацию процесса, которая, с одной стороны, допускает отсутствие рассмотренных выше признаков прогрессирования заболевания, а с другой – включает в себя и резистентность к лечебным воздействиям. В наших наблюдениях эту группу составили пациенты с эпилепсией на фоне текущих заболеваний головного мозга, клиническая картина которых напрямую зависела от прогрессирования или стабильности основного заболевания. Таковых было 29 человек (2,8 % от всех больных с эпилепсией).

Ремиттирующее течение характеризуется периодами обострений и ремиссий, определяемых прежде всего по наличию или отсутствию припадков. Эта разновидность течения не исключает, однако, явлений трансформации и полиморфизма припадков. Регрессирующее течение предполагает урежение или прекращение припадков, замену тяжелых пароксизмов на более легкие, порою атипичные, неразвернутые, трудно классифицируемые, регресс ЭЭГ-изменений и улучшение адаптации пациентов (Shafer S. Q., Hauser W. A., Annegers J. F., Klaus D. W.,1988). Регрессирующее течение может закончиться у ряда больных полным выздоровлением. Следует отметить, что общим признаком для этих двух кластеров является терапевтический контроль приступов, что мы наблюдали у 605 больных эпилепсией (58,2 % случаев).

Надежным критерием доброкачественности заболевания является достижение ремиссии по припадкам. Ремиссия очень часто сопровождается улучшением адаптации больного и всегда является желанной, несмотря на возможность сохранения при этом нарушений психики и ЭЭГ-изменений. Кроме того, наступление ремиссии всегда означает появление надежды на выздоровление. Согласно нашим данным, ремиссия приступов наступала у 16,7 % пациентов с эпилепсией.

По мнению D. Lanz et al. (1986), вероятность рецидива тесно связана с клинической формой эпилепсии, продолжительностью достигнутой ремиссии и возрастом начала заболевания. Общая тенденция состоит в том, что чем более продолжительной является ремиссия, тем меньше риск рецидива припадков. При первичной генерализованной эпилепсии ремиссию по припадкам продолжительностью более 2 лет авторы выявляли в 72 % случаев, при парциальной эпилепсии – в 52,5 %, при вторичной генерализованной эпилепсии – в 50 %. Однако при первичной генерализованной эпилепсии рецидивы наступают значительно чаще, чем при вторичной, – соответственно в 64 и 33 % наблюдений.

Самая высокая частота рецидивов наблюдается при начале заболевания в возрасте от 10 до 30 лет. По данным В. А. Карлова (1990), прогностически неблагоприятным является возраст начала заболевания до 3 лет и от 12 до 16 лет, что связывается в первом случае с незрелостью мозга, а во втором – с периодом эндокринного становления ребенка.

Следует отметить, что влияние возраста начала заболевания на характер его течения не является однозначным. Это обусловлено, с одной стороны, высокой ранимостью детского мозга, а с другой – его большими компенсаторными возможностями. При раннем начале заболевания разрушающему воздействию эпилептического процесса часто сопутствует общая задержка индивидуального развития ребенка, в отличие от начала болезни в молодом или зрелом возрасте, когда созревание мозга, и в частности его антиэпилептических систем, закончено. Однако высокая пластичность детского мозга и его большие резервные возможности являются факторами, тормозящими прогрессирование заболевания. Клиническим выражением этого сложного взаимодействия являются следующие особенности течения эпилепсии у детей: наличие продромальной стадии заболевания, высокая частота атипичных, клинически неразвернутых и трудно классифицируемых пароксизмов, хороший эффект от анти-конвульсантной терапии, продолжительные ремиссии заболевания и возможность выздоровления.

Поэтому прямая зависимость между ранним началом заболевания и его тяжестью существует далеко не всегда, и возрастной фактор, взятый в изолированном виде, не определяет тяжести заболевания.

На течение заболевания и его тяжесть оказывают влияние характер дебюта и наследственный фактор (Миридонов В. Т., 1988, 1994). Анализ сравниваемых признаков двух разновидностей дебюта заболевания (типичными эпилептическими припадками и посредством неэпилептических и пограничных пароксизмов) показал, что эпилепсия у детей является единым заболеванием вне зависимости от формы дебюта. Об этом свидетельствовали общность этиологии, структуры пароксизмального синдрома, нарушений психики и ЭЭГ-изменений. Различия же касаются двух существенных особенностей заболевания: степени «типичности» эпилептической болезни и её тяжести. Менее типичным и менее тяжелым является заболевание, начинающееся с пограничных пароксизмов.

Меньшая типичность эпилепсии проявляется снижением частоты абсансов, бессудорожных форм припадков и увеличением количества больных с атипичными, клинически незавершенными, трудно классифицируемыми припадками. Признаки меньшей тяжести заболевания более многочисленные: достоверное снижение частоты начала заболевания в раннем детском возрасте, увеличение частоты ремиссий и стационарного течения, редкость посещения больными вспомогательной школы и утраты обучаемости, преобладание очаговой, но не диффузной или генерализованной эпилептической активности на ЭЭГ, большая сохранность неврологического статуса и др. Эти данные можно расценить как свидетельство большей морфологической и функциональной сохранности мозга, включая и его естественные механизмы защиты, у таких больных по сравнению с дебютом эпилепсии посредством типичных эпилептических припадков.

Как известно, С. Н. Давиденков (1960) существенно расширил представление о наследственном факторе при эпилепсии, предложив учитывать в качестве наследственного фактора не только семейные варианты собственно эпилепсии, но и так называемые малые эпилептические признаки, понимая под ними разнообразные патологические состояния, протекающие, главным образом, пароксизмально.

Кроме рассмотренных выше, есть еще целый ряд особенностей, определяющих течение заболевания и его прогноз: характер и частота припадков, «расписание» их, наличие и отсутствие провоцирующих факторов, локализация эпилептогенного очага, повторные органические повреждения мозга, адекватность проводимого лечения, условия жизни ребенка и др.

Более тяжелое течение эпилепсии отмечается при локализации очага в медиобазальных структурах лобно-височной коры и при преобладании судорожного характера припадков. Тяжесть течения лимбических вариантов эпилепсии связана не только с большой вероятностью появления психомоторных припадков и сумеречных состояний сознания, но и с грубыми нарушениями мнестического процесса, эмоциональной сферы, вегетативных и эндокринных функций, дезинтеграцией целостной поведенческой деятельности.

Прогностически неблагоприятным является серийное течение припадков, наличие эпизодов эпилептического статуса и тяжесть послепри-ступного состояния после отдельного пароксизма – продолжительное нарушение сознания, дисфорическое состояние, стойкий очаговый неврологический дефект. Традиционно тяжелы клинические варианты эпилепсии, проявляющиеся серийными сгибательными спазмами, пропульсивными и акинетическими припадками в отличие от роландических пароксизмов или простых абсансов, считающихся более доброкачественными.

Распределение припадков в цикле «сон – бодрствование» имеет также определенное прогностическое значение в связи с некоторыми особенностями их патофизиологии. Известно, например, что высокий уровень бодрствования человека, более характерный для дневного времени суток, препятствует появлению припадков в связи с усиленным функционированием десинхронизирующих, активирующих систем мозга. И наоборот, во время сна защита мозга от синхронизирующих влияний эпилептического очага ослаблена, особенно в начальных фазах «медленного» сна, что в свою очередь создает нейродинамические условия, благоприятные для появления припадков. В связи с этим эпилепсия, проявляющаяся только ночными припадками, считается более доброкачественной, по сравнению с теми ее вариантами, в которых припадки являются дневными или диффузными, т. е. появляющимися и днем, и ночью.

Некоторое прогностическое значение имеет и наличие факторов, провоцирующих каждый или большинство припадков, что не является редкостью для эпилепсии у детей. Спонтанный или аутохтонный характер их косвенно свидетельствует о низком пороге эпилептической готовности мозга, который преодолевается мало выраженными, порою внешне незаметными колебаниями параметров внешней и внутренней среды, например незначительным сокращением возрастной продолжительности ночного сна, случайным и небольшим увеличением продолжительности перерыва между приемами пищи и др.

В свою очередь, низкий порог эпилептической готовности мозга обеспечивает известную легкость развертывания припадков, высокую их частоту и тем самым ухудшает течение и прогноз заболевания. Если же каждый или почти каждый припадок требует весьма заметного провоцирующего фактора, то это косвенно свидетельствует о высоком пороге эпилептической готовности мозга, об известной сохранности его антиэпилептических систем; указывает на относительную доброкачественность процесса и возможность предупреждения приступов посредством нейтрализации известных провоцирующих факторов.

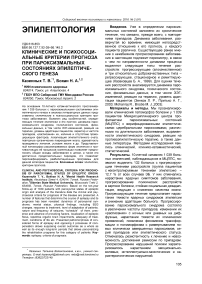

Таблица 1

Прогноз течения различных форм эпилепсий

|

Диагноз эпилепсии по МКБ-10 |

Психические расстройства |

Тип течения |

|

G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия, эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом. Доброкачественная детская эпилепсия с пиками на ЭЭГ в центральной височной области. Детская эпилепсия с пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной области |

Когнитивное снижение. Психоэмоциональные расстройства, депрессии. Психосоматические расстройства. Астенические реакции |

(D S я = g I e (u | ф 8 ™ Ф tr o 5 g 5 O 1-(D >> CU E[ CU |

|

G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками. Приступы без изменения сознания. Простые парциальные припадки, переходящие во вторично генерализованные приступы |

Расстройства внимания, памяти. Расстройства познавательных функций. Астенические реакции. Эпилептические психозы с аффективными и бредовыми расстройствами |

(D S zr cu © 0) cu co CD >s о 5 CD CU 1— £ о О |

|

G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Приступы с изменением сознания, часто с психическими автоматизмами. Комплексные парциальные припадки, переходящие во вторично генерализованные приступы |

Расстройства познавательных функций. Расстройства внимания, памяти. Склонность к депрессивным переживаниям, сниженный уровень оптимизма, пониженная самооценка. Неаффективные психозы. Астенические состояния. Альтернативные шизоф-реноподобные психозы с уменьшением частоты припадков и вынужденной нормализацией ЭЭГ. Эпилептические психозы с аффективными и бредовыми расстройствами |

>s (D © 0) zr cu co CD о 5 CD CD 1— £ о О |

|

G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы. Доброкачественная(ые): миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста, неонатальные судороги (семейные), детские эпилептические абсансы (пикнолепсии). Эпилепсия с большими судорожными припадками (grand mal) при пробуждении. Ювенильная: абсанс-эпилепсия миоклоническая эпилепсия (импульсивный малый припадок, petit mal) Неспецифические эпилептические припадки: атонические, клонические, миоклонические, тонические, тонико-клонические |

Расстройство памяти. Депрессии. Астения. Расстройства кратковременной памяти и счета. Транзиторные эпилептические психозы с преимущественно аффективными расстройствами Расстройства кратковременной памяти и счета. Когнитивная недостаточность, обусловливающая отклонения в социальном поведении |

я = 1= “ X S $ (D 5 8® ^ ^i Hi p о T <6 ¥ T S T LQ н О О 1-(D |

|

G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов. Эпилепсия с миоклоническими абсансами, миокло-но- астатическими припадками. Детские спазмы. Синдром Леннокса–Гасто. Салаамов тик. Симптоматическая ранняя миоклоническая энцефалопатия. Синдром Уэста |

Задержка исследующего поведения и социального опыта у детей дошкольного возраста. Поведенческие и когнитивные расстройства. Прогрессирующее психомоторное снижение. Эпилептические психозы с преимущественно кататоническими расстройствами |

(D S cu CD s 1 5 i 8 gi о H О CD =9 C £ s O Q.

s c О T о 0) 0) 11 T T cu E T о 2 ° CD |

Клиническая мономорфность повторяющихся припадков свидетельствует о функционировании одной эпилептической системы в мозге и указывает, таким образом, на относительную доброкачественность заболевания в отличие от трансформации и полиморфизма припадков, в основе которых лежит образование нескольких или многих эпилептических систем, что отражает прогрессирующий характер заболевания и тенденцию к формированию «эпилептического мозга».

Условия внешней среды так же могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на динамику заболевания. Черепно-мозговые травмы, интоксикации, инфекционные заболевания мозга и общие инфекции, нарушения принципов антиконвульсантной терапии, погрешности режима, диеты, воспитания могут вызвать срыв компенсации и прогрессирование заболевания.

Таким образом, анализ литературных данных и собственных наблюдений позволяет представить патоморфоз рассматриваемых форм эпилепсии и противостоящих ей процессов компенсации и позволяет высказаться об общих исходах в целом либо тех или иных достаточно продолжительных периодов (табл. 1).

Выводы. Оценка течения заболевания и его прогноз по какому-либо одному из многочисленных факторов, влияющих на эпилептогенез, являются весьма рискованным делом и требуют учета как можно большего количества факторов. При этом в любом случае оценка тяжести заболевания и его исхода объективно, по не зависящим от врача причинам, справедлива лишь на данный момент времени и является поэтому в определенной степени метафизичной и приблизительной. Причем очевидно, что чем моложе заболевший, тем труднее у него прогнозировать дальнейшее течение заболевания и его исход. В то же время представленный патоморфоз рассматриваемых форм эпилепсии и противостоящих ей процессов компенсации позволяет предположить общие исходы заболевания в целом, а также его достаточно продолжительных периодов, что позволяет персонифицировать реабилитационные программы для данной категории пациентов.

Список литературы Клинические и психосоциальные критерии прогноза при пароксизмальных состояниях эпилептического генеза

- Казаковцев Б. А. Психические расстройства при эпилепсии. -М., 1999. -416 с.

- Зенков Л. Р., Притько А. Г. Фармакорезистентные эпилепсии: Руководство для врачей. -М.: МЕДпрессинформ, 2003. -208 с.

- Mohanraj R., Brodie M. J. Predicting outcomes in newly diagnosed epilepsy//Epilepsia. -2003. -V. 44 (suppl 9). -P. 15-16.

- Shafer S. Q, Hauser W. A., Annegers J. F., Klaus D. W. EEC and other early predictors of epilepsy remission: a community study//Epilepsia. -1988. -V. 29. -P. 590-600.

- Janz D., Doose H., Anderson V. Genetics of the epilepsies//Proceeding of Workshop. -Berlin: Springer, 1986. -P. 195-200.

- Карлов В. А. Эпилепсия. -М.: Медицина, 1990. -336 с.

- Миридонов В. Т., Корж Г. С., Лысеченкова О. В. Факторы риска по эпилепсии у детей//Профилактическая и реабилитационная неврология и психиатрия. -Пермь, 1988. -С. 58-59.

- Миридонов В. Т. Церебральные пароксизмы в детской неврологической клинике. -Пермь, 1994. -191 с.

- Давиденков Н. Эпилепсия//Руководство по неврологии. -М.: Медицина, 1960. -Т. 6. -С. 136-257.