Клинические особенности и эффективность терапии больных шизофренией рисперидоном и галоперидолом

Автор: Алтынбеков К.С., Семке А.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психофармакотерапия

Статья в выпуске: 1 (94), 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование направлено на сравнительное изучение рисперидона и галоперидола с целью определения значимых различий по параметрам клинической эффективности и безопасности лечения больных шизофренией на этапе стационарного лечения. Клинико-психопатологически и психометрически проведено обследование 60 пациентов. Пациенты 1-й группы (n=30) получали рисперидон, 2-й группа (n=30) - галоперидол. Результаты исследования эффективности и безопасности рисперидона и галоперидола свидетельствуют о том, что оба являются антипсихотическими препаратами первого выбора для лечения стационарного контингента больных шизофренией. Полученные в ходе исследования данные указывают на необходимость дифференцированного подхода к их назначению с учетом формы шизофрении и выявленного психопатологического состояния пациентов.

Первое и второе поколение нейролептиков, респондеры, терапия больных шизофренией

Короткий адрес: https://sciup.org/14295974

IDR: 14295974 | УДК: 616.895.8:615.45

Текст научной статьи Клинические особенности и эффективность терапии больных шизофренией рисперидоном и галоперидолом

ББК 56.145.51+52.812

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

РИСПЕРИДОНОМ

И ГАЛОПЕРИДОЛОМ

1Алтынбеков К. С.*, 2,3Семке А. В.

-

1 Республиканский НПЦ психического здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан 050022, Алматы, ул. Амангельды, 88

-

2 Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук

634014, Томск, Россия, ул. Алеутская, 4

-

3 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России

634050, Томск, Московский тракт, д. 2

Исследование направлено на сравнительное изучение рисперидона и галоперидола с целью определения значимых различий по параметрам клинической эффективности и безопасности лечения больных шизофренией на этапе стационарного лечения. Клинико-психопатологически и психометрически проведено обследование 60 пациентов. Пациенты 1-й группы (n=30) получали рисперидон, 2-й группа (n=30) – галоперидол. Результаты исследования эффективности и безопасности рисперидона и галоперидола свидетельствуют о том, что оба являются антипсихотическими препаратами первого выбора для лечения стационарного контингента больных шизофренией. Полученные в ходе исследования данные указывают на необходимость дифференцированного подхода к их назначению с учетом формы шизофрении и выявленного психопатологического состояния пациентов. Ключевые слова : первое и второе поколение нейролептиков, респондеры, терапия больных шизофренией.

CLINICAL FEATURES AND EFFICIENCY OF THERAPY OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS WITH RISPERIDONE AND HALOPERIDOL. 1Altynbekov K. S., 2,3Semke A. V. 1Republican Scientific-Practical Center of Mental Health of the Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan. Amangeldy Street 88, 050022, Almaty, Kazakhstan. 2Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences. Aleutskaya Street 4, 634014, Tomsk, Russian Federation. 3Siberian State Medical University of Ministry of Healthcare of the Russian Federation. Moskovsky Trakt 2, 634050, Tomsk, Russian Federation. This study was directed at the comparative study of efficiency of drugs risperidone and haloperidol with identification of significant differences according to parameters of clinical efficiency and safety at inpatient stage. Clinical-psychopathological and psychometrical examination of 60 schizophrenic patients was conducted. Group 1 (30 patients) received risperidone, group 2 (30 patients) received haloperidol. The results of the study of efficiency and safety of risperidone and haloperidol suggest that both medications are antipsychotic drugs of first choice for treatment of group of schizophrenic inpatients. The findings of the research indicate the need for a differentiated approach to administration of these antipsychotics taking into account the forms of schizophrenia and identified psychopathological state of patients. Keywords: first and second generation antipsychotics, responders, therapy of schizophrenic patients.

Оптимизация подходов к раннему началу терапии, длительной профилактике больным шизофренией является актуальной задачей психиатрической службы [12, 13, 17]. При этом новые препараты для лечения больных шизофренией должны обладать доказанной эффективностью в отношении купирования позитивной и негативной симптоматики и хорошей переносимостью с относительно благоприятным профилем побочных эффектов [10, 11, 20]. Терапия атипичными антипсихотиками позволяет преодолевать терапевтическую резистентность, снижать выраженность экстрапи-рамидных симптомов и негативной симптоматики, на которые традиционные препараты влияют слабо, тем самым оказывая ресоциализирующий эффект и значительно повышая качество жизни больных [1, 7]. Атипичные антипсихотики, такие как рисперидон, оланзапин, кветиапин и амисульприд, являются препаратами выбора при лечении острых психозов [14].

Блокада антипихотиками дофаминовых рецепторов D 2 и D 3 по-прежнему остается единственным фармакологическим механизмом с доказанной терапевтической эффективностью при лечении больных шизофренией [8, 9, 16]. Однако далеко не все симптомы шизофрении могут быть объяснены с позиций дофаминовой гипотезы. В литературе имеются данные о значении дисфункции серотонинергических, глутаматер-гических, ГАМК-ергических, холинергических нейросистем в патогенезе заболевания [15, 21]. Весомое значение имеют процессы нарушений метаболизма клеток в патофизиологических процессах нейродегенерации [22, 4]. За последние десятилетия одной из важнейших задач фундаментальной медицины является разработка методов прогностической оценки терапевтической эффективности и безопасности использования антипсихотиков, индивидуализирующих психофармакотерапию [2, 3, 5, 6, 18, 19].

Цель работы – открытое сравнительное нерандомизированное проспективное исследование рисперидона и галоперидола при лечении больных шизофренией.

Материалы и методы . Основным в исследовании являлся клинико-психопатологический метод с последующим применением структурно-динамического анализа.

Объектом исследования были 60 пациентов с шизофренией в возрасте от 20 до 60 лет, поступивших в мужское и женское психиатрические отделения Республиканского научнопрактического центра психиатрии, психотерапии и наркологии МЗСР РК. Из них 35 мужчин (58,3 %), 25 женщин (41,7 %).

Критериями включения пациентов в исследование являлись: установленный диагноз шизофрении (согласно критериям МКБ-10), суммарный балл по шкале PANSS от 70 и выше.

Критериями исключения больных из исследования являлись: прием нейролептической терапии менее чем за неделю до поступления в стационар, индивидуальная непереносимость рисперидона и галоперидола, беременность и период лактации у женщин, наличие хронических соматических и неврологических расстройств в стадиях суб- и декомпенсации.

В зависимости от варианта течения заболевания выделено 3 подгруппы пациентов.

1-я подгруппа (n=14, 23,3 %) – пациенты с непрерывно-прогредиентным течением шизофрении, что нашло отражение в клиникокоммуникативных аномалиях вербального и невербального характера и низких показателях социального функционирования. В 8 случаях наблюдалось постепенное развитие шизофренического процесса – от паранойяльного этапа к параноидному с манифестацией развернутых проявлений синдрома Кандинского-Клерамбо и ростом негативной симптоматики. В 2 случаях отмечались отчетливые кататонические включения, не достигавшие уровня завершенного симптомокомплекса. Госпитализация пациентов обусловлена проявлением психотической симптоматики в виде синдрома психического автоматизма, парафренических и кататонических проявлений, хронологически связанных с несоблюдением режима терапии антипсихотическими препаратами. Для пациентов характерен низкий удельный вес клинически очерченных аффективных (маниакальных и депрессивных) нарушений. У 6 пациентов наблюдались дезорганизация мышления, эмоциональная неадекватность, бродяжничество, нелепый, паралогичный характер высказываний, определявшие картину заболевания на всем ее протяжении, за фасадом которых выявлялись отчетливые негативные нарушения.

2-я подгруппа (n=25, 41,7 %) – пациенты с приступообразно-прогредиентным течением заболевания. Характеризуется взаимосвязью между вербальными и невербальными клиникокоммуникативными нарушениями и социальной дезадаптацией. На начальном этапе субклинические колебания настроения с пассивными суицидальными мыслями отмечались у 6 пациентов. В последующих приступах к аффективным нарушениям присоединялись галлюцина- торно-параноидные проявления с эпизодическими включениями синдрома Кандинского-Клерамбо. На момент включения в обследование в клинической картине выявлен депрессивно-параноидный синдром со статичными позами, избеганием незнакомой обстановки, предметов и аффективно-бредовыми нарушениями.

В 3-й подгруппе (n=21, 25,0 %) на момент обследования наблюдался первый эпизод заболевания, протекавший по типу аффективнобредового приступа. Пациенты демонстрировали разные аффективно насыщенные нестойкие бредовые идеи, клинически напоминающие острый параноид. Зачастую выраженный страх и тревога не имели конкретного бредового содержания, характерно усиление растерянности.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы Statistica 6.0. Статистическую значимость различий между группами определяли по критериям Манна-Уитни (для двух независимых выборок), Вил-коксона (для двух зависимых выборок), в соответствующих случаях использовались t-критерий, метод χ² (для оценки частотных признаков). Различия считались достоверными при уровне значимости р<0,05.

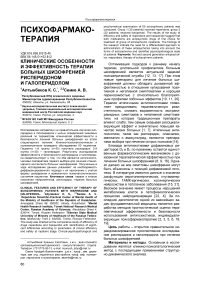

Результаты и их обсуждение . По результатам исследования клинической эффективности пациенты были распределены в 2 группы (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительное исследование клинической эффективности сравниваемых нейролептиков

В 1-ю группу с положительным эффектом (респондеры) вошли 30 (50 %) больных, это были пациенты из 2-й (15 пациентов) и 3-й (13 пациентов) подгрупп и 2 больных из 1-й подгруппы. Из них рисперидон получали 18 пациентов (30,0 %), галоперидол – 12 (20,0 %).

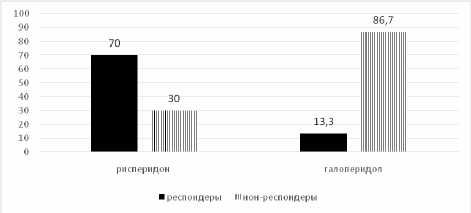

У пациентов, получавших рисперидон в дозе 4,0 мг/сут, к середине 2-й недели терапии наблюдалось клиническое улучшение состояния, в том числе регистрируемое и по шкале PANSS (средний балл на момент начала исследования 95,1±4,3 балла). Уже в течение 1-й недели терапии отмечались первые клинические признаки антипсихотического действия рисперидона, средний балл по шкале PANSS составил 82,3±5,2 балла (p<0,05). Ко 2-й неделе лечения у больных произошло снижение аффективной напряженности, выраженности поведенческих нарушений, тревоги. Редукция галлюцинаторнобредовых переживаний, пассивных суицидальных мыслей и явлений психического автоматизма проявлялась к началу 3-й недели (средний балл по шкале PANSS составил 67,4±4,9 балла; p<0,01). Постепенно нивелировались продуктивные психотические проявления с гармоничной редукцией галлюцинаций, бреда, идей величия, психомоторного возбуждения и аффективной заряженности), улучшался сон, становились менее негативистичными и апатичными. К началу 4-й недели более половины пациентов (n=10) были включены в число рес-пондеров. В последующем, на 5-й и 6-й неделях, продолжалась поступательная редукция психопатологической симптоматики. Лишь к 7-й неделе в 15 случаях (83,3 %) можно было говорить о формировании медикаментозной ремиссии (средний балл по шкале PANSS составил 30,1±5,8 балла, p<0,05). У остальных пациентов формирование ремиссии происходило к концу 2-го месяца терапии. В целом у пациентов, принимавших рисперидон, наблюдалось плавное и поступательное снижение остроты психотической симптоматики, апатичности, появление контроля над антивитальным поведением.

Клиническая картина пациентов, принимавших галоперидол в дозировке 20,0 мг/сут, изменялась несколько иначе (средний балл по шкале PANSS на момент начала исследования 96,2±5,4 балла). У 6 пациентов (75,0 %) в первые дни после начала инъекционного приема препарата развивался первичный седативный эффект. Больные были заторможены, сохранялась бредовая настроенность, продолжали высказывать идеи величия, однако аффективная напряженность практически не выявлялась, поведение в целом характеризовалось упорядоченностью. К середине 2-й недели больных переводили на пероральный прием препарата (средний балл по шкале PANSS составлял 85,2±4,8 балла). К середине 3-й недели отмечался распад бредовых систем, сопровождавшийся некоторым ростом активности, продуктивной деятельности, снижением эмоциональной отгороженности, неадекватности, холодности. К 5-й неделе 5 пациентов (62,5 %) были включены в число респондеров. В последующем положительные изменения психического состояния носили не столь выраженный характер. Только к концу исследования в оставшихся случаях можно было говорить о формировании полноценной ремиссии (средний балл по шкале PANSS составил 35,5±4,4 балла).

На рисунке 2 представлена динамика общего балла по шкале PANSS у пациентов с положительными результатами терапии, получавших различные препараты.

Во 2-ю группу вошли 30 (50 %) пациентов, клиническая картина которых не претерпела значительных изменений на фоне терапии, из них рисперидон получали 10 (17 %), галоперидол – 20 (33 %). Клинической особенностью этой группы пациентов являлась длительность психического расстройства более 5 лет.

Рис. 2. Динамика общего балла по шкале PANSS в 1-й группе

У пациентов, получавших рисперидон, на протяжении 2 недель не наблюдалось заметного улучшения. Повышение суточной дозы до 6,0 мг/сут также не привело к выраженным изменениям состояния. Средний балл по шкале PANSS у пациентов, принимавших рисперидон, составлял 89,8±5,2 балла и на протяжении 3недельного периода снизился до 84,9±5,4 балла (p<0,05). Клинической особенностью данной группы является то, что большинство пациентов (70,0 % – 7 человек), получавших рисперидон, продемонстрировали отчетливые признаки злокачественности эндогенного процесса. У остальных пациентов в клинической картине выявлялись отчётливые бредовые идеи персе-куторного характера с кататоническими включениями, ассоциативные шперрунги, разноплановость, разорванность мышления.

В группе пациентов, принимавших галоперидол, на фоне терапии отмечалась выраженная сонливость, но инцизивное действие нейролептика не обнаружено. Переход с инъекционных форм введения галоперидола на пероральный приём не вызывал значимых изменений в состоянии. В данной группе выявлялись высокопрогредиентные формы течения шизофрении по типу гебефрении (4 случая) и параноидная форма (16 случаев).

Результаты мониторинга побочных эффектов при терапии рисперидоном не выявили клинически значимых нарушений, за исключением сонливости на начальных этапах терапии (2 – 20,0 %). Субъективная самооценка состоя-ния,результаты клинико-лабораторного и клинико-инструментального обследования пациентов не обнаруживали данных, указывающих на наличие нежелательных эффектов терапии. Побочные эффекты галоперидола представлены более отчетливо. В 9 случаях (45,0 %)

в первые дни зарегистрирован острый экстра-пирамидный синдром, требовавший незамедлительного купирования, у 4 (20,0 %) пациентов в последующие дни эпизодически отмечались акатизия, сердечно-сосудистые нарушения, снимавшиеся симптоматической терапией, но снижающие качество жизни пациентов.

Заключение . Таким образом, полученные результаты применения рисперидона при лечении острых психотических эпизодов в рамках шизофрении позволяют говорить о хорошей эффективности препарата в 70,0 % случаев. Вместе с тем распределение пациентов по уровню эффективности терапии указывает, что наибольший антипсихотический эффект нейролептик оказывает на состояния, в структуре которых, наряду с галлюцинаторным и бредовыми проявлениями, отмечаются очерченные аффективные расстройства, стержневым синдромообразующим компонентом которых является тревога, а также первые острые психотические эпизоды шизофрении. Необходимо отметить положительное влияние использования данного препарата на клиническую эффективность в случае давности заболевания менее 5 лет. В этих случаях наблюдались достаточно быстрая гармоничная редукция психотических расстройств, аффективная уплощенность, волевые нарушения, фиксируемые как клинически, так и по динамике показателей шкалы PANSS.

Полученные в ходе исследования результаты эффективности и безопасности рисперидона и галоперидола позволяют определить оба препарата как средства первого выбора для лечения стационарного контингента больных шизофренией. Однако полученные данные указывают на необходимость дифференцированного подхода к их назначению с учетом формы шизофрении и выявленного в ходе проведенного исследования психопатологического состояния пациентов.

Список литературы Клинические особенности и эффективность терапии больных шизофренией рисперидоном и галоперидолом

- Алфимов П.В., Рывкин П.В., Ладыженский М.Я., Мосолов С.Н. и др. Метаболический синдром у больных шизофренией (обзор литературы)//Современная терапия психических расстройств. -2014. -№ 3. -С. 8-14.

- Ветлугина Т.П., Лобачева О.А., Семке А.В. и др. Влияние кветиапина на некоторые показатели иммунитета у больных шизофренией//Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. -2016. -Т. 116, № 7. -С. 55-58.

- Вялова Н.М., Иванов М.В., Иванова С.А. и др. Ассоциации полиморфизмов генов CYP2D6 и HTR2C с развитием гиперпролактинемии у больных шизофренией на фоне антипсихотической терапии//Обозрение психиатрии и медицинской психологии. -2014. -№ 3. -С. 8-13.

- Иванова С.А., Cмирнова Л.П., Щигорева Ю.Г. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и каталазы в эритроцитах больных шизофренией в динамике фармакотерапии традиционными антипсихотическими препаратами//Нейрохимия. -2014. -Т. 31, № 1. -С. 79-84.

- Иванова С.А., Федоренко О.Ю., Бохан Н.А. Роль полиморфизма гена дофаминового рецептора DRD3 в развитии поздней дискинезии при шизофрении//Социальная и клиническая психиатрия. -2015. -Вып. 1. -Т. 25, № 1. -С. 5-8.

- Корнетова Е.Г., Микилев Ф.Ф., Лобачева О.А. и др. Клинические и иммунологические особенности гиперпролактинемии у пациентов с шизофренией, принимающих рисперидон//Социальная и клиническая психиатрия. -2016. -Т. 26, вып. 1. -С. 5-11.

- Мосолов С.Н. и др. Биологические методы терапии психических расстройств (доказательная медицина -клинической практике)/под ред. С.Н. Мосолова. -М.: Социально-политическая мысль, 2012. -1080 с.

- Мосолов С.Н., Алфимов П.В. Роль дофаминовых D3-рецепторов в механизме действия современных антипсихотиков//Современная терапия психических расстройств. -2014. -№ 1. -С. 2-9.

- Попов М.Ю. Теоретические предпосылки комбинированной терапии шизофрении//Обозрение психиатрии и медицинской психологии. -2015. -№ 4. -С. 16-21.

- Смирнова Л.П., Паршукова Д.П., Бородюк Ю.Н. и др. Изменения липидного спектра и ЭКГ у больных параноидной шизофренией в процессе терапии атипичными антипсихотиками//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова -2015. -№ 3. -С. 38-42.

- Сюняков Т.С. Взаимодействие лекарственных средств при антипсихотической терапии шизофрении: правильные и рискованные сочетания лекарственных средств//Современная терапия психических расстройств. -2013. -№ 1. -С. 11-16.

- Шмуклер А.Б. Внебольничная психиатрическая помощь в психоневрологическом диспансере: практическое руководство. -М.: ИД «МЕДПРАКтИкА-М», 2016. -144 с.

- Ястребов В.С., Митихин В.Г., Солохина Т.А. и др. Научные основы организации психиатрической помощи: решение практических задач в рамках приоритетных исследований//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -2016. -№ 12. -С. 4-12.

- Ястребов Д.В. Атипичные антипсихотические препараты группы замещённых бензамидов: тиаприд, сульпирид и амисульприд. Особенности фармакологического действия и клинического применения//Социальная и клиническая психиатрия. -2015. -Т. 25, вып. 3. -С. 72-79.

- Di Iorio G., Baroni G., Lorusso M. et al. Efficacy of Meman-tine in Schizophrenic Patients: A Systematic Review//J. Amino Acids. -2017. -7021071.

- Donahue T.J., Hillhouse T.M., Webster K.A. (S)-amisulpride as a discriminative stimulus in C57BL/6 mice and its comparison to the stimulus effects of typical and atypical antipsychotics//Europ. J. Pharmacol. -2014. -Vol. 734 (5). -P. 15-22.

- Fakra E., Azorin J.M., Belzeaux R. et al. Evaluating the efficacy of long acting inject able antipsychotics through clinical trials//Encephale. -2016. -Vol. 42 (6S). -P. 43-46.

- Ivanova S.A., Filipenko M.L., Vyalova N.M. et al. CYP1A2 and CYP2D6 Gene Polymorphisms in Schizophrenic Patients with Neuroleptic Drug-Induced Side Effects//Bulletin of Experimental Biology and Medicine. -2016. -Vol. 160. No. 5. -P. 687-690.

- Ivanova S. A., Osmanova D.Z., Boiko A.S. et al. Prolactin gene polymorphism (-1149 G/T) is associated with hyperprolactinemia in patients with schizophrenia treated with antipsychotics//Schizophr. Res. -2016. -Oct. -pii: S0920-9964(16)30473-X

- Noordraven E.L., Wierdsma A.I., Blanken P. et al. Financial incentives for improving adherence to maintenance treatment in patients with psychotic disorders (Money for Medication): a multicentre, open-label, randomized controlled trial//Lancet Psychiatry. -2017. -Vol. 4 (3). -P. 199-207.

- Sokoloff P., Leriche L., Diaz J. et al. Direct and indirect interactions of the dopamine D3 receptor with glutamate pathways: implications for the treatment of schizophrenia//Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. -2013. -Vol. 386. -P. 107-124.

- Vetlugina T.P., Lobacheva O.A., Sergeeva S. A. et al. Adjunctive use of interferon y inducer for treatment of patients with schizophrenia//Acta Neuropsychiatr. -2016. -Jun. -Vol. 3. -P. 149-156.