Клинические особенности синдрома головной боли у детей и подростков с вегетососудистой дистонией

Автор: Холматов Даврон Неъматович, Фозилов Салим Абдусаттарович, Хайдарова Лола Рустамовна

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследования свидетельсвуют о том, что при головной боли у детей в г.Андижане выявляются - повышение сопротивления артерий (74,3%), понижение сопротивления артерий (19,0%), венозный застой (67,6%), внутричерепная гипертензия (60,9%), ангиопатия сетчатки (50,5%). При этом ангиодистонические проявления преобладают в артериях вертебро-базилярного бассейна.

Головная боль, дети, синдром вегетативной дистонии

Короткий адрес: https://sciup.org/14124986

IDR: 14124986

Текст научной статьи Клинические особенности синдрома головной боли у детей и подростков с вегетососудистой дистонией

ВЕГЕТОҚОНТОМИР ДИСТОНИЯСИДАГИ БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАР БОШ ОҒРИҒИ СИНДРОМИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Холматов Д.Н., Фозилов С.А., Хайдаров Л.Р.

Тадқиқотга кўра, Андижон шаҳридаги болалар бош оғриқларида - артериялар қаршилиги ортиши (74,3%), артериялар қаршилиги камайиши (19,0%), веноз димланиш (67,6%), мия ичи гипертензияси (60,9%), тўрпарда ангиопатияси (50,5%) кузатилиши аниқланди. Бунда ангиодистоник ҳолатлар кўпроқ вертебро-базиляр бассейн артерияларида кузатилди.

Калит сўзлар : бош оғриғи, болалар, вегетатив дистония синдроми.

Введение. Термин ВСД на данный момент следует рассматривать как болееширокое понятие - синдром вегетативной дисфункции, включающий всебя как сегментарные, так и надсегментарные вегетативные нарушения, атакже их сочетанные проявления. Висторическом аспекте термин ВСДобъединил такие диагнозы, как кардионевроз, психовегетативный синдром,нейроциркуляторная дистония, нейроциркуляторная астения и вегетоневроз.

Распространенность ВСД достаточно широка. ВСД на данный момент является одним из самых «популярных» диагнозов среди врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, неврологов и психотерапевтов. Среди заболеваний сердечно -сосудистой системы ВСД как диагноз ставится, по ряду данных, от 32% до 50% пациентов, обращающихся за медицинской помощью. Среди лиц молодого возраста, детей и подростковданная патология встречается в 20-30%. Количество ошибочно устанавливаемых диагнозов ВСД достигает 80%. Основной проблемой пациентов с ВСД является значимое снижение качества жизни и трудоспособности.

Проблема актуальности сосудистых заболеваний у детей приобретает с каждым годом все большее значение и не только в силу своей высокой распространенности, но и в связи с тем, что при несвоевременной диагностике и недостаточно эффективной медицинской помощи заболевания могут прогрессировать и становиться причиной нетрудоспособности и инвалидизации уже в детскомвозрасте.

Цель работы. Изучить факторы риска и механизмы развития цефалгии при вегетососудистой дистонии у детей Андижанской области и обосновать тактику их лечения.

Методы обследования. Исследование состояния вегетативной нервной системы (ВНС) проводилось с определением всех трех основных характеристик функционального состояния ВНС: исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности (ВР), типа гемодинамики на

клиноортостатическую пробу (КОП). Оценка ИВТ проводилась по таблицам А. М. Вейна (1991), И. А. Белоконь (1987), модифицированным для детского возраста с учетом характера жалоб, клинических симптомов, показателей кардиоинтервалограммы (КИГ) и ЭКГ. Для определения состояния вегетативного тонуса использовали индекс напряжения (ИН) Р. М. Баевского (1976), выраженный в условных единицах.

Вегетативная реактивность оценивалась по показателям глазосердечного рефлекса Даньш-Апшера. Вегетативное обеспечение деятельности (ВОД) оценивалось по результатам клиноортостатической пробы (КОП) с фиксированием ЧСС, САД, ДАД через стандартные интервалы времени. Интерпретация данных основывалась на общепринятых критериях оценки патологических вариантов КОП и показателей нормальной реакции гемодинамики наКОП (Н. А. Белоконь с соавт., 1986).

Математическая обработка полученных данных осуществлялась методом вариационного анализа.

Определялись средние величины (М) и их средняя ошибка (± т), различия между средними величинами 0), определялся критерий соответствия (х2), значение вероятности (р).

Связь между исследуемыми параметрами определялась с 55 помощью коэффициента линейной корреляции (± г). Результаты считались статистически достоверными при р<0,05. Оценку прямой корреляционной связи считали: до ±0,3 - малой; от ±0,3 до ±0,7 - средней; от ±0,7 до 1,0

большой.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного одномоментного эпидемиологического обследования среди школьников г. Андижана было установлено, что распространенностьголовной боли

«сосудистого типа» и синдрома вегетативной дистонии оказалась достаточно высокой и составила 53,1 и 72,0 %, соответственно.

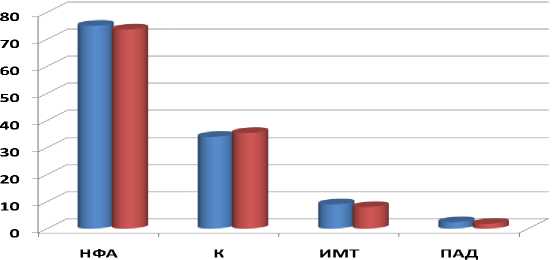

Анализ распространенности ФР ХНИЗ (в отдельности) у детей с головной болью и СВД (рис. 1) показал, что наиболее распространенным фактором риска в обоих случаях является НФА (75,0 и 73,6%, соответственно).

Рисунок 1

Распространенность отдельных ФР среди школьников с головной болыо и синдромом вегетативных дисфункций по результатам одномоментного эпидемиологического обследования.

Примечание: ГБ - головная боль.СВД- синдром вегетативных дисфункций.

При этом, НФА выявляется среди девочек достоверно чаще (р<0,001), чем среди мальчиков. Вторым по распространенностиФР ХНИЗ среди обследованных детей является курение (К), которое составляет 34,9 и 35,4%, соответственно. Далее но распространенности следуют: ИМТ - 9,1и 8,1%, соответственно; ПАД-2,4и 1,8%, соответственно.

Группа детей, у которых синдром вегетативных дисфункций сочетается с каким либо из изучаемых факторов риска достоверно (р<0,001) больше группы, в которой факторы риска при наличии данногосиндрома отсутствуют. Аналогичная ситуация отмечена и в группе детей с головными болями.

Рассматривая распространенностьФР ХНИЗ в целом (отдельно и в сочетании) было выявлено, что из четырех изучаемых факторов риска наиболее часто встречается НФА (при ГБ - 57,1%, при СВД - 51,5%). При этом, в обоих случаях НФА среди девочек выявляется достоверно (р<0,001) чаще, чем среди мальчиков. Вторым по распространенности оказалось сочетание НФА и курения (ГБ -25,3%, СВД - 25,9%) без достоверного (р>0,05) преобладания частоты у мальчиков при СВД, и достоверного (р>0,05) преобладания частоты у девочек при ГБ. На третьем месте по распространенности среди детей с факторами риска выявляется курение (ГБ - 12,8%, СВД - 11,0%) с достоверным (р<0,01) преобладанием среди мальчиков как в первом, так и во втором случае. Далее по распространенности при синдроме вегетативных дисфункций последовательно следуют следующие сочетания ФР: ИМТ+НФА+К - 3,0%, К+ПАД-0,8%, К+ИМТ и К+НФА+ПАД по 0,5%. При этом статистически достоверно значимых различий между мальчиками и девочками выявлено не было. В группе детей с ГБ последовательность сочетаний ФР несколько иная: НФА+ИМТ -6,9%, ПАД+НФА - 2,8%, К ' ПФА+ИМТ - 2,1% без достоверных различий в зависимости от пола.

Результаты клинического обследования детей с вегетососудистой дистонией показали, что клиническая картина ВСД у детей пубертатного возраста в условиях Андижанской области имеет свои особенности и характеризуется, прежде всего, цефалгией, астено-невротическим синдромом, метео- и вестибулопатией.

Необходимо отметить что 89,1% из числа обследованных детей составили дети, чей срок проживания в городе Андижане составил 10 и более лет. Большинство наблюдаемых детей

(78,6%) имели отягощенный перинатальный анамнез, связанный с неблагоприятным течением беременности и родов у их матерей. Изучение наследственного анамнеза показало, что 62,4% детей имеют отягощенность по гипертонической болезни (по линии отца и матери). В неврологическом статусе 64,1% детей имеют рассеяннуюмикросимптоматику в виде недостаточности IV, VI, VII нары черепно-мозговых нервов, повышения сухожильных рефлексов и мышечной гипотонии.

Основной жалобой у всех детей с ВСД была головная боль, которая преимущественно локализовалась в области лба и висков (59,1%) и была в большинстве случаев двусторонней. Чаще всего это была цефалгия пульсирующего, давящего или сжимающего характера средней интенсивности (61,0%), которая усиливалась в 28,0% случаев при колебаниях метеорологических факторов и оценивалась детьми как сильная.

Анализ клинических проявлений ВСД, помимо ГБ, выявил различные субъективные расстройства. Так, почти 2/3 всех обследованных (70,5%) отмечали ухудшение самочувствия при изменениях погоды. Жалобы на боли в области сердца предъявляли 55,2% школьников. Кроме этого, у подростков с ВСД регистрировались головокружение (31,4%), синкопальные состояния (15,2%), непереносимость душных помещений и транспорта (29,5%), а также другие жалобы невротического характера.

Нами были также определены особенности клинической картины ВСД у детей в зависимости от пола. Так, для большинства девочек было характерно появление ГБ после ночного сна (р<0,05). Кроме этого, девочки достоверно (р<0,05) чаще, чем мальчики, отмечали появление головных болей после интенсивных занятий в школе (78,2% против 23,4%). У девочек достоверно чаще

(р<0,05) встречались такие симптомы, как головокружение, метеозависимость, эмоциональная лабильность.

Анализ эффективности медикаментозного вмешательства проводился с учётом данных клинико-функционального обследования (УЗДГ, ЭЭГ, ЭХО-

ЭС, КИГ, РЭГ). Клинический эффект наблюдался у большинства детей через 14 дней. Оценка динамики основных жалоб (головная боль, головокружение, боли в сердце, метеолабильность и др.) у детей с ВСД после проведенного медика -

Таблица 1

Динамика основных жалоб у детей с ВСД в процессе медикаментозного вмешательства через месяц

Изучение динамики показателей УЗДГ в процессе 30-ти дневного курса вазоактивной терапии позволило зарегистрировать достоверное (р<0,001) снижение коэффициента асимметрии средней скорости кровотока по экстрацсребральньгм артериям и достоверное (р<0,05)

изменение показателя ПСС по общим сонным артериям с установлением его в пределах нормативных данных. Рассматривая эффективность вмешательства в отношении признаков венознойдисциркуляции по данпым УЗДГ следует отметить, что статистически достоверно положительный эффект достигнут в 48,6% случаев, в 21,9% выявляется положительная динамика в виде уменьшения проявлений венознойдисгемии. Сохранение патологических проявлений со стороны венозного кровотока отмечается в 5,7% случаев.

Оценка влияния вазоактивных препаратов на церебральную гемодинамику по данным РЭГ свидетельствовала об улучшении кровенаполнения мозга (РИ) с нормализацией показателей в бассейне сонных артерий (РИ =1,6±0,1; 1,8±0,04) и с тенденцией к норме в бассейне позвоночных артерий (РИ=1,4±0,03; 1,3±0,02). Периферическое сосудистое сопротивление достоверно уменьшилось до нормализации показателей в обоих бассейнах.

Значительно улучшились показатели венозного звена кровообращения. Асимметрия кровотока уменьшилась в системе каротидного бассейна (в 2 раза, р<0,001) с нормализацией показателей, в системе вертсбралышх артерий (в 2,5 раза, р<0,001) - с тенденцией к нормализации значений. Оценка динамики показателей УЗДГ и РЭГ 60 в группе детей, не получающих — препараты, свидетельствует об отсутствии значительных изменений мозговой гемодинамики у детей с ВСД.

Анализируя динамику электроэнцефалографических показателей надо отметить, что положительная динамика выражалась в виде уменьшения степени выраженности диффузных изменений биоэлектрической активности головного мозга. Зарегистрированы изменения спектральной мощности основных диапазонов ЭЭГ: уменьшение дельта-мощности и нарастание мощности альфа-ритма. Средняя частота альфа-ритма в теменнозатылочной области в результате лечения достоверно увеличилась.

Анализ динамики вегетативной обеспеченности у детей с исходным ваготоническим тонусом на фоне приема вазоактивных препаратов показал достоверное (р<0,05) изменение таких показателей КИГ, как ВР, АМо, ИН, ИВР, ВПР. При этом, повышение значений АМо, ИИ, ИВР, ВПР при одновременном снижении значений Мо и ВР свидетельствует о повышении симпатических и уменьшении парасимпатических влияний. Данная тенденция отмечена и у детей группы контроля, однако изменения показателей незначительны и статистически недостоверны

Оценка эффективности медикаментозного вмешательства (отдаленные результаты) через 6 месяцев показала, что полный положительный эффект был сохранен только у 12,8% детей, что достоверно (р<0,001) в 5 раз меньше, чем через месяц после вмешательства (63,4% против12,8%).

Группу детей с НПЭ составили дети (38,3%, в 1,3 раза больше), которые не предъявляли жалоб на ГБ, но по данным инструментального обследования имели те или иные нарушения гемодинамики. Преобладающую часть детей из группы проспективного обследования составили школьники, имеющие и клинические и функциональные признаки ВСД (48,9% против 7,6%, р<0,001), что в 6,4 раза больше, чем через месяц после вмешательства.

Выводы. 1.

Распространенность головной боли и синдрома вегетативных дисфункций среди школьников в г. Андижане составляет 54,1 и 71,0% соответственно, при этом низкая физическая активность является фактором, оказывающим влияние

на распространенность головных болей и вегетативных дисфункций.

-

2. Медикаментозное лечение вазоактивными препаратами по разработанной нами схеме проявляет достаточную эффективность (63,4%) не только в улучшении объективных и субъективных показателей, но и в стабилизации вегетативного равновесия по непосредственным результатам. Однако,отдаленные

-

3. Применение диагностического комплекса (УЗДГ, ЭЭГ, Эхо-ЭС, РЭГ) позволяет выявить сосудистые изменения и нарушения мозговой гемодинамики, определить тактику и эффективность лечения при головной боли и вегето-сосудистой дистонии у детей.

результаты подтверждают необходимость проведения повторного курса лечения.

Список литературы Клинические особенности синдрома головной боли у детей и подростков с вегетососудистой дистонией

- Адамия Н. В. Головная боль и вегето-сосудистая дистония у детей крайнего севера (г.Надым). Автореферат диссертации на соискание ученой степеникандидата медицинских наук. Москва-2001 г.28 ст.

- Аникин В. В., Курочкин А. А., Куппер С. М. Нейроциркуляторная дистония у подростков. Тверь: Губернская медицина;180с.

- Вейн А.М. Вегетососудистая дистония. М.: Медицина;270с.

- Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста. М.:Медпрактика; 2005. 536с.

- Калоева З.Д., Брин В. Б., Дзилихова К. М. и др. Возрастная динамика показателей центральной и региональной гемодинамики у детей и подростков с первичной артериальной гипотензией. Кубанский научный вестник. 2011; 6 (129): 60-64.