Клинические особенности течения постковидного синдрома у больных с нарушениями углеводного обмена

Автор: Савчук К.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить клинические особенности течения постковидного синдрома у больных с нарушениями углеводного обмена (НУО). Материал и методы. Обследованы 72 человека с НУО в постковидный период. Клиническое исследование включало сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, физикального обследования.

Сахарный диабет, нарушенная толерантность к глюкозе, инфекция sars-cov-2, постковидные пациенты

Короткий адрес: https://sciup.org/149146377

IDR: 149146377 | УДК: 616-008.934-06:616.98:578.834.1-07 | DOI: 10.15275/ssmj2001028

Текст научной статьи Клинические особенности течения постковидного синдрома у больных с нарушениями углеводного обмена

EDN: NZSTJM

1Введение. Численность больных сахарным диабетом (СД) неуклонно растет, и, согласно прогнозам Международной диабетической федерации, к 2030 г. СД будет страдать 643 млн человек, а к 2045 г. — 783 млн человек. В Российской Федерации также отмечается значимый рост распространенности СД. По данным Федерального регистра СД, в России на 01.01.2023 на диспансерном учете состояло 4 962 762 человека (3,42% населения), из них 92,3% (4 581 990) — с СД 2-го типа (СД 2) [1]. Предшествует развитию СД нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ). В 2021 г. 541 млн взрослых, или 10,6% взрослого населения во всем мире, страдали НТГ. По прогнозам, к 2045 г. эта цифра увеличится до 730 млн взрослых, или 11,4% всего взрослого населения. Согласно анализу 53 проспективных когортных исследований с включением 1 611 339 обследованных и медианой наблюдения 9,5 года, преддиабет ассоциирован со значимым повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом, ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта и общей смертности, в сравнении с лицами с нормогликемией [2]. У 26% больных с НТГ через пять лет после постановки диагноза возникнет СД 2 [3]. Более высокий риск возникновения СД также наблюдался после COVID-19 по сравнению с инфекциями дыхательных путей, не связанными с COVID-19 по степени тяжести [4–8]. В группе перенесших SARS-CoV-2 больных с СД 2 частота встречаемости ожирения и гипертонической болезни (ГБ) была статистически выше в сравнении с группой пациентов без инфицирования SARS-CoV-2 с СД 2 [9, 10].

Цель — установить клинические особенности течения постковидного синдрома у больных с нарушениями углеводного обмена (НУО).

Материал и методы. Проведено одномоментное исследование, в которое включены пациенты с впервые выявленной гипергликемией в постковидный период (до инфицирования SARS-CoV-2 повышения гликемии по данным первичной медицинской документации не выявлено) ( n =72). Согласно Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным

СД (2021 г.), у 36 человек верифицирован диагноз НТГ (1-я группа), у 36 — СД 2 (2-я группа). Диагноз пост-ковидного синдрома установлен на основании данных об инфекции SARS-CoV-2, полученных методом полимеразной цепной реакции, наличия иммуноглобулинов классов A, M, G к вирусу SARS-CoV-2, данных компьютерной томографии о перенесенной пневмонии. Исследование проводилось не менее чем через 6 мес после перенесенной пневмонии, вызванной инфекцией SARS-CoV-2. Критерии включения были следующими:

-

• возраст старше 18 лет;

-

• место проживания — Челябинск и Челябинская область;

-

• поставленный диагноз — СД 2, НТГ;

-

• наличие инфицирования SARS-CoV-2 в анамнезе с развитием постковидного синдрома;

-

• подписанное информированное согласие на проведение медицинских манипуляций и передачу информации о результатах исследований полученного биологического материала третьим лицам, в том числе в научных целях.

Критерии исключения из группы обследуемых больных:

-

• возраст менее 18 лет;

-

• острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения в анамнезе;

-

• критическая ишемия нижних конечностей, синдром диабетической стопы;

-

• злокачественные новообразования, психические заболевания;

-

• злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.

План обследования состоял из клинического обследования, анализа первичной медицинской документации. Клиническое исследование включало сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, физикального обследования. При анализе сопутствующей патологии к заболеваниям мочевыделительной системы относили мочекаменную болезнь, хроническую болезнь почек, пиелонефрит. К дегенеративно-дистрофическим заболеваниям — артроз, остеохондроз. К заболеваниям желудочно-кишечного тракта относили желчнокаменную болезнь, гастрит,

Боль в животе ■

Боли в горле/затруднения глотания ■

■

Выделение мокроты ■

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-

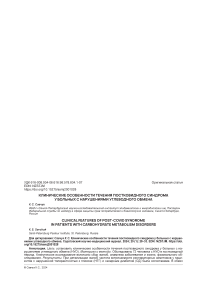

■ НТГ 1СД

Рис. 1. Симптомы постковидного синдрома у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом, % неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП), к заболеваниям сердечно-сосудистой системы — ГБ, ИБС (стабильную стенокардию напряжения) и нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий). Заболевания щитовидной железы были представлены аутоиммунный тиреоидитом, диффузным нетоксическим зобом, узловым зобом. К заболеваниям глаз относили катаракту, миопию.

Все пациенты заполнили информированное согласие, одобренное независимым локальным этическим комитетом при ГАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Челябинска, протокол № 8 от 11.04.2022, на базе которой проводились данные исследования.

Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи пакетов программ IBM SPSS Statistics, Version 19 и Microsoft Exel 2010. Все данные представлены в виде медианы с указанием величин 1-го и 3-го квартилей ( Ме [ Q 1; Q 3]). Использовали методы непараметрической статистики. Для оценки наличия статистически значимых отличий между двумя независимыми группами использовался критерий Манна — Уитни. Различия между показателями считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. Распределение пациентов по полу было следующим: мужчин — 26 (36,1 %), женщин — 46 (63,9%). Средний возраст пациентов составил 61,0 [53,3; 66,5] года: с НТГ — 58,5 [54,2; 62,5] года, с СД — 63,5 [51,0; 68,3] года. Длительность течения НТГ на момент включения пациентов в исследование составляла 6,0 [4,8; 6,0] мес, СД — 6,0 [5,0; 6,0] мес.

При детализации жалоб у пациентов с НУО выявлено, что наиболее распространенными были общая слабость — у 77,8% больных, ухудшение памяти — 66,7%. Среди респираторных симптомов в 20% случаях наблюдалась одышка. С меньшей частотой установлены другие симптомы: у 2,8% пациентов — кашель, у 8,3% — боли в груди, у 2,8% — боли в горле/затруднения глотания и у 2,8% — выделение мокроты. Распространенность нарушений сна в данной группе пациентов составила 61,1%, тревожности — 50,0%, уменьшения жизненной активности — 55,6%. Кроме того, совокупная распространенность аносмии/потери обоняния/расстройства обоняния и агевзии/потери вкуса/расстройства вкуса составила 8,3% и 5,6% соответственно. Что касается других типов симптомов, их объединенная распространенность составила 16,7% для боли в ногах, 11,1% — для мышечной боли/миалгии, 16,7% — для боли в суставах, 8,3% — для боли в спине/пояснице, 22,2% — для головной боли, 11,1% — для головокружения, 5,6% — для сердцебиения, 44,4% — для повышения артериального давления. Лихорадка, рвота/тошнота, диарея, боль в животе и потеря аппетита были редкими симптомами с общей распространенностью 2,8; 0,0; 0,0; 2,8 и 8,3% соответственно (рис. 1).

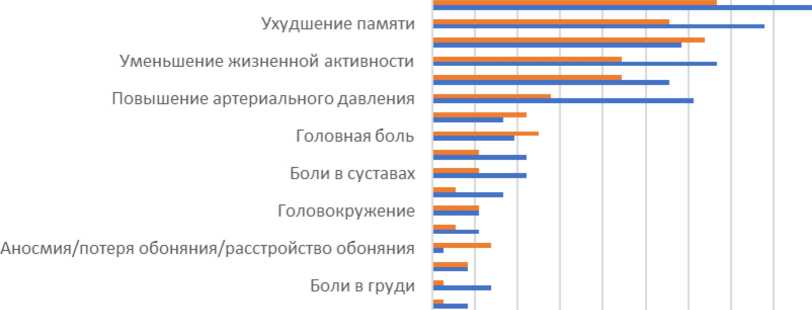

Всем пациентам в острый период COVID-19 на стационарном этапе проведена компьютерная томография органов грудной клетки, распределение по стадиям составило КТ1 - 36,1%, КТ2 - 44,4%, КТ3 - 13,9%, КТ4 - 5,6% (рис. 2, табл. 1).

В 1-й группе осложнений дисгликемии не выявлено, во 2-й группе среди микрососудистых осложнений СД диагностирована только диабетическая дистальная нейропатия у 6 больных (16,7%). Ма-крососудистых осложнений в исследуемых группах не выявлено. В 1-й группе все пациенты были без сахароснижающей терапии. Во 2-й группе получали пероральную сахароснижающую терапию (группа бигуанидов, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера типа 2) 32 (88,8%) пациента, сочетание пероральной сахароснижающей терапии и инсулинотерапии — 2 (5,6%) больных, только инсулинотерапию — также 2 (5,6%) пациента.

При оценке гликемического контроля у пациентов с НУО в группе СД средние значения препрандиаль-ного уровня глюкозы плазмы составили 7,7 ммоль/л, в группе НТГ — 6,6 ммоль/л, средний уровень гликозилированного гемоглобина в группе СД составил 6,1 %, в группе НТГ — 5,8%.

Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской документации для определения факторов риска развития НУО в дальнейшем. Наиболее часто встречались следующие факторы риска: средний возраст пациентов ≥45 лет (в обеих группах), индекс массы тела >25 кг/м2: в группе с НТГ — у 30 (83,3%) больных, в группе с СД — у 34 (94,4%), семейный

Рис. 2. Распределение пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом по степени поражения легких по данным компьютерной томографии

Таблица 1

Распределение пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом по степени поражения легких в зависимости от пола, абс. (%)

|

Стадии КТ |

НТГ ( n =36) |

СД ( n =36) |

||

|

женщины |

мужчины |

женщины |

мужчины |

|

|

КТ1 |

8 (22,2) |

2 (5,6) |

4 (11,1) |

12 (33,3) |

|

КТ2 |

12 (33,3) |

4 (11,1) |

14 (38,9) |

2 (5,6) |

|

КТ3 |

4 (11,1) |

2 (5,6) |

||

|

КТ4 |

2 (5,6) |

0 (0,0) |

||

Таблица 2

Частота сопутствующих заболеваний у пациентов с нарушениями углеводного обмена, абс. (%)

По крайней мере одну сопутствующую патологию, помимо НУО, имели 68 (94,4%) пациентов. Наиболее распространенными заболеваниями являлись избыточная масса тела и ожирение — у 64 (88,9%) обследованных, дислипидемия — у 44 (61,1%),

ГБ — у 32 (44,4%) пациентов. В группе НТГ распространенность гиперхолестеринемии (уровень общего холестерина >5,0 ммоль/л) составила 38,9% ( n =14), из них выраженное повышение уровня общего холестерина >6,2 ммоль/л встречалось в 57,1% ( n =8) случаев. В группе СД распространенность гиперхолестеринемии составила 83,3% ( n =30), из них выраженное повышение уровня общего холестерина >6,2 ммоль/л встречалось в 46,7% ( n =14) случаев.

Атерогенные сдвиги в липидном профиле в виде гиперхолестеринемии в обеих группах обусловлены в основном повышенным (>3,0 ммоль/л) уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности.

Сравнение частоты сопутствующих заболеваний в зависимости от пола выявило бóльшую распространенность избыточной массы тела и ожирения у женщин в обеих группах (в группе НТГ — у 20 женщин против 10 мужчин, в группе СД — у 20 женщин против 14 мужчин). Среди также женщин чаще встречалась гипертоническая болезнь (в группе НТГ — у 6 женщин против 4 мужчин, в группе СД — у 14 женщин против 8 мужчин).

Обсуждение. После перенесенной коронавирусной инфекции долгосрочные клинически значимые симптомы сохраняются у 20% людей [12]. Обзор данных о факторах риска показал, что женщины и люди с тяжелой/критической инфекцией COVID-19 подвергались более высокому риску возникновения долгосрочных симптомов после инфицирования SARS-CoV-2 [13, 14]. По данным нашего исследования, частота встречаемости респираторных симптомов у пациентов с НТГ и СД была сопоставима. В обеих группах преобладали неспецифические (общая слабость) и неврологические (ухудшение памяти, нарушения сна, уменьшение жизненной активности) симптомы.

Современными данными подтверждено развитие микрососудистых осложнений при дисгликемии. Даже в отсутствие прогрессирования дисгликемии у 7,9% пациентов наблюдалось развитие ретинопатии. У больных СД частота встречаемости указанного осложнения составляет 12,6%. Распространенность полинейропатии при НТГ — 13% случаев, при манифестации СД — 28% случаев [15]. Снижение частоты полинейропатии, по данным нашего исследования, в группе СД (16,7%) связано с достижением уровня гликозилированного гемоглобина <7,0% [1].

Развитию НУО в постковидный период способствовали такие факторы риска, как возраст ≥45 лет, индекс массы тела >25 кг/м2, семейный анамнез СД 2, АГ. Результаты масштабного российского эпидемиологического исследования (NATION) показали, что 54% случаев СД 2 не диагностируются. Выявление у включенных в исследование пациентов НУО, что, вероятно, связано с наличием диспансерного наблюдения врачами-терапевтами, врачами-специалистами по сопутствующим хроническим неинфекционным заболеваниям [16].

Выявленные сопутствующие заболевания не являются непосредственно осложнениями СД, однако СД увеличивает тяжесть, видоизменяет клинические проявления сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза [1]. Это подтверждается высокой распространенностью ИБС (в 3 раза чаще в группе пациентов с СД) и дислипидемии в группе пациентов с СД (83,3%) по сравнению с группой с НТГ (38,9%). Высокая частота хронической болезни почек у пациентов с СД 2 вероятно не является прямым следствием диабета ввиду отсутствия длительного анамнеза СД. Однако вклад в развитие хронической болезни почек вносят дислипидемия и АГ, широко распространенные в этой группе (61,1 и 83,3% соответственно). При этом выявленный СД у данной категории пациентов будет вносить вклад в прогрессирование хронического патологического процесса в почечной ткани, что требует динамического наблюдения у этой категории пациентов [17]. Развитие НАЖБП ассоциируют с удвоением риска развития СД 2 независимо от избыточного веса/ожи-рения и других традиционных факторов риска развития этого заболевания. Увеличение частоты встречаемости НАЖБП в группе пациентов с НТГ (27,8% против 16,7% в группе пациентов с СД) связано с мультифакторным патогенезом данного состояния, а именно вкладом инсулинорезистентности, воспаления, дисбаланса цитокинов и адипокинов [18], что требует анализа иммунологического статуса у данной группы пациентов.

Заключение. Во многих ретроспективных исследованиях, систематических обзорах и метаанализах сообщается об увеличении числа случаев впервые возникшего СД, связанного с COVID-19. Триггерная роль COVID-19 в развитии СД реализуется при наличии общепринятых факторов риска развития НУО (возраст >45 лет, индекс массы тела >25 кг/м2, семейный анамнез СД 2, АГ). Среди женщин выявлена бóльшая распространенность избыточной массы тела и ожирения и ГБ в обеих группах с НУО. В пост-ковидный период у пациентов с НУО чаще встречаются неспецифические (общая слабость) и неврологические (ухудшение памяти, нарушения сна, уменьшение жизненной активности) жалобы. Данная категория пациентов требует диспансерного наблюдения врачами-терапевтами, врачами-специалистами, поскольку выявленные НУО могут утяжелять течение сопутствующих заболеваний SARS-CoV-2.

Список литературы Клинические особенности течения постковидного синдрома у больных с нарушениями углеводного обмена

- Дедов И. И., Шестакова М. В., Майоров А. Ю. и соавт. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. М., 2009; 231 с. DOI: https://doi.org/10.14341/DM13042

- Huang Y, Cai X, Mai W, et al. Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: Systematic review and meta-analysis. BMJ. 2016; 355: i5953. DOI: 10.1136/bmj.i5953

- IDF. IDF Diabetes Atlas. Eighth edition. 2021. URL: https://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_10e_interactive_ EN/(26 Jan 2023).

- Pal R, Joshi A, Bhadada SK, et al. Endocrine follow-up during post-acute COVID-19: Practical recommendations based on available clinical evidence. Endocr Pr. 2022; 28 (4): 425-32. DOI: 10.1016/j.eprac.2022.02.003

- Khunti K, Del Prato S, Mathieu C, et al. COVID-19, hyperglycemia, and new-onset diabetes. Diabetes Care. 2021; 44(12): 2645-55. DOI: 10.2337/dc21-1318

- Banerjee M, Pal R, Dutta S. Risk of incident diabetes post-COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes. 2022; 16 (4): 591-3. DOI: 10.1016/j.pcd. 2022.05.009

- Birabaharan M, Kaelber DC, Pettus JH, Smith DM. Risk of new-onset type 2 diabetes in 600055 people after COVID-19: A cohort study. Diabetes Obes Metab. 2022; 24 (6): 1176-9. DOI: 10.1111/dom.14659

- Gavkare AM, Nanaware N, Rayate AS, et al. COVID-19 associated diabetes mellitus: A review World J Diabetes. 2022; 13 (9): 729-37. DOI: 10.4239/wjd.v13.i9.729

- Савчук К. О, Рябова Л. В., Добрынина М.А. Клини-ко-иммунологические особенности течения постковидного синдрома у больных с сахарным диабетом 2 типа. От клинических рекомендаций к реальной практике: междисциплинарный сборник научно-практических работ. Челябинск, 2023; с. 108-10.

- Триголосова И. В., Праскурничий Е.А., Ходеева Т. Ю.,Хижняк Н.Н. Сахарный диабет и ожирение при коронавирусной инфекции (COVID-19): эпидемиология, патогенез, подходы к терапии. Клинический вестник ФМБЦ им. А. И. Бурназяна. 2022; (2): 54-9. DOI: 10.12737/1024-6177-2022-2-54-59

- Иваницкая А. А., Копьёва E. С, Попугайло M. В. Анализ некоторых особенностей патогенеза сопутствующих заболеваний и осложнений COVID-19. Академическая наука — проблемы и достижения: материалы XXVI междунар. науч.-практ конференции. Моррисвилл: LuluPress, Inc., 2021; с. 13-9.

- Soriano JB, Murthy S, Marshall JO A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus. Lancet Infect Dis. 2022; 22 (4): 102-7. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00703-9

- Lippi G, Sanchis-Gomar F, Henry BM. COVID-19 and its long-term sequelae: What do we know in 2023? Pol Arch Intern Med. 2023; 133 (4): 16402. DOI: 10.20452/pamw

- Сафронова Э.А., Рябова Л. В., Зурочка А. В. Клинико-иммунологическая характеристика пациентов с острым коронарным синдромом, перенесших COVID-19. Вестник уральской медицинской академической науки. 2023; 20 (1-2): 31-9. DOI: 10.22138/2500-0 918-2023-20-1-31-39

- Ashurova NG. Hyperglycemia as a risk factor for cardiovascular complications. Miasto Przysztosci. 2023; (35): 301-9.

- Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми: приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2022 г. №168н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202 204210027?ysclid=ltwlt7m8gy192345193 (дата обращения: 12.02.2024).

- Хроническая болезнь почек: клин, рекомендации. 2023. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/469_2 (дата обращения: 12.02.2024).

- Неалкогольная жировая болезнь печени у взрослых: клин, рекомендации. 2022. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/748_1 (дата обращения: 12.02.2024).

- Norgard BM, Zegers FD, Juhl СВ, et al. Diabetes mellitus and the risk of post-acute COVID-19 hospitalizations — a nationwide cohort study. Diabet Med. 2023; 40 (2): e14986. DOI: 10.1111/dme.14986