Клинические проявления и судебно-медицинская оценка гемоторакса

Автор: Купрюшин А.С., Ефимов A.A., Логинов С.Н., Вишнякова Ж.С., Латынова И.В., Семина М.Н., Годухина Е.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Судебная медицина

Статья в выпуске: 2 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение степени обоснованности выделения травматического гемоторакса в качестве медицинского критерия квалифицирующего признака в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 историй болезни пациентов отделения торакальной хирургии ГБУЗ ПОКБ им. Бурденко. Проанализированы пол, возраст, тяжесть состояния пациентов, объем крови в плевральной полости, осложнения гемоторакса (ГТ), время между травмой и обращением за медицинской помощью, наличие других повреждений. Результаты. Среди больных с ГТ мужчин было в 4,2 раза больше, чем женщин. У всех ГТ развился после травматического воздействия в грудную клетку. Заключение. Тяжесть состояния пациентов с ГТ определяется объемом крови в плевральной полости, возникшими осложнениями, наличием сопутствующих повреждений, количеством дней между получением травмы и обращением в медицинскую организацию. Для объективной судебно-медицинской оценки травматического гемоторакса в формулировку подп. 6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» в отношении этого состояния следует добавить фразу: «...или большой гемоторакс, или средний, вызвавший угрожающее жизни состояние...».

Гемоторакс, общее состояние, объем крови, судебно-медицинская экспертиза, тяжкий вред, угрожающее жизни состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/14918437

IDR: 14918437

Текст научной статьи Клинические проявления и судебно-медицинская оценка гемоторакса

1Введение. Утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, к сожалению, не лишены ряда недостатков [1–3]. Так, в п. 6.1 приказа в виде исчерпывающего перечня повреждений отмечен «вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее — вред здоровью, опасный для жизни человека)». Среди таких повреждений в подп. 6.1.10 указано следующее: «…закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости: сердца, или легкого, или бронхов, или грудного отдела трахеи; травматический гемоперикард, или пневмоторакс, или гемоторакс…» [4]. Следовательно, только наличие гемоторакса (далее — ГТ), как медицинского критерия «квалифицирующих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью», без учета состояния тяжести пострадавшего позволяет судебно-медицинским экспертам устанавливать причиняемый этим повреждением тяжкий вред.

Гемоторакс может возникать только в результате переломов ребер с повреждением пристеночной плевры и нарушением целостности межреберных сосудов. Он не может развиваться самостоятельно, всегда является осложнением и, соответственно, не может выступать в качестве основной нозологической единицы. В. А. Клевно с соавт. [5] в комментариях к нормативным правовым документам, регулирующим порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, упоминает ГТ в качестве признака закрытого разрыва трахеи или бронха. Однако подобные разрывы, как и разрывы легочной ткани, будут сопровождаться не ГТ, а гемопневмотораксом, а это различные клинико-морфологические понятия, отдельно упомянутые в приказе Минздравсоцразвития России №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

Поскольку ГТ характеризуется наличием крови в плевральной полости, объем которой может быть различным, представляется, что не сам факт ее наличия создает «непосредственную угрозу для жизни человека», а тяжесть состояния потерпевших и развитие серьезных осложнений.

Цель : определение степени обоснованности выделения травматического гемоторакса в качестве медицинского критерия квалифицирующего признака в отношении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по своему характеру непосредственно создающего угрозу для жизни.

Материал и методы. Критерием включения в исследование был установленный диагноз травматического гемоторакса. Проведен ретроспективный анализ 130 медицинских карт пациентов стационарного отделения торакальной хирургии ГБУЗ ПОКБ

им. Бурденко за период с 2013 по 2016 г. Анализировались следующие данные: пол, возраст, тяжесть состояния пациентов, объем крови в плевральной полости, осложнения ГТ, время между травмой и обращением за медицинской помощью, наличие других повреждений.

В зависимости от объема крови в плевральной полости, в соответствии классификацией П. А. Куприянова [6, с. 627], проведена градация травматического гемоторакса по степеням на малый, средний, большой. Малым считали гемоторакс с объемом крови в плевральной полости до 500 мл и/или рентгенологические данные о скоплении крови в плевральных синусах на 1/3 плевральной полости; средним считали гемоторакс с объемом до 1,5 л и/или рентгенологические данные о наличии уровня крови, доходящего до нижнего края IV ребра спереди и нижнего угла лопатки сзади, т.е. когда 2/3 плевральной полости заполнено кровью; большим — с объемом до 2 л и больше, когда на рентгенограмме уровень крови доходит до нижнего края II ребра или имеется тотальное затемнение плевральной полости.

Оценка ГТ проводилась на основании данных об объеме крови, полученной при дренировании плевральной полости или удаленной во время торакотомии, а также данных рентгенологических исследований, при которых выявляется гомогенная тень, затеняющая легочное поле с одной или двух сторон, интенсивность которой зависит от количества крови в плевральной полости [7].

Данные представлены в виде относительных величин (частота встречаемости в %).

Результаты. У всех пациентов гемоторакс развился после травматического воздействия в грудную клетку. Проведенным исследованием установлено, что среди больных с ГТ доля мужчин составила 80,8%, женщин 19,2%.

Возраст больных варьировался от 19 до 84 лет. При анализе возрастных особенностей травматического гемоторакса обнаружено, что в возрастной группе до 25 лет представлено 0,8% наблюдений; в группе 26-35 лет 10%; в группе 36-45 лет 14,6%; в группе 46-60 лет 36,2%; в группе 61-74 лет 24,6%; в группе 75-84 лет 13,8%.

Распределение по степени (в зависимости от объема крови) травматического гемоторакса получены следующие результаты: у 60% пациентов констатирован малый ГТ, у 23% средний, у 17% большой.

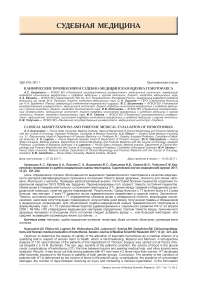

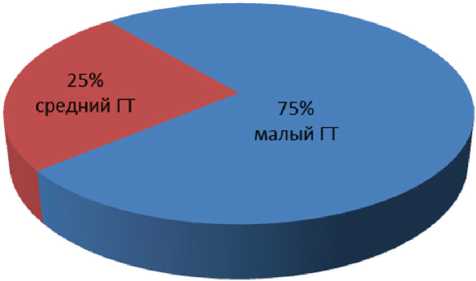

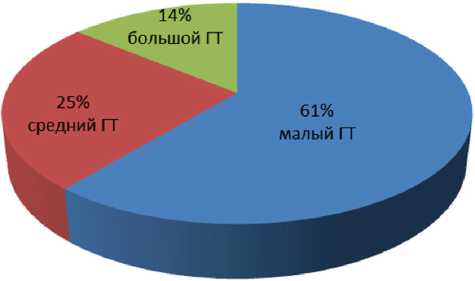

По клиническому состоянию пациенты распределились следующим образом: в удовлетворительном состоянии находились 6% пациентов, в состоянии средней тяжести 87% и в тяжелом 7%. Дальнейший сравнительный анализ распределения разных степеней травматического гемоторакса в этих группах показал следующие результаты. У пациентов в удовлетворительном состоянии доля с малым ГТ составила 75%, со средним ГТ 25%, большого ГТ не наблюдалось. У пациентов в состоянии средней тяжести доля с малым ГТ составила 61 %, со средним ГТ 25%, с большим ГТ 14%. У пациентов в тяжелом состоянии малого ГТ не было, доля среднего ГТ составила 33%, тяжелого ГТ 67%.

Рис. 1. Распределение травматического гемоторакса у пациентов в удовлетворительном состоянии

Рис. 2. Распределение травматического гемоторакса у пациентов в состоянии средней тяжести

Рис. 3. Распределение травматического гемоторакса у пациентов в тяжелом состоянии

У 55% больных развитие ГТ осложнилось такими патологическими процессами, как плеврит (20%), гидроторакс (12%), пневмоторакс (10%), пневмосклероз (7%), пульмонит (5%) и эмфизема (1%). Осложнения наблюдались у потерпевших, находившихся в состоянии средней тяжести, и лишь у одного — в тяжелом состоянии. Ни у одного из больных, находившихся в удовлетворительном состоянии, осложнений не было.

За медицинской помощью менее чем через сутки после травмы обратились 22,3% пациентов, через 1-3 суток 16,1 %, в течение 7 суток 25,4% и спустя 7 суток 36,2%. При этом прослеживается взаимосвязь времени, прошедшего от травмы до обращения за медицинской помощью, с развитием осложнений и утяжелением общего состояния пострадавших.

Обсуждение. Преобладание мужчин с отмеченным состоянием установлено и другими исследованиями [8] и может быть объяснено их занятостью в тех сферах человеческой деятельности, которые сопряжены с риском травматизации, например профессия водителя. Среди других причин можно отметить особенности психоэмоциональных реакций у лиц мужского пола при конфликтных ситуациях и их большую алкоголизацию.

Подавляющее большинство пациентов с ГТ (86,2%) являются людьми физически активными, что объясняет обстоятельства возникновения у них повреждений груди. Только 13,8% были представителями старческого возраста, от 74 до 84 лет. Их травматизация в основном связана с падениями, вызванными возрастными нарушениями координации.

Оценка связи тяжести состояния с объемом крови в плевральной полости показала, что доля пациентов в удовлетворительном состоянии с малым ГТ составила 3/4 от всех пострадавших, а пациентов с большим ГТ не было вовсе (рис. 1). Состояние средней тяжести определялось при любом ГТ: чаще всего у больных с малым ГТ, у четверти — со средним и у довольно редко с большим (рис. 2). Тяжелое состояние констатировано в основном при большом ГТ (2/3 больных); пациентов в тяжелом состоянии со средним ГТ оказалось меньше (1/3) (рис. 3). Обращают на себя внимание практически одинаковые значения доли среднего ГТ у пациентов с различной степенью тяжести клинического состояния, при отсутствии большого ГТ у пациентов в удовлетворительном состоянии и отсутствии ГТ легкой степени у пациентов в тяжелом состоянии. Это позволяет высказаться о значительном влиянии большого ГТ на тяжесть клинического состояния пострадавших. Следует отметить, что тяжелое состояния не развивалось у больных с малым ГТ.

Высокая встречаемость малого ГТ при небольшом проценте случаев тяжелого течения этого патологического процесса, а также определяющая роль большого ГТ в тяжести состояния пациентов подтверждают обоснованность сомнения в адекватности использования только наличия травматического гемоторакса, без учета состояния потерпевшего, в качестве медицинского критерия как опасного для жизни человека.

Кроме того, установлено, что тяжелое состояние диагностировано у пострадавших при сочетании ГТ с другими повреждениями, а именно с черепно-мозговой травмой и гемоперитонеумом. Отмечено, что сочетанные повреждения приводят к утяжелению состояния пострадавшего, увеличению частоты развития осложнений и летальных исходов, что соотносится с результатами других исследований [9].

Заключение. Тяжесть состояния пациентов с травматическим гемотораксом определяется не фактом наличия крови в плевральной полости, а зависит от объема крови в плевральной полости, возникших осложнений, наличия сопутствующих повреждений, количества дней между получением травмы и обращением в медицинскую организацию.

Для объективной судебно-медицинской оценки травматического гемоторакса в формулировку подп. 6.1.10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» в отношении этого состояния следует до- бавить фразу: «…или большой гемоторакс, вызвавший угрожающее жизни состояние…».

Список литературы Клинические проявления и судебно-медицинская оценка гемоторакса

- Буромский И.В., Кильдюшов Е.М., Башкирева Е.А. Предложения по внесению изменений в «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Медицинская экспертиза и право 2010; (4): 12-16

- Купрюшин А.С., Алексеева И.А. Вред, причиненный здоровью человека, и переломы отдельных анатомических структур костей черепа. Медицинская экспертиза и право 2013; (5): 28-31

- Пашинян Г.А., Ившин И.В. Проблемы квалификации деяний, посягающих на здоровье человека, в связи с введением в действие медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Проблемы экспертизы в медицине 2009; 9 (1): 4-8

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н. «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». М., 2008

- Клевно В.А., Заславский Г. И., Колкутин В.В. и др. Комментарий к нормативно-правовым документам, регулирующим порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. СПб.: Ассоциация Юридический Центр, 2008; 213 с.

- Травматология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 808 с.

- Береснева Э.А., Селина И.Е., Квардакова О.В. Возможности рентгенологического метода при использовании его у пострадавших с тяжелой сочетан-ной травмой груди и живота. Российский электронный журнал лучевой диагностики 2013; 3 (4): 20-32

- Дружкин С.Г., Тришин Е.В., Шубин Л.Б. Поиск дополнительных критериев для выбора метода лечения у пациентов с гемотораксом без продолжающегося кровотечения. Современные проблемы науки и образования 2015; (3): 121

- Соколов В.А., Картавенко В.И., Гараев Д.А. и др. Синдром взаимного отягощения повреждений у пострадавших с сочетанной травмой. Вестник хирургии им. И. И. Грекова 2006; 165 (6): 25-29.