Клинические проявления травмы глаза

Автор: Икрамов А.Ф., Сайипжонов А.Н.

Журнал: Life Sciences and Agriculture.

Статья в выпуске: 1 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

Патологические изменения, возникшие после получения травмы, можно разделить на два основных типа: патология, развивающаяся непосредственно за счёт механического повреждения и патология, возникшая впоследствии, за счёт изменения гемо- и гидродинамики. Также, после механического повреждения возникает целый каскад биохимических реакций: повышение уровня протеиназ и их ингибиторов, активация свертывающей системы крови, активация ренин-ангиотензиновой системы, усиление процессов перикисного усиления липидов, происходит несколько волн активации каллекриин-кининовой системы, нарастает эластазная активность.

Травма, глазное яблоко, офтальмология, контузионная ретинопания

Короткий адрес: https://sciup.org/14127508

IDR: 14127508

Текст научной статьи Клинические проявления травмы глаза

Введение. Основным проявлениям полученных контузионных повреждений были: гифема в 43,3-57,5%, гемофтальм в 36,6-37,7%, берлиновское помутнение сетчатки 25,846,7%, разрывы склеры 14,4-19,1%, подвывих хрусталика 7,9-13,3% и различные виды его вывихов (6-10%), травматическая катаракта 1,8-7,8%, патология зрительного нерва 1,14,4%. Наконец, у части пострадавших было зафиксировано развитие реактивной офтальмогипотонии (11,1-11,9%) или офтальмогипертензии 2,3-25,6% [4, 6]. Важным аспектом является патология, возникающая в зоне контрудара и проявляющаяся геморрагическим синдромом (13,2%), дистрофическими процессами (57,3%) и альтеративными процессами (29,5%) [5].

Тяжёлыми проявлениями контузий, по данным крупномасштабных исследований, являются отслойка сетчатки - в 44% случаев, контузионная ретинопания - в 21%, витреальные геморрагии - в 11%, хориоидальные разрывы - 8%, эвульсии зрительного нерва - в 1% случаев [8].

По данным других исследователей, частота встречаемости разных клинических проявлений повреждения внутриглазных структур после механической травмы глаза разнородна: гифема встречается по разным данным от 22,9% до 76,3% наблюдаемых случаев, повреждения радужной оболочки в 9,6%- 12,9% случаев, дислокации хрусталика различной степени 4%-36,1%, кровоизлияние в стекловидное тело 19%-41,7%, отек сетчатки зарегистрирован у 21,3% случаев, хориоидальные разрывы у 2,7%-5%, повреждения сетчатки (разрывы, отрывы, отслойка) встречались у 2,0%-10% [4, 5, 7].

Патологические изменения, возникшие после получения травмы, можно разделить на два основных типа: патология, развивающаяся непосредственно за счёт механического повреждения и патология, возникшая впоследствии, за счёт изменения гемо- и гидродинамики [2, 3]. Также, после механического повреждения возникает целый каскад биохимических реакций: повышение уровня протеиназ и их ингибиторов, активация свертывающей системы крови, активация ренин-ангиотензиновой системы, усиление процессов перикисного усиления липидов, происходит несколько волн активации каллекриин-кининовой системы, нарастает эластазная активность [ 1, 6].

Очень важной и решающей для исхода травмы является патология заднего отрезка глаза. С учетом повреждения таких тонких и чувствительных структур как сетчатка, зрительный нерв и хориоидея, прогноз заболевания в отношении остроты зрения в большинстве случаев зависит от исходного состояния и степени повреждения этих структур.

Преретинальные кровоизлияния часто располагаются в центральной зоне, имеют интенсивный красный цвет и чёткую верхнюю горизонтальную границу. При локализации геморрагии в центральной зоне под внутренней пограничной мембраной ее называют субмембранозной геморрагической макулярной кистой. Тактика лечения может включать в себя эвакуацию крови при помощидренирования неодимовым YAG-лазером. Методика впервые описана Faulborn в 1988 году [1, 2].

Интраретинальные кровоизлияния многообразны по величине, форме и местоположению. Такие кровоизлияния могут быть сгруппированы в одном месте или распространены по глазному дну [4, 5].

Субретинальные геморрагии могут локализоваться как перед пигментным эпителием сетчатки, так и под ним. В случае субретинального кровоизлияния в течение суток по данным авторов происходит повреждение фоторецепторов, характеризующееся их дезинтеграцией, отеком, а также кариопикнозом наружного ядерного слоя. Гибель фоторецепторов происходит, в том числе, и за счет механического воздействия кровяного сгустка [5]. Субретинальные геморрагии в центральной зоне могут вызвать отслойку сетчатки.

Последствия кровоизлияний различны: в некоторых случаях они проходят бесследно, однако в других случаях могут приводить к дистрофическим изменениям. Описаны случаи формирования субретинальной неовасулярной мембраны в отдалённом периоде [2]. Общие принципы лечения геморрагических посттравматических изменений включают в себя гемостатическую, рассасывающую терапию [5].

При повреждении центральной зоны сетчатки возможно необратимое снижение зрения. По данным зарубежной литературы у 40% пациентов сповреждением центральной зоны наблюдается постоянное снижение зрения [7].

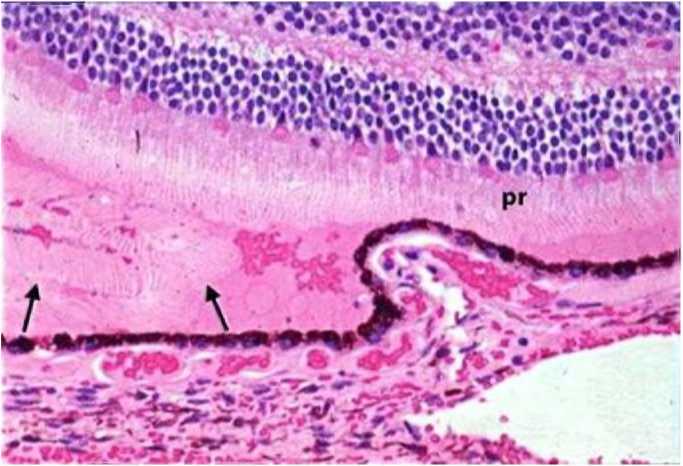

Такая патология, как контузионная ретинопатия по данным авторов встречается в 21,3% случаев. Более классическое название проявления этой патологии в макулярной области - берлиновский отёк сетчатки, названное в честь немецкого офтальмолога R.Berlin, впервые описавшего этот феномен в 1873 году. Клинически данная патология проявляется в виде участков светлого или белесоватого помутнения сетчатки, иногда образуя обширные области. По своей морфологической природе причиной данного феномена является повреждение наружных отделов сетчатки, в частности набухание нервных волокон и отростков мюллеровских клеток, отщепление наружных сегментов фоторецепторов от внутренних сегментов фоторецепторов с образованием скоплений, внутриклеточные повреждения клеток пигментного эпителия [2] (Рисунок 1).

Таким образом, нарушается вертикальная направленность организациинаружных сегментов фоторецепторов. Несмотря на распространённое традиционное название -берлиновский отёк сетчатки, помутнение и деколорация сетчатки связаны именно с повреждением фоторецепторов, а не наличием отёка, так как отсутствуют гистологические данные о интраретинальном накоплении жидкости при контузии глаза [3].

Рисунок 1.

Систологический препарат сетчатки: стрелками указаны скопления оторванных наружных сегментов фоторецепторов, обозначение рг - участок неповреждённой сетчатки

(Lee's Ophthalmic Histopathology, Fiona Roberts, Chee Koon Thum; Springer-Verlag London 2014., ув. x250) ' ' '

Возможными проявлением контузионной ретинопатии, описанным в литературе может быть полнослойный ретинальный некроз, влекущий за собой отслойку сетчатки или формирование сквозного макулярного отверстия [1].

Специальное лечение контузионной ретинопатии пока не разработано, и, по мнению ряда авторов не требуется. Тем не менее, показано дальнейшее наблюдение. Некоторые исследователи рекомендуют применение осмотерапии, назначение витаминов группы В, а также препараты, улучшающие репаративные процессы [2, 4].

По данным различной литературы разрывы сетчатки возникают в диапазоне от 2,0% до 10% случаев. Генез возникновения разрывов может быть разным: в одних случаях это тракционные воздействия стекловидного тела, в других случаях это происходит при серьезных деформациях в момент травмы, а также разрывы могут возникать при субретинальных кровоизлияниях [2, 5].

Большинство периферических разрывов сетчатки в эксперименте Weidental и Schepens на свиных глазах возникали за счет быстрого экваториального распространения силовой волны, которая вызывала скручивание и растяжение склеры, во время чего стекловидное тело и сетчатка отрывались от пигментного эпителия [4].

Различают клапанные, дырчатые разрывы, встречается отрыв сетчатки от зубчатой линии. Размер разрывов различен, вплоть до гигантских.

Лечение травматических разрывов сетчатки, как правило, лазерное, но также могут производиться полостные или склеропластические операции, а также их комбинации [7]. = _

Частным видом разрывов сетчатки является макулярный разрыв. Для того, чтобы понять один из возможных механизмов следует учитывать особенности строения макулы: недостаток опорных элементов от внутренних слоев сетчатки, отсутствие сосудистых элементов. Учитывая плотный контакт с задней гиалоидноймембраной стекловидного тела, разрыв происходит в момент распространения силовой волны и сотрясения заднего полюса [1, 6].

Травматические макулярные разрывы имеют склонность к спонтанному регрессу, тем не менее считается, что витрэктомия может улучшить функциональные результаты. В любом случае, необходимы дополнительные методы исследования для наблюдения за динамикой состояния пациента [7].

Травматическая отслойка сетчатки возникает в 1,4-4,2% случаев повреждения глазного яблока. Принято выделять раннюю или первичную, и позднюю или вторичную отслойку сетчатки при травме глаза [2, 3].

Причиной первичной отслойки может быть отрыв сетчатки от зубчатой линии в 43,1% или образование одиночных дырчатых разрывов 33,1% [6]. Также может служить причиной данного состояния субретинальное кровоизлияние или резкая гипотония глаза вследствие травмы. Вторичная отслойка может возникнуть в результате тракций стекловидного тела или разрывов сетчатки [2]. Лечениетравматической отслойки сетчатки хирургическое, выбор тактики лечения зависит от каждого конкретного случая.

Список литературы Клинические проявления травмы глаза

- Бойко Э. В., Шамрей Д. В. Органосохранная хирургия при тяжелой травме глаза//Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. – 2011. – Т. 6. – №. 3. – С. 105-110.

- Закирходжаева Д. А., Тошпулатова А. З. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ КАТАРАКТА У ДЕТЕЙ//Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 117-121.

- Курбанова З. Р. ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ //Re-health journal. – 2020. – №. 3-2 (7). – С. 126-128.

- Парманкулова Ю. Д. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕТИНОБЛАСТОМЫ//Re-health journal. – 2020. – №. 3-2 (7). – С. 115-120.

- Сангаева Л. М. и др. Лучевая диагностика травм глаза и структур орбиты //Вестник рентгенологии и радиологии. – 2007. – Т. 2. – С. 60-4.

- Сыдиков А. А. и др. РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЁНОЧНОГО БИОПОКРЫТИЯ «NOVACEL ZIYO» В ТЕРАПИИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГЛАЗ //Re-health journal. – 2020. – №. 3-2 (7). – С. 136-145.

- Хошимова Д. Х., Кахарова Д. М., Мадаминхужаева Д. К. К. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ХИРУРГИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРА ARGON ПРИ ГЛАУКОМЕ //Re-health journal. – 2022. – №. 1 (13). – С. 100-102.

- Черватюк М. И., Мищенко А. Н. Травма глаза //Аллея науки. – 2019. – Т. 3. – №. 12. – С. 318-322.