Клинический случай липосаркомы забрюшинного пространства

Автор: Мимоход Артур Артурович, Бутенко А.В., Знаменский А.А., Грибунов Ю.П., Сапегина О.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188690

IDR: 140188690 | УДК: 616-006.3.04:616.381

Текст статьи Клинический случай липосаркомы забрюшинного пространства

УДК: 616-006.3.04:616.381

A CLINICAL CASE OF LIPOSARCOMA OF RETROPERITONEAL

Пациентка Ю. 1967 г.р., находилась на стационарном лечении в хирургическом отделении с 10.01.2017 года по 19.01.2017 года.

Клинический диагноз после гистологического исследования: высокодиф- ференцированная липосаркома забрюшинного пространства справа.

Из анамнеза: пациентка ежегодно проходила диспансеризацию в поликлинике, выполнялись УЗИ брюшной полости, на которых патологии не обнаруживалось. Опухоль пациентка обнаружила сама, около месяца назад. Обследована у терапевта. УЗИ ОБП от 03.12.16 – диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, хронический калькулёзный холецистит. УЗИ почек от 03.12.16 – в забрюшинном пространстве, позади почек определяется образование повышенной эхогенности, гигантских размеров, занимающее преимущественно правую половину живота. При УЗ-ангиографии без чётких признаков васкуляризации. КФС от 05.12.16 – эндоскопическая картина подслизистого образования восходящей ободочной кишки, очаговых воспалительных изменений сигмовидной кишки. ФЭГДС от 05.12.16 – картина подслизистого образования антрального отдела желудка. МСКТ ОБП от 07.12.16 – объёмное образование забрюшинного пространства, требующее морфологической верификации (образование надпочечника? Вне-органное образование? Липосаркома?).

Госпитализирована для дообследования в ФГБУ ЦКБ УДП РФ в декабре 2016 года.

Выполнена пункционная биопсия новообразования (биопсийное исследование № 15895 от 23.12.2016) – два столбика ткани представленных небольшим количеством зрелых липоцитов различного размера и участками фиброзной ткани. Морфологическая картина подозрительна в отношении липосаркомы, однако достоверно высказаться о диагнозе не представляется возможным в связи с малым объемом материала.

Госпитализирована в ФГБУ ЦКБ УДП РФ для планового оперативного лечения. При поступлении: общее состояние относительно удовлетворительное, температура тела 36,6° С. Сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Питание нормальное. Отеков нет. Лимфоузлы не увеличены. Костно-суставная система без патологии. Система органов дыхания: дыхание через нос – свободное, число дыханий – 16 в мин. Форма грудной клетки нормостеническая. Перкуторный звук над легочными полями легочный. Аускуль-тативно дыхание везикулярное. Хрипы не выслушиваются. Сердечно-сосудистая система: пульс частота 76 уд. в мин., удо-

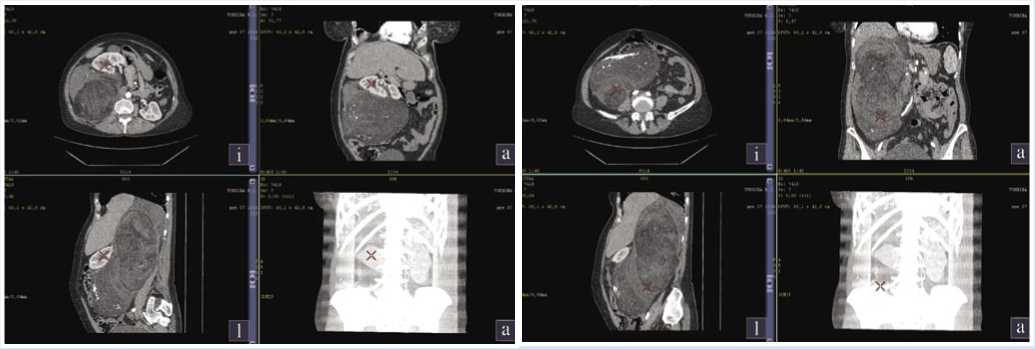

Рис. 1. КТ органов брюшной полости: объемное образование в забрюшинном пространстве, смещающее органы брюшной полости

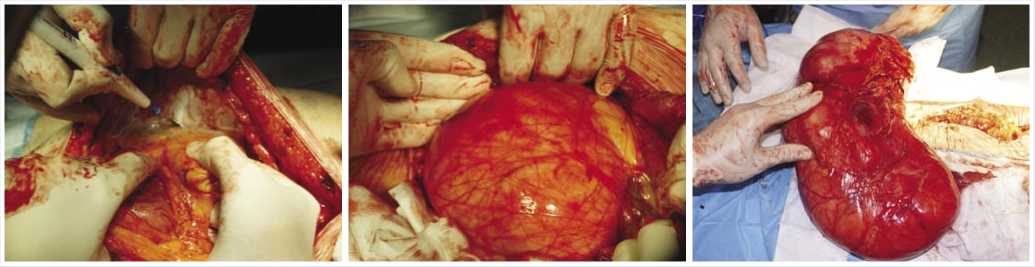

Рис. 2. Ход операции

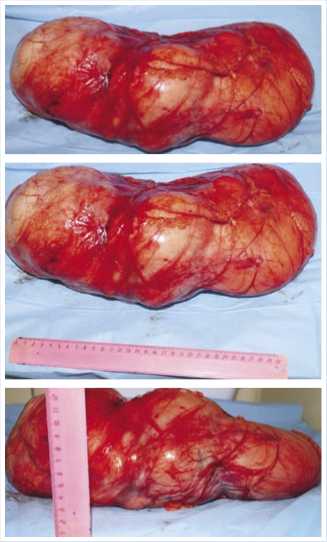

Рис. 3. Внешний вид образования после удаления

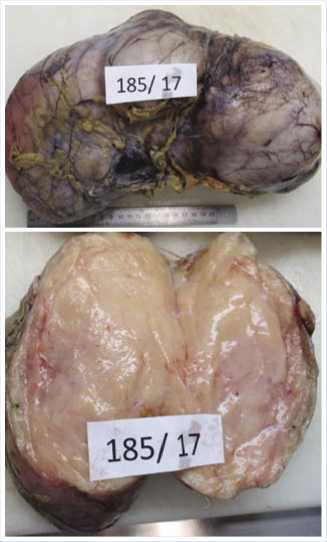

Рис. 4. Вид на разрезе

влетворительного наполнения, ритмичный. А/Д: правая рука – 120 / 80 мм рт. ст; левая рука – 120 / 80 мм рт. ст. Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца ясные. Шумы не выслушиваются. Язык влажный, чистый. Живот не вздут, асимметричен, участвует в акте дыхания. Пе-

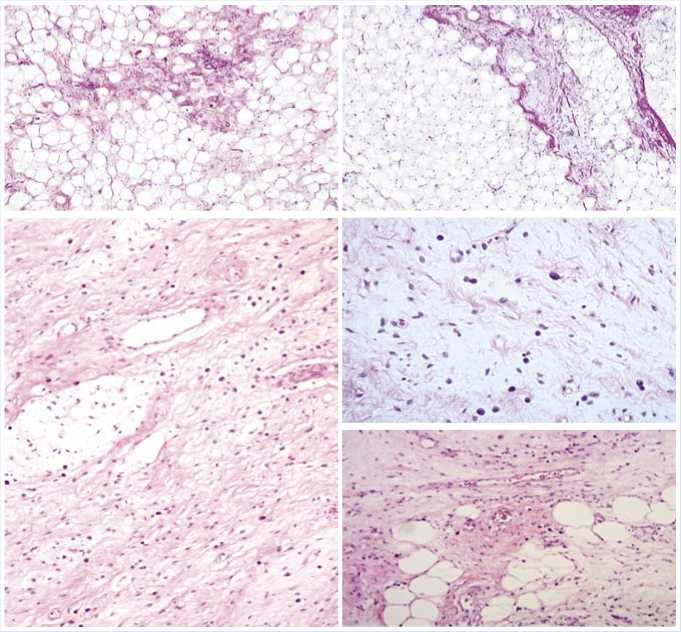

Рис. 5. Микроскопическая картина данного образования: липомоподобный, склерозирующий и миксоидный компоненты, низкая клеточность и низкая митотическая активность

ристальтика обычной звучности. При пальпации живот мягкий, безболезненный, в правых отделах пальпируется образование больших размеров (от правого подреберья, до входа в малый таз), частично подвижное, безболезненное. Перитониальные симптомы отрицательные. Физиологические отправления в норме. Дизурии нет. Газы отходят.

12.01.17 г. в плановом порядке выполнена операция: лапаротомия, удаление опухоли забрюшинного пространства справа.

Протокол операции:

Под наркозом выполнена срединная лапаротомия. В брюшной полости незначительный спаечный процесс в нижних и средних отделах, свободной жидкости нет. Объемных образований на париетальной и висцеральной брюшине нет. Визуально и пальпаторно патологии со стороны печени, желудка, тонкого и толстого кишечника не выявляется. Правее нижней полой вены пальпируется плотное образование 35 х 15 х 13 см, расположенное забрюшинно – от нижней поверхности печени до входа в малый таз.

Интраоперационный диагноз: Опухоль забрюшинного пространства справа.

Продольным рассечением брюшины правого бокового канала вскрыто забрюшинное пространство. Опухоль в плотной капсуле, без признаков инфильтративного роста. Тупо и остро опухоль выделена от окружающих тканей, при этом, установлено, что имеется интимное прилегание опухоли к правому надпочечнику. Питающие сосуды опухоли взяты на зажимы, пересечены и перевязаны. Произведена частичная резекция правого надпочечника. Опухоль удалена. Гемостаз путём прошивания и перевязки отдельных сосудов и ткани правого надпочечника.

Биопсийное исследование № 185 от 13.01.2017.

Макроописание : объемное плотно-эластическое образование в тонкой фиброзной капсуле размерами 35 х 15 х 13 см, массой 4125 гр, на разрезах представлено дряблой желтой тканью сального вида, с участками серого цвета, более плотной консистенции.

Микроописание: образование неоднородное по строению, на большем протяжении представлено полями жировой ткани (адипоциты различного размера с очаговой атипией ядер),

Земляной В.П., Сигуа Б.В., Гуржий Д.В., Семин Д.С., Никифоренко А.В., Несвит Е.М.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИО-МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ и солидными полями волокнистых структур с очагами миксоматоза и рассеянным небольшим количеством полиморфных гиперхромных клеток с небольшим количеством митозов. Опухоль окружена фиброзной капсулой.

Заключение: высокодифференцированная липосаркома забрюшинного пространства размерами 35 х 15 х 13 см, степень злокачественности по трехуровневой системе FNCLCC – G1 (степень дифференцировки – 1 балл, 4 митоза на 10 полей зрения – 1 балл, некрозов нет – 0 баллов, 1+1+ 0 = 2 балла), Low-grade (низкая степень злокачественности) по двухуровневой системе TNM.

Послеоперационный период протекал гладко.

Получала лечение: режим, диета, Кетонал 2,0 в/м 3 р/д; Омез 20 мг 2 р/д.

Швы сняты на 7 сутки, послеоперационные раны зажили первичным натяжением.

По решению консилиума – в дополнительном лечении не нуждается. УЗИ брюшной полости через 3 месяца, далее каждые 6 месяцев, контроль КТ органов брюшной полости каждые пол года.

Заключение: приводимое клиническое наблюдение показывает относительно редкую форму липосаркомы с забрюшинным расположением и стремительным ростом. Обращает на себя внимание тот факт, что ежегодное прохождениие диспансерного осмотра и выполнение УЗИ органов брюшной полости, не всегда совпадают с началом и прогрессированием заболевания. В данном клиническом случае выполнено оперативное лечение в адекватном объёме и приемлемые сроки от начала заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИО-МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Земляной В.П., Сигуа Б.В., Гуржий Д.В., Семин Д.С., Никифоренко А.В., Несвит Е.М.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург УДК: 616.342:616.13-001.35-07-089

DIAGNOSTIC FEATURES AND SURGICAL TREATMENT OF DUODENUM ARTERIOMESENTERIC COMPRESSION OF THE DUODENUM

Zemljanoj V.P., Sigua B.V., Gurzhij D.V., Sjomin D.S., Nikiforenko A.V., Nesvit E.M.

Синдром верхней брыжеечной артерии (ВБА) или артерио-мезенте-риальная компрессия двенадцатиперстной кишки (ДПК) является редким заболеванием, обусловленным сдавлением горизонтальной ветви ДПК ВБА, вследствие чего развивается хроническое нарушение дуоденальной прохо- димости. Впервые это патологическое состояние было описано в 1842 году австрийским патологоанатомом профессором Carl Freiherr von Rokitansky, а более детально синдром был изучен D.P. Wilkie, который в 1927 году обобщил собственный опыт лечения 75 пациентов. По различным литературным данным, артерио-мезентери-альная компрессия ДПК приводит к развитию хронического нарушения дуоденальной проходимости (ХНДП) в 3,0-17,0% случаях, хотя диагностируется лишь в 0,3% наблюдений, а летальность может достигать 33,0%.

В основе механизма развития заболевания лежит компрессия горизонтальной ветви ДПК между абдоминальным отделом аорты и отходящей от него под острым углом ВБА. Нередко к этому приводит недостаточное количество жировой ткани брыжейки и забрюшинного пространства, выполняющее каркасную функцию верхне-мезентериальных сосудов, что встречается, как правило, у астеников. В норме угол отхождения ВБА от аорты колеблется от 38 до 60 градусов. В случаях, когда угол отхождения ВБА от аорты составляет менее 28 градусов, правомочно говорить о сосудистом генезе ХНДП. Кроме того, данное состояние может быть вызвано аномальным развитием артерии, наличием дополнительных сосудов, выраженным лордозом, висцероптозом, нередко возникающим после значительной потери массы тела, слабостью мышц передней брюшной стенки, оперативным лечением деформирующих заболеваний позвоночника, а также высоким отхождением или короткой по длине связкой Трейтца. Всё это вызывает риск развития непроходимости сдавленного участка ДПК, с последующим развитием грубых органических изменений. Клиническое проявление ХНДП компрессионного генеза заключается в чувстве быстрого насыщения, ощущении тяжести в эпигастрии, тошноте, болевом синдроме в верхних отделах живота, постоянной рвоте, вследствие чего у пациентов формируется страх перед приемом пищи, что в свою очередь приводит к нарушению пищевого поведения вплоть до анорексии.

Пациент К., 25 лет обратился в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. Мечникова 29.11.2016 г. с жалобами на боли в эпигастральной области и левом подреберье, чувство тошноты, рвоту после каждого приема пищи, независимо от ее объема и характера, общую слабость и потерю массы тела на 15 кг в течение года. Из анамнеза заболевания выяснилось, что с 2011 года пациент стал отмечать наличие тошноты, рвоты, чувство тяжести в эпигастрии после приема пищи, в последующий год наблюдалось прогрессивное снижение массы тела (в 2012 г. m~65 кг.). Неоднократно обследовался, проходил лечение в различных клиниках . Так, по данным рентгенографии желудочно-кишечного тракта с контролем пассажа бариевой взвеси от 2014 г. отмечалось снижение моторно-эвакуаторной функции желудка, ДПК, висцероптоз (увеличенный в