Клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению аневризмы корня и восходящего отдела аорты и аневризмы инфраренального отдела аорты

Автор: Шумаков Д.В., Зыбин Д.И., Ващенко А.В., Ларьков Р.Н., Агафонов Е.Г., Попов М.А., Донцов В.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 1 (75), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одним из наиболее сложных и быстро развивающиеся направлений в сердечно-сосудистой хирургии является хирургия аорты. В последние годы активно развивается хирургия сочетанной патологии аорты, а также реконструктивная хирургия корня аорты и аортального клапана. Сегодня, при аневризме восходящего отдела аорты с аортальной недостаточностью и отсутствии морфологических изменений створок аортального клапана стараются прибегать к различным вариантам клапан-сохраняющих операций. Достигнутый прогресс в эндоваскулярных видах лечения патологии аорты позволил снизить операционную смертность и улучшить долгосрочные результаты лечения аневризм брюшного отдела аорты.Клиническая характеристика пациента. В изложенном клиническом случае, учитывая общую тяжесть состояния пациентки и высокие риски симультанной операции, была выбрана тактика двухэтапного оперативного лечения. Первым этапом протезирование восходящего отдела аорты с сохранением нативного клапана, вторым этапом - эндоваскулярное лечение инфраренального отдела аорты.Заключение. Данная работа демонстрирует успешный клинический опыт мультидисциплинарного подхода к двухэтапному лечению пациентки с аневризмой корня и восходящего отдела аорты с недостаточностью аортального клапана и аневризмой инфраренального отдела аорты.

Аневризма корня и восходящего отдела аорты, аневризма инфраренального отдела аорты, эндоваскулярная хирургия, кардиохирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/142229622

IDR: 142229622 | УДК: 616.12-089.84 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2021.1.111-117

Текст научной статьи Клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению аневризмы корня и восходящего отдела аорты и аневризмы инфраренального отдела аорты

Introduction. One of the most complex and rapidly developing areas in cardiovascular surgery is aortic surgery. In recent years, surgery for combined aortic pathology, as well as reconstructive surgery of the aortic root and aortic valve, has been actively developing. Today, with aneurysm of the ascending aorta with aortic insufficiency and the absence of morphological changes in the aortic valve flaps, they try to resort to various options of valve-preserving operations. The progress achieved in endovascular treatment of aortic pathology has reduced operational mortality and improved the long-term results of treatment of abdominal aortic aneurysms.

Clinical characteristics of the patient. In the described clinical case, taking into account the general severity of the patient's condition and the high risks of simultaneous surgery, the tactics of two-stage surgical treatment were chosen. The first stage is prosthetics of the ascending aorta with the preservation of the native valve, the second stage is endovascular treatment of the infrarenal aorta.

Conclusion. This work demonstrates the successful clinical experience of a multidisciplinary approach to the two-stage treatment of a patient with aneurysm of the root and ascending aorta with aortic valve insufficiency and aneurysm of the infrarenal aorta.

Введение сосудистой хирургии. История оперативных вмешательств прошла несколько этапов: от попыток использования под

Хирургия восходящей аорты и аортального клапана яв- ручных средств в целях уменьшения выраженности порока ляется одним из наиболее сложных разделов в сердечно- до развития реконструктивной хирургии корня аорты и аортального клапана и внедрения в практику рентгенэн-доваскулярных техник.

Эндоваскулярное лечение аневризм аорты является одним из самых быстро развивающихся методов лечения в сосудистой хирургии. Два последние десятилетия данный вид лечения играет важную роль в арсенале сосудистого хирурга, и зачастую рассматривается в качестве первичного лечения пациентов с аневризмы брюшной аорты инфраренальной локализации при технической возможности ее выполнения.

Первой в истории успешной операцией с сохранением аортального клапана, при аневризме корня аорты, можно считать операцию Дэвида [1]. В 1989 г. T.E. David впервые выполнил и в 1992 году подробно описал технику данного вида хирургического вмешательства [2]. T. David и C. Feindel предложили протезировать аорту с сохранением аортального клапана у пациентов с аневризмой восходящей аорты, расширением фиброзного кольца аортального клапана при сохраненных створках. У данной категории больных операция Дэвида эффективно восстанавливает функцию аортального клапана в случае аортальной недостаточности [3]. В 1996 г. T. David назвал данную операцию «реимплантация аортального клапана» [4]. Реимплантация аортального клапана по Дэвиду широко представлена в зарубежной литературе как эффективная операция с хорошими ближайшими и отдаленными результатами [5, 6].

В течение двадцати лет T. David et аl., выполнили 330 операций по разработанной методике. В своем исследовании авторы отмечали низкую госпитальную летальность (1%), высокую выживаемость (72%) и свободу от реоперации в 96% случаев [7].

В зависимости от степени поражения различных структур корня аорты выделяют пять методик операции David. Операция David I сводится к иссечению стенок дилатированной аорты с синусами Вальсальвы, а створки клапана на комиссурах подшиваются внутри протеза, с последующей реимплантацией устьев коронарных артерий в просвет протеза. Данная методика дополнительно стабилизирует фиброзное кольцо аортального клапана, за счет фиксации протеза к выводному тракту левого желудочка. В 1995 году T. David с M.H. Yacoub опубликовали метод David–Yacoub, который была необходим пациентам с расширением синусов Вальсальвы, без расширения фиброзного кольца аортального клапана. В 1996 году T. David предложил методику David III, которая заключается в дополнительном укреплении фиброзного кольца аортального клапана. Методики David IV и David V, в зависимости от разницы диаметра фиброзного кольца аортального клапана и диаметром проксимального протеза — 4 и 8 мм, соответственно, заключаются в восстановлении синотубулярного гребня двумя протезами различного диаметра для корня и тубулярной части аорты.

Клиническая характеристика пациента

Пациентка Н., 68 лет. Из анамнеза: с 2010 года страдает гипертонической болезнью с максимальными цифрами АД

180/110 мм рт. ст. В 2017 году при обследовании выявлено расширение восходящего отдела аорты до 4,0 см. В 2019 году отметила ухудшение состояния, когда появилась одышка при минимальной физической нагрузке, тупые боли в эпигастрии. Пациентка была направлена на консультацию в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

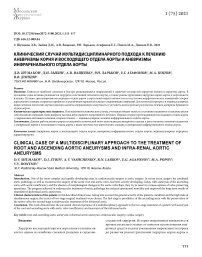

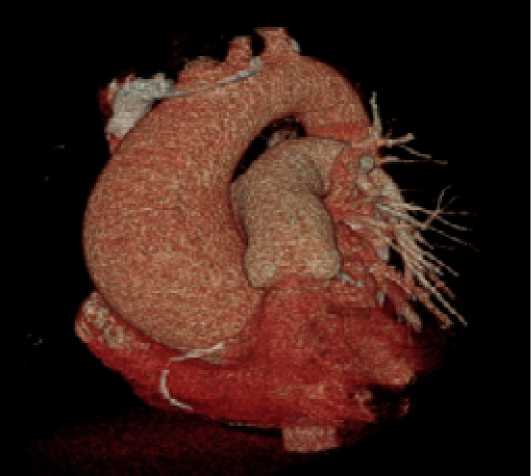

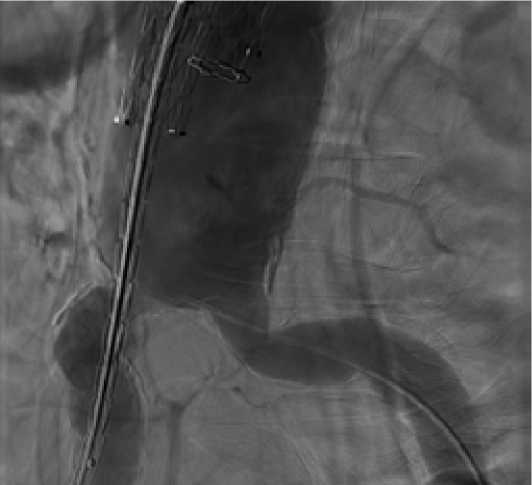

При амбулаторном обследовании и проведении инструментальных методов исследования, включая мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) (рис. 1, 2), был поставлен предварительный диагноз: Аневризма корня и восходящего отдела аорты (рис. 1). Аневризма инфраренального отдела аорты (рис. 2).

При выполнении МСКТ грудного и брюшного отделов аорты с контрастированием выявлена аневризма восходящего отдела (5,1 см) (рис. 1) и инфраренального отдела (6,0 см) (рис. 2) аорты без признаков расслоения.

Рис. 1. Аневризма восходящего отдела аорты

С данным диагнозом в марте 2020 года пациентка была госпитализирована в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, отделение кардиохирургии для взрослых, для дополнительных обследований и определения дальнейшей тактики лечения.

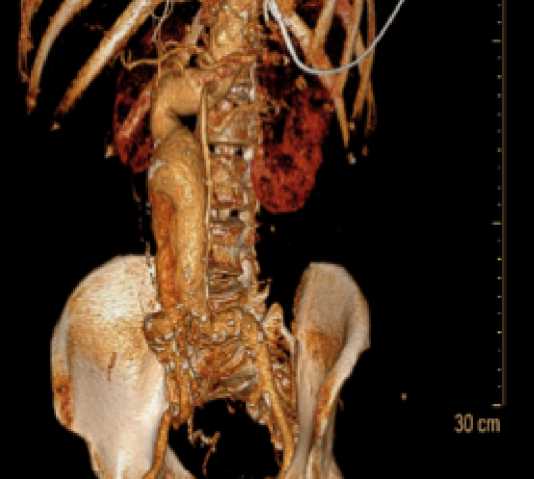

На рентгенограмме органов грудной клетки — аорта расширена в восходящем отделе, развернута, уплотнена (рис. 3).

По данным УЗИ брюшного отдела аорты: УЗ признаки истинной аневризмы инфраренального отела брюшной аорты с пристеночным тромбозом.

При эхокардиографии — аневризматическое расширение корня аорты (5,2 см), восходящего отдела аорты (4,9 см). Аортальная недостаточность 2,5 ст. Увеличение левого предсердия. Левый желудочек умеренно увеличен. Гипертрофия миокарда ЛЖ. ФВ 58%. КДО 151 мл.

Рис. 2. Аневризма инфраренального отдела аорты

Рис. 3. Расширение и ротация восходящего отдела аорты

Рис. 4. Неизмененные створки аортального клапана

Рис. 5. Выделенные устья коронарных артерий

Принято решение о двухэтапном хирургическом лечении. Первым этапом планировалось выполнить протезирование восходящего отдела аорты, вторым этапом — эндоваскулярное лечение инфраренального отдела аорты.

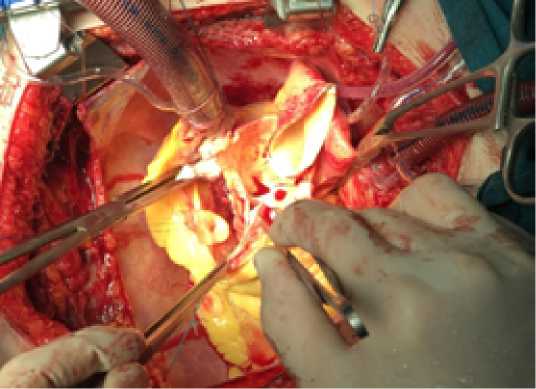

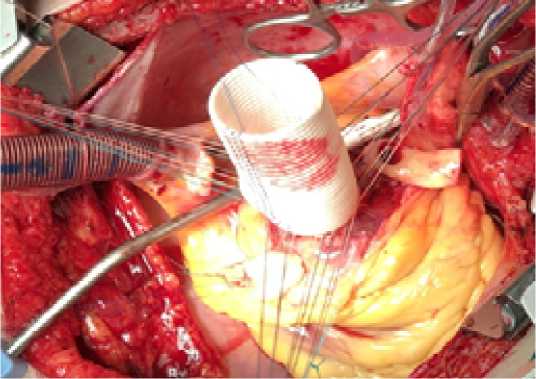

Пациентке первым этапом была выполнена операция — протезирование восходящей аорты протезом «Intergrard-28» с реимплантацией аортального клапана по методике Дэвид I с раздельной реимплантацией устьев коронарных артерий.

Операция выполнена по принятой в клинике методике. Интраоперационно выявлено расширение аорты за счет синусов Вальсальвы до 5,5 см и восходящего отдела до 5,0 см. При ревизии аортального клапана (рис. 4) — створки не изменены, подвижные, фиброзное кольцо расширено.

Рис. 6. Протезирование восходящей аорты с реимплантацией аортального клапана по методике Дэвид I

Рис. 7. Реимплантация устьев коронарных артерий в сосудистый протез

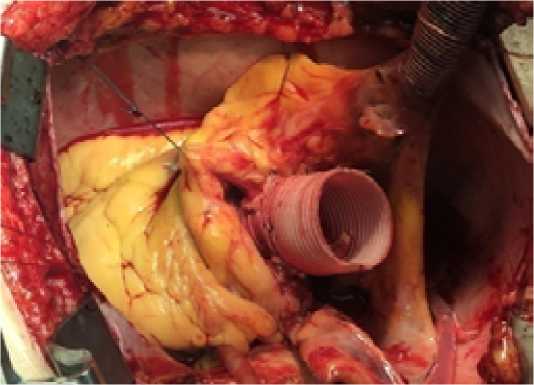

Рис. 8. Дистальный анастомоз протеза с аортой, конечный вид

Время ИК составило 202 мин., время окклюзии аорты — 163 мин. Ранний послеоперационный период протекал гладко.

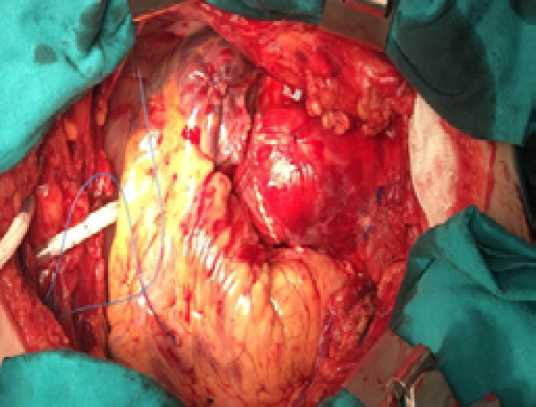

Данные послеоперационного МСКТ грудного отдела аорты представлены на рисунке 9.

По результатам эхокардиографии — протезирование восходящей аорты 2,8 см, функция реимплантированного аортального клапана не нарушена, регургитация I ст. ФВ 68%. КДО 83 мл.

На восьмые сутки после операции пациентка выписалась в удовлетворительном состоянии.

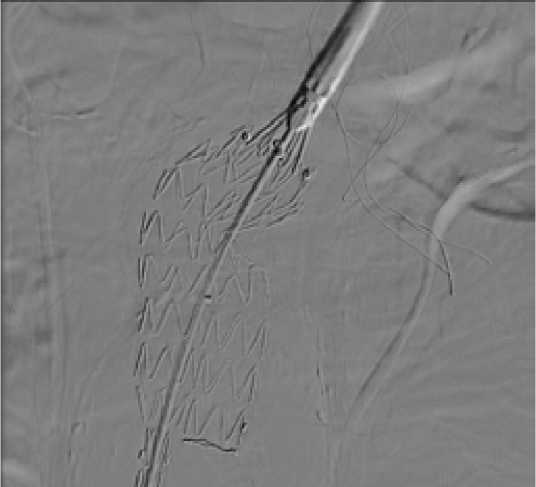

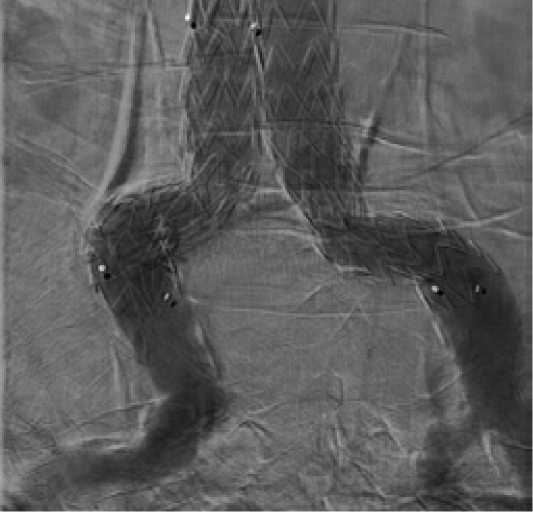

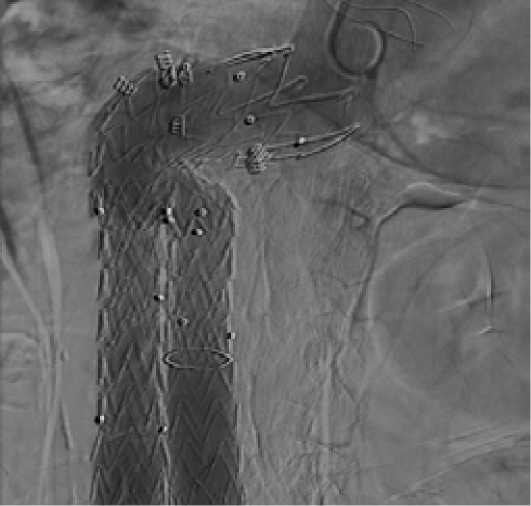

Через 6 месяцев после первого этапа лечения пациентка поступила в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского для проведения второго этапа лечения. В плановом порядке пациентке выполнена операция: Имплантация стента-графта

(Endurant II) в инфраренальный отдел аорты и подвздошные артерии. На снимках: в инфраренальном отделе аорта расширена (рис. 10), сильно извита, обе общие подвздошные артерии расширены (рис. 11).

Рис. 9. Состояние после операции Дэвид I

Рис. 10. Инфраренальный отдел аорты

Из-за особенностей анатомии брюшной аорты (выраженной извитости в инфраренальном отделе), с целью профилактики развития эндоликов в послеоперационном периоде, выполнена эндофиксация проксимального края тела стент-графта девятью эндофиксаторами. На контрольных снимках стент-графт проходим, признаков контрастирования за пределами стент-графта не выявлено (рис. 13, 14).

Рис.11. О бщие подвздошные артерии

аневризмой корня и инфраренального отдела аорты. В нашем клиническом случае, учитывая общую тяжесть состояния пациента и высокий риск симультанной операции, была выбрана тактика двухэтапного оперативного лечения. Учитывая аневризму корня и восходящего отдела аорты, с неизмененными створками аортального клапана, первым этапом выполнено протезирование восходящего отдела аорты с сохранением нативного клапана, что, во-первых, является более физиологичной операцией, во-вторых, исключает применение варфарина в послеоперационном периоде и значимо снижает риск кровотечения и других осложнений, связанных с приемом варфарина у возрастных пациентов, при выполнении второго этапа лечения. По данным литературы, послеоперационная летальность при плановой резекции аневризм брюшной аорты варьирует от 1 до 8% [8], когда при эндоваскулярном протезировании брюшного отдела аорты — менее 1% [9]. В связи с этим вторым этапом выполнено эндоваскулярное лечение инфраренального отдела аорты.

Рис. 12. Основная часть стент-графта системы «Endurant II»

Рис. 13. Окончательный вид имплантированного стент-графта (фронтальный вид)

Заключение

На четвертые суки после операции в удовлетворительном состоянии пациентка выписана под наблюдением врачей поликлиники по месту жительства.

Обсуждение

Данная работа отображает клинический опыт мультидис-циплинарного подхода к двухэтапному лечению пациентки с

Актуальность проблемы лечения аневризм восходящего и брюшного отделов аорты обусловлена большим числом осложнений у данной категории больных, что ухудшает результаты хирургического лечения.

В данном клиническом случае видна важность мультидис-циплинарного подхода к двухэтапному лечению пациентов с аневризмой корня и восходящего отдела аорты, недостаточностью аортального клапана и аневризмой инфраренального отдела аорты и отражает большую значимость персонализированного подхода к тактике лечения таких пациентов в условиях многопрофильного стационара.

Рис. 14. Окончательный вид имплантированного стент-графта (сагитальныйй вид)

Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg., 2012, 15, рр. 456–461. https://doi. org/10.1093/icvts/ivs252

Список литературы Клинический случай мультидисциплинарного подхода к лечению аневризмы корня и восходящего отдела аорты и аневризмы инфраренального отдела аорты

- Комаров Р.Н., Каравайкин П.А., Мурылёв В.В. История реконструктивной хирургии аорты и аортального клапана. Патология кровообращения и кардиохирургия, 2017, № 21(3S), рр. 45-60.

- David T., Ivanov J., Armstrong S., Feindel C., Webb G. Aortic valvesparing operations in patients with aneurysms of the aortic root or ascending aorta. Ann. Thorac. Surg., 2002, Nov.; No. 74 (5), рр. 1758-1761. DOI: 10.1016/S0003-4975(02)04135-8

- Birks E.J., Webb C., Child A., Radley-Smith R., Yacoub M.H. Early and long-term results of a valve-sparing operation for Marfan syndrome. Circulatio, 1999, No. 100 (19 Suppl.), рр. II29-II35. DOI: 10.1161/01.cir.100.suppl_2.ii-29

- David T.E. Remodeling the aortic root and preservation of the native aortic valve. Oper. Tech. Card. Thorac. Surg., 1996, No. 1 (1), рр. 44-56. DOI: 10.1016/S1085-5637(07)70080-3

- David T.E., Armstrong S., Maganti M., Colman J., Bradley T.J. Longterm results of aortic valve-sparing operations in patients with Marfan syndrome. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2009, No. 138 (4), рр. 859-864. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2009.06.014

- De Oliveira N.C., David T.E., Ivanov J., Armstrong S., Eriksson M.J., Rakowski H., Webb G. Results of surgery for aortic root aneurysm in patients with Marfan syndrome. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2003, No. 125 (4), рр. 789-796. DOI: 10.1016/S1010-7940(00)00379-1

- David T.E., David C.M., Feindel C.M., Manlhiot C. Reimplantation of the aortic valve at 20 years. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2017, No. 153, рр. 232-238. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2016.10.081

- Hirsch A.T., Haskal Z.J., Hertzer N.R. et al. ACC/AHA 2005 practice guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery. Circulation, 2006, No. 113, рр. 463-654. DOI: 10.1161/Circulationaha.106.174526

- Perreas K., Samanidis G., Michalis A. et al. Outcomes after ascending aorta and proximal aortic arch repair using deep hypothermic circulatory arrest with retrograde cerebral perfusion: analysis of 207 patients. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg., 2012, No. 15, рр. 456-461. DOI: 10.1093/icvts/ivs252