Клинический случай рубцующегося пемфигоида

Автор: Моррисон А.В., Моисеев А.А., Яндутова М.В., Моисеева Ю.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рубцующийся пемфигоид - хронический буллезный дерматоз аутоиммунной природы, поражающий преимущественно слизистые оболочки ротовой полости и конъюнктивы. Относится к редким дерматозам и в основном наблюдается у лиц женского пола старше 60 лет. Приведен разбор клинического случая рубцующегося пемфигоида у женщины.

Доброкачественный пемфигоид, пемфигоид слизистых оболочек, рубцующийся пемфигоид, хронический слизисто-кожный дерматит kogoi

Короткий адрес: https://sciup.org/149135607

IDR: 149135607 | УДК: 616.5-006.38-08

Текст научной статьи Клинический случай рубцующегося пемфигоида

-

1 Введение. Рубцующийся пемфигоид (син.: доброкачественный пемфигоид слизистых оболочек, хронический пемфигоидный слизисто-кожный дерматит Kogoi, слизисто-синехиальный атрофирующий буллезный дерматит Lortat — Jacob) — хронический буллезный дерматоз аутоиммунной природы, поражающий преимущественно слизистые оболочки ротовой полости и конъюнктивы. В то же время в процесс могут быть вовлечены слизистые оболочки гортани, трахеи, пищевода, носа и гениталий [1–3]. Кожный покров вовлекается в процесс лишь в четверти случаев [4]. Относясь к редким дерматозам, в основном наблюдается у лиц женского пола старше 60 лет [1, 3].

Патогенетически рубцующийся пемфигоид (РП) характеризуется линейным отложением IgG, IgA и/или СЗ-компонентов комплемента в зоне базальной мембраны, которые индуцируют повреждение межклеточных соединений эпителия слизистых и/или кожи [5, 6]. Многие эпителиальные компоненты базальной мембраны были идентифицированы как потенциальные мишени при РП. Основными из них являются: ВР180, ВР230, коллаген XVII и VII типов, ламинин-5, ламинин-6. Для больных с исключительным поражением конъюнктивы характерно обнаружение главным образом антител к β4-интегрину, при оральной форме РП — к α6-интегрину [7].

Первые клинические проявления РП конъюнктивы соответствуют симптомам одно- или двустороннего неспецифического конъюнктивита, больных беспокоит слезотечение, светобоязнь. Образование при этом субэпителиальных пузырей с серозным содержимым, эрозий и фиброзных изменений слизистой в началь-

ном периоде заболевания часто не так просто зафиксировать. В результате повторных высыпаний рубцовые изменения приводят к сморщиванию конъюнктивы, появлению рубцовых сращений между бульбарной конъюнктивой и слизистой век, развиваются трихиаз и заворот век, сужение глазной щели и ограничение подвижности глазного яблока. Прогрессирование фиброза приводит к гибели бокаловидных клеток и, как следствие, к уменьшению слезоотделения. К наиболее тяжелым последствиям РП глаз относят прободение роговицы и слепоту [1, 8, 9].

При поражении слизистой оболочки ротовой полости на видимо неизмененном или гиперемированном фоне появляются пузыри с напряженной покрышкой, заполненные серозным или геморрагическим содержимым. После вскрытия пузырей формируются малоболезненные, не склонные к периферическому росту эрозивные дефекты, которые быстро эпители-зируются, изредка оставляя после себя поверхностные рубцы. Локализация высыпаний разнообразна: мягкое нёбо, миндалины, слизистая оболочка щек и десны (десквамативный гингивит) [4, 10]. Более редкими локализациями патологического процесса при РП являются слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевыводящих путей и гениталий. Рубцевание в этих органах приводит к атрофическому риниту со сращениями между перегородкой носа и раковинами, стриктурам гортани, пищевода, кишечника, ануса, уретры. Возможно развитие фимоза у мужчин и сращения малых половых губ у женщин [1–2, 11].

Диагностика РП основана на выявлении клинических признаков заболевания, данных цитологического исследования, гистологии и реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Симптом Никольского отрицательный. В мазках-отпечатках со дна эрозий клетки Тцанка не обнаруживаются. Патоморфоло- гически определяется субэпидермальный пузырь и лейкоцитарный инфильтрат в дерме. Линейное отложение антител класса IgG, IgA и С3-компонента комплемента в зоне базальной мембраны может быть обнаружено методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) в образцах пораженной слизистой оболочки или кожи. Реакция непрямой иммунофлюоресценции (НИФ) позволяет выявить циркулирующие в крови антитела к компонентам базальной мембраны, причем более чувствителен данный метод при расщеплении исследуемого биоптата 1М раствором натрия хлорида, что дает возможность дифференцировать антигены в зависимости от расположения на базальной мембране на эпидермальные и дермальные [12].

Терапевтическая стратегия, согласно рекомендациям Первого международного консенсуса по пемфигоиду слизистых оболочек, состоит в разделении пациентов на две клинические категории: «пациенты низкого риска» (больные с поражением только полости рта или полости рта и кожи) и «пациенты высокого риска» — имеющие поражение хотя бы одной из следующих областей: слизистая оболочка глаз, носоглотки, пищевода, гортани, гениталий.

Лечение первой группы пациентов начинают с дапсона в суточной дозировке 50–200 мг или с низкой дозы системных глюкокортикостероидов (СГКС): преднизолон 0,5мг/кг в сутки. Если положительный эффект от проводимой терапии не достигнут, то к схемам лечения могут быть добавлены иммуносупрессивные препараты, такие как азатиоприн 100– 150 мг в сутки или микофенолат мофетил 1 г в сутки.

Более агрессивным является стартовый план лечения «пациентов высокого риска». Он предполагает назначение более высоких доз СГКС (преднизолон из расчета 1-1,5мг/кг в сутки) вместе с циклофосфамидом 1-2 мг/кг в сутки или азатиоприном 1-2 мг/кг в сутки. Для пациентов с быстрым прогрессированием заболевания предпочтительной является комбинация СГКС с циклофосфамидом, поскольку он обладает быстрым терапевтическим эффектом. В качестве альтернативы может быть использована монотерапия дапсоном в дозе 50–200 мг в сутки. Есть данные об эффективности микофенолата мофетила (35-45мг/кг в сутки), метотрексата (12,5-22,5мг в неделю), циклоспорина (100–250 мг в сутки), блокаторов ФНОа (ритуксимаб 375 мг/м21 раз в 4 недели) [13].

Собственное клиническое наблюдение. Больная Ф 56 лет обратилась на консультацию в клинику кожных и венерических болезней СГМУ с жалобами на наличие высыпаний на веках и конъюнктиве, отек и покраснение в области высыпаний, сухость, чувство инородного тела в глазах, светобоязнь, снижение остроты зрения. Кроме того, на слизистой оболочке ротовой полости пациентка отмечает высыпания, сопровождающиеся болезненными ощущениями, усиливающимися при приеме пищи.

В ходе сбора анамнеза выяснено, что около года назад, без видимой на то причины, пациентка отметила появление двустороннего покраснения и отека век и конъюнктивы, светобоязни и слезотечения. Консультирована офтальмологом по месту жительства. С диагнозом «острый неуточненный блефа-роконъюнктивит» получала амбулаторное лечение препаратами интерферона (капли офтальмоферон) по 2 капли 3 раза в сутки в конъюнктивальный мешок в течение двух недель — без эффекта, с последующей отменой лекарственного средства и назначением топических ГКС в комбинации с антибактери- альными препаратами (капли софрадекс) по 2 капли 4 раза в сутки в течение 10 дней — с временным улучшением. Патологический процесс принял рецидивирующий характер, при обострении которого пациентка самостоятельно использовала капли со-фрадекс с целью купирования островоспалительных явлений. В последнее время беспокоит сухость, ощущение «песка» в глазах и снижение остроты зрения.

Около трех месяцев назад впервые на слизистой оболочке внутренней поверхности левой щеки появились болезненные эрозии ярко-красного цвета. После безуспешной самостоятельной терапии (полоскания отваром ромашки) пациентка обратилась к стоматологу по месту жительства. По поводу герпетического афтозного стоматита получала системную противовирусную терапию препаратом ацикловир по 200 мг 5 раз в сутки и наружную обработку очагов раствором метиленового синего 3 раза в сутки в течение 10 дней. При повторном осмотре, учитывая отсутствие положительной динамики, консультирована дерматологом, которым был назначен системный противовирусный препарат валацикловир по 500 мг 3 раза в сутки 7 дней и местное орошение ротовой полости раствором мирамистина. Однако на фоне проводимой терапии положительной динамики не отмечалось: высыпания распространились на слизистую оболочку правой щеки и мягкого неба. С целью уточнения диагноза пациентка направлена на консультацию в клинику кожных и венерических болезней СГМУ.

Аллергологический анамнез: не отягощен. Наличие наследственных заболеваний: отрицает. Вредных привычек нет. Из сопутствующей патологии: артериальная гипертензия I стадии, риска 2 (период спонтанной нормотензии), хронический гастродуоденит, стадия ремиссии.

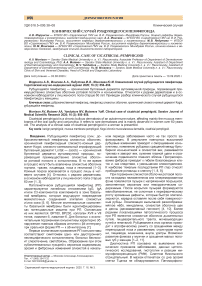

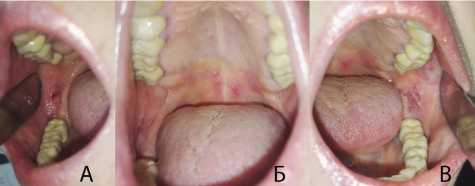

Клиническая картина на момент обращения: патологический процесс носит островоспалительный характер и локализован на конъюнктиве (преимущественно правого глаза) и слизистой оболочке полости рта (рис. 1, 2). Конъюнктива гиперемирована, отмечается инъекция сосудов, глазная щель сужена за счет выраженного отека век. При осмотре нижнего свода конъюнктивального мешка отмечается его укорочение и частичный симблефарон, отсутствие роста ресниц в области рубцовых изменений. На фоне

Рис. 1. Поражения в области глаз до лечения

Рис. 2. Поражения слизистой полости рта до лечения: А — правая щека; Б — задняя стенка глотки;

В — мягкое нёбо

Рис. 3. Поражения глаз на 7-е сутки терапии

Рис. 4. Поражения слизистой полости рта на фоне лечения: А — правая щека; Б — задняя стенка глотки;

В — мягкое нёбо неизмененной слизистой оболочки внутренней поверхности щек и мягкого нёба имеются множественные эрозивные дефекты, неправильной формы, ярко-розового цвета, от 2 до 4 мм в диаметре. Симптом Никольского отрицательный.

При исследовании мазков-отпечатков со дна эрозий клетки Тцанка не обнаружены.

Принимая во внимание хроническое прогрессирующее течение заболевания, отсутствие успеха от противовирусной терапии и нестойкий эффект от наружных комбинированных ГКС, клинические проявления дерматоза и данные лабораторного обследования, пациентке выставили диагноз: «рубцующийся пемфигоид». В качестве местного лечения назначены топические ГКС: капли глазные дексаметазон 0,1 % в правый глаз по 1 капле 4 раза в сутки, в левый — по 1 капле 2 раза в сутки, аппликации гидрокортизоновой мази 1 % на очаги слизистой оболочки полости рта 2–3 раза в сутки. С учетом сопутствующей гипертензии в качестве системной терапии назначен дапсон в дозе 200 мг/сут.

Клиническая картина на 7-й день терапии: отек век и гиперемия конъюнктивы менее выражены, сохраняется инъекция сосудов. Отмечается эпителизация эрозивных дефектов на слизистой оболочке ротовой полости, единичные нежные рубчики (рис. 3, 4).

Заключение. Таким образом, данное клиническое наблюдение представляет интерес для практикующих врачей-дерматологов, окулистов, стомато- логов, поскольку в силу редкой распространенности РП затруднена своевременная диагностика заболевания, позволяющая предупредить развитие серьезных последствий рубцевания, способных приводить к инвалидизации пациентов.

Список литературы Клинический случай рубцующегося пемфигоида

- Rodionov AN, Zaslavskiy DV, Sydikov AA. Clinical Dermatology: An illustrated guide for doctors. 2th ed. Moscow: GEOTAR-Media, 2019; 712 p. Russian (Родионов А. Н., Заславский Д. В., Сыдиков А. А. Клиническая дерматология: иллюстр. рук-во для врачей. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; 712 с.).

- Mashkilleyson LN. Private Dermatology. Moscow: Medit-sina, 1965; p. 343-6. Russian (Машкиллейсон Л. Н. Частная дерматология. М.: Медицина, 1965; с. 343-6).

- Adaskevich VP, Kozin VM. Skin and Venereal Diseases: Tutorial. Moscow: Meditsinskaya Literatura, 2006; p. 338-41. Russian (Адаскевич В. П., Козин В. М. Кожные и венерические болезни: учеб. рук-во. М.: Мед. лит-ра, 2006; с. 338-41).

- Ivanov OL. Skin and Venereal Disease: Directory. Moscow: Meditsina, 2007. Russian (Иванов О. Л. Кожные и венерические болезни: Справочник. М.: Медицина, 2007).

- Rashid KA, Gurcan HM, Ahmed AR, et al. Antigen specificity in subsets of mucous membrane pemphigoid. J Invest Dermatol 2006; 126: 2631-6.

- Zakka LR, Reche P, Ahmed AR. Role of MHC Class II genes in the pathogenesis of pemphigoid. Autoimmun Rev 2011; 11 (1): 40-7.

- Chan LS. Ocular and oral mucous membrane pemphigoid (cicatricial pemphigoid). Clin Dermatol 2012; 30 (1): 34-7.

- Babushkin AE, Kudoyarova KI, Israfilova GZ. A case of cicatricial conjunctival pemphigoid. Russian Ophthalmo-logical Journal 2016; 9 (3): 81-4. Russian (Бабушкин А. Э., Кудоярова К. И., Исрафилова Г. З. Случай рубцующего пемфигоида конъюнктивы. Российский офтальмологический журнал 2016; 9 (3): 81-4.

- Ahmed M, Zein G, Khawaja F, Foster CS. Ocular cicatricial pemphigoid: pathogenesis, diagnosis and treatment. Prog Retin Eye Res 2004; 23: 579-92.

- Paltsev MA, Potekaev NN, Kazantseva IA, et al. Clinical and morphological diagnostics of skin diseases: Atlas. Moscow: Meditsina, 2004. Russian (Пальцев М. А., Потекаев Н. Н., Казанцева И. А. и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи: Атлас. М.: Медицина, 2004).

- Sawicka K, Baraniak J, Michalska-Jakubus M, et al. Mucous membrane pemphigoid as a cause of acute dysphagia — an endoscopic study. Prz Gastroenterol 2015; 10 (4): 247-9.

- Kamaguchi M, Iwata H. The Diagnosis and Blistering Mechanisms of Mucous Membrane Pemphigoid. Front Immunol 2019; 10: 34.

- Chan LS, Ahmed AR, Anhalt GJ, et al. The First International Consensus on Mucous Membrane Pemphigoid Definition: Diagnostic Criteria, Pathogenic Factors, Medical Treatment, and Prognostic Indicators. Arch Dermatol 2002;138 (3): 370-9.