Клинический случай успешного эндоваскулярного лечения поражения ствола левой коронарной артерии с использованием техники DK-Crush под контролем оптической когерентной томографии

Автор: Сапожников С.С., Бессонов И.С., Зырянов И.П.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 1 т.37, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай успешного эндоваскулярного лечения пациента с истинным бифуркационным поражением ствола левой коронарной артерии (ЛКА) с использованием техники DK-CRUSH. Описаны технические аспекты выполнения бифуркационного стентирования под контролем оптической когерентной томографии (ОКТ). Приведен обзор современного состояния проблемы выбора оптимальной техники эндоваскулярного лечения пациентов с истинным поражением ствола ЛКА.

Ишемическая болезнь сердца, ствол левой коронарной артерии, dk-crush, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/149140015

IDR: 149140015 | УДК: 616.132.2-089.86-072.1-073.756.8

Текст научной статьи Клинический случай успешного эндоваскулярного лечения поражения ствола левой коронарной артерии с использованием техники DK-Crush под контролем оптической когерентной томографии

По современным данным, с 2010 по 2019 гг. в Российской Федерации имело место увеличение количества ежегодно выполняемых операции прямой реваскуляризации миокарда в 3,6 раза [1]. Основной вклад в рост количества операций внесли чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ). Так, количество операции коронарного шунтирования (КШ) за 10 лет увеличилось всего в 1,4 раза, а ЧКВ – в 4,8 раза. Соотношение ЧКВ и КШ в структуре операций прямой реваскуляризации миокарда на данный момент составляет 86,3 и 13,7% соответственно [2]. Изменение паритета в пользу ЧКВ произошло, несомненно, благодаря использованию современных стентов с лекарственным покрытием (СЛП), которые значительно улучшили клинические результаты лечения пациентов с различными формами ишемической болезни сердца (ИБС) [3, 4]. Это обстоятельство послужило поводом для возможности лечения пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии (ЛКА) методом ЧКВ. При этом следует подчеркнуть, что большинство поражений в стволе ЛКА распространяются на дистальные отделы артерии и имеют бифуркационный характер [5, 6]. Следует отметить, что результаты эндоваскулярного лечения бифуркационных поражений ствола ЛКА демонстрируют более скромные результаты в сравнении с ЧКВ на изолированном поражении тела или устья ствола ЛКА [7]. Более того, техники с одним имплантируемым стентом в область нестволового бифуркационного поражения показывали лучшие клинические результаты по сравнению с более сложными двухстентовыми техниками [8]. Тем не менее при вмешательстве на стволе одно- и двухстен-товые техники показывают противоречивые результаты [9–11]. В свою очередь, техники бифуркационного стентирования постоянно развиваются и появляются новые с целью улучшения клинических результатов лечения пациентов со сложным бифуркационным поражением ствола ЛКА. По этой причине выбор наилучшей методики все еще остается предметом дискуссий.

Цель: продемонстрировать опыт успешного эндоваскулярного лечения пациента с бифуркационным поражением ствола ЛКА с использованием техники DK-CRUSH под контролем оптической когерентной томографии.

Клинический пример

Пациент Р., 69 лет, 16.04.2021 г. поступил в Тюменский кардиологический научный центр с жалобами на слабость, разнохарактерные боли в левой половине грудной клетки, связанные с умеренной физической либо психоэмоциональной нагрузкой. Больной отмечал, что постоянно принимает β-блокаторы, сартаны, инсулины, аторвастатин, аспирин.

Диагноз при поступлении: Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия напряжения, ФК III. Постинфарктный кардиосклероз. Состояние после транслюминальной баллонной ангиопластики правой коронарной артерии со стентированием (2006, 2018 гг.). Состояние после транслюминальной баллонной ангиопластики передней межжелудочковой артерии со стентированием (2018 г.). Артериальная гипертония, стадия III, степень 3, риск 4 (очень высокий). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I. ФК II (NYHA). Сахарный диабет 2-го типа. Целевой уровень гликированного гемоглобина менее 6,5%. Кисты обеих почек. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Хроническая болезнь почек (ХБП) С 3 а. Дислипидемия.

Проведены инструментальные методы исследования. Эхокардиография (ЭхоКГ): Атеросклероз аорты, склероз створок аортального клапана без ограничения его открытия. Размеры полостей не изменены. Дисфункция атриовентрикулярных клапанов, гемодинамически незначимая. Незначительная гипертрофия миокарда базального отдела межжелудочковой перегородки (12 мм). Гипокинез нижне-базальных сегментов миокарда левого желудочка (ЛЖ). Глобальная сократительная функция ЛЖ в покое удовлетворительная. Фракция выброса ЛЖ – 62%.

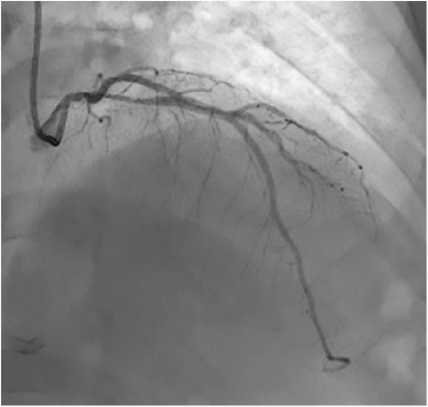

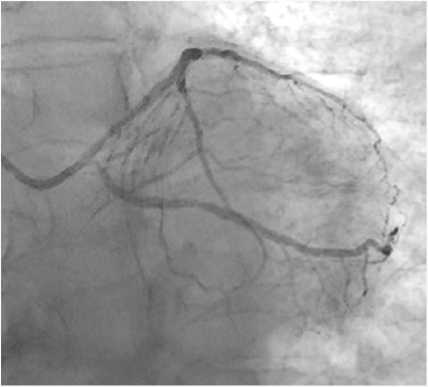

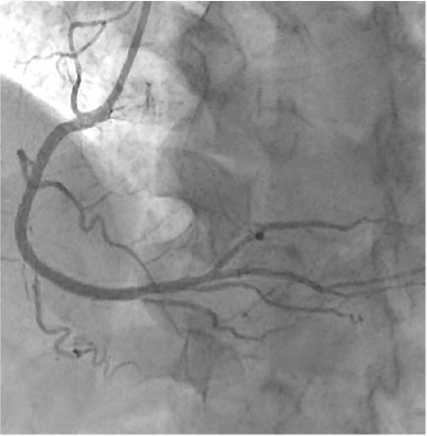

Для верификации ишемии миокарда была выполнена стресс-ЭхоКГ с чреспищеводной электрокардиостимуляцией. При проведении пробы были выявлены зоны нарушения локальной сократимости ЛЖ в локализации передней и боковой стенок ЛЖ. Учитывая положительный стресс-визуализирующий тест, пациенту показана и выполнена коронароангиография (КАГ). По данным КАГ, у пациента правый тип коронарного кровообращения. Выявлено стенотическое поражение дистального отдела ствола ЛКА (60%) с переходом на переднюю межжелудочковую артерию (ПМЖА) и огибающую артерию (ОА) – истинное бифуркационное поражение ствола ЛКА (классификация по Medina 1.1.1) (рис. 1, 2). Также в ПМЖА визуализирована неровность контуров в ранее установленном стенте. В ОА визуализированы незначительные (до 30%) поражения проксимального и дистального сегментов. Ранее имплантированный стент в правой коронарной артерии без признаков рестеноза, в дистальном сегменте артерии стеноз 30% (рис. 3).

Рис. 1. Левая коронарная артерия Fig. 1. Left coronary artery

Рис. 2. Левая коронарная артерия Fig. 2. Left coronary artery

Рис. 3. Правая коронарная артерия

Fig. 3. Right coronary artery

Принимая во внимание жалобы пациента, инструментальные данные и в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ и Европейского общества кардиологов, было принято решение выполнить ЧКВ ствола ЛКА [12, 13].

Техника оперативного эндоваскулярного вмешательства

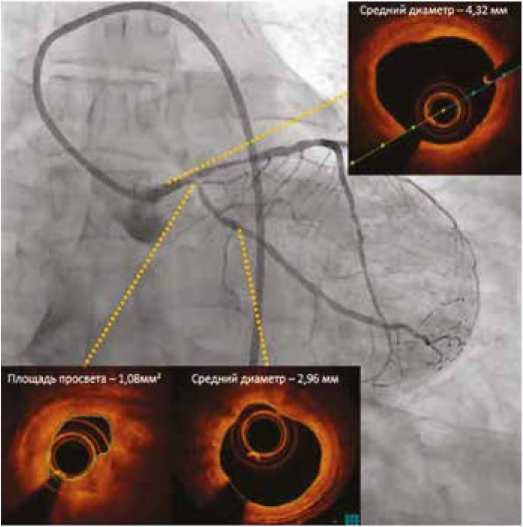

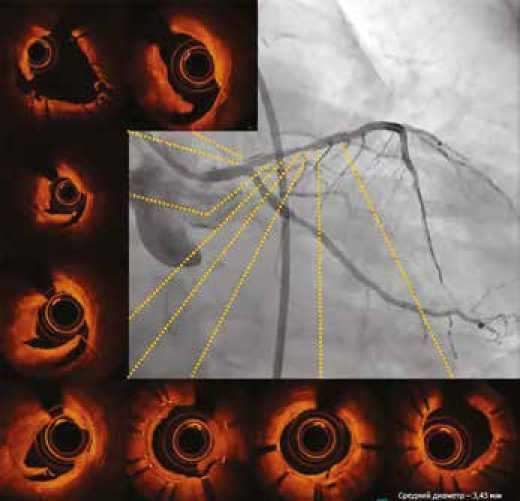

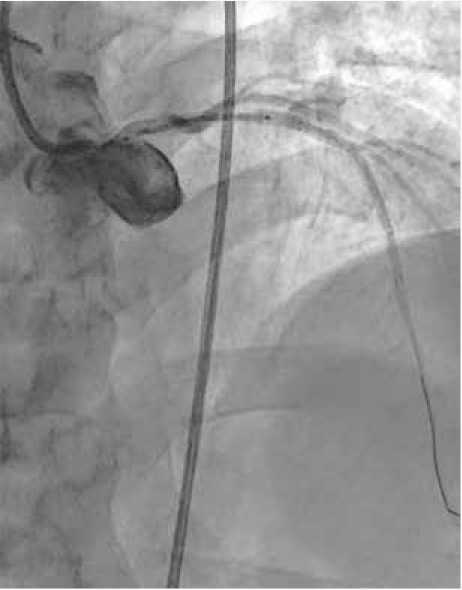

Для возможности использования катетера с большим просветом был выбран бедренный артериальный доступ. На фоне стандартной антикоагулянтной нагрузки в дозе 100 ЕД гепарина на 1 кг массы тела проводниковый катетер JL-4 диаметром 7 Fr. был установлен в устье ствола ЛКА. Два гидрофильных коронарных проводника были проведены до дистальных отделов ПМЖА и ОА. Далее была выполнена оптическая когерентная томография (ОКТ) ОА и ствола ЛКА. По данным ОКТ, был подтвержден бифуркационный характер поражения ствола ЛКА. Также было определено, что в ОА максимальное стенозирование просвета локализовано в области устья, где остаточная площадь просвета составила 1,08 мм2. Диаметр ОА дистальнее области поражения составил 2,96 мм, диаметр неизмененного сегмента ствола ЛКА – 4,32 мм, длина поражения – 17 мм (рис. 4). В соответствии с полученными данными и с учетом необходимой частичной протрузии стента из ОА в ствол ЛКА был выбран стент 3,0 × 20 мм. Впоследствии по коронарному проводнику, проведенному в ПМЖА, дистальнее области бифуркации ствола ЛКА подведен баллонный катетер 3,5 × 20 мм. По коронарному проводнику, проведенному в ОА в область стеноза, позиционирован с частичной протрузией в ствол ЛКА стент с лекарственным покрытием (СЛП) 3,0 × 20 мм. Стент имплантирован давлением 14 атм. (рис. 5).

Перед выполнением «CRUSH» дилатации обязательным этапом операции является выполнение контрольной ангиографии с целью обнаружения возможной диссекции на дистальном крае стента. При обнаружении диссекции на этом этапе есть возможность имплантации дополнительного стента для ее прикрытия без технических сложностей и потери времени. В нашем случае на контрольной ангиографии отсутствовала диссекция на дистальном крае стента. Коронарный проводник был извлечен из ОА, выполнена «CRUSH» дилатация давлением 12 атм. Затем выполнена контрольная ангиография, на которой была визуализирована неокклюзионная диссекция ПМЖА, после чего проведено ОКТ исследование ПМЖА и ствола ЛКА. По данным ОКТ, в ПМЖА визуализирована диссекция после дилатации, диаметр ПМЖА дистальнее области поражения в зоне ранее установленного стента составил 3,43 мм, длина поражения с учетом поражения в стволе ЛКА – 27 мм (рис. 6).

Далее коронарный проводник проведен через проксимальную ячею стента в ОА. На этом этапе следует подчеркнуть, что именно через проксимальную ячею стента следует проводить коронарный проводник ввиду того, что проведение коронарного проводника через дистальную ячею стента может спровоцировать замятие стента в просвет артерии во время киссинг-дилатации, что существенно затруднит выполнение дальнейших этапов, а также может неблагоприятно отразиться на результатах вмешательства. После того как коронарный проводник был проведен через проксимальную ячею стента, была выполнена киссинг-дилатация ПМЖА (баллонный катетер 3,5 × 20 мм) и ОА (баллонный катетер 3 × 20 мм)

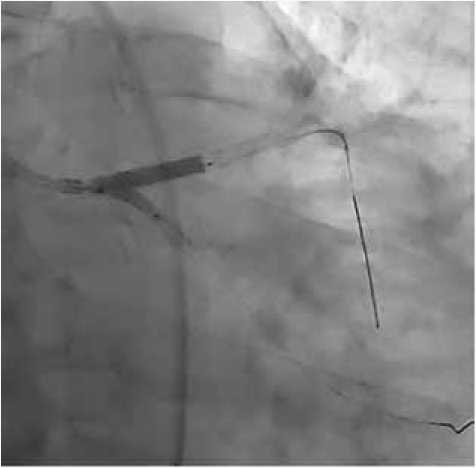

давлением 12 атм. Затем к месту стеноза ствола ЛКА с переходом на ПМЖА подведен СЛП 3,5 × 28 мм. Следует подчеркнуть, что позиционирование стента в столе ЛКА необходимо проводить в левой косой краниальной проекции. В этой проекции адекватно визуализируется устье ствола ЛКА, а также проксимальный отдел ПМЖА (рис. 7). В дальнейшем стент имплантирован давлением 12 атм. После этого выполнена проксимальная оптимизация (ПО) ствола ЛКА баллонным катетером 4,5 × 12 мм давлением 12 атм.

Рис. 4. Данные ОКТ ОА и ствола ЛКА

Fig. 4. The optical coherence tomography images of the left circumflex artery and left main coronary artery

Рис. 5. Имплантация стента в огибающую артерию с частичной протрузией в ствол левой коронарной артерии

Fig. 5. The deployment of stent for left circumflex artery stenosis with a small protrusion into the left main coronary artery

Рис. 6. Данные ангиографии и оптической когерентной томографии передней межжелудочковой артерии после проведения «CRUSH» дилатации Fig. 6. The angiography and optical coherence tomography images of the left anterior descending artery after CRUSH dilatation

Рис. 7. Позиционирование стента в стволе левой коронарной артерии

Fig. 7. Stent placement in the left main coronary artery

Рис. 8. Финальная киссинг-дилатация передней межжелудочковой артерии и огибающей артерии

Fig. 8. Final kissing balloon dilatation of the left anterior descending artery and left circumflex artery

Затем коронарный проводник извлечен из просвета ОА и проведен вновь через дистальную ячею стента. Проведение коронарного проводника через дистальную ячею стента перед второй киссинг-дилатацией необходимо для полного покрытия стратами стента области, противоположной карине, во время второй киссинг-дилата-ции. Далее выполнена вторая киссинг-дилатация ПМЖА (баллонный катетер 3,5 × 20 мм) и ОА (баллонный катетер 3 × 20 мм) давлением 12 атм. (рис. 8).

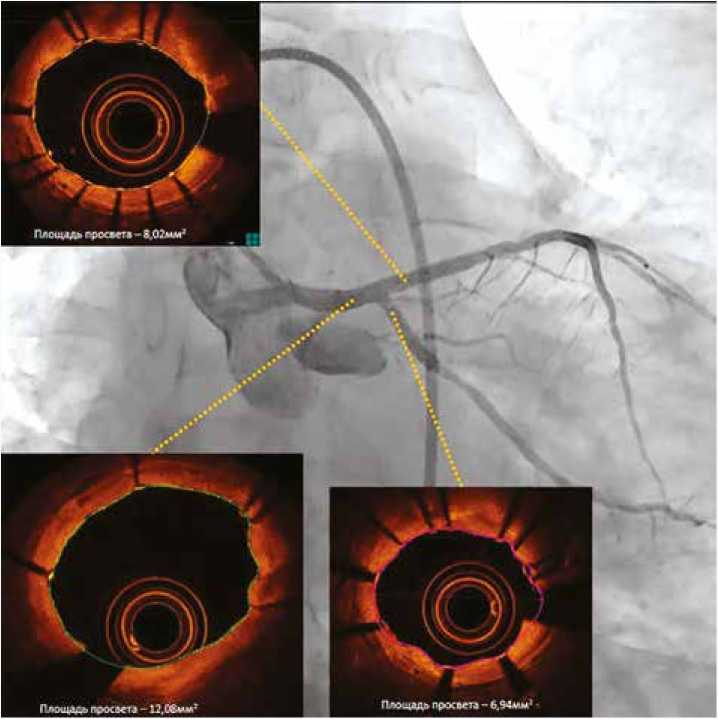

Затем подведен некомплайнсный баллонный катетер 4,5 × 12 мм. После позиционирования баллонного катетера выполнена ПО давлением 12 атм. По нашему мнению, очень важно выполнять вторую ПО несколько проксимальнее карины, поскольку классическая ПО в данном случае может привести к смещению искусственно сформированной карины в просвет боковой ветви, ухудшая результаты вмешательства. Впоследствии получен оптимальный ангиографический результат. По данным ОКТ, аппозиция стентов оптимальна, площадь просвета в стволе ЛКА составила 12,08 мм2 (рис. 9).

Продолжительность вмешательства составила 40 мин, объем контраста 200 мл, total air kerma составила 315 µGy. Пациент был выписан на 3-и сут в удовлетворительном состоянии. Кроме того, на амбулаторном контроле через 6 мес. пациент не отмечал жалоб на стенокардию. Учитывая отсутствие показаний, КАГ не выполнялась.

Рис. 9. Финальный результат вмешательства

Fig. 9. The final result of intervention

Обсуждение

Бифуркационные поражения коронарных артерий разнообразны и весьма вариабельны по таким анатомическим характеристикам, как угол бифуркации, диаметры основной артерии и боковой ветви. Философское суждение «упрощать сложные вещи» было поддержано несколькими клиническими исследованиями, демонстрирующими лучшие клинические результаты одностентовых техник по сравнению с двухстентовыми подходами [8, 14]. Спорным остается вопрос валидности этих данных ко всем двухстентовым техникам, особенно при лечении действительно сложных бифуркационных поражений ствола ЛКА. Так, в ряде клинических исследований техника DK-CRUSH с имплантацией двух стентов значительно снижала частоту нежелательных клинических явлений в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения по сравнению с одностентовыми техниками при истинном бифуркационном поражении коронарных артерий и ствола ЛКА, в частности (Medina 1, 1, 1 или Medina 0, 1, 1) [10, 15]. В свою очередь, в недавно опубликованном исследовании было показано, что одностентовые техники при лечении поражений ствола ЛКА оказались сопоставимы с двухстентовыми по частоте развития неблагоприятных кардиальных событий в отдаленном периоде наблюдения. Однако в этом анализе частота использования техники DK-CRUSH оказалась очень низкой – около 5%, что могло повлиять на результаты исследования [16]. Анализируя представленный клинический случай, очевидно, что у обсуждаемого больного имелось сложное истинное бифуркационное поражение ствола ЛКА, требующее использования двухстентовой техники. Принимая во внимание современные данные, бесспорно, что лидирующие позиции занимает методика DK-CRUSH. Кроме того, важнейшим компонентом успешного эндоваскулярного лечения бифуркацонных поражений ствола ЛКА

Список литературы Клинический случай успешного эндоваскулярного лечения поражения ствола левой коронарной артерии с использованием техники DK-Crush под контролем оптической когерентной томографии

- Алекян Б.Г., Григорьян А.М., Стаферов А.В., Карапетян Н.Г. Рент-генэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в Российской Федерации - 2019 год. Эндоваскулярная хирургия. 2020;7(2S):S5-S230. DOI: 10.24183/2409-4080-2020-7-2S-S5-S230.

- Алекян Б.Г., Григорьян А.М., Стаферов А.В., Карапетян Н.Г. Рент-генэндоваскулярная диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в Российской Федерации - 2020 год. Эндоваскулярная хирургия. 2021;8(S):S5-S248. DOI: 10.24183/2409-4080-2021-8S-S5 -S248.

- Valdes P.J., Akbar H., Kahloon R.A., Diaz M.A. Intracoronary Stents. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021.

- Piccolo R., Esposito G. Device сomparisons in the new-generation drug-eluting stent era: Continued pefinements in stent technology. JACC Cardiovasc. Interv. 2020;13(9):1110-1111. DOI: 10.1016/j. jcin.2020.02.041.

- Stone G.W., Kappetein A.P., Sabik J.F., Pocock S.J., Morice M.C., Pus-kas J. et al. Five-year outcomes after PCI or CABG for left main coronary disease. N. Engl. J. Med. 2019;381(19):1820-1830. DOI: 10.1056/ NEJMoa1909406.

- Makikallio T., Holm N.R., Lindsay M., Spence M.S., Erglis A., Menown I.B. et al. Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in treatment of unprotected left main stenosis (NOBLE): A prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2016;388(10061):2743-2752. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32052-9.

- Wang J., Guan C., Chen J., Dou K., Tang Y., Yang W. et al. Validation of bifurcation DEFINITION criteria and comparison of stenting strategies in true left main bifurcation lesions. Sci. Rep. 2020;10(1):10461. DOI: 10.1038/s41598-020-67369-9.

- Katritsis D.G., Siontis G.C.M., Ioannidis J.P.A. Double versus single stenting for coronary bifurcation lesions: A meta-analysis. Circ. Cardiovasc. Interv. 2009;2(5):409-415. DOI: 10.1161/CIRCINTERVEN-TIONS.109.868091.

- Nasir M., Shafique H.M., Hussain S., Tuyyab F., Aziz S., Khadim R. Percutaneous coronary intervention for left main coronary artery bifurcation lesions: Two-stent versus one-stent strategy for comparison of 6-month MACE. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2020;30(9):894-899. DOI: 10.29271/jcpsp.2020.09.894.

- Chen S.L., Zhang J.J., Han Y., Kan J., Chen L., Qiu C. et al. Double kissing crush versus provisional stenting for left main distal bifurcation lesions: DKCRUSH-V Randomized Trial. J. Am. Coll. Cardiol. 2017;70(21):2605-2617. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.09.1066.

- Kandzari D.E., Gershlick A.H., Serruys P.W., Leon M.B., Morice M.C., Simonton C.A. et al. Outcomes among patients undergoing distal left main percutaneous coronary intervention. Circ. Cardiovasc. Interv. 2018;11(10):e007007. DOI: 10.1161/CIRCINTERVEN-TIONS.118.007007.

- Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ише-мическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. DOI: 10.15829/1560-4071-2020-4076.

- Knuuti J., Wijns W., Saraste A., Capodanno D., Barbato E., Funck-Bren-tano C. et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2020;41(3):407-477. DOI: 10.1093/ eurheartj/ehz425.

- Hildick-Smith D., de Belder A.J., Cooter N., Curzen N.P., Clayton T.C., Ol-droyd K.G. et al. Randomized trial of simple versus complex drug-eluting stenting for bifurcation lesions. The British Bifurcation Coronary Study: Old, new, and evolving strategies. Circulation. 2010;121(10):1235-1243. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.88829.

- Chen X., Li X., Zhang J.J., Han Y., Kan J., Chen L. et al. 3-year outcomes of the DKCRUSH-V Trial Comparing DK crush with provisional stenting for left main bifurcation lesions. JACC Cardiovasc. Interv. 2019;12(19):1927-1937. DOI: 10.1016/j.jcin.2019.04.056.

- Hildick-Smith D., Egred M., Banning A., Brunei P., Ferenc M., Hovas-se T. et al. The european bifurcation club Left Main Coronary Stent study: A randomized comparison of stepwise provisional vs. systematic dual stenting strategies (EBC MAIN). Eur. Heart J. 2021;42(37):3829-3839. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab283.

- Takagi K., Nagoshi R., Kim B.K., Kim W., Kinoshita Y., Shite J. et al. Efficacy of coronary imaging on bifurcation intervention. Cardiovasc. Interv. Ther. 2021;36(1):54-66. DOI: 10.1007/s12928-020-00701-2.

- Kim J.S., Hong M.K., Ko Y.G., Choi D., Yoon J.H., Choi S.H. et al. Impact of intravascular ultrasound guidance on long-term clinical outcomes in patients treated with drug-eluting stent for bifurcation lesions: Data from a Korean multicenter bifurcation registry. Am. Heart J. 2011;161(1):180-187. DOI: 10.1016/j.ahj.2010.10.002.

- Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A., Alfonso F., Banning A.P., Benedetto U. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2019;40(2):87-165. DOI: 10.1093/eurheartj/ ehy394.

- Murasato Y., Mori T., Okamura T., Nagoshi R., Fujimura T., Yamawaki M. et al. Efficacy of the proximal optimization technique on crossover stenting in coronary bifurcation lesions in the 3D-OCT bifurcation registry. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2019;35(6):981-990. DOI: 10.1007/s10554-019-01581-1.