Клинический случай затруднительного определения варианта терапии у пациентки с тромбоэмболией легочной артерии

Автор: Пронин А.Г., Пожидаева Е.А., Мельникова Е.В., Невзорова Ю.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 6 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен клинический случай затруднительной верификации тяжести течения тромбоэмболии легочной артерии и сложности выбора варианта лечения пациентки с этим заболеванием.

Тромбоэмболия легочной артерии, диагностика, эхокардиография, тропонин, стратификация риска ранней смерти, выбор терапии

Короткий адрес: https://sciup.org/143176782

IDR: 143176782 | УДК: 616.127-004.18-28-06 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2020.6.9

Текст научной статьи Клинический случай затруднительного определения варианта терапии у пациентки с тромбоэмболией легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – высоко распространенное жизнеугрожающее заболевание, вызванное окклюзией артерий легких тромбоэмбола-ми из вен большого круга кровообращения [7, 9, 12].

Ежегодная заболеваемость ТЭЛА в мире варьирует от 39 до 115 человек на 100 тыс. населения [1]. В России по данным статистических отчетов Министерства здравоохранения ежегодно регистрируются 35–40 случаев на 100 тыс. человек [4]. Из них от 2,1 % до 6,2 % заканчиваются летально [3, 6].

Одной из причин высокой смертности при ТЭЛА является ее невысокая прижизненная диагностика, а ведь своевременная верификация и проведение адекватной терапии позволяют стабилизировать течение тромботического процесса и, соответственно, уменьшить смертность [5].

Внедрение алгоритма выбора тактики ведения на основании стратификации риска ранней смерти, предложенного экспертами Европейского общества кардиологов, является значительным шагом на пути к снижению летальности у больных ТЭЛА (табл. 1) [2].

Согласно данным критериям, пациентам с нестабильной гемодинамикой (наличием гипотонии или шока длительностью более 15 мин., не обусловленных аритмией или сепсисом), признаками перегрузки правого желудочка и повышенными значениями тропонинов показано проведение тромболитической терапии [1, 2, 10].

При стабильной гемодинамике риск первично определяется как невысокий, чаще всего таким пациентам показано проведение антикоагулянтной терапии. Исключение составляют пациенты промежуточновысокого риска ранней смерти от ТЭЛА, которым возможно проведение тромболитической терапии при условии наличия выраженных признаков перегрузки правых отделов сердца и повреждения миокарда [8].

Порой на принятие решения о варианте лечения отводится немного времени, а клиническая картина и результаты инструментальных исследований не всегда могут соответствовать тяжести состояния, что собственно и затрудняет выбор объема терапии. В качестве примера приводим следующий клинический случай.

Таблица 1. Оценка риска 30-дневной летальности у пациентов с острой ТЭЛА

|

Риск ранней смерти |

Параметры |

Варианты терапии |

||||

|

Шок или гипотония |

Класс III–IV по PESI или sPESI ≥1 |

Признаки дисфункции правого желудочка |

Повышенные сердечные маркеры |

|||

|

Высокий |

+ |

(+) ⁎ |

+ |

(+) ⁎⁎ |

Тромболитическая |

|

|

Промежуточный |

высокий |

– |

+ |

Оба положительны |

Тромболитическая или антикоагулянтная |

|

|

низкий |

– |

+ |

Один или оба положительны |

Антикоагулянтная |

||

|

Низкий |

– |

– |

Оба отрицательны |

Антикоагулянтная |

||

Примечание: ⁎ при шоке\гипотонии их определение не нужно; ⁎⁎ одного позитивного достаточно даже при невысоком PESI.

Пациентка З., 44 года, поступила в стационар 25.10.2020 г. с направительным диагнозом – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). При поступлении предъявляла жалобы на выраженную одышку при минимальной физической нагрузке, головокружение, усиливающееся при смене положения тела, пресинкопаль-ные и синкопальные состояния при ходьбе, жжение в грудной клетке с иррадиацией в обе лопатки, сердцебиение. Повышение артериального давления, инфаркт миокарда в анамнезе отрицает, толерантность к физической нагрузке удовлетворительная, любые хронические заболевания отрицает. Принимает комбинированные оральные контрацептивы (Ярина) около 10 лет. За 7 дней до госпитализации появился отек левой голени, по поводу чего самостоятельно не лечилась, к врачу не обращалась. За 3 дня до госпитализации присоединилась одышка. За 6 часов до госпитализации отметила выраженную слабость, резкое усиление одышки, головокружение, предобморочное и обморочное состояние (длительность до нескольких секунд), рецидивирующее при попытках перейти из горизонтального положения в вертикальное.

При поступлении состояние тяжелое. Телосложение правильное, конституция нормостеническая. Индекс массы тела: 27. Кожный покров нормального цвета и влажности, цианоза нет. Отек левой голени, которая в окружности на 2 см больше правой. Симптомы Мозеса и Хоманса положительны слева. Аускультативно дыхание жесткое, хрипов нет. Частота дыхательных движений 17 в минуту в покое. Сатурация кислорода артериальной крови без оксигенотерапии 98 %. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, шумов нет. Пульс 115 уд./мин., ритмичный. Артериальное давление 125 и 90 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не выступает из-под края реберной дуги.

Анализ крови при поступлении: лейкоциты - 16,51 х 10 9 /л; эритроциты - 4,4 х 10 12 /л, гемоглобин – 92 г/л; тромбоциты –

314 х 10 9 /л; гематокрит - 30,9 %; хлориды -102 ммоль/л; креатинин – 140,2 мкмоль/л; аспартатаминотрансфераза – 49 Ед/л; калий – 5,19 ммоль/л; аланинаминотрансфераза – 49 Ед/л; натрий – 132 ммоль/л, фибриноген – 4,71 г/л; протромбиновый индекс – 84 %; активное частичное тромбопластиновое время – 31,2 с; международное нормализованное отношение – 1,11; протромбиновое время – 14,4 с; тромбиновое время – 14,1 с; тропонин I – 0,039 нг/мл.

Так как пациентка поступила с подозрением на ОНМК, была осмотрена неврологом и выполнена компьютерная томография головного мозга, по результатам которых данных за острую неврологическую патологию не получено. Соответственно, генез синкопального состояния требовал уточнения.

Учитывая наличие отечности левой голени консультирована сердечно-сосудистым хирургом. На основании осмотра и проведенного триплексного сканирования сосудов, у пациентки диагностирован окклюзивный тромбоз глубоких вен голени и подколенной вены слева.

Осмотрена кардиологом. Тяжесть состояния пациентки с высокой вероятностью обусловлена тромбоэмболией легочных артерий с источником из вен левой нижней конечности. Определен комплекс диагностических исследований для верификации данного заболевания, которые были незамедлительно выполнены.

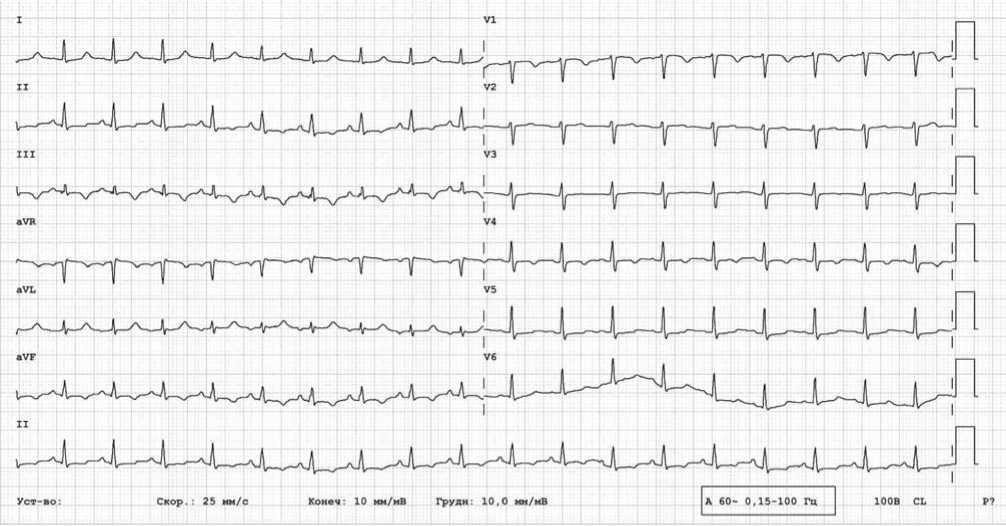

Электрокардиограмма: ритм синусовый с частотой сердечных сокращений 115 уд./мин. Электрическая ось сердца нормально расположена. Депрессия сегмента ST в отведениях III, aVF, V3-V6 до 1 мм, там же отрицательные зубцы Т (рис. 1).

ЭхоКГ: систолическая функция ЛЖ сохранена (фракция выброса – 61 %). Среднее давление в легочной артерии 32 мм рт. ст. Трикуспидальная регургитация 1 ст.

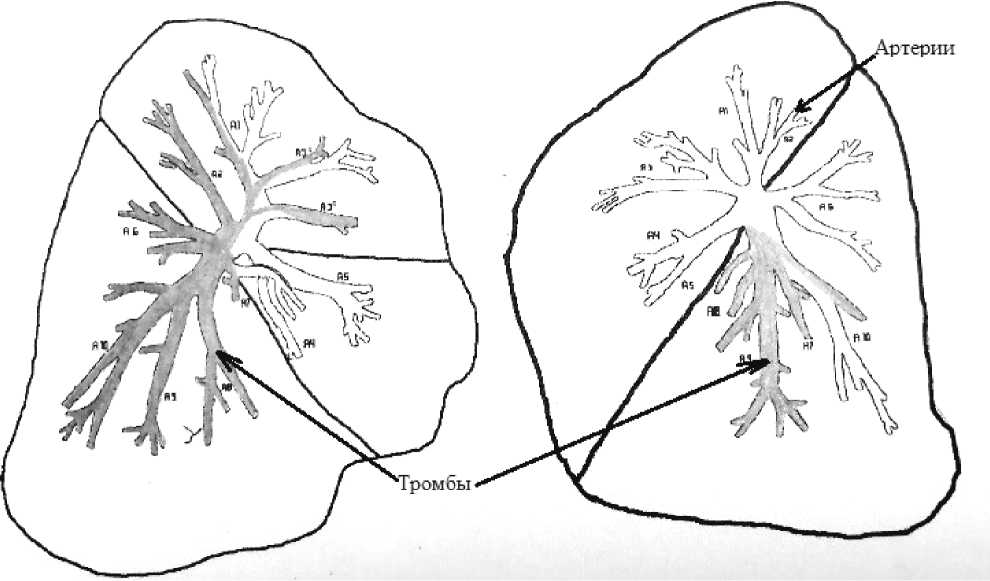

При КТ-ангиопульмонографии с внутривенным контрастным болюсным усилением препаратом Оптирей 350 в дозе 100 мл определяются тромботические мас- сы в нижнедолевых и правой верхнедолевой артериях с распространением на сегментарные (рис. 2). В периферических отделах легких определяются единичные плотные очаги и небольшие участки снижения воздушности (вероятнее всего инфаркт пневмония) в 6 и 10 сегментах справа.

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки с ТЭЛА на момент поступления

Рис. 2. Схема расположения тромботических масс в ветвях легочных артерий по результатам КТ-ангиопульмонографии

Учитывая полученные данные, было установлено, что пациентка переносит ТЭЛА с источником из вен нижних конечностей. Однако не было полной уверенности в ведущей роли данной патологии, так как для гемодинамически значимой ТЭЛА, в общепринятом понимании, не было высокого уровня проксимальной окклюзии легочных артерий (по данным КТ-ангиопульмонографии проксимальный уровень наличия тромботических масс был на уровне долевых артерий), не было признаков перегрузки правых отделов сердца при ЭхоКГ. А наличие на ЭКГ изменений и повышенного тропонина могло свидетельствовать об острейшей фазе инфаркта миокарда. Также необходимо было исключить наличие у пациентки продолжающегося кровотечения, учитывая уровень гемоглобина, и инфекционно-токсического шока, принимая во внимание наличие пневмонии на компьютерной томографии и лейкоцитоза 16,51 х 10 9 /л.

С целью проведения дифферинциаль-ной диагностики, учитывая относительную стабильность пациентки, снижение уровня артериального давления до 90 и 60 мм рт ст. при изменении положения тела длительностью до нескольких секунд, в кратчайшие сроки было проведено следующее обследование.

Электрокардиограмма через 40 мин. после поступления: без динамики.

УЗИ органов брюшной полости и малого таза: свободной жидкости не обнаружено. Признаки множественных кист шейки матки, диффузного аденомиоза, миомы матки. Данных за продолжающееся кровотечение нет.

Анализ крови через 2 часа после поступления: тропонин I – 0,041 нг/мл; Д-димер – 6,16 нг/мл; лейкоциты – 15,33х109/л; эритроциты - 4,3х1012/л, гемоглобин - 81 г/л; тромбоциты - 294х109/л; гематокрит – 28,4 %; фибриноген – 5,19 г/л; протромбиновый индекс – 24 %; активное частичное тромбопластиновое время – 50,2 с; международное нормализованное отноше- ние – 2,99; протромбиновое время – 31 с; тромбиновое время – 68 с; прокальцитони-новый тест – 0,193 нг/мл.

Осмотрена хирургом, данных за желудочно-кишечное кровотечение нет.

Учитывая отсутствие признаков сепсиса, убедительных данных за острый инфаркт миокарда (на ЭКГ нет динамики, тропонин не нарастает), эти заболевания маловероятны. При ЭхоКГ установлена динамика, свидетельствующая о появлении признаков перегрузки правых отделов сердца: появилась дилатация правых камер сердца, с размером правого желудочка (45 мм в 4-х камерной позиции) превышающих размеры левого желудочка, возросла регургитация на трикуспидальном клапане до 3 ст., среднее давление увеличилось до 55 мм рт. ст., зарегистрировано расширение нижней полой вены до 22 мм со снижением ее спадения на вдохе до 10 %.

За время обследования у пациентки дважды отмечались рецидивы пресинко-пального состояния, сопровождавшиеся снижением артериального давления до 80 и 60 мм рт. ст. Учитывая это, а также показатели дополнительной диагностики (результаты ЭхоКГ), которые позволили скорректировать степень тяжести течения заболевания, плюс отсутствие противопоказаний, а именно: стабильный уровень гемоглобина, хотя и сниженный на фоне хронической гинекологической патологии, отсутствие признаков острой хирургической патологии и патологии головного мозга, был выполнен системный тромболизис препаратом актилизе в дозе 100 мг внутривенно в течение двух часов.

На фоне проводимой терапии наблюдалось улучшение состояния пациентки в виде стабилизации гемодинамических показателей, отсутствия рецидивов пресин-копальных и синкопальных состояний, головокружения, уменьшения выраженности одышки, регрессирования болевых ощущений в грудной клетке и сердцебиения.

По результатам контрольных инструментальных исследований на следующие сутки после проведенной тромболитической терапии в динамике также отмечена положительная динамика в виде уменьшения объема тромботическими массами легочных артерий, по данным КТ-ангиопульмонографии легочных артерий (тромботческие массы сохраняются в правой нижнедолевой артерии с распространением на артерии 8–10 сегментов, а также в 2 сегментарной артерии справа и 9 сегментарной артерии слева) и уменьшения выраженности признаков перегрузки правых отделов сердца при ЭхоКГ (камеры сердца не дилатированы, трикуспидальная регургитация отсутствует, среднее давление в легочной артерии 34 мм рт. ст.).

Данный клинический случай интересен тем, что:

-

1. Лишний раз подтверждает трудности диагностики и выбора варианта лечения ТЭЛА. При наличии у пациентки в анамнезе факторов, свидетельствующих в пользу данного заболевания, таких как прием комбинированных оральных контрацептивов, отек левой голени, рецидивирующие пресинкопальные и синкопальные состояния, а также данные лабораторных и инструментальных обследований, в первые часы не было уверенности в ведущей роли ТЭЛА в тяжести состояния пациентки, что потребовало дополнительных дифференциально-диагностических исследований.

-

2. Свидетельствует о возможном «запаздывании» развития признаков перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ от клинической картины, в том числе у пациентов с гемодинамически значимой ТЭЛА, которое может быть обнаружено только при серии ЭхоКГ, что позволяет, при необходимости, своевременно пересмотреть объем терапии.

-

3. Впервые мы столкнулись с трудностями верификации риска ранней смерти от ТЭЛА по критериям Европейского обще-

- ства кардиологов. Так, у пациентки имели место пресинкопальные и синкопальные состояния, сопровождавшиеся снижением артериального давления, однако они длились по нескольку секунд, что не вполне характерно для пациентов с высоким уровнем смерти от ТЭЛА, а значит, не свидетельствует о четкой необходимости проведения тромболитической терапии. Уровень тропонина был незначительно повышен, а результаты ЭхоКГ при поступлении не свидетельствовали о наличии у пациентки признаков перегрузки правых отделов сердца, следовательно, риск смерти мог быть расценен как умеренно-низкий, что предполагает только лечение антикоагулянтами. Появление в динамике признаков выраженной дисфункции правого желудочка являлось определяющим в стратификации риска ранней смерти и проведении адекватной терапии. В тоже время декомпенсация сердечной деятельности у пациентки могла наступить и до установления или появления перегрузки правых отделов сердца по данным ЭхоКГ, что высоко вероятно повлекло бы за собой смерть пациентки.

Выводы

-

1. Подтвержден тот факт, что не всегда наблюдается соответствие клинической картины и данных инструментального исследования. В частности, встречаются случаи, когда показатели ЭхоКГ «отстают» по времени от тяжести поражения легочных артерий у пациентов с гемодинамически значимым поражением легочных артерий.

-

2. В связи с возможностью «запоздалого» появления признаков дисфункции правого желудочка не всегда возможно быстро и четко определить риск ранней смерти по критериям Европейского общества кардиологов, что ведет к затруднениям в принятии решений в выборе оптимальной тактики лечения.

Список литературы Клинический случай затруднительного определения варианта терапии у пациентки с тромбоэмболией легочной артерии

- Rekomendacii ESC po diagnostike i lecheniyu ostroj legochnoj embolii, razrabotannye v sotrudnichestve s Evropejskim respiratornym obshchestvom (ERS), 2019. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal. 2020;25(8): 180-239.

- Kochmareva E.A., Kokorin V.A., Volkova A.L., Gordeev I.G., Veliev S.N., Gudkova I.A. Predikato-ry kratkosrochnyh oslozhnenij tromboembolii legochnoj arterii vysokogo i promezhutochnogo riska. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal. 2017;9:7-12. http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2017-9-7-12

- Nikulina N.N., Terekhovskaya Yu.V. Epidemiologiya tromboembolii legochnoj arterii v sovremennom mire: analiz zabolevaemosti, smertnosti i problem ih izucheniya. Rossijskij kar-diologicheskij zhurnal. 2019;6: 103-108. http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071 -2019-6-103-108.

- Bokeriya L.A., Zatevahin I.I., Kirienko A.A., Andriyashkin A.V. i dr. Rossijskie klinicheskie rekomendacii po diagnostike, lecheniyu i profilaktike venoznyh tromboembolicheskih oslozhnenij (VTEO). Flebologiya. Nauch-no-prakticheskij recenziruemyj zhurnal. 2015;9(4):1 -52. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-9-7-12

- Orudzheva S.A., Mitish V.A., Magomedova S.D., Ushakov A.A. i dr. Oslozhneniya tromboza glubokih ven: tromboemboliya legochnoj arterii i venoznaya gangrena nizhnih konechnostej (klinicheskoe nablyudenie). Rany i ranevye infekcii. Zhurnal im. prof. B.M. Kostyuchyonka. 2019;6(2):44-59.

- Shval'b A.P., Krupnov N.M. Tromboemboliya legochnoj arterii v praktike patologoanatoma i sudebno-medicinskogo eksperta. Medicinskij vestnik Bashkortostana. 2014;9(5):58-60.

- Profilaktika i lechenie tromboembolii legochnoj arterii dlya vrachej pervichnogo zvena / T.V. Pavlova, G.G. Savel'eva, D.V. Duplyakov, E.A. Kurakina // Informacionno-instruktivnye materialy. Samarskij gosudar-stvennyj medicinskij universitet. Samarskij oblastnoj klinicheskij kardiologicheskij dispanser. Samara, 2007.

- Bershtejn L.L. Tromboemboliya legochnoj arterii: klinicheskie proyavleniya i diagnostika v svete novyh rek-omendacij Evropejskogo obshchestva kardiologov. Kardiologiya. 2015;4:111-119.

- Vasil'ceva O.Ya. Zakonomernosti vozniknoveniya, klinicheskogo techeniya i iskhodov tromboem-bolii legochnoj arterii po dannym gospital'nogo registra patologii: avtoreferat dis. ... doktora medicinskih nauk: 14.01.05, 14.01.04 / Vasil'ceva Oksana Yaroslavna.Tomsk, 2014. 42 s.

- Mazur B.S. Tromboemboliya legochnoj arterii. Tverskoj kardiologicheskij klub. Tver': Triada, 2012. 40 s.

- Mullova I.S. Prognozirovanie iskhodov tromboembolii legochnoj arterii nevysokogo riska: dis. ... kand. med. nauk: 14.01.05 / Mullova Irina Sergeevna. Samara, 2019.110 s.

- Bagrova I.V., Kuharchik G.A., Serebryakova V.I. i dr. Sovremennye podhody k diagnostike tromboembolii legochnoj arterii. Flebologiya. 2012;6(4):35-42.