Клинический случай: возможность оптимизации специфической терапии за счет замены Бозентана на Мацитентан у пациентки с врожденным пороком сердца и синдромом Эйзенменгера

Автор: Грацианская Светлана Евгеньевна, Архипова Ольга Александровна, Давыдов Александр Ильгизирович, Мартынюк Тамила Витальевна, Ананичева Наталья Александровна, Белкорей Ольга Сергеевна, Чазова Ирина Евгеньевна

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Пациентке c диагнозом легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), ассоциированной c врожденным пороком cердца (дефектом межжелудочковой перегородки), синдромом Эйзенменгера была начата ЛАГ-специфичесая терапия антагонистом рецепторов эндотелина (АРЭ) - бозентаном. На фоне лечения состояние больной оставалось стабильным, однако ко второму году терапии отмечалась отрицательная дина мика в виде усиления одышки и снижения толерантности к физическим нагрузкам и увеличения правых отделов сердца. Терапия бозентаном заменена на мацитентан. Через год после смены терапии отмечено улучшение функционального статуса. Кроме того, на фоне терапии мацитентаном больной было успешно произведено гинекологическое оперативное вмешательство с общей анестезией.

Синдром эйзенменгера, мацитентан

Короткий адрес: https://sciup.org/143165145

IDR: 143165145

Текст научной статьи Клинический случай: возможность оптимизации специфической терапии за счет замены Бозентана на Мацитентан у пациентки с врожденным пороком сердца и синдромом Эйзенменгера

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), ассоциированная с врожденными пороками сердца (ВПС) (ЛАГ-ВПС) с наличием внутрисердечных или внесердечных шунтов является следствием постоянной перегрузки повышенным объемом малого круга кровообращения и повышения легочного сосуди- стого сопротивления (ЛСС) [1]. Несмотря на сходство с точки зрения гистологического поражения легких, ЛАГ-ВПС заметно отличается от других форм ЛАГ. Согласно рекомендациям Европейского Общества Кардиологов по диагностике и лечению ЛГ 2015 года, в клинической классификации выделяют четыре

Таблица 1. Показания к применению: бозентан vs мацитентан

Бозентан

Мацитентан для лечения легочной артериальной гипертензии II–IV ФК (ВОЗ) с целью улучшения толерантности к физическим нагрузкам и клинических симптомов у взрослых и детей старше 2 лет

-

- ИЛГ/наследуемая;

-

- ЛАГ, ассоциированная с системной склеродермией при отсутствии значимого интерстициального поражения легких;

-

- ЛАГ, ассоциированная с врожденными пороками сердца, в частности, при синдроме Эйзенменгера.

для длительного лечения ЛАГ в виде монотерапии или в составе комбинированной терапии у взрослых пациентов с ФК II или III для предотвращения прогрессирования ЛАГ (смерть или потребность в назначении в/в или п/к простаноидов, или трансплантация легких, или предсердная септостомия или другое клиническое ухудшение ЛАГ)

-

- идиопатическая и наследственная ЛАГ,

-

- ЛАГ, ассоциированная с заболеваниями соединительной ткани,

-

- ЛАГ, ассоциированная с корригированным простым врожденным пороком сердца.

основные группы ЛАГ-ВПС: 1) синдром Эйзенменгера, 2) ЛАГ, ассоциированная с преимущественно системно-легочными шунтами, 3) ЛАГ при малых, случайных дефектах, 4) ЛАГ после хирургической коррекции пороков [2].

Особой формой ЛАГ-ВПС является синдром Эйзенменгера, который характеризуется начальным системно-легочным шунтом, приводящим к прогрессированию ЛАГ, реверсии или двунаправленному шунтированию крови и развитию цианоза. Пациенты с синдромом Эйзенменгера имеют яркую симптоматику с низким качеством жизни и тяжелыми функциональными ограничениями. Кроме того, клиническая картина помимо центрального цианоза, одышки, утомляемости, может включать кровохарканье, синкопальные состояния и проявления правожелудочковой сердечной недостаточности. Снижение насыщения артериальной крови кислородом приводит к нарушению гемостаза, тромбоцитопении, в связи с чем пациенты находятся в зоне риска развития, как кровотечения, так и тромбоза [3]. Однако, несмотря на выраженные клинические проявления, снижающие качество жизни, выживаемость пациентов с синдромом Эйзенменгера разительно выше по сравнению с больными идиопатической ЛАГ (ИЛГ). Так, 5-летняя выживаемость при синдроме Эйзенменгера составляет более 80%, тогда как 3-летняя выживаемость при ИЛГ составляет 20-30% [4].

После успешного завершения рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования BREATHE-5 бозентан, как представитель класса антагонистов рецепторов эндотелина (АРЭ), был одобрен для терапии ЛАГ-ВПС и синдрома Эйзенменгера [5]. У 54 больных к 16 неделе терапии бозентан приводил к достоверному снижению легочного сосудистого сопротивления, приросту дистанции в тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ).

В 2015 г. в нашей стране появился новый двойной антагонист ЭТ-1 мацитентан, который был создан с целью оптимизации тканевых эффектов препарата за счет повышения липофильности [6] (табл. 1).

В настоящее время проходят яклинические исследования с целью определения клинической эффективности мацитентана при синдроме Эйзенменгера. Кроме того, интенсивно накапливаются клинические данные в пользу стратегии переключения АРЭ – замены бозентана или амбризентана на мацитентан у пациентов с ЛАГ. Хотя в Европейских Рекомендациях 2015 года этот вопрос не рассматривается, как не имеющий обширной доказательной базы. Российскими экспертами разработаны

Таблица 2. Возможности оптимизации терапии

АРЭ: бозентан/амбризентан → мацитентан

-

1. Учитывать профиль лекарственных взаимодействий (БОЗЕНТАН + СИЛДЕНАФИЛ)

-

2. Замена на мацитентан желательна у пациентов, принимающих бозентан и варфарин , который достаточно часто применяется в качестве симптоматической терапии у больных с ЛАГ и требует тщательного контроля МНО.

-

3. Пациенты с ЛАГ, ассоциированной с системной склеродермией , имеющие наихудший прогноз среди всех этиологий ЛАГ. Такие препараты, как мацитентан и риоцигуат, доказавшие свою эффективность в отношении долгосрочных исходов в рандомизированных клинических исследованиях, предложено называть препаратами 2 поколения (в отличие от препаратов 1го поколения – бозентана и силденафила, влияющих, в основном, на симптоматику ЛАГ).

-

4. Пациентам, с впервые выявленной ЛАГ и не получавшим ранее ЛАГ-специфическую терапию , следует рассматривать мацитентан как препарат первого выбора : он имеет наилучшие показатели эффективности (влияние на прогноз – риск и частоту госпитализаций, риск событий заболеваемости и смертности), лучший профиль межлекарственных взаимодействий и переносимости, а также доказанное положительное влияние на качество жизни этих тяжелых больных.

-

5. Приоритет мацитентана при признаках нарушений функции печени у больных ЛАГ.

Замена на мацитентан желательна у пациентов, принимающих бозентан и силденафил, в связи с установленным межлекарственным взаимодействием – изменением фармакокинетики и, соответственно, концентрации силденафила при совместном применении с бозентаном.

При приеме бозентана снижается эффективность гормональных контрацептивов , что требует применения двойной контрацепции у женщин детородного возраста. Мацитентан не влияет на фармакокинетику варфарина и пероральных контрацептивов.

Пациенты, у которых на фоне терапии бозентаном отмечается или ранее отмечалось повышение трансаминаз, а также при отсутствии возможности проведения печеночных проб.

правила по оптимизации терапии определены категории пациентов, нуждающихся в подобной тактике (табл. 2) [7].

В качестве примера, иллюстрирующего возможность и эффективность перехода с терапии бозентаном на мацитентан при недостижении целей лечения, представляем клинический случай пациентки с ВПС, синдромом Эйзенменгера.

Больная Б., 1976 года рождения, наблюдается в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ России института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова с декабря 2014 года. Из анамнеза жизни и заболевания известно, что в возрасте 1,5 лет был выявлен врожденный порок сердца – дефект межжелудочковой перегородки. От предложенной хирургической коррекции порока в возрасте 2 лет родители отказались. С детства пациентка отмечает одышку при нагрузках, в связи с чем школу посещала нерегулярно, отставала в физическом развитии от сверстников. Постепенно снижалась толерантность к физическим нагрузкам, появился цианоз видимых слизистых. Со слов пациентки, в возрасте 10-12 лет диагностирована высокая легочная гипертензия, синдром Эйзенменгера. На фоне отсутствия с момента выявления легочной гипертензии ЛАГ-специфической терапии состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, периодически стали возникать эпизоды кровохарканья, усиливался акроцианоз, нарастала одышка при физических нагрузках.

По данным Эхо-КГ от 2009 года, размер дефекта МЖП составил от 2.5 см до 3.3 см, визуализировался двунаправленный сброс, высокая легочная гипертензия (СДЛА – 80 мм рт. ст.) (синдром Эйзенменгера), расширение правых отделов сердца, гипертрофия правого желудочка, признаки стенозирования выходного тракта ПЖ легкой степени.

В связи с резким ухудшением состояния в виде значительного снижения толерантности к физическим нагрузкам, появления загрудинных болей, эпизоды учащенного сердцебиения, отеков нижних конечностей, пресинкопальных состояний в 2014 году впервые госпитализирована в НМИЦ кардиологии.

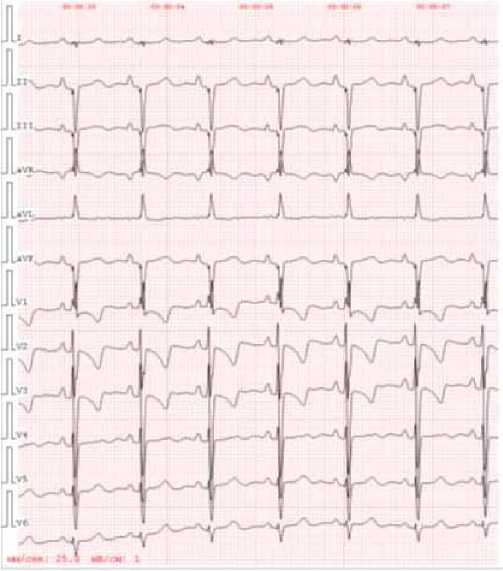

Рисунок 1. Электрокардиограмма пациентки Б. (2014 год)

При объективном осмотре больной состояние средней тяжести, индекс массы тела=23кг/м2. Акроцианоз, цианоз кожных покровов дистальных фаланг верхних и нижних конечностей, подбородка. Дистальные фаланги пальцев в виде "барабанных палочек", ногти по типу "часовых стекол". В лёгких дыхание проводилось во все отделы, с жестким оттенком, ЧДД – 18 в минуту. При аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный; акцент II тона над легочной артерией. Выслушивался грубый систолический шум над всеми точками аускультации, с эпицентром вдоль левого края грудины. АД 130/80 мм рт. ст., ЧСС 90 в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный. Пастозность голеней и стоп.

По данным электрокардиографии (ЭКГ) ритм синусовый, ЧСС 77 уд/мин., изменение предсердного компонента с признаками P-pulmonale, отклонение электрической оси сердца влево. Блокада правой ножки и передне-верхней ветви левой ножки. Признаки изменения миокарда вследствие гипертрофии правого желудочка, признаки комбинированной гипертрофии желудочков (рис. 1).

По результатам рентгенографии органов грудной клетки: лёгкие без инфильтративных изменений. Легочный рисунок усилен за счет сосудистого компонента. Выявлены признаки ЛАГ: повышение коэффициента Мура до 28%, коэффициента Люпи – до 33%. Корни лёгких не расширены, ширина правого корня 16 мм. Кардиоторакальный индекс (КТИ) – 51%. Заключение: увеличение правых отделов сердца. Артериальная легочная гипертензия (гиповолемия). По данным ЭхоКГ подтвержден ВПС: большой подаортальный ДМЖП (с двунаправленным сбросом крови), декстрапозиция аорты, гипертрофия правого желудочка, стеноз лёгочной артерий (клапанный), лёгкая степень, высокая артериальная лёгочная гипертензия (синдром Эйзенменгера). Выявлена гипертрофия миокарда ПЖ (толщина передней стенки правого желудочка (ТПСПЖ) – 1,3 см), расчетное систолическое давление легочной артерии (СДЛА) составило 100 мм рт. ст. При оценке функции внешнего дыхания патологии не выявлено, жизненная емкость легких и показатели вентиляции были в пределах возрастной нормы. По данным вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии легких – данных за острую тромбоэмболию в систему легочной артерии не получено. Признаки сброса крови из малого круга кровообращения в большой. По данным МРТ сердца – дефект межжелудочковой перегородки с двунаправленным сбросом, соотношение системного и легочного кровотоков 1:1,3, небольшое количество жидкости в полости перикарда. Катетеризация правых отделов сердца не проводилась в связи с отсутствием показаний. Для оценки функциональной способности проводился тест 6-минутной ходьбы с оценкой степени одышки по шкале Борга. Пройденная дистанция в тесте составила 310 метров, одышка 3 балла (умеренная).

Учитывая тяжесть состояния пациентки и недостаточность кровообращения, обусловленную наличием высокой легочной гипертензии вследствие синдрома Эйзенменгера, пациентке по жизненным показаниям за время госпитализации инициирована ЛАГ-специфическая терапия бозентаном в начальной дозировке 125 мг/сут. Учитывая наличие признаков недостаточности кровообращения, пациентке был рекомендован прием диуретиков (спиронолактон 25 мг/сут, торасе-мид 2,5 мг 2 раза/неделю).

После выписки состояние пациентки оставалось стабиль- ным, однако сохранялись жалобы на одышку при незначительных нагрузках, низкую толерантность к нагрузкам. В амбулаторном порядке титрация дозы бозентана не производилась. В декабре 2015 года в связи с отрицательной динамикой по данным комплексного обследования (ЭХО-КГ, рентгенография органов грудной клетки) бозентан увеличен до 250 мг/сут. Однако дистанция ходьбы увеличилась до 350 метров (+40 м).

При обследовании в декабре 2016 года на терапии бозента-ном 250 мг/сут также отрицательная динамика в виде снижения пройденной дистанции в Т6МХ с 350 до 326 м, повышения СДЛА до 115 мм рт. ст. (по данным ЭХО-КГ), повышением коэффициента Мура до 39% (по данным рентгенографии органов грудной клетки). Учитывая недостижение целей терапии, принято решение о замене бозентана на мацитентан в дозе 10 мг/сут.

Кроме того, в 2015 г. установлен диагноз подслизистой миомы матки. Пациентка предъявляла жалобы на обильные учащенные маточные кровотечения, вызывающие железодефицитные состояния. Рекомендовано хирургическое лечение, однако последнее не проводилось из-за высокого риска интра- и постоперационных осложнений. Консилиум принял решение о проведении хирургического вмешательства в объеме трансцервикальной миомэктомии (гистерорезектоско-пия). От предложенного лечения пациентка отказывалась. В современных российских и зарубежных рекомендациях проблеме железодефицитных состояний уделяется особое внимание. Дефицит железа определяется у 56% больных с синдромом Эйзенменгера. У этой категории больных показано, что дефицит железа может привести к ухудшению переносимости физических нагрузок и, вероятно, повышению смертности независимо от тяжести анемии. Требуется регулярный мониторинг за состоянием обмена железа у всех больных с ЛАГ для своевременного определения дефицита железа и назначения терапии железосодержащими препаратами. В ряде исследований показано, что при ЛАГ нарушается абсорбция железа, поэтому внутривенное назначение может считаться предпочтительным, хотя контролируемые исследования в этой области не проводились [2]. Поэтому вопрос о коррекции гинекологической патологии представлялся чрезвычайно важным. В дальнейшем (09.2017) пациентка вновь обращается в ГКБ им. С.С. Юдина ДЗ г. Москвы с жалобами на усиление менструального кровотечения и еще большее уменьшение межменструального периода. Предыдущее решение повторного консилиума остается в силе, несмотря на значимое увеличение подслизистой опухоли матки - 58x46 мм. 13.09.17 произведено оперативное вмешательство: ги-стерорезектоскопия. Трансцервикальная миомэктомия. Выскабливание слизистых шеечного канала и тела матки. Тотальная аблация эндометрия. Перевязка нисходящих ветвей маточных артерий. В качестве анестезиологического пособия выбрана общая анестезия с искусственной вентиляцией легких. Перед индукцией в общую анестезию, под местной анестезией произведена пункция и катетеризация правой лучевой артерии по методике Сельдингера катетером 20 G., начато проведение инвазивного мониторинга АД. Так же до индукции под ультразвуковым контролем пунктирована и катетеризирована правая внутренняя яремная вена двухпросветным катетером, один порт которого использовался для проведения инфузионной терапии и введения лекарственных препаратов, другой – для введения катехоламинов (норадреналина). Инфузия норадреналина начата так же до индукции в общую анестезию, с целью поддержания систолического артериального давления выше 140 мм рт. ст. и снижения внутрисердечного сброса справа налево. Хирургическое вмешательство прошло в штатном режиме общей длительностью 25 мин, интраоперационная кровопотеря оценена менее 50,0 мл. После операции пациентка переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии для наблюдения. Выписана из стационара на 3-и сутки послеоперационного периода в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжить лечение, ранее согласованное с кардиологом.

При контрольном обследовании в НМИЦ кардиологии пациентке, получающей мацитентан 10 мг/сут, через 3 месяца после оперативного лечения с использованием общей анестезии по результатам ЭХО-КГ и рентгенографии органов грудной клетки сохраняется стабильное состояние. По данным Т6МХ дистанция увеличилась с 326 м до 350 м. Уровень железа крови в норме.

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует возможности перехода с терапии бозентаном на мацитентан в случае неэффективности и не достижения целей на фоне терапии бозентаном у пациентов с ЛАГ-ВПС и синдромом Эйзенменгера, данная замена является безопасной и хорошо переносимой. Эффективность терапии АРЭ с точки зрения воздействия на толерантность к физическим нагрузкам, как минимум, сохраняется.

Данный клинический случай соответствует данным проспективного наблюдательного исследования у 43 взрослых пациентов с ЛАГ-ВПС (75% – с синдромом Эйзенменгера, 40% – с синдромом Дауна), в возрасте 45±13 лет, которые получали терапию бозентаном в амбулаторных условиях [8]. Медиана периода терапии бозентаном составила 7,2 года (5,0–8,1). 10 пациентов (23%) получали комбинированную терапию бозентаном/силденафилом. Исходно и через 6 месяцев после начала терапии мацитентаном оценивались следующие параметры: госпитализация по поводу сердечной недостаточности, синкопе, ФК III или IV (ВОЗ), Д6МХ, сатурация кислородом артериальной крови (SaO2), уровни ферритина, NT-proBNP, систолическая экскурсия трикуспидального кольца (TAPSE). К 6 месяцу наблюдения доля пациентов с ФК III-IV (ВОЗ) уменьшилась с 48% до 23% (p=0,004), уровни NT-pro-BNP снизились с 723 нг/л до 488 нг/л (p=0,019), TAPSE улучшился с 19±4 до 21±5 мм (p=0,002). Наблюдалась хорошая переносимость терапии мацитентаном. Серьезные нежелательные явления отсутствовали.

В другое проспективное исследование вошло 15 пациентов с ЛАГ-ВПС в возрасте 38±16 лет, получающих терапию мацитентаном [9]. Шесть пациентов изначально принимали мацитентан, и девяти больным бозентан был заменен на ма-цитентан в целях улучшения лекарственного взаимодействия. Медиана периода терапии мацитентаном составила 289 (0694) дней до даты включения в исследование. В результате, все пациенты, включенные в исследование, имели значительный прирост дистанции в Т6МХ: от медианы в 286 м (120-426) до 360 м (150-450) (р<0,05). SaO2 в покое улучшились с 83% в среднем (77-95%) до 91% (77-96%) и после ходьбы с 78% (48-90%) до 79% (62-96%). Эпизодов нарушения функции печени не отмечалось.

Для оценки стратегии оптимизации лечения АРЭ у больных с ЛАГ, учитывая важность проблемы и недостаточный опыт применения мацитентана в клинической практике, представляется рациональным инициировать российскую программу длительного наблюдения за такими пациентами под эгидой Национального регистра.

Список литературы Клинический случай: возможность оптимизации специфической терапии за счет замены Бозентана на Мацитентан у пациентки с врожденным пороком сердца и синдромом Эйзенменгера

- Lowe B.S., Therrien J., Ionescu-Ittu R., et al. Diagnosis of pulmonary hypertension in the congenital heart disease adult population impact on outcomes. J. Am. Coll. Cardiol.2011; 58: 538-546 DOI: 10.1016/j.jacc.2011.03.033

- Чазова И.Е., Мартынюк Т.В., Наконечников С.Н. Итоги Европейского конгресса кардиологов 2015 года: новая версия рекомендаций по диагностике и лечению легочной гипертензии. Евразийский кардиологический журнал, 2015; 4:3-10

- Чазова И.Е., Мартынюк Т.В. Легочная гипертензия. М: Практика, 2015

- Beghetti M., Galiè N. Eisenmenger syndrome a clinical perspective in a new therapeutic era of pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009 Mar 3; 53(9):733-40 DOI: 10.1016j.jacc2008.11.025

- Galiè N., Beghetti M., Gatzoulis M.A. et al. Bosentan therapy in patients with Eisenmenger syndrome: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Circulation. 2006; 114 (1): 48-54.

- Wagner O.F., Christ G., Wojta J. et al. Polar secretion of endothelin-1 by cultured endothelial cells. J Biol Chem 1992; 267:16066-16068.

- Мартынюк Т.В., Наконечников С.Н., Чазова И.Е. Оптимизация специфической терапии легочной артериальной гипертензии: возможности применения антагонистов рецепторов эндотелина. Евразийский кардиологический журнал, 2017; 2:20-27

- Blok I.M., Riel A, A. van Dijk, et al. From bosentan to macitentan for pulmonary arterial hypertension and adult congenital heart disease: Further improvement? Intern J Cardiol 2017; 227:5152.

- Herbert, S. et al. Early Experience of Macitentan for Pulmonary Arterial Hypertension in Adult Congenital Heart Disease. Heart, Lung and Circulation, Volume 26, Issue 10, 1113 -1116.