Клиника и лечение повторных переломов длинных костей у пациентов детского возраста

Автор: Ходжанов Искандар Юнусович, Косимов Аьзам Азимович, Байимбетов Гайрат Джи

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Повторные переломы костей у детей являются одной из основных проблем в травматологии. Данная проблема в литературных источниках мало освещена: недостаточно информации по применению современных методов диагностики (МСКТ, УЗД, допплерография, денситометрия) по исследованию детских рефрактур. Очевидна необходимость решения проблемы лечения данных больных из-за частых случаев несращения переломов и образования ложных суставов. В отделении детской травматологии НИИТО в последний год проведен анализ лечения 17 больных. По результатам исследования видно, что консервативное лечение повторных переломов дает удовлетворительные результаты. Показатели хороших исходов при хирургических методах лечения выше. Применение современных диагностических методов (МСКТ, УЗД, денситометрия, допплерография) дало возможность подбора оптимального метода лечения, обеспечивающего хорошие результаты.

Дети, длинные кости, рефрактура, клиника, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121364

IDR: 142121364

Текст научной статьи Клиника и лечение повторных переломов длинных костей у пациентов детского возраста

По данным различных авторов, повторные переломы (рефрактуры) трубчатых костей в детском возрасте составляют от 3,2 % до 5,4 % всех переломов [2, 4]. При этом рефрактуры бедренных костей встречаются в 1,2-1,8 % случаев, рефрактуры костей голени в 0,7-0,9 %, рефрактуры плечевых костей составляют до 15-18 %, рефрактуры ключиц до 18-22 %, рефрактуры костей предплечья достигают 67-70 %. По данным литературы, при оперативном лечении рефрактур наблюдается 10-12 % неудовлетворительных исходов, замедленная консолидация встречается в 6-8 % случаев, несращение в 2-4 %; ложные суставы образуются в 0,5-0,7 % случаев. Таким образом, вышеперечисленная статистика свидетельствует об актуальности и злободневности поставленного нами вопроса [1, 3, 6].

В литературе указаны некоторые причины, приводящие к возникновению повторных переломов: а) неправильное сращение костных отломков, а именно, эндостальная и интермедиар- ная костные мозоли образуются значительно позже, что, в свою очередь, влечёт за собой нежелательные последствия, в частности, хрупкость и как следствие повторный перелом; б) медленное сращение костных отломков. В подобного рода случаях происходит запаздывание формирования функционально состоятельной костной мозоли, что, в свою очередь, ведёт к возникновению повторных переломов; в) неправильность выбора металлофиксаторов во время операций влечёт за собой нестабильность фиксации и, как известно, замедление формирования костной мозоли; г) раннее снятие иммобилизации с повреждённой конечности при наличии «незрелой» костной мозоли приводит к возникновению повторных переломов; д) при соматических заболеваниях детей (авитаминоз, последствия рахита, мультифакторные гипотрофичные состояния детей, длительный приём гормональных препаратов) сращение заметно замедляется, что может повлечь за собой нежелательные послед- ствия в виде повторных переломов; е) нарушение больными ортопедического режима (гиперактивность) приводит к частым падениям на повреждённую конечность, что ведёт к развитию повторного перелома [5, 7, 8].

В процессе исследования выделен ряд проблем в плане диагностики и лечения рефрактур, таких как: недостаточное применение современных методов диагностики (МСКТ, УЗД, допплерография, денситометрия), неопределённость рентгенологических признаков рефрактур, недостаточная освещённость хирургических методов лечения в литературных источниках, неправильное применение уже существующих методов оперативного лечения, отсутствие достоверных сведений о сроках иммобилизации при оперативном или консервативном лечении [4, 6, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Собран статистический материал на основе ретроспективного анализа. За период 2000-2009 гг. были выявлены 136 случаев (102 мальчика, 34 девочки) лечения повторных переломов (рефрактур) трубчатых костей в отделении детской травматологии НИИТО МЗ РУз. Дети в возрасте до трёх лет составили 16 случаев, от 4 до 7 лет – 18, от 8 до 11 лет – 45, от 12 до 15 лет 57. С повторным переломом костей предплечья пролечено 109 детей, с рефрактурой бедренной кости – 9, с рефрактурой плечевой кости – 10, с рефрактурой ключицы – 8 пациентов.

С января до августа 2010 года в нашей клинике пролечено 17 пациентов с рефрактурами различной локализации, данные о которых приведены в таблице.

Таблица

Распределение больных по возрасту

|

Пол |

От 5 до 7 лет |

От 8 до 11 лет |

От 12 до 15 лет |

Всего |

|

Мальчики |

2 |

5 |

6 |

13 |

|

Девочки |

1 |

1 |

2 |

4 |

|

Итого: |

3 |

6 |

8 |

17 |

С повторными переломами проксимального конца бедренной кости наблюдался 1 пациент, с рефрактурой ключицы 3, с рефрактурой

V пястной кости 1, с рефрактурой головки мыщелка плечевой кости 1, рефрактура локтевой кости была у 5, рефрактура лучевой кости у 6 детей.

Всем больным проведена рентгенография в двух стандартных проекциях, у 6 из них проведены дополнительно допплерография и УЗД-исследование, 3 пациентам проведена мультис-пиральная компьютерная томография (МСКТ). Операции выполнены в плановом порядке 9 пациентам, 8 проведено консервативное лечение. Пяти пациентам, из лечившихся оперативным путём, наложен аппарат Илизарова с проведением интрамедуллярных спиц. Трем пациентам с рефрактурой проксимального конца бедренной кости проведены операции остеосинтеза штифтом Кюнчера. Двум пациентам с рефрактурами ключицы и V пястной кости в плановом порядке проведены операции остеосинтеза интрамедуллярными спицами. Семь пациентов с рефрактурой костей предплечья пролечены консервативно гипсовой повязкой от основания пальцев до верхней трети плеча. Пациенту с рефрактурой костей голени наложена гипсовая повязка в виде высокого сапожка от основания пальцев стопы до верхней трети голени.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В детской хирургии до настоящего времени повторные переломы трубчатых костей, их лечение и диагностика считаются одной из сложных задач. Высок показатель неудовлетворительных результатов лечения с развитием замедленной консолидации или образования ложных суставов.

Имеется ряд клинических признаков повторных переломов трубчатых костей у детей, которые в литературе описаны недостаточно ярко. Также нет данных о причинах бессимптомного течения повторных переломов. При первичном переломе объем гематомы вокруг кости больше, а при повторном данный показатель прямо пропорционален стадии регенерации на момент перелома. Так, при повторном переломе в начальном периоде регенерации, то есть до трёх месяцев от момента перелома, объём гематомы максимально приближен к таковой при первичном переломе. Причиной такого явления в на- чальный период регенерации мы считаем наличие хорошо васкуляризованных параоссальных тканей и массивных периостальных костных мозолей, которые, в свою очередь, тесно соприкасаются с окружающими мягкими тканями. Открытость костномозгового канала в виду отсутствия эндостального мозолеобразования ведет к образованию значительной гематомы при рефрактурах. При повторных переломах во второй стадии регенерации (срок возникновения свыше трёх месяцев), когда процесс оссифика-ции костной мозоли активен, происходит закрытие костномозгового канала из-за образовавшейся эндостальной мозоли, объем гематомы значительно меньше, чем при первичном переломе. Следует отметить выраженность болевого синдрома. Болевой синдром при повторных переломах бывает различной интенсивности. Так, выраженные боли наблюдаются при возникно- вении повторного перелома в срок от 2 до 4 месяцев после первичного. Это объясняется тем, что массивная костная мозоль интимно прилегает к мягким тканям, где расположены болевые рецепторы, происходит их раздражение, что и объясняет значительную интенсивность (выраженность) болевого синдрома в начальном периоде. Боль средней интенсивности чаще наблюдается при незначительном смещении костных отломков и при незначительном объёме околокостной гематомы. Слабовыраженные боли могут наблюдаться в случаях без смещения костных отломков. В некоторых случаях, когда происходят ре-рефрактуры, то есть не единожды повторенный перелом, болевые рецепторы в окружающих мягких тканях «рубцуются» и становятся нечувствительными к раздражению, что объясняет отсутствие болевого синдрома в подобных случаях. Что касается крепитации, в случаях первичного перелома крепитация выражена в связи с твердостью концов костных отломков. При повторных же переломах крепитация выслушивается только при смещении костных отломков и, в отличие от крепитации при первичном переломе, менее выражена, что объясняется более «мягким» трением костных отломков в связи наличием мозоли. Не исключены случаи, когда крепитация и вовсе отсутствует.

Припухлость прямо пропорциональна гематоме, то есть чем больше объём гематомы, тем больше выражена припухлость. Так, при первичном переломе припухлость (отёчность) более выражена, а при повторных, из-за меньших объёмов гематомы, менее выражена. При первичном переломе деформация области перелома значительно выражена, при повторном переломе из-за наличия периостальной костной мозоли выражена меньше. При первичном переломе смещение костных отломков значительное, что зачастую не характерно для повторных переломов. В ряде случаев при рефрактурах смещения могут отсутствовать. Деформация может наблюдаться при значительном смещении костных отломков либо при наличии значительного отёка, в остальных случаях оба признака перелома могут отсутствовать. При повторных переломах наблюдается ограничение активных движений, болезненность при пассивных движениях в повреждённом сегменте. Изменение локальной температуры при повторных переломах незначительное. Может наблюдаться укорочение повреждённого сегмента. Пальпаторно определяется припухлость, деформация и незначительная болезненность.

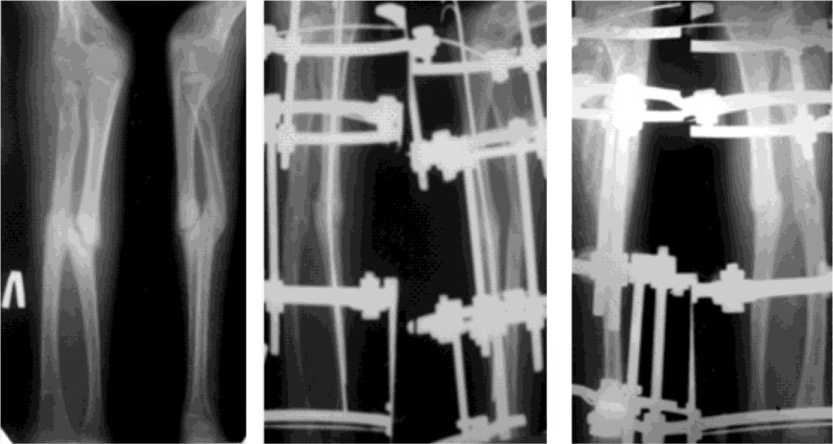

Клинический пример. Больной И., 1996 г.р. Первично поступил в стационар с диагнозом: закрытый перелом средней трети диафизов обеих костей левого предплечья. Больному произведен остеосинтез интрамедуллярными спицами. Спицы удалены через 1,5 месяца, рентген-признаки регенерации на тот момент были удовлетворительными, но через 4 месяца в результате падения на левую руку пациент вновь поступает в наш стационар с диагнозом: закрытая рефрактура костей левого предплечья со смещением костных отломков. После предварительной подготовки больному проведена операция: остеосинтез интрамедуллярными спицами с наложением аппарата Илизарова. Через 2 месяца с момента повторной операции интрамедуллярные спицы удалены. Еще через месяц аппарат Илизарова снят. Проведена контрольная рентгенография, на которой выявлено удовлетворительное стояние костных отломков и адекватное течение процесса регенерации.

а

б

в

Рис. 1. Рентгенограммы больного И.: а при поступлении, определена рефрактура обеих костей левого предплечья; б в процессе лечения: интрамедуллярное армирование спицами и фиксация предплечья аппаратом Илизарова; в процессе лечения, после удаления интрамедуллярных спиц

Сроки лечения больных с рефрактурами зависят от возраста, локализации, вида лечения (консервативное либо оперативное) и исходного соматического состояния пациента. Сроки иммобилизации при рефрактурах костей предплечья, по наши данным, при консервативном лечении составляют 6-8 недель, при оперативном лечении 8-12 недель. Причиной более длительного срока иммобилизации в процессе оперативного лечения служит тот факт, что во время операции концы костных отломков «освежаются», тем самым удлиняя срок возникновения функционально состоятельной костной мозоли. В случаях рефрактуры ключицы, достаточным сроком иммобилизации мы считаем 4-8 недель, при рефрактурах бедренной кости достаточно 8-14 недельной фиксации, при рефрактурах плечевой кости сроки фиксации составляют 6-10 недель. Адекватная по срокам иммобилизация поврежденного сегмента при рефрак- турах позволяет достичь желаемого удовлетворительного исхода.

В частности, в нашей клинике достигнуты удовлетворительные результаты лечения 16 пациентов при соблюдении вышеуказанных сроков иммобилизации. И лишь у одного пациента во время лечения развилась ре-рефрактура; больной в последующем был прооперирован.

Таким образом, рефрактуры трубчатых костей у детей мы относим к разряду сложных, с точки зрения последствий, повреждений. Применяя современные методы диагностики и индивидуальный подход к каждому пациенту с повторными переломами, можно достичь хороших результатов. Вместе с тем, после проведённого оперативного лечения необходимо проведение полного курса реабилитационных мероприятий, что, в свою очередь, приводит к повышению качества жизни наших больных.

ВЫВОДЫ

-

1. Переломы трубчатых костей в детском возрасте составляют 53-55 % от всех переломов, в 35 % случаев наблюдаются повторные переломы.

-

2. Целесообразен индивидуальный подбор из всего арсенала методик оперативного для лечения каждого пациента.

-

3. Соблюдение сроков фиксации (иммобилизации), правильный выбор реабилитационных мероприятий, а также их полноценное выполнение служит основой для получения удовлетворительных результатов.