Клинике кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского — 100 лет (1921— 2021)

Автор: Завьялов А.И., Моррисон А.В., Якупов И.А., Рощепкин В.В., Фирстов В.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена история организации и основные этапы становления и развития клиники кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Показан научно-практический вклад сотрудников клиники в развитие отечественной дерматовенерологии, разработку современных методов диагностики, лечения и профилактики хронических и инфекционных дерматозов, а также инфекций, передаваемых половым путем.

Саратовский государственный медицинский университет, клиника кожных и венерических болезней

Короткий адрес: https://sciup.org/149135655

IDR: 149135655 | УДК: [616.5+616.97]:378.4 (470.44) СГМУ (091)

Текст научной статьи Клинике кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского — 100 лет (1921— 2021)

-

1В январе 2021 г. клинике кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского исполнилось 100 лет (с января 2021 г. имеет новое название ‒ клиника кожных и венерических болезней университетской клинической больницы № 2).

Созданная в Императорском Николаевском университете (г. Саратов) в сентябре 1912 г. кафедра кожных и венерических болезней вначале располагалась в арендованном двухэтажном доме № 8 по улице Провиантская. Для организации учебного процесса и оказания амбулаторной лечебной помощи были оборудованы лекционная аудитория на 70 мест, лаборатория, учебные комнаты для занятий, муляжная мастерская и светолечебный кабинет. Однако отсутствие собственной клинической базы не позволяло сотрудникам кафедры качественно проводить как практические занятия со студентами, так и лечебно-диагностическую и научно-исследовательскую работу.

Первоначально Саратовская губернская врачебная управа своим отношением в сентябре 1912 г. разрешила передать в пользование кафедры кожных

и венерических болезней в сифилидологическом отделении Александровской губернской земской больницы 4 койки в 14-й палате, 3 — в 21-й палате и 1 — в 9-й палате, что обусловливало сложности проведения практических занятий со студентами. В дальнейшем клиническая база кафедры располагалась в двух бараках: женском на (20 коек) и мужском на (20 коек) венерологического отделения Александровской губернской земской больницы и дерматологического (30 коек) в 1-й городской больнице. Разбросанность корпусов для проведения практических занятий со студентами создавала множество неудобств в работе сотрудников кафедры, что послужило поводом для университета создать собственную клиническую базу [1].

В марте 1920 г. кафедру кожных и венерических болезней возглавил профессор П. С. Григорьев. Новому руководителю предстояла большая работа по организации учебного и лечебно-диагностического процессов, открытие клиники, чтобы сосредоточить преподавание дерматологии и венерологии студентам медицинского факультета университета на собственной клинической базе, где бы располагался стационар, амбулаторный прием больных, современная лаборатория и виварий. Кроме того, планировалось проведение врачами клиники и со- трудниками кафедры научно-исследовательских работ по экспериментальному сифилису.

Профессор П. С. Григорьев в течение 1920 г. приложил немало усилий, чтобы убедить правление университета приобрести новое помещение, в котором бы могли расположиться не только клиника, но и кафедра кожных и венерических болезней. Только в январе 1921 г. с большим трудом ему удалось добиться сосредоточения всех учреждений в трех смежных домах на Провиантской улице (№ 22–24), в которых клиника и кафедра находятся и по сей день [2]. Одно из зданий, построенное в 1912 г. по проекту архитектора Ю. Н. Терликова, принадлежало купцу первой гильдии И. Н. Худобину, который сдавал его в аренду врачу-хирургу М. А. Аплавину для ведения врачебной деятельности. В дальнейшем дом был куплен К. А. Штафом — сыном одного из основателей табачной фабрики Саратова [3].

В одном из приобретенных корпусов (ул. Провиантская, д. 22) была открыта клиническая амбулатория, располагавшаяся в четырех комнатах: с общим дерматовенерологическим, отдельным гонорологическим приемами и двумя физиотерапевтическими кабинетами; оборудована лекционная аудитория на 140 мест. Там же, в отдельных помещениях, были организованы гистологическая и серологическая лаборатории, а с 1922 г. — лаборатория эксперимен- тальной венерологии и дерматологии. В подсобных помещениях во дворе клиники находился виварий.

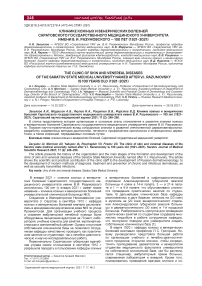

Стационар клиники был устроен в двух соседних зданиях: дерматологическое и сифилидологическое отделения по 30 коек каждое (по 15 мужских и женских), всего на 60 коек. Для работы в отделениях клиники приглашены врачи: Е. Д. Зайцев, А. С. Зенин, Н. М. Левчановский и др. (рис. 1) [1].

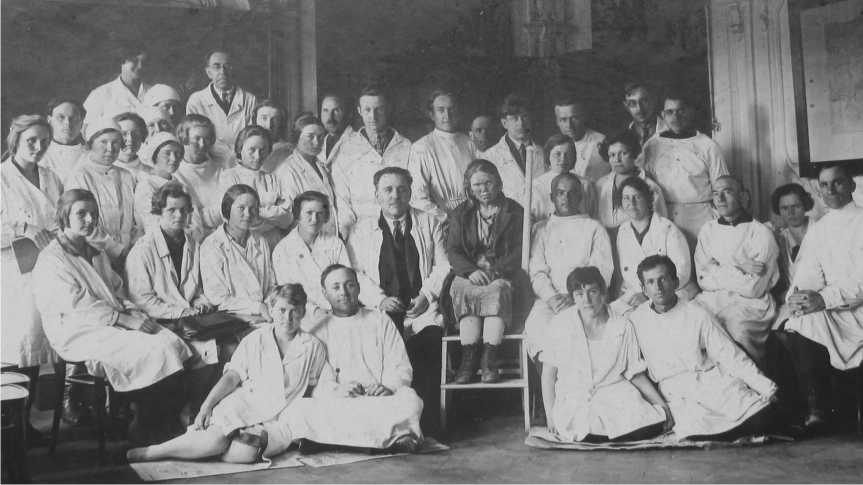

В начале 1920-х гг. по инициативе профессора П. С. Григорьева в амбулатории клиники еженедельно по средам с 12 часов дня им лично проводились консультации дерматовенерологических больных города и области, что было обусловлено трудностью в диагностике заболевания и его лечении. Этот принцип оказания консультативной помощи сохраняется и по настоящее время. На консультации Павла Семеновича всегда присутствовали сотрудники кафедры и клиники, где подробно обсуждались вопросы особенности клинических проявлений дерматозов и венерических болезней у пациентов, пришедших на консультацию. Для удобства осмотра кожных покровов и слизистых оболочек больной располагался на специальном стуле, чтобы все присутствующие врачи на консультации могли произвести осмотр, а затем принять участие в обсуждении установления диагноза и тактики лечения (рис. 2).

Рис. 1. Проф. П. С. Григорьев (в центре) среди сотрудников клиники кожных и венерических болезней (1921). Фото из архива клиники и кафедры кожных и венерических болезней СГМУ

Рис. 2. Проф. П. С. Григорьев проводит консультацию в амбулатории клиники (пациентка сидит на специальном стуле для удобства осмотра). Фото из архива клиники и кафедры кожных и венерических болезней СГМУ

Рис. 3. Первый директор клиники кожных и венерологических болезней проф. П.С. Григорьев. Фото из архива клиники и кафедры кожных и венерических болезней СГМУ

Наряду с терапевтическими лекарственными препаратами и наружными средствами в лечении больных хроническими дерматозами в клинике стали широко применяться физиотерапевтические методы: общие крахмальные и масляные ванны, а также с отварами лекарственных растений, ультрафиолетовое облучение кожи при псориазе, пиодермитах, микробной экземе и вульгарных угрях. В терапии больных плоской формой туберкулезной волчанки использовалась лампа Кромайера.

Первым директором клиники кожных и венерических болезней (с 1921 по 1936 г.) был заведующий кафедрой кожных и венерических болезней профессор П. С. Григорьев (рис. 3). После его перехода на кафедру дерматовенерологии 1-го Московского медицинского института с сентября 1936 по 1945 г. клинику возглавлял заведующий кафедрой кожных и венерических болезней профессор А. Ф. Ухин [4, 5].

В период Великой Отечественной войны деятельность врачей клиники была перепрофилирована на оказание дерматовенерологической помощи не только жителям Саратова, но и военнослужащим Красной армии, находившихся на лечении в эвакогоспиталях. В общей структуре всего коечного фонда эвакогоспиталей 10,2% занимали больные, из них % составляли пациенты с кожными и венерическими заболеваниями, которые были сосредоточены в четырех крупных отделениях терапевтического профиля, двух инфекционных госпиталях и клиники кожных и венерических болезней. Среди дерматологических больных наибольшее число составляли пациенты с микробной (околораневой) экземой, нейродермитом, псориазом, микозами, чесоткой и пиодермиями. Тяжесть течения дерматозов и резистентность к про- водимой терапии, связанные с условиями военного времени, представляли серьезную проблему для лечащих врачей. Так, уже в первый год войны под руководством профессора А. Ф. Ухина были выполнены ряд научных исследований, посвященных раневой инфекции. Недостаток или отсутствие высокоэффективных лекарственных препаратов побудило сотрудников кафедры и врачей клиники проводить поиск и испытание соответствующих заменителей. В частности, для наружного лечения пиодермий и некоторых видов грибов был предложен раствор Люголя, а в качестве заменителя Ихтиола — продукт сухой перегонки сланцев, препарат, обладавший достаточно высокими бактерицидными свойствами. В терапии больных чесоткой было рекомендовано применение 5%-й водной эмульсии мыла «К». Кроме того, разрабатывались и совершенствовались методы лечения и профилактики околораневых экзем, обширных ке-лоидных рубцов, псориаза, красного плоского лишая; был обобщен опыт применения кровеновокаиновой блокады и гипноза в терапии некоторых хронических дерматозов. В дополнение к проводимой медикаментозной терапии по показаниям назначались физиотерапевтические процедуры.

В 1942 г. профессором А. Ф. Ухиным и врачами клиники был разработан и внедрен в практику непрерывный 10- и 13-недельный метод лечения первичного и вторичного сифилиса препаратами мышьяка и висмута с увеличением разовых и суточных доз, что позволяло существенно сократить сроки пребывания пациентов в стационаре и ускорить негатива-цию серологических реакций. Кроме того, предложен метод терапии осложненной гонореи консервированной тканью по методу Н. И. Краузе после проведенного лечения сульфаниламидными препаратами.

Важное место в профилактике инфекционных дерматозов и венерических заболеваний среди военнослужащих Красной армии, находящихся на лечении в эвакогоспиталях, занимала санитарно-просветительная работа, проводимая врачами-дерматовенерологами [6].

С 1946 г. руководство клиникой кожных и венерических болезней осуществлялось главными врачами, назначаемыми ректором медицинского института. Первым главврачом клиники был Исаак Семенович Агранат, руководивший ею в течение нескольких месяцев. Последующие годы временно обязанности главного врача исполняли заведующие отделениями и врачи клиники, среди которых были Ирина Алексеевна Арзамасцева (1950) и Абрам Григорьевич Симкин (1950–1951) [7–9].

В послевоенный период врачи клиники широко применяли физиотерапевтические методы лечения: в комплексной терапии хронических зудящих дерматозов — электрофорез с хлористым кальцием, бромом, йодистым калием, Новокаином, Ихтиолом; при воспалительных заболеваниях — диатермию и УВЧ-терапию.

Более 19 лет (с 1951 по 1970 г.) главным врачом клиники был Лев Тимофеевич Должиков, внесший весомый вклад в улучшение методов диагностики, лечения и профилактики инфекционных дерматозов, существенно расширил диапазон физиотерапевтических методов терапии [10]. Так, для удаления гемангиом, бородавок, остроконечных кондилом, контагиозных моллюсков, папиллом, старческих кератом использовали диатермокоагуляцию; в терапии угревой болезни и алопеции — дарсонвализацию.

В этот же период в клинике при лечении инфекционных дерматозов и венерических заболеваний (сифилиса и гонореи) стали широко применяться антибиотики; в терапии аллергодерматозов и колла-генозов - глюкокортикостероидные препараты [11].

В 1963 г. по инициативе Л. Т. Должикова было открыто первое в Саратове детское дерматологическое отделение на 20 коек (заведующий — врач И. А. Арзамасцева) со своей молочной кухней. Отделение находилось на первом этаже корпуса, расположенного во дворе клиники, с отдельным выходом прямо в небольшой сад, где имелись беседка и манеж для детей. Его открытие позволило значительно улучшить не только оказание медицинской помощи маленьким пациентам, но и повысить уровень преподавания дерматологии и венерологии студентам педиатрического факультета [12].

С 1970 по 1980 г. клиникой кожных и венерических болезней руководил заслуженный врач РСФСР Николай Николаевич Ардентов [13]. Высокий уровень заболеваемости хроническими дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путем, среди нуждающихся в стационарном лечении жителей Саратова и Саратовской области определил нуждаемость в увеличении клинического коечного фонда. В связи с чем уже во второй половине 1970-х гг. на месте старого здания, где размещались аудитория и лаборатории, началось строительство современного 6-этажного корпуса, в котором по проекту должны были расположиться два дерматологических, детское и физиотерапевтическое отделения, клиническая лаборатория и лекционная аудитория. Окончание строительства и ввод нового лечебнодиагностического корпуса (1982) осуществлялись под руководством главного врача (заслуженного врача Российской Федерации) Виктора Дмитриевича Капланова (1980–2003) [14]. Коечный фонд клиники составил 225 коек, что позволило значительно расширить лечебно-диагностическую и учебную базы. Открытие физиотерапевтического отделения существенно увеличило спектр проводимых физиотерапевтических процедур больным с различными заболеваниями кожи и инфекциями, передаваемыми половым путем [11].

В 1980-е гг. под руководством заведующего кафедрой кожных и венерических болезней профессора С. И. Довжанского были разработаны и предложены новые высокоэффективные методы (фотохимиотерапия, лекарственные средства метотрексат и Фто-рафур) для лечения тяжелых форм псориаза; в терапии ограниченной склеродермии — ферментный препарат Коллализин, лимфом кожи — Проспидин.

В 90-е гг. XX в. дерматовенерологической практике в комплексной терапии больных красным плоским лишаем, ограниченной склеродермии, алопеции, хейлитами, трофическими язвами нижних конечностей и болезни Рейтера стал применяться гелийнеоновый лазер. Параллельно с лазеротерапией использовалось электромагнитное излучение миллиметрового диапазона с длиной волны 5,6–7,1 мм (КВЧ-терапия) для лечения больных коллагенозами, экземой, атопическим дерматитом и уретропростати-том [11].

Многие сотрудники клиники наряду с лечебнодиагностической работой активно занимались научно-исследовательской деятельностью, которая завершалась выполнением и защитой диссертации. Так, более 20 врачей клиники в разные годы успешно защитили диссертации на соискание ученой сте- пени кандидата медицинских наук: Е. А. Павловская (1939), Н. М. Левчановский (1941), Г. А. Вольферц (1942), Р. Л. Зеликова (1944), В. И. Овчинникова (1952), К. Н. Ивановская (1967), В. Ф. Оркин (1971), В. Н. Шерстнева (1972), Л. С. Табакова (1973), И. И. Золотухина (1975), Н. А. Слесаренко (1979), О. В. Пронь (1986), А. И. Завьялов (1989), А. В. Финохин (1989), С. В. Юдин (1989), А. Л. Бакулев (1996), О. В. Тарасова (1997), Д. В. Капланов (2000), Н. М. Олехнович (2001), С. С. Кравченя (2005), А. А. Шабогина (2006), О. В. Смирнова (2007), А. Н. Платонова (2010), Д. А. Горчаков (2015), Н. В. Алипов (2019) [15].

В дальнейшем четыре сотрудника, работавшие первоначально врачами клиники, а затем сотрудниками кафедры, продолжили заниматься научно-исследовательской деятельностью и успешно защитили докторские диссертации: В. Ф. Оркин (1993), Н. А. Слесаренко (1995), А. Л. Бакулев (2003), А. И. Завьялов (2008) и стали профессорами кафедры кожных и венерических болезней [16].

В начале 2000-х гг. при клинике был открыт лечебно-косметологический центр и оснащен современным оборудованием для оказания косметологических услуг. Высококвалифицированные врачи-косметологи центра (О. В. Тарасова, И. А. Хрушкова, Ю. М. Бочарова, А. Н. Мольченкова, А. В. Моррисон, Е. А. Дов-галевская) оказывают косметологические услуги, используя инновационные методы, на высоком лечебно-диагностическом уровне. Ежегодно в косметологическом центре получают лечение и консультации более пяти тысяч человек.

В дальнейшем непродолжительное время главными врачами клиники были Дмитрий Анатольевич Пляченко (2004–2007) [17], Владимир Викторович Рощепкин (2007–2009) [18], Артем Игоревич Тарасенко (2010–2011) [19]. В этот период при лечении хронических дерматозов (псориаза, красного плоского лишая, склеродермии, атопического дерматита) в клинике применялась общая и местная узкополосная средневолновая и длинноволновая УФ-терапия на установках фирмы «Waldman». В последующие годы получили широкое применение современные, эффективные и безопасные, методы иммуносупрессивной, биологической и фототерапии.

С сентября 2004 г. на базе клиники под руководством профессора Н. Г. Астафьевой была организована кафедра клинической аллергологии, иммунологии и гериатрии, а также аллергологический центр (заведующий — врач Л. К. Вачугова), врачи которого оказывают консультативную, диагностическую и медицинскую помощь жителям Саратова и Саратовской области, страдающими аллергическими заболеваниями. Обращаемость пациентов в аллергологический центр в среднем составляет до 4950 человек в год.

В 2004 г. на базе клиники кожных и венерических болезней было открыто наркологическое отделение на 60 коек, которое ранее находилось в составе 3-й Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета. В настоящее время отделение располагает 30 койками (заведующий — врач, канд. мед. наук Г. М. Мальцева), где проводится лечение пациентов с химическими зависимостями (алкоголизм, наркомания и др.).

Новый импульс развития клиника получила под руководством главного врача, заведующего кафедрой дерматовенерологии и косметологии профессора Сергея Рудольфовича Утца (2012–2018). В этот период во всех отделениях лечебных корпу- сов клиники, учебных комнатах, аудитории, хозяйственных постройках был проведен текущий ремонт, приобретены мебель, современное лабораторное оборудование, учебные комнаты оснащены компьютерами и телевизорами. Внедрено ведéние электронных историй болезни пациентов [20].

В лаборатории клиники (заведующий — врач Ю. М. Моисеева) проводятся общеклинические, биохимические и гематологические исследования с помощью автоматической иммунохемилюминис-центной системы «Immulite». Для микроскопических исследований используется современный аппарат «Primo Star Zeiss». Только в последние два года в лаборатории введены новые виды исследований: определение антител Ig классов M и G после перенесенной инфекции COVID-19 и определение антител Ig к десмоглеину-1 и десмоглеину-3 для диагностики буллезных дерматозов и определения эффективности их терапии. Одновременно проводится определение антител класса G к антигену Sci-70 методом иммуноферментного анализа.

После преждевременного ухода из жизни С. Р. Утца непродолжительный период клинику возглавлял Дмитрий Александрович Иванов (с октября 2018 г. по август 2019 г.). С 29 августа 2019 г. по настоящее время клиникой вновь руководит заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации кандидат медицинских наук Владимир Викторович Рощепкин.

Таким образом, за 100-летний период деятельности клиники ее сотрудниками внесен весомый вклад в диагностику, лечение и организацию борьбы и профилактики хронических и инфекционных дерматозов, инфекций, передаваемых половым путем, среди населения региона. Совместная научно-исследовательская и санитарно-просветительная работа с коллективами кафедры и клиники кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института (университета) была направлена не только на повышение качества оказания специализированной медицинской помощи, но и снижение уровня инфекционных и хронических дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем.

Список литературы Клинике кожных и венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского — 100 лет (1921— 2021)

- Завьялов А. И., Якупов И. А. Страницы истории кафедры кожных и венерических болезней Саратовского медицинского университета. Саратов: Изд-во Сарат гос. мед. ун-та, 2006; 74 с.

- Завьялов A.M., Оркин В.Ф., Рощепкин В. В., Якупов И. А. Профессор П. С. Григорьев и его научная школа. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2008; 126 с.

- Государственный архив Саратовской области, ф. 4, on. 3, д. 112.

- Архив Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), личное дело П. С. Григорьева, ф. 844, ед. хр. 79, св. 24.

- Архив СГМУ, личное дело А.Ф. Ухина, ф. 844, ед. хр. 2838, св. 95.

- Завьялов A.M., Нуш-таев И. А., Никольский А. В. Дерматологи в годы войны: материалы научно-практической конференции «Медицина и здравоохранение в годы Великой Отечественной войны». М.,2005; С. 104-5.

- Клиника кожных и венерических болезней. В кн.: Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт/под ред. чл.-корр. АМН СССР проф. Н.Р Иванова и проф. Л. Г. Горчакова (справ.-инф. материалы). Саратов: Полиграфист, 1984; 144 с.

- Архив СГМУ, личное дело И. С. Аграната, ф. 844, ед. хр. 37, св. 2.

- Архив СГМУ, личное дело А. Г. Симкина, ф. 844, ед. хр. 5529, св. 85.

- Архив СГМУ, личное дело Л.Т. Должикова, ф. 844. ед. хр. 831, св. 28.

- Якупов И.А., Утц OP, Мясникова Т.Д., Завьялов А. И. К истории применения физиотерапии в дерматовенерологии в Саратове: материалы междунар. симп. «Традиции и новаторство в истории отечественной медицины». М.,2012; С. 221-3.

- В клинике кожных болезней. Медицинские кадры 1964; 6 нояб.

- Архив СГМУ, личное дело Н. Н. Ардентова, ф. 844, ед. хр. 124, св. 5.

- Архив СГМУ, личное дело В. Д. Капланова, ф. 844, ед. хр. 52101, св. 226.

- Завьялов A.M., Утц OP Ученые-дерматовенерологи — выпускники Саратовского медицинского университета (историко-биографические очерки). Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2009; 117 с.

- Завьялов A.M., Слесаренко H.A., Бакулев А.Л., Утц OP 100 лет кафедре кожных и венерических болезней Саратовского медицинского университета. Вестник дерматологии и венерологии 2012; 88(4): 125-32.

- Архив СГМУ, личное дело Д. А. Пляченко, ф. 844, ед. хр. 52321, св. 236.

- Архив СГМУ, личное дело В. В. Рощепкина, ф. 844, ед. хр. 481, св. 33.

- Архив СГМУ, личное дело А. И. Тарасенко, ф. 844, ед. хр. 52773, св. 286.

- Архив СГМУ, личное дело С. Р. Утца, ф. 844, ед. хр. 3885, св. 133.