Клинико-анамнестический курсив при внутриутробных пневмониях у доношенных новорождённых

Автор: Левченко Л.А., Тимофеева А.Г.

Журнал: Мировая наука @science-j

Статья в выпуске: 2 (2), 2017 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 40 доношенных новорождённых с внутриутробными пневмониями, проходивших лечение в условиях Курской областной детской клинической больницы №2. Гестационный возраст обследованных - от 37 до 41 недели. Тщательно изучался анамнез матерей, а также их новорождённых. Обращалось внимание на особенности клинической картины внутриутробных пневмоний у доношенных новорождённых, сопутствующую патологию, лабораторные и инструментальные признаки.

Внутриутробная пневмония, новорождённые, анамнез

Короткий адрес: https://sciup.org/140262781

IDR: 140262781

Текст научной статьи Клинико-анамнестический курсив при внутриутробных пневмониях у доношенных новорождённых

Данные мировой статистики свидетельствуют, что 27–36% детей, рожденных живыми внутриутробно инфицированы. Инфекционная патология является определяющей причиной в структуре смертности новорожденных и составляет от 11% до 45%, а мертворождаемость при этом достигает 16% [3, 6, 14, 15]. Особое внимание среди массива внутриутробных инфекций (ВИУ) у новорождённых заслуживают внутриутробные пневмонии (ВУП), которые зачастую проявляются тяжёлыми дыхательными расстройствами и требуют респираторной коррекции [8]. Cогласно литературным данным, в мире на 1000 новорожденных фиксируют 1,79 случаев заболевания внутриутробной пневмонией [4].

До сегодняшнего времени не существует достаточно утвердительного объяснения, почему при ВУИ плода в антенатальном или интранатальном периоде «местом приложения» является в основном легочная система [6]. По мнению Сулимы Е. Г. (2006), ВУП новорождённых, особенно бактериальной природы, являются клиническим проявлением септицемии, а бронхолегочная система – воротами проникновения инфекции [10].

Нередко ВУП является причиной развития полиорганной недостаточности. Это происходит из-за выраженного инфекционного токсикоза и тяжелых вторичных метаболических нарушений. В таких случаях пневмонию расценивают, как симптом неонатального сепсиса [9].

Таким образом, до настоящего времени вопрос изучения внутриутробных пневмоний у новорождённых является актуальным и требует дальнейшего изучения.

Цель исследования: изучить анамнестические и клиниколабораторные особенности внутриутробных пневмоний у доношенных новорожденных в условиях Курской области.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 40 доношенных новорожденных детей с внутриутробной пневмонией, которые проходили лечение в отделении патологии недоношенных и новорожденных детей Курской областной детской клинической больницы №2 за 2016 год. Новорожденных с ВУП было в сроке гестации 41 неделя -12,5% человек, 40 недель – 22,5% детей, 39 недель – 35% обследованных, 37 недель – 30% пациентов. Из обследованных детей - 55% было мальчиков и 45% девочек.

На основании медицинской документации в ходе исследования был тщательно проанализирован анамнез матерей: наследственность, течение беременности и родов, наличие соматической патологии, перенесенные заболевания во время беременности. У новорожденных проанализирована необходимость проведение АВС-реанимации в родильном зале, оценка по шкале Апгар. Оценивался соматический статус новорождённого, сопутствующая патология, лабораторно-инструментальные методы исследования, а также динамика основного заболевания на фоне проводимой терапии.

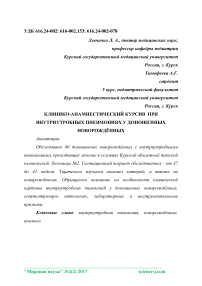

Первая беременность была у 17,5% женщин, вторая у 52,5%, третья у 20%, четвёртая у 5%, пятая и более - 5% обследованных. Угроза выкидыша на ранних сроках настоящей беременности была у 35%; преэклампсия лёгкой степени тяжести у 20%; очаги хронической урогенитальной инфекции выявлены - у 25% будущих матерей. В период беременности 12,5% женщин переболели ОРВИ. Анемия лёгкой и средней степени тяжести диагностирована у 20% пациенток. По данным УЗИ обследования беременных, маловодие было выявлено у 7,5% женщин, хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) - у 10% будущих матерей.

Вредные привычки (курение, эпизодическое употребление спиртных напитков) были у 22,5% беременных.

Курение беременной женщины вызывает спазм маточных сосудов с замедлением маточно-плацентарного кровотока, продолжающийся 20-30 минут после одной выкуренной сигареты. Развивается кислородная недостаточность и гиперкапния, вследствие чего наблюдается раздражение дыхательного центра и, как результат, усиление внутриутробных дыхательных движений, приводящих к заглатыванию околоплодных вод и возможной аспирации [2, 7].

Первые роды были у 17 женщин (42,5%), вторые у 16 (40%), третьи роды у 3 (7,5%), четвертые у 2 (5%), пятые роды у 2 обследованных (5%). Родоразрешение естественным путем составило 65%; операция кесарево сечение была у 35% пациенток.

Анамнез будущих матерей представлен графически (рис. 1).

Рисунок 1. Анамнез будущих матерей, новорождённые которых имели внутриутробную пневмонию.

Таким образом, отягощённый материнский анамнез был у 87,5% женщин, что негативно влияло на течение настоящей беременности и могло служить пусковым механизмом для реализации у новорождённого внутриутробной инфекции (внутриутробной пневмонии) [5].

В 77,5% случаях околоплодные воды светлые, в 22,5% околоплодные воды зеленые. Зеленые воды свидетельствуют о внутриутробной гипоксии плода, вследствие чего ребенок производит дыхательные движения, таким образом возможна микроаспирация содержимого околоплодных вод с последующим развитием внутриутробной пневмонии [13].

Реанимационные мероприятия по АВС-системе были проведены 12,5% новорожденным с внутриутробной пневмонией, из них ИВЛ мешком и маской была в 10%; интубация трахеи с ИВЛ в 2,5% случаях.

Оценка по шкале Апгар на 5 минуте жизни составила: 9 баллов у 27,5% детей, 8 баллов у 57,5%, 7 баллов у 10% , 6 баллов у 2,5% и 5 баллов у 2,5% новорожденных. В нашем исследовании только 2,5% детей имели оценку по шкале Апгар на 5 минуте меньше 5 баллов, что свидетельствует в пользу низких адаптационных возможностей.

Анализ данных также показал, что ранних внутриутробных пневмоний было 100% (40 новорождённых детей), поздних внутриутробных пневмоний не было диагностировано в наших исследованиях.

У 87,5% детей с внутриутробной пневмонией наблюдался периоральный и акроцианоз. Втяжение межреберных промежутков отмечалось у 77,5% новорожденных. Выраженная подкожная венозная сеть отмечалась у 65% детей. Мраморность кожных покровов была в 15% случаев. Тахипноэ больше 60 дыхательных движений за минуту отмечалось у 5% новорожденных, апноэ 1 раз в 4-5 часов установлено у 5% детей. Вздутие и снижение эластичности грудной клетки наблюдалось у 57,5% новорожденных. Монотонный крик наблюдался у 20% детей.

Экспираторный стон отмечался у 5% обследованных. Гипертермия до 38,5оС была у 7,5% новорожденных (табл.1).

Специфических клинических проявлений внутриутробной пневмонии нет. Все проявления сводятся к дыхательным расстройствам и симптомам общей интоксикации, которые встречаются при многих других заболеваниях [11].

Таблица 1. Основные клинические проявления внутриутробной пневмонии у новорожденных детей

|

Основные клинические проявления |

Абс. |

% |

|

-Периоральный и акроцианоз |

35 |

87,5% |

|

-Мраморность кожных покровов |

6 |

15% |

|

-Выраженная подкожная венозная сеть |

26 |

65% |

|

-Втяжение межреберных промежутков |

31 |

77,5% |

|

-Тахипноэ |

2 |

5% |

|

-Апноэ |

2 |

5% |

|

-Вздутие и снижение эластичности грудной клетки |

23 |

57,5% |

|

-Крик монотонный |

8 |

20% |

|

- Экспираторный стон |

2 |

5% |

|

-Гипертермия до 38,5 оС |

3 |

7,5% |

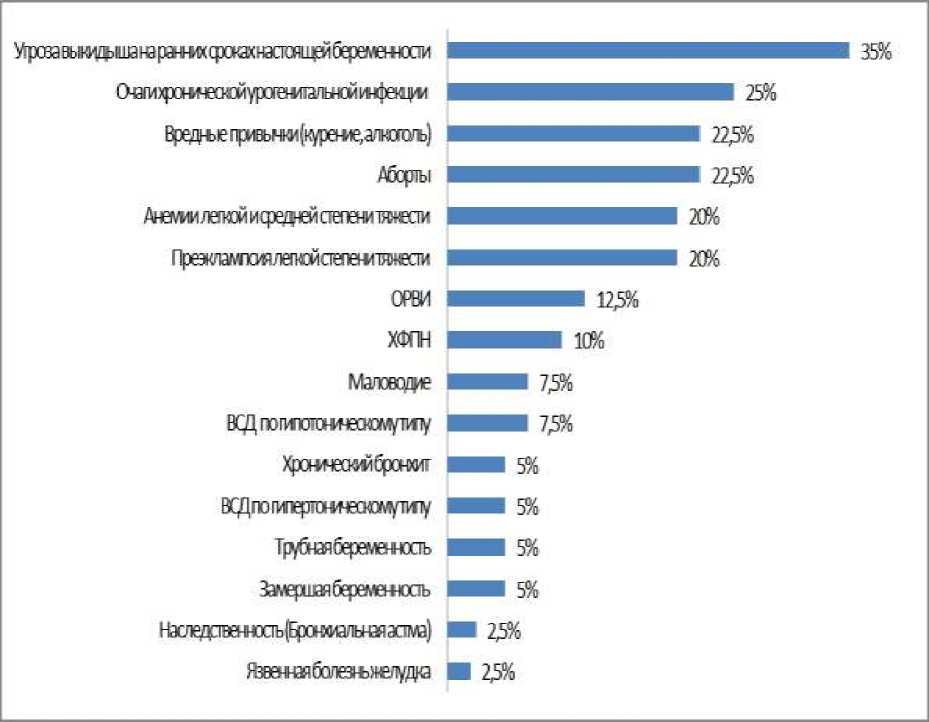

Перинатальное гипоксически-ишемическое поражение ЦНС II ст. наблюдалось у 97,5% новорожденных, перинатальное гипоксически-ишемическое поражение ЦНС III ст. было у 2,5%. Конъюгационная желтуха отмечалась у 37,5% новорожденных. Родовая травма была у 20% детей. Неонатальная инфекция мочевых путей диагностирована у 12,5% новорожденных. Врожденные пороки развития были у 7,5% новорожденных (рис.2).

При аускультации обследованных новорожденных, ослабленное дыхание определялось у 100% пациентов, проводные и крепитирующие хрипы выслушивались у 15% детей.

Рисунок 2. Сопутствующая патология у новорожденных с внутриутробной пневмонией.

При поступлении в стационар средние значения общего анализа крови были такие: гемоглобин - 170,8 г/л, эритроциты - 5,1*10¹² г/л, лейкоциты - 13*109 г/л, тромбоциты 306*10¹² г/л, СОЭ 4мм/ч. При выписки из стационара: гемоглобин – 145,3 г/л, эритроциты – 4,4*10¹² г/л, лейкоциты – 11,1*109 г/л, тромбоциты 280*10¹² г/л, СОЭ 4мм/ч (табл.2).

Все показатели были в пределах возрастной нормы как при поступлении, так и при выписки из стационара, это свидетельствует о том, что показатели общего анализа крови у новорожденных детей с внутриутробной пневмонией не всегда сходны с клинической картиной и не являются основными критериями для исключения внутриутробной инфекции [4, 11].

Таблица 2. Данные общего анализа крови новорожденных с ВУП

|

Лабораторный показатель |

При поступлении в стационар (среднее значение) |

При выписки из стационара (среднее значение) |

|

Гемоглобин (г/л) |

170,8 |

145,3 |

|

Эритроциты (10¹² г/л) |

5,1 |

4,4 |

|

Лейкоциты (109 г/л) |

13 |

11,1 |

|

Тромбоциты (10¹² г/л) |

306 |

280 |

|

СОЭ (мм/ч) |

4 |

3 |

При поступлении в стационар средние показатели биохимического анализа крови были такими: общий белок 52,9 г/л, общий билирубин 108,9 мкмоль/л, глюкоза 4,2 ммоль/л, печеночные пробы : АЛТ - 27,6 Е/л, АСТ -39,1 Е/л; СРБ – 51,6 мг/л.

Значение СРБ превышали норму в 10 раз, что свидетельствует о его диагностической значимости при внутриутробных инфекциях.

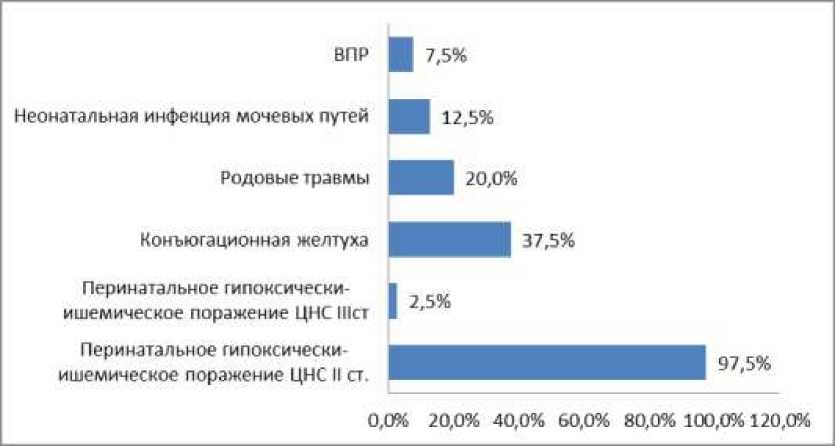

Доминирующее значение у доношенных новорожденных с внутриутробной пневмонией имели микроорганизмы рода Stafilococcus и

Streptococcus т.е. граммположительная флора (рис.3).

Рисунок 3.Данные микробиологического исследования мокроты.

В нашей работе мы провели анализ рентгенографий органов грудной клетки, которые показывают локализацию патологического очага в легких (табл. 3).

Таблица 3. Локализация очага пневмонии по данным рентгенографии

|

Пневмония |

Абс. |

% |

|

Правосторонняя верхнедолевая |

7 |

17,5% |

|

Правосторонняя среднедолевая |

1 |

2,5% |

|

Правосторонняя нижнедолевая |

5 |

12,5% |

|

Правосторонняя полисегментарная |

13 |

32,5% |

|

Левосторонняя верхнедолевая |

1 |

2,5% |

|

Левосторонняя нижнедолевая |

1 |

2,5% |

|

Двусторонняя полисегментарная |

10 |

25,0% |

|

Левосторонняя очаговая |

2 |

5,0% |

У 32,5% новорожденных диагностирована правосторонняя полисегментарная пневмония, у 25,0% - двусторонняя полисегментарная пневмония, у 17,5% детей диагностирована правосторонняя верхнедолевая пневмония, правосторонняя нижнедолевая пневмония была у 12,5% детей, у 5% новорожденных - левосторонняя очаговая пневмония, у 2,5% обследованных - левосторонняя нижнедолевая, у 2,5% новорожденных-левосторонняя верхнедолевая, у 2,5% детей - правосторонняя среднедолевая.

Чаще всего у доношенных новорожденных встречается правосторонняя полисегментарная пневмония, т.к. правое легкое более подвержено патологическим процессам из-за анатомо-физиологических особенностей. Правый бронх отходит от трахеи под тупым углом, тем самым патологические процессы локализуются в нижних отделах легких. У новорожденных трахея и бронхи короче и шире, чем у взрослых, а мелкие бронхи — более узкие. Плевра, покрывающая легкие, у новорожденного ребенка более толстая, рыхлая, содержит ворсины, выросты, особенно в междолевых бороздках, в этих участках возникают патологические очаги [ 1].

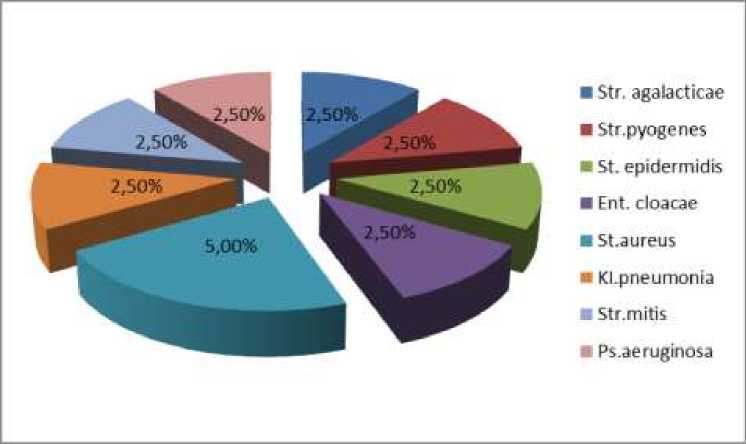

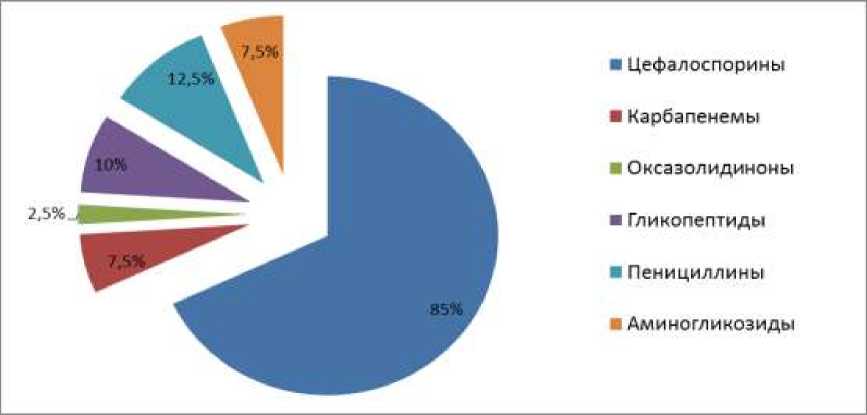

Основным методом лечения внутриутробной пневмонии у наших пациентов была антибиотикотерапия [8]. В большинстве случаев новорожденным назначали антибиотики из группы цефалоспоринов: цефуроксим 52,5% новорожденных, цефоперазон - 27,5%, цефотаксим -2,5%, цефтазидим- 2,5% детей. Пенициллины (Ампициллин) назначали 12,5% новорожденных, гликопептиды (Ванкомицин) - 10%, карбапенемы

(Меронем) - 7,5%, оксазолидиноны (Линезолид) – 2,5% детей, аминогликозиды (Амикацин) – 7,5% новорожденных (рис.4).

Рисунок 4. Основные группы препаратов антибактериальной терапии у детей с ВУП.

После стационарного лечения 97,5 % новорожденных выписаны в удовлетворительном состоянии и лишь 2,5% новорожденных направлены в ОДКБ для дальнейшего обследования и лечения.

Выводы:

-

1. Отягощённый акушерский анамнез отмечался y 87,5% будущих матерей, что в дальнейшем способствовало реализации внутриутробной пневмонии у новорождённых.

-

2. При анализе данных объективного обследования новорождённых с внутриутробными пневмониями, мы выявили, что у 87,5% детей наблюдался периоральный и акроцианоз. Втяжение межреберных промежутков отмечалось в 77,5% случаев. Аускультативно у 100% детей выслушивалось ослабленное дыхание и у 15% новорожденных выслушивались крепитирующие и проводные хрипы.

-

3. У 100% доношенных новорожденных внутриутробная пневмония сочеталась с перинатальным поражением ЦНС разной степени тяжести. У

- 37,5% детей сопутствующей патологией была конъюгационная желтуха; у 12,5% новорожденных - неонатальная инфекция мочевыводящих путей и у 7,5% детей отмечались врождённые пороки развития.

-

4. При микробиологическом исследовании мокроты, доминирующее значение имели такие микроорганизмы как: Stafilococcus (7,5%) и Streptococcus (7,5%). Преобладала правосторонняя полисегментарная внутриутробная пневмония (32,5%).

-

5. Базисной терапией внутриутробной пневмонии у новорождённых (85% случаев) были антибиотики группы цефалоспоринов. Большинство детей (97,5%) выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Список литературы Клинико-анамнестический курсив при внутриутробных пневмониях у доношенных новорождённых

- Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы [Электронный ресурс] // Детские болезни.-Режим доступа: http://www.det-bol.ru/29.php (дата обращения 18.04.2017).

- Барашнев Ю. И. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х, 2001. 638 с.

- Василенко Л.В., Зрячкин Н.И., Василенко Т.Л. Состояние здоровья детей, родившихся после превентивного лечения беременных групп риска по внутриутробному инфицированию плода // Проблемы репродукции. - 2008. - № 3. - С. 3-8.

- Внутриутробная пневмония [Электронный ресурс] // Медицинский портал EUROLAB.-Режим доступа: http://www.eurolab.ua/encyclopedia/pulmonology/48961/ (дата обращения 14.04.2017).

- Гнедько, Т.В., Капура, Н.Г. Комплексное обследование новорожденных с клиническими проявлениями врожденных инфекций // Мед.панорама. - 2009. - № 8. - С. 34-39.

- Левченко Л.А., Клименко Т.М., Хмелевская И.Г. Особенности анамнеза матерей недоношенных новорожденных с дыхательными нарушениями // Человек и его здоровье. - 2016. - № 3. - С.27-32

- Левченко Л.А., Устинова Я.Е., Линчевский Г.Л., Подоляка Д.В., Максимова С.М., Подоляка В.Л., Мухина Н.И., Самойленко Е.Б. Курение и беременность (обзор литературы) // Здоровье ребенка. - 2009. - № 3. - С. 90-92.

- Неонатология: национальное руководство / под ред. Н.Н. Володина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 749 с.

- Неонатология / подред. Н.П. Шабалова. -М.:МЕДпресс-информ, 2004. - С. 567-583.

- Педиатрия: учеб.для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / под ред. А. В. Тяжкой; пер. с укр. - Изд. 2-е. - Винница: Нова Книга, 2010. - 1152 с.

- Платонова О.А., Грак Л.В., Альферович Е.Н., Марочкина Е.М., Саржевская Е.А. Анализ факторов риска и клинико-рентгенологические.Особенности врожденной пневмонии у доношенных новорожденных// Медицинский журнал (Минск). - 2011. - № 4. - С. 98-102.

- Протоколы диагностики, лечения и профилактики внутриутробных инфекций у новорожденных детей. - М.: ГОУ ВУНМИ МЗ РФ, 2001. - 96 с.

- Стрельская О. В. Прогнозирование перинатальных исходов на основе особенностей течения беременности, родов и инфицирования родовых путей, плаценты, амниотической жидкости и новорожденного: автореф. … дис. канд. мед.наук/ О. В.Стрельская.- Красноярск, 2007. - 24 с.

- Duke T. Neonatal pneumonia in developing countries // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. - 2005. - Vol. 90, N 3. - Р. 211-219.

- Satoshi K., Fujimura M., Sakuma I. Morbidity and Mortality of Infants with Very Low Birth Weight in Japan: Center Variation // Pediatrics. - 2006. - Vol. 118, N 4. - P. 1130-1138.