Клинико-анатомическое исследование и моделирование нормы и патологии височно-нижнечелюстного сустава, выполненное на базе аппаратнопрограммного комплекса "Луч-С"

Автор: Иванова Валентина Дмитриевна, Потапов Владимир Петрович, Колсанов Александр Владимирович, Юнусов Ренат Рафатович, Желтякова Ольга Викторовна, Мальцева Арина Викторовна, Миронов Алексей Александрович, Яремин Борис Иванович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе излагается клинико-анатомическое обоснование математической обработки и клинической оценки данных компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава с использованием аппаратно-программного комплекса «ЛУЧ-С». Приводятся варианты его крайней изменчивости, синтопии с точки зрения компьютерной реконструкции. Описывается оригинальная методика реконструкции и измерения полученных данных. Оцениваются перспективы дальнейшего использования полученных данных в создании систем содействия принятию решения в медицине.

Компьютерная томография, реконструкция медицинских изображений, глубокое обучение, высокопроизводительные вычисления, ортопедическая стоматология

Короткий адрес: https://sciup.org/143177143

IDR: 143177143

Текст научной статьи Клинико-анатомическое исследование и моделирование нормы и патологии височно-нижнечелюстного сустава, выполненное на базе аппаратнопрограммного комплекса "Луч-С"

Введение. Современные технологии изучения морфологических данных путём математического анализа трёхмерной топологии с наложенным на неё слоем данных, описывающих физические (прочностные, трибологические, электрические) параметры позволяют сформировать новый раздел знания — виртуальную (вычислительную, глубокую) анатомию. Её внедрение имеет большой теоретический и прикладной аспект и позволит сделать шаг к использованию «сверхчеловеческих» технологий познания [1].

Анатомия височно-нижнечелюстного сустава является одним из традиционно сложных для изучения разделов морфологической науки. Это связано с многочисленностью факторов, определяющих его функцию, включающих мышечный тонус, структуру зубов, особенности прикуса. Суставы являются конвергентными, свобода движений в них достаточно высокая. Это затрудняет возможности моделирования их функции. С другой, клинической, точки зрения патология височно-нижнечелюстного сустава нередко подвергается гиподиагностике [2], ей оказывается недостаточное внимание со стороны врачей-стоматологов.

Использование систем автоматизированной обработки медицинских изображений в морфологической науке является перспективным направлением, в том числе в клинической анатомии височно-нижнечелюстного сустава, отличающегося анатомической и функциональной сложностью.

Височно-нижнечелюстной сустав (ВЧНС) -сложный многокомпонентный мышечно-суставной задний каркасный блок. ВЧНС обеспечивает разнонаправленные перемещения нижней челюсти, приводя при этом в соприкосновение зубные ряды челюстей. Оба ВЧНС функционируют строго одновременно и представляют поэтому одно комбинированное сочленение. Это обстоятельство делает невозможным изучение сустава одной стороны без изучения второго. Сустав образован головкой нижней челюсти, нижнечелюстной ямкой, суставным бугорком височной кости, внутрисуставным диском и суставной капсулой. Большое значение имеет аппарат внутри- и внекапсульных связок. Внутрикапсульные связки фиксируют суставной диск к височной кости и к шейке нижней челюсти. Внешними являются латеральная, клиновидно-нижнечелюстная и шилонижнече-люстная связки. Головка нижней челюсти имеет поперечно-эллипсовидную форму, располагаясь поперек шейки мыщелкового отростка. Длина ее составляет от 1,5 до 2,0 см, а ширина достигает 0,5– 0,7 см.

Мышечный аппарат ВЧНС сформирован довольно сложно. К нему относятся следующие мышцы: жевательная, височная, медиальная крыловидная, латеральная крыловидная, челюстно-подъязычная, двубрюшная и подбородочноподъязычная мышцы.

Наибольшее жевательное давление сустав испытывает в области между головкой, диском и бугорком, в направлении вперед и вверх. Результирующая сила жевательной, височной и внутренней крыловидной мышц имеет вертикальное направление вверх, а мышц, опускающих нижнюю челюсть, – вертикальное направление вниз. Мышцы дна полости рта имеют сагиттальное направление назад, антагонируя с наружной крыловидной мышцей, действующей сзади и вперед. В норме основная нагрузка при жевании приходится на пародонт, который регулирует силу мышечных сокращений. При нарушении окклюзии функция жевательных мышц перестраивается.

Суставная поверхность головки, покрыта тонким слоем гиалинового хряща и надхрящницей. После 25 лет он замещается слоем типичного волокнистого хряща. Шейка мыщелкового отростка нижней челюсти представляет наиболее тонкий, и вместе с тем довольно плотный участок нижней челюсти. Она состоит почти из одного компактного костного вещества. На передней поверхности шейки, ближе к головке, располагается крыловидная ямка – место прикрепления латеральной крыловидной мышцы.

Нижнечелюстная ямка представляет собой эллипсоподобную вогнутость височной кости. Спереди она отграничена задней поверхностью суставного бугорка височной кости, от высоты которого зависит глубина суставной ямки, а сзади – барабанной частью височной кости, снаружи – ножкой скулового отростка височной кости, внутри – латеральным краем отростка основной кости. Суставная ямка почти в три раза превышает размеры головки нижней челюсти.

В полости сустава залегает внутрисуставной диск ВНЧС в виде двояковогнутой линзоподобной хрящевой пластинки. Она повторяет форму сверху – переднего отдела нижнечелюстной ямки и ската суставного бугорка, снизу – головки нижней челюсти. Это мощное фиброзное образование, структурно состоящее из грубоволокнистой соединительной ткани. По периферии диск срастается с суставной сумкой и делит полость сустава на два отдела, не сообщающиеся между собой: верхнепередний, расположенный между суставной ямкой и суставным бугорком височной кости, и нижнезадний, расположенный между сочлененной поверхностью головки нижней челюсти и нижнезадней частью диска. Все движения нижней челюсти совершаются синхронно вместе с диском. Внутрисуставной диск в полости сустава находится в постоянно натянутом состоянии благодаря его связи с латеральной крыловидной мышцей, которая предохраняет его от соскальзывания в момент широкого открывания и полного закрывания рта.

Капсула ВНЧС имеет мешковидную форму. Она слабо натянута и обеспечивает свободные движения нижней челюсти. Она прикрепляется к шейке мыщелкового отростка и включает в себя полностью суставной бугорок, суставную ямку до глазеровой щели, и внизу волокна сумки конусообразно сходятся у шейки мыщелкового отростка, где она и прикрепляется.

Связочный аппарат обеспечивает стабилизацию нижней челюсти, ограничивая ее движения в допустимо физиологической норме, он представлен височно-челюстной (латеральной), шило-челюстной и клиновидно-челюстной связками. При нормальном объеме движений челюсти связки не растягиваются и не расслабляются.

Кровоснабжение сустава крайне интересно. Оно осуществляется поверхностной височной, глубокой ушной, задней ушной, передней барабанной, средней артерией твердой мозговой оболочки, крыловидной артерией. Сосудистая сеть по периферии диска образует «корону» вокруг центрального бессосудистого участка. Венозный отток осуществляется через вены, отходящие от капсулы, где они имеют разделение по уровню (поверхностные, средние и внутренние), далее в позадичелюстную, а затем уже во внутреннюю яремную вену. Средние вены локализованы в толще капсулы, а внутренние в основном – в задневнутреннем участке синовиальной оболочки. Венозное сплетение связано анастомозами со слуховым анализатором. Большая часть венозной крови, идущей от органа слуха, вливается в венозное сплетение капсулы сустава, и лишь затем через суставные вены достигает лицевой вены. ВНЧС имеет и хорошо развитую сеть лимфатических сосудов. В иннервации сустава принимают участие: жевательный нерв, ушновисочный, периферические коннективы ушно- височной артерии, от которой отходит несколько веточек, иннервирующих наружный слой капсулы сустава; симпатическое сплетение поверхностной височной артерии, от которого отходит несколько веточек, иннервирующих наружный слой капсулы сустава, глубокий задний височный нерв, а также мышечные ветви наружного крыловидного нерва.

Дисфункция ВНЧС проявляется с частотой от 5 до 85 % от всего населения, в том числе и у лиц молодого возраста. Женщины с этой патологией встречаются вдвое чаще, чем мужчины, однако женщины в 5 раз чаще обращаются к услугам врачей.

В настоящее время рассматриваются три основные теории происхождения синдрома дисфункции: окклюзионные нарушения, мышечный дисбаланс, психофизиологический феномен. Выделяют два фактора возникновения болезни[6]: физическое и эмоциональное напряжение и окклюзионная дисгармония. При взаимодействии этих факторов может развиться гиперфункция жевательных мышц с появлением в них усталости, боли, ограничения подвижности в суставе. В 30–40 % случаев отмечается сочетание заболеваний ВНЧС с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. В отличие от других суставов движения в височно-нижнечелюстном сочленении регламентируются главным образом мышцами и в меньшей степени – связками и формой суставных поверхностей. Дисфункциональные нарушения в суставе обусловлены спастическим сокращением парных жевательных мышц, дискоординацией мышечных сокращений, перерастяжением мышечно-связочного аппарата сустава, нарушением артикуляционных взаимоотношений зубов и зубных рядов. Односторонняя потеря жевательных зубов, вызывающая перенос функция жевания на сторону сохраненных окклюзионных контактов, ведет к на рушению координации мышечных сокращений и функции сустава, а, следовательно, к смещению нижней челюсти в сторону имеющихся жевательных зубов. Жевательные мышцы для предохранения сустава от повреждения изменяют свое функциональное состояние. После прекращения действия тяги отмечалась тенденция к обратной морфологической перестройке, однако полного восстановления нормальной структуры тканей не отмечено.

Это определяет необходимость комплексного моделирования нормы и патологии височно-нижнечелюстного сустава с использованием методик вычислительной анатомии.

Цель исследования - комплексное моделирование нормы и патологии височно-нижнечелюстного сустава с использованием методик вычислительной анатомии.

Материал и методы исследования. Кол- лективом Самарского государственного медицинского университета в рамках исполнения государственного контракта № 14411.2049999.19.025 от 21.04.2014 г. Шифр «3.2-Анатомия-2014» «Разработка технологии и организация производства клинико-диагностической системы для исследования сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, реализующей построение персональных анатомических и функциональных моделей» Минпромторга России создан программно-аппаратный комплекс «Луч-С».

В составе данного комплекса находятся следующие компоненты: сервер хранения и обработки медицинских изображений (аппаратнопрограммный комплекс), автоматизированное рабочее место врача-диагноста для просмотра и обработки медицинских изображений (аппаратно-программный комплекс), автоматизированное рабочее место врача-клинициста для просмотра и обработки медицинских изображений (аппаратно-программный комплекс) [3, 4, 5]. Аппаратная часть изготавливается с использованием производственной площадки Технопарка «ИТ-медицина» Самарского государственного медицинского университета на базе аппаратных решений, изготовленных на базе ОАО «Т-платформы» (г. Москва). Данные решения позволяют достигать целей создания мощного аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки медицинских изображений с максимально высокой долей импортзамещения. Так, все аппаратные решения могут быть собраны с использованием микропроцессоров российского производства «Эльбрус» ОАО «МЦСТ» (г. Москва). Программная часть изделия подготовлена специалистами Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» и представляет собой систему для сбора, анализа, трансформации медицинских изображений.

Важным практическим применением подобных систем является возможность внедрения технологии «глубокого обучения» [7] в методику распознавания трёхмерных изображений. В Самарском государственном медицинском университете используется интеграция серверного компонента изделия «Луч-С» и суперкомпьютера «Ветерок» (14 Тфлопс). На последнем развёрнута 19-слойная нейросеть на фреймворке Caffee, обученная на массиве медицинских изображений. Данная сеть используется для улучшения распознавания данных DICOM. Использование связки системы обработки медицинских изображений и нейронной сети позволяет создавать системы содействия принятия решения и моделировать норму и патологию височно-нижнечелюстного сустава.

Материалом для исследования явились

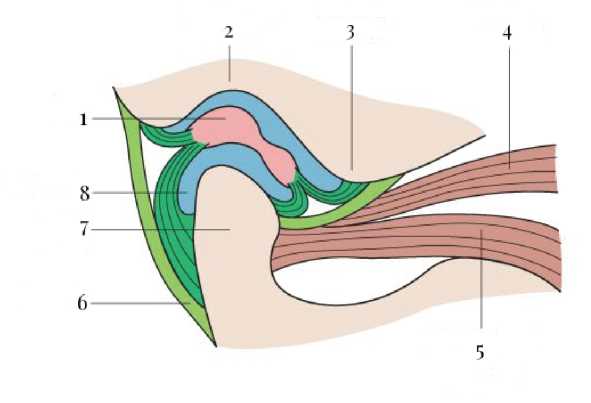

Рис. 1. Схема строения височно-нижнечелюстного сустава. 1. Суставной диск. 2. Нижнечелюстная ямка. 3. Суставная выпуклость. 4. Верхняя головка латеральной крыловидной мышцы. 5. Нижняя головка латеральной крыловидной мыщцы. 6. Суставная капсула. 7. Суставная головка. 8. Нижняя полость сустава.

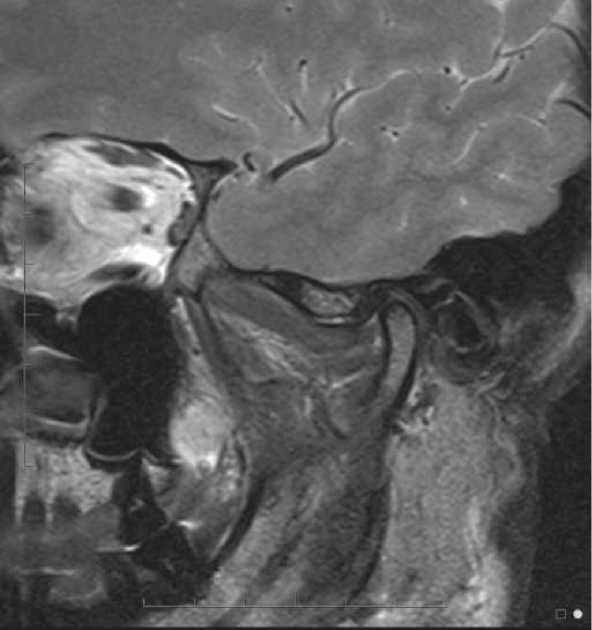

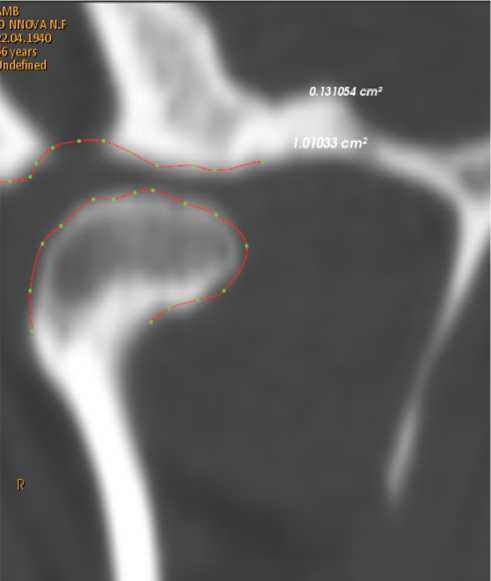

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма, срез через височно-нижнечелюстной сустав.

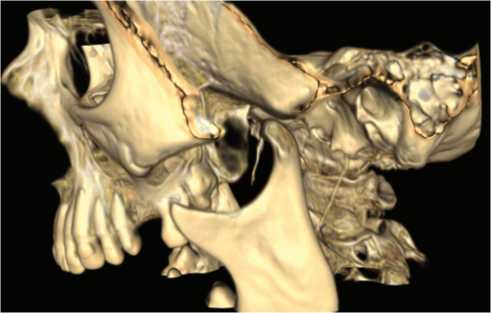

Рис. 3a.

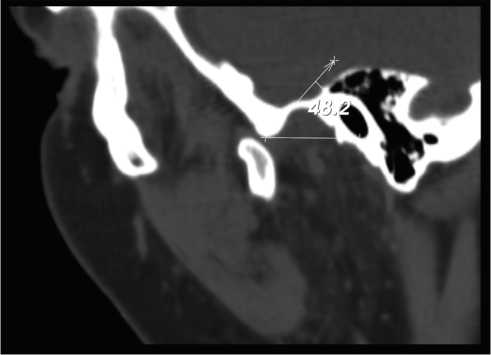

Рис. 3b.

Рис. 3c.

Рис. 3e.

Рис. 3d.

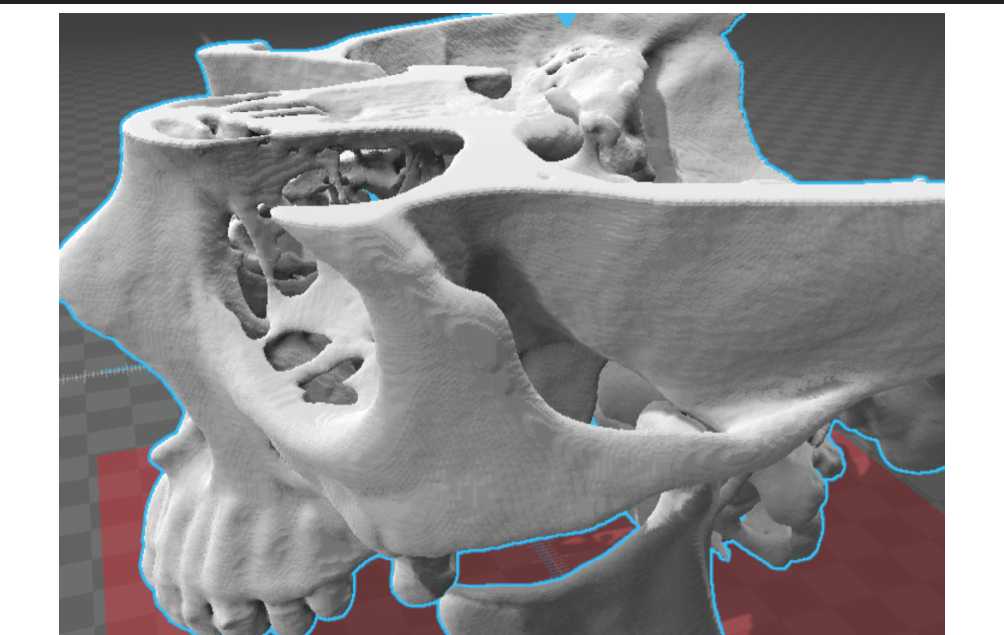

Рис. 3. Дополнительные построения при вычислении геометрии височно-нижнечелюстного сустава, выполненные в приложении «Луч-С»:

-

а) Воксельная модель левого височно-нижнечелюстного сустава, скуловой отросток срезан для демонстрации суставной щели, боковая проекция;

-

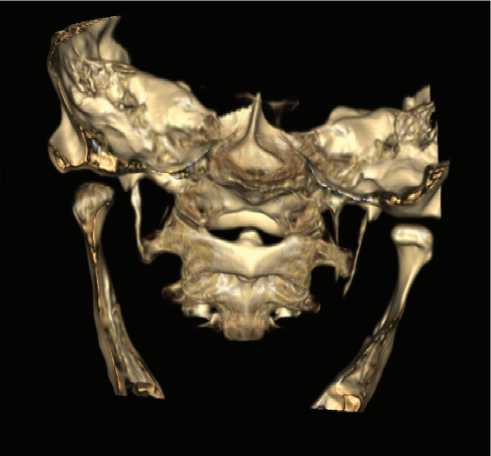

b) Сравнение обоих височно-нижнечелюстных суставов, фронтальная проекция, срез;

-

c) Измерение угла заднего ската суставного бугорка;

-

d) Построение кривой Безье, описывающей суставные поверхности для автоматического анализа;

-

e) Реконструкция сустава (увеличение) в «мягком» режиме

Рис. 4. Трехмерная модель височно-нижнечелюстного сустава.

реконструкции КТ пациентов с артрозом ВНЧС и без него, выполненные в период с 2007 по 2014 гг. Исследования получены из Регионального архива медицинских изображений Самарской области.

Реконструкция данных компьютерной томографии выполнена при помощи программноаппаратного комплекса «Луч-С», разработанного коллективом Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» Самарского государственного медицинского университета.

Были изучены 98 компьютерных томограмм различных пациентов с артрозом ВНЧС в положениях «рот открыт» и «рот закрыт», в трех плоскостях: коронарной, аксиальной и сагиттальной (всего 240 изображений). Среди обследованных пациентов — 8 мужчин и 90 женщин в возрасте от 23 лет до 70 лет. Самую большую группу с остеоартрозом составили пациенты старшей возрастной группы 60 лет (45%). Получали массив данных и исследовали его в режиме мультипланарной реконструкции, трёхмерной реконструкции. Производили измерение ширины суставной щели в пяти отделах сустава в сагиттальной плоскости. Дополнительно в сагиттальной плоскости определяли величину угла заднего ската суставного бугорка, который образуется между прямой, соединяющей наиболее выступающие точки вершины суставного бугорка и нижнего края слухового прохода и прямой, проведённой по касательной к заднему скату суставного бугорка. В коронарной плоскости измеряли ширину медиального отдела суставной щели, измеряя длину отрезка между наиболее выступающей точкой медиальной поверхности мыщелкового отростка нижней челюсти и точкой на медиальной поверхности суставной ямки и ширину латерального отдела суставной щели, измеряя длину отрезка между наиболее выступающей точкой на латеральной поверхности суставной головки мыщелкового отростка нижней челюсти и точкой на латеральной поверхности суставной ямки; в аксиальной плоскости, проходящей через середину высоты суставной головки мыщелкового отростка нижней челюсти, определяют максимальную ширину мезиального отдела суставной щели между точкой на медиальной поверхности суставной головки и точкой на поверхности суставной ямки в наиболее широкой части суставной щели.

Для оптимизации выполненных расчетов подготовлен и использован полуавтоматический плагин для программы просмотра «ЛУЧ-С».

Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении КТ ВНЧС в сагиттальной плоскости в положении «рот закрыт» двустороннее сужение суставной щели наблюдалось у 9 пациентов со снижением высоты нижнего отдела лица. У 3 пациентов, отмечавших преимущественное жевание на левой стороне, со смещением линии, проходящей между центральными резцами верхней и нижней челюсти влево, отмечалось одностороннее сужение суставной щели в верхне-заднем отделах слева. У 8 пациентов с преимущественным жеванием на правой стороне со смещением линии, проходящей между центральными резцами верхней и нижней челюсти вправо, отмечало одностороннее сужение суставной щели в задневерхних отделах с правой стороны.

При сопоставлении результатов измерений суставных щелей при цифровой обработке КТ и клинической картины пациентов нами отмечена прямо-пропорциональная зависимость между сужением суставной щели в задне-верхнем отделе и предъявляемыми жалобами, а именно, помимо хруста и щелканья, наличие болей в суставе в покое и их усиление плотном сжатии челюстей. Морфологические изменения в костных элементах височно-нижнечелюстного определены у 20 обследуемых пациентов в виде: склерозирования кортикальной пластинки суставной головки мыщелкового отростка нижней челюсти у 6 человек деформации суставной головки и суставного бугорка у 14 обследованных. У 8 пациентов морфологические изменения в тканях сустава наблюдались преимущественно на правой стороне, у 3 на левой, у 9 больных — с двух сторон.

Полученные таким образом данные подвергались компьютерной обработке. Методом сегментации строили трехмерную модель височно-нижнечелюстного сустава и оценивали степень сжатия геометрии при нагрузке на сустав.

Компьютерная реконструкция позволила выявить объем суставной щели ВНЧС и рассчитать взаимосвязь его пространственных изменений с выраженностью клинических проявлений сужения сустава, а в последующем определить конструкции зубных протезов для нормализации взаимоотношения внутрисуставных элементов.

Таким образом, использование отечественного аппаратно-программного комплекса «Луч-С» позволяет усовершенствовать и автоматизировать процесс обработки данных компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава. Данное решение является не только прикладным. Оно демонстрирует практические достижения глубокой анатомии как нового раздела морфологической науки.

Список литературы Клинико-анатомическое исследование и моделирование нормы и патологии височно-нижнечелюстного сустава, выполненное на базе аппаратнопрограммного комплекса "Луч-С"

- Колсанов А.В., Назарян А.К., Яремин Б.И. и др. Виртуальные технологии в клинической анатомии человека: новая эра морфологической диагностики и практики//Морфологические ведомости. - Красный Яр, 2012. - № 3. - С. 30-34.

- Колсанов А.В., Иванова В.Д., Яремин Б.И., и др. Применение информационных технологий в медицине и образовании: новое направление исследований в Самарском государственном медицинском университете//Современные педагогические и информационные технологии в образовании и медицине- под ред. Г.П. Котельникова. Самара, 2015. С. 114-119.

- Потапов В.П., Потапов И.В., Садыков М.И. Клинико-рентгенологические особенности диагностики окклюзионно-артикуляционного дисфункционального синдрома височно-нижнечелюстного сустава // Институт стоматологии. - СПб, 2008. - - С.44-45.

- Воробьев В.П., Ясвоин Г.Я. Анатомия, гистология и эмбриология полости рта и зубов. - М. - Л., 1936. - 381 с.

- Симановская Е.Ю., Болотова М.Ф., Няшин Ю.И. Адаптация зубочелюстной системы человека к изменяющимся жевательным усилиям // Российский журнал биомеханики. - 2002. - № 2. - С. 51-62.

- Соколов А.М. О патологии височно-нижнечелюстного сустава. - М., 2000. - 230 с.