Клинико-фармакологическая оценка эффективности лечения больных аденомой предстательной железы препаратами с антитромбоцитарной активностью

Автор: Глыбочко Петр Витальевич, Свистунов Андрей Алексеевич, Солдатенко М.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 3 т.3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Большинство пациентов с аденомой предстательной железы нуждаются в коррекции системы гемостаза В исследования отбирали больных с суммарным баллом по IPSS от 8 до 20, то есть проявления АПЖ у них могут быть отнесены к легкой и средней степеням. Основным критерием оценки эффективности фармакотерапии явились эффекты от лечения по отношению к шкале симптомов IPSS, индексу качества жизни QOL, урофлуометрическим показателям, максимальной скорости потока мочи (Q max) и количеству остаточной мочи. Контроль проводился до лечения, а также через три и шесть месяцев от начала приема препаратов. При проведении сравнительного анализа дезагрегантного действия препаратов различных фармакологических групп (аспирина, дипиридомола и тиклида) на фоне стандартной терапии пермиксоном в дозе 160 мг обнаружено, что наиболее эффективным средством для профилактики тромботических осложнений у больных АПЖ IPSS 9-18 является тиклид в дозе 250 мг дважды в сутки.

Короткий адрес: https://sciup.org/14916699

IDR: 14916699

Текст научной статьи Клинико-фармакологическая оценка эффективности лечения больных аденомой предстательной железы препаратами с антитромбоцитарной активностью

НИИ ф^ндаментальной и ^линичес^ой ^ронефроло^ии, Саратовс^ий медицинс^ий ^ниверситет

Большинство пациентов с аденомой предстательной железы н^ждаются в ^орре^ции системы ^емостаза В исследования отбирали больных с с^ммарным баллом по IPSS от 8 до 20, то есть проявления АПЖ ^ них мо^^т быть отнесены ^ ле^^ой и средней степеням. Основным ^ритерием оцен^и эффе^тивности фарма^отерапии явились эффе^ты от лечения по отношению ^ ш^але симптомов IPSS, инде^с^ ^ачества жизни QOL, ^рофл^ометри-чес^им по^азателям, ма^симальной с^орости пото^а мочи (Q max) и ^оличеств^ остаточной мочи. Контроль проводился до лечения, а та^же через три и шесть месяцев от начала приема препаратов. При проведении сравнитель-но^о анализа деза^ре^антно^о действия препаратов различных фарма^оло^ичес^их ^р^пп (аспирина, дипиридомола и ти^лида) на фоне стандартной терапии перми^соном в дозе 160 м^ обнар^жено, что наиболее эффе^тивным средством для профила^ти^и тромботичес^их осложнений ^ больных АПЖ IPSS 9–18 является ти^лид в дозе 250 м^ дважды в с^т^и.

CLINICAL-PHARMACOLOGICAL VALUE OF TREATMENT EFFICIENCY OF BHP-PATIENTS BY ANTITHROMBOTIC THERAPY

P.V. Glybochko, A.A. Svistunov, M.V. Soldatenko

Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology,

Saratov State Medical University

Patients with BHP need in pharmacological treatment of thrombosis the most often in the first 3 cases because has dysfunctions of platelets and coagulation. According to results of analysis of efficiency antithrombotic therapy in BHP-patients confirmed clinical and biochemical influence antithrombotic therapy by “Ticlid” 250 mg twice on the day in comparison with “Aspirin” 100 mg and “Dipiridomol” 25 mg on the basic therapy of the BHP by “Permixon” 160 mg. The received results have had statistically meant differences. Manifestation of BHP and value QOL and others urodynamic complications most often appear on the basic specific monotherapy of BHP and lost after antithrombotic therapy for 1–3 months. The important complications of antithrombotic therapy of BHP-patients did not observe.

В настоящее время лечение АПЖ хара^териз^ет-ся быстрым развитием новых фарма^оло^ичес^их воздействий и подходов, что вызывает необходимость в чет^ом обосновании выбора меди^аментозной терапии больных АПЖ.

Целью настояще^о исследования явилось проведение сравнительно^о анализа эффе^тивности применения препаратов с антитромбоцитарной а^тив-ностью для лечения больных с аденомой предстательной железы

Материалы и методы исследования

При подборе больных для проведения с^ринин-^ово^о фарма^отерапевтичес^о^о поис^а мы пользовались рез^льтатами Межд^народной системы с^м-марной оцен^и заболеваний простаты в баллах (IPSS), одобренной ВОЗ (1993).

В исследования отбирали больных с с^ммарным баллом по IPSS от 8 до 20, то есть проявления АПЖ ^ ^оторых мо^^т быть отнесены ^ ле^^ой и средней степеням. У больных отмечали: 1) ^чащенное прерывистое мочеисп^с^ание; 2) отс^тствие императивных позывов на мочеисп^с^ание; 3) ощ^щение неполно-^о опорожнения мочево^о п^зыря после мочеисп^с-^ания.

По этим проявлениям, с известной долей вероятности, мы считали, что де^омпенсации мочево^о п^-зыря еще нет, с^бъе^тивные расстройства еще вполне терпимы и отношение само^о больно^о ^ та^ом^ ^ом-пле^с^ проявлений болезни ^а^ ^ возможно пожиз-ненном^ “плохое”. Инде^с оцен^и ^ачества жизни (QOL) равен 3. По с^ществ^ющей ^лассифи^ации болезнь может быть отнесена ^ первой-второй стадиям.

Рез^льтаты исследования и их обс^ждение

Основным ^ритерием оцен^и фарма^отерапии явились эффе^ты от лечения по отношению ^ ш^але симптомов IPSS, инде^с ^ачества жизни QOL, ^роф-л^ометричес^ие по^азатели (ма^симальной с^орости пото^а мочи – Q max, минимальной с^орости пото^а мочи – Q min); ^оличество остаточной мочи и ^онт-роль проводились до лечения, через три и шесть месяцев от начала приема препаратов. В процессе лечения серьезных нежелательных ле^арственных реа^ций, треб^ющих отмены препаратов выявлено не было. У не^оторых больных (0,5%) отмечались боль в эпи^астрии, тошнота.

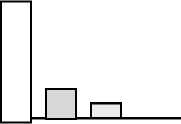

При монотерапии перми^соном в дозе 160 м^/с^т 2 раза в день, через три месяца после лечения с^м-марный балл по IPSS отмечался в пределах 0–7 баллов ^ 30% больных, а средняя степень диз^ричес^их расстройств сохранялась ^ 15% больных.

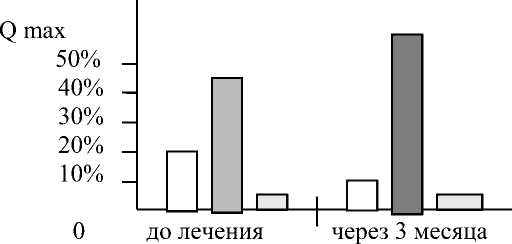

Через три месяца лечения перми^соном значительно ^л^чшились ^родинамичес^ие по^азатели. У 30% больных минимальная с^орость пото^а мочи составила более 11 мл/сек. Лишь у 5% больных она осталась в пределах > 5 мл/с (рис. 1,2).

Уровень половых гормонов и их активных метаболитов, а также соотношение эстрогенов к общему тестостерону (E/T) определяют не только процесс аденомы простаты, но и морфологические особенности роста железы. Наиболее значимым в этом плане является баланс Е/Т [3].

При оценке эффективности монотерапии пермик-соном отмечались след^ющие изменения в ^ровне половых ^ормонов в плазме ^рови больных АПЖ (табл. 1).

В результате проведенных исследований выявлено, что прием пермиксона в течение 3 месяцев в дозе 160 мг 2 раза в сутки достоверно снижал уровень тестостерона, дигидротестостерона и 17-бэта-эстра-диола, не оказывая достоверно значимого влияния на уровень андростендиона, эстрона и эстриола (табл. 1).

Таким образом, пермиксон оказывает выраженное антиандрогенное действие (снижаетуровень ДГТ), не оказывая достоверно значимого влияния на уровень эстрогенов. Учитывая выявленные изменения в реологических свойствах крови у больных АПЖ, нами изучено влияние терапии пермиксоном на реологи-чес^ие свойства ^рови и а^ре^ационн^ю а^тивность тромбоцитов.

При изучении изменений агрегационной активности тромбоцитов больных АПЖ IPSS 9-18 на фоне лечения пермиксоном обнаружено, что при динамическом наблюдении через 3 месяца и 6 месяцев после проводимой терапии достоверно значимого воздействия на исслед^емые параметры а^ре^ационной активности тромбоцитов не выявлено. Колебания показателей среднего размера агрегатов, максимальной скорости увеличения агрегатов, амплитуды агрегации и максимальной скорости агрегации тромбоцитов было незначительным.

Таким образом, результаты проведенных исследований по выбору эффективного медикаментозного лечения больных АПЖ IPSS 9-18 подтвердили, что монотерапия ингибитором 5-а-редуктазы в качестве базового лечения в течение 3 месяцев приводит к значительному улучшению как дизурических расстройств, улучшению качества жизни больного, так и гормонального дисбаланса половых гормонов.

Проведенная нами оценка гемостазиологическо-го статуса больных АПЖ показала, что наиболее существенные изменения в системе гемостаза касаются сосудисто-тромбоцитарного звена.

Согласно современным представлениям, процесс межтромбоцитарного взаимодействия, в том числе их агрегация, опосредуются гликопротеиновыми рецепторами, располагающимися на наружной поверхности мембраны кровяных пластинок [1].

Показано, что фибриноген создает мостики меж-д^ инте^риновыми ^ли^опротеиновыми рецепторами ГП II в-Ша тромбоцитов, обусловливая их агрегацию. Тиклид взаимодействует с ГП II в-Ша тромбоцитов и блокирует их агрегацию, то есть проявляет антиагрегантные свойства.

В связи с вышеизложенным след^ющим этапом наших исследований явилось проведение сравнительного анализа эффективности дезагрегантов различных фарма^оло^ичес^их ^р^пп и механизмов действия (аспирин, тиклид, дипиридамол) у больных АПЖ на фоне приема пермиксона. Аспирин назначался в дозе до 100 мг дважды в сутки, тиклид - 250 мг дважды в сутки, дипиридамол - 25 мг дважды в сутки.

Больные АПЖ, находившиеся под наблюдением, были разделены на три подгруппы.

Исследование фармакологической эффективности дезагрегантов (аспирина, тиклида, дипиридамола) соответствовало дизайну простого рандомизированного исследования в параллельных группах. Каждая их под^р^пп пол^чала препарат в течение трех месяцев; при осуществлении гемостазиологическо-^о ^онтроля изменений по^азателей а^ре^ационной способности тромбоцитов и клинической эффективности через 1 и 3 месяца.

В таблице 2 представлены показатели АДФ-инду-цированной (1 мкМ) агрегации тромбоцитов больных на фоне приема аспирина в дозе 100 мг дважды в сутки. Нами выявлено, что на фоне приема аспирина больными АПЖ достоверно по сравнению с пациентами, не принимавшими ацетилсалициловую кислоту, снижается максимальная скорость агрегации тромбоцитов до 22,1 ± 0,4 у. е. (р < 0,05), что сохраняется и через 3 месяца.

При проведении контроля через 1 месяц обнаруживали достоверно значимое снижение максимальной амплитуды агрегации до 32,7 ± 0,7% (р < 0,05), а также максимальной скорости агрегации тромбоцитов до 32,5 ± 0,2 у. е. (р < 0,05). Кинетические показатели АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов изменялись незначительно (табл. 2).

При из^чении динами^и основных по^азателей коагуляционного гемостаза на фоне приема аспирина выявили, что при приеме в течение 1 месяца статистически достоверно по сравнению с больными, не получавшими ацетилсалициловую кислоту, изменяется толерантность плазмы к гепарину до 756,07 ± 15 с (р < 0,05), тромбопластическая активность крови -до 65,0 ± 0,7% (р < 0,05), а также уровень фибриногена - до 5,1 ± 0,2 г/л (р < 0,05).

Вторая под^р^ппа больных пол^чала ти^лид в дозе 250 мг два раза в сутки. При динамическом исследовании сосудисто-тромбоцитарного коагуляционного и звеньев системы гемостаза было выявлено, что при приеме тиклида в течение 1 месяца отмечается достоверно значимое снижение ма^симальной с^орости увеличения агрегатов до 21,3 ± 1,5 у. е. (р < 0,05), максимальной скорости агрегации - до 22,2 ± 0,7 у. е. (р < 0,05) и среднего размера агрегатов - до 10,8 ± 1,1 у. е. (р < 0,05; табл. 3).

В первый месяц на фоне приема ти^лида нами обнаружены следующие изменения показателей аг-регатограммы: незначительно увеличилась максимальная скорость увеличения агрегатов - до 22,7 ± 0,3 у. е. (р < 0,05); более выраженно увеличились максимальная скорость агрегации - до 32,2 ± 0,4 у. е. (р < 0,05) и латентный период - до 2,1 ± 0,2 с (р < 0,05), а также максимальная амплитуда агрегации -до 47,7 ± 1,2 (р < 0,05), что, однако, было недостоверно (р > 0,05). При этом средний размер агрегатов уменьшился до 10,6 ± 0,5 у. е. (р < 0,05).

Пациенты из третьей подгруппы принимали дипиридамол по 25 мг два раза в сутки также в течение 3 месяцев. Нами установлено, что на фоне лечения дипиридамолом отмечалось ^меренно выраженное ^меньшение временных и ^инетичес^их параметров агрегатограммы, которое, однако, не было достоверно значимым.

100%

50%

40%

30%

20%

10% до лечения

через 3 месяца

0-7 баллов

8-18 баллов

19-23 балла

Рис. 1. Распределение больных в зависимости от степени дизурических расстройств (суммарный балл IPSS)

Рис. 2. Соотношение больных с различной ма^симальной и минимальной с^оростью пото^а мочи через три месяца лечения перми^соном

Q max - 6-10 ml/с

Таблица 1 Гормональный профиль половых гормонов до и после лечения больных АПЖ пермиксоном (М ± m)

|

До лечения, n = 35 |

3 мес. после лечения, n = 35 |

6 мес. после лечения, n = 35 |

|

|

Тестостерон, нг/мл |

4,3 ± 0,03 |

3,6 ± 0,02 р > 0,05 |

3,8 ± 0,01 р > 0,05 |

|

Дигидротестостерон,нг/мл |

250 ± 15,0 |

200 ± 10,0 р < 0,05 |

190 ± 10,0 р < 0,05 |

|

Андростендион,нг/мл |

1,8 ± 0,03 |

1,6 ± 0,03 р > 0,05 |

1,8 ± 0,02 р > 0,05 |

|

Эстрон, пг/мл |

35 ± 0,2 |

32,1 ± 0,1 р > 0,05 |

34,5 ± 0,3 р > 0,05 |

|

17 - P -эстрадиол, пг/мл |

50 ± 0,5 |

50 ± 0,4 р > 0,05 |

42,0 ± 0,3 р > 0,05 |

|

Эстриол, пг/мл |

35 ± 0,04 |

36 ± 0,2 р > 0,05 |

34 ± 0,1 р > 0,05 |

Таблица 2

Показатели АДФ-индуцированной (1 мкМ ) агрегации тромбоцитов больных АПЖ на фоне приема аспирина (М ± m)

Таблица 3

Показатели АДФ-индуцированной (1 мкМ) агрегации тромбоцитов больных АПЖ на фоне приема тиклида (М ± m)

Список литературы Клинико-фармакологическая оценка эффективности лечения больных аденомой предстательной железы препаратами с антитромбоцитарной активностью

- Бышевский А.Ш., Баркаган З.С. и др. Регуляция коагуляционных превращений фибриногена. -Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. -208 с.

- Гориловский Л.М. Заболевания предстательной железы в пожилом возрасте. -М., 1998. -С. 91-93.

- Глыбочко П.В., Киричук В.Ф., Свистунов А.А. Богословская С.И. Гормонально-метаболические расстройства у больных ДГПЖ. -Саратов, 2001. -257 с.

- Дудаев В.А., Белоусов В.В., Львова М.Ю. Реологические свойства крови у больных аденомой предстательной железы//Гематология и трансфузиология. -1996. -№ 6. -С. 20-23.

- Cagh Y., Nojima S. Hormonal balanсe in BPH//Y. Endocr. Res. -2002. -№ 19. -P. 74-78,

- Frea В., Brownez W., Nevil M. Releasing factors in BPH//Am. Y. Med. -2007. -№ 16. -P. 977-983.

- Leviele M., Partin A. Influence of age a endocrine factors in BPH//Y. Clin. Endocrin. -2005. -№ 7. -P. 123-127.