Клинико-физиологическое прогнозирование развития неспон-дилогенных дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации

Автор: Барулин А.Е., Можарова О.А., Черноволенко Е.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать систему клинико-физиологического прогнозирования развития неспондилогенных дорсо-патий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации. Материал. Объект исследования: 105 лиц молодого возраста с неспондилогенными дорсопатиями и синдромом психосоциальной дезадаптации. Результаты. Полученные результаты демонстрируют заметное влияние психосоциальных и биомеханических факторов как на хронизацию болевого синдрома, так и на прогрессирование функциональных и органических изменений в локомоторной сфере. Заключение. По результатам исследования разработаны подходы к прогностической оценке риска развития неврологических проявлений при дорсопатиях на основе комплексного анамнестического, физиологического, клинико-неврологического, экспериментально-психологического подходов.

Боль, дезадаптация, дорсопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917539

IDR: 14917539

Текст научной статьи Клинико-физиологическое прогнозирование развития неспон-дилогенных дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации

предотвращение хронизации болевых проявлений и профилактика рецидивов. Однако в большинстве случаев лечение ограничивается купированием болевого синдрома без поиска этиологического фактора. Кроме того, практически не учитывается, что неспондилогенные дорсопатии находятся в прямой зависимости от социально и профессионально обусловленных факторов (длительные статические перегрузки: статичность позы, постоянное напряжение небольшой группы мышц, монотонность выполняемой работы в условиях дефицита времени и нервноэмоциональных перегрузок).

Трансформация острой или подострой боли в хроническую может быть обусловлена длительно сохраняющимися негативными психосоциальными факторами, например сопутствующей повышенной тревожностью, личностной неудовлетворенностью, характерологическими особенностями, а также имеющимися рентными установками [7]. Это особенно важно на начальных этапах развития заболевания, когда нарушения еще носят обратимый характер, который может быть восстановлен с использованием немедикаментозных, реабилитационных мероприятий. Принимая во внимание широкую распространённость болевых синдромов различной локализации, достаточно высокий уровень хронизации болей, многокомпонентность происхождения хронической боли и в большинстве случаев функциональный характер перечисленных изменений, данная проблема является причиной поиска современных, неинвазивных и комплексных методов диагностики, с обязательным учетом изменений психоэмоциональной и социальной сфер, особенностей статики и динамики индивидуума [8, 9]. Кроме того, своевременное выявление перечисленных изменений позволит провести их донозологическую комплексную коррекцию, а также избежать трансформации боли в хроническую.

Цель: разработать систему клинико-физиологического прогнозирования развития неспондилогенных дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации [10, 11].

Методы. Работа выполнена на базе кафедры неврологии и нейрохирургии Волгоградского государственного медицинского университета и неврологического отделения ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1».

Объект исследования: 105 лиц молодого возраста с неспондилогенными дорсопатиями и синдромом психосоциальной дезадаптации. Из исследования были исключены 3 человека ввиду наличия у них острой соматической патологии и органических заболеваний нервной системы.

Первую группу составили лица молодого возраста в количестве 34 человек с мышечно-тоническими синдромами неспондилогенного генеза с изменениями в биомеханике позвоночника. Вторую группу составили лица молодого возраста с мышечно-тоническими синдромами неспондилогенного генеза с изменениями в биомеханике позвоночника и наличием тревожно-депрессивных проявлений в количестве 37 человек.

В группу контроля вошли 34 человека с мышечнотоническими синдромами неспондилогенного генеза без значимых изменений в локомоторной сфере. По гендерному фактору наблюдалось следующее распределение: 65 женщин и 40 мужчин. По возрастному фактору: от 17 до 32 лет (средний возраст 21,5±3,3 года). Средняя длительность болевого синдрома в группах составила 1,35±0,57 года. Репрезентативность подбора обеспечивала их объективность сопоставления.

Исследование велось по следующим направлениям:

-

1. Тщательный анализ жалоб, данных анамнеза с детализацией локализаций болевых проявлений, характера и периодичности боли; анализ повседневных статических и динамических нагрузок (в том числе статичность позы, постоянное напряжение небольшой группы мышц); изучались монотонность и длительность выполняемой работы, а также условия дефицита времени и нервно-эмоциональных нагрузок.

-

2. Определение факторов риска развития дорсо-патий с использованием специального комплексного вопросника Барулина А. Е. [1], разработанного на нашей кафедре, включающего 71 вопрос и разделённого на две части. Первая часть (с 1 по 27 вопросы) предназначена для пациентов с имеющимися болевыми синдромами, вторая часть (с 28 по 71 вопросы) — для пациентов, у которых отсутствуют боли на момент осмотра. Данный способ состоит из перечня основных корригируемых групп-признаков (индивидуальных и групповых), предшествующих развитию имеющихся алгических проявлений при дорсопати-ях. Способ ориентирован на выявление как прямых признаков риска развития дорсопатий, так и косвенных, сопутствующих данной патологии. Была созда-

- на группа экспертов-специалистов из 12 врачей-неврологов высшей категории, имеющих стаж работы не менее 10 лет. После проведения оценки степени значимости и исключения неинформативных вопросов рассчитывались средние статистические показатели по каждому вопросу. Во втором туре проведена ранжировка вопросов в порядке их обратной значимости, где наивысший ранг присваивался вопросу, набравшему наименьшую сумму рангов. Для определения степени согласованности экспертов для каждой группы вопросов рассчитывался коэффициент конкордации по формуле W = 12 S/ m2 (n3 — n). В нашем случае коэффициент составил 0,96, демонстрируя достаточно высокую согласованность экспертов. Для оценки достоверности коэффициента конкордации рассчитывали критерий Стьюдента по формуле X2 = (n–1) m W. Он существенно превышал их табличные варианты при числе степенной свободы, равном n–1, что свидетельствовало о высокой достоверности.

-

3. Классическое неврологическое обследование. Оценку болевого синдрома проводили по двум направлениям: определение локализации боли и интенсивность боли, которую оценивали по 10-балльной шкале (Visual Analog Scale, Huskisson E. C., 1983).

-

4. Состояние позвоночника и окружающих его мягких тканей изучалось методами вертеброневрологии и мануальной терапии (Хабиров Ф. А. [12]; Васильева Л. Ф. [2], Иваничев Г. А. [13]). Определялись пато-биомеханические изменения позвоночника (функциональные блоки в ПДС, региональный постуральный мышечный дисбаланс, функциональные блоки и симметричность расположения крестцово-подвздошных суставов, выраженность сколиотической деформации, проводилась оценка разницы длины ног).

-

5. Определение статодинамических изменений состояния позвоночника способом визуально-оптической диагностики (Барулин А. Е.) [1]. Данный способ является оригинальным и отвечает следующим требованиям: неинвазивность, простота выполнения, доступность, достаточно высокая точность оценки биомеханических показателей регионов позвоночника. Наряду с использованием визуальной оценки баланса мышц регионов позвоночника и конечностей осуществлялись оптическая регистрация и анализ границ смещения осей регионов позвоночника и конечностей, включающих общую оценку оси тела в трех проекциях, которая проводилась по анатомически выделяющимся костным ориентирам (местам прикрепления мышц). Фиксировались полученные данные в специально разработанной карте биомеханических изменений (КБИ). С помощью КБИ можно проводить полную и детализированную обработку данных по локомоторной сфере, что значительно облегчает статистическую обработку полученных данных.

-

6. Оценка эмоционально-личностных характеристик. Для оценки уровня тревожности на данный момент (реактивной тревожности) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека) использовалась шкала самооценки Спилбергера в интепретации Ю. Л. Ханина. Шкала состоит из двух частей, раздельно оценивающих реактивную тревожность (РТ) (вопросы с 1 по 20) и личностную тревожность (ЛТ) (вопросы с 21 по 40). Обследуемому предлагалось оценить свое состояние, отвечая на вопросы шкалы, в которых предусматривалось четыре варианта ответов: «нет», «это не так»; «пожалуй, так»; «верно»; «совершенно верно». Для оценки

уровня депрессии использовался вопросник Бека, состоящий из 21 группы утверждений. Положительный ответ испытуемого на каждое утверждение оценивался как 1 балл. Сумма набранных баллов интерпретировалась следующим образом: до 9 — норма, 10-15 — мягкая депрессия, 16-19 — умеренная депрессия, 19-29 — сильная депрессия, 30-63 — выраженный уровень депрессии.

Для выявления вегетативных дисфункций с гипервентиляционным компонентом использовался разработанный нами вопросник [1]. Методика представлена 18 вопросами, которые обследуемый оценивал в пределах от 0 до 10 баллов, что позволяло не только выявить наличие и степень выраженности гипервентиляционных проявлений, но и отразить динамику состояния дыхательных нарушений пациента. Вопросы были сгруппированы в два раздела. Первый раздел содержал вопросы, направленные на выявление дыхательных расстройств, второй — эмоционально-поведенческих расстройств, вегетативно-сосудисто-висцеральных нарушений, мышечно-тонических расстройств и болевых проявлений.

Полученные данные обрабатывались методами параметрической статистики с использованием для оценки достоверности различий t-критерия Фишера — Стьюдента, подвергались корреляционному (по Спирмену), кластерному и множественному линейному регрессионному анализу. Проводилось вычисление средней арифметической (М), ошибки средней (m), минимального (min), максимального (max) значений, среднеквадратичного отклонения (σ), размаха значений (ΔX). Оценка полученных данных на нормальность распределения. Обработка и анализ результатов исследования выполнялись на IBM-совместимых компьютерах с использованием статистического программного пакета Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2000.

Результаты. При анализе данных на выявление факторов риска развития дорсопатий определены наиболее значимые показатели: наследственный фактор, наличие сопутствующих заболеваний, мари-тальный статус, характер работы и организация рабочей зоны, наличие полноценного отдыха, удовлетворённость собственным физическим и психическим состоянием и другие. Удовлетворённость респондентов 1-й и 2-й групп своим физическим и психическим состоянием статистически достоверно отличалась от показателей группы контроля и наиболее ярко была выражена в группе с наличием тревожно-депрессивного компонента. Кроме того, прослеживалась связь между наличием болевых проявлений у респондентов с болью и статодинамическими нарушениями и высокой частотой встречаемости болевых проявлений у их родственников, что практически не отмечалось у лиц группы контроля. При изучении коморбид-ных состояний у пациентов 1-й и 2-й групп процент встречаемости сопутствующей патологии преимущественно носил функциональный характер и был значительно выше, составляя 35,3 и 43,2% в 1-й и 2-й группах соответственно. У молодых лиц при изучении маритального статуса было выявлено, что процент лиц 1-й и 2-й групп, находящихся в браке, ниже по сравнению с группой контроля и давал по группам следующее распределение: в 1-й группе 35,3%, во 2-й группе 27% и в группе контроля 41,1 %.

При изучении профессионально обусловленных факторов риска у респондентов 1-й и 2-й групп отмечалось значительное усиление болей на фоне длительного вынужденного положения: 67,6 и 86,4% соответственно, при этом лица 2-й группы в сидячем положении находились в среднем 8,5 ч в сутки, лица 1-й группы 6,1 ч в сутки, лица группы контроля 4,2 ч в сутки. Кроме того, больше половины опрошенных всех групп отмечали неправильную организацию рабочей зоны, во 2-й группе этот показатель был выше на 23,9%, чем в контрольной. Данные показатели достоверно отражают существенное влияние на течение болевого синдрома статических нагрузок. Небольшой процент опрошенных всех групп имели тяжелый физический труд. При оценке характера

Таблица 1

Распространённость факторов риска дорсопатий в основной и контрольной группах

|

Факторы риска |

1-я группа (N=34) |

2-я группа (N=34) |

3-я группа (N=37) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Занятие спортом |

5 |

14,7 |

4 |

10,8 |

10 |

26,5 |

|

Наличие травм |

5 |

14,7 |

7 |

21,6 |

6 |

16,2 |

|

Гимнастика утром |

4 |

11,7 |

4 |

10,8 |

16 |

44,1 |

|

Тяжелый физический труд |

8 |

23,5 |

9 |

27 |

2 |

5,8 |

|

Сидячее положение (часов в день ) |

6,1 ч |

6,1 ч |

8,5 ч |

8,5 ч |

4,2 ч |

4,2 ч |

|

Вынужденная поза |

23 |

67,6 |

30 |

86,4 |

12 |

32,4 |

|

Неправильная организация рабочей зоны |

15 |

44,1 |

21 |

62,1 |

14 |

38,2 |

|

Удовлетворенность физ. cостоянием |

9 |

26,5 |

6 |

17,6 |

24 |

64,7 |

|

Удовлетворённость псих. cостоянием |

16 |

47,1 |

8 |

24,3 |

27 |

73,5 |

|

Работа в ночное время |

4 |

11,7 |

12 |

35,1 |

3 |

8,8 |

|

Наличие выходных дней |

32 |

94,1 |

28 |

82,3 |

37 |

100 |

|

Наличие отпуска |

31 |

91,1 |

29 |

86,5 |

37 |

100 |

|

Обращение за медицинской помощью |

18 |

52,9 |

22 |

64,9 |

17 |

45,9 |

работы и наличия полноценного отдыха выявлено, что больше работали в ночное время и посменно представители 2-й группы (35,1%), у лиц 1-й группы и группы контроля этот показатель статистически достоверно не отличался. Все лица, вошедшие в группу контроля, имели полноценный отдых в виде выходных дней и ежегодного отпуска в 100% случаев. В 1-й группе эти показатели ниже в среднем на 7,4%, а в группе, объединяющей лиц и с болевыми, и с тревожно-депрессивными проявлениями, — на 14,9%. При определении факторов частоты появления болевых синдромов в различных регионах позвоночника оказалось, что процент ежедневных болей самым высоким был у лиц 2-й группы (64,9%), появление болей 2-3 раза в неделю в большей степени отмечали лица, относящиеся к 1-й группе (61,8%), и единичный эпизод болей в неделю присутствовал преимущественно у лиц группы контроля (44,1%). Анализ обращаемости пациентов за медицинской помощью по поводу болевого синдрома продемонстрировал по всем исследуемым группам примерно схожую картину: в среднем значительный процент опрошенных (55%) за медицинской помощью никогда не обращались, из них несистематическим самостоятельным лечением занимались 79% больных преимущественно с целью купирования болевого синдрома в период обострений. В 1-й группе и группе контроля эти показатели были несколько выше и достоверно не отличались. В целом данные результаты свидетельствуют об отсутствии адекватной терапии болевых синдромов и низком уровне комплаентности пациентов. Показатель физической подготовки исследуемых лиц продемонстрировал также достаточно низкий уровень по всем исследуемым группам: в 1-й группе 14,7% опрошенных занимались спортом, во 2-й группе только 10,8%, в контрольной группе этот показатель несколько выше — 26,5%. Элементарную утреннюю зарядку делали в среднем по всем исследуемым группам лишь 22,2% опрошенных. В итоге удовлетворённость респондентов 1-й и 2-й группы своим физическим и психическим состоянием статистически достоверно отличалась от показателей группы контроля и наиболее ярко была выражена в группе с наличием тревожно-депрессивного компонента. Лишь 18,9% исследуемых 2-й группы были удовлетворены своим физическим состоянием и 24,3% — психическим состоянием. В контрольной же группе данные показатели в среднем составили 69,1% (табл. 2).

В ходе анализа карт биомеханического исследования получены следующие результаты. Как следует из табл. № 2, триггерные зоны различной локализации отмечались у пациентов всех трёх групп, но больше выражены у обследуемых основных групп,

Таблица 2

Статодинамические изменения в основной и контрольной группах

|

Функциональные нарушения |

1-я группа (N=34) |

2-я группа (N=34) |

3-я группа (N=37) |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|||

|

ШОП |

12 |

35,3 |

16 |

48,6 |

8 |

20,6 |

||

|

Триггерные зоны |

ГОП |

5 |

14,7 |

10 |

29,7 |

8 |

20,6 |

|

|

ПКОП |

15 |

44,1 |

9 |

27 |

14 |

38,2 |

||

|

С-образная |

3 |

8,8 |

2 |

8,1 |

1 |

2,9 |

||

|

Сколиотическая деформа- |

||||||||

|

ция позвоночника |

S-образная |

4 |

11,8 |

4 |

13,5 |

3 |

8,8 |

|

|

Нарушение симметрии осанки |

27 |

79,4 |

28 |

83,8 |

10 |

26,3 |

||

|

Функциональное укорочение нижней конечности |

20 |

58,8 |

27 |

81,1 |

3 |

8,8 |

||

|

Уплощение сводов стоп |

18 |

52,9 |

25 |

75,7 |

4 |

11,7 |

||

|

Нестабильность вертикальной устойчивости |

24 |

70,6 |

28 |

83,7 |

12 |

32,4 |

||

|

Ограничение общей подвижности позвоночника |

8 |

23,5 |

17 |

51,3 |

2 |

5,9 |

||

|

ШОП |

13 |

39,4 |

14 |

43,2 |

10 |

26,5 |

||

|

Функциональные блоки |

ГОП |

5 |

14,7 |

9 |

27 |

8 |

20,5 |

|

|

ПКОП |

13 |

38,2 |

10 |

29,7 |

13 |

35,3 |

||

|

Дисбаланс скелетной мускулатуры |

24 |

70,6 |

32 |

94,5 |

9 |

23,5 |

||

|

Общая площадь бо- |

Острая боль |

5 |

14,7 |

6 |

17,6 |

3 |

8,8 |

|

|

левой зоны от общей |

||||||||

|

поверхности тела |

Хроническая боль |

10 |

29,4 |

11 |

32,4 |

5 |

14,7 |

|

П р и м еч а н и е : ШОП – шейный отдел позвоночника, ГОП – грудной отдел позвоночника, ПКОП – пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

причём у пациентов 1-й группы больше задействован ПКОП (44,1%), у пациентов 2-й группы — ШОП (48,6%). В контрольной группе данные показатели ниже и более выражены в ПКОП. Асимметрия осанки в 1-й и 2-й группах в среднем составила 81,6%, что существенно преобладало над показателем контрольной группы — 26,3%. Незначительный процент сколиотической деформации позвоночника выявлен во всех исследуемых группах, показатели их достоверно не отличались друг от друга, но прослеживалась незначительная тенденция к более частой встречаемости S-образной деформаци и среди исследуемых лиц. Функциональная разница в длине ног преимущественно отмечалась у лиц 2-й группы (в 81,1 % случаев), в контрольной же группе этот показатель был минимален (8,8%). При анализе показателей неоптимальной статики обнаружены смещения общего центра тяжести в ту или иную сторону во фронтальной и сагиттальной плоскостях больше в основных группах (в среднем в 77,15% случаев). При оценке объёма движений в позвоночнике в группе, объединяющей лиц с биомеханическими и тревожно-депрессивными проявлениями, изменения были максимальны. Функциональные блоки преобладали у пациентов 2-й группы — в ШОП, у пациентов 1 — группы — в ПКПО, в контрольной группе данный показатель по всем регионам позвоночника в процентном соотношении был ниже, чем в основных группах. Анализ общей площади болевой зоны достоверно продемонстрировал превалирование хронической боли во всех исследуемых группах и составил в среднем в 1-й и 2-й группах 30,9%, а в контрольной группе 14,7%. В целом самые высокие значения по исследуемым биомеханическим критериям в большей степени выражены во 2-й группе и связаны с влиянием имеющихся у этих пациентов тревожно-депрессивных проявлений.

При изучении психоэмоциональной сферы пациентов использовались тест Спилбергера на выявление реактивной и личностной тревожности и тест Бека на выявление депрессивных проявлений. Распространенность реактивной и личностной тревожности по группам, а также выраженность депрессивных проявлений представлены в табл. 3.

Таблица 3

Показатели реактивной и личностной тревожности респондентов

|

Группы |

Тест Спилбергера |

Тест Бека |

|

|

РТ (баллы) |

ЛТ (баллы) |

||

|

1-я |

46,3±0,81* |

41,1±0,53* |

12,3±1,21 |

|

2-я |

48,1±0,51* |

43,18±0,34* |

14,1±1,13 |

|

3-я |

41,1±0,72 |

39,2±0,63 |

6,2±1,08 |

П р и м еч а н и е : * — различия между группами сравнения (1-я и 2-я) и группой контроля (3-я) статистически достоверны (p<0,05); РТ — реактивная тревожность, ЛТ — личностная тревожность.

Как видно из табл. 3, значения показателей у лиц групп сравнения (1-я и 2-я) по шкалам реактивной и личностной тревожности достоверно выше, чем у лиц группы контроля. Наличие таких результатов у лиц группы риска по шкале личностной тревожности демонстрируют склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие.

Значения же по шкале реактивной тревожности характеризуют повышенное напряжение и чувство беспокойства, что показывает преобладание в психо-

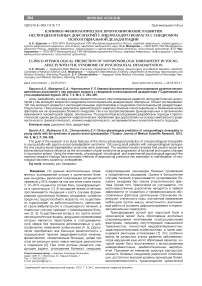

Рис.1. Локализация болевого синдрома.

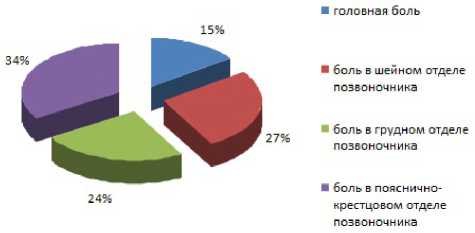

Рис.2. Длительность болевого синдрома.

эмоциональной сфере тревожных проявлений. Показатели по тесту Бека в 1-й (12,3±1,21), 2-й (14,1±1,13) и 3-й (6,2±1,08) группах демонстрируют преобладание слабо выраженных депрессивных проявлений в психоэмоциональной сфере в группах сравнения (1-я и 2-я) и в пределах нормы, но на верхней границе в 3-й группе.

Результаты, полученные по оригинальному вопроснику, направленному на выявление вегетативной дисфункции с гипервентиляционным компонентом (Барулин А. Е.), статистически достоверно превышали показатели группы контроля. Во 2-й группе выявлено значительное превышение данных по отношению к показателям как в 1-й, так и в группе контроля и соответствовало для 2-й группы — более 7,9 баллов (превышение значения М±2δ); для 1-й группы составило 4,2 балла, для контрольной группы — 3,3.

Кроме того, при сравнении локализации болевых синдромов и степени выраженности вегетативных нарушений отмечались следующие взаимные влияния: при локализации боли в шейной и межлопаточной областях уровень вегетативной реактивности был более высоким, чем при локализации болевых синдромов в нижних отделах спины. Предполагается, что данная тенденция объясняется заинтересованностью в болевом процессе ирритации шейных вегетативных структур и диафрагмального нерва, что согласуется с биомеханическими перестройками на уровне грудного отдела позвоночника.

Заключение. Результаты исследования показывают высокую распространенность болевых проявлений в области спины среди лиц молодого возраста. Более 80% опрошенных с МФБС в возрасте до 35 лет, обратившихся по поводу болей в спине, имеют хронический характер алгического расстройства. В группах с биомеханическими изменениями отмечаются повышение уровня реактивной и личностной тревожности, а также высокие показатели вегетативной реактивности. Данные показатели де- монстрируют заметное влияние психосоциальных факторов как важной группы, определяющей прогноз в плане не только хронизации болевого синдрома, но и возможного прогрессирования функциональных и органических изменений. Данные по сопутствующей соматической патологии свидетельствуют о высокой частоте её коморбидности у лиц с дорсопатиями. По результатам исследования разработаны подходы к прогностической оценке риска развития неврологических проявлений при дорсопатиях на основе комплексного анамнестического, физиологического, клинико-неврологического, экспериментально-психологического подходов.

Список литературы Клинико-физиологическое прогнозирование развития неспон-дилогенных дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации

- Барулин А. Е., Курушина О. В., Рыбак В. А., Саранов А. А. Выявление функциональных нарушений в локомоторной сфере при острой боли в нижней части спины // Вестник Волгоградского государственного медицинского университетата. 2010. № 3 С. 56

- Васильева Л. Ф. Мануальная диагностика и терапия (клиническая биомеханика и патобиомеханика): рук-во для врачей. СПб.: ИКФ «Фолиант», 2007. 400 с.

- Данилов А. Б., Голубев В. Л. О концептуальной модели перехода острой боли в хроническую//РМЖ. Спец. вып.: Болевой синдром. 2009. С. 11 -14

- Проблемы вертеброневрологии юношеского возраста/А. В. Клименко [и др.]//Актуальные проблемы науки и практики. 2007. Вып. 71. С. 61 -64

- Барулин А. Е., Курушина О.В. Функциональные аспекты комплексной диагностики хронических болевых синдромов//Вестник РУДН. Сер.: Медицина. 2009. № 4 С. 332-335

- Сквознова Т. М. Биомеханические исследования позвоночника//ЛФК и массаж. 2006. № 9. С. 44 -50

- Prognosis for patients with chronic low back pain: inception cohort study/L. Costa, C. Maher, J. McAuley [et al.]//BMJ. 2009. Vol. 339. P. 3829

- Frot M., Feine J. S., Bushnell M. C. Sex differences in pain perception and anxiety: a psychophysical study with topical capsaicin//Pain. 2004. Vol. 108. P. 230 -236

- Milanese S., Grimmer-Somers K. What is adolescent low back pain? Current defnitions used to defne the adolescent with low back pain//Journal of Pain Research. 2010. № 3. P. 57 -67

- Pruimboom L., van Dam A. C. Chronic pain: a non-use disease//Med. Hypotheses. 2007. № 1. Р. 16 -18

- Common chronic pain conditions in developed and developing countries: gender and age differences and comorbidity with depression-anxiety disorders/A. Tsang, M. V. Korff, S. Lee [et al.]//Pain. 2008

- Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника. Казань, 2009

- Иваничев Г. А. Мануальная терапия: рук-во, атлас. Казань, 2009. 448 с.