Клинико-функциональное обоснование тактики фармако-физиотерапевтического лечения больных первичной открытоугольной глаукомой

Автор: Каменских Татьяна Григорьевна, Колбенев Игорь Олегович, Веселова Екатерина Викторовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценка эффективности комплексного фармако-физиотерапевтического лечения больных компенсированной первичной открытоугольной глаукомой на основе анализа морфологии, биоэлектрической активности зрительной коры и уровня регионарного кровотока. Методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов (149 глаз) в возрасте от 60 до 75 лет с установленным диагнозом ПОУГ II или III стадии и достигнутым уровнем целевого ВГД. Больные были объединены в 2 группы в зависимости от стадии глаукомы. В каждой группе были выделены 2 подгруппы (подгруппа А получала чрескожную электростимуляцию с обратной связью на основе метода зрительных вызванных потенциалов, подгруппа Б — традиционную электростимуляцию периферического отдела зрительного анализатора). Всем пациентам до и после лечения, а так же через 3 месяца после курса терапии проводилось комплексное клиническое обследование. Результаты. Был разработан метод выбора параметров электростимуляции, который обеспечивает адресное воздействие на ганглиозные клетки сетчатки. Индивидуально подобранный режим электростимуляции в сочетании с препаратами группы ноотропов, способствует улучшению гемодинамики глаза. У больных с выраженными нарушениями внутриглазной гемодинамики возможно повышение функциональных результатов комплексной терапии при включении в нее магнитотерапии с воздействием на шейные симпатические ганглии

Глаукома, магнитотерапия, электростимуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14917019

IDR: 14917019

Текст научной статьи Клинико-функциональное обоснование тактики фармако-физиотерапевтического лечения больных первичной открытоугольной глаукомой

410012 г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 112,

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава;

Тел. 8(8452) 22-84-41

Патогенез первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) многофакторен и включает два основных механизма: повышение внутриглазного давления (ВГД) и специфическая атрофия зрительного нерва [1].

Высокая информативность конфокальной лазерной сканирующей томографии диска зрительного нерва (ДЗН) позволяет выявить глаукомную оптическую нейропатию (ГОН) на ранних стадиях и оценить развитие процесса в динамике. Функциональные изменения, например, гемодинамические расстройства, как правило, предшествуют необратимым имениям анатомической структуры любого органа. В связи с этим, изучение гемодинамических нарушений при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) занимает особое место в исследовании патогенеза данного заболевания [2]. Кровоснабжение диска зрительного нерва было описано Hayreh в 1969 г, но до сих пор остается объектом многочисленных исследований. Метод ультразвуковой допплерографии позволяет дать количественную оценку показателей гемодинамики, например, в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС). Оценка не только структурных, но и функциональных изменений зрительного нерва необходима для ранней диагностики, эффективного мониторинга и выбора оптимальной тактики лечения больных глаукомой.

Несмотря на снижение внутриглазного давления (ВГД) до целевого уровня (с помощью медикаментозных гипотензивных средств, а так же хирургических или лазерных методов лечения), инволюционные и метаболические нарушения, изменения мозгового кровообращения, уменьшением активности антиоксидантной системы обуславливают постепенное снижение зрительных функций [3]. Хроническая ишемия и гипоксия, связанные с нарушениями гемодинамики и реологии крови регионарного и системного характера приводит к потере клетками питательных веществ, накоплению свободных радикалов и продуктов метаболизма, и, в итоге, к апоптозу ганглиозных клеток сетчатки. В связи с этим, с целью предупреждения или замедления процессов апоптоза и развития глаукомной оптической нейропатии возникает необходимость адресного воздействия на ганглиозные клетки, а так же необходимость применения антиоксидантных, ноотропных и других препаратов, обладающих нейропротекторными свойствами.

Цель исследования: оценка эффективности комплексного фармако-физиотерапевтического лечения больных компенсированной первичной открытоугольной глаукомой на основе анализа морфологии, биоэлектрической активности зрительной коры и уровня кровотока в задних коротких цилиарных артериях.

Методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов (149 глаз) в возрасте от 60 до 75 лет, из них 47 (59%) женщины, 33 (41%) — мужчины, с установленным диагнозом ПОУГ II или III стадии и достигнутым уровнем целевого ВГД. Длительность заболевания у больных составляла от 1 до 12 лет.

В зависимости от стадии глаукоматозного процесса пациенты были разделены на 2 группы: первую группу составили 46 пациентов (84 глаза) со II стадией, во вторую группу вошли больные (34 человек — 62 глаза) с III стадией ПОУГ. В зависимости от получаемого физиотерапевтического лечения больные каждой группы были объединены в подгруппы. Подгруппа А (подгруппа сравнения) — пациенты, получавшие чрескожную электростимуляцию с обратной связью на основе метода зрительных вызванных потенциалов (подгруппа 1А (25 человек, 47 глаз) — больные со II стадией ПОУГ, подгруппа 2А (19 человек, 35 глаз) — больные с III стадией глаукомы 19). Подгруппа Б (подгруппа контроля) — пациенты, получавшие традиционную электростимуляцию периферического отдела зрительного анализатора на аппарате ЭСОМ-КОМЕТ (подгруппа 1Б (21 человек, 40 глаз) — больные со II стадией ПОУГ, подгруппа 2Б (15 человек, 27 глаз) — больные с III стадией глаукомы.

Все больные получали комплексное лечение, включавшее: подкожные инъекции раствора Ноотропила 20% по 0,5 мл в височную область № 10, вну- тривенные инъекции 20% раствора Ноотропила по 5 мл № 10 и 10 сеансов электростимуляции зрительного нерва.

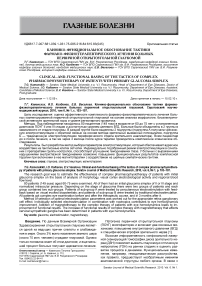

Чрескожная электростимуляция периферического отдела зрительного анализатора проводилась на аппарате «ЭОБОС-01», представляющем собой аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с возможностью осуществления обратной связи путем мониторинга зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Внешний вид прибора и получаемый график динамики амплитуды ЗВП представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид аппарата «ЭОБОС-01 и получаемый график динамики амплитуды зрительных вызванных потенциалов

Всем пациентам до и после лечения, а так же через 3 месяца после курса терапии проводили клинические исследования: визометрию, офтальмобиомикроскопию, суточную и трехчасовую тонометрию по Маклакову; тонографию; гониоскопию; исследование периферического поля зрения (компьютерная статическая периметрия на аппарате «Перискан», ООО «Трима»), электрофизиологическое исследование (корковые зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) с отведением потенциала от затылочной области на вспышку и на электрический импульс), оптическую когерентную томографию ДЗН (на когерентном томографе 3Д ОСТ-1000), лазерную сканирующую конфокальную ретинотомографию диска зрительного нерва на аппарате HRT-2 (Heidelberg Engineering GmbH, Германия). Исследование внутриглазного кровотока методом ультразвукового цветового доплеровского картирования проводили на многофункциональной ультразвуковой системе Voluson 730 Pro, при этом оценивали спектральные скоростные показатели гемодинамики: максимальную систолическую скорость (Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin) и индекс периферического сопротивления (Ri). Показатели внутриглазного кровотока каждого больного определяли трижды в течение суток, полученные данные усредняли.

Критериями оценки эффективности терапии служили: острота зрения, суммарные по 8 меридианам границы полей зрения, амплитуда ЗВП, показатели скорости кровотока в ЗКЦА и толщины слоя нервных волокон.

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных методов параметрической и непараметрической статистики в рамках

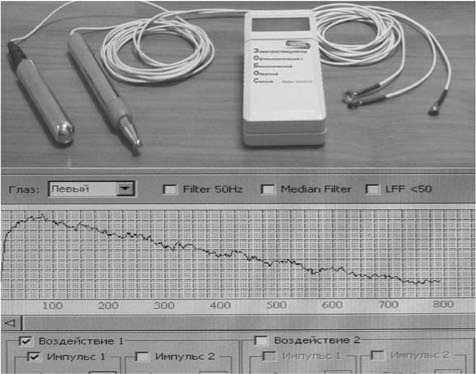

Рис. 2. Больной М., 64 лет, длительность заболевания 3 года, III стадия ПОУГ правого глаза

Рис. 3. Больной Д., 70 лет, длительность заболевания 8лет, II стадия ПОУГ правого глаза

программы Statistiсa, версия 7,0 (дескриптивная статистика, определение значимости различия двух выборок с использованием параметрического критерия t Фишера-Стьюдента, корреляционный анализ с использованием метода линейной корреляции).

Результаты. У находившихся под наблюдением больных первой и второй групп (80 пациентов (149 глаз) со II и III стадией первичной открытоугольной глаукомы) внутриглазное давление было нормализовано медикаментозно, с помощью лазерной или хирургической операции. Уровень тонометрического давления составлял 18-22 мм рт ст.

В данных группах больных были выявлены изменения показателей конфокальной лазерной ретино-томографии, допплерографии, ОСТ. Результаты исследований представлены на рисунках 2, 3.

Было выявлено значимое различие между исследуемыми группами. Так, у пациентов со II стадией ПОУГ наблюдалось умеренное уменьшение площади и объема нейроретинального пояска и умеренный дефицит нервных волокон, в то время как у группы больных с III стадией процесса данные изменения были значительно выражены. Показатели лазерной конфокальной томографии диска зрительного нерва приведены в таблице 1.

Снижение максимальной систолической и конечной диастолической скорости кровотока и повышение индекса периферического сопротивления наблюдалось в обеих группах, но было более выражено во второй группе. Показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях представлены в таблице 2.

Таблица 1

Средние показатели лазерной конфокальной томографии диска зрительного нерва у больных глаукомой

Таблица 2

Показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях у больных ПОУГ

Было выявлено 28 пациентов (51 глаз) со II и III стадией глаукомы со значительными нарушениями гемодинамики на уровне ЗКЦА и ЦАС.

У больных глаукомой выбор параметров электростимуляции вызывает определенные трудности. Традиционно определение параметров лечения проводят с исследованием субъективного показателя – электрофосфена, характеристики которого отражают состояние ганглиозных клеток и нервных волокон. Разработанный нами метод основан на исследовании биоэлектрической активности коры в ответ на воздействие электрического импульса, что обеспечивает объективность диагностики состояния проводящей системы и определения параметров лечебного воздействия. У пациента определяется ответ диагностический режим воздействия (импульс прямоугольный, отрицательный, монофазный, с силой тока 200 мкА и частотой 5 Гц). При получении ответа коры на данный режим стимуляции сила тока уменьшается на 50 мкА последовательно до отсутствия регистрации корковой активности. Минимальная сила тока, вызывающая биоэлектрический ответ зрительной коры является пороговой, и лечебный режим назначается в переделах двойного порога электрической чувствительности зрительного анализатора. Больному предъявляются несколько режимов стимуляции: варьируются форма импульса (прямоугольный, треугольный), полярность (положительный, отрицательный, биполярный) и частота (от 1 до 25 Гц); по наибольшей амплитуде коркового ответа, регистрируемой аппаратом, выбираются параметры лечения.

Поскольку в течение курса происходит изменение параметров порога электрической чувствительности и электролабильности, больным проводилось ежедневное исследование зрительных вызванных потенциалов на электрический импульс, и в зависимости от амплитуды вызванных потенциалов (ВП) подбирался оптимальный режим воздействия. При повышении амплитуды ВП и уменьшении латентного периода режим не менялся; уменьшение амплитуды коркового ответа требовало снижение амплитуды и частоты воздействия, что приводило к повышению амплитуды коркового ответа у 84% больных. У больных со стойкой деградацией ВП электростимуляция прекращалась. После 4-5 сеанса электростимуляции наблюдалось увеличение порога электрочувствительности и уменьшение электролабильности. Трижды в течение курса менялись параметры — амплитуда и частота воздействия, полярность и форма импульса.

Среднее значение остроты зрения у больных первой группы (со II стадией ПОУГ) составляло 0,6±0,05; среднее значение суммарного поля зрения на белый цвет не превышало 312°±11, на красный цвет — 68°±7. Среднее значение амплитуды ЗВП составило 7,9±0,6 мкВ.

В группе больных второй группы (с III стадией ПОУГ) острота зрения составила в среднем 0,08±0,03; среднее значение суммарного поля зрения на белый составило 207°±10, на красный цвет — 36°±6, средняя амплитуда ЗВП составляла 6,1 мкВ±0,39 мкВ.

После проведенной терапии положительная динамика отмечалась в обеих группах.

У больных подгруппы 1А отмечалось умеренное повышение амплитуда ЗВП (в среднем на 0,84 мкВ); острота зрения возросла в среднем на 0,09. Суммарное расширение поля зрения по 8 основным меридианам на белый цвет составило в среднем 84°, на красный цвет — 23°. Индекс периферического сопротивления составил 0,68±0,023. Динамика показателей подгруппы 1Б была менее выражена. Так, амплитуда ЗВП возросла в среднем на 0,67 мкВ, а повышение остроты зрения составило в среднем 0,05. Суммарное расширение поля зрения на белый цвет составило в среднем 68°, на красный цвет — 18°. Индекс периферического сопротивления составил 0,71±0,014.

В группе больных подгруппы 2А среднее увеличение остроты зрения составило 0,05, амплитуды ЗВП — 0,62 мкВ. Поле зрения расширилось в среднем на 55° на белый цвет и 14° на красный цвет. Индекс периферического сопротивления составил 0,76±0,03. В подгруппе 2Б среднее увеличение амплитуда ЗВП составило 0,43 мкВ, остроты зрения — 0,03. Суммарное расширение поля зрения по 8 основным меридианам на белый цвет составило в среднем 42°, на красный цвет — 8°. Индекс периферического сопротивления составил 0,80±0,02.

При первичном обследовании у 75 (93,75%) больных отмечалось снижение максимальной скорости кровотока в ЗКЦА и увеличение индекса периферического сопротивления. После проведенного лечения данным больным назначался препарат «Фенотропил» в качестве монотерапии внутрь в дозировке 100мг сутки в течение месяца; через 3 месяца проводилось повторное комплексное обследование больных.

У больных подгруппы 1А отмечалась наименьшая отрицательная динамика: среднее значение остроты зрения составило 0,7±0,06; среднее значение суммарного поля зрения на белый цвет по 8 основным меридианам — 345°, на красный цвет — 92°; амплитуда ЗВП — 8,1 ± 0,4 мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,69±0,02.

Более выражены изменения были в группе 1Б: среднее значение остроты зрения составило 0,5±0,03; среднее значение суммарного поля зрения на белый цвет по 8 основным меридианам — 284°±12, на красный цвет – 57°±7, амплитуда ЗВП – 7,3 ± 0,3 мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,74±0,016.

Небольшая отрицательная динамика наблюдалась в подгруппе 2А: острота зрения составила в среднем 0,1±0,06; среднее значение суммарного поля зрения на белый составило 216°±9, на красный цвет – 41°±6, среднее значение амплитуды ЗВП составило 6,2 мкВ ± 0,28 мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,78±0,03.

Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в подгруппе 2Б: острота зрения составила в среднем 0,06±0,02; среднее значение суммарного поля зрения на белый составило 193°±8, на красный цвет – 27°±6, средняя амплитуда ЗВП составляла 5,7 мкВ±0,26 мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,84±0,013.

В группе больных со значительными нарушениями гемодинамики наблюдался незначительный эффект от лечения, в некоторых случаях даже отрицательная динамика. Данным больным через 3 месяца проводилось магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой-излучателем бегущего магнитного поля для воздействия на шейные симпатические ганглии. У 61% больных (17 больных) отмечалось улучшение показателей гемодинамики: повышение максимальной систолической (до 9,8±0,04) и конечной диастолической (до 2,7±0,06) скорости кровотока, и снижение индекса периферического сопротивления

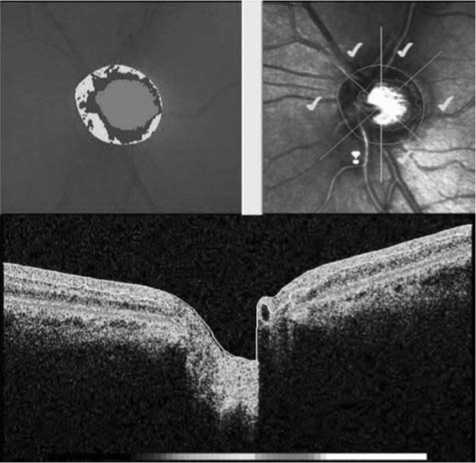

Рис. 4. Проведение магнитотерапии с воздействием на шейные симпатические ганглии

(до 0,78±0,02). Техника проведения магнитотерапии с воздействием на шейные симпатические ганглии представлена на рисунке 4.

Обсуждение. У больных глаукомой отмечались значимые различия как морфологии ДЗН (полученные с помощью HRT-томографии и ОСТ), так и гемодинамических показателей. Из таблицы 2 видно, что по мере прогрессирования глаукомной оптической нейропатии, при допплерографическом исследовании задних коротких цилиарных артерий, регистрируется снижение максимальной скорости кровотока и увеличение индекса периферического сопротивления. Амплитуда ЗВП также уменьшается по мере прогрессирования ГОН, причем степень изменений соответствует снижению уровня гемодинамики, что подтверждает диагностическую значимость этого показателя в оценке состояния кровоснабжения зрительного нерва.

Несмотря на нормализацию ВГД, вследствие метаболических, гемодинамических и нейродистрофи-ческих изменений имеется риск прогрессирования ГОН. Применение электростимуляции с биологической обратной связью позволяет изменять параметры воздействия в зависимости от получаемого ответа на лечение и таким образом обеспечивает адресное воздействие на ганглиозные клетки. Индивидуально подобранный режим электростимуляции в сочетании с препаратами группы ноотропов, особенно на фоне сниженного кровотока в ЗКЦА, улучшает функциональные показатели и, следовательно, повышает эффективность терапии. В результате проведенного лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с нормализованным офтальмотонусом отмечено улучшение основных функциональных показателей, что свидетельствует об эффективности терапии в отношении глаукомной оптической нейропатии. Проведенная магнитотерапия с воздействием на шейные симпатические ганглии в сочетании с электростимуляцией эффективно способствует коррекции дефицита кровообращения у больных ГОН и является дополнительным методом воздействия на шейные ганглии бегущего магнитного поля.

Заключение.

-

1. Данные конфокальной лазерной сканирующей ретинотомографии, дуплексная допплерографии задних коротких цилиарных артерий и электрофизиологического исследования отражают степень выраженности глаукомной оптической нейропатии и соответствуют стадии патологического процесса;

-

3. Данные методы необходимо использовать в комплексной оценке состояния зрительного нерва при первичной открытоугольной глаукоме;

4.Применениеэлектростимуляциисбиологической обратной связью обеспечивает адресное воздействие на ганглиозные клетки сетчатки. Индивидуально подобранный режим электростимуляции в сочетании с препаратами группы ноотропов, способствует улучшению гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях и является патогенетически обоснованным и целесообразным;

-

5. У больных с выраженными нарушениями внутриглазной гемодинамики возможно повышение функциональных результатов комплексной терапии при включении в нее магнитотерапии с воздействием на шейные симпатические ганглии.

Список литературы Клинико-функциональное обоснование тактики фармако-физиотерапевтического лечения больных первичной открытоугольной глаукомой

- Нестеров, А.П. Глаукома/А.П. Нестеров. -М.: Медицина. -1995. -242 с.

- Егоров, Е.А. Роль сосудистого фактора в патогенезе глаукоматозной оптической нейропатии/Е.А. Егоров, С.Б. Тагирова, Ж.Ю. Алябьева//Клиническая офтальмология. -2002. -Т. 3. -№ 2. -С. 61-65.

- Курышева, Н.И. Глаукомная оптическая нейропатия/Н.И. Курышева. -М.: МЕДпресс-информ, 2006. -136 с.