Клинико-функциональные результаты хирургического лечения бронхоэктазий у пациентов зрелого возраста

Автор: Данилов Григорий Петрович, Макеева Раиса Петровна, Шорников Владимир Андреевич, Зильбер Эльмира Курбанкадиевна, Акопов Андрей Леонидович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 2 (123), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт хирургического лечения 38 больных бронхоэктазами в возрасте от 45 до 60 лет. Прослежены ближайшие и отдаленные результаты проведенных операций. Показано, что хирургическое лечение должно рассматриваться в качестве важного компонента комплексного лечения клинически значимых локализованных бронхоэктазий у больных зрелого возраста, а возраст старше 45 лет не является абсолютным противопоказанием к хирургическому лечению клинически значимых локализованных бронхоэктазий.

Бронхоэктазы, резекция легкого, функция внешнего дыхания

Короткий адрес: https://sciup.org/14750099

IDR: 14750099 | УДК: 616.233

Текст научной статьи Клинико-функциональные результаты хирургического лечения бронхоэктазий у пациентов зрелого возраста

На сегодняшний день лечение бронхоэктазий в зрелом возрасте остается важной проблемой торакальной хирургии и пульмонологии [9], [18], [19]. По мнению M. Ashour и соавторов, наибольшее число больных бронхоэктазиями наблюдается в возрасте от 11 до 30 лет [10]. Сходные данные можно встретить в работах Ф. Г. Углова, Н. В. Путова, М. И. Перельмана, В . Л. Толузако-ва, M. Srmala, G. Haciibrahimoglu, T. Lasserson, R. Wilson. Показания и противопоказания к тем или иным видам лечения у детей и взрослых в молодом возрасте разработаны и внедрены в широкую практику [15], [17], [23], [25]. Лишь немногие публикации в современной литературе позволяют оценить частоту встречаемости и результаты лечения бронхоэктазий в зрелом возрасте [2], [7], [14]. На наш взгляд, в имеющихся работах недостаточно освещены вопросы отдаленных клинических и функциональных результатов, а именно они должны предопределять тактику. Целью настоящего исследования явилась оценка клинико-функциональных результатов хирургического лечения бронхоэктазий у пациентов зрелого возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования послужил ретроспективный анализ клинического наблюдения за 38 пациентами в возрасте от 45 до 60 лет, оперированных в ГУЗ «Республиканская больница им. В. А. Баранова» г. Петрозаводска с 1996 по 2010 год по поводу локальных клинически значимых бронхоэктазий. Прослежены непосредственные и отдаленные результаты проведенного лечения.

Пациентам проведены клинические исследования, рентгенография, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) грудной клетки (Light Speed VCT), исследование функций внешнего дыхания (функционально-диагностический комплекс «MasterLab» фирмы «Jaeger»), фибробронхоскопия, по показаниям выполнялись ангиография и бронхография.

Показаниями к хирургическому лечению являлись: частые (не менее трех раз в год) обострения заболевания при неэффективности консервативных мероприятий – 27 пациентов (71,05 %), рецидивирующее легочное кровотечение – 9 пациентов (23,68 %). Операции выполнялись в плановом порядке. В послеоперационном периоде проводилась антибиотикопрофилактика, респи-

раторная терапия. Особое внимание уделялось лечебной физкультуре, ранней активизации пациентов. Критериями исключения из исследования считали двусторонний характер поражения, вторичный характер бронхоэктазий при генетически обусловленной патологии (муковисцидоз, синдром Зиверта – Картагенера, Вильяма – Кэмбела и т. д.), наличие бронхиальной астмы, выраженных обструктивных нарушений, системных заболеваний соединительной ткани и другой тяжелой сопутствующей патологии.

Через год после операции обследованы 30 пациентов (78,94 %), через три года – 27 пациентов (71,05 %), через пять лет после операции – 20 пациентов (52,63 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст больных составил 52,22 года, из них в возрасте старше 55 лет – 5 больных (13,15 %). Женщин было 18 (47,37 %), мужчин – 20 (52,63 %). Клинические проявления составили в среднем 17,9 года. У 4 (10,52 %) пациентов проявления патологического процесса в легких имели сроки до 5 лет.

Основные симптомы были типичны для бронхоэктазий у пациентов обеих групп (табл. 1). 19 пациентов имели никотиновую зависимость, стаж курения составлял 23 ± 4 года, индекс курильщика (пачка-лет) – 17,9 ± 4 (табл. 1).

В 24 (63,15 %) случаях установлена связь начала заболевания с перенесенной пневмонией. Детские инфекции органов дыхания предшествовали появлению первых признаков бронхоэктазий у 6 (15,79 %) пациентов. Четверо из 6 пациентов, имевших клинически значимую гастроэзофагеальнорефлюксную болезнь (ГЭРБ) 2-й ст., смогли сопоставить клинические проявления, что позволило нам предположить ее влияние на развитие легочной патологии. У 4 (10,53 %) пациентов связи с ранее перенесенными заболеваниями не установлено.

Таблица 1

Клинические симптомы

|

Симптом |

Абс. |

% |

|

|

Кашель |

33 |

86,84 |

|

|

Гнойная мокрота |

26 |

68,42 |

|

|

Интоксикация |

6 |

15,78 |

|

|

Легочное кровотечение |

1-я ст. |

7 |

18,42 |

|

2-я ст. |

2 |

5,26 |

|

|

Абсцедирование |

1 |

2,63 |

|

|

Одышка по шкале MRS |

0,51 ± 0,4 |

||

|

Обострения заболевания не менее 4 раз в год |

32 |

84,21 |

|

Исследование мокроты проводилось в различные сроки, как амбулаторно, так и в условиях стационара. По полученным результатам отмечалось содержание большого количества нейтрофилов, эластических волокон, в некоторых случаях – эритроцитов. Информативность бактериологических исследований была невысока и составила 34,21 % (13 пациентов).

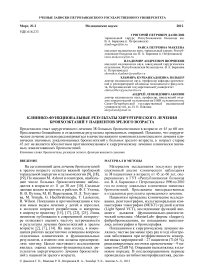

По результатам лучевых методов исследований определены форма и локализация бронхоэктазий (рис. 1). У 33 пациентов (86,84 %) наличие бронхоэктазий сопровождалось уменьшением объема пораженных участков легких.

Рис. 1. Локализация и формы бронхоэктазий

Диагностическая фибробронхоскопия выполнена всем пациентам. Оценка изменений слизистой проводилась с учетом классификации В. А. Герасина (1981) (табл. 2). Исходные показатели функции внешнего дыхания в среднем находились в пределах нормы. Выраженных обструктивных нарушений в исследуемой группе пациентов не было. Значимые сопутствующие заболевания и их сочетания встречены в 18 (47,37 %) случаях (табл. 3).

Таблица 2

Эндоскопические изменения

|

Характер эндобронхита |

Гнойный эндобронхит |

Катаральный эндобронхит |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Диффузный эндобронхит |

10 |

26,31 |

||

|

Локальный эндобронхит |

5 |

15 |

20 |

52,63 |

Таблица 3

Сопутствующая патология

|

Патология |

Группа 1 |

|

ГЭРБ |

6 |

|

Язвенная болезнь вне обострения |

3 |

|

Ишемическая болезнь сердца |

3 |

|

Гипертоническая болезнь |

5 |

|

Сахарный диабет 2-го типа |

1 |

Приведенные данные показывают, что поли-морбизм является значимой особенностью исследованной возрастной категории больных.

Операции (табл. 4) выполнялись в плановом порядке. Объем операции определяли, руководствуясь границами анатомических изменений. Предоперационная подготовка включала в себя муколитическую терапию, в том числе и с ингаляционным введением лекарственных средств. По показаниям назначалась антибактериальная бронхолитическая терапия, выполнялись бронхоскопические санации. Сопутствующая патология корригировалась специалистами на догоспитальном этапе и в стационаре. Выполнялись только односторонние анатомические резекции легких. В послеоперационном периоде проводились антибиотикопрофилактика и респираторная терапия. Особое внимание уделялось ранней активизации пациентов.

Таблица 4

Характеристика оперативных вмешательств

|

Тип операции |

Сторона операции |

Всего |

|

|

правое легкое |

левое легкое |

||

|

Резекция С 4–5 |

13 |

2 |

15 |

|

Нижняя лобэктомия |

3 |

9 |

12 |

|

Верхняя лобэктомия |

1 |

1 |

|

|

Резекция С 3 |

1 |

1 |

|

|

Резекция С 5–10 слева |

– |

3 |

3 |

|

Резекция С 4–10 слева |

– |

4 |

4 |

|

Резекция С 4–5 и базальной пирамиды |

– |

2 |

2 |

|

Итого |

18 |

20 |

38 |

В послеоперационном периоде у 8 (21,05 %) пациентов развилось 16 осложнений. Внутриплевральное кровотечение в раннем послеоперационном периоде выявлено и своевременно устранено в двух случаях (реторакотомия). Четверо пациентов нуждались в повторных плевральных пункциях в связи с развившимся после удаления дренажа экссудативным плевритом. Временные, до 5–7 дней, дисковидные ателектазы различной локализации, в том числе и на контралатеральной стороне, отмечены у 4 пациентов. Необратимых ателектазов не было. У 2 больных после резекции С 4–10 слева, несмотря на предпринятые меры профилактики (лечебный пневмопери-тонеум), видимо, ввиду несоответствия объема оставшихся сегментов и плевральной полости, при наличии бронхоплеврального свища сформировались небольшие сухие остаточные полости, самостоятельно зажившие через 2 и через 6 месяцев соответственно. Нагноение послеоперационной раны имело место в одном наблюдении и было купировано в течение недели. В 3 случаях отмечено замедленное расправление легкого, не повлиявшее на сроки послеоперационного периода и благополучно разрешившееся к 10–12-му дню после операции. Летальных исходов не было.

Проанализирована зависимость осложнений от объема операции (табл. 5). Эти данные позволили прийти к выводу о зависимости осложнений от объема резекций, что, вероятнее всего, связано с ригидностью легочной паренхимы у людей старшего возраста.

Таблица 5

Зависимость осложнений от объема операции

|

Объем операции |

Количество осложнений |

|

Резекция менее 3 сегментов |

2 |

|

Резекция от 3 до 5 сегментов |

3 |

|

Резекция более 5 сегментов |

6 |

Результаты лечения оценивались на основании клинико-анамнестических данных и данных проведенного обследования. Объективными критериями служили данные рентгенографии (фас, левый, правый бок), МСКТ с 3d-реконс- трукцией, показатели комплексного исследования функций внешнего дыхания (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиф-фно, общая емкость легких (ОЕЛ), остаточный объем легких (ООЛ)), рецидивы и осложнения течения основной патологии.

Через год исследовано 30 (78,94 %) пациентов, через 3 года – 27 (71,05 %), через 5 лет – 20 (52,63 %) пациентов.

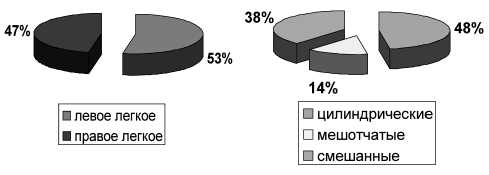

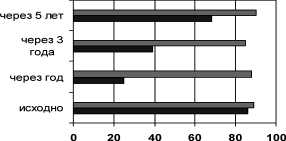

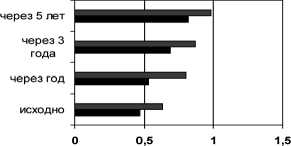

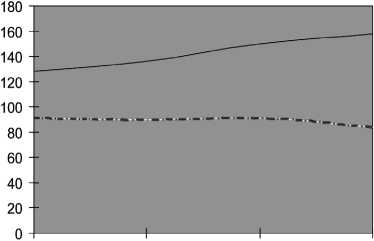

Пациенты на протяжении всего срока наблюдения в подавляющем большинстве положительно оценили клинический эффект (рис. 2). Ими отмечен регресс имевших место до операции признаков очага хронической инфекции, снижение частоты обострений хронического бронхита. В то же время после трех лет наблюдения у части пациентов отмечен некоторый рост клинических и функциональных нарушений (рис. 3).

Влияние объема резекций на функциональные показатели внешнего дыхания не вызывало сомнений, но лишь проведенный анализ позволил выявить характер предполагаемых изменений. Наибольшие изменения отмечены в группе с резекцией более 5 сегментов. К 3-му году наблюдений отмечено развитие викарной эмфиземы с нарастанием остаточного объема при незначительном снижении жизненной емкости легких. Через 5 лет отмечено продолжение изменений ООЛ с развитием у отдельных пациентов симптома газовой ловушки (рис. 3).

Поздние осложнения за первый год наблюдений отмечены в 2 случаях. В одном имело место рецидивирующее кровохарканье, связанное с явлениями культита, на фоне выхода 2 аппаратных скобок в просвет культи. При очередной ФБС скобки были извлечены, явления культита купированы. Один пациент на протяжении 3 лет дважды госпитализировался с клиникой ограниченной эмпиемы плевры, в отделении проводились пункции полости гнойника под контролем УЗИ, курсы активной антибактериальной терапии с учетом возбудителя (Staphylococcus aureus), респираторная терапия. Данное осложнение развилось после нижней лобэктомии справа, причем в раннем послеоперационном периоде осложнений, повлиявших на сроки госпитализации и характер течения послеоперационного периода, не отмечалось. Наиболее вероятной причиной осложнения служила микронесостоятельность культи нижнедолевого бронха.

Из 8 пациентов первой клинической группы, у которых в раннем послеоперационном периоде были отмечены осложнения, в установленные сроки нами осмотрены 5 человек. У одного из пациентов (перенесшего реторакотомию по поводу кровотечения, в дальнейшем наблюдался экссудативный плеврит (4-е сутки после операции) и нагноение послеоперационной раны (8-е сутки после операции)) в последующем отмечалось снижение основных показателей функций кашель

группа 1 □группа 2

гнойная мокрота

□ группа 1 □ группа 2

одышка по шкале MRC

группа 1 ■группа 2

Рис. 2. Динамика клинических данных за период наблюдения

до лечения через год через 3 года через 5 лет

Рис. 3. Особенности динамики результатов функциональных исследований

внешнего дыхания по сравнению с исходными за счет уменьшения ЖЕЛ с 4,02–116,14 % до 3,18–91,10 % и ОФВ за 1 сек. с 3,98–101,43 % до 3,01–89,64 %. При этом, по клиническим данным, течение его патологии из выраженной перешло в легкую стадию. У второго пациента, несмотря на реторакотомию, также выполненную по поводу кровотечения, послеоперационный период протекал гладко, колебания показателей функций внешнего дыхания не превысили 5 %.

Наиболее значительными оказались изменения результатов спирометрии у двух пациентов, течение послеоперационного периода у которых осложнилось развитием остаточной сухой полости. Однако нельзя однозначно утверждать, что в большей степени повлияло на результат – объем операции (у обоих резекция С 4–10 слева) или перенесенное осложнение. Тем не менее у одного из них результат признан неудовлетворительным. К 5-му году наблюдения, по соответствующим клиническим (частота обострений и характер течения хронического бронхита) и функциональным данным (нарастание смешанных нарушений в сочетании с увеличением остаточного объема (симптом газовой ловушки)), пациент из выраженной клинической стадии перешел в тяжелую. Существенного влияния перенесенных ранних послеоперационных осложнений на отдаленные результаты у других пациентов не встречено.

За весь период наблюдения повторные операции никому из больных не производились. Сведений о летальных исходах среди больных, вошедших в исследование, за весь период наблюдения не получено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наличие очага хронической инфекции, коим являются бронхоэктазии, особенности клинических проявлений заболевания (кашель с мокротой, хроническая интоксикация и т. д.) и тяжесть возможных осложнений (легочные кровотечения, абсцедирования, деструктивные пневмонии и эмпиемы плевры, развитие амилоидоза и легочного сердца) существенно влияют на трудоспособность, ухудшают качество жизни пациентов [1], [3], [4], [5], [7], [13], [20], [21], [22], [24].

Немногие публикации в современной литературе позволяют оценить результаты лечения бронхоэктазий в зрелом возрасте [2], [8], [14]. Мнимая бесперспективность хирургического лечения и нередко относительно неплохие результаты консервативной терапии уводят авторов от исследования данной категории пациентов [6]. Увеличение продолжительности жизни людей за последние десятилетия существенно (за последние сто лет почти вдвое) обеспечило основной прирост населения за счет лиц зрелого и пожилого возраста. Современный уровень развития диагностических и лечебных методик, новые возможности анестезиологии, реаниматологии, реабилитации требуют от врачей изменения, а ряде случаев и пересмотра показаний к различным методам лечения.

В своей работе нам пришлось столкнуться с сомнениями в выборе оптимального объема резекции легочной ткани при сравнении данных радиоизотопной сцинтиграфии с данными спиральной компьютерной томографии. Выполнение двусторонней бронхографии позволило уточнить анатомические границы изменений. Данные особенности были характерны для пациентов с деформирующим бронхитом, локали- зованным в смежных с пораженными сегментах легкого.

Авторы современных публикаций по исследованиям ФВД у пациентов с бронхоэктазиями, не осложненными ХОБЛ или другой сопутствующей патологией, обычно не находят серьезных отклонений от нормы и зависимости основных показателей от возраста [8], [12], [14]. Нами была проделана большая работа по исследованию функций внешнего дыхания в условиях Респираторного центра Республиканской больницы на функционально-диагностическом комплексе «MasterLab» фирмы «Jaeger» до начала исследования и в процессе лечения больных. У пациентов с резекцией менее 5 сегментов нарушений вентиляционной способности не было выявлено, у больных с объемными резекциями отмечено развитие викарной эмфиземы с нарастанием остаточного объема при незначительном сниже- нии жизненной емкости легких с развитием у отдельных пациентов симптома газовой ловушки.

Некоторые зарубежные авторы используют гемодинамическую классификацию как основу функциональных и морфологических критериев диагностики [10], [11], [16]. При наличии современных спирометрических комплексов и возможности радиоизотопного исследования перфузии мы считаем необходимость ангио-пульмонографии сомнительной.

Проведенное исследование показало возможность и эффективность применения хирургических методов лечения клинически значимых локальных форм бронхоэктазий у пациентов зрелого возраста как составного компонента комплексного лечения патологии. Важно отметить, что лучшие результаты хирургического лечения достигаются у пациентов с коротким анамнезом и объемом поражения менее 5 сегментов.

Список литературы Клинико-функциональные результаты хирургического лечения бронхоэктазий у пациентов зрелого возраста

- Воронов А. А., Александров О. В., Калеченков М. К., Шаров Ю. К. Ближайшие и отдаленные результаты резекции легких при бронхоэктазиях//Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 1986. Т. 137. № 12. С. 3-6.

- Кокосов А. Н. Пневмология в пожилом и старческом возрасте. СПб., 2005. 712 с.

- Королев Б. А., Широкова А. П., Чернова Р. И., Горохова З. А. Сегментарные резекции легких при бронхо-эктатической болезни//Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 1982. Т. 128. № 1. С. 30-35.

- Медвенский Б. В. Клинико-функциональные результаты резекций легких при бронхоэктазиях у взрослых: Дисс.... канд. мед. наук. СПб., 1981.

- Медвенский Б. В. Отдаленные результаты резекции легких при бронхоэктазиях у взрослых//Грудная хирургия. 1984. № 6. С. 50-54.

- Синопальников А. И., Шойхет Я. Н. Бронхоэктазы: взгляд на проблему терапевта и хирурга//Терапевтический архив. 2009. № 3. С. 75-82.

- Чучалин А. Г. Бронхоэктазы: клинические проявления и диагностические программы//Русский медицинский журнал. 2005 Т. 13. № 4. С. 177-182.

- Яблонский П. К., Петрунькин А. М., Николаев Г. В., Мосин И. В. Изменение функциональной способности легких после лобэктомий у больных с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких//Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2009. Т. 168. № 3. С. 26-30.

- Agasthian T., Deshchamps C., Trastek V. F. et al. Surgical management of bronchiectasis//Ann. Thorac. Surg. 1996. Vol. 62. Р 976-981.

- Ashour M. Hemodynamic alterations in bronchictasis: A base for a new subclassification of the disease//The Jornal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 1996. Vol. 112. № 2. P. 328-335.

- Ashour M., Al-Kattan K., Rafay M. A., Saja K. F., Hajjar W., Al-Fraye A. R. Current surgical therapy for bronchiectasis//World J. Surg. 1999. Vol. 23. Р 1096-1104.

- Carter R., Nicotra B. Differing effects of airway obstruction on physical work capacity and ventilation in men and women with COPD//Chest. 1994. Vol. 106. Р 1730-1739.

- Deslauries J., Goulet S., Franęois B. Surgical treatment of bronchiectasis and broncholithiasis // Advanced therapy in thoracic surgery / Eds. L. F. Franco, J. B. Putnam // Hamilton, ON: Decker, 1998. Р 300-309.

- Giovannetti R., Alifano M., Stefani A. et al. Surgical treatment of bronchiectasis: early and long-term results//Interactive Cardiovasc. Thorac. Surg. 2008. Vol. 7. Р 609-612.

- Gokhan H., Mithat F., Aysun O., Atilla G., Mehmet A. B. Surgical management of childhood bronchiectasis due to infectious disease//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2004. Vol. 127. Р. 1361-1365.

- Khaled M., Mohamed A., Waseem M., Mahmoud H. et al. Surgical results for bronchiectasis based on hemodynamic (functional and morphologic) classify cation//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2005. Vol. 130. Р. 1385-1390.

- Lasserson T., Holt K., Evans D., Greenstone M. Anticholinergic therapy for bronchiectasis//Cochrane Database Syst. Rev. 2001. Vol. 4.

- Manucher A., Ali S., Hosin A., Ali A. Surgical Management of Bilateral Bronchiectases. Results in 29 Patients//Asian. Cardiovasc. Thorac. Ann. 2006. Vol. 14. P. 219-222.

- Mazières J., Murris M., Didier A., Giron J., Dahan M., Berjaud J., Leophonte P. Limited operation for severe multisegmental bilateral bronchiectasis//The Annals of Thoracic Surgery. 2003. Vol. 75. P. 382-387.

- Nicotra M. B., Rivera M., Dale A. M. et al. Clinical, pathophysiologic, and microbiologic characterization of bronchiectasis in aging cohort//Chest. 1995. Vol. 108. P. 955-961.

- Onen Z. P., Gulbay B. E., Sen E., Yildiz O. A., Saryal S., Acican T. et al. Analysis of the factors related to mortality in patients with bronchiectasis//Respir Med. 2007. Vol. 101. P. 1390-1397.

- Patel I. S., Vlahos I., Wilkinson T. M. et al. Bronchiectasis, exacerbation indices, and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease//Am. J. Respir. Care Med. 2004. Vol. 170. P. 400-413.

- Srmala M., Karasub S., Türütc H., Gezerd S., Kayad S. Surgical management of bronchiectasis in childhood//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2007. Vol. 31. P. 120-123.

- Stephen T., Thankachen R., Madhu A. P., Neelakantan N., Shukla V., Korula R. J. Surgical results in bronchiectasis: Analysis of 149 patients//Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. 2007. Vol. 15. P. 290-296.

- Wilson R. Bronchiectasis//Respiratory infections. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001. P 347-359.