Клинико-генеалогические критерии патогенетического единства болезни Шейерманна и идиопатического сколиоза

Автор: Мяделец Дмитрий Николаевич, Корниясова Елена Владимировна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведены клинико-генеалогические исследования болезни Шейерманна (БШ) и идиопатического сколиоза (ИС) в сравнительном аспекте в 35 семьях пробандов с БШ (532 человека). Клинико-рентгенологически обследовано 35 пробандов с БШ в возрасте от 14 до 19 лет и 212 членов их семей I-III степени родства в возрасте от 14 до 65 лет. При клинико-генеалогическом и клинико-рентгенологическом исследовании родственников пробандов были выявлены 124 (58,5 %) пациента как с БШ, так и ИС, из них БШ у 84 (67,7 %), ИС - у 40 (32,3 %). БШ страдали преимущественно лица мужского пола, ИС женского пол

Болезнь шейерманна, идиопатический сколиоз, наследственность

Короткий адрес: https://sciup.org/142121281

IDR: 142121281

Текст научной статьи Клинико-генеалогические критерии патогенетического единства болезни Шейерманна и идиопатического сколиоза

Известно, что болезнь Шейерманна (БШ) и идиопатический сколиоз (ИС) – это генетически зависимые, наследуемые по аутосомнодоминантному типу заболевания позвоночника, прогрессирующие в периоды роста организма [1, 3, 10, 1 1, 15-18]. Характерно, что как для БШ, так и для ИС этиологическим фактором является майоргенная мутация [2, 7]. Исследования морфогенеза этих патологий показало, что изменения локализуются в пластинках роста тел позвонков: при БШ – в вентраль- ных отделах, при ИС – в латеральных и в зависимости от локализации поражения формируется либо кифотическая, либо сколиотическая деформации позвоночного столба [5, 6, 9]. Вместе с тем, клиницистами эти патологии рассматриваются как разные нозологические единицы. Отсутствуют работы, посвященные сравнительной характеристике БШ и ИС. В связи с существующими разногласиями возникает необходимость исследовать в сравнительном аспекте эти патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным объектом клинико-генеалогических наблюдений явились 35 семей (532 человека), в которых пробанд страдал II-III стадией БШ. Воз- раст пробандов – от 14 до 19 лет. Клинико рентгенологическими методами обследованы про банды и 212 родственников I-III степеней родства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническим проявлением БШ была определена кифотическая деформация позвоночника I-III стадии с углом Кобба 45-65º и более 65º [14]. Ко II стадии заболевания были отнесены пациенты в возрасте от 14 до 16 лет с величиной кифотической деформации грудного отдела от 45 до 65º с вершиной искривления на уровне Th6-9. Рентгенологически эта стадия характери- зовалась неравномерностью замыкательных пластинок, умеренной клиновидностью тел позвонков, наличием грыж Шморля, уменьшением высоты межпозвонковых дисков и более чем у половины больных отмечались фрагментация апофизов и остеопороз тел позвонков. Заметим, что изменение формы тел позвонков и сужение межпозвонковых пространств отмечалось, как минимум, в четырех сегментах позвоночника. Деформация позвоночника носила умеренно ригидный характер. У 69 % пациентов этой группы определялась и сколиотическая деформация с дугой 5-15º, причем у девочек в 1,3 раза чаще, чем у мальчиков. Вершины кифотической и сколиотической деформаций только в 6 % случаев совпадали, сколиотическая деформация наблюдалась чаще в нижнегрудном отделе позвоночника. У ряда больных этой стадии (46 %) сколиотическая деформация сопровождалась торсией тел позвонков. При III стадии БШ (возраст пациентов старше 16-17 лет) величина кифоза чаще всего была более 65º, хотя у некоторых пациентов клиника этой стадии была и при несколько меньших углах кифоза. Дуга искривления по-прежнему локализовалась в грудном отделе, ее вершина была на уровне Th6-9. Рентгенологически на этой стадии постоянно определялись клиновидность тел позвонков, грыжи Шморля и уменьшение межпозвонковых пространств. Изменение формы тел позвонков и сужение межпозвонковых пространств отмечалось не менее чем в 5 сегментах позвоночника, а клиновидная деформация тел позвонков у 14 (60,9 %) больных сопровождалась увеличением их переднезаднего диаметра. Кроме того, у больных этой стадии при весьма значительном угле кифотической деформации (65-85º) встречалось обызвествление передней продольной связки. Деформация позвоночника при III стадии болезни имела выраженный ригидный характер. У половины этих больных имелся сколиотический компонент деформации, с равной частотой наблюдаемый у лиц того и другого пола. Вершина сколиотической дуги у большинства (68 %) этих больных не совпадала с кифотической, чаще располагаясь на 2-3 сегмента ниже. У этих больных величина дуги фронтальной деформации позвоночника варьировала от 10º до 15º, а элементы торсии тел позвонков наблюдались у 53 % пациентов. Необходимо отметить, что в процессе наблюдения за больными II и III стадии БШ вначале выявлялась изолированная кифотическая деформация позвоночника, а в процессе роста ребенка и прогрессирования заболевания присоединялся сколиотический компонент.

При сравнительной оценке II и III стадии заболевания определялись признаки прогрессирования, причем как при II, так и при III стадии БШ отсутствовали признаки торсии тел позвон- ков в пределах дуги кифоза и отмечались сочетания нескольких рентгенологических симптомов (табл. 1). Для II стадии заболевания наиболее выраженными и постоянными были такие изменения, как нарушение контуров замыкательных пластинок и формы тел позвонков, грыжи Шморля, снижение высоты межпозвонковых дисков, фрагментация апофизов и остеопороз тел позвонков. А в III стадии оставались по-прежнему постоянными симптомами нарушение формы тел позвонков, грыжи Шморля, снижение высоты межпозвонковых дисков и остеопороз тел позвонков, но в то же время такие симптомы как нарушение контуров замыкательных пластинок и фрагментация апофизов выявлялись с меньшим постоянством.

Таблица 1

Рентгенологическая характеристика позвоночника пробандов с БШ (n=35)

|

Рентгенологические признаки |

% больных с наличием признака |

|

|

II стадия (n=16) |

III стадия (n=19) |

|

|

Величина кифоза в градусах по Коббу |

45-65º |

свыше 65º |

|

Изменение контуров замыкательных пластинок |

100 |

68 |

|

Клиновидная форма тел позвонков >5º |

96 |

100 |

|

Грыжи Шморля |

93 |

100 |

|

Уменьшение высоты м/п диска |

92 |

93 |

|

Остеопороз тел позвонков |

64 |

68 |

|

Изменение контуров апофизов |

69 |

52 |

При клинико-генеалогическом исследовании семей, в которых пробанд страдал БШ, среди родственников были выявлены больные с БШ и ИС. Детальное клинико-рентгенологическое обследование было проведено у 212 родственников I, II, III степеней родства. Из обследованных родственников пробандов 124 (58,5 %) страдали заболеваниями позвоночника. Из них БШ была выявлена у 84 (67,7 %) родственников в возрасте от 16 до 62 лет, ИС – у 40 (32,3 %) родственников в возрасте от 15 до 65 лет. Клинические и рентгенологические исследования показали, что у родственников с БШ выявлялись неполная ригидная и ригидная кифотические деформации позвоночника с величиной кифоза 25-45º, 45-65º и свыше 65º. Примечательно, что у родственников страдающих БШ вершина дуги искривления в 76 % случаев совпадала с таковой пробандов, что согласуется с имеющимися литературными данными [9-11], последняя локализовалась на уровне Th6-9. У 23 % родственников вершина кифотической деформации не совпадала с таковой пробандов. Практически у всех обследованных родственников с БШ выявлялось нарушение формы тел позвонков (клиновидность), причем с равной частотой при всех трех степенях родства. Как и в первой группе (пробанды), это сочеталось с уменьшением высоты межпозвонкового диска, но с большей частотой и выраженностью отмечался остеопороз тел позвонков. Реже имелись изменения контуров замыкательных пластинок и грыжи Шморля и совсем отсутствовали признаки фрагментации апофизов, что связано с возрастными особенностями позвоночника. В группе обследованных родственников с БШ также были диагностированы такие заболевания позвоночника, как остеохондроз, деформирующие спондилоз и артроз, которые нами расценивались как вторичные изменения последовательно развивающегося болезненного процесса. Почти у половины (46 %) исследуемых родственников было обнаружено сочетание кифотической деформации со сколиотическим компонентом и явлениями торсии, наблюдаемое с равной частотой у лиц обоего пола. Величина дуги сколиотической деформации находилась в пределах 5-14º и совпадала с вершиной кифоза только у 3 % обследованных. У родственников пробандов с БШ был также выявлен ИС I, II и III степени грудного и грудо-поясничного отделов позвоночника S-и C-образной конфигурации. Среди родственников, страдающих ИС, у 7 (17,5 %) из них деформация позвоночника имела кифосколиотический характер, при этом элементы торсии тел позвонков присутствовали во всей дуге искривления.

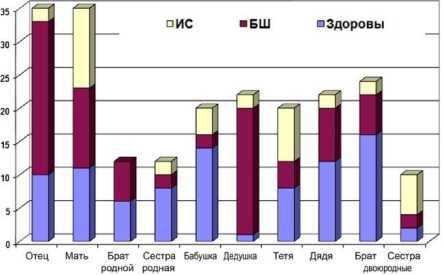

Как видно из полученных данных, в 28 (80 %) семьях присутствовали как ИС, так и БШ. Представилось интересным исследовать частоту наследования БШ и ИС в этих семьях (рис. 1). Оказалось, что БШ страдали преимущественно лица мужского пола, по сравнению с частотой ИС среди этой категории обследованных (p<0,05). ИС выявлялся преимущественно у лиц женского пола (p<0,05). Соотношение БШ и ИС среди родственников мужского пола составило: отец – 11,5:1, брат родной – 6:0, дедушка – 9,5:1, дядя – 4:1, брат двоюродный – 3:1. Соотношение БШ и ИС среди родственников женского пола составило: мать – 1:1, сестра родная – 1:1, бабушка – 1:2, тетя – 1:2, сестра двоюродная – 1:3. Анализ наследования БШ и ИС представлен в таблице 2.

Рис. 1. Частота наследственной предрасположенности болезни Шейерманна и идиопатического сколиоза

Таблица 2

Анализ наследования болезни Шейерманна и идиопатического сколиоза

|

Число семей |

Пробанд |

Отец |

Мать |

Дедушка |

Бабушка |

Др. родственники |

|

7 |

♂БШ |

БШ |

БШ |

|||

|

6 |

♂БШ |

БШ |

БШ |

ИС |

||

|

5 |

♂БШ |

БШ |

БШ |

|||

|

5 |

♂БШ |

БШ |

БШ |

БШ |

ИС |

|

|

3 |

♂БШ |

БШ |

ИС |

БШ |

ИС |

|

|

3 |

♂БШ |

ИС |

БШ |

БШ |

||

|

2 |

♀БШ |

БШ |

БШ |

ИС |

||

|

2 |

♂БШ |

ИС |

ИС |

ИС |

||

|

1 |

♂БШ |

БШ |

ИС |

ИС |

||

|

1 |

♂БШ |

БШ |

БШ |

ИС |

Приводим клинический пример сочетания БШ и ИС в отдельно взятой семье. На кафедру травматологии, ортопедии и ВПХ АГМУ обратился пациент И.В., 17 лет, житель г. Барнаула. Внешний вид больного и его рентгенограмма представлены на рисунке 2. Пациент предъявлял жалобы на периодические боли средней интенсивности в грудном и поясничном отделах позвоночника, возникающие при длительной статической и умеренной физической нагрузках, деформацию позвоночника. Впервые боли возникли три года назад, тогда же появилось нарушение осанки (сутулость). Из объективного обследования : рост 184 см, вес 76 кг. Тип телосложения астенический, походка не изменена. Кифоз грудного отдела позвоночника усилен, ригиден, имеет протяженность от Th4 до Th12 позвонка с вершиной на уровне сегмента Th7-8 позвонков. Длинные мышцы спины напряжены слева и справа на протяжении от Th 6 до Th 10 позвонка, пальпация и перкуссия по остистым отросткам болезненна на уровне от Th 6 до Th9 позвонков. Поясничный лордоз усилен. При рентгенологическом исследовании позвоночника величина грудного кифоза составила 530 с вершиной на уровне Th8 позвонка, протяженность кифоза от Th 6 до L 1 позвонков. Определялась «бахромчатость», неравномерность замыкательных пластинок тел позвонков, грыжи Шморля, сужение и неравномерность межпозвонковых дисков, особенно на высоте кифоза, клиновидная деформация тел Th 7-10 позвонков. Был поставлен клинический диагноз Болезнь Шейерманна II-III стадии.

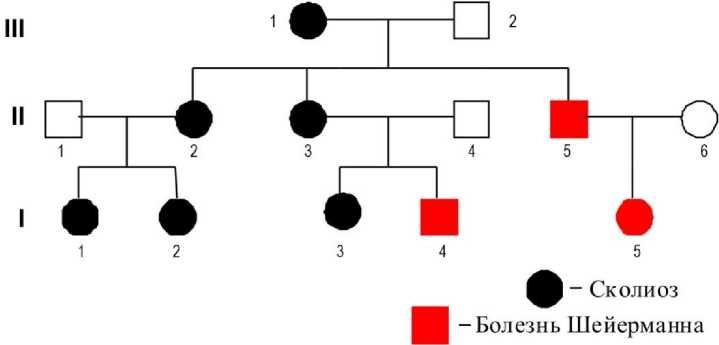

При обследовании родственников I-III степеней родства установлено (рис. 3), что сибс (I 3) пробанда (I 4) имеет сколиоз II степени, у матери пробанда (II 3) выявлен сколиоз II степени, у тети пробанда (II 2) и ее дочерей (I 1 и I 2) сколиоз II степени, дядя пробанда (II 5) имеет БШ III стадии и вторичные изменения в виде остеохондроза а у его дочери выявлена сутулость (I 5), бабушка пробанда (III 1) имеет сколиоз II степени.

I 4 – больной 17 лет, болезнь Шейерманна II стад. (пробанд)

I 1 – больная 14 лет, сколиоз I-II степ.

I 2 – больная 15 лет, сколиоз II степ.

I 3 – больная 14 лет, сколиоз II степ.

I 5 – больная 6 лет, сутулость.

II 1 – здоров, 42 лет.

II 2 – больная 39 лет, сколиоз II степ.

II 3 – больная 42 лет, сколиоз II степ.

II 4 – здоров, 45 лет.

II 5 – больной 43 лет, болезнь Шейерманна III стад.

II 6 – здорова, 42 лет.

III 1 – больная 68 лет, сколиоз II степ.

III 2 – здоров, 66 лет.

Рис. 2. Внешний вид и рентгенограмма пациента И.В., 17 лет, с болезнью Шейерманна

Рис. 3. Родословная пациента И.В., 17 лет, с болезнью Шейерманна

ВЫВОДЫ

-

1. Исследование позволило установить, что на фоне клинических отличий этих двух заболеваний позвоночника также имелась определённая их схожесть: БШ и ИС впервые манифестировали в препубертатном периоде и прогрессировали в процессе роста организма. Структурные изменения в тканях позвоночника, по данным рентгенологического исследования, выявили нарушение формы тел позвонков, их клиновидность – при БШ в сагиттальной плоскости, при ИС – во фронтальной, а также сходные изменения в замыкательных пластинках роста тел позвонков.

-

2. Принимая во внимание майоргенную природу [5, 6] этих заболеваний позвоночника, клинико-генеалогические исследования семей

-

3. С учетом морфологических данных [5, 6], проведенных клинико-рентгенологических и

- клинико–генеалогических исследований в семьях больных болезнью Шейерманна можно пред-

- положить патогенетическое единство болезни Шейерманна и идиопатического сколиоза.

установили, что в 28 (80 %) семьях присутствовали как ИС, так и БШ и отмечалось их смешанное наследование: у отца страдающего БШ в следующем поколении у сына диагностировался сколиоз, у мамы с БШ в следующем поколении у сына наследовался сколиоз. Преобладание БШ наблюдалось у лиц мужского пола, а ИС – у женского, что также отмечали и другие авторы [4, 8, 12]. В 7 семьях (20 %) была выявлена только БШ, поскольку обследовались в этих семьях только ядерные родословные и отсутствовали анамнестические сведения о других родственниках.