Клинико-иммунологическая характеристика геморрагической лихорадки с почечным синдромом у женщин различных возрастных групп

Автор: Кутдусова A.M.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Инфекционные болезни

Статья в выпуске: 3 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить клинико-иммунологические особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом у женщин различных возрастных групп. Материал и методы. Изучены клинико-лабораторные особенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом у 148 женщин в возрасте от 17 до 65 лет, разделенных на две группы: первая (101 чел.) — больные с нормальным ритмом менструаций, вторая (47 чел.) — женщины климактерического периода. У 57 женщин (36 из первой, 21 из второй группы) со среднетяжелым и тяжелым течением болезни определяли содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ — субпопуляций лимфоцитов периферической крови. Результаты. В сравниваемых группах выявлены достоверные различия в длительности лихорадки, частоте геморрагического синдрома и структуре осложнений. Обнаружена однонаправленная тенденция к увеличению значительно сниженных абсолютных показателей изученных субпопуляций лимфоцитов в динамике заболевания, но к периоду ранней реконвалесценции при тяжелой форме болезни они не достигли нормы. У женщин старшей возрастной группы наблюдалось более глубокое повреждение и длительное восстановление иммунной системы. Заключение. Полученные клинико-иммунологические данные свидетельствуют о том, что у молодых женщин ответная реакция иммунной системы на ГЛПС развивалась быстрее и сильнее, чем у лиц женского пола климактерического периода.

Глпс, женщины различных возрастов, субпопуляции лимфоцитов

Короткий адрес: https://sciup.org/14917619

IDR: 14917619

Текст научной статьи Клинико-иммунологическая характеристика геморрагической лихорадки с почечным синдромом у женщин различных возрастных групп

Адрес: РБ, г. Уфа, ул. Запотоцкого, 37, кор. 4.

Тел.: 89053084117.

гормоны рассматриваются как факторы, воздействующие на иммунный статус организма. В частности, половые гормоны определяют гендерные различия в иммунной системе мужчин и женщин [8, 9]. Кроме того, актуальным является вопрос о характере течения ГЛПС у женщин фертильного возраста и в менопаузе в связи с гормональной перестройкой организма [7, 9].

Цель : изучение клинико-иммунологических особенностей ГЛПС у женщин различных возрастных групп.

Методы. Проведен анализ историй болезни 148 женщин в возрасте от 17 до 65 лет, находившихся на лечении в ИКБ № 4 г Уфы в 2006-2009 гг Женщины были разделены на две группы: 1-я группа (101 чел.) — больные с нормальным ритмом менструаций, 2-ю группу (47 чел.) составили женщины климак- терического периода. Иммунный статус определялся у 57 лиц женского пола с ГЛПС в возрасте от 17 до 65 лет, разделенных на две возрастные группы: в 1-й группе 36 и во 2-й 21 человек. Заболевание протекало в среднетяжелой форме в 31, в тяжелой форме в 26 случаях.

Изучение субпопуляций лимфоцитов периферической крови проводилось непрямым иммуноф-люоресцентным методом (НПО «СОРБЕНТ» НИИ иммунологии Минздрава России) с использованием моноклональных антител серии ИКО (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+).

Подсчет осуществлялся люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ (ПО «ЛОМО», Санкт-Петербург).

В качестве описательной статистики использовались медиана, перцентили, максимальные и минимальные значения показателей.

Для определения различий между группами использовался U-критерий Манна — Уитни.

В качестве контроля использовались иммунограммы практически здоровых женщин двух соответствующих групп по 20 человек.

Результаты. Диагноз ГЛПС подтверждался в реакции непрямой иммунофлюоресценции и на основании клинико-лабораторных, эпидемиологических данных, УЗИ почек.

Средний возраст женщин 1-й группы составил 33,7±0,9 года, 2-й — 46±1,3 года (р=0,035). Среди женщин обеих групп заболевание протекало в легкой форме в 10 (6,8%), в среднетяжелой в 94 (63,5%) и в тяжелой в 44 (29,7%) случаях.

При этом у женщин фертильного возраста чаще регистрировалась среднетяжелая форма ГЛПС (45,3%). У 62 (42%) женщин обеих групп выявлены сопутствующие заболевания, чаще у женщин климактерического периода (83%), среди которых встречались хронический гастрит (р=0,026), гипертоническая болезнь (р=0,018) и хронические пиелонефриты (р=0,016).

Анализ клинической картины ГЛПС показал, что в обеих группах наблюдались общая слабость, бессонница, жидкий стул, олигоурия, эмоциональная лабильность. Примечательно, что у женщин 2-й группы при среднетяжелой форме болезни достоверно чаще отмечались сильные разлитые головные боли (р=0,045), тошнота (р=0,032), рвота (р=0,018), боли в животе (р=0,011), гипертензия (р=0,008).

У женщин 1-й группы при легком и среднетяжелом течении ГЛПС длительность лихорадки была достоверно меньше (6,1±0,3 и 7,71±0,3 суток, р=0,001), чем у лиц старшей возрастной группы: 8,25±0,3 и 9,3±0,7 суток соответственно (р=0,015).

При тяжелой форме ГЛПС длительность лихорадки оказалась одинаковой в обеих группах: 8,5±1,4 суток.

Геморрагический синдром выявлялся при среднетяжелом и тяжелом течении болезни в 64,4% случаев в 1-й и в 76,6% во 2-й группе в виде петехий, кровоизлияний в склеры, носовых кровотечений. У лиц 1-й возрастной группы при тяжелом течении ГЛПС чаще наблюдалась геморрагическая энантема на слизистой мягкого неба (19,8%), (р=0,0001). У одной женщины фертильного возраста развилось необильное маточное кровотечение.

В анализах крови выявлялась тромбоцитопения, достоверно чаще у пациенток 1-й группы при легкой и среднетяжелой форме болезни в стадии разгара (р=0,002 и р=0,043).

При тяжелой форме болезни в фазе олигоурии выявлялись наиболее низкие показатели тромбоцитов с одинаковой частотой в обеих группах женщин (р=0,23) и составили 102,3±7,8×109/л. У женщин сравниваемых групп развивался лейкоцитоз до 10,1±1,1×109/л при тяжелой форме заболевания уже в лихорадочном периоде (р=0,008), а при среднетяжелой — в стадии разгара (р=0,032 и р=0,022 соответственно). При тяжелом течении ГЛПС у женщин обеих групп пиковые уровни мочевины и креатинина регистрировались в олигоурическом периоде и составили 16,1±1,15мм/л и 369,6±28,6 мкм/л в 1-й и 18,6±3,3 мм/л и 403,2±32,3 мкм/л во 2-й группе. С 3-5-го дня болезни наблюдалась протеинурия (от 0,003 до 16,5 г/л) в виде «белкового выстрела».

При анализе развившихся осложнений ГЛПС в сравниваемых группах выявлены определенные особенности. У женщин фертильного возраста чаще наблюдались специфические осложнения (р=0,043). Так, инфекционно-токсический шок развивался у 10,9% больных 1-й группы против 2% у лиц старшего возраста и острая почечная недостаточность в 5 случаях (4,9%) только у женщин с сохраненным ритмом менструаций.

Бактериальные осложнения в виде инфекций мочевыводящих путей регистрировались у пяти женщин из 2-й и только у двух из 1-й группы и проявлялись упорной пиурией, субфебрилитетом вплоть до периода ранней реконвалесценции. Все осложнения были купированы, летальных случаев среди анализированных больных не было.

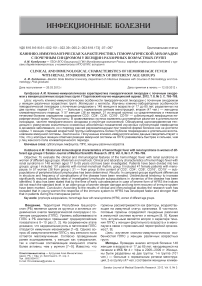

При исследовании субпопуляций лимфоцитов у пациенток обеих групп со средней степенью тяжести ГЛПС (табл. 1) в период олигоурии наблюдалось снижение абсолютного количества CD3+, CD4+ и CD19+ лимфоцитов по сравнению с показателями здоровых лиц, при этом снижение уровня CD3+ клеток как в 1-й (Ме=0,98; Р25=0,89; Р75=1,12), так и во 2-й группе (Ме=0,94; Р25=0,87; Р75=0,98) было статистически значимым (р=0,0001 в обеих группах). Аналогичные изменения наблюдались при изучении количества CD19+ лимфоцитов у женщин 1-й (Ме=0,17; Р25=0,14; Р75=0,22) и 2-й (Ме=0,18; Р25=0,16; Р75=0,22) возрастных групп относительно групп контроля (Ме=0,21; Р25=0,16; Р75=0,24 и Ме=0,23; Р25=0,18; Р75=0,16 соответственно). У женщин фертильного возраста наблюдалась лишь тенденция к снижению содержания CD4+ клеток (р=0,543), тогда как у женщин 2-й группы этот показатель снижался достоверно (р=0,001). В стадии полиурии отмечалось статистически значимое повышение абсолютного количества изученных субпопуляций лимфоцитов. В фазу ранней реконвалесценции сохранялись существенно превышающие норму уровни CD3+ лимфоцитов в обеих группах, а CD4+ и CD19+ клеток — только в группе молодых пациенток.

При среднетяжелом течении ГЛПС в разгар болезни определялась тенденция к нарастанию показателей супрессоров / цитотоксических лимфоцитов (СD8+), в периоде полиурии они существенно превысили значения контроля и нормализовались в периоде реконвалесценции в обеих группах больных. В 1-й группе в периоде олигоанурии выявлено достоверное увеличение абсолютного числа естественных киллеров (CD16+), в последующие фазы их количество в обеих группах было в пределах нормы.

При тяжелой форме ГЛПС в показателях клеточного иммунитета наблюдались более выраженные изменения (табл. 2). В период разгара заболевания отмечалось достоверное уменьшение абсолютного числа CD3+, CD4+ и CD19+ клеток по сравнению с их показателями в группах здоровых лиц. В стадиях полиурии и выздоровления количество CD3+-лимфоцитов достоверно превышало норму в обеих группах, уровень CD4+ — только в первой группе, в группе сравнения их количество только достигло нормы к периоду полиурии и к моменту выписки из стационара.

При тяжелой форме ГЛПС у группы старшего возраста в отличие от младшей определялись достоверно низкие значения CD8+ клеток в периоде олигоа- Таблица 1

Динамика основных показателей клеточного иммунитета у лиц со среднетяжелой формой ГЛПС в зависимости от периода заболевания и возрастной группы

Динамика основных показателей клеточного иммунитета у лиц с тяжелой формой ГЛПС в зависимости от периода заболевания и возрастной группы

|

Показатель, 109/л |

Контроль 1 (n=20) |

1-я группа с сохраненным ритмом менструаций (n=20) |

Контроль 2 (n=20) |

2-я группа женщин в менопаузе (n=11) |

||||

|

ОП |

ПП |

ПР |

ОП |

ПП |

ПР |

|||

|

CD3 Ме |

1,22 |

0,98** |

1,99** |

1,34* |

1,17 |

0,94** |

1,89** |

1,21** |

|

Р25 |

1,19 |

0,89 |

1,89 |

1,21 |

1,36 |

0,89 |

1,77 |

1,19 |

|

Р75 |

1,23 |

1,15 |

2,13 |

1,43 |

1,19 |

0,98 |

1,99 |

1,29 |

|

min |

1,12 |

0,12 |

1,79 |

1,02 |

1,12 |

0,55 |

1,34 |

1,18 |

|

max |

1,31 |

1,48 |

2,19 |

1,99 |

1,24 |

1,01 |

2,01 |

1,88 |

|

CD4 Ме |

0,96 |

0,91 |

1,41** |

1,13** |

0,89 |

0,58** |

1,39** |

0,99 |

|

Р25 |

0,81 |

0,58 |

1,2 |

1,11 |

0,78 |

0,44 |

1,31 |

0,97 |

|

Р75 |

1,05 |

1,04 |

1,54 |

1,15 |

0,99 |

0,71 |

1,43 |

1,01 |

|

min |

0,12 |

0,23 |

1,21 |

1,02 |

0,42 |

0,39 |

1,28 |

0,78 |

|

max |

1,78 |

1,15 |

1,99 |

1,22 |

1,25 |

0,79 |

1,45 |

1,14 |

|

CD8 Ме |

0,42 |

0,58 |

0,82** |

0,62 |

0,45 |

0,58* |

0,61** |

0,44 |

|

Р25 |

0,34 |

0,39 |

0,58 |

0,53 |

0,33 |

0,44 |

0,57 |

0,41 |

|

Р75 |

0,66 |

0,81 |

0,96 |

0,73 |

0,57 |

0,69 |

0,67 |

0,55 |

|

min |

0,21 |

0,11 |

0,32 |

0,34 |

0,31 |

0,39 |

0,41 |

0,35 |

|

max |

0,99 |

0,99 |

1,15 |

0,83 |

0,68 |

0,71 |

0,89 |

0,69 |

|

CD16 Ме |

0,38 |

0,58* |

0,5 |

0,41 |

0,38 |

0,45 |

0,45 |

0,42 |

|

Р25 |

0,31 |

0,39 |

0,35 |

0,38 |

0,31 |

0,34 |

0,34 |

0,34 |

|

Р75 |

0,57 |

0,73 |

0,66 |

0,49 |

0,54 |

0,58 |

0,58 |

0,52 |

|

min |

0,21 |

0,11 |

0,23 |

0,31 |

0,21 |

0,33 |

0,33 |

0,31 |

|

max |

0,67 |

0,99 |

0,99 |

0,71 |

0,67 |

0,68 |

0,59 |

0,56 |

|

CD19 Ме |

0,21 |

0,17** |

0,38 |

0,24** |

0,23 |

0,18* |

0,39** |

0,22 |

|

Р25 |

0,16 |

0,14 |

0,32 |

0,2 |

0,18 |

0,16 |

0,32 |

0,18 |

|

Р75 |

0,24 |

0,22 |

0,44 |

0,31 |

0,28 |

0,22 |

0,45 |

0,32 |

|

min |

0,11 |

0,12 |

0,22 |

0,17 |

0,14 |

0,14 |

0,26 |

0,16 |

|

max |

0,43 |

0,39 |

0,69 |

0,33 |

0,34 |

0,28 |

0,52 |

0,35 |

П р и м еч а н и е . Достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05; ** — р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — период полиурии, ПР — период выздоровления.

Таблица 2

|

Показатель, 109/л |

Контроль 1 (n=20) |

1-я группа — с сохраненным ритмом менструаций (n=16) |

Контроль 2 (n=20) |

2-я группа — в менопаузе (n=10) |

||||

|

ОП |

ПП |

ПР |

ОП |

ПП |

ПР |

|||

|

CD3 Ме |

1,22 |

0,77** |

1,26** |

1,32** |

1,17 |

0,56** |

1,25** |

1,19 |

|

Р25 |

1,19 |

0,63 |

1,23 |

1,24 |

1,36 |

0,54 |

1,19 |

1,18 |

|

Р75 |

1,23 |

0,89 |

1,39 |

1,37 |

1,19 |

0,63 |

1,28 |

1,26 |

|

min |

1,12 |

0,54 |

0,18 |

1,22 |

1,12 |

0,46 |

1,18 |

1,16 |

|

max |

1,31 |

0,99 |

1,45 |

1,55 |

1,24 |

0,67 |

1,31 |

1,29 |

Окончание табл. 2

|

Показатель, 109/л |

Контроль 1 (n=20) |

1-я группа — с сохраненным ритмом менструаций (n=16) |

Контроль 2 (n=20) |

2-я группа — в менопаузе (n=10) |

||||

|

ОП |

ПП |

ПР |

ОП |

ПП |

ПР |

|||

|

CD4 Ме |

0,96 |

0,41** |

1,11** |

1,12** |

0,89 |

0,38** |

0,89 |

0,81 |

|

Р25 |

0,81 |

0,36 |

1,0 |

1,11 |

0,78 |

0,32 |

0,69 |

0,71 |

|

Р75 |

1,05 |

0,54 |

1,13 |

1,14 |

0,99 |

0,41 |

0,98 |

0,65 |

|

min |

0,12 |

0,31 |

0,98 |

1,01 |

0,42 |

0,26 |

0,61 |

0,61 |

|

max |

1,78 |

0,61 |

1,19 |

1,19 |

1,25 |

0,45 |

0,99 |

0,94 |

|

CD8 Ме |

0,42 |

0,46 |

0,54 |

0,58 |

0,45 |

0,39 |

0,33* |

0,4 |

|

Р25 |

0,34 |

0,38 |

0,44 |

0,41 |

0,33 |

0,33 |

0,31 |

0,36 |

|

Р75 |

0,66 |

0,63 |

0,62 |

0,82 |

0,57 |

0,55 |

0,36 |

0,42 |

|

min |

0,21 |

0,24 |

0,28 |

0,39 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

|

max |

0,99 |

0,89 |

0,74 |

0,99 |

0,68 |

0,68 |

0,45 |

0,45 |

|

CD16 Ме |

0,38 |

0,4 |

0,45 |

0,4 |

0,38 |

0,41 |

0,45 |

0,38 |

|

Р25 |

0,31 |

0,37 |

0,37 |

0,34 |

0,31 |

0,35 |

0,41 |

0,36 |

|

Р75 |

0,57 |

0,44 |

0,63 |

0,44 |

0,54 |

0,44 |

0,47 |

0,41 |

|

min |

0,21 |

0,29 |

0,24 |

0,29 |

0,21 |

0,29 |

0,39 |

0,28 |

|

max |

0,67 |

0,56 |

0,89 |

0,56 |

0,67 |

0,47 |

0,52 |

0,42 |

|

CD19 Ме |

0,21 |

0,13** |

0,17** |

0,19** |

0,23 |

0,12** |

0,16** |

0,18* |

|

Р25 |

0,16 |

0,12 |

0,14 |

0,17 |

0,18 |

0,11 |

0,15 |

0,16 |

|

Р75 |

0,24 |

0,15 |

0,19 |

0,22 |

0,28 |

0,15 |

0,18 |

0,22 |

|

min |

0,11 |

0,09 |

0,12 |

0,14 |

0,14 |

0,11 |

0,12 |

0,15 |

|

max |

0,43 |

0,18 |

0,32 |

0,33 |

0,34 |

0,15 |

0,23 |

0,23 |

П р и м еч а н и е . Достоверность различий с показателями здоровых лиц: * — р<0,05; **– р<0,01. ОП — олигоурический период, ПП — период полиурии, ПР — период реконвалесценции.

нурии и полиурии с их нормализацией лишь в фазе выздоровления.

Следует отметить, что при тяжелой форме ГЛПС в изучаемых группах значения В-лимфоцитов (CD19+) во все периоды болезни были достоверно ниже, чем в контрольных группах, за исключением женщин младшего возраста, у которых отмечалось восстановление абсолютного числа CD19+ к периоду ранней реконвалесценции.

Обсуждение. При анализе клинической картины болезни наблюдалась характерная цикличность заболевания с развитием основных синдромов: интоксикационного, геморрагического, почечного и гемодинамического. В то же время в сравниваемых группах выявлены достоверные различия в длительности лихорадки, частоте геморрагического синдрома и структуре осложнений. Длительность лихорадки отражает продолжительность вирусемии и активность ответной реакции иммунной системы. Развитие геморрагического синдрома и специфических осложнений (ТИШ, ОПН) при ГЛПС обусловлено как самим вирусом, так и выраженностью иммунных реакций [1, 4, 10].

При исследовании клеточного иммунитета выявлено уменьшение абсолютных величин СD3+, СD4+, СD19+ лимфоцитов у больных со среднетяжелой и тяжелой формой ГЛПС в олигоурическом периоде, что, по-видимому, связано с активной миграцией этих клеток в очаги повреждения и воспаления, так как вирус в эти сроки болезни фиксирован на рецепторах или находится внутри клеток. Т-клеточный дефицит обусловливается и иммунодепрессивным действием вируса [1, 2, 10]. В динамике заболевания к периоду полиурии показатели изученных субпопуляций лимфоцитов достоверно повысились и в фазу ранней реконвалесценции имели тенденцию к снижению.

При тяжелой форме ГЛПС у женщин 2-й группы низкие значения CD8+ клеток в периоде олигоурии и полиурии, вероятно, связаны как с выраженным клеточным иммунодепрессивным влиянием вируса, так и возрастным иммунодефицитом. Известно, что CD8+ лимфоциты распознают клетки, несущие вирус-специфические антигены, тогда как CD16+ киллеры распознают отдельные структуры высокомолекулярных гликопротеинов, которые экспрессируются на мембране инфицированных вирусом клеток [10].

Достоверно высокий уровень CD16+ клеток уже в стадии олигоурии и неуклонное нарастание количества CD8+ лимфоцитов в периоды разгара, полиурии и нормализация к фазе реконвалесценции ГЛПС свидетельствуют об активном включении цитотоксических лимфоцитов в защиту [1, 2, 10].

Угнетение гуморального иммунитета у лиц с тяжелым течением заболевания, возможно, связано с ранней активацией и интенсивной выработкой специфических антител В-клетками с последующим их истощением. Интенсивное антителообразование при ГЛПС подтверждается появлением в крови плазматических клеток. В-лимфоциты участвуют также в антителозависимом киллерном эффекте [2, 10].

Полученные клинико-иммунологические данные свидетельствуют о том, что у молодых жен- щин ответная реакция иммунной системы на заболевание развивалась быстрее и сильнее, чем у пациенток климактерического периода. В целом такая закономерность в субпопуляционном составе лимфоцитов в динамике ГЛПС у женщин различных возрастных групп отражала особенности перестройки иммунной системы, характерные для острых вирусных инфекций.

Выводы:

-

1. У женщин фертильного возраста при ГЛПС ответная реакция иммунной системы развивалась быстрее и сильнее, чем у лиц климактерического периода.

-

2. У молодых пациенток с ГЛПС регистрировались достоверно короткая лихорадка, более частое развитие геморрагического синдрома, тромбоцитопении и специфических осложнений на фоне развития выраженной иммунной защиты организма против острой вирусной инфекции.

-

3. Замедленная перестройка иммунных показателей у женщин в менопаузе сопровождалась более длительной лихорадкой, проявлениями интоксикации и частыми бактериальными наслоениями.

Список литературы Клинико-иммунологическая характеристика геморрагической лихорадки с почечным синдромом у женщин различных возрастных групп

- Валишин Д.А. Гормонально-иммунологический статус у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом: автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 1999. 31 с.

- Мурзабаева Р. Т. Система интерферона и иммунный статус больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, разработка новых способов терапии: автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 2003. 46 с.

- Быстровский В.Ф. Функциональное состояние эндокринной системы у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (вопросы патогенеза, клиники и лечения): автореф. дис... д-ра мед. наук. СПб., 1996. 34с.

- Сиротин Б.З. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Хабаровск, 1994. 300 с.

- Старостина В. И., Сперанский В. В., Валишин Д. А. Современное представление о патогенезе геморрагической лихорадки с почечным синдромом//Медицинский вестник Башкортостана. 2008. Т. 1, № 3. С. 57-62

- Юдинцева Е. В. Клинико-иммунологическая характеристика и иммунореактивная терапия больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2009. 20 с.

- Жамбурчинова А. Н. Влияние особенностей состояния репродуктивной системы женщин на клиническое течение первичной рожи: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2005. 21 с.

- Раков А.Л., Фомин А.А. Половые гормоны и система иммуногенеза//Воен.-мед. журн. 2001. № 2. С. 76-80.

- Татарчук Т. Ф., Сольский Я. П. Эндокринная гинекология. Киев, 2003. 300 с.

- Хаитов P.M., Пинегин Б.В. Современные представления о защите организма от инфекции//Иммунология. 2000. №1. С. 61-64.