Клинико-экспериментальное использование остеопластических средств при удалении ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров

Автор: Сирак Сергей Владимирович, Коробкеев Александр Анатольевич, Сапунов Константин Игоревич, Читанова Аза Джумберовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования — совершенствование хирургических методов удаления ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров за счет использования остеопластических средств нового поколения. Материал. Остеопластические средства нового поколения. Результаты. Применение остеопластических препаратов при удалении ретенированных и дистопированных третьих нижних моляров уменьшило количество послеоперационных осложнений на 41,9% по сравнению с группой контроля. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне интенсивности остеорепаративного процесса в костной ране, что позволяет рекомендовать совместное применение использованных препаратов в клинической практике

Клинико-экспериментальное исследование, остеопластические средства, третьи нижние моляры

Короткий адрес: https://sciup.org/14917029

IDR: 14917029

Текст научной статьи Клинико-экспериментальное использование остеопластических средств при удалении ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров

В этой связи проведение клинико-экспериментального исследования по определению эффективности остеорепаративных средств, а также биорезор-бируемых мембран при удалении ретенированных нижних третьих моляров является весьма актуальным способом совершенствования хирургической помощи больным с ретенированными дистопирован-ными нижними третьими молярами.

Цель — совершенствование хирургических методов удаления ретенированных дистопированных нижних третьих моляров за счет использования остеопластических средств нового поколения.

Методы. Экспериментальная часть исследования. Для оценки влияния остеопластического материала «Коллост» на регенерацию костной ткани и тонкой коллагеновой биорезорбируемой мембраны «Кол-лост» — на заживление слизистой оболочки проведено экспериментальное исследование на животных.

Исследование проведено на 30 годовалых кроликах. Под гексеналовым наркозом в области дистального отдела нижней челюсти с помощью шаровидного бора воспроизводили дефекты диаметром на поверхности до 10 мм и глубиной около 3-5 мм. В зависимости от условий эксперимента животных подразделяли на 3 группы по 10 в каждой: 1-я — в костные дефекты вводили препарат «Коллост», ушивали рану наглухо, 2-я — в костные дефекты вводили препарат «Кол-лост», изолировали рану биорезорбируемой мембра ной «Коллост», затем ушивали, 3-я — контрольная

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия» Тел.: 8 (8652) 35-32-29

E-mail: korobkeev @stgma.ru группа, где костный дефект заживал под кровяным сгустком. Операцию проводили в асептических условиях. Сроки выведения животных из опытов — 15, 30, 60 и 90-е сутки. Тканевые блоки декальцинировали в трилоне-Б и подвергали стандартной гистологической обработке с заливкой в парафин, окраской парафиновых срезов гематоксилин-эозином и по Маллори. Интенсивность и характер новообразования костных структур оценивался с помощью гистологического и морфометрического методов сравнения.

Клиническая часть исследования. Всего проопе-рированно 146 человек в возрасте от 20 до 55 лет без тяжелой соматической патологии, удалено 179 рете-нированных, полуретенированных дистопированных третьих нижних моляров. Все больные были разделены на 3 группы. В первой группе костную рану заполняли препаратом «Коллост», во второй — препаратом «Коллост» в сочетании с коллагеновой био-резорбируемой мембраной «Коллост»»), в третьей — контрольной группе послеоперационный костный дефект после удаления зуба заживал под кровяным сгустком. Обследование проводилось по стандартной схеме, включая выяснение жалоб, анамнеза, развития настоящего заболевания, наличие и отсутствие сопутствующей патологии. Пациентам всех групп проводился рентгенологический контроль до операции, через 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства. Ортопантомограммы получены на аппаратах «Supradent” (Германия) и “Mobus 2” (Италия) при следующих параметрах: 60-75 кВ, 7 мА, выдержка 10 сек, эхоостеометрию проводили с помощью эхоостеометра ЭОМ-01ц, с расчетом скорости распространения ультразвука в кости по формуле V=(S:T)x10, где V – скорость распространения ультразвука (м/с), S - длина исследуемого участка кости (м), T – время прохождения ультразвука в исследуемом участке кости (мкс), 10 – коэффициент.

Операцию по удалению ретенированного третьего нижнего моляра проводили следующим образом. Под проводниковой и инфильтрационной анестезией выполняли углообразный разрез. Отслаивали полный слизисто-надкостничный лоскут, фиссурными и шаровидными борами спиливали кость, прилежащую к вестибулярной и дистальной части коронки зуба. Щипцами и элеваторами вывихивали зуб, рану обрабатывали антисептиками, удаляли костные опилки и патологически измененную грануляционную ткань. В зависимости от размера и формы костной раны ее заполняли препаратом «Коллост» в виде пломбы-шарика или пломбы-жгута, укладывали сверху биорезорбируемую мембрану «Коллост», прикрывали слизисто-надкостничным лоскутом и ушивали рану наглухо. Послеоперационная терапия включала полоскание 0,01% раствором мирамисти-на, назначение анальгетиков, антибактериальных, десенсибилизирующих средств, а так же лекарственные препараты и лечебные мероприятия, улучшающие окислительно-восстановительные процессы, в том числе лазерную и магнитотерапию аппаратом «Оптодан» и «Витязь-С» (до 10 сеансов).

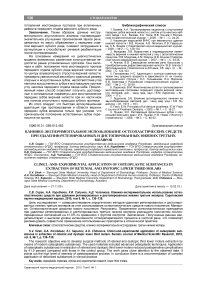

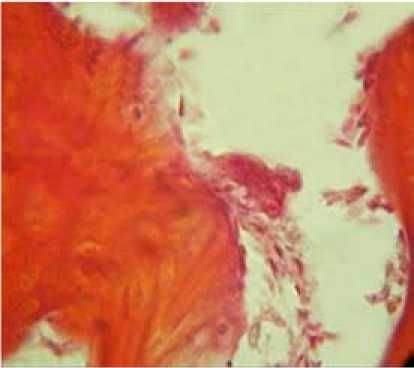

Результаты. При гистологическом исследовании костных срезов челюстных костей с использованием препарата «Коллост» и биорезорбируемой мембраной «Коллост», окрашенных гематоксилин-эозином и по Маллори, на 15 сутки эксперимента обнаружено, что из надкостницы между фрагментами материала врастает крупноволокнистая соединительная ткань, богатая как клетками, так и коллагеновыми волокнами. Вокруг фрагментов «Коллоста» образовалась тонковолокнистая соединительная ткань, в которой располагаются капилляры, преимущественно синусоидного типа. По всему периметру конгломерата встречаются сосуды, в которых происходит пролиферация миоцитов медии, т.е. формируются более крупные артерии и вены (рис. 1). Соединительная ткань разрастается в костном дефекте не только от остеогенного слоя надкостницы, но и от адвентиции кровеносных сосудов гаверсовых каналов разрушенных остеонов.

Рис. 1. Тонковолокнистая соединительная ткань между фрагментами материала, содержащая кровеносные сосуды. (Отпечаток микрофотограммы на 15-е сутки эксперимента.

Окраска по Маллори. Ув. об.16, ок.16)

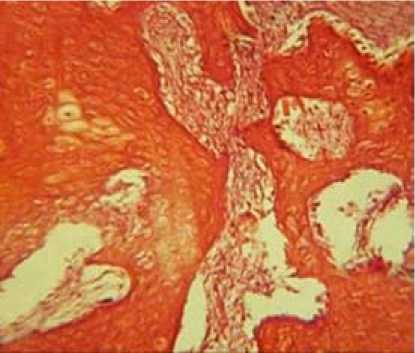

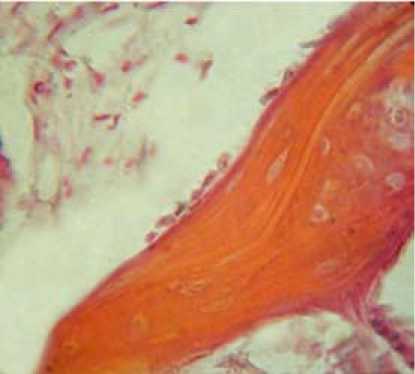

На 30-е сутки эксперимента между фрагментами материала в соединительной ткани видны хорошо сформированные кровеносные сосуды, входящие в материал. На фрагментах материала образуется молодая костная ткань, которая в некоторых местах совмещается с дном костного дефекта. Характерно увеличение количества макрофагов и нейтрофилов, и как следствие, усиление резорбции материала, что в свою очередь обусловлено клеточной активностью и лизисом подсаженного в рану коллагена под влиянием коллагенолитических ферментов (коллагеназы, кетапсина, металлпротеиназ). В соединительной ткани встречаются в значительном количестве остекла-сты. Они, как правило, сопровождают кровеносные сосуды, и располагаются вблизи с материалом, не окруженном молодой костной тканью (рис. 2). В глубине материала и на его периферии образуется костная ткань, в толще она имеет концентрический вид, остеоны окружены довольно плотными тяжами соединительной ткани (рис. 3). На периферии костной ткани, окружающей остеопластический материал, находятся остеобласты. В центре дефекта встречаются небольшие фрагменты материала, где новообразованной костной ткани еще нет, но по периферии уже находятся остеобласты, синтезирующие межклеточное вещество. В волокнистой соединительной ткани выявляются обширные полости или «синусы», стенки их прерывисто выстланы преимущественно круглыми клетками, но встречаются полости, где стенки образованы длинными плоскими клетками.

Рис. 2. Остеокласты вблизи «Коллоста». (Отпечаток микрофотограммы на 30-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.16, ок.16)

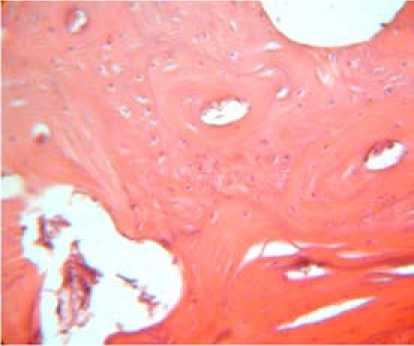

На 60-е сутки эксперимента в области дефекта обнаружена костная мозоль, в которой выявляются сформировавшиеся остеоны. Между остеонами имеются полости, в которых находятся оставшиеся соединительнотканные элементы и остатки материала. К 60-м суткам в центре дефекта видны множественные внутри- и межклеточные кристаллические и балочные включения в межгранулярных соединительнотканных депозитах, по периферии — различного размера полости и остатки материала между остеонами (рис. 4).

Рис. 3. Образующаяся костная ткань в виде плотных соединительнотканных тяжей. (Отпечаток микрофотограммы на 30-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.40, ок.16)

На 90-е сутки эксперимента отмечается интенсивное прорастание в межгранулярные пространства тяжей соединительной ткани с последующим образованием на ее базе костных структур в единый блок. В то же время, в основном, по периферии дефекта, отмечаются отдельные остатки материала между остеонами. Имеет место выраженный ангиогенез в основной зоне регенерата (рис. 5). К данному сроку наблюдения отмечаются единичные случаи отторжения спаянных между собой фрагментов «Коллоста» иммунными клетками. Характерно большое количество клеток защитного ряда, однако, вполне сформированные остеоны не имеют видимых признаков дезориентации. Внутренняя зона костного регенерата представлена нежными остеоидными балочка-ми, ближе к периферии новообразованные костные структуры имеют достаточно зрелый вид, их граница с нативной костью практически не определяется, новообразованные костные структуры к 90 суткам опыта занимают до 2/3 объема дефекта.

В контрольной группе, где костные дефекты заживали под кровяным сгустком, наблюдались аналогичные процессы регенерации, однако, перестройка

Рис. 4. Остатки «Коллоста» между остеонами. Окраска гематоксилином и эозином. (Отпечаток микрофотограммы на 60-е сутки эксперимента. Ув. об.16, ок.16)

Рис. 5. Остеокласт сопровождает кровеносный сосуд к материалу. (Отпечаток микрофотограммы на 90-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.40, ок.16)

костных структур проходила, в среднем, в 1,2 раза медленнее, чем в 1-ой группе (заполнение дефекта препаратом «Коллост») и в 1,5 раза медленнее, чем во 2-ой группе, где использовали препарат «Коллост» и биорезорбируемую мембрану «Коллост».

Обсуждение. Результаты экспериментального исследования показали, что совместное использование препарата «Коллост» и биорезорбируемых мембран «Диплен-Гам» и «Пародонкол» способствует более активному течению регенерационных процессов в костных дефектах, обусловливая энергичное формирование в них соединительной ткани и на её базе — костных структур.

Полученные в ходе экспериментального исследования данные стали основанием для использования данных материалов к клинике. Необходимо отметить, что в контрольной группе (заживление костной раны под кровяным сгустком) количество послеоперационных осложнений составило 28,4%, что было сопоставимо с частотой подобных осложнений в 1-ой группе (заполнение дефекта препаратом «Коллост») — 27,5%. Во второй группе (заполнение раны препаратом «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой мембраной «Коллост») количество послеоперационных осложнений было ощутимо меньше — 9,5%.

Данные рентгенологического обследования больных во всех трех группах показали, что к 12 месяцам после удаления ретенированных и полуретениро-ванных третьих нижних моляров костные дефекты были выполнены новообразованной костной тканью. Вместе с тем, данные компьютерной томографии с денситометрией, выполненные в различные сроки наблюдения показали, что оптическая плотность восстановленных участков костной ткани у пациентов группы контроля и 2 основных групп наблюдения была различной. К 6 месяцам в 1-ой группе и группе контроля оптическая плотность новообразованной костной ткани, была на 35,3%, а в срок 12 месяцев — на 42,8% меньше, чем во 2-ой группе, составляя, в среднем от 65 до 95 ЕД. По данным эхоостеометрии к 6 месяцам скорость распространения ультразвука (V) в исследуемых участках у лиц 1-ой и контрольной группы составляла, в среднем, 2595 м/с, во 2-ой группе — 2920 м/с, а к 12 месяцам 2765 и 3157 м/с соответственно. Среднее время прохождения ультразвука в исследуемых участках (T) составило в 6 месяцев — в 1-ой основной и в контрольной группах, в среднем, 25-29 мкс, во 2-ой группе — 18-25 мкс, в 12 месяцев — 22-27 мкс и 12-20 мкс соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в 1-ой и контрольной группе в сроки 6 и 12 месяцев наблюдалась более высокая пористость костной ткани и низкое содержание в ней солей Сa, Р и других минеральных компонентов в области удаленного зуба. Данные эхоостеометрии во 2-ой группе указывают на увеличение плотности исследуемого участка нижнечелюстной кости, особенно к 12 месяцам наблюдения, о чем свидетельствует уменьшение времени прохождения ультразвука в костной ткани, в среднем на 55,4% по сравнению с 1-ой группой и группой контроля.

Заключение. Таким образом, продолжительность полного восстановления костной ткани в искусственно созданном дефекте челюсти в 1-ой и 2-ой группах составляют, в среднем, 3 и 2,5 месяца, соответственно, в 1,3 раза быстрее, чем при заживлении костной раны под кровяным сгустком.

Данные экспериментального исследования свидетельствуют о высоком уровне интенсивности остеорепаративного процесса в костной ране, заполненной препаратом «Коллост» в сочетании с биоре-зорбируемой мембраной «Коллост», что позволяет рекомендовать совместное использование данных препаратов к клинической практике.

Данные рентгенологического исследования и эхо-остеометрии указывают на более интенсивные процессы костеобразования в области удаленных зубов больных, где использовался остеопластический препарат «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой мембраной «Коллост».

Применение препарата «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой мембраной «Коллост» при удалении ретенированных и полуретенированных третьих нижних моляров позволило снизить количество послеоперационных осложнений на 41,9% по сравнению с группой контроля.

Список литературы Клинико-экспериментальное использование остеопластических средств при удалении ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров

- Андреищев, А.Р. Осложнения, связанные с нижними третьими молярами (Патогенез, клиника, лечение): Автореф. дис.... канд. мед. наук/А.Р. Андреишев. -СПб., 2005. -15 с.

- Робустова, Т.Г. Хирургическая стоматология/Т.Г. Робустова. -М.: Медицина, 2003. -503 с.

- Иванов, С.Ю. Новое поколение биокомпозиционных материалов для замещения дефектов костной ткани/С.Ю. Иванов, Л.И. Риллер, А.Ф. Бизяев//Новое в стоматологии. -М., 1999. -№ 5. -С. 47-50.