Клинико-электрокардиографические корреляции при стресс- индуцированной кардиомиопатии такотсубо

Автор: Усманов Бобирмирза Бахрамович, Узбекова Нелли Рафиковна, Рахимова Сангина Рустамовна, Хужамбердиев Мамазаир Ахмедович

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 (11), 2021 года.

Бесплатный доступ

В последние годы особое внимание уделяется изучению новой формы кардиомиопатий – стресс-индуцированной кардиомиопатии такотсубо (СКМП). СКМП такотсубо – новая нозологическая форма приобретённой КМП, характеризующаяся транзиторной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) в ответ на физический или психический стресс, клинически и электрокардиографически напоминающая острый коронарный синдром (ОКС), описанная преимущественно у женщин постменопаузального периода без признаков ИБС с относительно благоприятным прогнозом.

Стресс-индуцированная кардиомиопатия, такотсубо, клиническая картина, электрофизиологические нарушения

Короткий адрес: https://sciup.org/14124603

IDR: 14124603

Текст научной статьи Клинико-электрокардиографические корреляции при стресс- индуцированной кардиомиопатии такотсубо

Введение. СКМП или кардиомиопатия такотсубо – это доброкачественно обратимая патология, характеризующаяся преходящей систолической дисфункцией желудочков, клинически проявляющейся как острый инфаркт миокарда при отсутствии видимой обструкции коронарных артерий [10].

В настоящее время рассматриваются следующие возможные теории патогенеза СКМП: увеличенная симпато-адреналовая активность [6], катехоламин-индуцированный множественный коронароспазм [7], коронарная микроваскулярная дисфункция, прямое кардиотоксическое действие КА [10] и катехоламиновое оглушение (станнирование) миокарда [14].

Ведущая роль отводится экстремальному или продолжительному стрессу и участию КА [1]. A. Sato et al. (2009) отмечали повышение уровня адреналина в плазме крови (максимально в острую стадию) у всех четырёх пациентов с СКМП [13]. При СКМП определяются достоверно более высокие, чем при ОИМ, уровни катехоламинов (норадреналина, адреналина и дофамина) в плазме крови [1,8].

Целью исследования явилось комплексное изучение клинических проявлений и электрокардиографических нарушений у больных стресс-индуцированной кардиомиопатией такотсубо.

Материал и методы исследования. Исследования и сбор клинического материала проводился на базах кардиологических отделений клиник Андижанского государственного медицинского института; Андижанского, Наманганского и Ферганского филиалов РСНПЦ кардиологии РУз; кардиологических отделений Андижанского, Наманганского и Ферганского филиалов РЦЭМП РУз.

Обследовано 6 больных с различными клиническими вариантами течения СКМП. Средний возраст больных составил 65,15 ± 4,62 года. Длительность наблюдения за больными составила 3 года. Группу сравнения составили 10 больных с диагнозом ИБС ОИМ с зубцом Q, в возрасте 61-75 лет. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц.

Все 3 группы были сопоставимы по полу и возрасту. Обследованные были подобраны без сопутствующих острых воспалительных и инфекционных заболеваний, без обострения хронических воспалительных процессов.

Критериями верификации диагноза для СКМП были диагностические критерии синдрома такотсубо, разработанные Ассоциацией специалистов по сердечной недостаточности Европейского Совета Кардиологии (ESC, 2016), включающие 7 критериев заболевания [10].

Критериями включения в исследование служили: характерные анамнестические и клинические признаки СКМП у мужчин и женщин в постменопаузальном возрасте 61-75 лет, подписавшие информированное согласие на участие в исследовании.

Все пациенты были обследованы в стационаре. Общеклинические исследования, ЭКГ, ЭхоКГ и МСКТ сердца производили на 1-5-10 сутки поступления в стационар. Всем больным была проведена коронароангиография.

Основные клинические параметры больных представлены в табл. 1.

Таблица 1

Клиническая характеристика больных, включенных в исследование

|

Показатели |

Контроль (n=10) |

ИБС, ОИМ с Q (n=10) |

СКМП (n=6) |

|

Мужчины, % |

2 (20,0%) |

2 (20,0%) |

– |

|

Женщины, % |

8 (80,0%) |

8 (80,0%) |

6 (100%) |

|

Возраст, годы |

65,2 ± 5,0 |

66,2 ± 5,71 |

65,15 ± 5,62 |

|

САД, мм рт. ст. |

120,9 ± 3,7 |

165,2 ± 7,5 |

133,3 ± 5,8 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

83,2 ± 2,1 |

105,1 ± 3,2 |

89,3 ± 4,0 |

|

Гемоглобин крови, г/л |

112,2 ± 3,8 |

108,6 ± 3,5 |

91,1 ± 3,1 |

|

Мочевина крови, ммоль/л |

5,2 ± 0,6 |

5,7 ± 0,6 |

4,9 ± 0,5 |

|

Креатинин крови, ммоль/л |

87,2 ± 3,4 |

90,4 ± 3,5 |

92,6 ± 2,9 |

|

Общий белок крови, г/л |

73,7 ± 2,8 |

71,1 ± 2,4 |

70,2 ± 2,1 |

|

Трансаминазы АЛТ, ммоль/л АСТ, ммоль/л |

0,69 ± 0,03 0,25 ± 0,02 |

1,17 ± 0,15 2,28 ± 0,37 |

1,26 ± 0,14 1,2 ± 0,06 |

|

ПТИ, % |

82,5 ± 2,7 |

109,4 ± 6,8 |

95,2 ± 5,3 |

|

Фибриноген, мг/л |

2390,2 ± 35,1 |

7555,6 ± 52,8 |

4015,3 ± 39,5 |

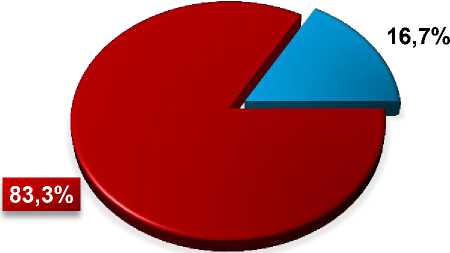

Расовая принадлежность показала, что среди больных СКМП присутствовали 2 расы: монголоидная – 5 больных (83,3%) и европеоидная – 1 больная (16,7%) (рис. 1).

монголоидная европеоидная

Рисунок. 1. Расовый состав больных СКМП (%)

Среди обследованных больных СКМП было 6 женщин (100%). Распределение больных по полу представлено в табл. 2.

Распределение больных с учётом пола

Таблица 2

|

№ |

Группы больных |

мужчины |

женщины |

Всего |

|||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

||

|

1 |

Контроль |

2 |

20,0 |

8 |

80,0 |

10 |

100,0 |

|

2 |

ИБС, ОИМ с Q |

2 |

20,0 |

8 |

80,0 |

10 |

100,0 |

|

3 |

СКМП |

– |

– |

6 |

100,0 |

6 |

100,0 |

|

Всего: |

4 |

15,4% |

22 |

84,6 |

26 |

100,0 |

|

Обследованные больные были в возрасте от 61 до 75 лет; средний возраст в группе больных СКМП – 65,15 ± 5,62 лет. Распределение больных по возрасту в группах больных представлено в табл. 3.

Таблица 3

Распределение больных с учётом возраста

|

Возраст больных |

Контроль |

ИБС, ОИМ с Q |

СКМП |

Всего |

||||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

61-65 лет |

4 |

15,4 |

4 |

15,4 |

3 |

11,5 |

11 |

42,3 |

|

65-70 лет |

4 |

15,4 |

4 |

15,4 |

2 |

7,7 |

10 |

38,5 |

|

71-75 лет |

2 |

7,7 |

2 |

7,7 |

1 |

3,8 |

5 |

19,2 |

|

Всего: |

10 |

38,5 |

10 |

38,5 |

6 |

23,0 |

26 |

100,0 |

Наиболее частыми жалобами больных СКМП были: острая загрудинная боль и/или боли в левой половине грудной клетки (100% больных), боль в сердце длилась 20-30 мин., у 3 больных более 30 мин., не купировалась наркотиками (100% больных); одышка, усиливающаяся при малейшей нагрузке (83,3%), удушье (83,3%); сердцебиение и аритмии (80%); тошнота, рвота, головокружение (50%), обморок (33,3%); у 4 больных (66,7%) признаки острой левожелудочковой недостаточности – сердечная астма и отек легких. Также отмечались признаки вегетативного синдрома у 100% больных – это волна жара от грудной клетки к шее и голове и чувство страха смерти.

У больных ИБС, ОИМ с Q отмечены аналогичные жалобы. Так, болевой кардиальный синдром обнаружен у 100% больных; признаки ОСН у 80% больных, у которых отмечались удушье и одышка; головокружение составило 50% больных, а синкопальные состояния встречались реже – у 10% больных. Вегетативный синдром также встречался реже – 80% больных (табл. 4).

Таблица 4

Основные клинические симптомы у больных СКМП

|

Жалобы |

Больные СКМП (n=6) |

Больные ИБС, ОИМ с Q (n=10) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Кардиалгический синдром: боль за грудиной иррадиация боли в левую руку, плечо длительность боли >30 мин. боль купируется наркотиками |

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

|

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

|

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

|

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

|

ОСН синдром: удушье одышка |

5 |

83,3 |

8 |

80,0 |

|

4 |

66,7 |

8 |

80,0 |

|

|

5 |

83,3 |

8 |

80,0 |

|

|

Аритмический синдром: |

5 |

83,3 |

8 |

80,0 |

|

Головокружение |

3 |

50,0 |

5 |

50,0 |

|

Синкопальные состояния |

2 |

33,3 |

1 |

10,0 |

|

Вегетативный синдром волна жара от грудной клетки к шее чувство страха смерти |

6 |

100,0 |

8 |

80,0 |

|

6 |

100,0 |

– |

– |

|

|

3 |

50,0 |

10 |

100,0 |

|

Провоцирующими факторами у больных СКМП были: смерть близкого человека (50%), публичное выступление (25%), волнение, тревога (25%). У больных ИБС, ОИМ с Q играли провоцирующую роль играли: гипертонический криз (50%), психосоциальный фактор (30%), физическая нагрузка (10%), переедание (10%) (табл. 5).

Таблица 5

Основные провоцирующие факторы развития СКМП

|

№ |

Провоцирующий фактор |

Больные СКМП (n=6) |

Больные ИБС, ОИМ с Q (n=10) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

1 |

Психосоциальный фактор: смерть близкого человека публичное выступление волнение, тревога |

6 |

100,0 |

3 |

30,0 |

|

3 |

50,0 |

– |

– |

||

|

2 |

33,3 |

– |

– |

||

|

1 |

16,7 |

3 |

30,0 |

||

|

2 |

Гипертонический криз |

– |

– |

5 |

50,0 |

|

3 |

Физическая нагрузка |

– |

– |

1 |

10,0 |

|

4 |

Переедание |

– |

– |

1 |

10,0 |

Нарушения ритмогенеза сердца у больных СКМП были представлены: желудочковая тахикардия – 66,7%, желудочковая экстрасистолия – 16,7%, БЛНПГ – 33,3%. У больных ИБС, ОИМ с Q дополнительно встречались: наджелудочковая экстрасистолия – 10%, пароксизмальная тахикардия – 10%, а остальные аритмии встречались в меньшей степени, чем у больных СКМП. Общее количество больных с аритмиями в обеих группах больных различалось незначительно – 83,3% при СКМП и 80,0% при ОИМ с Q (табл. 6).

Таблица 6

Классификация нарушений ритма сердца у больных СКМП

|

Жалобы |

Больные СКМП (n=6) |

Больные ИБС, ОИМ (n=10) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Аритмический синдром: |

5 |

83,3 |

8 |

80,0 |

|

желудочковая тахикардия |

4 |

66,7 |

3 |

30,0 |

|

желудочковая экстрасистолия |

1 |

16,7 |

2 |

20,0 |

|

наджелудочковая экстрасистолия |

– |

– |

1 |

10,0 |

|

блокада левой ножки пучка Гисса |

2 |

33,3 |

2 |

20,0 |

|

пароксизмальная тахикардия |

– |

– |

1 |

10,0 |

Следовательно, тщательный сбор анамнеза позволяет заподозрить синдром разбитого сердца – это отсутствие в анамнезе заболевания сердца до стрессовой ситуации, которая послужила толчком. Такие больные должны быть незамедлительно обследованы с помощью клинических методов, у них быстро должно быть проведено ЭКГ исследование в состоянии покоя.

Электрокардиографические изменения у больных СКМП были следующими (табл. 7):

-

1. Подъем сегмента ST в грудных отведениях V2-V3-V4 – у 100% больных;

-

2. Инверсия и увеличение амплитуды зубца T – у 100% больных;

-

3. Патологический зубец Q – у 50% больных;

-

4. Удлинение интервала QT и патологический зубец U – у 33,3% больных;

-

5. Нарушения ритма сердца – у 83,3% больных;

-

6. Депрессия сегмента ST в нижних отведениях – не обнаружена;

-

7. Увеличение разницы в элевации сегмента ST в отведении II, чем в отведении III – у 100% больных.

Отличительным ЭКГ-признаком СКМП от ОИМ являлось конкордантное изменение зубца T и сегмента ST (100% больных) [11]. Также у этих больных имело место наличие признаков новых критериев дифференциальной ЭКГ-диагностики переднего ОИМ и СКМП, используя нижние отведения [2,3]: у 100% больных отмечено отсутствие депрессии сегмента ST в нижних отведениях, особенно, если элевация сегмента ST в отведении II больше, чем в отведении III, что свидетельствует о наличии СКМП [2,3] (табл. 7).

Таблица 7

ЭКГ-изменения у больных СКМП

|

№ |

Виды изменений на ЭКГ |

Больные СКМП (n=6) |

Больные ИБС, ОИМ (n=10) |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

1 |

Подъем сегмента ST в грудных отведениях V2-V3-V4 выраженный умеренный |

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

– |

– |

10 |

100,0 |

||

|

6 |

100,0 |

– |

– |

||

|

2 |

Инверсия и увеличение амплитуды зубца T |

6 |

100,0 |

10 |

100,0 |

|

3 |

Патологический зубец Q |

3 |

50,0 |

10 |

100,0 |

|

4 |

Удлинение интервала QT Патологический зубец U |

4 |

66,7 |

5 |

50,0 |

|

2 |

33,3 |

2 |

20,0 |

||

|

5 |

Нарушения ритма сердца желудочковая тахикардия желудочковая экстрасистолия наджелудочковая экстрасистолия БЛНПГ пароксизмальная тахикардия |

6 |

100,0 |

8 |

80,0 |

|

4 |

66,7 |

8 |

80,0 |

||

|

1 |

16,7 |

1 |

10,0 |

||

|

– |

– |

1 |

10,0 |

||

|

2 |

33,3 |

2 |

20,0 |

||

|

– |

– |

1 |

10,0 |

||

|

6 |

Депрессия сегмента ST в нижних отведениях |

– |

– |

8 |

80,0 |

|

7 |

Увеличение разницы элевации сегмента ST в отв. II, чем в отв. III |

6 |

100,0 |

– |

– |

У больных СКМП отмечена быстрая положительная динамика ишемическо-некротических процессов на ЭКГ. Так, в сравнении с группой больных ОИМ с з. Q, где положительные изменения отмечены на 10-12 день заболевания – это переход в подострую стадию процесса, у 100% больных СКМП переход в подострую стадию отмечен уже на 5-7 сутки заболевания. Положительные ЭКГ изменения сопровождались положительной динамикой клинического процесса – резкое уменьшение или исчезновение болевого кардиального синдрома, вегетативного синдрома, восстановление ритма сердца.

Обсуждение. Стресс-индуцированная кардиомиопатия (СКМП) такотсубо – новая нозологическая форма приобретённой КМП [7], характеризующаяся транзиторной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) в ответ на физический или психический стресс, клинически и электрокардиографически напоминающая острый коронарный синдром (ОКС), описанная, преимущественно у женщин постменопаузального периода без признаков ИБС и отличающаяся относительно благоприятным прогнозом [10].

Термин «takotsubo» в переводе с японского означает «керамический горшок с круглым основанием и узким горлышком для ловли осьминогов в море» [12]. Именно такой формы гипокинезию верхушки с гиперкинезией базальных отделов ЛЖ наблюдают при СКМП в ходе эхокардиографического (ЭхоКГ) исследования [4].

Впервые СКМП была описана в 1990 г. японскими кардиологами H. Sato и N. Yagihara [13], как транзиторное шарообразное (баллоноподобное) расширение верхушки сердца ( apical ballooning ) с одновременной гиперкинезией базальных сегментов ЛЖ, сопровождающееся апикальной желудочковой дисфункцией. Последующее десятилетие СКМП описывалась только японскими кардиологами [12,13,14]. Максимальное число наблюдений СКМП (88 пациентов) представлено K. Tsushikashi et al. (2001) [15]. В европейской популяции первое описание 13 пациентов с СКМП сделали W.J. Desmet et al. (2003) [10].

На сегодняшний день предложены диагностические критерии, первоначально разработанные исследователями Mayo Clinic [7], в дальнейшем уточненные и представленные как диагностические критерии синдрома такотсубо, разработанные Ассоциацией специалистов по сердечной недостаточности Европейского Совета Кардиологии (ESC, 2016) [10], включающие 7 основных клинико-диагностических критериев заболевания.

В зарубежных странах публикации по этому вопросу немногочисленны и выполнены, преимущественно, в жанре обзоров. В российской медицинской литературе описаны клинические наблюдения СКМП у пациенток с артериальной гипертензией [3,9] и у молодых лиц с сердечной недостаточностью [4,5]. В Узбекистане подобные клинические случаи СКМП, к сожалению, не описаны.

Нами была предпринята попытка обнаружить данную патологию среди населения Ферганской долины. В кардиологических стационарах Андижанской, Ферганской и Наманганской областях обследовано 6 пациентов с диагнозом СКМП. Средний возраст больных 65,1 ± 3,62 года. У всех больных СКМП окончательный диагноз был подтвержден КАГ исследования.

Основными жалобами больных СКМП были: острая загрудинная боль (100%) длительностью более 30 мин. (100%), купирование боли наркотиками (100%); одышка и удушье (83,3%), сердцебиение и аритмии (50%); признаки ОСН (66,7%); вегетативный синдром (100%). провоцирующим фактором у больных СКМП в 100% случаев являлся психосоциальный стрессовый фактор.

Нами сделан вывод, что тщательный сбор анамнеза позволяет заподозрить синдром разбитого сердца – это отсутствие в анамнезе заболеваний сердца до стрессовой ситуации, которая служит толчком для развития СКМП. Такие больные должны быть незамедлительно обследованы с помощью клинических методов, у них должно быть быстро проведено ЭКГ исследование.

ЭКГ исследование в покое выявило: подъем сегмента ST в грудных отведениях V2-V3-V4 – у 100% больных; инверсия и увеличение амплитуды зубца T – у 100% больных; патологический зубец Q – у 50% больных; удлинение интервала QT и патологический зубец U – у 33,3% больных; нарушения ритма сердца – у 83,3% больных; депрессия сегмента ST в нижних отведениях – не обнаружена; увеличение разницы в элевации сегмента ST в отведении II, чем в отведении III – у 100% больных. Однако, в 100% случаев отмечена быстрая положительная динамика процесса уже на 5-7 сутки заболевания, коррелирующая с положительной динамикой клинико-лабораторных данных.

Заключение. Полученные результаты дают представления о наличии редкого кардиологического заболевания – стресс-индуцированной кардиомиопатии такотсубо. В нашем исследовании удалось проследить 6 случаев возникновения, развития и благополучного лечения этого заболевания у женщин постменопаузального периода пожилого возраста.

Выводы:

-

1. В регионах Ферганской долины Узбекистана обнаружены редкие случаи СКМП.

-

2. Среди всех больных СКМП преобладали женщины постменопаузального периода (87,5%), преобладал возраст 61-65 лет. Основной причиной развития СКМП был психосоциальный стрессовый фактор (100% больных).

-

3. Заболевание проявлялось признаками выраженной стенокардитической боли за грудиной и одышкой (100% больных); у 60% больных признаками ОСН, сердечной астмы.

-

4. Электрокардиографические изменения больных СКМП характеризуются признаками переднего ОИМ с зубцом Q с подъемом ST, но с быстрой положительной динамикой процесса (5-6 сутки заболевания).

Список литературы Клинико-электрокардиографические корреляции при стресс- индуцированной кардиомиопатии такотсубо

- Аронов Д.М. Кардиомиопатия типа tako-tsubo, её происхождение и варианты. Кардиология. 2008; 10: 51-55.

- Гиляров М.Ю., Константинова Е.В., Нестеров А.П., Удовиченко А.Е. Дифференциальный диагноз кардиомиопатии такотсубо и инфаркта миокарда в реальной клинической практике. Трудный пациент. 2016; 14: 22-24.

- Костянов И.Ю., Гасанова Г.И., Рогатова А.Н., Чернышева И.Е. Клиническое наблюдение пациентки с кардиомиопатией Такотсубо. Международный журнал интервеционной кардиоангиологии. 2016; 46/47: 61-76.

- Лебедева А.М., Васильева Е.Ю., Шпектор А.В. Кардиомиопатия такотсубо. Креативная кардиология. 2012; 1: 123-132.

- Лиманкина И.И. Кардиомиопатия такотсубо. Вестник аритмологии. 2009; 56: 48-58.

- Abe Y., Tamura A., Kadota J. Prolonged cardiogenic shock caused by a high-dose intravenous administration of dopamine in a patient with takotsubo cardiomyopathy. Int. J. Cardiol. 2009; 8: 520-582.

- Ibanez B., Benezet-Mazuecos J., Navarro F. Takotsubo Syndrome: A Bayesian Approach to Interpreting Its Pathogenesis. Mayo Clin. Proc. 2006; 81 (6): 732-735.

- Jabara R., Gadesam R., Pendyala L. Comparison of the clinical characteristics of apical and non-apical variants of “broken heart” (takotsubo) syndrome in the United States. J. Invasive Cardiol. 2009; 21 (5): 216-222.

- Jayawardena S., Sooriabalan D., Burzyantseva O., Sinnapunayagm S. Takotsubo cardiomyopathy in a 68-year old Russian female. Cases J. 2008; 1 (1): 64-68.

- Lyon A.R., Bossone E., Schneider B. Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: A position statement from the Taskforce on Takotsubo syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur. J. Heart Fail. 2016; 18 (8): 27-70.

- Mahida S., Dalageorgou C., Behr E.R. Long-QT syndrome and torsades de pointes in a patient with Takotsubo cardiomyopathy: an unusual case. Europace. 2009; 11 (3): 376-378.

- Ogura R. Specific findings of the standard 12-lead ECG in patients with «Takotsubo» cardiomyopathy: comparison with the findings of acute anterior myocardial infarction. Circulation. 2003; 67: 687-690.

- Sato A., Yagihara N., Kodama M. Takotsubo cardiomyopathy after delivery in an oestrogen-deficient patient. Int. J. Cardiol. 2009; 49: 65-67.

- Sato H., Tateishi H., Uchida T. Takotsubo-type cardiomyopathy due to multivessel spasm / In: Kodama K., Haze K. Hom M, eds. Clinical aspect of myocardial injury: from ischemia to heart failure [in Japanese]. Tokyo: Kagakuhyouronsya Co. 1990; 56-64.

- Tsuchihashi K. Transient left ventricular apical ballooning without coronary artery stenosis: a novel heart syndrome mimicking acute myocardial infarction. J. American College Cardiology. 2011; 38: 11-18.