Клинико-эпидемиологическая характеристика больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичников

Автор: Кузнецова Е.П., Серебренникова К.Г., Протопопова Т.А., Хмелевская В.Ф.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.3, 2008 года.

Бесплатный доступ

В исследование включено 427 женщин в возрасте от 10 до 69 лет с образованиями яичников, прооперированных эндоскопическим доступом за период с 2003 по 2006 год в гинекологических отделениях г. Ижевска и гинекологического отделения ЦКБ РАН г. Москва. Проведенное клинико-эпидемиологическое исследование у больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичников позволило выявить целый комплекс факторов, влияющих на возникновение данных заболеваний. Наибольшее значение имеет патология менструальной функции, высокий индекс заболеваемости, нарушение фертильности (первичное и вторичное бесплодие), аборты, оперативные вмешательства в анамнезе.

Доброкачественные опухоли яичников, опухолевидные образования, клинико-эпидемиологическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140187653

IDR: 140187653 | УДК: 618.11:

Текст научной статьи Клинико-эпидемиологическая характеристика больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичников

Согласно данным мировой статистики, 10–15% женщин репродуктивного возраста переносят оперативные вмешательства на органах малого таза. На первом месте стоят операции по поводу лейомиомы матки, второе место занимают опухоли и опухолевидные образования яичников. Большинство опухолей яичников является доброкачественными, и составляют от 60 до 90% всех овариальных образований.

У большинства больных отсутствуют какие-либо специфичные симптомы заболевания. У каждой пятой женщины с образованием яичника встречается бесплодие. При выборе наиболее эффективного метода лечения немаловажную роль играют комплексные диагностические исследования, включающие как гормональные, иммунологические, биохимические, так и специальные инструментальные исследования.

Современная терапия данной патологии является комплексной и включает себя консервативное предоперационное лечение с применением современных противовоспалительных, гормональных и стимулирующих препаратов, способствующих восстановлению менструальной и репродуктивной функции, так и оперативное лечение с помощью малоинвазивных инструментальных методик, являющихся щадящими и играющих более значительную роль в восстановлении фертильности.

Сочетание органосохраняющей операции и дальнейшего послеоперационного этиопатогенетического медикаментозного лечения снижает риск осложнений, связанных с оперативным вмешательством и способствует сохранению и повышению фертильности.

Материалы и методы

Формирование клинических групп произведено по нозологическим формам заболевания (МКБ X, 1999), выявленным при проведении хирургического вмешательства с последующей гистологической верификацией. Выделены следующие группы больных:

-

I. (n=298) группа наблюдения – женщины с опухолевидными образованиями яичников (ООЯ).

-

II. (n=129) группа наблюдения – женщины с доброкачественными опухолями яичников (ДОЯ).

Размеры удаленных образований колебались от 3 до 12 см (7,5±1,7 см). Оперативные вмешательства были произведены после тщательного клинико-лабораторного обследования, ультразвукового исследования с допплерометрией (по показаниям выполняли магнитно-резонансную томографию).

В случаях небольших образований (до 4 см) проводилась современная противовоспалительная и гормональная терапия. При неэффективности проводимой терапии, либо большого размера образования выполнялось оперативное лечение. Объем оперативного вмешательства зависел от возраста больной, репродуктивных целей, состояния здоровой ткани яичника и наличия сопутствующей гинекологической патологии.

Обсуждение результатов

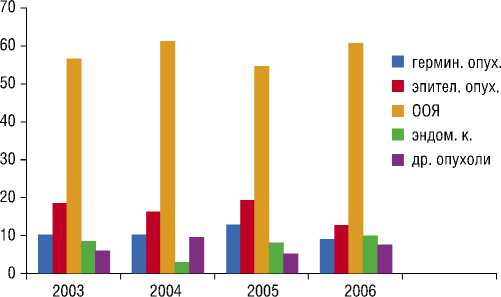

С 2003 по 2006 год прослеживается тенденция к увеличению количества больных с ООЯ и ДОЯ. За этот период времени количество больных, прооперированных в гинекологических отделениях г. Ижевска и ЦКБ РАН г. Москвы, возросло с 129 до 211 человек, что в 1,6 раза до- стоверно выше (p<0,05). В течение трех лет в структуре опухолей преобладали пациенты с кистами желтого тела и с серозными цистаденомами.

С 2006 года отмечается тенденция к росту количества больных с простыми серозными кистами (19±2%), что достоверно выше, чем в 2003-2005 гг. Вероятно, это связано с поздним обращением женщин в женские консультации с воспалительными заболеваниями придатков матки, неадекватным их лечением, либо длительным и неэффективным консервативным лечением ретенционных образований яичников, которые являются патогенетическим фоном для развития простых серозных кист яичников.

Из анамнеза выяснено, что до обращения в клинику 179 больных (60%) ООЯ и 60 больных (47%) ДОЯ не получали никакого лечения. Остальные больные – 119 (40%) с ООЯ и 69 (53%) с ДОЯ получали консервативное лечение, включающее антибактериальную, противовоспалительную терапию, витаминотерапию и гормональное лечение посредством назначения эстроген-гестагенных препаратов.

При гинекологическом исследовании ООЯ и ДОЯ идентифицированы у 241 (81%) и 101 (78%) больных, соответственно. При этом образования более 5–6 см в диаметре определялись у подавляющего большинства исследуемых – у 322 из 427 женщин (75%). Средний размер ООЯ составил – 5,9±0,1 см, ДОЯ – 6,6±0,1 см. При пальпации ООЯ характеризовались как подвижные и безболезненные образования с плотноэластической консистенцией. Исключения составляли эндометриоидные кисты – ограниченно подвижные образования сбоку или сзади от матки плотноэластической консистенции. ДОЯ определялись как одно-/двусторонние образования тугоэластической консистенции, подвижные, сбоку или спереди (дермоидные кисты) от матки. Основную роль в постановке диагноза играет ультразвуковое исследование.

При оценке состояния репродуктивного здоровья наиболее частыми жалобами у всех больных были боли. Во время менструации они характеризовались как слабые и не требовали приема анальгетиков у 130 (30%) пациенток из 427, из них у 95 (73%) с ООЯ и 35 (27%) с ДОЯ. Умеренно выраженные боли во время менструации, когда больные вынуждены периодически принимать анальгетики и спазмолитики, отмечены у 165 пациенток (39%) из 427 женщин. В основном, выраженные болевые ощущения были выявлены у пациенток с эндометриоидными кистами яичников – 55 (13%) и пациенток с кистозными образованиями – 85 (20%). Характер болей, их локализация и иррадиация были различны в зависимости от нозологии образования яичников и сочетанной патологии в малом тазу (спаечный процесс, наружный генитальный эндометриоз). Эти боли характеризовались как тянущие и распирающие у 175 (41%) женщин, преимущественно у больных эндометриоидными кистами. В основном боли локализовались внизу живота, преимущественно на стороне пораженного яичника, иногда боли иррадиировали в поясничную область.

Боли во время менструации, по данным анамнеза, после проводимого противовоспалительного лечения уменьшились у 111 (26%) женщин, у 100 (23%) боли стали менее интенсивными после начала половой жизни, у 134 (31%) – после приема комбинированных эстроген-гестагенных препаратов в течение 3-6 месяцев. Боли при половом сношении (диспаренуния) испытывали 115 (27%) женщин, из них наиболее часто этот симптом наблюдался у больных с эндометриоидными кистами – 65%, у женщин с серозными и муцинозными цистаденомами – в 19%. У больных в группе ООЯ от 18% у женщин с кистами желтого тела до 32% в группе параовариальных кист. Остальные пациентки периодически испытывали болезненные ощущения при половых сношениях, перед менструациями и в коленно-локтевом положении. Периодически боли внизу живота вне менструации испытывали 169 (40%) женщин. Наиболее часто их отмечали больные с ООЯ (31%).

Таким образом, в группах обследованных больных наиболее частыми клиническими проявлениями заболевания были болезненные менструации; в группе больных с ДОЯ – 25% и в группе с ООЯ – 75%. Боли при половом сношении констатированы у 17% и 83%, соответственно у больных с ДОЯ и ООЯ. Периодические боли внизу живота, не связанные с менструацией, отмечены у женщин с ДОЯ у 22% и 78% – с ООЯ.

Бесплодием страдали 39 (55%) больных с эндометриоидными кистами яичников, в группе ретенционных образований 32 (27%) женщин. В группах с ДОЯ и ООЯ – 22% и 78%, соответственно.

Изучение семейного анамнеза показало, что 186 (44%) из 427 женщин с новообразованиями яичников имели отягощенную наследственность. Наиболее высокая частота соматических и гинекологических заболеваний встречалась у больных с эндометриоидными кистами – у 64 (34%); с фолликулярными кистами – у 37 (20%); у женщин с серозными цистаденомами – у 29 (16%). Из наследственной экстрагенитальной патологии чаще всего наблюдался сахарный диабет – 63 (15%) из всех обследованных женщин, а также опухоли различных систем организма. Кроме того, обращает на себя внимание высокая частота заболеваний щитовидной железы – 35 (8%), в основном за счет злокачественных новообразований. Наследственная предрасположенность к возникновению миомы матки и патологических изменений молочных желез выявлено у 6 (1,4%) и 16 (3,7%), соответственно.

При анализе данных об экстрагенитальных заболеваний обращает на себя внимание высокая частота перенесенных острых респираторных заболеваний, вирусных инфекций не только в детском, но и в более старшем возрасте у больных как с ООЯ (93%), так и с ДОЯ (83%). Наиболее часто встречались такие инфекционные заболевания как коклюш (18%), скарлатина (17%), ветряная оспа (38%), грипп (78%), ангина (50%), хронический тонзиллит (47%), острые респираторные инфекции (88%). Общее количество больных, перенесших инфекционные и воспалительные заболевания, составило 382 человека (89%). Некоторые пациенты имели в анамнезе несколько заболеваний. Высокая частота перенесенных инфекционных и вирусных заболеваний может рассматриваться как преморбидный фон в патогенезе опухолей и ООЯ. Из перенесенных соматических заболеваний патология желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, сигмои-диты) очень часто встречалась у обследованных больных; с ДОЯ в 41% случаев, с ООЯ – в 39%, 8 случаев. У больных с эндометриодными кистами в 45% наблюдений, с ретенционными образованиями (фолликулярные и кисты желтого тела) – в 43% и 43% наблюдений, соответственно. Заболеваниями печени и почек также наиболее часто страдали женщины с ДОЯ (45% и 22%, соответственно), из группы ООЯ обращали на себя внимание женщины с кистами желтого тела (51% и 14%) и с эндометриоидными (46% и 14%). Учитывая, что детскими инфекциями пациентки болели еще до начала менструации и начала половой жизни, то, как следствие, возникали нарушения в гипоталамо-гипофизарной системе, стероидогенезе яичников, метаболические нарушения.

Таким образом, создались все предпосылки для возникновения патологических процессов в яичниках, а затем и нарушения в менструальной и генеративной функциях. Этому же способствовали и перенесенные заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, которые так же способствуют поддержанию нарушений метаболических процессов в организме.

Перенесенные ранее различные оперативные вмешательства на органах малого таза и брюшной полости, в том числе и аппендэктомия (20%), являлись стрессовой нагрузкой для многих пациенток, довольно часто они предшествовали менархе и началу половой жизни. В конечном итоге оперативное лечение также может способствовать нарушению менструальной функции и поражению различных звеньев репродуктивной системы.

Из гинекологических заболеваний в анамнезе у обследованных больных сальпингоофориты отмечены у 170 (40%) пациенток, нарушения менструальной функции различного характера у 249 (58%), патология матки и заболевания шейки матки зафиксированы у 176 (41%) и 182 (43%), соответственно. Изменения со стороны молочных желез выявлено у 115 (27%). Из 170 женщин с воспалительными заболеваниями придатков у 52 (31%) женщин отмечено сочетание фоновыми заболеваниями шейки матки. При тщательном сборе анамнеза было выяснено, что причиной воспалительного процесса чаще являлись хламидии и микоплазмы – 69% (118 случаев из 170). Далее по частоте встречаемости – уреаплазма, трихомонада, гонорея и бактериальный вагиноз.

Бесплодием страдало 117 женщин (27,40%±2,16) из 427. Первичное бесплодие достоверно чаще встречалось у женщин с ООЯ (16%), чем у женщин с ДОЯ (p<0,05). Самая высокая частота бесплодия отмечена у женщин с эндометриоидными кистами яичников (49%). Отношение первичного и вторичного бесплодия 1:1. Длитель- ность бесплодия колебалась от 1 года до 15 лет и в среднем составила 6,2±2,4 года.

Нарушения менструальной функции достоверно чаще встечалось у больных с ООЯ (63%) (p<0,05). Особенно это было выражено у женщин с эндометриоидными кистами яичников (70%) и простыми серозными кистами (65%), из группы с ДОЯ – женщины с муцинозными цистаденомами (57%).

Различные виды патологии молочных желез достоверно чаще (p<0,05) встречались у женщин с ДОЯ – 49% у женщин с муцинозными цистаденомами, из группы ООЯ более половины случаев отмечены у женщин с простыми серозными кистами– 57%.

Характеризуя менструальную функцию у обследованных больных, выявлено, что возраст наступления менархе у обследованных больных варьировал от 10 до 17 лет. В большинстве случаев – в 63% у больных с ООЯ и в 52% случаев у больных с ДОЯ возраст в момент первой менструации у обследованных больных составлял 12-13 лет. В среднем 12,9±0,1 лет у больных с ООЯ и 13,1±0,1 лет у больных с ДОЯ.

Регулярный менструальный цикл с менархе установился у 284 (67%) из 427 обследованных, у 87 (20%) – через 6–18 месяцев после наступления менархе и у 56 (13%) – после начала половой жизни. Продолжительность менструального цикла и характер кровянистых выделений различались у обследованных больных в зависимости от нозологической патологии. Продолжительность менструального цикла в среднем составила 29,4±0,7 дня у больных с ООЯ и 28,7±0,9 дня у больных с ДОЯ. Длительность менструации – 5,2±0,7 дней и 6,9±0,9, соответственно. В частности, продолжительность менструального цикла у больных с эпителиальными опухолями колебалась от 27 до 33 дней, и в среднем составила 29,7±2,9 дня. Наибольшая частота удлинения менструального цикла до 33 дней отмечена у больных с серозными и муцинозными цистаденомами.

У женщин с ДОЯ, наряду с регулярным менструальным циклом, отмечались и нарушения менструального цикла различного характера (47%). В группе больных с ООЯ достоверно чаще позднее начало менархе – старше 14 лет отмечалось у больных с фолликулярными кистами яичников (31%), а у больных с эндометриоидными кистами яичников больше было случаев раннего начала менархе (38%). Скудные кровянистые выделения до и после менструации отмечены в основном у больных с эндометриоидными кистами яичников (44%). У других пациенток мажущие кровянистые выделения были обусловлены за счет другой гинекологической патологии (аденомиоз, полипы эндометрия, хронический эндометрит). Характер менструации изменился с момента ее становления у большинства больных (70%). В основном это были больные с ООЯ (37%) и герминогенными опухолями (32%).

Болезненные менструации были отмечены у 37% больных с ООЯ и у 28% больных с ДОЯ, самое большое число случаев отмечено у пациенток к эндометриоидными кистами яичников – 68%.

Боли во время полового акта отмечены у 32% больных с ООЯ, и у 16% больных с ДОЯ. Наиболее часто диспареуния беспокоила больных с эндометриоидными кистами яичников (65%).

Менструальные кровотечения были расценены как обильные с менархе у 20% обследованных женщин с ООЯ и у 45,73%±4,38 пациенток с ДОЯ. Ациклические маточные кровотечения у 26% и у 18% больных, соответственно.

Средний возраст начала половой жизни обследованных составил – у больных с ООЯ 19,2±0,5 лет (14–39), у больных с ДОЯ – 23,5±0,4 лет (15-31). Каждая восьмая женщина, из наблюдавшихся нами больных, начала ее ранее 16 лет. 51% опрошенных больных начали половую жизнь в возрасте от 17 до 20 лет.

Беременности в анамнезе имели место у 310 женщин (73%), причем большее количество беременностей в анамнезе отмечено у женщин с параовариальными кистами (87%) и зрелыми тератомами (81%). Роды были у 235 женщин (55%). Самое большое число родов зафиксировано у женщин с простыми серозными кистами (61%), а группе больных с ДОЯ – у женщин с муцинозными цистаденомами в 57% случаев. 10 (2,3%) пациенток перенесли внематочную беременность. По-слеабортные и послеродовые осложнения наблюдались у 68 женщин (16%).

Детородная функция была нарушена у 117 больных (27%), из них у 59 (14%) – первичное бесплодие и у 58 (14%) – вторичное. У 32 женщин (7,5%) – невынашивание беременности. Средняя длительность бесплодия составила 4,6±1,2 года.

Именно нарушение репродуктивной функции у большинства пациенток явилось ведущим мотивом обращения к гинекологу. Большинству женщин по поводу бесплодия ранее уже проводилось обследование (УЗИ, ГСГ, гормональное обследование) или лечение (гормональное лечение, гистероскопия, лапароскопия), при котором и был установлен данный диагноз.

Контрацепцию использовали 176 больных (41%) в различные периоды своей жизни: барьерные методы контрацепции – 84 (20%), ВМС – 30 (7%), причем многократно, оральные контрацептивы – 48 (11%), другие методы – 14 (3,3%). При выяснении способов контрацепции выявлено, что достоверно чаще (р<0,05) больные с ООЯ использовали презерватив (19%), на втором месте – оральные контрацептивы (13%). В группе больных с ДОЯ предпочтение также отдавалось барьерным методам контрацепции (20%), на втором месте ВМС (9%). Наименьшей популярностью пользовались спермициды и естественные методы контрацепции. Достоверно чаще предупреждали беременность больные с простыми серозными кистами (р<0,05). У обследованных больных имлось большое количество абортов (51%), что значительно повышает риск возникновения ООЯ и ДОЯ, и бесплодия в дальнейшем.

Рис. 1. Структура опухолей яичников

Выводы

Проведенное нами клинико-эпидемиологическое исследование у больных с ООЯ и ДОЯ позволило выявить целый комплекс факторов, влияющих на возникновение данных заболеваний. Наибольшее значение имеет патология менструальной функции, высокий индекс заболеваемости, нарушение фертильности (первичное и вторичное бесплодие), аборты, оперативные вмешательства в анамнезе. В то же время выявлены факторы, более существенно влияющие на возникновение либо ООЯ, либо ДОЯ. Это нерегулярные менструации, аль-гоменорея, полименорея, укорочение менструального цикла до 25 дней, либо удлинение менструального цикла до 35 дней и более, высокая частота самопроизвольных абортов, отсутствие контрацепции, первичное и вторичное бесплодие, миома матки и патология шейки матки в анамнезе, заболевания ЖКТ и печени и нейроэндокринные заболевания, наличие в анамнезе хронических воспалительных заболеваний гениталий, оперативных вмешательств на органах малого таза.

Таким образом, у пациенток рассматриваемых групп предпосылки нарушения деятельности гипоталамо-ги-пофизарной системы имелись в раннем возрасте. Для данной категории больных характерна высокая частота инфекции и воспалительных процессов, различные нарушения менструальной функции, что является отражением нарушения гормональных соотношений, вследствие чего отмечается высокая частота снижения фертильности.

Список литературы Клинико-эпидемиологическая характеристика больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичников

- Броварская Ю.М., Вознюк А.В., Мишко А.С. Роль лапароскопии в диагностике и лечении доброкачественных опухолей яичников у нерожавших женщин//Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний.-М., 2006.-С. 130-131.

- Гатаулина Р.Г., Дуринян Э.Р., Астахова Т.И., Кочиева М.Л. Особенности менструальной функции у больных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников, страдающих бесплодием.//Мать и дитя. -М., 2001. -С. 324-325.

- Кулаков В.И., Адамян Л.В. Принципы организации, результаты и перспективы эндоскопической хирургии в гинекологии.//Эндоскопия и альтернативные подходы в хирургическом лечении женских болезней. -М., 2001. -С. 5-15.

- Манухин И.Б., Кушлинский Н.Е., Высоцкий М.М. и др. Роль молекулярнобиологических факторов в патогенезе опухолей яичников и в выборе объема и доступа и операций//Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. -М., -2006. -С. 133-135.

- Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Кайтукова Е.Р., Харлова О.Г. Ретроспективный анализ выбора объема и доступа оперативного лечения опухолей яичников//Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. -М„ 2006. -С. 137-138.

- Радзинский В.Е., Духин А.О. Кисты и доброкачественные опухоли яичников. -М.: Изд-во РУДН, 2001. -42 с.

- Системная энзимотерапия в акушерстве и гинекологии. -М., 2002. -155 с.

- Соломатина А.А., Шабрина О.В., Ширинова С.С. Факторы риска развития опухолевидных образований, доброкачественных и злокачественных опухолей яичников//Материалы 1 Международного конгресса по репродуктивной медицине. -М., 2006.-С. 297.

- Вurkmаn R.T. Oral contraceptives: current status//Clin. Obslet. Gynaecol. -2001. -Vol. 44,(1).-P. 62-72.

- Thomas L.Lyons. Лапароскопическое лечение эндометриоза. Эндоскопия и альтернативные подходы в хирургическом лечении женских болезней. -М., 2001.-С. 241-243.